О тайской литературе в русскоязычном пространстве почти ничего не известно — советские переводы прозы Юго-Восточной Азии фокусировались лишь на социалистически настроенных авторах, а позже и к ним потеряли интерес. Но есть и другая, малоизвестная отечественному читателю литература Таиланда, далекая от политической рефлексии, — в ней буддистская золотая середина переплетается с исследованием быта, мифологии и национального характера тайцев, а сюжет отходит на второй план, не имея классических завязки, кульминации и развязки. Отличное от российского, полностью позитивное и созерцательное восприятие мира, которое отражается в такой литературе, кажется необычным, а обиход тайцев, например, их сконцентрированность на еде, — может даже шокировать.

Лигвокультуролог Юрий Боев перевёл на русский язык культовое произведение тайской прозы «Дети Исана» писателя Кхампхуна Бунтхави, удостоенное высшей литературной премии Юго-Восточной Азии и включённое в школьную программу Таиланда. Вобрав в себя коллективную память народа, книга стала путеводителем по национальному характеру тайцев, истории их отношений с жителями соседних стран, а также энциклопедией по поверьям, образу жизни и кулинарным обычаям.

Чтобы понять, в каком контексте зародилась литература Таиланда, в чём её специфика и особый путь, а также чему она может научить россиян, писательница и литературный обозреватель Елена Хаецкая поговорила с Юрием Боевым о тайском литературном процессе. В интервью переводчик рассказал, как местные придворные поэты локализировали древнеиндийский эпос, почему авторская литература Таиланда ещё до конца не сформировалась, чем она отличается от антропоцентричной европейской, из-за чего проза Китая, Кореи и Японии пользуется в России большой популярностью, как в «Детях Исана» отражается идея народного единства и почему, несмотря на свою дружелюбность и гостеприимство, тайцы не слишком-то жалуют китайцев.

Таиланд известен «нашему человеку» прежде всего как туристическое место, где люди приветливы, а пейзажи красивы. Однако за каждым фасадом скрывается некая история, и у каждого народа есть своя художественная культура, в большой мере отражающая черты национального характера.

Лучший способ познакомиться со страной — это почитать рожденную ею художественную литературу. То, что запечатлело дух страны, настроения народа, его общую, коллективную память. Начать желательно с книг, известных практически каждому. Одной из таких книг, вышедшей в питерском издательстве «Гиперион», как раз и является произведение писателя Кхампхуна Бунтхави (1928-2003) «Дети Исана».

Книга родилась в 1976 году и в то же время заслужила награду «Лучшая книга года» от жюри Национальной книжной премии Таиланда. Произведение получило широкое признание читателей, и Министерство образования королевства Таиланд включило его в школьную программу обязательного внеклассного чтения. Иными словами, большая часть жителей страны знакома с этим произведением.

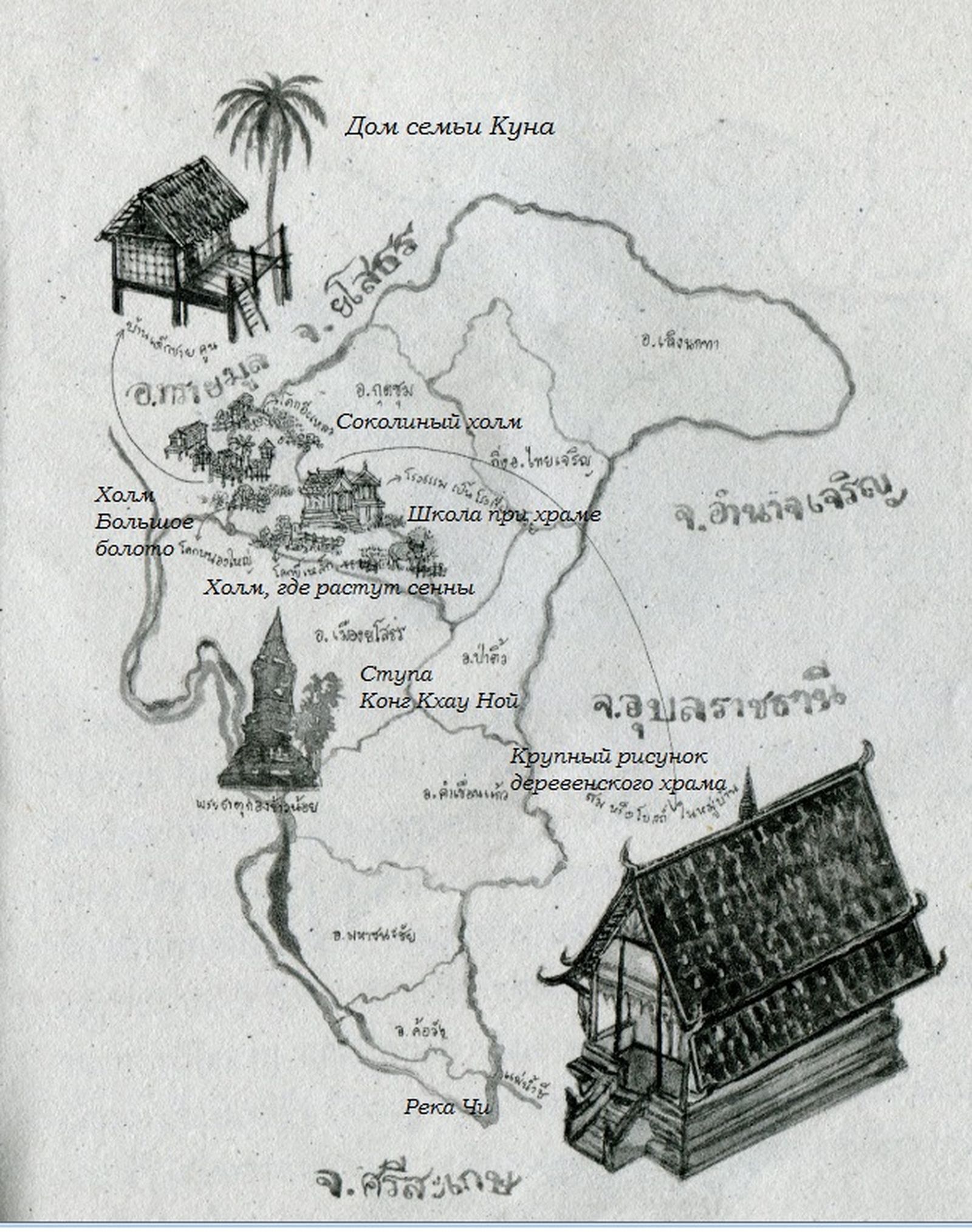

Сюжета как такового в «Детях Исана» почти нет, потому что сюжет обычно строится на завязке, кульминации и развязке; для этого должен быть конфликт противоборствующих сторон. А конфликта, как кульминационной части, нет. Нам показывают деревню северо-восточного Таиланда 30-х годов и детство мальчика по имени Кун — сам писатель в детские годы носил это сокращенное имя — это еще раз подчеркивает автобиографический и даже ностальгический характер повествования.

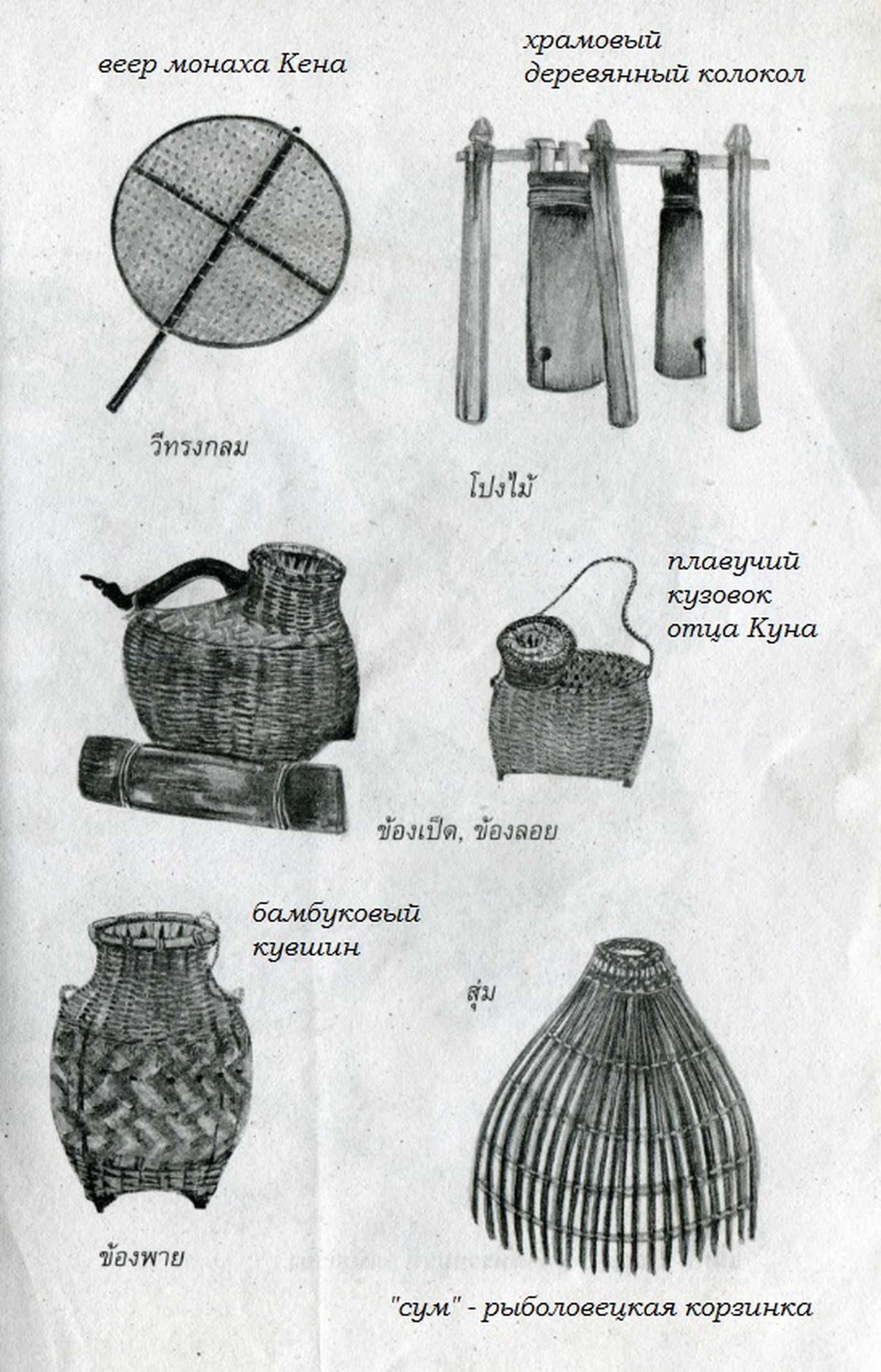

Мы знакомимся с семьей Куна, с его родственниками, соседями, друзьями. Они поглощены повседневными заботами — поездками в ближайшую деревню, сватовством, рыбалкой. Большое внимание уделяется семейным трапезам и добыче пищи — это сквозная линия всего произведения. Мы видим ту реальную картину, которая закладывает фундамент всей будущей жизни мальчика. Эта жизнь, показанная как непрерывный быт, затягивает, словно медленный водоворот.

Невозможно не отметить, что во многих случаях персонажи реагируют на повседневные события и сложности совершенно не так, как отреагировали бы мы. Интонация повествования, если допустима подобная метафора, расслабленная, а его мир — странный, какой-то вязкий, поглощающий с головой…

Там, где европейский ребенок напрягался бы в поисках пропитания, лихорадочно искал возможность заработка, исанский ребенок упражняется в принятии обстоятельств. Главное — не преодоление трудностей, а именно это приятие мира, встраивание себя в предлагаемую действительность. Она в мировоззрении тайцев уже предрешена за счет веры в судьбу — карму.

Если вспомнить произведение «Атаульф» — книгу о детстве готского мальчика — то в какой-то мере можно проследить сходство с повествованием о детстве Куна, потому что и там, и там подробно описываются быт, отношения между родственниками, множество малых событий, из которых как бы сплетается плотная ткань самой жизни. Однако в «Атаульфе» тоже подразумевается будущее — да, оно страшное и трагичное, но оно есть. В «Исане» его просто нет. Время как будто остановилось — оно ходит по кругу, но развития и вектора не получает. Существует одно только бесконечное тягучее настоящее, в которое в равной мере погружены и дети, и взрослые персонажи. И именно это, в конечном итоге, может шокировать при чтении вполне мирного текста.

В отсутствии будущего нет трагедии народа. Это сознательный выбор, который, возможно, приходится защищать от воздействий извне, а именно воздействия Китая и западной культуры, которые по-разному интегрируют в тайское общество, не лишая его при этом самобытности, поскольку тайцы во всем стараются придерживаться буддийской золотой середины. Пассивный путь тоже предполагает усилия. Книга, в сущности, раскрывает нам механизмы этих усилий.

Эта книга ценна не только своими художественными достоинствами, но и заложенной в ней культурологической начинкой: фактически она является «путеводителем» по национальному характеру тайцев, раскрывая с помощью подробных комментариев множество сведений об истории отношений тайцев, исанцев и лао, а еще об этнографии, народных поверьях, кухне и менталитете народа. И если сейчас в стране постепенно налаживается туризм, а голод безвременно ушел из жизни исанцев несмотря на то, что земля по-прежнему малоплодородна, то их быт, верования, представления, культура остались.

Чтобы лучше понять, что из себя представляет литература Таиланда и стран Юго-Восточной Азии и по каким причинам она плохо представлена в России, мы обсудили с переводчиком книги, Юрием Боевым, не только произведение «Дети Исана», его восприятие читателями, но и перспективы дальнейших переводов литературы Юго-Восточной Азии на русский язык.

— Когда и в каком контексте возникла тайская литература? Что сделало её такой, какая она есть?

Ответом на этот вопрос может стать литературоведческая монография после многих лет исследования. Отвечая вкратце, могу рассказать следующее. Первым памятником письменности считается стела правителя государства Сукхотай Рамы Камхэнга. Она создана в конце XIII века. Стелы — это окаменелые свидетельства, фиксирующие не только исторические события, состояние общества, но и состояние языка, его графику, структуру и синтаксис.

В XIV веке появляются трактаты, созданные по мотивам индийской и буддийской космологии. Первый из них, «Трактат о трех мирах», писался на кхмерском языке, что показывает существенное влияние на становление тайской литературы, словесности высокоразвитого соседа — Кхмерской империи. Многие трактаты и летописи, созданные на пальмовых листьях, не уцелели из-за войн, пожаров и последовавших за этим переносов тайской столицы. К ряду нехудожественной литературы можно отнести еще летописи и королевские хроники, где факты переплетены с мифологическими сюжетами, что не позволяет воспринимать их как достоверный исторический источник. По мотивам буддийских религиозных сводов и индуистских молитвенных текстов создается религиозная литература и сакральные документы.

Классика художественной тайской литературы появляется в средневековье в период Аютии. Это произведения, написанные в большинстве своем поэтическим языком по мотивам индийских эпосов, легенд, джатак и построенные на компиляции древних языков: санскрита, пали, монского, кхмерского, лаосского. Подобные шедевры крайне сложны для перевода, они требуют от переводчика знания этих языков.

Грубо говоря, за основу произведения классической литературы Таиланда берется материя высокоцивилизованной культуры, к которой тайцы приобщаются, создавая свою версию. Многие литературные произведения, в том числе эпосы, «пришли» с военными завоеваниями, а с ними и придворные поэты и сказители из завоеванных государств. К примеру, лаосский (ланнаский) эпос «Пхра Ло» (в сокращенном русском переводе он назывался «Волшебный лотос») и сепха «Кхун Чанг Кхун Пхэн», прозаический отрывок которой также издавался в советские времена.

Литературой не занимались простолюдины, только привилегированное сословие. Придворный поэт (или сам король собственной персоной) выделяет фрагмент Рамаяны или Махабхараты, наиболее близкий для мифологической картины тайца, имеющий аллюзии в местных сказаниях и обрабатывает его… Делается местная прививка: добавляются сюжеты, герои, обряды, топонимы, актуальные и популярные в тайской культуре, — нарратив (а с ним и объем) нарастает. И получается причудливая смесь канонического с местной орнаментикой. Произведения классической восточной литературы были по большей части анонимны, тайцы в этом плане не исключение.

Для простолюдинов существовал фольклор; он бытовал в устной форме, передавался сказителями и бродячими музыкантами. Сюжеты сказок и легенд в их исполнении перемешивались до такой степени, что порой причудливо и нелогично наслаивались друг на друга, становясь сюжетом одного произведения.

Тайская проза (социальная и индивидуально авторская проза) начала зарождаться уже в середине прошлого века, после превращения Таиланда из абсолютной монархии в конституционную, когда простой народ получил право голоса и возможность учиться; это явление очень молодое и пока не сформировавшееся до конца. Как и публицистика. Вообще сам язык прозы еще окончательно не сформировался и не освободился от «поэтических орнаментов» с присущим им плетением лексики — нанизыванием слов, схожих по звучанию с элементом внутренней рифмы.

— Чем тайская литература отличается от европейской?

Вот так широко брать и различия проводить не совсем уместно, как и судить обо всей европейской литературе и обо всей тайской. Можем лишь порассуждать так. Представим себе европейского писателя. Он наверняка получил литературное образование, изучил досконально античную мысль, «Поэтику» Аристотеля, теорию литературы, жанра, композиции. Он представляет себе, что такое роман и на каких трех китах он держится. Из этого складывается его писательское мастерство и строится сюжет произведения. И большинство литературоведов мыслит именно в ключе античной мысли — это материнская плата. Творчество европейских авторов неотделимо от этого культурного ключа.

Картина мира европейцев прошла долгий путь трансформации от теоцентрической к рациоцентрической, и наконец — к антропоцентрической, в центре которой человек и гуманистическое начало. Тайская картина мира законсервирована на стадии теоцентризма. И важно отметить не столько религиозность народа, сколько веру, синкретичную и гармоничную. Тайцы верят и в духов, и в сакральное покровительство короля, и в индуистских божеств, и в Будду одновременно. И весь этот политеизм имеет влияние на тайскую литературу, где проявляется в разной степени.

Культурная парадигма тайского автора иная. Он опирается на мораль и систему ценностей, почерпнутых из тех известных каждому тайцу классических произведений, что мы обсудили. Многие тайские писатели не имеют литературного образования. Соответственно их проза чисто созерцательная. Наш автор вообще не имеет никакого образования. Он не создавал романа, а писал заметки о жизни деревни для периодического издания, позже собранные в один текст. Жанр произведения можно лишь условно называть романом.

— А чем тайская литература может быть интересна для российского читателя?

Если будет переводиться проза современных и достойных авторов, свободная от идеологической прививки, проза, которая позволит читателю отойти от общих мест и стереотипов, получить реальные представления о жизни, ценностях, чаяниях и культуре определенных народов (как основных, так и этноменьшинств), посмотреть свежим взглядом на их общество и оценить то, что подается непредвзято, то это будет интересно не только любителям восточной литературы, но и ценно для этнографов, культурологов, социологов, а, возможно, со временем и для широкого круга читателей. Это распахнет окна в новые, неизученные культуры.

Советские переводы литературы стран Юго-Восточной Азии фокусировались лишь на авторах остросоциальной прозы, имевших социалистические настроения. Это была маленькая литература в кольце большой идеологии. Из этого не состоит вся современная литература, это лишь один угол зрения. Тогда это было гипотетически актуально для советского читателя, сейчас для российского — нет. Потому проза авторов этих стран у нас больше не переводится. Это не значит, что она вообще не существует, она живет своей жизнью, но больше нет идеологического интереса социализировать далекие страны. Поиск общих тем так же затруднителен.

Ведь советские переводы выполнялись не потому, что исследователям или читателям была интересна сама культура стран Юго-Восточной Азии. Интересен был в первую очередь политический вопрос: борьба маленького угнетенного народа за освобождение страны от империалистов-колонизаторов, её становление (естественно) на социалистический путь — страны третьего мира как плацдарм для политических игр и гибридных войн между двумя империями.

Эта тематика морально устарела. Она избита. В прямом и переносном смысле. Образованным людям давно уже все понятно. Достаточно посмотреть на экономическое состояние стран, некогда ступивших на социалистический путь…

Понятно, что литература и история идут бок о бок, а литература и идеология государства, взявшегося эту литературу переводить, должны быть порознь, иначе это не вызовет интереса у читателя в перспективе.

На мой взгляд, Камбоджа, Лаос, Индонезия — это интереснейшие страны с богатой культурой и традициями, их литература пока не изучена и не переведена. Другое дело, что у этой литературы долгий путь, она не сразу найдет своих читателей и поклонников.

— По каким причинам тайская литература не переводится в России?

Как я уже сказал, неактуальным стало финансировать переводы писателей экзотических стран и знакомить с ними читателей после того, как социалистическая идеология отжила. Какие теперь должны быть мотивы, чтобы представлять их творчество? В отношении Таиланда этих мотивов не было никогда. В советские времена, когда востоковедам и переводчикам стало очевидно, что Таиланд больше тяготеет к налаживанию контактов с Западом и сохранению культурных «корней» — буддийского и монархического фундамента, — то в издательствах был вынесен приговор: «Нам это не нужно!»

Если сейчас целые программы в рамках двусторонних отношений по переводам современных писателей Китая, Кореи и Японии успешно проходят с их же финансовой инициативы, то со стороны Юго-Восточной Азии нет никаких мотивов, чтобы вкладываться в популяризацию их литературы в нашей стране. Они от нас ничего не хотят. Посольству Таиланда это неинтересно. Здесь необходимы какие-то частные проекты, фонды и источники инвестирования, целевые программы… Мне бы очень хотелось этого. Иначе получается замкнутый круг. И я говорю сейчас только о переводах с оригинальных языков, а не об эмигрантской прозе азиатских пи сателей.

— Каков особый путь новой литературы Юго-Восточной Азии?

Он определенно есть, потому что этот регион находится меж двух крупнейших цивилизаций — Индией и Китаем — и культуры стран Юго-Восточной Азии заимствовали из каждой в той или иной степени, подмешав свое, локальное.

Мы не знаем, чем сейчас живут эти страны, какие у них проблемы, какие культурно-исторические отголоски порождают эти проблемы и т. д. Для этого должно быть переведено на русский язык из их классической и современной литературы примерно столько, сколько переводят японских и корейских писателей, чтобы у исследователя сформировалась картина их мира, благодаря чему можно сделать выводы об их особом или дальнейшем пути.

— На другие языки Юго-Восточную литературу тоже не переводят? Например, на английский.

Она переводится и в достаточном количестве. А потом уже с английского некоторые произведения, отмеченные Букеровской премией, переводят на русский. Например, Эка Курниаван «Красота — это горе» (Индонезия), Мигель Сихуко «Просвещенные» (Филиппины). Обоих переводили с английского языка, хотя оригиналы были написаны на индонезийском и испанском соответственно. На русском языке книги вышли после двойной переводческой работы.

Когда я был в крупном книжном магазине Бангкока, то видел целый стенд книг тайских авторов, переведенных на английский язык. Получается, что западные издательства заинтересованы переводить на английский язык тайскую литературу и готовы в это вкладывать деньги. Обычно это произведения, отмеченные наградой S.E.A. Write (Литературная премия Юго-Восточной Азии), к которым также относятся и «Дети Исана».

— Почему вы выбрали для перевода именно «Дети Исана»? Были ли другие достойные варианты или для вас необычайно важно именно это произведение?

В данном случае ничего необычайно важного не было. Я просто стремился выбрать книгу, которая была бы отмечена литературными премиями, -— это словно знак качества, что у произведения есть литературная ценность. Таких книг не так много в современной тайской прозе, поэтому долго блуждать не пришлось, хотя у меня действительно не было ни консультантов, ни учителей, ни помощников на этом поприще. Выбор шел наугад. Мне хотелось перевести произведение, находящееся вне идеологического ракурса. Было интересно то, что откроет читателю мир незнакомой культуры и богато представит её национальный колорит. О чем не написано в интернете… Ведь многие не понаслышке знают о Таиланде, но мало понимают тайскую культуру. Или имеют о ней искаженные представления.

— Что для российского читателя может показаться непривычным и удивительным в книге «Дети Исана»?

Отзывов пока не очень много, потому что для читателей это слишком необычно во всех смыслах, и, возможно, они просто не знают, как понимать это произведение. Некоторые читатели не знали, что в Таиланде существует литература. Еще открытием стало то, насколько важна тема пищи для тайцев по сравнению с другими азиатскими народами! Моего редактора удивила исключительная сконцентрированность героев на теме еды: их активность практически все время направлена на поиск, добычу, обсуждение, подробное описание приготовления и дегустацию пищи, на этом заточены чуть ли не все происходящие события.

Можно сказать, все в этой книге для читателя становится открытием. Если есть настроение открывать! Некоторых читателей удивили и даже шокировали кулинарные предпочтения героев. Они могли ошибочно принять пищевую модель исанцев за последствия голода. Поскольку исанцы в отличие от тайцев центрального региона действительно употребляют в пищу блюда из сырого мяса, крови, дикорастущие плоды и травы, любят поедать насекомых и любую дичь вплоть до змей и крыс. Однако читатели верно отмечали, что произведение на самом деле больше походит на краеведческие заметки, облеченные в художественную форму. Ну и, конечно, также качество перевода и обширный комментарий, который редко встретишь в переводах современной прозы экзотических стран.

— Вы говорите, что отзывов о книге пока немного. То обилие туристов, посещающих Таиланд, не преобразовалось в такое же обилие читателей этой книги?

Посещающие Таиланд воспринимают страну прежде всего как место отдыха и развлечений. Многие там уже живут, потому что это удобно, спокойно и не очень дорого. Там люди снимают колючую оболочку российской повседневности, расслабляются и отогревают душу под теплыми лучами, которые исходят от солнечности местных жителей. Их привлекает открытость, позитивность, демократичность этой страны. Возможность быть там собой. Нельзя не признать, что среди поклонников Таиланда есть и такие, кто влюблен в страну, кто обзавелся там семьей, заинтересовался их культурой, историей, традициями, растворился в их социуме. Им хотелось бы почитать что-то доступное, а на русском языке очень мало издано о Таиланде достойного внимания. Чего не скажешь о литературах Китая, Кореи и Японии, которым Таиланд безусловно уступает по популярности.

— А почему литература Китая, Кореи, и Японии пользуется у нас большей популярностью?

Их литературный фонд более богат и широко представлен. И то, что переводами этих литератур занимаются уже больше полувека, тоже сказалось и позволило выучить целые поколения востоковедов и специалистов по языкам… И культуры этих стран у нас более популяризированы различными современными инструментами: мангой, дорамой, кей-попом и т. п. В чем немалая заслуга культурных центров… Другой вопрос, а насколько сам читатель понимает то, что он читает?.. И что он из этого извлекает.

— Да, действительно, что?

Нашего читателя подсознательно тянет на восточную мудрость, даже несмотря на то, что порой он не понимает её начинку. По последним опросам издательства «Гиперион», отмечается повышенный спрос читателя на литературу Японии: и на тех авторов, которых уже издавали много раз (Мисима, Танидзаки, Акутагава, Сосэки и др.), и на новые имена. И на прозу, и на поэзию. Читателя привлекает японская литература. И для меня это не новость… Еще когда-то моя преподавательница Вера Георгиевна Белозерова намекала, что у русского и японского мировоззрения много общего…

— И где же точка соприкосновения?

В романтизации и эстетизации смерти. В сюжете, где обязательно должен быть печальный конец. Практически в каждом произведении японской литературы мы встречаем эпизоды самоубийств, но главное — послевкусие смерти, меланхолия от осознания бренности мира, дегустация грустных воспоминаний об умершем… Для нашего читателя в обреченности и самоедстве есть неосознанный полюс притяжения, к сожалению… Читательница Полина, любительница японской и корейской литературы, призналась мне, что от книги «Дети Исана» остались абсолютно положительные впечатления, но читать такое она готова только в качестве исключения. На уточняющий вопрос «а что не так?» девушка ответила, что книга слишком светлая и позитивная для неё. Видимо, у нее нет в этом потребности. Соответственно, наш читатель, увлеченный японской литературой, видит в меланхолии и смерти некую притягательность, вдохновение. А «Дети Исана» — это вдохновение жизнью, мощный поток положительно заряженных частиц.

Если японцы эстетизируют умирающие цветы, осыпающиеся с дерева, то тайца напротив притягивают распускающиеся цветы — ему хочется с ними фотографироваться — биение жизни, заряд смеха, постоянный курс на счастье… А не тоскливость из-за его быстротечности и неуловимости. Это совершенно противоположная культурная программа! Полностью позитивная. С вектором вверх, а не вниз.

— Есть ли какой-то эпизод произведения «Дети Исана», о котором вам хотелось бы рассказать читателям отдельно?

Сколько угодно. К примеру, раньше я уже рассказывал о пхумибуне, его роли и восприятии в исанском обществе.

Вкратце перескажу. В главе «Охота на перепелок» шаман неспроста излагает известную исанскую легенду о таинственном предсказании на свитке и явлении пхумибуна. Это глубокий и значимый эпизод произведения. Мы видим, как слушатели с насмешкой отзываются о псевдогерое-спасителе. Но… если мы вернемся на десятки лет назад, то увидим, что пхумибун воспринимался отнюдь не так и играл важную политическую роль в истории региона и мифологическом сознании местных жителей. Когда в регионе начинались смутные времена, то чудесным образом объявлялся народный герой в белых одеждах и соответствующими внешними признаками. Он владел священными буддийскими текстами, был наделен магическим талантом, имел опыт пострижения в монахи и пользовался сакральным авторитетом. Его воспринимали как Майтрейю (Будду будущего) и шли за ним как за Освободителем. Однако королевский центр, в начале двадцатого века уже четко определивший, что Исан должен быть в составе тайских владений, всякий раз отправлял карательную миссию и подавлял бунт под предводительством пхумибуна. А сведений о нем никаких не оставалось. Только куча гипотез…

Так вот суть в том, что отречение исанцев от полумифического благодетеля и вынужденное согласие на протекторат недавно родившейся конституционной монархии под названием Таиланд, со слов героев, подсказывает нам, что зарождается национальное самосознание лаосцев, живущих уже на сиамских землях.

В главе «Узоры по телу» мы узнаем о народности кула, мигрировавших из Бирмы в провинцию, где жили герои. Они больше известны как тонг су, что с бирманского переводится как «горцы». Они на самом деле живут высоко в горах и в среднегорье. Сами себя называют па-о. Кула — это лишь одно из названий этого народа, их этническое происхождение до конца не изучено. Известно лишь, что они тесно соседствуют с шанами (народность тай-кадайской языковой семьи) в одноименном штате Шан в Бирме и активно смешиваются с ними, как с более цивилизованными, живущими в низовьях рек. Нанимаются к шанам в слуги и пахари. У меня есть предположение, что исконно это тибето-бирманский народ. Так вот интересно то, что в их истории встречается несколько миграционных потоков, самый большой из них — в северный Таиланд. Дело в том, что они, как и многие народы тибето-бирманской группы, просто бегут из Бирмы, где на них проводятся гонения, их поселения сжигают националисты. А Бирма ведь тоже многонациональная страна! Они приезжают в Таиланд, хотя им там не обязаны помогать, и находят здесь убежище. Наверняка многие туристы посещали деревни каренов с длинными шеями, украшенными рядами золотых браслетов? Это тоже тибето-бирманский народ. У них свой язык, своя культура. Логично, что народы тибето-бирманской группы должны проживать скорее в Бирме, нежели в Таиланде? Бирма с ее историей, культурой, климатом и выгодным географическим положением тоже могла бы построить туризм, показывая иностранцам поселения различных народов, но вместо этого предпочитает избавляться от нацменьшинств.

Жуткая разобщенность практически лишает страну шансов на приток иностранных инвестиций. Таиланд же принимает «беглецов» и дает возможности встать на ноги, объединяет разные народы под своей крышей, словно азиатская Америка. Потому кула и говорят о себе: «мы такие же лаосцы, как и вы». Они ощущают себя частью тайского общества, где единство многообразием не раскалывается, а достигается.

Казалось бы, две географически близкие страны, но насколько разный менталитет. В то время как соседи тайцев хлебнули «социалистического счастья» и до сих не могут оклематься и привести в порядок экономику, Таиланд развивается, процветает и остается островком демократии в самом центре Юго-Восточной Азии.

— Однако сами тайцы тоже не жалуют других азиатов, например, китайцев, судя по книге…

В системе координат социальной идентификации «мы и они» соседи всегда кажутся варварами, даже если они и более развиты. Всегда найдутся объяснения тому, почему они хуже. Китайские этические учения конфуцианство и даосизм не оказали влияния на тайскую культуру, поэтому общего в мировоззрении этих народов мало. Хотя, эпос «Троецарствие» переведен на тайский язык и пользуется популярностью у тайского читателя, да и вообще к китайской культуре тайцы относятся с большим уважением. Но китайцы несколько отталкивают их своей гиперактивностью, шумностью и невоспитанностью. Отсутствие хороших манер — непростительная вещь в тайском обществе. Несмотря на это тайцы никогда не выражают нетерпимости, прямого неприятия к другим народам. Многие китайцы, живущие в Таиланде, после культурной адаптации таезируются, но по характеру все же отличаются от местных активностью и прямолинейностью.

— Чему российских читателей может научить тайская литература?

Если говорить о книге «Дети Исана», то полагаю, что оптимизму! Наши герои живут, точнее сказать, выживают в безнадежных условиях и при этом не сетуют на беспомощность местных властей, умудряются шутить и находить пути решения проблем своими силами. Примечательно то, как они настроены и позитивно заряжены! Путь выхода на золотую середину нужно уметь находить, а этому нам следует у них поучиться.

Иллюстрации к интервью нарисовала Кристина Яворчук