«Если мой дорогой Отец в одно прекрасное утро не проснется, я охотно последую за ним», — как-то написал Альберт Карако, самозванный наследник Ницше и темный побратим Чорана. Сентябрьским днем 1971 года его предсказание сбылось: «дорогой Отец» умер, и тем же вечером 52-летний философ покончил с собой. По одной из легенд, перед смертью Альберт привязал себя к остывающему трупу родителя.

Каким образом такой финал связан с философией, которую Карако исповедовал на протяжении всей жизни? Почему мыслитель считал человечество «дурно пахнущим насекомым»? Зачем идеалы вроде любви, добра и веры в бога предлагал заменить вежливостью? И в чем причина его кардинально пессимистичного взгляда на будущее? Об этом рассказывает литературовед Михаил Коротецкий в статье о ключевых идеях неизвестного философа, точного места погребения которого никто не знает и чьи труды сложно найти даже в оригинале (многие цитаты самиздат публикует на русском впервые). В свое время Карако мог встать в один ряд с великими мыслителями, но оказался слишком «неоднозначным» из-за своих человеконенавистнических взглядов.

Начало пути

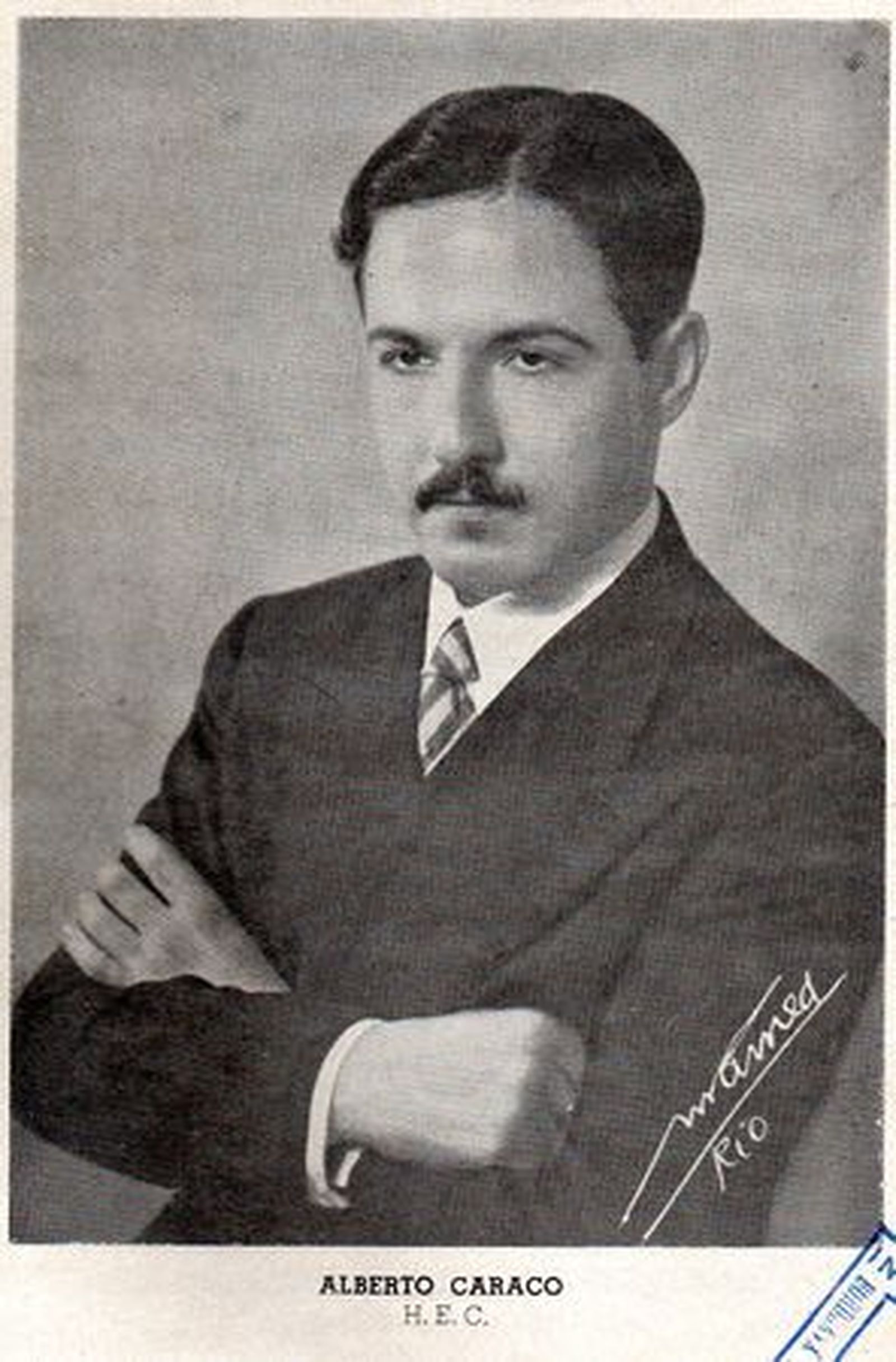

Будущий философ родился 8 июля 1919 года в богатой сефардской семье в Стамбуле. Детство он провел в постоянных разъездах, связанных с работой отца-банкира: сначала семья перебралась в Прагу, затем в Берлин и Париж, где юный Альберт окончил среднюю школу.

В 1939 году, спасаясь от войны, они покинули Европу и отправились в Южную Америку: сначала в Бразилию, потом в Аргентину, а затем и в Уругвай, где семейство Карако на некоторое время обосновалось и чьим подданным Альберт оставался до самой смерти. После войны, в 1946 году, они вернулись в Париж.

Сам Карако обобщил свои путешествия следующим образом: «Первые десять лет своей жизни я провел в Германии, следующие десять — в Париже, следующие десять — между Аргентиной и Уругваем». За время этих странствий он, не считая французского языка (его родного), овладел испанским, немецким и английским, которыми иногда пользовался в своих книгах. Но несмотря ни на языки, ни на гражданство Уругвая, ни на французское воспитание — Карако ничем не проникся:

Проба пера

Творческую жизнь Альберта Карако можно разделить на два периода: юный и зрелый. Хотя он бы назвал их: слепой и зрячий. «Я родился между 1946 и 1948 годами, когда открыл глаза на мир. До этого момента я был слеп» — написал Карако в автобиографии «Моя исповедь» (1975).

Что именно произошло между этими датами, он не рассказывает, но, судя по яростным франкофобским тирадам, появившимся в следующих трудах, можно предположить, что этим «зрелищем» стала послевоенная Четвертая Французская республика во времена голлизма, политической реакции и «славного тридцатилетия», когда труп Робера Бразийака уже год покоился в земле, а изгнанный Луи-Фердинанд Селин почти до смерти замерзал в датской тюрьме. К слову, последнего Карако считал «настоящим прирожденным писателем» и «одержимым художником» в противовес «простому литератору, обезьяне вдохновения», которого видел в Камю.

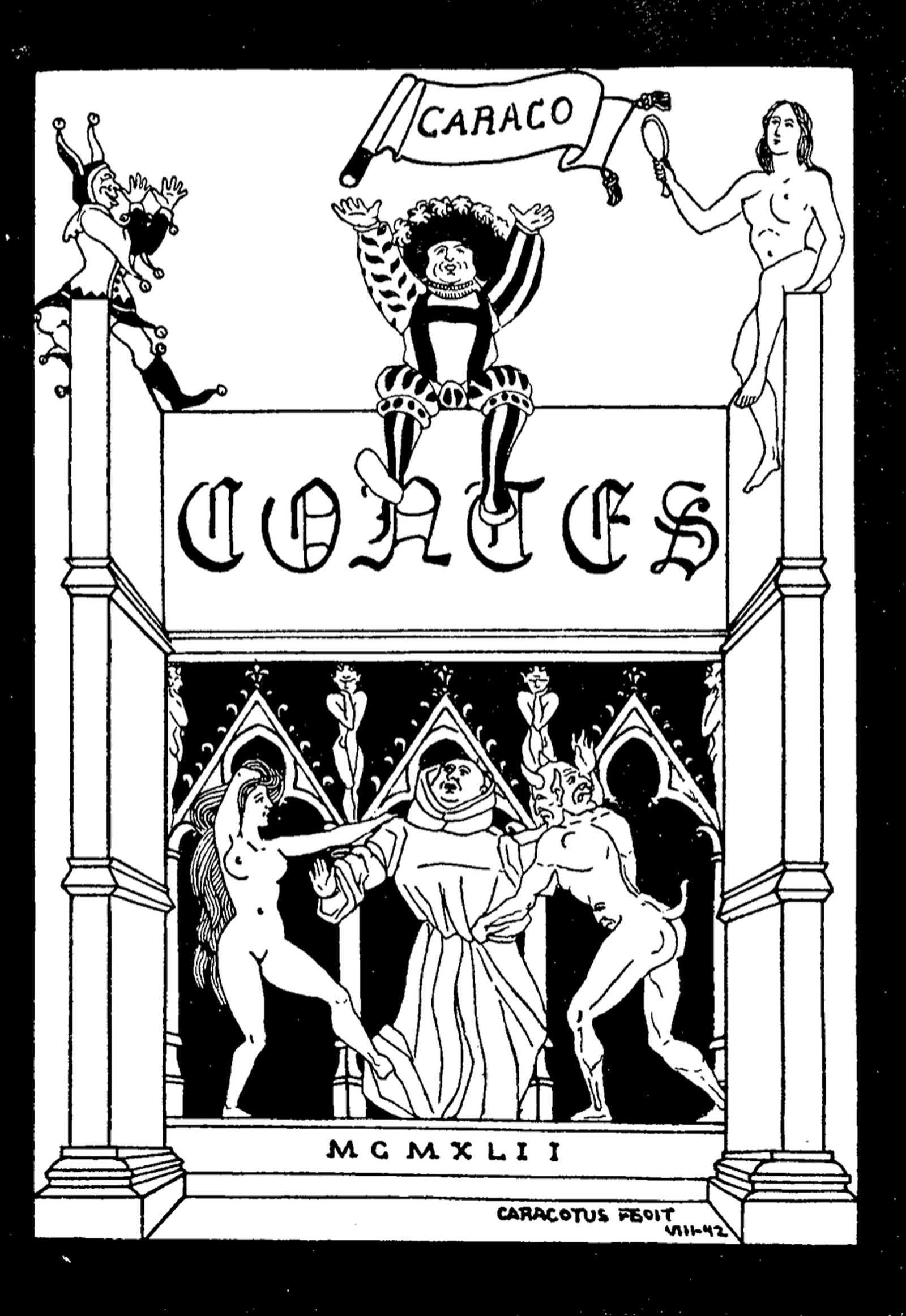

Книги «слепого» периода, изданные в Рио-де-Жанейро и Буэнос-Айресе в начале 40-х годов, были классическими по стилю и тематике. В качестве художественного антуража Карако часто использовал Францию конца XVII — начала XVIII века. Сюжеты клонились в сторону притч, например: король встречает смерть и вместо жизни отдает ей своих подданных, или благородная невеста выбирает себе жениха, но все, кого она встречает, порочны и так далее.

В названиях большинства его крупных произведений чувствуется веяние католицизма («Мученики Кордовы», «Цикл Жанны Д’Арк», «Мистерии Евсевии»), юным апологетом которого поначалу был Альберт. Чуть позже, в зрелом возрасте, он сожалел об этом: «Христианство, ислам и иудаизм я называю ядовитыми; разные языческие религии гораздо приятнее, греки были восхитительны, кельты очаровательны…»

Первые книги Альберта Карако обладали одной и той же формой: они начинались сонетами и продолжались рассказами или повестями. Иллюстрации к ним Карако делал лично. Иногда в структуру произведений вмешивались диалоговые части, в которых два персонажа с противоположными мнениями обсуждали какой-то философский вопрос, поднятый ранее. Последним приемом он пользовался практически во всех более поздних работах. Вернувшись из Уругвая во Францию, Карако больше не писал ни прозу, ни стихи.

Главное предложение — вежливость

Что бы Карако ни увидел во Франции конца сороковых годов — зрелище ему не понравилось. Именно это едкое впечатление сопровождало философа всю его жизнь, и именно оно наделило его столь темным взглядом на настоящее и будущее человечества.

«Мы стремимся к смерти, как стрела к своей цели, и никогда не промахиваемся. Смерть — наша единственная уверенность, и мы всегда знаем, что умрем, независимо от того, где, когда и как. Идея вечной жизни — чепуха, вечность — это не жизнь, смерть — это отдых, который мы постоянно ищем. Жизнь и смерть переплетаются, и те, кто требует чего-то другого, просят невозможного и не заслуживают ничего, кроме пепла».

«Зрячие» произведения представляли из себя философские эссе, большей частью оформленные в виде афоризмов или диалогов. По их тематике и ярости, с которой Карако обрушивался на общественные устои, можно отнести его к нигилистам.

Разрушенные истины должна была заменить «вежливость», которую философ определял так:

«Это — добродетель будущего, нам не нужны ни надежда, ни милосердие, люди могут жить и без веры, без хороших манер, однако мир — это ад. Благородство и манеры делают эту вселенную хоть сколько-нибудь пригодной для жизни, великие же чувства, столь спорные в своем применении, толкают людей друг против друга».

По мнению Карако, человеку нужно подчинить свою жизнь определенному набору внешних правил, который в первую очередь будет основан на формальном уважении и невмешательстве в чужую жизнь. Этот кодекс должен был заменить все старые отношения между людьми: любовь, верность, дружбу, чувство долга и так далее.

«Необходимо создать порядок, в котором добродетели потеряют свою силу. Этикет может творить чудеса, и этикет имеет большую силу принуждения, чем моральные законы. Я не хочу предлагать ничего нового, кроме возвращения к истокам, к системе, предшествовавшей морали Сократа».

Тем не менее Карако не считал, что придумал идейную панацею, которая спасет человечество. Напротив, он думал, что вежливость — это такая же ложь, как любовь, религия и мораль, с одной лишь разницей, что она — работает и, в отличие от других идей, подходит современному человеку.

«Вежливость — это, на мой взгляд, чудовищная ложь, единственная, пожалуй, которую можно любить, не впадая в нелепость. Глупо любить Бога, созданного по образу и подобию наших худших хозяев. Еще более глупо любить сильных мира сего, которые презирают нас тем больше, чем больше мы склоняемся перед их волей».

Отказ от всего человеческого и кардинальная переоценка ценностей представлялись ему единственным способом замедлить наступление неизбежной катастрофы. Размышляя о будущем, Альберт Карако не скупился на мрачные детали:

«Мир, в котором тридцать миллиардов людей будут жить, как в Азии, зажатые в несколько городов размером с Францию, со стоэтажными зданиями на сто тысяч комнат, где вода течет всего два часа в день. Большинство из них будут рождаться, жить и умирать в этих конструкциях, дыша воздухом, подаваемым машинами, и потребляя отвратительную пищу из водорослей, целлюлозы или даже насекомых».

Но даже у такого безрадостного взгляда на грядущее века есть своя причина.

«Моя дорогая мать»

Ближе к концу жизни, к своеобразному третьему этапу внутри второго, чье начало ознаменовала смерть его матери, Альберт Карако обратился к автобиографической и памфлетной форме.

«Я спрашиваю себя, любил ли я ее, и отвечаю — нет! Я виню ее в том, что она кастрировала меня, не особенно, впрочем, негодуя на сей счет, и все же… Я унаследовал ее темперамент, а это серьезнее, мне передались ее алкалоз и аллергия, от которых я страдаю еще сильнее. Недуги мои бесчисленны, но кроме этого… она бросила меня в мир, ненависть к которому я исповедую».

Смерть родного человека сильно потрясла Альберта, о чем можно судить по одной из его последних книг — Post Mortem, написанной по следам этого события:

«Она была храмом, куда я, сам того не зная, шел, чтобы посвятить себя принципу, олицетворением которого она была. Потому что каждая женщина несет в себе образ более глубокого Я, к которому мы не сможем получить доступ, если не откажемся от своего собственного».

Столкнувшись с утратой, Карако даже хотел покончить с собой, но передумал — ему помешали обязательства перед издателем, которому тот обещал закончить работу над книгой. Из-за страха смерти или действительно из-за данного слова самоубийство перенеслось на четыре года, в тот роковой сентябрьский день, когда «дорогой отец» не проснулся, и обязательства перед издателем потеряли свою силу.

Несмотря на желание отправиться на тот свет вслед за матерью, Альберт Карако прекрасно понимал, что именно она взрастила в нем черты, от которых он страдал в молодости и которые стали его неразлучными спутниками во времена зрелости.

«Дорогая мать придерживалась философии, весьма схожей с той, которую я сейчас исповедую. Она не хотела второго ребенка, и это решение она приняла, едва выйдя из юности: вид множества больших семей, несчастных от количества своих членов, дал ей для этого хороший повод. Ее недоверие к любви, от которой она меня оберегала, не было не связано с подобными мотивами. Она с ранних лет проповедовала мне разумный эгоизм и вооружала меня против всякого рода опьянения. Ученик вернул свои уроки учителю, и наконец учитель признал, что его победили».

В его болезненных отношениях с матерью раскрываются истоки многих тем, которыми интересовался Карако: начиная с почти монашеского целибата и антинатализма, заканчивая отношением к женщинам и мужчинам:

«В одиннадцать лет я наполовину влюбился в довольно женоподобного аргентинца, который был ниже меня ростом. Он сопровождал меня в школу и, конечно, уже не был невинным. Я искал его внимания и, если правильно помню, даже носил его портфель, что, конечно, было необычно для моего эгоистичного типа. Потом, когда мне было двенадцать, я подружился с одним маленьким румыном, избалованным ребенком, но его антисемитизм меня оттолкнул, и когда он сказал мне, что ему не нравится мой нос, я отдалился от него и даже перестал здороваться. Когда мне было тринадцать лет, один очень верующий католический мальчик, который всегда шастал со священниками, при первой же возможности прыгнул мне на шею, осыпая меня поцелуями и слезами, что поразило меня, так как я еще не понимал всех тонкостей... С тех пор мои отношения становились все более и более вялыми, и вот уже тридцать лет я никого не видел вблизи, о женщинах даже не думаю. Несомненно, мать под видом спасения моей невинности внушала мне страх и, часто следя за мной среди ночи, лишала меня многих желаний. Бедная женщина забила мне голову трагическими предостережениями и экстравагантной чепухой об опасности прикосновений и приближений к девушкам. Таковы матери, которые создают мужчин, а потом теряют их».

Антропология по Карако

Убежденный противник деторождения, он размышлял о мужчинах и женщинах, отбрасывая многие темы, связанные с размножением.

«Менструация, беременность, роды, кормление грудью — мы не можем прославлять это рабство, оно отвратительно, и многие мужчины содрогаются от одной мысли об этом, хоть и не показывают свой ужас, боясь показаться чудовищами».

В то же время образ женщины, образ Великой Матери был для Карако гораздо важнее, чем авраамический образ мужчины-Отца:

«Неизвестно, каких богов будут чтить в будущем, но мы предвидим наступление порядка, при котором женский принцип заступит на место, которое мы отводим Отцу Небесному, ставшему у нас Отцом хаоса и смерти. Мы одобряем выдвижение Марии: Марии, которая была пустым местом в Четвероевангелии, удается подняться на Небо, и по прошествии двух тысячелетии она его захватывает, она — воскресшая Великая Мать, а Иисус — всего лишь ее придаток, но ей всегда не хватает ее половины. Грядущие века восстановят единство Богини, поскольку ей недостаточно быть Девой и Матерью, ей нужно стать и Блудницей, вобрать в себя фигуру Магдалины, в которой сосредоточено ее единство».

Предназначение мужчин он сводил к следующему:

«Поле действия мужчины — война, и он к этому готовится, в ней смысл всего его существования… На самом деле мужчина беспощаден, его милосердие всегда лишь упражнение, а чтобы не быть жестоким, он должен быть жестоким к себе, и пьедесталом для порядка, который он устанавливает, служит убийство».

Но в оторванности от образов, которые сложились в его представлении, Карако не любил ни тех, ни других:

«Мужчины слишком разные, женщины слишком неприятные, люди в большинстве своем — неудачники».

«Известно, что у женщин мало воображения и они ничем не интересуются. Они более или менее полусонные существа, которые не любят деталей. Тем не менее они очень полезны, но осторожней! Полезны как инструмент, а не как цель! Мужчина теряется, если забывает об этом, потому что женщины — бессодержательные существа».

В своем переосмыслении Карако не останавливался ни перед чем и, «разобравшись» с мужчинами и женщинами, обратил свой взор на социальные институты, которые, по его мнению, были созданы, чтобы отвлекать человечество от страха неминуемой смерти, но в какой-то момент вышли из под контроля и стали руководить людьми, обращая их жизни в страдание.

Один против всех

«Наши дутые церковные и моральные авторитеты только разоружают нас перед лицом действительности, суть наших орудий им противна, ибо эта суть делает их устаревшими. Они мешают нам взрослеть, они хотят вечно воспроизводить ошибки, которые дают им право на жизнь, они проповедуют подчинение и путаницу, и все их усилия падают в копилку несчастий мироздания».

Карако обращал свой гнев на социальное устройство:

«То, что было привилегией, стало бременем, поскольку статус позволяет нам полностью заставить замолчать тех, кто осмеливается оставаться в изоляции. Тот, кто не ввязывается в интриги и не принадлежит к какой-либо группе, не имеет права на жизнь или, лучше сказать, не существует, потому что его считают презренным или подозрительным. Утверждают даже, что только бессильные или нечестивцы удаляются в пустыню, они говорят это и твердо верят в это».

На религию: «Ее цель — дать человеку образ этой вселенной, чтобы он не задавал себе неразрешимых вопросов.

Все мы — метафизические животные, мы хотим, чтобы нас успокаивали, и в отсутствие объяснений мы живем лишь наполовину.

Потребность в порядке так же сильна в нас, как потребность в пище; порядок — это духовный хлеб, который не может заменить никакая твердая пища. Образ этой вселенной — начало порядка, и наш главный долг — установить его, долг, который мы не выполняли слишком много лет и которым, как правило, пренебрегают почти повсеместно: поэтому образ находится в вечном движении и без постоянных точек опоры, отсюда эта путаница, которая ставит нас в тупик и причину которой большинство людей тщетно ищет».

И на главный процесс, снабжающий ненавидимые им социальные институты человеческой массой, — деторождение:

«Религии нуждаются в верующих, нации нуждаются в защитниках, промышленникам нужны потребители, а это значит, что всем нужны дети, и не важно, что с ними случится, когда они вырастут. Они подталкивают нас к катастрофе, и мы не сможем удержать свои основы, если не умрем, никогда не было более трагического парадокса, никогда не было более очевидного абсурда».

Карако считал, что катастрофа неизбежна, и ее можно только отсрочить. Надежда остается только на далекое будущее, но к нему еще нужно прийти, а для этого необходим скачок или, по его мнению, — взрыв.

Культурный взрыв

Со времен первых философов появилось множество мыслителей, которые взяли на себя труд борьбы с общественными устоями и ценностями. Среди них есть громкие имена: Ницше, Камю, Чоран, Цапффе, Майнлендер и многие другие, но все они в той или иной степени получили свое признание.

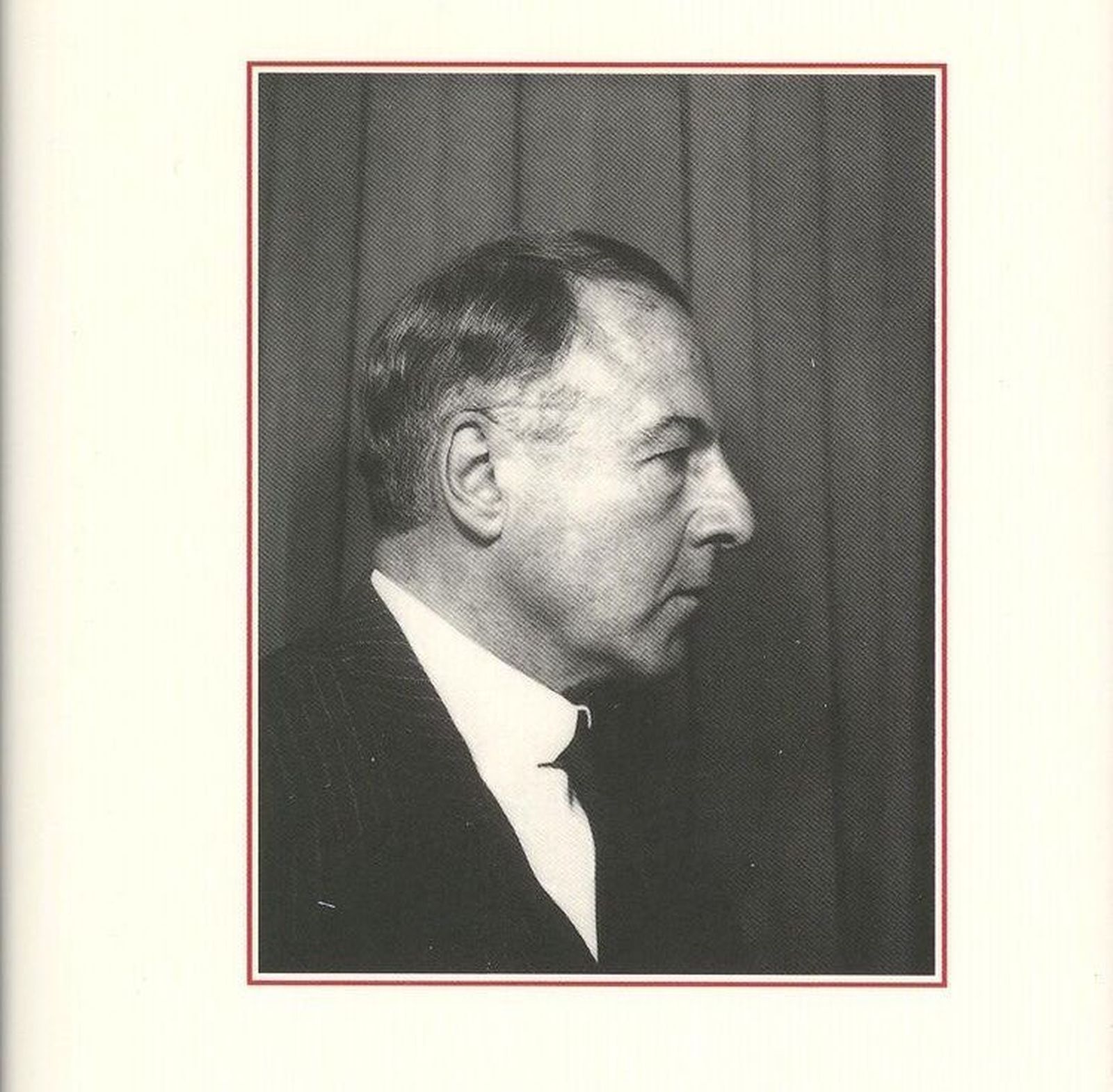

Личность Альберта Карако, напротив, почти неизвестна в академических кругах, а его книги не переиздаются даже у него на родине. По мнению французского философа и исследователя нигилизма Даниэля-Лорана Брюно: «Читателей Альберта Карако во Франции едва ли больше пятисот». И у этого есть причина.

«Я расист и колониалист» — коротко описал себя философ в одной из своих последних книг «Моя исповедь». По правде говоря, он мог не останавливаться на двух пунктах и добавить еще несколько.

Антинатализм: «Однажды нам придется целиком и полностью изменить статус семьи, поскольку традиционные семьи, превозносимые моралистами, множат людей».

Франкофобия: «Франция... чем старше я становлюсь, тем больше я ее презираю».

Мизантропия: «Сохранение красивого кресла для меня важнее, чем существование многих двуногих обладателей членораздельной речи».

И юдофобия, которая в своей неоднозначности была похожа на отношения с матерью Элизой Карако (в девичестве Шварц), чистокровной еврейкой.

«Антисемит — это скотина, которая ест траву на четвереньках» — заявляет Карако и почти через сто страниц пишет: «В Париже можно увидеть очень страшных евреев, этих негодяев из Алжира… желтые глаза, зеленая кожа и вьющиеся волосы». И чуть дальше: «От кого я произошел? Интересно, как все эти выкидыши вообще посмели выжить!»

Не похоже, что в этой ненависти есть хоть какое-то место «неоднозначности», но Альберт Карако умел удивлять, и главным доказательством тому служит книга «Апология Израиля» (1957), в которой он наделил евреев удивительным статусом: «Их миссия — научить человечество разбивать идолов, и в первую очередь тех, которые бесплотны и неосязаемы. Миссия евреев всеобъемлюща, доказательство их правоты увековечено самим Провидением».

Карако считал, что мир каков он есть движется к катастрофе, финалом которой будет уничтожение идеи национальности и свержение старого порядка, закрепленного за верой в исключительность отдельных народов.

Он верил, что подобная катастрофа расчистит место для новой, более утонченной цивилизации. Израиль должен был стать культурным взрывом, который бы подтолкнул людей к кардинальной переоценке ценностей: «Мы предпочитаем принести себя в жертву, чем переосмыслить мир, и переосмыслим его только посреди развалин».

Карако считал, что человек будущего должен максимально обезболить свое существование духовно и физически: «Если бы только мужчины ни на что не надеялись, а женщины старели бесплодными, если бы только люди ни во что не верили, они бы предпочли плодовитости грехи, ибо грехи не сделали бы их такими несчастными, какими их сделал долг, и долг воистину хуже греха, ибо долг есть созидание посреди катастрофы».

По его мнению, цивилизация будущего сначала должна окружить себя искусством и «вежливостью», затем обратиться к матриархату и в самом конце, отказавшись от деторождения, направить все свои силы на обретение бессмертия.

Как человечество должно было этого достичь, Карако не рассказывает.

«Мир спасут бессмертие, расслабленность и мягкость, отказ от всяких жертв и отречение от воинственных добродетелей, презрение ко всему, что мы полагаем значительным, согласие на фривольность и феминизация, которая освободит нас от кошмара, в который ведет мужественность и из которого ей не вернуться, потому что мужчина — жених смерти, и смерть правит всеми его начинаниями».

Финал

Он не оставил предсмертной записки. Можно сказать, что ее заменило одно большое, но разрозненное произведение, чье написание растянулось на несколько десятилетий и чьи «части» сложно найти даже на языке оригинала. К счастью, русскоязычному читателю доступны переводы Bréviaire du chaos и фрагментов Post mortem, выполненные Даниилом Лебедевым и Александром Пановым.

Альберт Карако был соткан из противоречий. Сознательно или нет, но в ходе рассуждений он конфликтовал даже с самим собой.

Карако нигде не работал, никогда не давал интервью, ни с кем не дружил, ни с кем не вступал в полемику, ни с кем не конфликтовал, не привлекал к себе внимание ни критиков, ни простых читателей. У него не было ни жены, ни любовницы, ни детей.

Достоверных сведений о его смерти совсем немного: дата (7 сентября 1971 года), адрес (улица Жан Жироду, 34) и то, что он убил себя. Разные исследователи говорят о разных способах: повешение, отравление барбитуратами (с привязыванием себя к мертвому родителю), перерезание горла и окропление своей кровью трупа отца. Из-за нелюдимого образа жизни и отсутствия каких-либо родственников неизвестно даже место его погребения. Смерть философа, равно как и его жизнь, осталась незамеченной.

Альберт Карако гнул свою линию интеллектуала-затворника и одновременно с этим хотел, чтобы его признали и оценили по достоинству: «Моя книга взорвется, как бомба над Европой»; «Когда я умру, это будут останки великана, которые вдруг найдут в окружении французских муравьев». Но поезд славы ушел и с каждым годом уходит все дальше.

Как бы сильно ни менялись его взгляды, Карако твердо верил, что жизнь бессмысленна, а смерть — это лучший выход из нее. Поэтому остается лишь гадать, был ли он так же непоколебим перед лицом неизбежного, как в тот день своей молодости (ему было 24 года), когда написал:

«Кто лишает себя страха смерти, тот лишается смысла жизни, ибо мы являемся людьми в той мере, в какой ощущаем близость собственной гибели. Мы вправе презирать смерть, только если победим страх, в который она нас ввергает. Чем сильнее страх, тем сильнее мужество человека, борющегося с ним. Наконец, страх освобождает нас от мучений, потому что мы узнаем их и это помогает нам бороться с ним и преодолевать его».

Другие статьи о философии и антропологии:

Почему люди враждуют? Агрессия, зависть, козлы отпущения, чувство вины и новая солидарность в философии Рене Жирара

Женщины в писательстве и боязнь авторства. Классический труд «Безумица на чердаке» — впервые на русском

Зачем истории нужно насилие? Гегельянцы, модернисты и марксисты о цене прогресса, вечной борьбе и локальной разумности

Пока никто не предлагал правок к этому материалу. Возможно, это потому, что он всем хорош.

Предложения

Оригинальный текст

прыкольно