За слова снова сажают, а это значит, что все самое важное по-русски, как 50 и 150, и 250 лет назад, опять говорят вполголоса и издают там, куда не дотянутся руки силовиков. Снова появились самиздат и тамиздат, а иногда и в одном лице, как, например, «Дискурс».

У партизанской литературы долгая и почтенная история. Ее герои — не только близкие нам по времени Солженицын и Бродский, но и Лермонтов, и Толстой. Пишущими по-русски накоплен огромный опыт борьбы за право говорить то, что думаешь. Об этом опыте рассказывает американский филолог-славист Яков Клоц — в книге «Тамиздат. Контрабандная русская литература в эпоху холодной войны» (М.: Новое литературное обозрение, 2024) он подробно рассматривает тамиздатовские кейсы Солженицына, Ахматовой, Шаламова, Лидии Чуковской, Андрея Синявского…

Кто переправлял рукописи, сколько платили авторам, как реагировала западная общественность, что говорили в России? Все это актуально и сегодня, для нас, уехавших и оставшихся. Да, появился интернет, да, формально вроде бы нет железного занавеса, но в остальном по сути мало что изменилось. Ситуация очень схожая.

А начиналось все с мятежного протопопа Аввакума и классиков русской литературы. В главе «Исторические прецеденты тамиздата» Клоц рассказывает о мучительной борьбе Герцена и его «Колокола», который в итоге подняла на щит советская диктатура, о «еретиках», которым наследовали диссиденты, о берлинских издательствах, издававших советских авторов. О сломанных судьбах и великих книгах, о борьбе тамиздата, его победах и поражениях. Вопрос о том, проиграл тамиздат или выиграл, остается открытым. Борьба продолжается.

Поэзия, проза, драматургия, автобиографии передавались из рук в руки в обход государственной цензуры и циркулировали по разным каналам внутри страны столько, сколько существовали сама русская литература и цензура. Истоки этой практики просматриваются еще в XVII веке, когда протопоп Аввакум (1620–1682), старовер, написал текст, который считается первым автобиографическим повествованием о политическом заключении на русском языке и был сожжен за свои раскольнические взгляды на православную церковь. «Житие протопопа Аввакума», ознаменовавшее переход от церковного жанра жития к собственно автобиографии (и, шире, к светской литературе), «переписывалось и передавалось от одной общины староверов к другой», получив, за неимением лучшего термина, статус «первого заметного русского текста в самиздате».

В XIX веке «недопустимые» в царской России тексты начали издаваться в Западной Европе, за пределами досягаемости Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, учрежденного Николаем I после восстания декабристов в качестве главного органа государственной цензуры, надзора и пропаганды. Яркий пример — поэма Михаила Лермонтова «Демон» (1829–1839), впервые изданная в 1856 году в Карлсруэ, тогда как в России ее напечатали только четыре года спустя. Государственный контроль за литературной продукцией в Российской империи, как столетием позже и в Советском Союзе, распространялся не только на явно подрывные политические сочинения, но и на фривольные тексты, едва ли имеющие отношение к политике. К последним относятся, например, «срамные стихи» Михаила Лонгинова — некогда вольнодумца и друга Николая Некрасова, Ивана Тургенева и других либералов из круга «Современника», а позднее, по иронии судьбы, главного цензора России:

Пишу стихи я не для дам,

Все больше о пизде и хуе;

Я их в цензуру не отдам,

А напечатаю в Карлсруэ.

Главным ориентиром для тамиздата советской эпохи служил ежемесячник Александра Герцена «Колокол», на протяжении десяти лет (1857–1867) издававшийся в Лондоне и Женеве Вольной русской типографией, основанной несколькими годами ранее. В обращении «Братьям на Руси», датированном 21 февраля 1853 года, Герцен писал:

Дома нет места свободной русской речи, она может раздаваться инде, если только ее время пришло. Я знаю, как вам тягостно молчать, чего вам стоит скрывать всякое чувство, всякую мысль, всякий порыв.

К 1853 году, по мнению Герцена, пришло «время печатать по-русски вне России», но успех его дела зависел от находившихся в России писателей.

Ваше дело найти и вступить в сношение, — наставлял Герцен. — Присылайте что хотите, все писанное в духе свободы будет напечатано, от научных и фактических статей по части статистики и истории до романов, повестей и стихотворений. Мы готовы даже печатать безденежно. <…> Дверь вам открыта. Хотите ли вы ею воспользоваться или нет — это останется на вашей совести. Если мы не получим ничего из России — это будет не наша вина. Если вам покой дороже свободной речи — молчите.

Учреждая типографию в Лондоне, Герцен опирался на опыт и поддержку своих польских соратников, включая Адама Мицкевича и Иоахима Лелевеля, чей девиз «За нашу и вашу свободу» (Za naszą i waszą wolność), возникший во время Польско-литовского восстания 1830–1831 годов против владычества Российской империи, вдохновил и Герцена, который двадцать лет спустя избрал его в качестве лозунга собственной оппозиционной деятельности . В воззвании «Братьям на Руси» Герцен обращается к польскому примеру:

Спросите, как делают наши польские братья, сгнетенные больше вас. В продолжение двадцати лет разве они не рассылают по Польше все, что хотят, минуя цепи жандармов и сети доносчиков? И теперь, верные своей великой хоругви, на которой было написано: «За нашу и вашу вольность», — они протягивают вам руку…

Чтобы его призыв услышали в России и откликнулись на него, Герцену пришлось ждать воцарения нового императора Александра II, взошедшего на престол после Николая I, который скончался 2 марта 1855 года: до тех пор мало кто из русских писателей, интеллектуалов или политических мыслителей отваживался отправлять рукописи за границу для печати.

Продукция новой типографии сначала была очень даже скромной, — писал Мартин Малиа, сам принимавший активное участие в тамиздате столетием позже. — В ней практически нечего было печатать, кроме произведений самого Герцена и немногих материалов, поступавших из России, так обстояло положение дел до 1856 года. И все же главная цель была достигнута: наконец, был создан форум для свободного обсуждения вопросов, актуальных в России, и в более либеральных условиях следующего царствования этот форум превратился в огромную политическую силу.

Разумеется, Вольная русская типография Герцена функционировала не только благодаря политической свободе, но и благодаря экономическим возможностям буржуазной Европы, особенно в Париже и Лондоне, главном центре польской политической оппозиции в XIX–XX веках, но постепенно популярность «Колокола» и других изданий Вольной русской типографии угасла, а в 1867 году она закрылась. Через сто лет этому примечательному союзу русских и польских издателей в изгнании, союзу, которому содействовали институты европейских стран, приютивших изгнанников, было суждено сыграть гораздо более значительную роль.

Конечно, Герцен и представить себе не мог, какой смысл его имя и название его ежемесячника «Колокол» приобретут для советской интеллигенции во второй половине XX века, не говоря уже о фигурах Николая I и Сталина, подавлявших свободу слова в современных им Россиях. 9 января 1963 года, предчувствуя, что после нескольких «теплых» лет политический климат вот-вот изменится к худшему, уже пожилой литературовед и бывший политзаключенный Юлиан Оксман в письме Глебу Струве, эмигранту и профессору русской литературы в Беркли, сетовал:

В 1937–1942 годах нам был нужен «Колокол». М.б., именно орган такого типа <…> нужен нам и сейчас. Но нет ни Герцена, ни Огарева, ни той интеллигенции, которая так широко поддерживала их на материке.

Герцен, центральный объект исторической ностальгии и научных исследований, неизменно присутствовал в сознании советской интеллигенции и диссидентов как старшего, так и молодого поколения, о чем свидетельствуют, например, название одного ленинградского самиздатовского журнала («Колокол», 1965), а также следующий фрагмент из воспоминаний Анатолия Марченко о ночной пересылке во Владимирскую тюрьму, куда его отправили в начале 1960-х годов во время первой из объявленных им голодовок:

Я вспомнил, что когда-то читал, как Герцен, еще до отъезда за границу, стоял, бывало, на балконе своего дома здесь, во Владимире, и смотрел на каторжников в кандалах, которых гнали по знаменитой Владимирке «из России в сибирские дали». Вспомнил «Владимирку» Левитана, я видел открытку с репродукцией этой картины. Теперь, наверное, нет уже этой разъезженной, истоптанной ногами каторжников дороги. Нет и кандалов. Нас никто не видит, о нас никто не помнит, кроме наших тюремщиков. И нет того нынешнего Левитана или Герцена, который рассказал бы о наших этапных путях сегодня, в 1961 году.

Популярность Герцена в Советской России во время и после оттепели объясняется не только его политической и публикационной активностью, но и жанром его главного произведения «Былое и думы» (1852–1868). Как отмечает Ирина Паперно, «мемуаристы-интеллигенты советской эпохи упоминают Герцена и «Былое и думы» (а также используют ключевые метафоры книги) в качестве сигнала своей авторской позиции». Автобиография Герцена, задуманная как повествование о жизненном пути в России XIX века, не ограниченного географическими пределами, помогла сформировать «сообщество людей, связанных ощущением исторической, социальной, политической и апокалиптической значимости интимной жизни в кругу семьи и своих», вне государства и общества, что было характерно для русской интеллигенции. К тому же сама форма «Былого и дум» казалась «легко воспроизводимой» и создавала «иллюзию беседы с читателем». Герцен, благодаря которому его единомышленники в царской России — а затем и советское поколение писателей и интеллектуалов — обрели голос, предвосхитил возрождение документальной прозы, настолько бурному, что с 1960-х годов русское литературное пространство, официальное и неофициальное, наводнили мемуары и другие автобиографические тексты, в том числе дневники, сохранившиеся от прошлых лет или написанные заново. Именно тогда, на стыке оттепели и эпохи застоя, советская интеллигенция, проводя неизбежные параллели между временем Герцена и современностью, осознала свою непростую историческую судьбу и поняла, что снова стоит на перепутье.

Впрочем, различия между XIX веком и советской эпохой были очевидны. Писатель, литературовед и бывший политзаключенный Аркадий Белинков, в 1968 году уехавший на Запад, взялся за составление сборника «Новый колокол», первоначально задуманного как периодическое издание. Через два года после того, как в 1972 году наконец вышел первый и единственный выпуск «Нового колокола», Глеб Струве выразил сомнение в правомерности претензии на преемственность, заявленной в названии альманаха, и заметил, что «Новый колокол» «издан непрофессионально, неровен по содержанию и не похож на журнал, тем более на герценовский «Колокол», что в известной мере подтверждает слова Оксмана о том, что нет в наши дни Герценов».

Но у редакции «Нового колокола» и не было такой цели. В предисловии к сборнику редакторы оговаривали:

Мы включили в название сборника слово, ставшее символом свободной бесцензурной печати — колокол, понимая степень отличия нашего издания от его знаменитого предшественника. <…> Мы продолжаем традицию «Колокола» только в качестве вольной бесцензурной печати за пределами родной страны.

Хотя с точки зрения формальных аспектов тамиздат советской эпохи по-прежнему ориентировался на образец, заданный в XIX веке Герценом, было очевидно: «То, что происходило и происходит в Советской России… совершенно новый феномен». Само понятие диссидентства, по словам Андрея Синявского, возникло «непосредственно на почве советской действительности», поэтому, несмотря на то что Ахматова, Пастернак и Мандельштам «были еретиками в советской литературе» и потому «предварили диссидентство», «диссидентами их назвать нельзя по той простой причине, что своими корнями они связаны с прошлым, с дореволюционными традициями русской культуры». И все же именно прошлый, дореволюционный опыт Герцена вдохновлял писателей в Советской России и их зарубежных издателей.

В 1969 году Карел ван хет Реве, Питер Реддуэй и Ян Виллем Бецемер основали в Амстердаме издательство, назвав его в честь Герцена — «Фонд имени Герцена» (голл. Alexander Herzenstichting). Миссия фонда — «публиковать рукописи, которые написаны в СССР, но которые там нельзя напечатать из-за цензуры» — позиционировалась как «долгожданный отклик <…> на пожелания многих советских граждан, которые хотели бы, чтобы их тексты выходили в независимом и научном издательстве». Если эмигрантские издательства в большинстве своем не хотели или не могли платить гонорары авторам в России, то «Фонд имени Герцена», которым руководили западные слависты, обещал, что «две трети суммы, вырученной за публикацию, по возможности выплачиваются авторам Фонда или же, при необходимости, хранятся для них по доверенности». Тамиздат трудно назвать доходным предприятием (за исключением, пожалуй, таких литературных сенсаций, как «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына), но все-таки он давал возможность извлечь из символического капитала контрабандных рукописей экономическую прибыль. Получали ли авторы в России вознаграждение — другой вопрос: авторские права, как и другая собственность, принадлежали государству, а денежные переводы в Советский Союз из-за границы едва ли были возможны, так что автору, если только он впоследствии не эмигрировал или не получал отчисления нелегально, тамиздат приносил разве что символический капитал. Более того, финансовая прибыль от публикаций за рубежом могла повлечь материальные потери на родине, социальный остракизм и даже тюремное заключение. Так или иначе, экономический потенциал тамиздата зависел от символического капитала, который автор успел приобрести на родине как открытый диссидент или классик, чьи произведения запрещены либо по каким-то другим причинам недоступны.

Экономические возможности публикации за границей использовал не кто иной, как Лев Толстой, чей роман «Воскресение» (кстати, с иллюстрациями Леонида Пастернака, отца автора «Доктора Живаго») впервые вышел без купюр в 1899 году в Англии. Подготовкой издания занимался друг и редактор писателя Владимир Чертков, за несколько лет до того высланный из России и обосновавшийся в Лондоне, где учредил собственное издательство «Свободное слово» в рамках кампании по сбору средств для духоборов — религиозной общины, которую преследовало царское правительство за отказ служить в армии и принимать православную церковь. Решение Толстого о публикации своего неортодоксального романа в петербургском журнале «Нива», где текст с большими цензурными изъятиями выходил с марта по декабрь 1899 года, было продиктовано не только финансовыми, но и идеологическими соображениями. Но при публикации за рубежом экономический капитал мог соответствовать символическому, только если автором был такой писатель, как Толстой, — в XX веке подобное удалось разве что Солженицыну. В Лондоне (а затем в Крайстчёрче, куда он переехал в 1890 году) Чертков при содействии Павла Бирюкова, биографа Толстого, издавал «Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого, запрещенных в России» в десяти томах, а также два журнала — «Свободное слово» (1901–1905) и «Свободная мысль» (1899–1901). В отличие от Герцена, который умер в Париже в 1870 году, не дожив до времени, когда его имя будет реабилитировано в России, Чертков вернулся из изгнания в 1908 году, а еще через десять лет снискал похвалы новой власти за свою борьбу с царским режимом. В 1918 году Чертков как единственный наследник прав на издание произведений Толстого приступил к подготовке полного собрания сочинений писателя в девяноста томах, осуществлявшегося на государственные средства под надзором Народного комиссариата просвещения и лично Анатолия Луначарского. Чертков умер в 1936 году. По предложению Сталина организацией его похорон занималось Политбюро ВКП (б). По иронии судьбы, борьбу декабристов, Герцена, Черткова и Толстого с царизмом теперь прославлял новый режим.

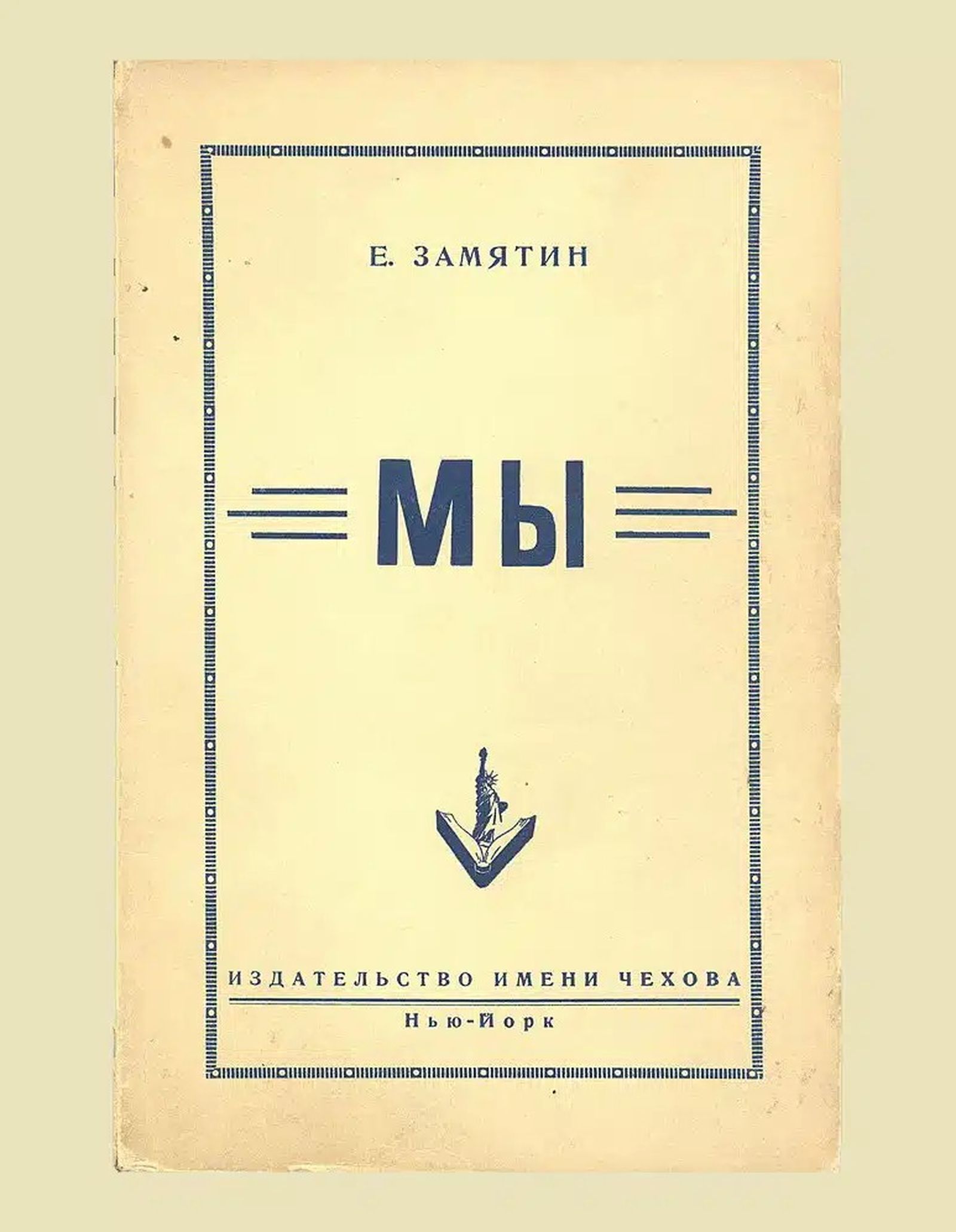

Через год после выхода первого тома полного собрания сочинений Толстого (1928) два других писателя, Борис Пильняк и Евгений Замятин, подверглись нападкам за то, что допустили публикацию своих произведений в Европе. К 1921 году государство монополизировало книгоиздание на вновь образованной советской территории. Оно успешно проводило такую политику вплоть до перестройки, исключая период НЭПа в 1920-е годы, когда на короткое время было разрешено частное предпринимательство, в том числе книгопечатание. Едва ли надо говорить, что для писателей эта монополия повлекла за собой не только идеологические, но и экономические последствия. Как отмечал Замятин в полемической статье «Я боюсь», написанной в 1921 году, перед ним и другими русскими писателями встал выбор: или сделаться «юркими», как футуристы, или добросовестно служить государству.

В наши дни, — писал Замятин, — в театральный отдел с портфелем бегал бы Гоголь; Тургенев во «Всемирной Литературе», несомненно, переводил бы Бальзака и Флобера; Герцен читал бы лекции в Балтфлоте; Чехов служил бы в Комздраве. Иначе <…> Гоголю пришлось бы писать в месяц по четыре «Ревизора», Тургеневу каждые два месяца по трое «Отцов и детей», Чехову — в месяц по сотне рассказов.

Ситуация, заключал Замятин, неутешительна: «…я боюсь, что у русской литературы одно только будущее: ее прошлое». Разумеется, государственный контроль над книгоизданием в России 1921 года несопоставим с тотальным контролем над всеми сферами жизни в Едином Государстве из знаменитой замятинской антиутопии «Мы», запрещенной сразу после ее завершения.

Между тем благодаря нэпу и объединенным усилиям русской эмиграции в Берлине, на тот момент главном форпосте русской литературы вне родины, советские писатели получили возможность публиковаться за границей (а эмигранты, наоборот, могли печататься в России). Говорили, что из-за беспрецедентной инфляции, позволявшей дешево печатать книги, в Берлине после Первой мировой войны русских издательств было больше, чем немецких. Более того, писателям, бежавшим от красного террора, ненадолго представился случай вернуться в Россию, как поступил, например, Виктор Шкловский, почувствовав, что сердце русской эмиграции вот-вот остановится. Значение имело не то, где писатели печатаются или даже живут, а политическое содержание их произведений. Тамиздат, если бы такое понятие существовало в то время, в годы нэпа вряд ли сочли бы противозаконным.

Гроза разразилась в августе 1929 года, когда Борис Волин, член Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП), на страницах «Литературной газеты» выдвинул обвинения против Пильняка и Замятина, объявив их зарубежные публикации «недопустимыми явлениями» (так назывался фельетон Волина). Повесть Пильняка «Красное дерево» вышла в 1929 году в Берлине в издательстве «Петрополис», которое специализировалось на произведениях советских авторов. Что касается романа Замятина «Мы», к тому времени он уже был опубликован на нескольких языках, но весной 1927 года в пражском эмигрантском ежемесячном журнале «Воля России» появились отрывки из оригинального русского текста. В предисловии к публикации редатор журнала Марк Слоним утверждал, что печатает «Мы» в обратном переводе с чешского (очевидно, чтобы оградить Замятина от обвинений со стороны властей в Советской России). Более того, как через несколько десятилетий признался Слоним, для большей убедительности он намеренно изменил и переписал отдельные фрагменты находившегося в его распоряжении оригинала. В отличие от «Красного дерева» Пильняка публикация «Мы» осуществлялась, строго говоря, без разрешения автора, поэтому Волин обрушился прежде всего на Пильняка, а не на Замятина. К тому же Пильняк, председатель Всероссийского союза писателей, занимал в советской литературной иерархии более высокое положение, чем Замятин, всего лишь секретарь Ленинградского отделения Союза.

Обличительная статья Волина, написанная в 1929 году, задала тон более поздним инвективам в адрес тамиздата в СССР. «…Эмигрантские газеты и журнальчики охотятся за нашей литературой», — сетовал Волин и тут же негодовал:

…советские литераторы, чьи произведения перепечатываются белогвардейской прессой, ни разу не удосужились выразить свой протест <…> Как мог Пильняк этот роман туда передать? Неужели не понимал он, что таким образом он входит в контакт с организацией, злобно-враждебной стране Советов? Почему Пильняк, председатель Всероссийского союза писателей, не протестовал, если этот роман был напечатан эмигрантами без его ведома и помимо его желания?.

В заключение Волин утверждал, что «вся советская общественность» должна осудить «этот ряд совершенно неприемлемых явлений, компрометирующих советскую литературу».

Общественное порицание «недопустимых явлений» не заставило долго себя ждать: неделю спустя Владимир Маяковский заявил, что, хотя он «повесть о «Красном дереве» Бориса Пильняк (так, что ли?), впрочем, и другие повести и его и многих других не читал», литературное произведение для него — это «оружие», а «сдача этого оружия в белую прессу усиливает арсенал врагов». «В сегодняшние дни густеющих туч, — добавлял Маяковский, — это равно фронтовой измене. <…> Кто создавал в писателе уверенность в праве гениев на классовую экстерриториальность?» Таким образом, классовое сознание, одно из ключевых понятий новой идеологии, приобретало географическое измерение, так что с этих пор любой писатель, посмевший опубликоваться за границей и тем самым нарушить государственную монополию на печать, рисковал навлечь на себя обвинения. Яростную критику Маяковского в адрес Пильняка почти слово в слово воспроизвели тридцать лет спустя во время травли Пастернака в 1958 году, когда автора «Доктора Живаго», получившего Нобелевскую премию, от которой его вынудили отказаться, исключили из Союза писателей и едва не выслали из страны. Однако в 1929 году Пильняк продолжал активно публиковаться в Советском Союзе. Все изменилось в 1937 году: его арестовали, судили как японского шпиона и расстреляли 21 апреля 1938 года. Что касается Замятина, то он опубликовал открытое письмо редактору «Литературной газеты», где заявил, что отказывается «состоять в литературной организации, которая хотя бы косвенно принимает участие в травле своего сочлена». Через два года ему разрешили эмигрировать (разрешение дал лично Сталин благодаря хлопотам Максима Горького). Замятин умер в изгнании в Париже в 1937 году, сохранив советское гражданство. Учитывая все перипетии первых изданий антиутопии Замятина за рубежом, их можно назвать первым примером тамиздата как литературной практики и политического института советской эпохи.