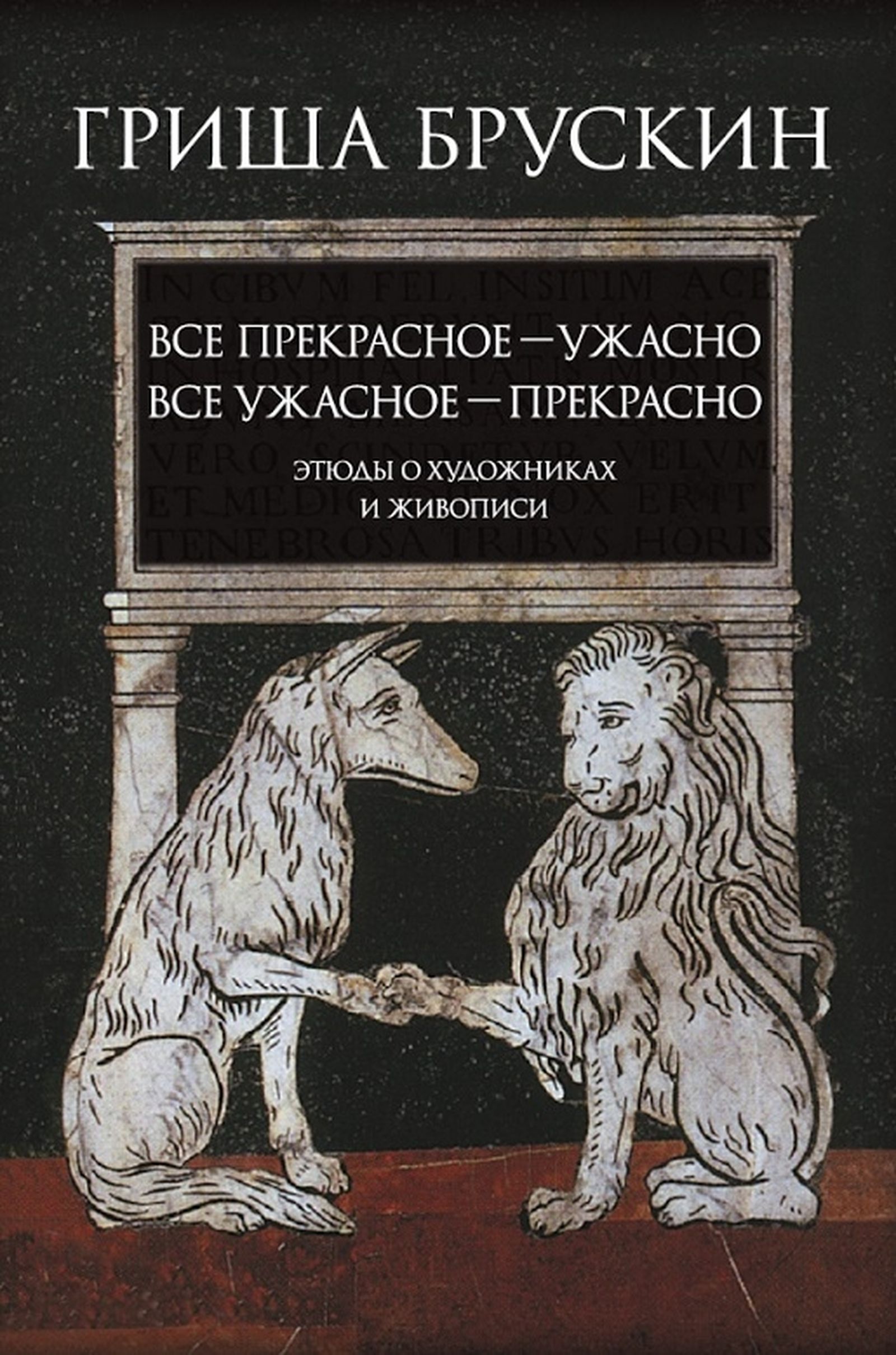

В издательстве «Новое Литературное Обозрение» вышла книга Гриши Брускина «Все прекрасное — ужасно, все ужасное — прекрасно. Этюды о художниках и живописи». Виктория Гендлина прочитала книгу и попыталась объяснить, почему это нужно сделать и всем остальным.

Гриша Брускин — советский неофициальный художник, в картинах которого религиозно-мистические идеи переплетаются с дискурсом власти. Но Брускин не только художник из определенной неофициальной среды — он также мыслитель и писатель, настроенный на изучение живописи и людей искусства, их творческих и личных потенций. Насколько он плодотворен в этом качестве, можно убедиться, посмотрев на список его мемуарно-эссеистических книг.

Фраза «о художниках и живописи» в названии новой книги Брускина говорит о персонифицированном взгляде автора на жизнь и искусство: сначала человек, затем его творчество и только потом разговор о живописи вообще. Частный, «человеческий» сюжет важнее и предваряет всё остальное. Неслучайно Брускин так много внимания уделяет живописи Возрождения: гуманизм этой эпохи, больше всего ценившей человека, созвучен Брускину.

Большая часть книги посвящена художникам так называемого второго русского авангарда, таким как Владимир Яковлев, Дмитрий Лион, Эрик Булатов, Эдуард Штейнберг, Владимир Вейсберг и многие другие. Второй русский авангард (термин М. Гробмана) — период с 1957 по 1987 год, который не только осваивал опыт классического русского авангарда (К. Малевич, Р. Фальк, В. Кандинский, П. Филонов, М. Ларионов, Н. Гончарова), но и создавал новую художественную реальность, обновлял образы, настроение, символику. Брускин, великолепно ориентируясь в «языке» обоих авангардов, выстраивает и линию преемственности, и линию размежевания: «Если для Эдуарда Штейнберга искусство — это разговор с Малевичем, то для Шварцмана — разговор с Богом…». Такая же стратегия у автора и в отношении живописи Возрождения: «Если Эрнст Неизвестный и Михаил Шварцман мыслили себя в компании Леонардо да Винчи и Данте Алигьери, то Янкилевский довольствуется Дмитрием Шостаковичем и Пабло Пикассо».

Повествование Брускина отмечено отказом от объективного восприятия произведения и — фрагментарно: парцелляция в предложениях передает эффект мгновенного и всегда собственного впечатления от картины или личности художника. То, что говорил Илья Кукулин о книге Брускина «Прошедшее время несовершенного вида», оказалось применительно и к этому тексту очень точным: «Это книга, исполненная умного юмора и трезвого отношения к жизни, ироничного и внимательного».

Советское неофициальное искусство, при том что давно не является полуподвальным и запрещенным, в России так и остается безвестным для большинства. Хорошим примером здесь служит история с поэзией: любой сейчас назовет в числе знакомых поэтов прогремевших в Союзе «шестидесятников», но далеко не каждый знает поэтов группы СМОГ, «Конкрет», Лианозовской или Ленинградской школы. Десятилетиями тоталитарная власть навязывала идеологически полезное искусство, в результате чего сознание людей, живущих в постсоветском пространстве, не готово воспринимать «дух культуры подпольной». При чтении книги становится очевидно, что сам Брускин обладает сознанием поражающе открытым и даже космополитичным, готовым воспринять и возрожденческих художников от Паоло Уччелло до Якопо Тинторетто, и позднюю традицию европейской живописи от Густава Климта до Луиз Буржуа, и мировые шедевры (Карл Брюллов), и, конечно, советских авангардистов. Восхищает же здесь не эта способность воспринять, а скорее умение поделиться понятым и почувствованным с другим.

О периоде парадоксального расцвета запрещаемого в Союзе искусства написано немало. В сравнении, скажем, с книгой Ильи Кабакова «60-70-е… Записки о неофициальной жизни в Москве», также выпущенной в НЛО, книга Брускина более легка и стремительна, менее масштабна и основательна… «The Irony Tower. Советские художники во времена гласности» Эндрю Соломона ценны взглядом на нонконформистскую среду с позиции вненаходимости; Брускин же ощущает себя частью среды, о которой пишет. Анатолий Брусиловский (книги об андеграунде: «Студия», «Искусство жить») тоже не вполне близок к тому мемуарному дискурсу, в котором существует Брускин: последний и лаконичнее, и концентрируется больше на деталях произведения и частной жизни человека.

В последней и самой большой главе — «Второе дружеское послание погибшему всерьез Д. А. Пригову» — Гриша Брускин пишет: «Точные даты и выверенные события — удел профессионалов-биографов. Не будем отбирать у них хлеб насущный. Анализ же творчества — занятие искусство- и литературоведов. Так что и в эту степь мы не пойдем. Да и не пристало художнику‑то о художнике. Художник, он такой: похвалит — по дружбе, отругает — из зависти».

В свете всего предыдущего текста это высказывание звучит иронично и немного лукаво: в рассказах Брускина о художниках и живописи были и даты, и события, и анализ творчества. Брускин, обладая большой эрудицией и знаниями, пишет свободно, притягивая разные культурные смыслы и образы, располагая их в общий сюжет. Художник учит «прочтению» картины: необходимо обращать внимание на второй, символический мир произведения, скрытый и не всегда доступный пониманию. В этом как раз и есть искусствоведческий подход, связанный с дешифровкой знаков, — но этот подход у Брускина «очищен» от академизма. Мягкий, ненавязчивый тон повествования, дружески-ностальгические интонации, байки художественной среды и передача — как бы мимоходом — огромного культурного опыта делают эту книгу незаменимой для всех, кто хочет стать ближе и к мировому искусству, и к тщательно скрывающемуся своему.