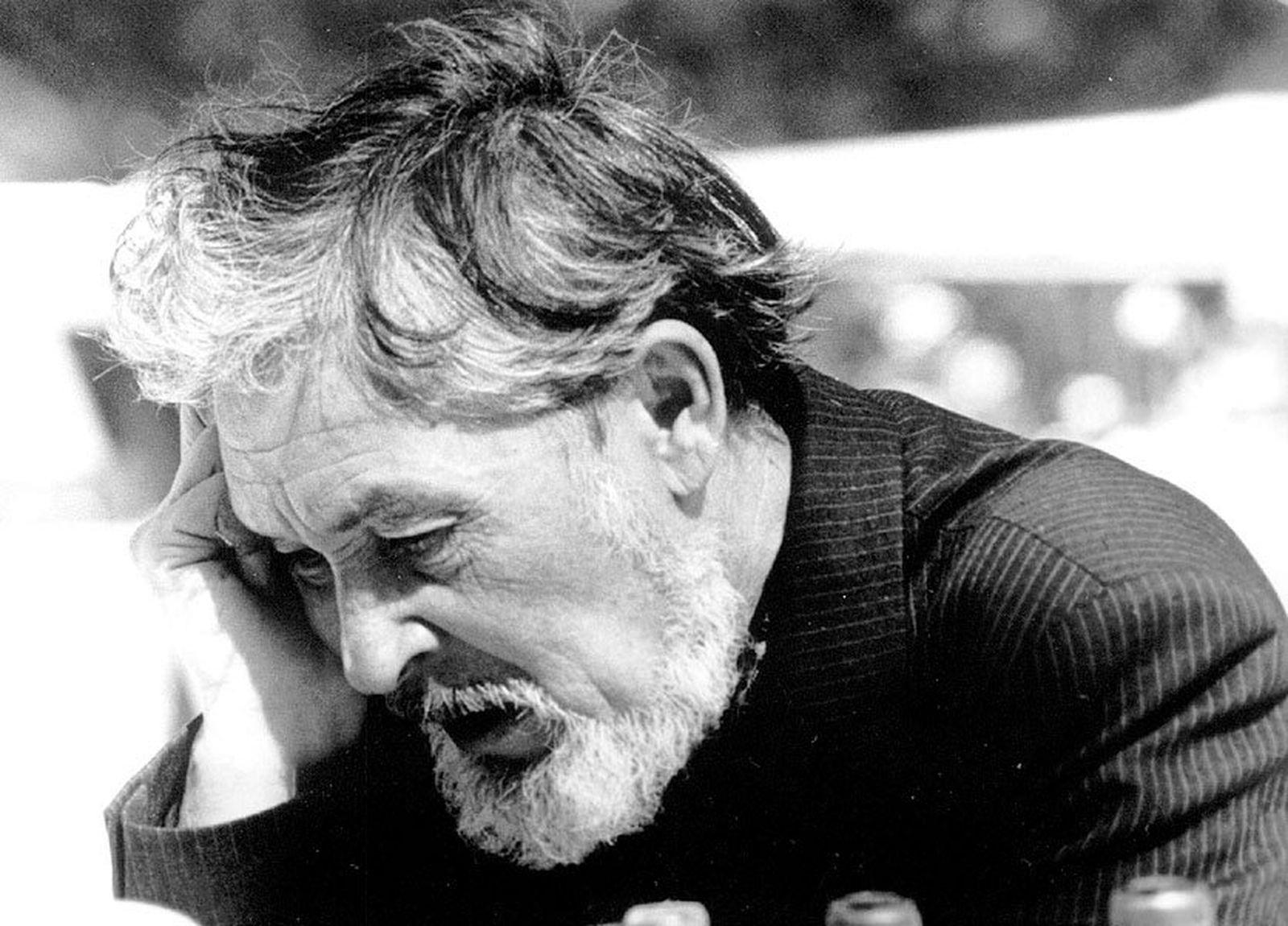

Сын сельского учителя и ученик Пастернака, переводчик французских сюрреалистов и Народный поэт Чувашской Республики, Геннадий Айги занимает уникальное место в мировой литературе. Поэтика Айги обогатила русское и мировое стихосложение соединением традиции русского авангарда и европейского модернизма с чувашским мелодизмом.

В 1958 Айги выгнали из Литературного института «за написание враждебной книги стихов, подрывающей основы метода социалистического реализма», и вплоть до 1991 года на родине не вышло ни одной книги его стихов. Он писал по-русски и по-чувашски. Переводил мировую поэзию на чувашский язык, и за вышедшую в 1968 году в Чебоксарах книгу «Поэты Франции» был удостоен премии Французской академии. Поэтесса и филолог Татьяна Грауз считает, что именно в уникальном сплаве, представленном в творчестве Айги, через новый синтаксис и новую метрику, проявилась вся сложность и трагичность мира рубежа веков.

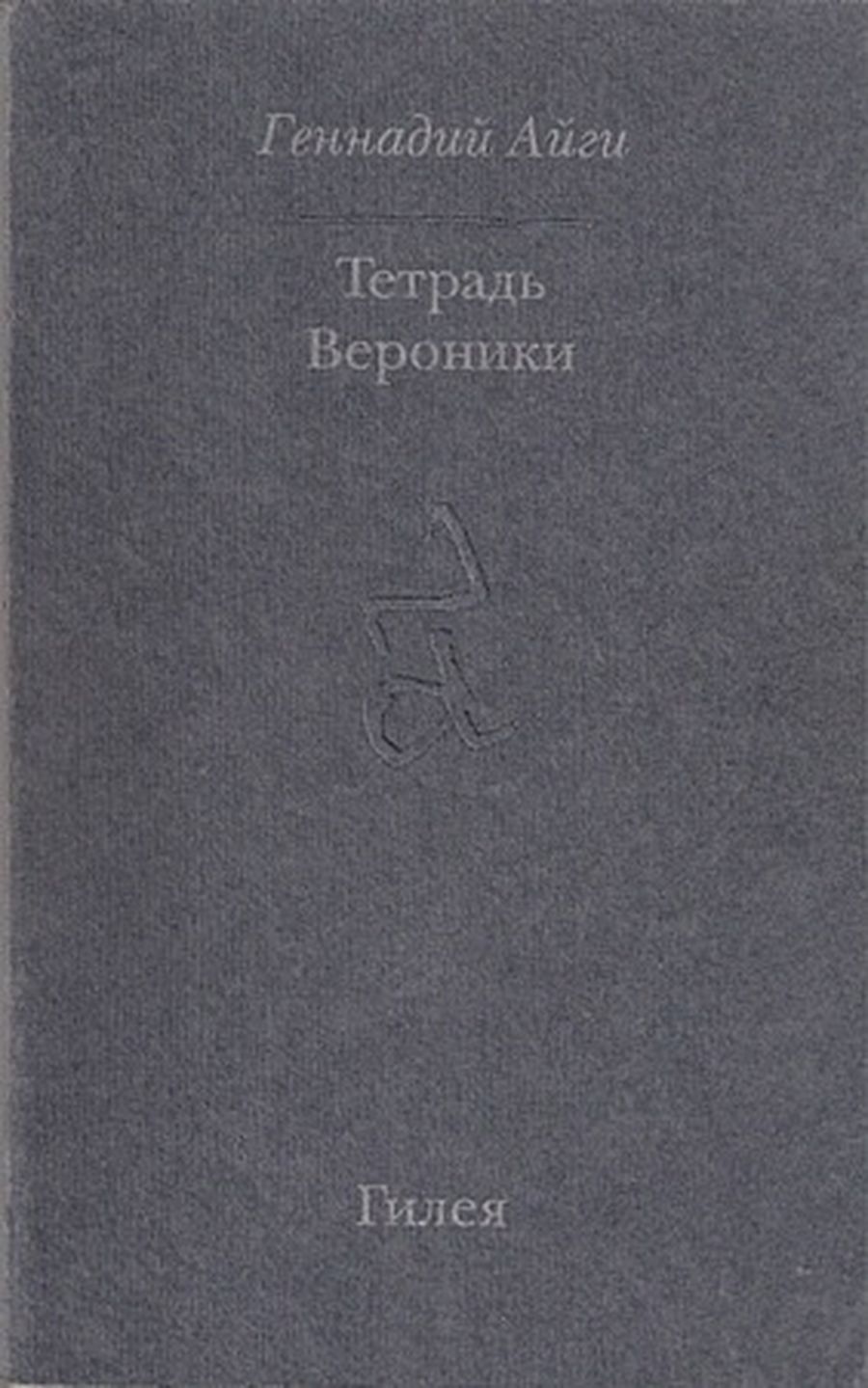

Если бы снова услышать те несколько слов (простых, безыскусных), чтобы сквозь них опять зазвучал знакомый приветливый голос из прошлых, уже окончательно сбывшихся дней, чтобы снова увидеть милых и дорогих мне людей в кратких и драгоценных мгновениях встреч. Если бы воскресить то далёкое время и опять, как тогда, удивиться, как чётко выводит рука на книге «Тетради Вероники» почерком чуть заострённым «Сердечно — Татьяне Грауз… в знак продолжения: Айги».

•

Впервые стихи Геннадия Айги попали ко мне через мою сокурсницу Эльби Дмитриеву (дочь прекрасного удивительного Иосифа Дмитриева, с которым я познакомилась много позже, в морозном феврале 2006 года в Шаймурзино уже на похоронах Геннадия Николаевича). Но тогда, на первом курсе ГИТИСа, я открывала сияющие «Вершины берез — с детства / и до сих пор» и совпадала с каждым словом — это было сродни чуду. А потом ко мне каким-то чудом с полки в магазине «Гилея» упал в руки серый томик «Небесных верблюжат» Елены Гуро — тихая книга открытого сердца. А когда я познакомилась с Айги, оказалось, что Гуро была одним из его любимых поэтов.

С первых дней нашего знакомства в Айги изумляла простота и кроткая теплота. После бесед с ним душа очищалась, будто возвращаясь из долгого путешествия, где сияли имена Хлебникова, Кьеркегора, Кафки, Гуро, а зимние пейзажи дальней чувашской деревни становились близкими и родными — как лица друзей.

•

Помню, как мы с моим приятелем поэтом Юрой Милорава встречались на Беговой, спешили на электричку, покупали в магазинчике в Рабочем посёлке какие-то вкусности и шли к Айги. Он стоял в проёме двери в валенках и тёплой безрукавке. Была зима. За окном сновали синицы. Геннадий Николаевич говорил о них с таким теплом и одухотворённостью, что даже через много лет я помню его голос. Помню, как Айги позвал нас однажды с Юрой в крошечное кафе на Никольской — рассказывал о детстве, о том, что когда заболела его мать, сестра матери несколько раз ходила в глухой лес за деревней; там, в особом заповедном месте росло дерево, считавшееся священным. Сестра матери проводила долгие часы возле этого дерева, совершая древние языческие ритуалы, чтобы отвести смерть от заболевшей.

Однажды, после просмотра в кинотеатре Пушкинский фильма Марины Разбежкиной «Время жатвы» (идея которого, как говорила Марина, родилась у неё после бесед с Геннадием Николаевичем), — мы (Айги, Юра и я), размышляя о фильме, пошли вниз по Тверской. Остановились возле памятника Долгорукому. И просидели на одной из лавочек в маленьком сквере до глубоких сумерек — Айги рассказывал о Пастернаке, а ещё о том, как он уехал к уже умирающей матери в Чувашию, жил в деревне под официальным наблюдением «как враждебный элемент», и однажды ему передали телеграмму: «Классик скончался». Мать Геннадия Николаевича, зная, как сын относился к Пастернаку, советовала поехать на похороны, и пообещала, что не умрет до его возвращения. Айги кинулся бежать по полю в дальний районный центр, чтобы оттуда добраться до железнодорожной станции. Светила луна. Он решил ещё раз прочесть телеграмму — там стояло: «Похороны во вторник». Пастернака похоронили три дня назад… Мать Айги умерла через две недели после смерти поэта.

•

А после вечера, посвящённого Тумасу Транстрёмеру, Геннадий Николаевич повёл нас с Юрой из клуба ОГИ к дому, где бывал Пастернак. Этот дом до сих пор стоит на углу Потаповского переулка и Покровки, там жила когда-то Ольга Ивинская. Геннадий Николаевич вспоминал, как Пастернак впервые привёл его туда. Почему-то запомнилась история о том, что Пастернак любил кошек и когда находил бродячих котят, приносил их Ивинской, а та кошек не любила, уточнял Геннадий Николаевич, и всегда передаривала их кому-то. Но Борис Леонидович, не подозревая об этой её нелюбви к кошкам, опять приносил Ольге Всеволодовне новую несчастную животинку.

•

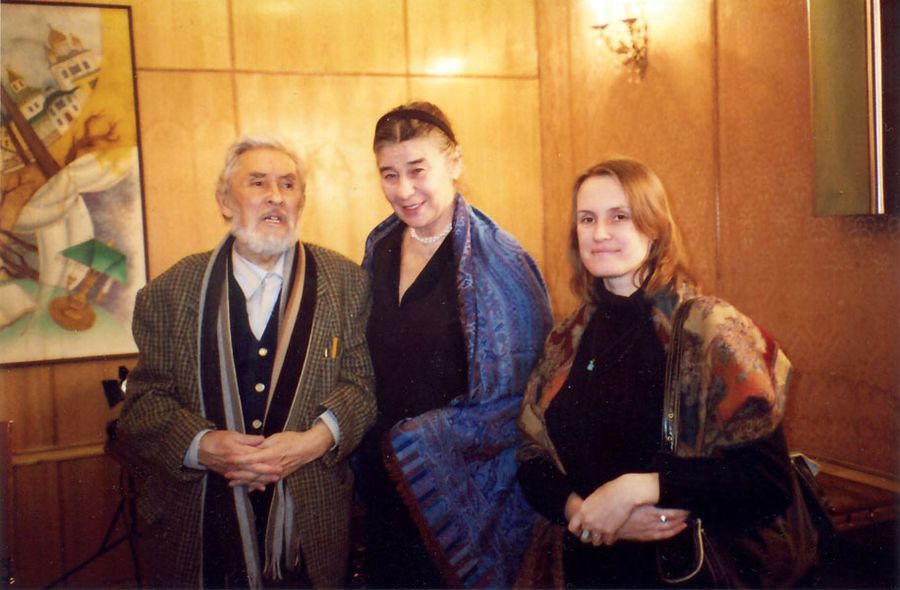

Осенью 2005 года Геннадий Николаевич спросил, можно ли провести у меня дома встречу скандинавских поэтов — они будут проездом в Москве. Айги хотел, чтобы поэты могли пообщаться в неформальной обстановке. Геннадий Николаевич не знал, что моя квартира очень мала. Но поэты — два норвежца, два шведа, два молодых автора из Чебоксар, поэт из Казани, удмуртская поэтесса и шведская писательница Мария Ценнстрём, с которой мы потом подружились (через несколько лет на одной из книжных ярмарок в ЦДХ я делала презентацию её книги) и, конечно, Айги — легко разместились в моих полутора комнатах.

Сидели тесно, выпивали, читали стихи, было очень хорошо, казалось, что всё только-только начинается. Айги рассказывал о задуманном им фестивале «Скандинавия—Поволжье», который хотел провести в Чебоксарах на будущий год в примерно этом же составе.

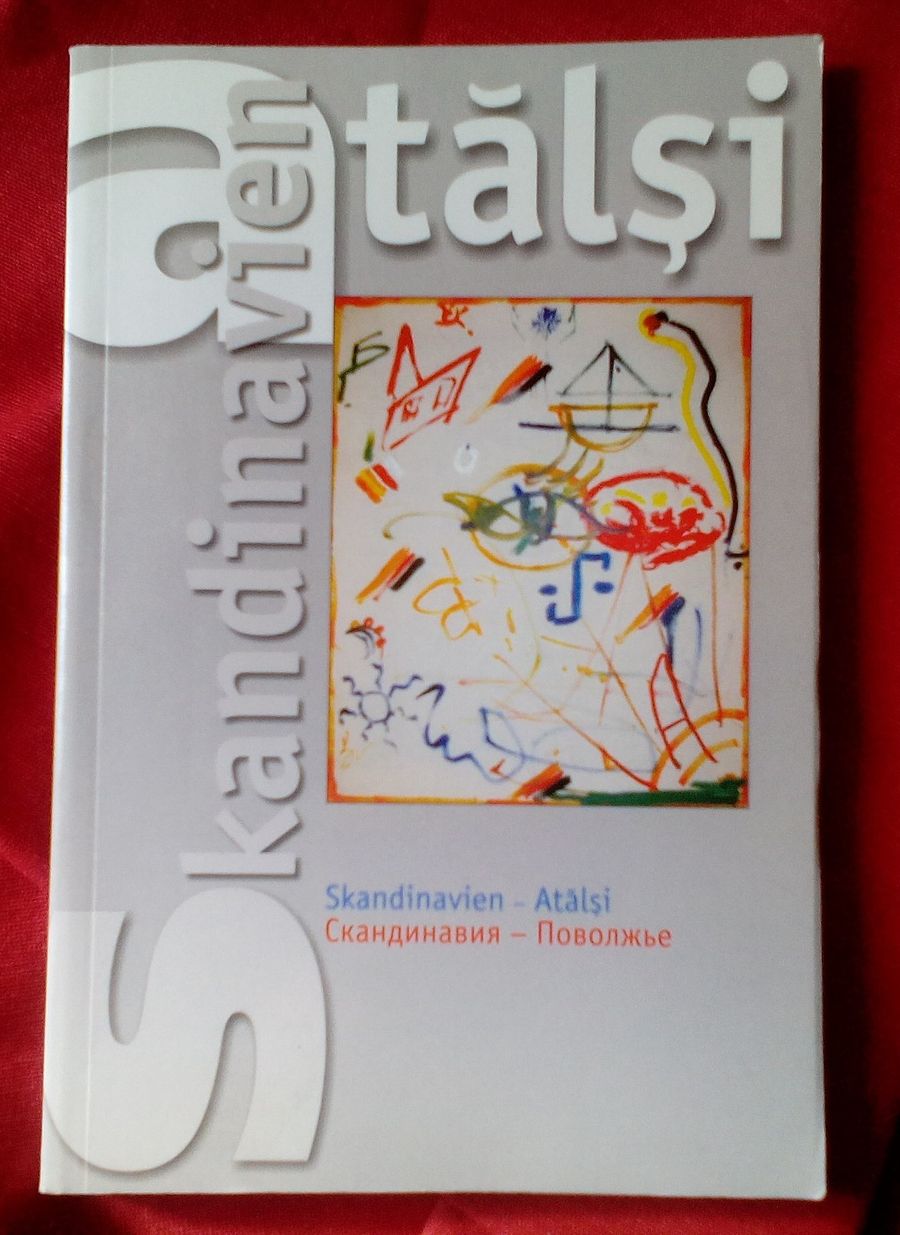

Эта встреча была как бы прологом фестиваля. Когда Геннадия Николаевича не стало, ребята всё же провели осенью в Чебоксарах, как задумал Айги, этот фестиваль, пригласили и меня. Прекрасные Иосиф Дмитриев и Дмитрий Воробьевперевели стихи и эссе русскоязычных поэтов на шведский и чувашский, а шведских и норвежских поэтов на русский. По материалам фестиваля при поддержке Шведского института была издана замечательная антология, открывавшаяся небольшим эссе Айги, где есть такие слова: «Место стихотворения в „ландшафте“ — это место, где происходит встреча моего слова с бессловесным говорением ландшафта…».

•

Когда Геннадий Николаевич заболел, Наташа Азарова устроила его в очень хорошую клинику. Помню, заиндевелый больничный сад за окном, помню, как сидела в палате, сменив на несколько часов супругу Айги, и охраняла его беспокойный сон-забытье. Чтоб не предаваться печали, рисовала картинки, и Галина Борисовна, вернувшись, заметила, что теперь эти рисунки будут навсегда связаны с Геннадием Николаевичем.

•

Потом наступили траурные дни. Долгий тяжёлый путь из Москвы в Чувашию. Ночь. Метель. Заносы. Ехали на двух машинах. На одной — Галина Борисовна, Наташа Азарова и я (за рулём был сын Галины Борисовны), а в другой — сопровождая гроб и изредка перезваниваясь с нами — Ева Николаевна Лисина и Алексей Лазарев. Помню отпевание в храме (на русском и на чувашском), гражданскую панихиду в огромном зале Национальной библиотеки Чувашии, многочасовой путь на родину Айги, в деревню Шаймурзино.

Страшный мороз, огромное количество народа. Деревенские — нарядные, крепкие. Городские прибыли на нескольких автобусах. Приехали дети Геннадия Николаевича (трое сыновей и две дочери), из московских литераторов помню озябшую Татьяну Данильянц.

Правительственные речи. Комья мёрзлой земли, гулко упавшие на крышку гроба. Белое, занесённое снегом поле за кладбищенской оградой. И повсюду необыкновенный свет — чистый, глубокий, пронзительный — обнимающий нас. Свет Айги. Будто сквозь слезы.

•••

В 1957 году двадцатитрёхлетний Айги написал:

/…/

ежедневно обязан художник

знать о силе и времени смерти

и знать потому: что для правды

не хватит и всей его жизни

что можно быть светлым всегда — о хотя бы от боли! —

когда эта боль — словно заданная

неотличима от веры

что — как говорящие — теплятся вещи души

в страхе — как в зимней ночи

всю полноту образуя

необходимого ныне терпения

/…/