В Доме русского зарубежья 7 апреля открылась выставка «Школа двух сестер. Живопись А. Краморовой и А. Ворониной». Вывезенные из России в 1921 году две девочки-девушки-женщины-старушки всю жизнь писали картины и учили этому других. Деревенский праздник, дорога в поле, звонница при церкви, мелкая речка средней полосы — всё то, что любой из нас встретит за пределами МКАДа, они видели только в детстве, искали и находили — заново — в Америке. Одна из них так и не вернулась на родину, другая навестила Россию в год своего 80—летия.

В каждой выставке есть какая-то упокоенная законченность, даже если создатель произведения еще жив и пишет новые полотна: эти-то уже завершены и представлены определенным итогом, подводящим черту насыщенной жизни творца и его создания. И сколь угодно долгое последующее бытование такого «итога», пусть наполненное актуальными смыслами и обрастающее новыми значениями, — в сущности, посмертная слава уже состоявшегося произведения. На этой выставке ощущения завершенности не было. Возможно, это атмосфера самого Дома русского зарубежья, не только хранящая память об ушедшей, исторгнутой России, но и живо утверждающая, что эта Россия всё еще жива. Может быть, даже живее здешней. Но скорее всего, это заслуга людей, пришедших на вернисаж: эмигрантов, детей и внуков эмигрантов. Их спокойная, неэкзальтированная радость, их подробная доброжелательность, их внимание, чуткость и открытость друг к другу и к забежавшим сюда «чужакам». Такую манеру общения стараются воспроизвести в «исторических» фильмах — как правило, неудачно. И это очевидно всякому внимательному читателю мемуаров: ни богатый реквизит, ни приглашенные консультанты не могут воспроизвести уклад жизни, способ строить с этой жизнью отношения и, в итоге, строить саму жизнь. Дедушки и бабушки этих людей жили в России, её строили, были ею вышвырнуты. Других она давила в себе. Первые, «счастливчики», уцелели. Уехав, они увезли Россию с собой. Потому и находили Александра Краморова и Антонина Воронина русские лица и русские пейзажи вдалеке от российской средней полосы.

Екатерина Харитонова

Эмигранты надеялись, что если не они, то их дети или внуки вернутся в Россию. «На следующий год — в Санкт-Петербурге!» Так, наверное, звучал тост под Новый год, когда поднимали бокалы с шампанским вышвырнутые из России эмигранты первой волны. А, может, не было никакого шампанского, не было тоста, а был снег и холод чужой страны, чужие свечи на ёлке за чужим окном и хрупкая надежда, тайная мечта, что вот еще один год вдали от дома, а там… кто знает? Может, вернемся…

Первая волна — она была чиста и наивна, в отличие от нашей, третьей. Они свято верили, что «эти босяки», как называла революционеров моя бабушка, в матросских бушлатах, что пьяными шли по Невскому и били прикладами стекла, протрезвеют, уймутся, сами уйдут или дождутся того, кто прикрикнет на них и загонит назад в казармы. Но время шло, а «окаянные дни» не кончались. Они стали годами, десятилетиями. Надежды таяли, Россия отдалялась, но даже уйдя от неё за тридевять земель и тридевять морей, они — те самые, первые — так и остались чисты в своей вере, что однажды… Наступит тот год, в который если не они, то их дети, внуки снова ступят на брусчатку Дворцовой… Может, их верой и жива была брусчатка, Дворцовая, сам Санкт-Петербург?

Я знала эту художницу девочкой, покинувшей Россию. Она — единственная! — преподнесла мне великий урок любви к России. У нее страна-земля-родина-наш дом — никак не соотносились с теми, кто был у власти. Она говорила о России без пафоса и ностальгии, как говорит о земле крестьянин, — сдержанно, с состраданием. Мир учится сегодня так говорить о людях, взятых в плен, в заложники, о томящихся в тюрьмах, под пытками. У Антонины Ворониной в заложники взяли страну. Всё взяли в плен: дом, дачу, дерево под окном, церковку, но не веру. И верой своей она была сильна — эта русская женщина-художник, которую при жизни специалисты называли «Последний русский импрессионист».

Воронина и Краморова пронесли верность русской культуре сквозь Революцию, две Мировые войны и эмиграцию.

Антонина Герасимовна Воронина покинула нашу планету два десятка лет назад в Америке, в городе Нью-Йорке. А дочери и внуку в наследство достались полотна, на которых была Россия.

Их было двое: две сестры-художницы, Антонина Воронина и Александра Краморова, в девичестве — Сечинские. Они пронесли свою верность русской культуре и веру в Россию сквозь Революцию, две Мировые войны, нацистское и советское нашествие и долгое тяжкое путешествие через Атлантический океан в Соединенные Штаты. Вынужденные оставить свою идиллическую жизнь в имперском Санкт-Петербурге в годы большевистской революции 1917-го, Сечинские верили, что однажды этот кошмар закончится. Отец художниц — офицер Герасим Сечинский, прямой потомок Палеологов, был гвардейцем гусарского полка и коллекционером предметов искусства. Он женился на Антонине Карзинкиной, которая происходила из состоятельной московской купеческой семьи, но получила дворянство по царскому указу от 1914 года, чтобы быть равной жениху по статусу. Она привнесла в семью не только богатство Карзинкиных, но и любовь к искусству. Признанная пианистка, изучавшая латынь и греческий и говорившая на нескольких языках, к которой сватался великий покровитель искусств Савва Морозов, Антонина Сечинская познакомила своих четверых детей с музыкой, живописью, театром и литературой.

Юлия, ее старшая дочь, рожденная в 1898-м, стала актрисой, что было неслыханно на исходе века для девочки из приличной семьи. Две другие девочки — Александра, которая родилась в Варшаве в 1904-м, и Антонина, родившаяся в Санкт-Петербурге в 1908-м, стали художницами. Алексей, единственный сын, который родился в Ницце в 1905 году, был влюблен в литературу и театр, но был обучен распоряжаться семейными вкладами и недвижимостью. Они жили в атмосфере прекрасного искусства, красоты, изысканных бесед и гламура. И эта жизнь была грубо оборвана в 1917-м большевистской революцией.

Двухэтажная квартира Сечинских, на втором этаже которой жила прислуга (11 человек), была экспроприирована большевиками вместе со всеми предметами старины и произведениями искусства, не говоря о драгоценностях и мебели. Семье оставили одну комнатку на всех. Вопреки всему, в семье надеялись и верили, что это безумие кончится, и ждали в холоде и голоде первых лет революции до 1921-го года, когда, наконец, оставили надежды, собрались и покинули Санкт-Петербург. Отъехали недалеко — в Польшу, где оставалось у Сечинских поместье.

— Антонина, моя мама, — рассказывает Антонина Буис, Воронина-младшая, — и Александра, моя тётя, пошли учиться в Варшавскую Академию искусств, и вскоре открыли свою собственую студию. Их папа — мой дед Сечинский — умер там, в Польше, оставив бабушку с детьми одну, и вскоре на нее обрушилась новая беда — Вторая мировая война. Снова семье пришлось уходить от «красных»: Красная Армия, освобождавшая Европу от нацистов, была «освободительницей» всем, но только не «белогвардейцам», как мы знаем. У моей семьи были основания опасаться того, что их могут вернуть в Советский союз…

Сечинские упорно сохраняли свой Нансенский паспорт (по имени Фритьофа Нансена — «белый» паспорт для «лиц без гражданства». — А.С.), отказываясь принять гражданство сначала Польши, а потом и Германии, где им довелось сидеть в лагере «ДиПи» — для перемещенных лиц.

Антонина Карзинкина-Сечинская — мама художниц — умерла в Германии. А девочки рисовали, учили рисовать других, встретили близких им по судьбе и по духу других русских эмигрантов, обе вышли замуж и, наконец, в 1950-м прибыли в Америку. На одном из знаменитых кораблей с прекрасным именем «Свобода», которые перевозили беженцев из Европы в Штаты, сестры приплыли на Эллис-Айленд, откуда и сегодня открывается прекрасный вид на остров Манхэттен.

— Мои мама, тетя и папа — Дмитрий Воронин, сразу на борту «Свободы», принялись издавать корабельный журнал, рисуя иллюстрации к историям о пассажирах и корабельной команде — своих попутчиках по столь долгому путешествию.

В Нью-Йорке в который раз семье предстояло начинать жизнь с нуля. Они получили гражданство и активно окунулись в культурную жизнь русской общины. Русская эмиграция «первой волны», как принято их называть сегодня, состояла в ту пору в основном из офицеров и солдат Белой гвардии, аристократов и других русских, покинувших Россию в годы между революцией и победой во Второй мировой. Культурным центром, куда стекались все, стала Русская зарубежная церковь на Манхэттене.

— Я ходила в русскую воскресную школу при церкви, — рассказывает дочь. — Мама и тетя расписывали там декорации для пьес, которые ставил мой отец. Мы говорили дома только по-русски, и мои родители привили мне такую глубокую любовь к русской литературе, что именно она заложила основы моей будущей профессии переводчика художественной литературы.

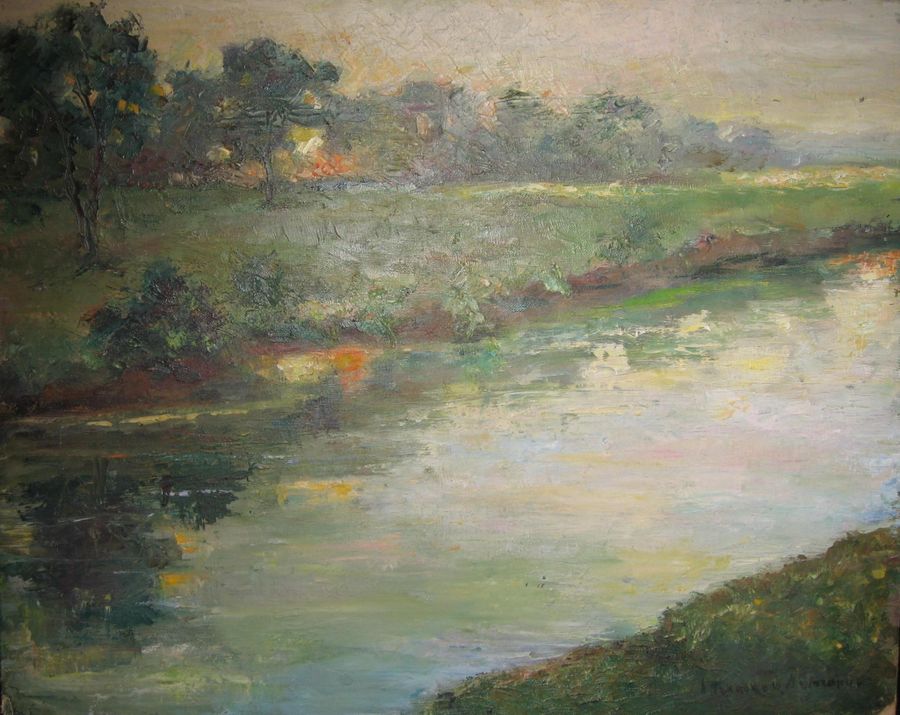

Александра и Антонина стали преподавать в художественной школе в Квинсе и очень скоро превратили свой класс в «Студию двух сестер». Они начали выставляться вместе с членами Русско-Американской ассоциации художников, с членами Национальной Академии, в артистическом кругу выходцев из Франции. А вскоре их работы пересекли океан в обратном направлении: «Дункан Гэлери» в Париже открыла им двери. Но где бы ни висели полотна сестер Сечинских, их отличало то, что Россия навсегда впечатала в их зрительную память и зрячее сердце.

Получившие классическое образование в Академии художеств, они в совершенстве владеют мастерством портрета, и пишут портреты в большом количестве на заказ. Но главной особенностью их письма становится способность писать в четыре руки. Подобное мастерство, прежде известное только в музыке, когда пианисты играют в четыре руки, сестры переносят в живопись: вдвоем они работают над одним полотном. Как писали Art News в 1962-м, «две сестры настолько гармонично слиты в единое духовное целое в создании сцен России, что практически невозможно определить авторство».

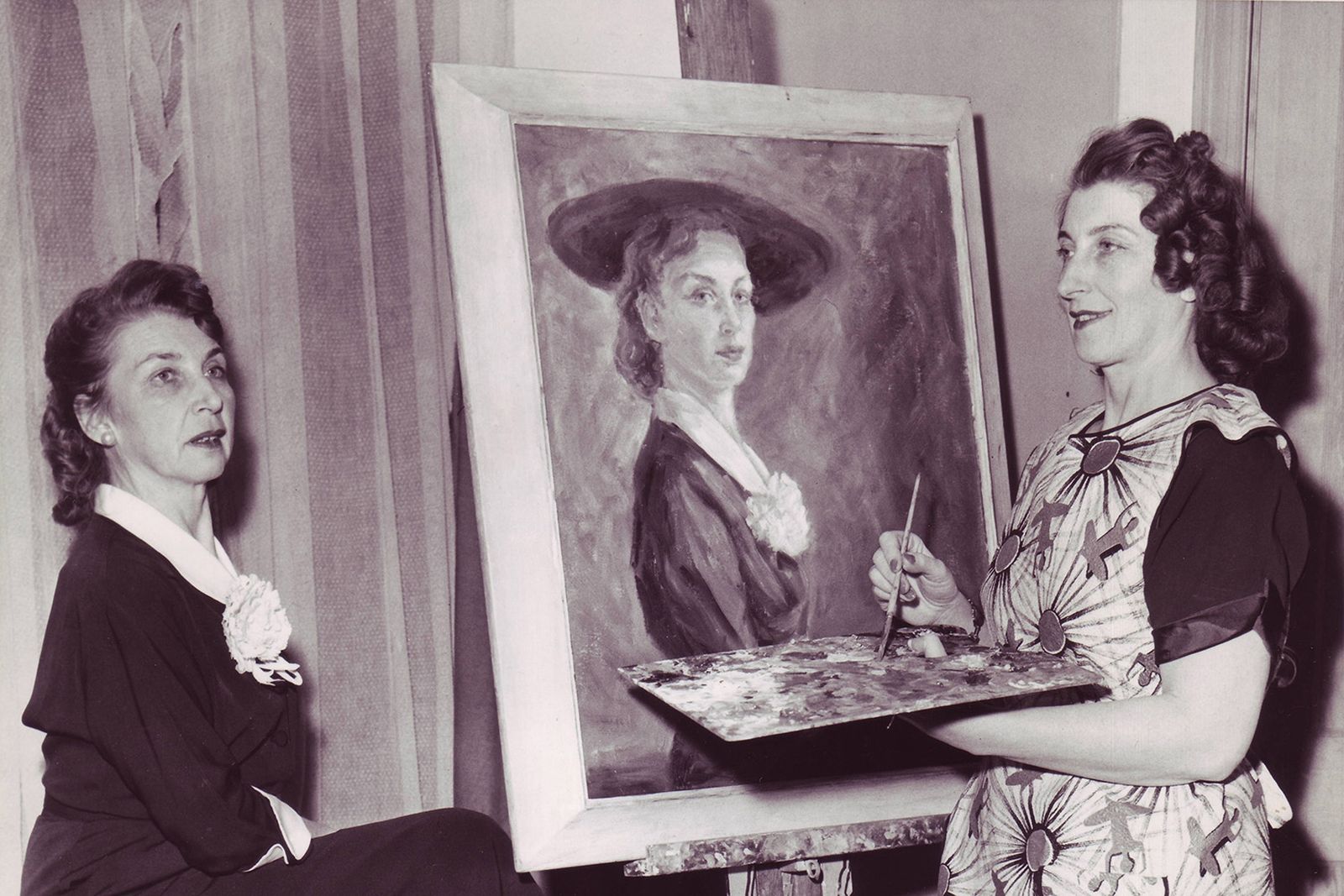

На выставке был представлен уникальный портрет сестер, сделанный обеими — Антониной и Александрой.

— Моя мама пишет там мою тётю в момент, когда тётя пишет портрет моей мамы, — поясняет дочь Антонина. — Мы были очень бедными, когда прибыли в Америку, и их «мастерская» — «студия» была в нашей комнате… гостиной? Living… Я ребенком проводила с ними много времени, играя в этой самой комнате, или читая — непременно вслух! — покуда они вместе работали. Они никогда не спорили, не препирались, а если расходились во мнениях, просто рисовали эскизы — каждая свой, и мирно обсуждали свое разное видение предмета за чашкой чая, — единственного горючего, поддерживавшего их энергию. Конечно, каждая из них писала и по отдельности тоже. Они создавали импрессионистские, пронизанные солнцем пейзажи, трогательные портреты детей, медитативные жанровые сцены, и сочные натюрморты. Но иногда даже мне приходится присматриваться попристальнее к автографу на полотне — кто там подписал работу — мама или тётя? И — самое главное — они писали иконы. Вдвоем они создали в четыре руки полный иконостас для церкви в Германии и для церкви в Квинсе, неподалеку от нашего дома. А это всё-таки огромная работа: стена икон перед алтарем!..

Более четверти века две сестры работали вместе в Нью-Йорке. А когда не стало в 1978-м Александры, Антонина продолжала писать свои полотна одна.

— В 1988 году на волне перестройки мама решила, что это, наконец, безопасно — посетить Россию, в ту пору Советский Союз. Ровно на её день рождения — маме исполнялось восемьдесят — мы прибыли в Москву, где я в ту пору работала у финансиста и филантропа Джорджа Сороса. Еще через день мы отправились в Ленинград, как назывался тогда переименованный большевиками Санкт-Петербург. Это было первое мамино путешествие назад… Первое за 65 лет. Мы прошли по городу, мы зашли в квартиру, где жила ее семья… Моя семья. Мы посетили Петергоф — Петровскую копию Версаля, где мой дед офицер Сечинский в свое время был директором Музея. Мы проехали в поместье Карзинкиных под Москвой, где теперь дача Солженицына…

Трудно представить, что испытывала Антонина Герасимовна, снова стоя над Москвой-рекой, на поросшей вековыми деревьями Юрьевой горе, что напротив Серебряного Бора, подле разрушенной легкой церковки Живоначальной Троицы. Может, вспоминала, как бабушка, владелица этих земель до революции, рассказывала ей, что по преданию, камни в основание церкви заложил сам царь Петр Алексеевич?..

Пресса сопровождала её в этой поездке. И остались на страницах газет несколько скупых строгих слов — гостьи? Хозяйки?..

«Нам пришлось оставить родину… Тогда было жуткое время. В канон возвели самые низменные качества людей. Им ничего не стоило лишить человека жизни… И чувства, которые я сейчас испытываю, невозможно передать»…

— Маму принимали восторженно, — вспоминает Антонина-младшая. — Угощали, привечали, интервьюировали. В этот период либерализации и демократизации России, когда коммунизм был низложен, люди были восхищены самой возможностью увидеть чудом уцелевший «пережиток прошлого», настоящего представителя «старого режима». И я никогда не забуду, как мама сказала одному из тележурналистов, который спросил её, что поразило ее в современной России более всего: «Мне очень забавно, что вам сегодня интересно в нас то же, за что вы тогда убивали нас…». Мама моя прожила достаточно долгую жизнь, которой хватило на то, чтоб увидеть, что ее родной город снова обрел свое собственное имя — Санкт-Петербург — после развала СССР. Страна снова стала называться РОССИЯ. И мама успела посетить ее несколько раз в свои восемьдесят. Она приехала (1992) на открытие выставки их с сестрой работ, которую организовал Художественный музей Ярославля, города на Волге, где некогда до революции стояла Ярославская Мануфактура Карзинкиных. Вскоре после этой выставки состоялась вторая — уже в Москве. Традиции и культура, хранительницей и наследницей которых выступала мама более восьми десятилетий, вернулись домой. Мечта ее семьи сбылась. Как писал Михаил Булгаков в «Мастере и Маргарите» — «Рукописи не горят», так я могу добавить, что живописные полотна — тоже.

Картины А. Краморовой и А. Ворониной хранятся в музеях Long Island Museum of Women’s Art и Great Falls Museum of Fine Arts (США), в Ярославском художественном музее, в Доме русского зарубежья и в частных коллекциях в США, Англии, Франции и России.

Нынешняя выставка проходит в рамках цикла «Новые поступления музейного собрания ДРЗ». Помимо полотен, предоставленных частными коллекционерами, здесь выставлены и картины, подаренные Дому русского зарубежья дочерью А. Ворониной, Антониной Буис и ее мужем, Жан-Клодом Буисом. Антонина Буис (для московских друзей — просто Нина) родилась в Западной Германии. Выпускница Барнард-школы и Колумбийского университета, она, по мнению Еженедельника издателей Америки Publishers Weekly (PW), «лучший литературный переводчик с русского». Круг ее интересов невероятно широк. Это и балет (она перевела книгу Плисецкой «Я — Майя»), и живопись (первые каталоги русского авангарда — Малевича, Кандинского и других — сделаны при ее участии), и литература (Михаил Булгаков, Булат Окуджава, братья Стругацкие, Евгений Евтушенко и многие другие зазвучали по-английски благодаря ей). Нина переводила А. Сахарова и Е. Боннер и является сопредседателем Фонда Сахарова. Но большое число москвичей помнит ее по главной работе времен перестройки: Нина — первый директор-распорядитель Фонда Сороса в России и долгие годы жила в Москве.

Вечная проблема — две России или одна, уехавшие и оставшиеся — думаю, решается нами каждую минуту, когда мы выбираем, пойти на выставку или остаться дома. Культура едина и мы всегда в одном поле — вне зависимости от того, внутри нас оно или снаружи.

«Дискурс» выражает признательность Антонине Буис за любезно предоставленный иллюстративный материал и важные уточнения.