Феминизм продолжает отвергаться в России, а феминистская политика остается маргинальной идеей. Пример Швеции показывает, как реартикуляция феминистской политики может сделать ее частью мейнстрима.

В уходящем году у российской публики было, кажется, как никогда много возможностей примерить слово «сексизм» к реалиям вокруг: «телочки» интернет-издания «Медуза», «сморщенные женщины» Павла Астахова, не говоря уже о чеченской «свадьбе века» и огласке, которой журналистка Анна Жавнерович решилась предать историю своего избиения бойфрендом. Да, общество по-прежнему с большей готовностью считает сексизмом оскорбительные замечания в адрес женщин, а на всевозможные формы насилия предпочитает смотреть как на разрозненные примеры бытовых неурядиц или — как в случае с чеченской историей — «их нравов». И все-таки слово «сексизм» — пусть пока лишь внутри московско-петербургского либерального пузыря — постепенно становится частью публичной дискуссии.

Сексистские скандалы и феминизм, однако, оказались лакмусовой бумажкой для тех в России, кто считает себя либералами, — выяснилось, что значительная часть комментаторов не только не готова признать структурную гендерную дискриминацию одной из фундаментальных проблем, но зачастую просто отрицает ее существование.

На выборах в политсовет «Партии Прогресса» Алексея Навального соотношение мужчин к женщинам составляло 9 к 1; к моему спору в твиттере с представителем партии подключилась соратница Навального Любовь Соболь, которая заявила, что вводить квоты было бы самым настоящим сексизмом. Я вводить квоты не предлагал, однако Соболь вновь показала, что понимания неприемлемости положения, при котором 9 из 10 кандидатов в руководство партии — мужчины, у российских либералов, по-видимому, нет.

В этом вопросе они наконец нашли общий язык с российскими властями. Встреча президента Путина с женщинами по случаю 8 Марта, к примеру, анонсировалась прежде всего как встреча с матерями. Судя по полному отсутствию даже малейших намеков на репрезентацию женщин в политике и бизнесе, Путин не считает это проблемой вовсе, а женскими заслугами полагает прежде всего «сдвиги в демографии». Спикер Совфеда Матвиенко видит «главной, самой природой и историей возложенной» на женщин роль в том, чтобы «быть женой, матерью, хранительницей домашнего очага»; губернатор Петербурга Полтавченко считает главным женским талантом рождение и воспитание детей; другие коллеги Полтавченко не устают именовать себя «сильным полом».

Президент и губернаторы, впрочем, исполняют историей возложенную на них роль представителей государства, которое уже как минимум три года преподносит себя мессией традиционных ценностей. Для освежающего сравнения можно обратиться к стране в 50 минутах лёта от вверенной Георгию Полтавченко территории. Речь о Швеции, где год назад было сформировано правительство, провозгласившее себя феминистским (премьер-министр Стефан Лёвен, назвавший себя феминистом в эфире национального телевидения, по просьбе журналистов был вынужден перечислить классиков феминистской литературы) и взявшееся за проведение «феминистской» внешней политики. Значение термина могло оставаться загадкой, пока министр иностранных дел Маргот Вальстрём не совершила то, чего от нее не ждали, — отказалась от прибыльных поставок оружия в Саудовскую Аравию из-за нарушения прав человека и подвергла резкой критике политику Эр-Рияда в отношении женщин. Печальный итог демарша в том, что Швеции объявила бойкот значительная часть арабского мира, а западные правительства, озабоченные, вероятно, поддержанием теплых отношений с союзником США, оставили Вальстрём в одиночестве.

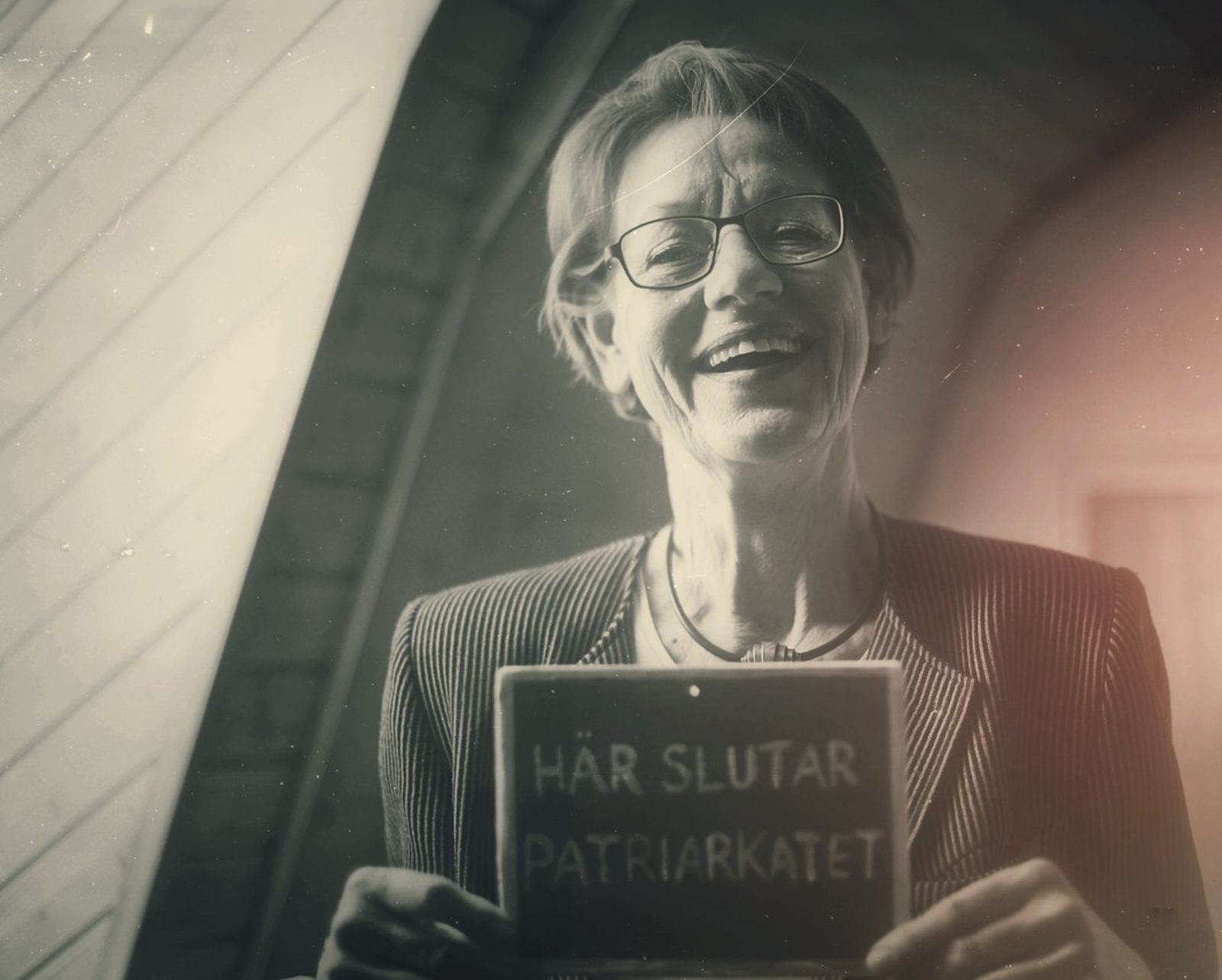

Перехватывание шведским правительством феминистской повестки было неудивительно после предвыборной кампании, в которой феминизм стал одной из ключевых тем. Основной движущей силой тренда стала партия «Феминистская инициатива» (Feministiskt initiativ, или F! , как она предпочитает себя обозначать). F! стала в 2014 году самой быстрорастущей партией страны, получила свой первый мандат в Европарламенте, а на сентябрьских выборах в шведский риксдаг не добрала лишь долей процентов, чтобы преодолеть минимальный порог. Это, впрочем, не мешает ей оставаться невероятно популярной среди молодежи и самой активной партией в социальных сетях.

Успех F! — это не просто успех партии, которая взывала к равенству между женщинами и мужчинами. Их программа (англ.), вдохновленная постструктурализмом и феминизмом третьей волны, — сложное соединение борьбы разных социальных групп под флагом феминистской политики. F! — продукт модного, но еще не вошедшего в мейнстрим интерсекционального феминизма, основанного на теории пересечений. Согласно этой теории бессмысленно говорить о цельной категории «женщин»; эта категория условна и имеет множество подразделений внутри себя — большинство женщин страдает не только от сексизма, но и от других форм дискриминации. Чернокожая женщина в западном обществе, например, неизбежно столкнется с проявлениями расизма, лесбиянка — гомофобии, пожилые женщины — эйджизма. Современная теория пересечений, а вслед за ней и F! , выделяет по меньшей мере шесть осей структурного неравенства помимо гендера (который понимается шире, чем простое разделение на мужчин и женщин): социальный класс, раса/этническое происхождение, сексуальная идентичность, возраст, физические возможности (или их ограниченность) и религиозная принадлежность. Интерсекциональный феминизм напоминает о том, почему нелепо сопоставлять положение богатой белой феминистки — топ-менеджера компании из Силиконовой долины — с возможностями иммигрантки-мусульманки из грязного парижского пригорода; они, в свою очередь, имеют мало общего с юными девушками в Ираке или Сирии, лишенными права на образование. Несмотря на относительную новизну, интерсекциональность хорошо прижилась в социологии, на ней строят целые курсы западные университеты (один из которых прошел автор этого текста), и, как видим, она уже входит в политическую повестку.

Однако как выстроить феминистскую политику на интерсекциональности, если мы принимаем за данность, что каждый видит мир с того угла, который ему или ей позволяет собственное социальное положение и неповторимый опыт? Теория пересечений, разумеется, не ставит под вопрос присущее большинству обществ стремление вытеснить женщин (и шире — людей гендерных идентичностей, неприемлемых этими обществами) за пределы публичной сферы и власти, но учит контекстуализировать проблемы: каждая уязвимая группа общества нуждается в особом подходе. Вовлекая же в демократический процесс новые группы, мы расширяем сферу применения принципов свободы и равенства.

«Феминистская инициатива» прицельно выстрелила в эту точку. Ей удалось выстроить цепочку между феминизмом, антирасизмом, пацифизмом, борьбой за многообразие гендерных и сексуальных идентичностей и поддержкой людей с разной историей собственного тела (выражается ли это в форме старения, врожденных особенностей, ампутации или чего бы то ни было еще). Такой феминизм, в сущности, деконструирует женщин как «объективно» существующую категорию, признавая различия между ними; такая феминистская политика включает новые группы под свой флаг и становится главной силой в борьбе против любых форм дискриминации и насилия, которые имеют схожие причины и от которых страдают различные социальные группы. Эти причины — маскулинные основы общества и государства, где под силой понимается насилие и принуждение, а центральное положение занимают спецслужбы, армия и полиция.

На «Феминистскую инициативу» легко махнуть рукой как на партию идеалистов в стране, где феминистами себя считает половина населения — где бы еще ей быть популярной? Но в последние годы, пока Швеция проседала в рейтинге гендерного равенства, F! достигла вершины популярности с момента своего основания. Опыт F! мог бы быть полезен отнюдь не только Швеции. В России, однако, попытки создать феминистскую партию наталкиваются на традиционные предложения влиться в состав уже существующих партий и идеологий (разумеется, чаще всего левых), которые и в XXI веке считают гендерное неравенство побочной проблемой классового. Многих современных российских феминистов явно ничему научил опыт ранних советских, которых аккуратно отодвигали в сторону под предлогом того, что классовая борьба своевременнее и важнее гендерной. (Закончилось всё, как известно, тем, что в 1929 году Сталин упразднил Женотдел в связи с «решённостью» женского вопроса в СССР.) Россия — страна, где каждые 40 минут от домашнего насилия погибает одна женщина, где представительство женщин в политике с конца 1980-х упало в разы до 13,6%, а состояние с правами и безопасностью сексуальных и гендерных меньшинств близко к катастрофическому, — нуждается в феминистской политике значительно больше Швеции. Такую политику можно и нужно продвигать усилиями феминистской партии, — однако шведский опыт показывает, что это может потребовать расширения трактовки феминистской политики и включения в нее других дискриминируемых групп.

Автор — докторант Уппсальского университета, автор диссертации об артикуляции феминистской политики в шведской политической коммуникации.