Приступая к описанию правления Феодора Иоанновича «Полоумного», историк Дмитрий Левчик назвал цикл этих статей «Трагической историей о Фёдоре, царе русском»: правление Федора Иоанновича (1584 по 1598) удивительным образом соотносится с шекспировскими страстями из «Трагической истории о Гамлете, принце датском». Итак — «идем рассудим обо всем, что было» (Шекспир).

«Горацио считает это нашей

Фантазией, и в жуткое виденье,

Представшее нам дважды, он не верит»

(«Гамлет»)

Видение первое. Как не выполнили решения церковного собора 1580 года при царе Иване «Грозном»

В 1580 году царь Иван Грозный созывает церковный собор. Ряд историков, например, Л. Черепнин, считают этот собор не церковным, а земско-церковным, то есть уверяют, что на его решения также влияли делегаты, представляющие не только духовенство, а и иные сословия. Возможно. Тогда история собора представляется еще более интересной.

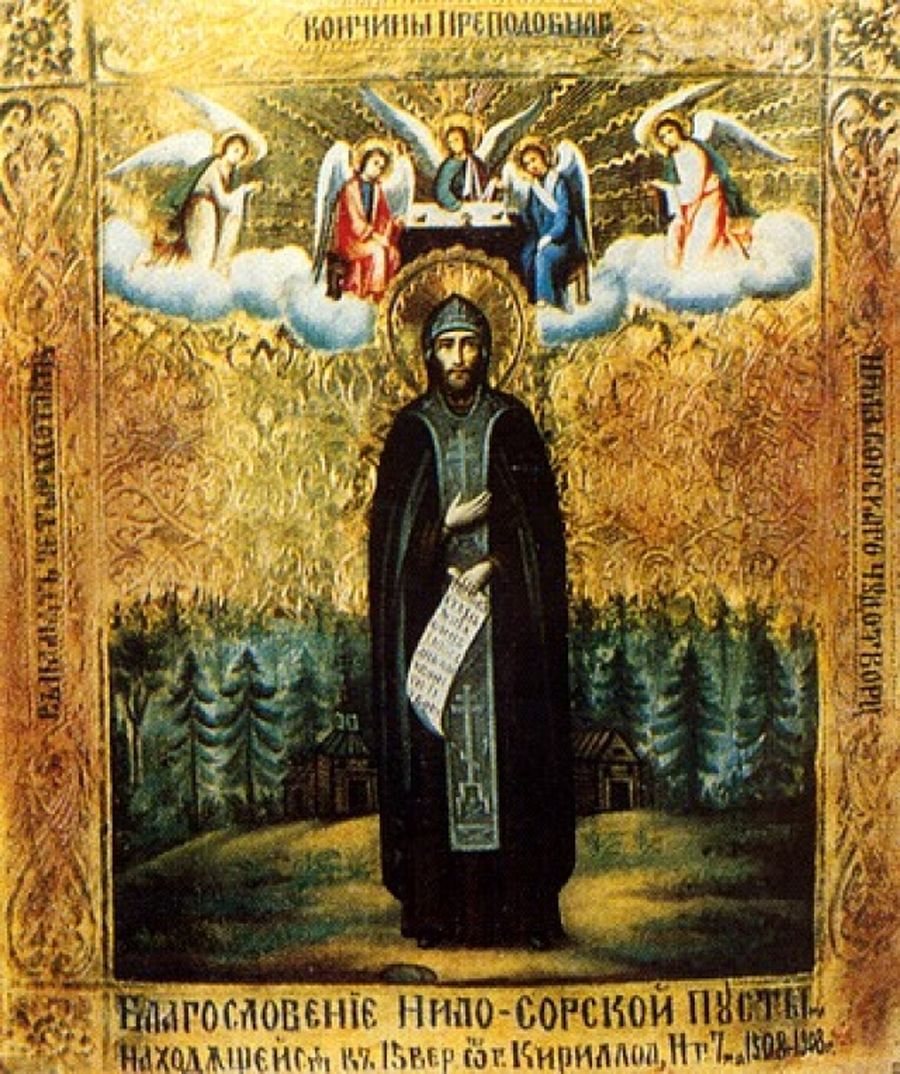

Сохранившийся приговор собора констатирует, что у царя нет возможности платить дворянам, воюющим на «Ливонской войне» (ставлю кавычки, ибо сто раз объяснял, что таковой войны не было), земельное жалование. «Воинственному чину оскудение приходит». И для увеличения государственного земельного фонда, из которого, собственно, и шла оплата «воинственному чину», собором принимаются решения, кои условно можно назвать мечтой бессребреников-нестяжателей, сторонников святого Нила Сорского; противников крупной земельной монастырской собственности.

Итак, собор:

1. Запрещает внесение земельных вкладов в монастыри для бояр-вотчинников: «Вотчинником вотчин своих по душам не давати».

2. Обязывает бояр-вотчинников заменить земельные вклады денежными: «Давати в манастыри денги».

3. Запрещает церкви покупку и взятие в залог земель: «Митрополиту, и владыкам и манастырем земель не покупати, и закладней не держати».

4. Дает государю право конфисковать у церкви заложенные монастырям и не выкупленные земли при возможной денежной компенсации: «А которые ныне закладни за митрополитом и за владыками и за монастыри, и те земли поимати на государя ж, а в денгах ведает Бог да государь, как своих богомолцев пожалует».

5. Даёт царю право конфисковать у церкви земельные княжеские вклады: «А которые вотчины княженецкие даваны преж сего, и в тех волен Бог да государь, как своих богомолцев пожалует».

6. Запрещает князьям самостоятельно делать земельные вклады в монастыри. Разрешается взятие княжеских земель в качестве вклада в монастырь только с разрешения царя. Наказание за нарушение этой нормы — конфискация земли: «А вперед княженецких вотчин не имати, а хто возмет без государского ведома, и те вотчины взяты на государя безденежно».

7. Дает государю право конфисковать купленные монастырями княжеские вотчины при возможной денежной компенсации: «А которые покупили княженецкия вотчины, а те вотчины взяти на государя, а в денгах ведает Бог да государь, как своих богомолцев пожалует».

8. Запрещает увеличивать монастырское землевладение: «А вперед митрополиту, и владыкам и манастырем земель не прибавливати никоторыми делы, жити им на тех землях, что ныне за ними».

Фактически провозглашается конфискационная по отношению к церкви земельная реформа. Почти секуляризация церковных земель.

А далее начинается самое интересное! Решения собора принимаются и… не выполняются! Никаких изменений в церковной земельной собственности не происходит! И это отмечают все историки. И «грозный» царь помалкивает!

Впрочем, почему помалкивает? Очень даже не молчит, а действует. Да и церковные князья не сидят на месте….

Повальный мор среди духовенства

«Убийство гнусно по себе» («Гамлет»)

Очень странно выглядит хронология смертей того времени.

1580 год — собор русской церкви принимает решение о земельной реформе, и сама же церковь не выполняет его. И вдруг (!) в 1581 году умирает митрополит всея Руси Антоний. В тот же год смерть настигает епископа Коломенского и Каширского Давыда. В тот же год отправлен в ссылку, где, видимо, и скончался, архиепископ Казанский и Свияжский Иеремия. На следующий год, в 1582 году, обвинен в ереси, заточен в монастырь, где и сгинул, архиепископ Ростовский и Ярославский Давыд.

«Эпидемия» смертей настигла архимандритов и игуменов — участников собора 1580 года! С 1580 по 1584 умирают архимандриты ключевых монастырей: Троице-Сергиева (Иона), Новоспасского (Иов), Андронникова (Ефимий). Отправляются к праотцам игумены монастырей: Можайского Колотцкого (Ефимий), Соловецкого (Варлаам), Кирилло-Белозерского (Козьма), Пафнутиев-Боровского (Тихон), Калязинского (Игнатий). Кончина настигает архимандрита Владимирского Рожественского монастыря Иоакима, архимандрита Переславского Горицкого монастыря Иосифа и архимандрита Солотчинского Рязанского монастыря Пимена.

Итого 11 смертей среди иереев!

Из 57 участников собора 13 умерли и двое отправлены в ссылку. Это же просто XVII съезд!

Но в 1584 году наступила смерть (или, как считают многие историки, произошло возможное убийство) царя Ивана Грозного.

И в тот же год церковь соглашается провести земельную реформу.

Так это была череда случайных смертей или серия взаимных убийств представителей двух разных лагерей — сторонников и противников земельной реформы? Может быть, реформа готовилась не только взаимными увещеваниями, но и ядами и наговорами?

Видение второе. Как выполнили решения церковного собора 1584 года при «Полоумном» царе Федоре

В 1584 году история с собором повторяется, но с точностью до наоборот. Только что пришедший к власти совсем не «грозный», а наоборот — «слабый», «безвольный» и даже «полоумный» (как уверяют нас) царь Фёдор Иоаннович (уверение о безумии не ново! — «Он и помешался» («Гамлет»)) собирает новый церковный собор, на котором принимаются те же самые удивительные решения о земельной реформе. Решения о почти полной конфискации земельной собственности церкви.

Внимательно почитаем сохранившийся приговор этого собора. В приговоре собора 1584 года содержится прямая ссылка на решения собора 1580 года и подтверждение его решений: «При благочестивом царе и великом князе Иване Васильевиче, а во иноцех Ионе, и сыне его, блаженные памяти царевиче князе Иване, и при освященном Антоние митрополите всеа Русии, и всего освященнаго собора и всего царского синклита, уложена бышасице, и на утвержение грамоту написавше, утвердиша в лете семь тысящь восемьдесят осьмаго году, генваря в пятый надесять день: что с того году и с того дни митрополиту, и архиспискупом, и владыкам и монастырем вотчин не покупати, и по душе ни по ком вотчин в монастыри не имати».

Далее подтверждаются ранее принятые решения:

1. Запрет для бояр на передачу вотчин в церковные земли и замена земельных вкладов денежными: «А в монастыри вотчин не давати, по прежней грамоте и по нынешней по душам не давати, а давати за них в монастыри денги».

2. Право царя конфисковать с возможной компенсацией земли, заложенные монастырю: «А которые ныне закладни за митрополитом, и за владыками, и за монастыри, и те земли поимати на государя, а в денгах ведает бог да государь, как своих богомолцев пожалует».

3. Запрет для церкви на приобретение любым путем княжеских земель и право государя конфисковать с возможной компенсацией находящиеся в собственности монастырей бывшие княжеские земли: «А вперед княженецких вотчин в монастыри не имати, а хто возмет без государского ведома, и те вотчины взяти на государя безденежно. А которые монастыри покупили княженецкие вотчины, и те вотчины взяти на государя, в денгах ведает Бог да государь, как своих богомолцев пожалует».

4. Запрет увеличения монастырского землевладения: «А вперед митрополиту и владыкам, и монастырем земель не прибавливати».

Более того, ранее принятые решения об ограничении церковной земельной собственности дополняются более жесткими решениями и мерами в отношении церкви.

1. Ликвидируются имунные («тарханные») грамоты, то есть грамоты, представляющие церковным землям налоговый иммунитет или налоговые льготы для церквей и монастырей: «Вперед тарханом не быти», «а платить тарханом всякие царские подати и земские розметы со всеми людми ровно всей земле, как тарханом, так и всяким служилым людем».

2. Царю дается право конфискации земельных наделов феодальных родов, где пресеклась мужская линия наследования, и вводится запрет для церкви на приобретение таких земель или взятие их в залог: «А буде у кого роду не будет ближнего, и та вотчина имати на государя», «а митрополиту и владыкам, и монастырем земель не покупати и закладней не держати».

3. Вводится запрет на тяжбы с монастырями о землях:«И вперед с манастыри о вотчинах не тягатися».

4. Усиливаются репрессивные меры по отношению к церкви за невыполнение решений собора. Вводится запрет для церкви на покупку и взятие в залог земель под угрозой конфискации:«А хтопосле сего уложенья купит землю, в которой монастырь, или закладня учнет за собою которой монастырь держати, и те земли имати на государя безденежно».

А далее происходит совсем удивительная вещь! Решения этого собора выполняются! Выполняются решения, серьезно ограничивавшие церковное землевладение, конфискующие земли церкви в пользу казны для нужд армии. Выполняются решения, возвращающие крупным феодалам (князьям) ранее переданные или проданные церкви земли. Налицо удачная земельная реформа в интересах воинского сословия и крупных землевладельцев. «Черный передел». Гимн нестяжательству.

Так дважды в нашем повествовании

являются приговоры-решения соборов. Одинаковые по сути и разные по последствиям.

Зададим себе вопросы:

1. Почему решения собора 1580 года выполнены не были?

2. Почему решения собора 1584 года были выполнены?

3. Неужели церковь просто так отдала землю царю?

4. Что получила церковь взамен земель?

5. А главное — что же произошло в стране между 1580 и 1584 годами, если церковь так изменила свою позицию?

Нужно ли для ответа на эти вопросы вызывать призрак Ивана Грозного или Фёдора Иоанновича? Вряд ли. Для начала надо проанализировать состав главных действующих лиц нашей драмы.

Кто принимал участие в соборах 1580 и 1584 годов?

«Лучшие актеры в мире. У них и Сенека, не слишком тяжел, и Плавт не слишком легок» («Гамлет»)

Судя по приговору собора 1580 года, в нем принимало участие 57 представителей духовенства. Из них: 12 епископов, 36 иереев (игуменов и архимандритов монастырей) и 9 старцев. На соборе 1584 года было 39 участников. 10 представляли епископат, 22 — иерейство, 7 — старчество.

Большинство участников соборов представляло иерейство, но я полагаю, что реальные решения принимались епископатом, а потому сокращение представительства иереев и старцев на соборе 1584 года по сравнению с собором 1580 года серьезного значения не имело.

Сокращения представительства епископата на соборе 1584 года, скорее всего, вовсе не было: об епископе Сарскоми Подонском Феодорите, якобы присутствовавшем на соборе 1580 года, не сохранилось никаких данных, равно как нет и его подписи под приговором собора. Полагаю, что его на нем не было (если вообще этот персонаж существовал). Очень странной выглядит и запись на приговоре собора 1580 года о присутствии на нём епископа Виленского и Юрьевского Корнелия, ибо он был убит опричниками ещё в 1570 году. Полагаю, что его на самом деле на соборе тоже не было. Таким образом, на соборах 1580 и 1584 годов присутствовало равное количество епископов, представителей высшей церковной знати. И в том, и в другом случае — по десять человек. Именно эти десять человек и определяли, быть земельной реформе или нет.

Кого территориально представляли участники соборов 1580 и 1584 годов?

Примерно половина епископов того времени были выходцами из Новгородской епархии или из монастырей новгородской чети. Я называю эту группу «новгородской». Экономические интересы этой группы церковных иерархов были тесно связаны с новгородской торговлей, с балтийской и беломорской торговлей, с функционированием «великого северного пушного пути». От своих земельных наделов они получали значимую, но не всегда главную часть доходов. После погрома Новгорода 1571 года и войны со шведами и литовцами эти доходы снизились, но всё равно были весьма значительны. Политически эта группа иерархов до 1570 года была тесно связана с «макарьевцами» и Шуйскими, но после новгородского разгрома связь эта была ослаблена, а то и утеряна. И новгородские иерархи нашли новых покровителей из клана Мстиславских (Иван Мстиславский — Новгородский наместник с 1572 года), а также его зятя, царя, а позже великого князя Тверского Семиона Бекбулатовича. Особой любовью к Ивану-царю новгородские священнослужители никогда не пылали.

Естественно, на обоих соборах присутствовал влиятельный Новгородский иерарх, архиепископ Великого Новгорода и Пскова Александр. Проводивший собор 1584 года митрополит всея Руси Дионисий был в своё время игуменом Хутынского монастыря в Новгороде. Присутствовавший на соборе 1584 года архиепископ Казанской и Свияжской Тихон был игуменом Псково-Печерского монастыря, принадлежащего Новгородской епархии.

На церковном соборе 1580 года присутствовали архимандриты монастырей Новгородской епархии: Юрьевского — Михаил, Хутынского — Дионисий, Антоньевского — Иосиф, Вежецкого — Селивестр, Соловецкого –Варлаам, Псково-Печерского — Селивестр и Ферапонтовского — Ефимий. Никого из этих иереев на соборе 1584 года не было, равно как и вообще не было представителей от этих монастырей, кроме Соловецкого. На соборе 1584 года присутствовал игумен Соловецкого монастыря Иаков, сменивший Варлаама.

Вологодских участников соборов я также отношу к «новгородцам» потому, что Вологодская и Великопермская епархия, которая была создана в конце XV века из частей Новгородской епархии (той долгое время принадлежала Вологда) и Ростовской епархии (Ростовский епископ окормлял неформальную столицу Великой Перми Усть-Вымь), в равной мере тяготела к обоим этим церковным центрам, но больше традиционных экономических связей у Вологды было, естественно, с Новгородом. На обоих соборах присутствовал епископ Вологодский и Великопермский Варлаам, а на соборе 1580 года его сопровождали игумен Вологодского Прилуцкого монастыря Иоаким и непоименованный в приговоре собора архимандрит Вологодского Каменского монастыря.

В новгородскую четь входила Тверь, где, как и в Новгороде в те годы, тоже правил клан Мстиславских, а потому епископа Тверского и Кашинского Захарию мы считаем проновгородским, равно как и присутствовавшего на обоих соборах архимандрита Отрочского Тверского монастыря Никандра.

Итого примерно 12 участников собора 1580 года представляли «новгородскую» группу. Эта группа численно ослабла к 1584 году, и на том соборе мы видим лишь 7 её членов, правда, качественно она не потеряла своей силы. Среди «новгородцев» на соборе 1584 года был митрополит и 4 епископа.

Вторую крупную группу иерархов и участников собора 1584 года условно назовём «московской», территориально очень близкой к царю. Основные доходы эта группа иерархов получала от своих земельных владений, поволжской торговли, а также от вкладов высшей знати и самого царя (вклады высшей знати были и в не московские монастыри, но в московские — чаще и больше). Например, между соборами в Симонов монастырь на поминовение погибших пожертвовано было в общей сложности свыше 2200 руб., а в Троице-Сергиев — 5 тыс. руб.

«Москвичами» я считаю представителей не только московских монастырей, но и Троице-Сергиевой лавры. Троице-Сергиева лавра была одной из резиденций царя на пути между Коломенским и Александровой слободой, а потому фактически столичным религиозным центром. И не удивительно присутствие на соборе 1580 года архимандрита Троице-Сергиевой лавры Ионы, прибывшего на собор в сопровождении монастырского келаря Евстафия и старца Варсонофия.

На соборе 1580 года присутствовал и бывший архимандрит Троице-Сергиевой Лавры Феодосий. На тот момент он — духовник Ивана Грозного. Это был палач под стать Малюте Скуратову, настоящий инквизитор по своей сути, «отличившийся» в качестве следователя в «деле» невинно убиенного святого митрополита Филиппа Колычёва. На соборе 1580 года присутствовали архимандриты московских монастырей: Новоспасского — Иов, Андронникового — Ефимий, а также непоименнованный в приговоре собора архимандрит Чудового монастыря.

Сходную с московской позицию в 1580 году не мог не занимать бывший на соборе игумен Можайского Колотцкого монастыря Ефимий, так как Можайск был зависим от Москвы с 1303 года и входил в московские владения со времён великого князя Юрия Даниловича.

Неформально возглавлял «московскую» группу собора 1580 года, на мой взгляд, епископ Суздальский и Тарусский Варлаам, выходец из Махрищского монастыря, что в те годы принадлежал Троице-Сергиевой Лавре. Итого на соборе 1580 года присутствовало 9 «московских» церковных лидеров, но среди них был только один епископ.

Положение «московской» группы изменилось на соборе 1584 года. «Москвичей»-епископов на соборе 1584 года было уже двое: упомянутый епископ Суздальской и Тарусский Варлаам и ставший епископом Коломенским и Каширским Иов, который был в 1580 году игуменом Новосспасского монастыря. На собор прибыл сменивший Иону архимандрит Троице-Сергиева монастыря Митрофан с теми же старцами Евстафием и Варсонофием. В ту же «московскую» группу отнесём присутствовавших на соборе 1584 года архимандритов московских монастырей: Новоспасского — Иоакима, сменившего Иова, Симонова — Иосифа и Андронникова — Феодосия, сменившего Ефимия. Присутствовал на соборе 1584 года и игумен Можайского Колотцкого монастыря Маркел, сменивший Ефимия.

Итого не менее 9 участников собора 1584 года можно отнести к «московской» группе, но в ней уже было два епископа. Группа усилилась.

Таким образом, решения собора зависели от позиций двух групп: «московской» и «новгородской». Эти группы составляли относительное большинство участников соборов.

Кто из высших церковных иерархов присутствовал на обоих соборах?

На обоих соборах присутствовали: архиепископ Великого Новгорода и Пскова Александр, епископ Вологодский и Пермский Варлаам, епископ Суздальской и Тарусский Варлаам, епископ Рязанский и Муромский Леонид и епископ Тверской и Кашинский Захария. То есть среди присутствовавших епископов минимум половину составляли те, кто принимал предыдущее решение и его не выполнил. Этакие тайные оппозиционеры. Но они вдруг своё мнение изменили. Позже узнаем, почему.

Кто из церковных иерархов проводил соборы?

Собор 1580 года проводил митрополит всея Руси Антоний, а собор 1584 года — митрополит всея Руси Дионисий. Расскажем об этих людях подробнее.

Митрополит Антоний, занимавший митрополичью кафедру на Руси с 1572 по 1581 годы был удивительно близок к боярскому клану Шуйских и царю Ивану. Об этом говорит то, что с 1568 по 1572 годы он занимал политически ключевую должность епископа Полоцкого и Великолукского, то есть руководил Полоцкой епархией сразу после взятия Полоцка. Напоминаю, что армией в тот момент командовал Иван Шуйский. Напоминаю и то, что в Полоцке были насильственно крещены все евреи, а те, кто отказался перейти в православие, — казнены. Роль инквизитора при этом выполнял именно Антоний. До своей полоцкой эпопеи Антоний был с 1565 по 1568 годы Сарским епископом. Сарская и Подонская епархия, бывшая Сарайская епархия, бывшая Переяславская епархия включала в себя приходы по нижней Волге и Дону. Сарский епископ в те годы — второе лицо в церкви. Резиденция епископа находилась в Москве (Крутицкое подворье).

Так вот именно этот человек умирает сразу после собора 1580 года, в 1581 году. Естественная смерть? А может, месть «коллег», чьи земли он хотел отобрать? А может, месть царя за то, что не выполнил решения собора?

Митрополитом всея Руси после Антония становится бывший игумен Новгородского Хутынского монастыря Дионисий. Он и проводит собор 1584 года.

Как изменилось представительство епархий на соборах?

По сравнением с собором 1580 года на соборе 1584 года изменилось персональное представительство от Казанской и Свияжской епархии. На соборе 1580 года присутствовал архиепископ Казанский и Свияжский Иеремия, а на соборе 1584 года — сменивший его архиепископ Тихон. Полагаю, что это была не простая замена, а принципиальное изменение. Иеремия — ярый «осифлянин», противник «нестяжателей», сторонник святого Иосифа Волоцкого, сторонник крупного монастырского землевладения. Он происходил из Иосифо-Волоцкого монастыря. Видимо, на соборе 1580 года он представлял самую откровенную оппозицию, а потому в 1581 году был смещён и вынужден уйти в тот же Иосифо-Волоцкий монастырь. Сменивший его Тихон до того был игуменом Псково-Печерского монастыря. Он никогда не был открытым «осифлянином», так как в Псково-Печерском монастыре действовал устав Киево-Печерской лавры, не говоривший ничего о собственности монастыря. В замене Иеремии на Тихона я вижу репрессивную «руку Москвы», убравшую «лишнего» «осифлянина».

Изменилось на соборах представительство от Ростовской и Ярославской епархии. Присутствовавший на соборе 1580 года архиепископ Ростовский и Ярославский Давыд вдруг (!) в 1582 был обвинён в католической ереси, лишён сана и сослан в монастырь. Потому на соборе 1584 года присутствовал новый архиепископ — Ефимий. Полагаю, что Давыд католиком не был. Думаю, что обвинение в ереси было способом убрать из высшей церковной иерархии ещё одного оппозиционера.

Изменилось представительство от Коломенской и Каширской епархии. Епископ Коломенский и Каширский Давыд (сторонник Мстиславских, поручавшийся в своё время за лидера этого клана, Ивана Мстиславского перед царем) умер в 1581 году, и его на кафедре заменил Иов, москвич, очень близкий к царю, бывший игумен Московского Новоспасского монастыря.

На соборе 1580 года присутствовал епископ Смоленский и Брянский Сильвестр, а на соборе 1584 года представительства от этой епархии не было.

На соборе 1584 года присутствовал епископ самой большой на тот момент епархии, епископ Сарскийи Подонский Варлаам. Отсутствие его на соборе 1580 года объясняется тем, что в этом не было надобности. Митрополит всея Руси Антоний, проводивший собор 1580 года, в 1565–1568 годы был Сарским епископом и представлял фактически её интересы.

Итак, накануне собора 1584 года был сменен митрополит, минимум два высших оппозиционных иерарха были «убраны», в 11 монастырях сменились игумены и архимандриты, а епископат «усилен» двумя московскими ставленниками. Это облегчало царю проведение собора.

Особые участники соборов — «осифляне» и «нестяжатели»

Я не отнес ни к «московской», ни к «новгородской» группам участников соборов церковнослужителей, прибывших в Москву из Иосифо-Волоцкого и Кирилло-Белозёрских монастырей.

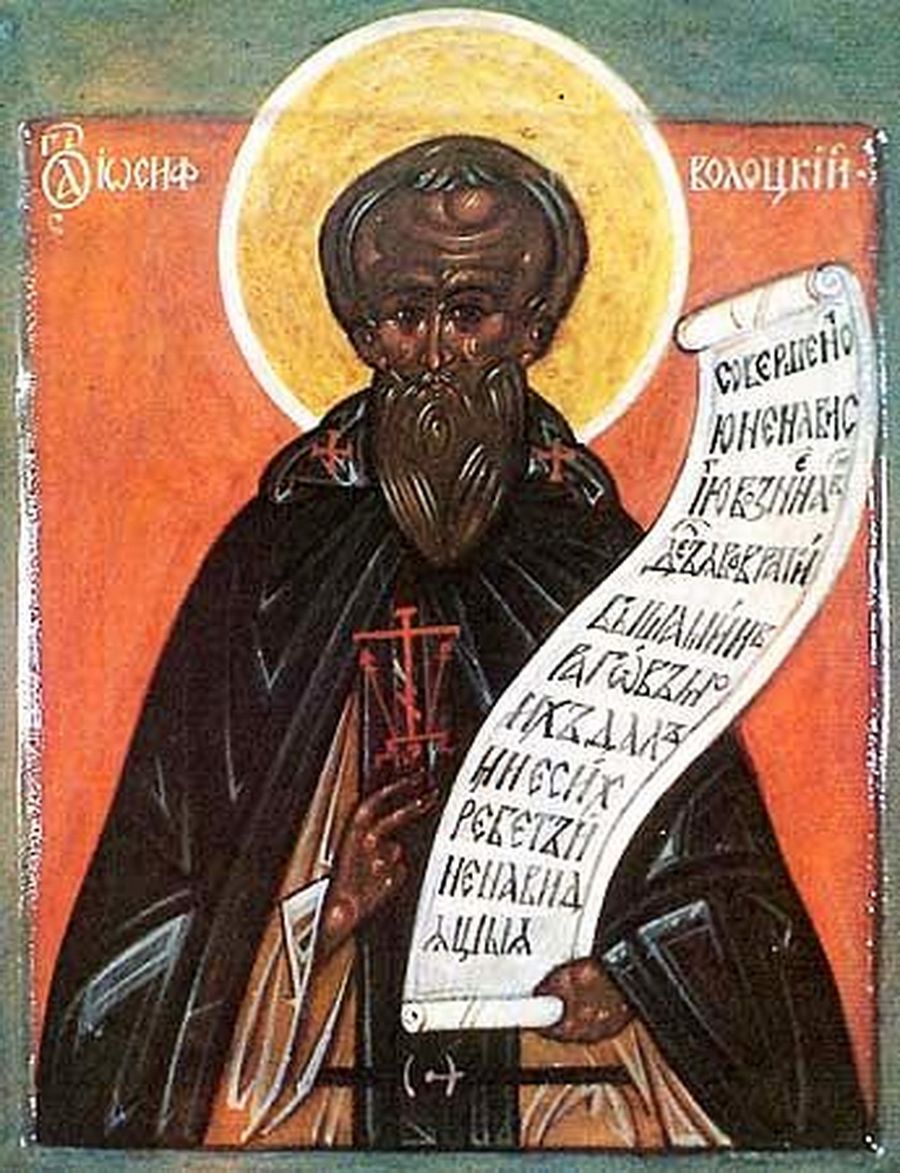

Это были особые монастыри. Монастыри — идеологические антагонисты. Первый был опорой «осифлян», сторонников святого Иосифа Волоцкого, наличия у церкви значительной собственности, в том числе крупной земельной собственности. «Осифляне» стояли за развитие монастырских центров как могучих экономических единиц. Естественно, они при любых условиях были против конфискационной земельной реформы. Формально Иосифо-Волоцкий монастырь входил в состав Новгородской епархии, но всегда вел себя своевольно: сутяжничал с архиепископом, не подчинялся ему, апеллировал напрямую к митрополиту, самовольничал.

Из Иосифо-Волоцкого монастыря на соборах присутствовали игумен Ефимий, а также старцы Измайло и Гурей Ступишин.

Выходцем из Иосифо-Волоцкого монастыря был участник соборов епископ Рязанской и Муромский Леонид (некогда его игумен).

О нем готов рассказать подробнее. Леонид был образованный человек, писатель, агиограф Василия Блаженного. При этом ученость сочетались в нем с жестокостью и фанатизмом. Его считают возможным участником убийства Вассиана Патрикеева (Косого), в миру — боярина, дипломата и полководца, а в постриге — одного из лидеров «нестяжателей», подвергнутого опале и заточённого в Иосифо-Волоцкий монастырь, где и скончавшегося при невыясненных обстоятельствах. Леонид был и тюремщиком Матвея Башкина, якобы еретика, чье сфабрикованное «дело» и данные под пытками «показания» использовал митрополит Макарий для атаки на царя Ивана в 1553 году. Леонид был сторонником увеличения церковных земель за счёт освоения новых территорий, неформальной конкисты русской церкви в Поволжье. Он считается крестителем мордвы, проведенной в XVI веке силовыми методами. На мордовских территориях им была основана крепость — Николо-Чернеевский монастырь, опора продвижения православных крестоносцев и конкистадоров вглубь мордовских территорий. Этот монастырь даже называли «казачьим», т. к. в нем был гарнизон казаков. Полагаю, что Леонида смело можно назвать епископом-казаком — этаким «атаманом».

Я уже упоминал, что на соборе 1580 года присутствовал архиепископ Казанской и СвияжскийИеремия, который происходил из Иосифо-Волоцкого монастыря, а на соборе 1584 года был другой выходец из той же обители — архиепископ Ростовский и Ярославский Ефимий.

Увы, отношения среди епископов-«осифлян» были весьма сложные. То ли из религиозного рвения, то ли из зависти Ростовский архиепископ Рязанского однажды прилюдно «жидовлянином» назвал. Ну, ладно бы гусаком! Это Леонида-то! Тот явно не смирился и правую щёку подставлять не стал. Видимо, ответил. Возможно, по-казачьи. Мирить епископов ни царь, ни митрополит не стали. Оба епископа за свою ссору поплатились кафедрами. Один был снят в 1584, другой — в 1585 году.

Итак, активных «осифлян» на соборах было четверо-пятеро.

Но как заставить молчать этих активных «осифлян», как заставить их на соборе 1584 года не выступать против идей конфискационной реформы? Очень просто! Купить. Есть данные, что в Иосифо-Волоцкий монастырь в 1582–1583 годы поступило на поминовение душ от царя 1243 руб., а в 1583–1584 годы — 4 тыс. руб. «Осифляне» деньги взяли. Помолились. Заодно и против идей царя на соборе 1584 года не выступили.

Антагонистами «осифлян», сторонниками церковной аскезы и нестяжательства были последователи святого Нила Сорского, основной опорой которых был Кирилло-Белозерский монастырь. На соборе 1580 года присутствовал игумен монастыря Козьма, прибывший на собор вместе со старцами: Зиновием, Александром, Леонидом, Измайлом и Спазином. В 1584 году делегация монастыря была поменьше, в неё вошёл игумен Кирилло-Белозерский Варлаам, сменивший умершего Козьму, да двое старцев: Леонид и Христофор. То есть неформальная делегация самых ярых противников церковной собственности на соборах составляла три-шесть человек. На соборе 1580 года их было явно больше, чем «осифлян», а на соборе 1584 года — меньше. Почему? Полагаю, потому, что своим численным перевесом и ярыми речами не смогли они, видимо, убедить большинство иерархов отказаться от земельной собственности, не смогли помочь государю выполнить решения собора. А потому, видно, и постигла смерть преждевременная «бесполезного» для царя Козьму-игумена, а потому и сократилось вдвое представительство идеологически важных, но организационно бесполезных «нестяжателей» на самом «нестяжательском» соборе 1584 года.

Но как же в этих условиях заставили замолчать на соборе 1584 года идеологов «нестяжателей»? Как заставили их забыть о странной смерти своего игумена и сделали так, что они не вступили в затяжную идеологическую полемику со своими заклятыми врагами «осифлянами»? Их, как и «осифлян», купили. В 1581–1582 годы в Кириллов монастырь послано было по убиенным в опричнину 6754 руб., а в 1582–1583 годы, после странной смерти игумена Козьмы, в Кирилло-Белозерский монастырь на помин душ поступило 10 тыс. руб. «Нестяжатели» деньги взяли. И сделали то, что хотел царь. Сократили втрое свою делегацию и промолчали.

Итак, мы выяснили, что:

1. Земельные ресурсы государства Российского к концу XVI века ослабли и ощущалась явная нехватка пахотных земель для наделения воинского сословия земельным жалованием.

2. Дефицит земли государство решило восполнить проведя конфискационную реформу по отношению к земельным владениям церкви.

3. В 1580 году Иван Грозный собрал церковный собор, продекларировавший принципы конфискационной земельной реформы.

4. Решения собора церковью выполнены не были.

5. Тогда Иван Грозный был вынужден объявить созыв нового собора по тому же вопросу.

6. В промежутке между проведением соборов гибнет митрополит Антоний, более дюжины высших епископов и иереев, наконец, и сам царь Иван. В этом я вижу «подковёрную» подготовку нового собора, борьбу «за» и «против» реформы.

7. Церковный собор 1584 года подтверждает принципы конфискационной земельной реформы по отношению к церкви. Церковь лишают налоговых льгот. И эти решения проводит в жизнь вовсе не «грозный» Иван, а «полоумный» Фёдор.

8. Среди церковных иерархов, присутствовавших на соборах, основную роль играли епископы (10 участников соборов) и значимую роль — «московская» (почти 12 участников) и «новгородская» (около 9 участников)группировки священнослужителей;

9. Важная роль на соборах была отведена представителям «осифлян» из Иосифо-Волоцкого монастыря и «нестяжателей» из Кирилло-Белозерского. Молчание лидеров обеих этих группировок на соборе 1584 года, на мой взгляд, было куплено большими деньгами.

Смерть царя Ивана не упростила ситуацию. Атака государства на церковь с целью отнять у неё земельные угодья продолжилась. И это наводит меня на мысль о том, что земельный вопрос, возможно, был главным спорным вопросом русской истории уже с XVI века. В царствование Фёдора Иоанновича — точно. Подробнее об этом — в следующих статьях.