Известны мнения, согласно которым возросший в начале XXI века интерес к поэзии есть следствие развития информационных технологий, главенствующее значение среди которых имели Интернет и, в частности, компьютерные социальные сети. Они позволили значительно популяризовать поэзию, в том числе заметно упростив процесс организации поэтических концертов. Вместе с тем под влиянием информационных технологий изменилась и сама поэзия. Трансформации поэтического текста и новые способы его презентации обусловили появление электронной и медиапоэзии.

Осторожно: поэзия под напряжением

Согласно определению, данному «Организацией электронной литературы» (США), электронная поэзия — это цифровое по происхождению литературное искусство, использующее трансмедийные возможности цифровой среды. Она включает в себя произведения, «обладающие важной литературной составляющей и использующие возможности и контексты, предоставляемые автономными либо входящими в систему компьютерами». При этом текст в «цифровой по происхождению» поэзии порождается исключительно электронным (как аналоговым, так и цифровым) способом.

Известно и другое определение электронной поэзии, предложенное ведущим экспертом в области цифрового искусства Л. Мановичем. В своей книге «The language of new media» (Cambridge: MIT Press, 2001) он решительно отграничивает литературную форму от произведения и в конечном счёте математизирует электронную поэзию, заявляя, что она имеет «скорее алгоритмическое, цифровое устройство, нежели основана на привычном нам алфавитном языке». «Все объекты нового цифрового искусства, созданы ли они с нуля на компьютере или конвертированы из аналоговых источников, состоят из цифрового кода; они — числовые репрезентации», — утверждает Л. Манович.

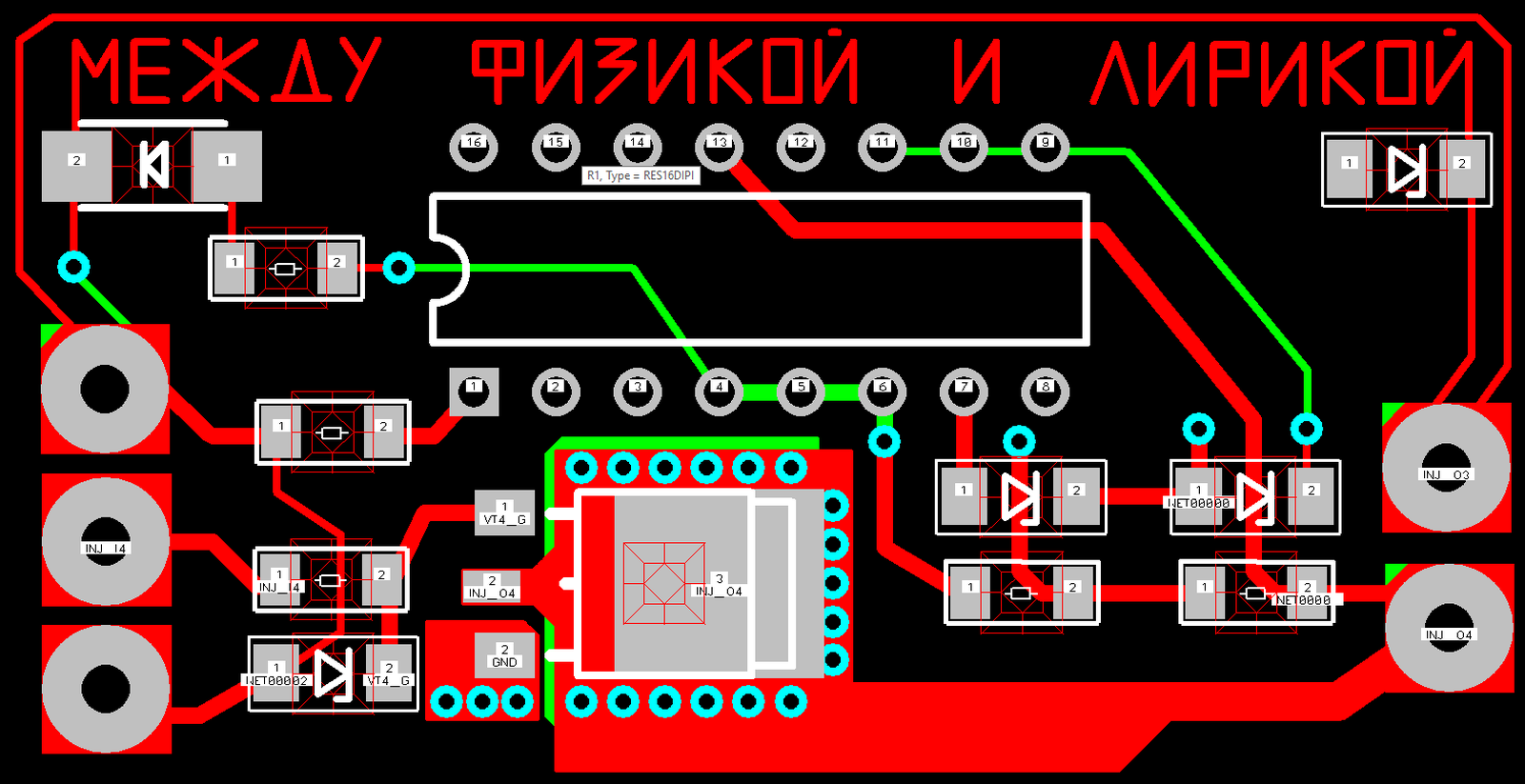

Таким образом, в части развития электронной поэзии компьютеры получили текстопорождающую функцию — иными словами, компьютерный цифровой код наряду с естественным языком участвует в формировании поэтического текста и его смысла. «Стихотворение является цифровым, — пишет в своей книге „New directions in digital poetry“ (NY: Continuum, 2012) американский поэт К. Фанкхаузер, — если программирование или программные средства явным образом применяются в ходе сочинения, генерирования и презентации текста (комбинации текстов)». Разумеется, по этой причине не следует смешивать электронную поэзию с поэтическими текстами, набранными с помощью компьютера.

Принято считать, что электронная поэзия имеет западное происхождение, где она к настоящему времени вполне состоялась как эстетический феномен и стала неотъемлемой частью современного искусства. Однако при внимательном изучении истоков электронной поэзии можно обнаружить влияние на её происхождение и отечественных авангардистов с их опытом в области поэтического формотворчества. Так, например, братья Д. и Н. Бурлюки ещё в начале XX века сокрушались, «сколько знаков нотных, математических, картографических и прочих в пыли библиотек» (см. Первый журнал русских футуристов, 1914, № 1-2).

По мнению американского литературоведа Н. Хэйлс, электронная литература и электронная поэзия в частности появились в середине 80-х годов прошлого века, когда увидели свет первые доступные персональные компьютеры. Ключевое значение тогда имела программная оболочка «Storyspace» («Eastgate Systems», США), которая позволяла создавать произведения, состоящие из связанных между собой по воле автора фрагментов текста. Так, в 1987 году было написано (точнее, сгенерировано), а в 1990 году издано самое известное электронное произведение под названием «Afternoon, a story» М. Джойса.

Примерно в то же время получили известность стихи типа «язык + код» — первые эксперименты в области «программируемой» электронной поэзии. Они носили название «codework» и распространялись посредством программы рассылки «Listserv».

В 1995 году о возможности создания «человеко-машинной литературы» заговорили и в России, что было обусловлено появлением первой русскоязычной сетевой литературной игры «Буриме» и гипертекстового интерактивного проекта филолога Р. Лейбова «РОМАН».

Современный период электронной поэзии следует отсчитывать с того момента, когда широкое развитие получили протокол передачи данных HTTP, язык гипертекстовой разметки HTML, программы для создания флэш-анимации, а также браузеры, поддерживающие отображение визуальных объектов и проигрывание звука. В связи с многообразием программного инструментария получили известность следующие направления в электронной поэзии, обозначившие коренной перелом в способах освоения художественной действительности:

— гипертекстовая поэзия (hypertext poetry) — текст, составленный из фрагментов-ссылок (в том числе на графические, звуковые объекты и даже на географические карты с координатными привязками), между которыми читатель может перемещаться в произвольном или определённым автором порядке;

— интерактивная поэзия (interactive poetry) — это синтез собственно поэзии и компьютерной игры, при этом читатель имеет возможность выбирать дальнейшее развитие вербального изложения;

— «программно-литературные коды» (codework) — поэтические тексты, пригодные и для чтения человеком, и для исполнения компьютером в качестве программ, написанных на языках программирования высокого уровня (Pascal, C++, Java и другие);

— фларф-поэзия (flarfy poetry) — это поэзия поисковых запросов (found poetry): в качестве сюжетных линий таких стихов выступают результаты запросов в поисковых Интернет-системах;

— спам-поэзия (spoetry) схожа с фларф-поэзией, но вместо результатов поисковых запросов стихи представляют собой выдержки из заголовков спама, который приходит на электронную почту;

— nomadiс poetry — это «кочующая» между электронными устройствами (мобильными телефонами, рекламными панелями, планшетными компьютерами и т. д., имеющими выход в Интернет) поэзия: по мнению авторов, работающих в этом направлении, поэтический текст является носителем разных смыслов, сменяющих друг друга в зависимости от конкретного электронного устройства и местоположения читателя, что влечёт за собой многовариантное прочтение.

На самом деле это далеко не полный перечень направлений в электронной поэзии. Как техника и информационные технологии не стоят на месте, так и электронная поэзия быстро прирастает новыми направлениями.

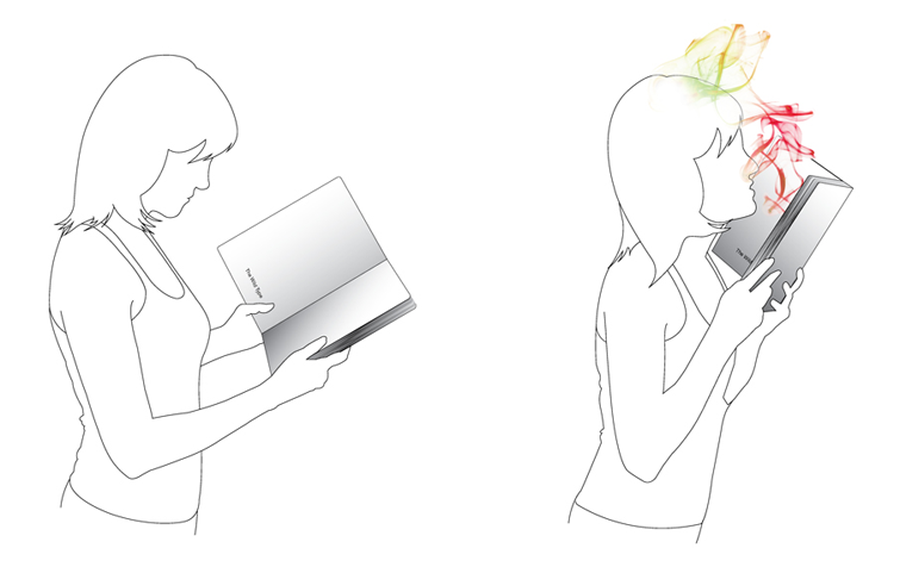

Примечательно, что множество направлений электронной поэзии оказалось возможным и получило развитие не из-за того, что традиционная («бумажная») поэзия исчерпала себя, а прежде всего потому, что, как по праву отмечает Н. Хэйлс в книге «Electronic literature: new horizons for the literary» (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2008), в настоящее время все публикуемые тексты (включая, между прочим, текст этой статьи) с самого начала имеют цифровую форму. Они набираются в текстовых программах-редакторах, пересылаются в редакции журналов и издательств по электронной почте, далее верстаются в макеты (опять же с помощью компьютерных программ) и только после этого распечатываются на станке или принтере. По аналогии с электроникой процесс создания бумажного текста можно считать цифро-аналоговым преобразованием.

Однако аналоговой формы может и не быть вовсе: с появлением электронных книг и средств массовой информации нет принципиальной нужды в распечатке текстов на бумаге. Таким образом, книга, статья или поэтический текст могут оставаться полностью нематериальными (виртуальными). И в этом качестве они являются исходным «сырьём» для электронной литературы и электронной поэзии в частности. Впрочем, верно и обратное. Примером того, как информационные технологии работают в бумажных изданиях, по мнению Н. Хэйлс, может быть роман «Жутко громко и запредельно близко» Д. Фоера. Действительно, несколько страниц этой книги набраны кодом, соответствующим расположению букв на клавиатуре мобильного телефона.

Интересен и симптоматичен эксперимент по синтезу электронной и «бумажной» поэзии, проведённый в нашей стране. Поэтический текст в интерактивной книге «В маленькой комнате» (2015) поэта К. Лысенко не имеет чётких границ: каждое стихотворение обладает предысторией и продолжением, на которые в тексте даны гипертекстовые ссылки. Такая книга в прямом смысле ведёт разговор с читателем, включает ему музыку, показывает кино, причём читатель вправе сам выбирать контент, в том числе и обложку книги, в соответствии с собственными представлениями о её ценностно-смысловой сущности. По замыслу автора, такая концепция книги объясняется тем, что «стихотворение не берётся из ниоткуда и не уходит в никуда: работа над конкретным текстом не начинается с первой буквы и не заканчивается точкой в строфе».

Несомненно, современная поэзия всё чаще стала оперировать невербальным языком, используя всё многообразие его семиотических кодов. И включение технических средств в арсенал средств текстопорождения и его презентации позволило создать стремительно расширяющийся пласт электронной поэзии, в основе которой лежит подчинение информационных технологий высказыванию автора и поэтики его произведений.

От вкусной до трансгенной поэзии

В основе медиапоэзии (media poetry) лежит синтез собственно поэзии и мультимедийных технологий. В отличие от электронной, в медиапоэзии достигается единство поэтического текста (в общем случае неважно, каким образом он был сгенерирован) с самыми разнообразными медиапространствами: визуальными, текстовыми, звуковыми, виртуальными, многомерными, интерактивными и т. д. И потому средства авторской выразительности медиапоэтического произведения способны воздействовать практически на все чувственные аспекты читателя/слушателя/зрителя. Так, например, в последнее время стали говорить о поэзии, которую можно потрогать, попробовать на вкус или обонять.

Концепция медиапоэзии, то есть квинтэссенции мультмедийных технологий вокруг связующей нити — поэзии, возникла в последние десятилетия прошлого века вместе с самими мультимедийными технологиями, однако истоки её можно искать, по мнению некоторых исследователей, уже в визуальной поэзии античного времени. Так, например, литературовед Е. С. Аникеева в одной из своих работ упоминает поэтические тексты С. Родосского, написанные в форме распростёртых крыльев, топора и яйца. Другие исследователи истоки медипоэзии связывают с экспериментами поэтов-авангардистов начала XX века, которые стали использовать кинетический (динамический) поэтический текст в «борьбе против неподвижности и окаменелости нормированного литературного языка» (см. Бирюков С. Року укор: поэтические начала. — М.: Изд-во РГГУ, 2003). Дальше всех в этой «борьбе» пошли братья Д. и Н. Бурлюки, которые утверждали, что «надгробные надписи звучат различно на камне и на меди».

Визуально-поэтические эксперименты, поставленные авангардистами в прошлом века, явились мощным фундаментом, на котором был возведён мультимедийный инструментарий для создания и презентации поэтического текста. Из-за весьма многочисленного набора мультимедийных инструментов перечислить здесь все наличествующие направления медиапоэзии не представляется возможным, однако можно обозначить наиболее заметные.

Характерный признак видеопоэзии — это комбинация поэтического текста и видеоконтента. Некоторые исследователи полагают, что поэтический текст, начитанный автором и записанный на видеокамеру, уже сам по себе является видеопоэзией. Как является видеопоэзией и проиллюстрированное видеорядом стихотворение. По их мнению, помимо декоративной функции, видеоконтент также может наделяться эстетической и рекреативной функциями, но при этом никак не участвовать в формировании новых смыслов.

Другие исследователи отказывают видеопоэзии в возможности иллюстрирования поэтического текста. Так, по мнению поэта А. Толкачёвой, «видеопоэзия есть двунаправленное взаимодействие с поэтическим текстом, а не иллюстрирование его». В этом случае стихотворение переводится на язык визуальных образов — и так рождается новое, синкретическое произведение искусства.

К видеопоэзии часто относят и флэш-поэзию (flash poetry), представляющую собой синтез поэзии и мультипликации: анимированные поэтические тексты проигрываются с визуальными и звуковыми эффектами, созданными в формате Adobe Flash.

Первые шаги к созданию видеопоэзии были предприняты итальянским поэтом Д. Тоти, который в 80-е годы прошлого века презентовал серию работ в собственном жанре «poetroniса». Со временем «poetroniса» приобрела большую популярность и нашла отражение в различных интенциях у таких авторов в нашей стране, как К. Кедров, А. Горнон, Д. Пригов, и за рубежом у Р. Костеланца, А. Антунеса, Ф. Буанара. В настоящее время видеопоэзия переживает, с одной стороны, неподдельный «бум», обусловленный, прежде всего, доступностью технических средств для съёмки, монтажа и публикации видео. С другой стороны, следует уже сейчас говорить о предстоящем угасании интереса к ней из-за стремительно нарастающей «видеомании» (по аналогии с графоманией).

По аналогии с видеопоэзией должна наличествовать и аудиопоэзия. И, действительно, этот термин в наше время часто оказывается на слуху. Однако под аудиопоэзией принято понимать записанное на аналоговый или цифровой носитель звуковое воспроизведение стихотворной речи. В этом случае голос, так же как фоновые аудиоэффекты, обладают исключительно декоративной функцией — и порождения новых смыслов не происходит. С этих позиций аудиопоэзию обычно не относят к медипоэзии, а представляют средством тиражирования поэтических текстов. В случае же, если звук способен порождать и накладывать на вербальный текст новые смыслы, следует говорить о саунд-поэзии (sound-poetry).

Возникновение саунд-поэзии (также известной как звучарная, сонорная, фонетическая поэзия) обычно связывают с условным выделением в авангардном поэтическом тексте визуальной и фонетической составляющих, которое имело место на рубеже XIX и XX веков. В качестве примера достаточно вспомнить хрестоматийные образцы зауми В. Хлебникова и А. Кручёных, lautgedichte (звуковые стихи) Х. Балля и вербофон А. Петронио. Нельзя не отметить и так называемую «первичную фазу» саунд-поэзии. В книге «Sound Poetry: A Catalogue» (Toronto: Underwhich Ed., 1978) канадского поэта С. МакКаффери под «первичной фазой» понимается «необозримая область архаической речи, разного рода ритуальных песнопений, шаманских заговоров, бормотаний и прочих лексических искажений, всё ещё практикуемых некоторыми племенами Северной Америки, Африки, Азии и Океании».

Только во второй половине прошлого века саунд-поэзия «уклонилась в техницизм для дальнейшей деконструкции слова». Внутреннюю структуру такой поэзии, помимо озвучиваемого текста, составляют фоновые звуки различных темпов и тональностей, быстрые речевые смены и переходы, паузы и фонетические акценты (возгласы, выкрики), а также музыкальные сэмплы. Объединённые посредством компьютерных программ аудиомонтажа, эти структурные элементы порождают саунд-поэтическое произведение, находящееся на стыке поэзии и музыки.

Возможность осязания метафор поэтического текста была предоставлена 3D-поэзией. Известно, что человеческому восприятию непосредственно доступны лишь три измерения пространства, которые однозначно позволяют определить форму физического объекта по его геометрическим размерам (длине, ширине, высоте). Таким образом, преобразование привычного нам двумерного текста в трёхмерный (объёмный) является закономерным, так как позволяет увидеть в тексте то, что было недоступно наблюдателю/читателю при работе с двумерным текстом. Зримая возможность расширения семантического пространства «безразмерного лона трёхмерной поэзии» привела к тому, что некоторые авторы (по всей видимости, взяв пример с поэта Д. Хармса, который «бросал стихи в окно») всерьёз предлагают «печатать стихи на 3D-принтере и ставить их на полку».

Трёхмерная поэзия тесно связана с 4D-поэзией, которая характеризуется наличием дополнительного переменного измерения, в качестве которого может выступать звук, запах, осязание и т. д. Впрочем, указанные сенсорные измерения не относятся к пространственным, поэтому в будущем возможно появление 5D-, 6D- и т. д. поэзии, которая значительно расширит возможности паравербального и невербального творчества, способного нести не только рациональную информацию, но и выражать, с одной стороны, практически необозримый спектр человеческих эмоций и воздействовать на него — с другой.

Ещё одним направлением в медиапоэзии, характеризующимся творческой работой с пространственными измерениями, является голографическая поэзия (holopoetry). Изначально плоский (двумерный) поэтический текст проходит через ряд преобразований, главными из которых являются фотографирование в лучах лазера изображения текста и последующее восстановление волновой картины отражённого им света, — и принимает объёмную форму. Таким образом, становится возможным формирование того или иного смысла из вербальных элементов за счёт динамического изменения их структуры.

Но самым экзотическим направлением в медиапоэзии является биопоэзия (biopoetry). Посредством мультимедийных технологий она связана, прежде всего, с биологией, однако может взаимодействовать и с робототехникой. Основоположником биопоэзии является бразильский (ныне проживающий в США) поэт Э. Кац. Ему принадлежит целый ряд работ, в которых был осуществлён прорыв сквозь формообразование к эстетике единства вербальных, визуальных и пластических форм посредством использования живых организмов (обучение африканского серого попугая стихосложению), способов их общения (модуляция поэтическим текстом ультразвуковых сигналов дельфинов или инфразвука слонов), организованных комбинаций составляющего их биологического материала или элементарных структурных единиц (сочетания нуклеотидов в цепочках ДНК, расположение атомов внутри молекул), а также их кинеза («танцующая» робот-пчела).

Среди всех причин возникновения медиапоэзии главной является поиск авторами новых средств выразительности, причём в процессе исследования границ формотворчества и сооружения сложных многоуровневых конструктов они ограничены лишь возможностями используемых технических средств.

Есть и другая причина: во многом медиапоэзия получила развитие благодаря необходимости яркой презентации поэтического текста. Именно поэтому современные поэты и организаторы поэтических концертов предпочитают ставить полноценные шоу с элементами визуального искусства, танцев, видеопрезентаций, интерактивного общения и т. д. Поэт и исследователь авангарда С. Бирюков, говоря о саунд-поэтах, отмечал, что «они должны совмещать несколько профессий — музыканта, актёра, режиссёра». Похоже, в наши дни медиапоэт должен совмещать гораздо больше профессий. Как следствие, купируются границы между творчеством и восприятием, автором и зрителем, который активно вовлекается в творческий процесс и становится соавтором. В этом смысле существенно трансформируется и само понятие «поэзия» — и приводится в соответствие с первоначальным «poiesis» (греч. — созидание, акт творчества).

***

Несомненно, одна из задач поэзии — развивать язык и обеспечивать общение автора посредством него с читателем. Медиа- и электропоэт приводит язык в соответствие всему богатству медиапространств и технических средств, доступных современному человеку, при этом зачастую отрицает формальное разделение между различными видами искусств. И несмотря на то, что огромный пласт медиа- и электронной поэзии в нашей стране остаётся плохо исследованным, сегодня она представляет собой сложившуюся эстетическую систему, способную решать (и успешно решающую) значительные идейно-художественные задачи.