Труп мира в виде крем-брюле.

Александр Введенский

Этот текст — попытка порассуждать о некоторых особенностях культурного процесса в современном мире. Чтобы от чего-то отталкиваться, возьмем две актуальные истории. При этом текст написан не по поводу того, как нам быть конкретно с ними, просто они хорошо обнажают проблематику. Первая история — про клерикализацию, она вращается вокруг «Херсонеса Таврического», который — к предсказуемому негодованию музейного сообщества — на несколько дней возглавил представитель небезызвестной религиозной организации, и разговоров о передаче в ведение все той же организации Исаакиевкого собора в Петербурге. Вторая история про интервью, которое прокурор Крыма-Нашего неподражаемая Наталья Поклонская дала газете «Комсомольская правда». В нем умница, красавица, спортсменка и комсомолка говорит, что «у них там однополые браки, безнравственность сплошная и разложение абсолютно всего». Этот текст будет о том, что в общем она права. Дьявол, впрочем, в деталях. Поговорим же о разложении.

1

Разлагается на наших глазах — и, вопреки Поклонской, не только «у них», но и «у нас» — действительно практически все, что худо-бедно еще удерживалось в XX веке (точнее — в первой его половине) из старого доброго мира века XIX: религия, семья, публичная сфера, государство, в конце концов. Однако, как писали пропагандисты-большевики в листовках, посвященных теме святых мощей, «гниение — закономерный и естественный процесс». Метафора культур и цивилизаций как живых организмов, мягко говоря, не нова, но я сейчас не буду изнурять себя и читателя перечнем тех, кто ее в разное время под разными углами использовал — не принципиально это. Принципиально, что в природе существует целый класс организмов-редуцентов, специализирующихся на переработке более сложных и крупных форм жизни в биомассу — и ничего, живут. В культуре тоже время от времени появляются свои редуценты, и это, как бы нам ни хотелось верить в обратное, вопрос отнюдь не личного выбора, но — общей судьбы. Трезвая же оценка своего места в экосистеме — залог выживания популяции. И тут хотелось бы высказать два соображения.

Первое: безумие — жить среди разлагающихся трупов и делать вид, что они живые, наряжать их и румянить, усаживать за стол и пытаться кормить. Второе: безумие — жить среди разлагающихся трупов и говорить, что это они, несмотря на запах, так продолжают расти. Первый род безумия характерен для официальной позиции современных российских государственников и окологосударственных спикеров (от первого лица до РПЦ), которые убеждают нас, что никакие расклады принципиально за последние 200 лет не поменялись, культура в целом все та же, что в XIX веке, а все беды от тлетворного Запада, и бороться с ними можно и нужно по рецептам Достоевского и Ильина. Второй род безумия соответствует позиции прогрессистов всех мастей, которые радостно поют тут и там про то, что семьи из трех человек неопределенного пола — это семьи в том же смысле, какой это слово имело последние несколько тысяч лет, или что государство, приватизирующее и отдающее на аутсорсинг все на свете, включая собственную оборонную сферу, — это все то же самое старое доброе государство из трудов теоретиков суверенитета, или что публичная сфера, структурированная как грибница мнений без всякой иерархии — это публичная сфера, или что христианская конфессия, легализующая однополые браки и допускающая женщин до епископского служения — это христианская конфессия, или что современное искусство... короче, что данная нам в ощущениях сверхмассовая и сверхпопулярная культура — это культура в (почему-то все еще) привычном нам, завещанном пращурами 1800-х и ранее годов рождения, смысле.

Выживание человека — возможно, не в смысле биологического вида, но уж точно — в той его специфике, которая определяет своеобразие этого вида и составляет проблематику антропологии, — как и сохранение наивысших достижений, созданных человечеством на протяжении всей его истории, зависит очень во многом от того, удастся ли ему осознать тот факт, что начавшееся в XX веке и продолжающееся до сих пор — катастрофическое явление, а вовсе не очередной этап поступательного развития «того-же-самого» на какой-то из своих фаз. Прогресс при этом существует, его можно измерить — изменением скоростей передачи информации и просто передвижения, изменением количества живущих людей и трупов, остающихся на полях сражений, еще много какими изменениями — и, как и все, что можно измерить, он в той или иной степени реален, просто он не то, что о нем думали некоторые (в основном все в том же XIX веке): его не надо мыслить как некий процесс жизнедеятельности человеческого сообщества — он не просто не результат разумной деятельности человечества в целом (что это вообще такое?), но и вовсе не сильно менее внешний по отношению к конкретному сообществу фактор, чем климатические изменения или солнечная активность. Конечно, если исчезнут все человеческие сообщества (вероятность чего благодаря прогрессу неуклонно растет), то и прогресса не станет, но не так, как не станет, к примеру, дыхания или сердцебиения после смерти всех дышащих и обладающих сердцем, а так, как того давления, которое виды создают друг на друга при распределении ограниченных ресурсов среды, не станет после исчезновения видов.

2

Почему же динамику культуры начиная примерно с конца XIX века (переход к массовому обществу) удобнее и корректнее описывать не как продолжение роста, имевшего место предыдущие лет 500, а как агонию и разложение? Хоть мы и привыкли смотреть на предыдущие поколения свысока и не доверять надежности их суждений, все же главный философ XX века не совсем случайно, наверное, провозгласил смерть Бога, а наиболее значимые художественные и около- движения этого периода тоже, думается, не по одному лишь чистому совпадению были связаны с декадентством и упоением распадом, с пафосом смерти автора, субъекта, преодолением метафизики и расчеловечиванием всего и вся. Помимо всего этого, агонию с последующим разложением уместно диагностировать у культуры начиная с рубежа XIX-XX веков потому, что ее динамика показывает все характерные признаки этих состояний: конвульсии (две мировые войны), эксцессы регуляции и неадекватное поведение иммунной системы (тоталитарные движения и государства), затем — трупное окоченение (последние потуги удержать старые порядки, в капиталистическом лагере — 1950-е с маккартизмом и попытками хоть как-то подморозить в надежде на чудесное воскрешение уже пахнущую, подобно Лазарю, колониальную систему; в социалистическом — застой, в силу большей управляемости продержавшийся несколько дольше), наконец — нивелирование всех иерархий, стирание всех различий, глобализация-гомогенизация культуры.

Последние три пункта — отличительные признаки именно разложения. После наступления смерти тело постепенно переходит от дифференцированного состояния с иерархически организованными и различными, функционально противопоставленными системами, к состоянию тотальной неразличимости, к крем-брюле из эпиграфа, к тому, для чего ни в одном языке нет специальных слов и что вызывает практически у любого человека безотчетное и иррациональное отвращение. Не надо быть проницательным, чтобы видеть параллели между описаниями теоретиков культуры эпохи постмодерна и этими процессами. Про преодоление всяческих различий написано крупными буквами на всех знаменах всех прогрессивных политических сил современности, только при этом умалчивается, что исторически культура, вообще говоря, — не что иное, как система различий, и их преодоление есть свидетельство ее далеко не лучшего состояния. Неразличимое месиво поздней стадии разложения культуры, как белый шум, потенциально содержит в себе любые конфигурации и сообщения, однако они не закодированы в нем, а целиком и полностью зависят от произвола и фантазии вглядывающегося в него человека. Герой известного фильма Антониони вглядывался в картинку и обнаруживал труп. Обыватели же (героев у него в силу вышеописанных обстоятельств быть не может) нашего времени (и в их числе, как ни парадоксально, сам Антониони), напротив, постоянно вглядываются в труп и «различают» в нем все новые и новые картинки. Их тиражируют, разбирают и пересобирают, это называется современным искусством, и его кардинальное отличие от искусства в обычном смысле состоит в том, что оно не обеспечено ничем, кроме произвола художников. Можно резонно заметить, что в действительности и раньше дело обстояло в точности так же, но весь фокус в том, что раньше художник об этом не знал, а теперь знает. Итак, вновь обращаясь к вынесенному в эпиграф Введенскому, «все прямо с ума сошли, мир потух, мир зарезали — он петух». Взглянем же на некоторые предпосылки этого явления.

3

Для любого сообщества существует сфера непосредственного опыта его членов и сфера верифицируемого с большей или меньшей точностью опыта закодированного (опосредованного то есть), и соотношение этих сфер в большой степени определяет динамику и характер культурного процесса. Во времени это две величины: a — временное окно, в котором возможно непосредственное взаимодействие людей разных эпох на уровне повседневного личного опыта, и b — промежуток времени, обозреваемый доступными сообществу средствами, отличными от повседневного личного опыта. Первая величина в зависимости от продолжительности жизни, войн, эпидемий и прочего может колебаться от двух до пяти поколений, вторая же зависит от технологий записи, и ее разброс значительно больше. При отсутствии письменности, например, она практически совпадает с первой, при наличии письма — уже может сильно превышать ее, однако степень точности зависит уже от различных технологий чтения, критического анализа доставшихся свидетельств. В пространстве (продолжая обращаться к априорным категориям, видим мы) этому соответствует развитие технологий передвижения, картографии и связи.

Все, что не входит в сферу непосредственного опыта (и даже изрядная часть того, что входит, но замнем для ясности), в той степени, в какой его не заполняет проверяемое (т. е. отчужденное, минимально зависимое от субъекта) знание, заполняется воображаемым, которое затем структурируется в мифологическое. Так, для бесписьменного архаического человека, ведущего оседлый образ жизни, в сферу непосредственного опыта входит его деревня и чуть-чуть леса вокруг, все остальное уже находится в полной власти хтонических сил, что мы и видим при анализе мифологических систем подобных сообществ. Время для архаического бесписьменного человека вообще практически не существует, так как крошечный зазор между величинами a и b заполняется устной традицией, описывающей, почему мир всегда (или, по крайней мере, до последних времен) был и будет устроен именно так, как сейчас. Характерно, что устная традиция может быть сколь угодно изменчивой — и все равно восприниматься носителями мифа как «та же самая», ее изменчивость не будет фиксироваться носителями, так как будет происходить постепенными сдвигами, а улик в виде текстов оставлять не будет — эффект, хорошо известный антропологам. Собственно, это не только к архаическим сообществам относится, но и к некоторым вполне по ряду признаков модерным, но где культура чтения низкая или отсутствует — отсюда, например, разговоры про «тысячелетнюю историю России».

Прогресс, как уже было сказано выше, существует-таки, и разрыв между a и b с наращиванием технологий записи и чтения (а с ними — объем отчужденного знания) неуклонно становится все больше и больше. Этот разрыв бросает вызовы сообществу, потому что отчужденное знание, накапливаясь, начинает расшатывать мифологические конструкты, обеспечивающие абсолютную ценность всевозможных абсолютов и потому составляющие ядро культуры, выводя ее из равновесия и требуя создания новых, более сложных и совершенных форм для компенсации этого, выделения в культуре новых областей.

4

Однако с чего думать, что рост вызовов будет бесконечно приводить ко все более и более совершенным системам, а не окончится в какой-то момент отказом «иммунной системы» культуры? Простой тезис, который я хочу выдвинуть (и который тоже наверняка уже выдвигали раз сто, но вновь опустим), состоит в том, что расширение этого разрыва не бесконечно ведет к прорывам на новые уровни усложнения культурного механизма, но на определенном этапе, напротив, приводит к его поломке. Экстраполируя тенденции, следует быть осторожным — если мне холодно, то повышение температуры на 10-15 градусов меня может и согреть, но это не значит, что повышение на 100-150 градусов согреет еще лучше. Размер, вопреки известному мнению магистра Йоды, часто имеет значение. В тексте о насилии я уже приводил наблюдение Рене Жирара об интересной и парадоксальной черте жертвенной системы, состоящей в том, что она работает тем лучше, чем менее ее пользователи осведомлены о принципах и целях ее работы. Теперь обобщим это для мифологического ядра культуры вообще (сделать это тем проще, что жертвенная система является, в свою очередь, ядром этого ядра и вообще началом всех начал — «из чего все вещи берут свое начало — в то же самое они и разрушаются со временем, повинуясь необходимости; все они в свое время наказывают друг друга за несправедливость» — говорит Анаксимандр, указывая на конфликт и разрешающее его насилие как источник мира).

В какой-то момент горизонт опосредованного опыта (т. е. отчужденного знания), охватываемый хорошо проверяемыми (т. е. в малой степени зависящими от личностей проверяющих) техниками чтения (интерпретации), становится так велик, что заполнить его мифологическим становится практически невозможно, и тогда происходит гиперинфляция всевозможных значений, крушение всевозможных ценностей, иерархий, различий, словом — вновь возвращаясь к неподражаемой Поклонской — «однополые браки, безнравственность сплошная и разложение абсолютно всего». Это и есть постмодернизм. Его прославленная ирония — вовсе не от того, что все вдруг стали такие шутники, она столь же объективный феномен, как рассеивание света в оптике: оптика меняется, и смысл больше не собирается в абсолюты, имеющий глаза да увидит. Какой уж тут смех.

Проблема, однако, в том, что нельзя, как, видимо, хотят Поклонская и ей подобные, посмотреть на это и сказать: не, нам такое не надо. Потому что если ты это уже видел, то нельзя это, как некоторые говорят, «развидеть». Причина иррационального презрения и отвращения самых разных групп населения к постструктуралистской философии кроется именно в том, что она выносит на открытое обозрение усердно вытесняемое ими знание о том, что все мы в культурном смысле живем, подобно червям в разлагающемся теле. Изволь, однако — как говорил философ Мамардашвили — мыслить точно. Хоть Иисус Христос и совсем не Дед Мороз, но в отношении веры с Ним все в точности так же, как с Дедом Морозом, и единожды обнаружив под бородой из ваты подбородок родителя, уже нельзя вернуться к изначальному состоянию, не покривив душой, хотя играться в веру можно еще долго — и с самыми печальными для нее последствиями: еще Кьеркегор, сравнивая веру Авраама с верой своих современников в связи с историей о жертвоприношении Исаака, отмечал гибельность всяческих «метафор» и «осмыслений» для подлинной религии.

Так вот, если говорить совсем просто и без обиняков, то ключевой момент нашего времени в том, что никакая идея вечной жизни или чего-то подобного невозможна сегодня без некоторой доли метафоричности и подмигиваний. Ничем иным, как подмигиваниями самого малодушного свойства, не является поразительное двуличие, распространенное в современном обществе в отношении вопросов, связанных с религиозными идеями. На последние смотрят так, как будто они состоят из какого-то особенного материала, который не позволяет их анализировать таким же манером, как анализируют прочие высказывания и суждения: когда речь идет о математике, то дважды два четыре, и никому не придет в голову учить детей, что этот факт зависит от их желания или нежелания его признавать, но при этом считается нормальным оставлять на усмотрение человека признание или непризнание факта собственной смертности, который является ничуть не менее, а в некотором смысле и гораздо более железным фактом, чем дважды два.

Между тем, вместо подмигиваний можно высказаться прямо — ведь правду, как известно, говорить легко и приятно. Современный уровень развития исторической науки раз и навсегда закрывает для честного человека все лазейки про уникальность, особый путь и богоизбранность того или иного народа — потому что мы знаем, и весьма точно, сколько было разных великих народов, и что с ними стало, потому что прямые потомки строителей великих пирамид нынче обретаются в квартале мусорщиков Каира, одного из грязнейших городов мира, и каждый, кто не боится неспокойной обстановки — к вопросу о важности технологий передвижения, — может купить билет на самолет и посмотреть на них своими глазами, говоря: sic transit gloria mundi. Но что там слава земная — второе начало термодинамики лишает нас способности без задней мысли и метафор верить в воскресение мертвых, а теория эволюции ставит крест на возможности чистосердечного, без двойного дна и некоторого элемента игры, прочтения Шестоднева.

Несмотря на самоочевидность смерти, никогда раньше человек не обладал таким убедительным набором доказательств ее окончательности и неодолимости — а с уходом возможности помыслить преодоление смерти уходит, разлагается и вся старая культура, чей пафос и чьи наивысшие достижения были обеспечены именно зависанием в промежутке между мечтой о преодолении смерти, которая свойственна любому человеку (и которая, собственно, и отличает человека, смерть осознающего, от остальных видов, живущих инстинктом и слепо старающихся ее избежать, не зная при этом, чего именно они избегают), и недостаточным набором надежных свидетельств ее поистине абсолютного могущества. В этом промежутке гнездились всевозможные абсолюты, а сегодня для них закончились какие бы то ни было достаточные основания. Мы знаем сегодня, что они имели срок годности, и что он истек. Так Бог и умер, а вместе с ним — и вся культура в старом смысле этого слова.

5

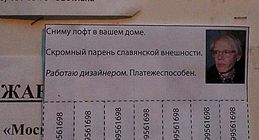

Время перейти к вопросу, что нам делать с их трупами? Мнения, как мы уже выяснили, есть самые разные. Лично я предлагаю формалин. Под этим я подразумеваю такую стратегию, которая не будет игнорировать факт смерти, как это по противоположным причинам и различными способами стремятся делать условные традиционалисты и прогрессисты. Главнейшими жестами должно стать дистанцирование и корректное прочтение всего наследия, которое мы имеем. Иными словами, следует произвести тотальную музеификацию останков культуры, ведь если труп не законсервировать вовремя, то он разложится, и совсем ничего не останется. Музеи рассматривают любую вещь, которая в них выставляется, как мертвую в том смысле, что они не допускают возможности «живого» — то есть не опосредованного табличками с комментариями специалистов — корректного прочтения произведения (за это их не любят прогрессивные художники). Не случайно, опять же, первый музей, открытый в Петербурге основателем города, содержал колбы с заспиртованными трупами различных уродцев. Поистине, музеи веками разрабатывали системы консервирования мертвых во всех смыслах этого слова, и потому совершенно разумно именно к ним обратиться в сложившейся непростой ситуации.

И тут история с «Херсонесом Таврическим» или Исаакиевским собором кажется мне идеальной иллюстрацией наличествующей культурной диспозиции как таковой. Ведь что по сути происходит? Есть некое наследие и две структуры, имеющие принципиально разные представления о том, какая стратегия в большей степени позволит надлежащим образом к этому наследию приобщиться и это наследие сохранить. Церковь предполагает, что учение живо, а потому приобщиться к нему может в наивысшей степени тот, кто придет на службу в Исаакий и откушает после этого евхаристию. Музейное же сообщество предполагает (чаще всего, по малодушию своему, молча), что учение мертво, а проведение богослужений будет коптить свечами интерьер памятника культуры соответствующего периода, в силу чего данный памятник будет терять свои аутентичные свойства быстрее, чем терял бы их под присмотром специалистов. И вот эта дилемма — она на самом деле не про конкретные памятники, и даже не только про религию, она вообще про все. Просто с религией проще всего разглядеть контраст. Причем дилемма эта характеризует не только представителей противоположных лагерей, она в той или иной степени разбивает и каждый из них в отдельности. Поясним это на примере религии.

В современном мире известны законы термодинамики и эволюции, также в нем ценится человеческая жизнь. Все это, как уже было сказано, создает для религии проблемы. И вот есть условный традиционалист и условный прогрессист-модернист. Условный традиционалист предлагает игнорировать, а в пределе запретить концепции, несовместимые с его доктриной: теорию эволюции, термодинамику, психоанализ и прочее. Несмотря на гарантированную ненависть к постмодернизму, он по каким-то причинам в лучших постмодернистских традициях считает, что любое положение на самом деле — только вопрос веры (т. е. что истины не существует, вернее — не существует способа проверить истинность чего бы то ни было), и вера в воскресение мертвых лучше, чем в термодинамику. Это не слишком приятный тип, но условный прогрессист на самом деле куда неприятнее — тот предлагает незаметно подменить Иегову и Христа какими-то непонятными гуманистами-эволюционистами, сгладить все острые углы (так, ему не по вкусу, что Иегове нравится запах горящего жира, а всякую скотину Он, возмутительно игнорируя права животных, определил в пищу человеку.. А уж про права женщин и геев даже вспоминать страшно). Прогрессист допускает однополые браки и возможность женского епископского служения, а пророков и апостолов полагает чем-то вроде современных ученых или, в крайнем случае, античных философов, но только изъясняющихся исключительно многоуровневыми метафорами: ведь буквальное прочтение того, что они говорили, несовместимо с «общечеловеческими ценностями», которые прогрессист на самом деле исповедует, и которые соотносятся с христианством чуть менее, чем никак, и с данными, в которые прогрессист верит, а признать, что они ошибались, он не может, он же «христианин». Полученное обезжиренное и лишенное всех «неправильных» черт учение он предлагает продолжать именовать христианством.

В секулярном лагере мракобесу-традиционалисту соответствует интеллигент (не просто в смысле человека, зарабатывающего интеллектуальным трудом, а именно в том придыхательном, непонятном для населения за пределами СНГ смысле!), который, десакрализовав религиозное и на поверхностном уровне приняв программу Просвещения, тотчас же сакрализовал саму культуру (такие господа обожают писать это слово с большой буквы). Он, кстати, очень похож на церковника-модерниста (и в реальности часто эти идеальные типы в различных пропорциях совмещаются в рамках отдельной личности) и совершает те же ошибки, только психологическая мотивация у него другая: если у того отправной точкой для вытеснения было нежелание принимать христианство как нечто конкретно-историческое, и потому он с готовностью называл последующие мутации и деформации "тем же самым" учением, то интеллигент готов легко смириться с конкретно-исторической природой любого культурного явления — с тем условием, что они все, вопреки смыслу концептов конкретности и историчности, в первую очередь выражают некие "высшие", "духовные" начала, с условием необходимости пресловутых придыханий, аффектации, которая должна прикрыть все нестыковки интеллигентского синтеза всего со всем под эгидой духовных общечеловеческих ценностей. Секулярного же прогрессиста предоставляю читателю вообразить себе самостоятельно, ибо это всем известный типаж — скажу только, что он часто вовлечен в деятельность вокруг совриска.

Возвращаясь к метафоре из начала текста можно констатировать, что все перечисленные позиции так или иначе предполагают игнорировать тот факт, что пациент скончался, — только одни предлагают вопросы про характерный запах запретить, а другие — не запрещать, но отвечать на них, что пациент так на самом деле всегда пах, а значит — он по-прежнему жив (в радикальном случае секулярного прогрессиста — и вовсе объявить смерть идеалом всякой жизни и все достижения прошлого — лишь подготовка к сиянию настоящего и особенно будущего). Разумным представляется вместо солидаризации с теми или другими из этих господ перестать делать вид, что религия имеет какие-то основания в современном мире — в первую очередь ради того, чтобы сохранить остатки самой религии: ведь чтобы делать такой вид, приходится искажать ее положения, идти на компромиссы, размывая чистоту учения. Если честно, без двуличия и «метафор», отнестись хотя бы к материалу школьной программы, то религиозные институции давно следует закрыть, а средства, которые в них вкладываются, направить на музеификацию объектов культа и образование, т. е. обучение как можно большего числа людей корректному прочтению в том числе и религиозных текстов. Функционирование же церкви в современном мире в конечном счете неизбежно приведет к тому, что она потеряет все то, чем когда-то была, как это происходит с протестантскими церквями и модернистскими движениями внутри других конфессий: люди, полагающие, что христианская церковь, благословляющая однополые браки, сохраняет какие-то свойства христианской церкви, делают то же самое, что вышеупомянутые представители бесписьменных сообществ, полагающие, что текст устной традиции никогда не менялся, при том, что у антрополога есть записи, доказывающие обратное, — с той разницей, что простительное для не знающих письма стыдно для обладающих современным критическим инструментарием.

Однако религия, как было сказано — лишь крайний случай. Аналогично дело обстоит и со всеми остальными областями, чье корректное прочтение требует опоры на утраченные мифологемы и абсолюты. Консервированию, деконструкции и музеификации подлежат, например, идеологии всех мастей. Раз уж речь зашла о формалине и трупах — не надо выбрасывать из мавзолея Ильича, надо сделать мавзолей музеем советской политической теологии и советских же технологий бальзамирования. Не надо превращать ВДНХ в то, во что превратили Парк Горького. В отличие от парка, ВДНХ — храмовый по сути комплекс — вот и надо это подчеркнуть, попросить специалистов написать сопроводительные тексты, поставить таблички и бережно поддерживать экспонаты. Успешное консервирование осуществляется на данный момент только в узкой сфере — например, филология осуществляет его по отношению к классической литературе, а в идеале нужно, чтобы нечто подобное было применено ко всему культурному наследию. В общем смысле консервирование означает, что вместо того чтобы имитировать веру, лучше честно признаться в неспособности к ней, в ее неоправданности для нас, и найти для каждого из текстов (в самом широчайшем смысле, не только тех, которые написаны буквами), опирающихся на нее, подходящую дистанцию для наиболее корректной реконструкции опыта того, кто был к вере способен. Зная и эксплицитно признавая уровень метафоричности собственного восприятия тех или иных идей, мы отдаем себе отчет в реальной дистанции, которая нас от них отделяет, и можем получить максимально точное из возможных для нас представление об их содержании.

6

Напоследок хочется сказать вот что: ситуация нашего времени уникальна во многом, но не во всем. Например, что-то сходное происходило с культурой в эпоху позднего эллинизма, незадолго до распада Римской империи. Возможно, и даже весьма вероятно, что в какой-то момент возникнут предпосылки для возрождения подлинной веры и для нового витка построения высокой культуры в старом смысле (например, исламизация всего и вся с запретом на преподавание чрезмерно расширяющих горизонты дисциплин). С моей сугубо личной точки зрения, это будет скорее плохо, чем хорошо, потому что, подобно тому, как свобода лучше, чем несвобода, знание — опять-таки, по моему сугубо личному мнению, — лучше, чем незнание. Кроме того, такой виток будет непременно связан с огромными потрясениями и большим количеством жертв, а мне лично людей жалко — потому, опять-таки, что я знаю точно, что они безвозвратно смертны, и этот факт не зависит от того, верит ли в него хоть один человек.

И вот еще что: кому-то может показаться, что посыл этого текста нигилистичен и непродуктивен — на это хочется заметить, что сколь бы далеко ни заходил обсуждаемый тут процесс разложения культурных иерархий и всевозможных абсолютов, даже потеряв всякую способность искренне верить во что-либо, человек никогда не сможет усомниться в факте собственной способности к мышлению (Декарт гарантирует это), а значит истина — не как какое-то конкретное суждение или положение дел, но как неподвижная точка, вокруг которой вращаются все возможные суждения и положения дел — всегда сохраняет свой абсолютный статус. Во многой мудрости и правда немало печали, но верно и то, что искренняя и последовательно проведенная в жизнь любовь к источнику этой печали способна, как хорошо знал брошенный в тюрьму за святотатства Боэций, даровать надежнейшее из утешений.