«Несоразмерность слова и слова». 13 стихотворений из новой книги

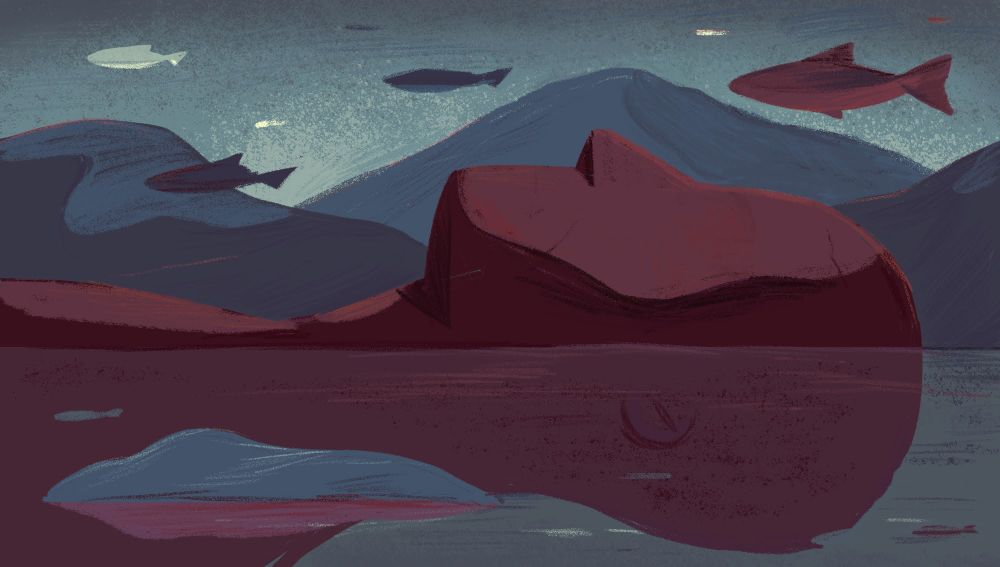

Иллюстрация: Ксения Горшкова

Анна Глазова — поэтесса, переводчица, литературоведка. Родилась в Дубне Московской области, училась в Московском архитектурном институте, затем в Берлинском Техническом университете, в аспирантуре Северо-Западного университета (Эванстон, США), где защитила диссертацию, посвящённую сравнительному анализу поэзии Осипа Мандельштама и Пауля Целана. Преподавала в Корнеллском университете, Университете Джонса Хопкинса, Ратгерском университете. Стихи публиковались в журнале «Воздух», альманахах «Вавилон» и «Черновик», антологии «Девять измерений». Переводила с немецкого произведения Пауля Целана, Эрнста Яндля, Фридерики Майрёкер. Перевела роман Роберта Вальзера «Разбойник» и сборник прозы Уники Цюрн. Автор пяти книг стихотворений. Лауреатка Премии Андрея Белого (2013; шорт-лист 2003, 2008).

•

Очевидное слово, которое мне приходит в голову при чтении стихов Анны Глазовой, — метафизика: разговор о категориях и свойствах мира, данных нам в его физике — очертаниях и движениях. Разговор этот компактен и плотен. Это небольшие заметки на страницах большой книги, которую автор не спеша заполняет. Обращение к сущности предмета, как правило некоего предмета природы, но иногда и своего собственного слова, слова-ребенка («их прикрыть бы»), отсекает хождение вокруг да около, нагнетает смысл. Кроме того, оно очерчивает, всякий раз заново, свои границы — границы метода.

Например, мысль о «разоблачении облака» позволяет разоблачить и саму себя — ведь продолжение мысли показывает, что в облаке на самом деле скрывалось много капель, хранилищ и ретрансляторов глубины. Облако разоблачается, капли падают, мысль движется («в месте соприкосновения / разрастается мысль»), стихотворение очерчивается: удивительно, как много в этих стихах движения при их кажущейся статуарности — впечатление которой обычно создают назывные предложения. Эти предложения обозначают ситуацию — но она отказывается фиксироваться.

Плотность мысли, которую мы ощущаем, в конце концов пролетает сквозь нас, истекает. «Как писать нетяжёлые книги?» — спрашивает Анна Глазова в последнем стихотворении «Лицевого счисления», будто полемизируя с фетовской надписью на томике Тютчева: «Вот эта книжка небольшая / Томов премногих тяжелей». Она пишет: «без тяжести / нет легкости». Тяжесть и легкость сосуществуют в этих стихах диалектически — диалогом внутри монолога.

поэт, критик

*

движение к сути —

нескончаемая воронка

полная танцев частиц

и текущих друг в друга мгновений

времени без источника.

смерч над водой

наполняется смертью водных существ

и кружение мелких чешуек —

неслышная песня

в рёве воды.

*

пусть поднимется сама глубина

(а не из)

и опустится прикоснувшись к

себе, схлынувшей —

то, что рвётся наружу,

касается дна, берегов

и

твоих чувств.

*

несборность рядовых столкновений

нарушения поведения сна

перед сном разумеется сходство примет

помеченных глазом

голосом перечисления лиц

ничего,

лишнего.

*

как бы вскользь

что-то уловленное

будто рыбкой

мелькнувшее по руке

совпадает с движеньем зрачка —

вдруг в друг-

ое отправлено дно

под водой ставшее

вдвое двуглазым

зрение зимородка.

*

несоразмерность слова и слова,

пока не легли на язык,

а когда легли —

их прикрыть бы,

как позой зародыша

взрослого сон.

*

живое с живым поделилось теплом,

из деления выросла разнородная дрожь

будто в пальцах при засыпании.

дрожь и кольца вокруг проткнутой тишины.

тоньше этого звука

точная принадлежность

всех отражённых во влечение знаний.

*

всё что вчиталось сюда между строк

промедление — разрыва — отсутствия

точки и строчки

между двух глотков и времени сна

всё что вместилось —

себя выпивающий выдох

и перерывы сна по частям.

*

разоблачение облака:

в нём ничего не скрывалось —

дождь смывает с воздуха плоскость обзора

в каплях множится глубина

и ещё углубления ищет

смежный со смыслом избывший значение жест.

*

как невозможность дальнего брода между

черновиком и чистовиком

когда сам в это втянут — правым, левым —

всё в чём-то сходится:

из брожения — в изображение

в то что оттолкнуто

от себя и от кажимости,

и тому же подобно.

*

выразимый только

приоткрытием губ

где-то взятый пример

(детства, смерти, события):

ничего не кончается

где нечему было распасться:

лучше сбыться на этих губах.

*

без тяжести

нет лёгкости,

без бессмыслицы

без

без:

в общей силе

к свободе

обещание равновесия.

*

в месте прикосновения

разрастается мысль:

уголёк зрачка в темноте

(будто внутри зверя подсвечен)

и ты чувствуешь

страх прозрачности.

кто-то кутается в меха,

кто-то сам скорняк или его поставщик.

не кто-то — в ворохе (шорохе) темноты

твой истекающий взгляд.

Из книги Анны Глазовой «Лицевое счисление» (Центр Вознесенского, 2020).