Заводной Буратино

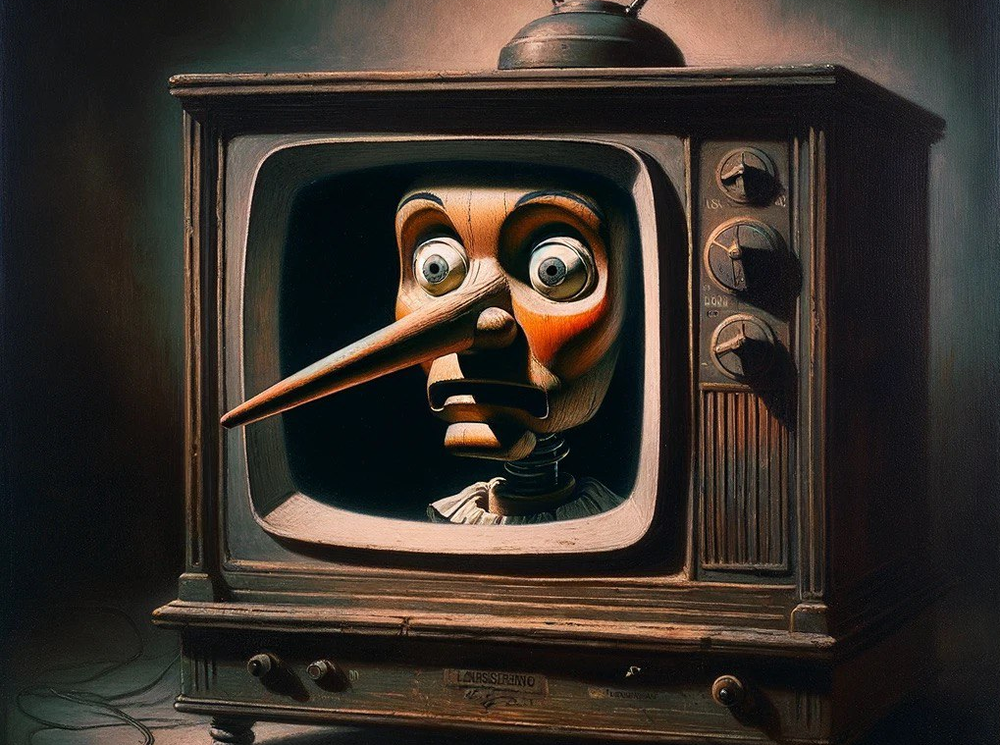

«То, что сейчас происходит в нашей стране, уничтожает мою веру в силу искусства. Похоже, Буратино не смог примириться со своим прошлым и найти внутри целебный огонь любви. Он убил своего отца на наших глазах и при нашем попустительстве. Я не знаю как, но Буратино надо остановить!»/ Иллюстрация: DALL-E

Обожаемый зрителями талантливый режиссер Наумов — после своего нашумевшего спектакля «Заводной Буратино» — делает политическое заявление. Куратор Министерства по Духовному Воспитанию тут же требует от директора театра Кнопочкина уволить вольнодумца, угрожая «найти у театра завышенные сметы на декорации». Кнопочкин стоит перед сложным выбором — уволить принципиального режиссера, сохранив театр и свое место, или поддержать Наумова на свой страх и риск. Сатирический рассказ Бориса Николаева «Заводной Буратино» показывает, что может ждать человека, идущего на сделку с совестью, и как найти смелость противостоять злу.

Памяти А. Н.

Конечно, Наумов был неправ — разве можно в наше время говорить такие вещи со сцены. «Ну как же так, Владимир Львович? Взрослый опытный человек — и тут такой инфантилизм! Теперь весь коллектив оказался под ударом. Неужели нельзя было просто промолчать и не подставляться?» Кнопочкин мысленно задавал себе эти вопросы и не находил ответа столь безответственному поведению режиссера своего театра. Теперь ему предстояла встреча с самим «виновником», и он готовился выпустить на ней весь пар. При этом Кнопочкин очень любил и самого Наумова, и его постановки — в них было столько искренности, любви к людям, доброго искрометного юмора и в то же время глубины затрагиваемых тем. Зрители тоже обожали режиссера и голосовали за него рублем, овациями и восторженными отзывами. Его последний спектакль «Заводной Буратино» стал одним из хитов театрального сезона. Теперь же все достижения пошли коту под хвост — еще никогда Кнопочкин не слышал столько мата от всегда сдержанного Попова, своего куратора из нового Министерства по Духовному Воспитанию.

— Константин Федорович! Вы там ебнулись что ли совсем?! Страх потеряли? Это на всю страну пошло уже! Мне сегодня три раза из Канцелярии звонили! Головы полетят, понимаешь? Ты в первую очередь готовься, твой участок, — рвал и метал Попов.

— Иван Павлович! Я с ним поговорю сейчас. Он мужик горячий, все они творческие, сам понимаешь. Я его попрошу выступить, видео запишем — не хотел, не понял, поторопился…

— Какое видео?! Гони его в шею из театра! Он не жилец уже. Это раньше еще можно было миндальничать, а сейчас уже не то время. В общем, либо ты его до завтра увольняешь, либо будут проблемы, но уже у тебя. Все понятно?

— Иван Павлович, Наумов — дурак, но он не враг. У нас весь театр на его спектаклях держится. Дайте ему последний шанс под мою ответственность! — почти умолял Кнопочкин.

— Исключено. Мне в Канцелярии однозначно сказали убирать, без вариантов вообще. Он в нашей стране больше не сможет работать. Действуй, Константин Федорович, если сам не хочешь остаться без работы. А то и еще хуже.

— Еще хуже? — недоуменно поинтересовался Кнопочкин.

— Всегда можно найти завышенные сметы на декорации, неучтенный налик, алкоголь в буфетах и так далее. Ты все понимаешь, не мальчик.

— Но мы никогда ничего не завышали, каждую копейку считали…

— Блядь, Константин Федорович, ты долбоеб? Сделай дело и доложи мне сразу, — резко отрезал Попов и положил трубку.

Кнопочкин обхватил голову руками, глубоко вздохнул и мысленно прокрутил в голове события предыдущего вечера.

Как обычно, на «Заводном Буратино» был аншлаг, даже несмотря на то, что спектакль шел уже второй сезон и цены на билеты не отличались демократичностью. Помимо обычных посетителей, на спектакле присутствовала особая публика — госслужащие и госпредприниматели со своими спутницами в строгих и не очень вечерних нарядах. Кнопочкин лично встречал дорогих гостей и занимался их рассадкой на первых рядах партера.

— Петр Дмитриевич, прошу вас! — Кнопочкин обходительно усаживал загоревшего высокопоставленного сотрудника Канцелярии с седыми усами, пришедшего на спектакль вместе с супругой в черном платье с декольте и элегантной подвеской Chopard на шее.

— Благодарю, Константин Федорович! Был на «Буратино» год назад, сейчас вот хотел Наденьке показать. Смелый спектакль. Ваш Наумов вольнодумец, конечно! — заметил Петр Дмитриевич.

— Я бы сказал, скорее, новатор, а так он у нас вполне обычный и традиционный, — на всякий случай попытался смягчить замечание Кнопочкин, учитывая наступившие смутные времена.

В спектакле с яркими декорациями и тонким неоклассическим музыкальным рядом шла речь о мальчике по имени Буратино, которого в строгости и отсутствии любви воспитывал суровый отец-одиночка, пытаясь вылепить из сына наследника семейного бизнеса, зачастую прибегая к жестоким манипулятивным методам. Попав во взрослую жизнь, молодой человек тщетно пытается избавиться от детских травм и нелюбви, но постепенно сам скатывается к роли абьюзера, еще больше умножая страдания, как свои собственные, так и окружающих его близких людей. Не в силах вырваться из порочного эмоционального круга, Буратино видит свое спасение в убийстве отца, как кажущегося ему основного источника зла, но, в итоге, совершив злодеяние, открывает портал в еще большую бездну.

Современная трагедия в духе «Джокера» буквально берет зрителей за душу и не отпускает до самого занавеса. Так было и в этот вечер, когда после финала возникла долгая пауза от осмысления происходившего действа, которая сменилась оглушительными аплодисментами. Труппа во главе с Наумовым несколько раз выходила на сцену, получая море цветов и криков «браво». В свой последний выход Наумов неожиданно попросил микрофон. По выражению лица режиссера Кнопочкин сразу почувствовал неладное. Он был в курсе гражданской позиции Наумова, которую он и сам разделял, но боялся высказывать публично, опасаясь последствий.

— Дорогие друзья! Я вас всех сердечно благодарю и очень люблю. Без вас все это не имело бы никакого смысла. Я верю в то, что театр способен менять мир, изучая человеческие души, подсказывая путь к исцелению от пороков и травм, вдохновляя на любовь и сопереживание. Я должен признать, что, похоже, я ошибался. То, что сейчас происходит в нашей стране, уничтожает мою веру в силу искусства. Похоже, коллективный Буратино не смог примириться со своим прошлым и найти внутри целебный огонь любви. Он убил своего отца на наших глазах и при нашем попустительстве. Я не знаю как, но Буратино надо остановить!

Тишина охватила весь зал, кто-то робко начал хлопать, затем другие зрители подхватили аплодисменты, и постепенно волна оваций стала нарастать как лавина. Первые ряды в недоумении зашушукались. Кнопочкин побледнел. Мимо него, не попрощавшись, нервно шевеля усами, быстро прошел Петр Дмитриевич с супругой, напоследок кинув на Кнопочкина холодный пронзительный взгляд. Другие зрители с первых рядов качали головами и так же торопливо покидали свои места. Кнопочкин понимал, что это катастрофа, но был бессилен что-то сделать. Простояв в оцепенении несколько минут, он по привычке направился в гримерку, хотя не совсем понимал цель своего визита.

В гримерке актеры плотно обступили Наумова, всячески выражая ему свое восхищение и поддержку. Было понятно, что наступил момент эйфории и что любые замечания, комментарии и критика будут восприняты в штыки и не возымеют ровно никакого действия. Как опытный политик и руководитель, Кнопочкин решил отложить серьезный разговор с режиссером на завтрашний день. Пока же он просто красноречиво посмотрел на Наумова и, когда смог поймать его взгляд, укоризненно покачал головой. В ответ режиссер ожидаемо отмахнулся.

— Зря ты это, Владимир Львович, — сказал Кнопочкин.

— Константин Федорович, ну что вы все боитесь? Сейчас молчать уже неприлично! Тут все с такой позицией! — кто-то из актеров ответил за Наумова.

— Молодежь, еще ничего не понимаете… — буркнул себе под нос Кнопочкин, вспомнив не сулящий ничего хорошего взгляд Петра Дмитриевича, и покинул гримерку.

Кнопочкин сам мечтал стать режиссером после окончания соответствующего отделения Щукинского училища. Он даже поставил несколько спектаклей в молодежном театре, в том числе и детский «Пиноккио», но уже тогда понял, что великим ему быть не суждено. В 90-е театр переживал не лучшие времена, и многие коллеги ушли делать карьеру на другом поприще; в отсутствие кадров, самому Кнопочкину поступило неожиданное предложение перейти на административную позицию с существенной прибавкой к заработной плате.

К тому времени Кнопочкин уже обзавелся семьей, женившись на Зое, своей однокурснице, с которой они планировали первого ребенка. В такой ситуации вопрос финансовой стабильности становился приоритетным. Взвесив все за и против, Кнопочкин принял предложение, которое определило его карьеру, и, в целом, никогда об этом не жалел. Он стал очень успешным директором театра и сумел вывести его из кризиса, наладив репертуарную политику, экономику, выстраивая отличные отношения как с коллективом, так и вышестоящим начальством.

Как раз в это время в его театре начинал ставить свои первые спектакли молодой, но уже очень яркий режиссер Наумов. Он поражал всех не только своим талантом и самобытностью, но также искренностью и человечностью. Он никогда не стеснялся называть вещи своими именами; его постановки пронзали насквозь и никого не оставляли равнодушными — их либо боготворили, либо ненавидели. Кнопочкин сразу разглядел гений режиссера и старался его во всем поддерживать. Они не были близкими друзьями, но очень уважали друг друга, что отлично сказывалось на работе театра и сделало его центром притяжения столичной интеллектуальной публики.

В личной жизни все тоже складывалось замечательно — Зоя родила Кнопочкину двух детей, сначала Машу, потом Макса, и, несмотря на очень плотный и часто ненормированный рабочий график, ему удавалось уделять довольно много времени семье. Они часто путешествовали, объездив всю Европу, периодически совмещая туризм с театральными гастролями и фестивалями. Рассвет карьеры Кнопочкина пришелся на знаменитый Театр на Бульварах, куда их пригласили поработать в тандеме с Наумовым. Благодаря таланту режиссера и грамотной маркетинговой политике директора, театр превратился в один из самых актуальных в стране, становясь лауреатом всевозможных премий и конкурсов.

При этом Театр на Бульварах часто привлекал к себе внимание не только многочисленных поклонников, но и недоброжелателей, которые устраивали разные провокации на спектаклях — выкрикивали оскорбления, пытаясь сорвать очередную постановку, делали анонимные звонки о заложенной бомбе, обливали афишу краской. Кнопочкину удавалось решать все проблемы с помощью хорошо организованной службы охраны, а также выстроенным отношениям с руководством. Тем не менее, в последнее время Кнопочкину стало казаться, что активисты на спектаклях стали вести себя более развязно, ощущая свою вседозволенность; в одном из последних эпизодов досталось охраннику театра, однако приехавшая на место полиция не стала даже задерживать нападавшего. Все чаще со стороны начальства Кнопочкина звучали замечания о недопустимости «перебарщивания» в постановках и даже «радикализме». Как опытный администратор Кнопочкин чувствовал изменения настроений в обществе, но надеялся на их временный характер и свое неоспоримое умение сглаживать острые углы.

* * *

В дверь постучали, и в кабинет зашел Наумов. Режиссер выглядел уставшим, с мешками под глазами; было очевидно, что он сильно переживает по поводу сложившейся ситуации.

— Костя, я не мог поступить по-другому, — сразу начал режиссер.

— Володя, я все понимаю, я тоже против этого беспредела, но ты должен отдавать себе отчет о последствиях, — ответил Кнопочкин.

— Я готов ко всему и от своих слов не откажусь.

— Кому от этого будет лучше, Володя? Чего ты этим добился?

— Костя, ты прекрасно все понимаешь. Сейчас уже нельзя молчать, это вопрос самоуважения просто. Зачем тогда вообще все это — театр, сила искусства, нравственность, этика? Что мы должны говорить нашим зрителям? Что все хорошо? Продолжайте веселиться и ничего не замечать? Наш спектакль об этом — Буратино пытается примириться со своим травматичным прошлым с помощью насилия, выпуская еще большее зло из бутылки.

— Это понятно, но ты просто ничего этим не изменишь, кроме того, что театр разгонят и возьмут послушных шестеренок.

— А чем мы будем отличаться от этих шестеренок, если сейчас промолчим?

— Мы можем доносить те же мысли, но другим языком.

— Нет, Костя, так они ломают людей, заставляют их публично называть белое черным так, что потом ты сам начинаешь в это верить. Мы обязаны этому противостоять, иначе просто предаем самих себя. Это уже библейский вопрос, а не политический.

— Понятно… В общем, мне звонил Попов. Он требует твоей отставки, ему звонили из Канцелярии. Дело очень серьезное. Мы можем попробовать отыграть назад, но ты должен выступить. Мы придумаем мягкую формулировку. Никакой гарантии нет, так как все зашло слишком далеко, но можно попробовать.

— Костя, мне все равно, какой там Попов звонил. Я не буду ничего брать назад. Более того, я буду все время говорить об этом после спектаклей, пока это будет возможно.

— Но это самоубийство, ты понимаешь?

— Да, понимаю. Могу идти?

— Вот и поговорили.

Наумов встал со стула и направился к выходу. Дойдя до двери, он обернулся.

— Ты видел, какие рожи были у этих на первых рядах, когда весь зал аплодировал? Бесценно.

Кнопочкин невольно улыбнулся. Дверь за Наумовым захлопнулась. Было очевидно, что режиссер не пойдет на сделку, и, скорее всего, придется принимать тяжелое решение. Театр, конечно, уже не будет прежним, но он выживет и как-то приспособится к новым условиям — в конце концов, актерам, режиссерам, сценаристам, техникам, осветителям и буфетчикам надо на что-то есть самим и кормить свои семьи. «Не все могут и должны быть героями. Наумов уедет за границу — с таким талантом точно не пропадет. А мы тут как-нибудь сами перекантуемся, а что еще делать?.. Завтра официально сообщу Наумову и доложу Попову», — размышлял про себя Кнопочкин.

Как это часто происходит, самый тяжелый рабочий день длился бесконечно долго. Кнопочкин мечтал поскорее оказаться дома, чтобы переключиться и хотя бы на время забыть о мучившей его дилемме. Наконец, закончив все неотложные дела, он пулей вылетел из своего кабинета и, стараясь ни с кем не пересекаться, направился на служебную парковку к любимому Фольксваген Туарег, который был всегда готов с комфортом переместить хозяина в оазис семейного спокойствия в сталинском доме в районе Фрунзенской набережной. В бесконечной пробке на Садовом кольце на телефон пришло сообщение от Зои — «приезжай скорее, проблема с Максом». На вопрос «что случилось?» пришел ответ «все уже хорошо, но тебе с ним надо серьезно поговорить». Кнопочкин вздохнул и продолжил пробираться сквозь плотный московский траффик.

В прихожей Кнопочкина встретила жена со встревоженным лицом.

— Зоя, в чем дело?

— Макс подрался на улице.

— Господи! Нужен врач?

— Нет, все более-менее в порядке, я его уже обработала. Но я боюсь за него, поговори с ним, пожалуйста.

— С кем он сцепился? Всегда спокойный парень.

— Он тебе сам все расскажет. Только не ругай его сильно, пожалуйста!

— У меня уже нет сил ни с кем сегодня ругаться. Наумова увольняем, представляешь?!

— Боже. За что? За выступление?

— Да… А он упертый, ни в какую не хочет отступить.

— А как театр без него? Я не понимаю…

— Зоя, я не знаю… Мир сошел с ума, если ты не в курсе… Мне уже вообще все равно. Будем вести детские утренники, ставить водевили и патриотические агитки — что скажут, то и будем делать. Я устал со всеми бороться и ссать против ветра, извини за мой французский. Все бесполезно, они всех нагнут все равно. Где этот Рэмбо?

— У себя в комнате.

Макс сидел на своей кровати, уткнувшись в телефон и периодически всхлипывая.

— Макс! — строго поприветствовал отпрыска Кнопочкин.

Отпрыск не поднимал голову и судорожно продолжал терроризировать экран.

— Макс, ты можешь посмотреть на меня? — настаивал Кнопочкин.

Макс молча покачал головой.

Кнопочкин опустился на корточки, пытаясь рассмотреть лицо сына. Макс отвернулся, продолжая всхлипывать.

— Так, хватит ломать комедию. Давай, быстро посмотри на меня!

Макс медленно поднял голову и посмотрел на отца. Под правым глазом сына проступил небольшой фингал, на лице было несколько ссадин, обработанных йодом. Из глаз Макса текли слезы, которые он, как мог, пытался сдерживать.

— Так можно глаза лишиться вообще-то. Что произошло?

— Ничего.

— Макс!

— Они издевались над бездомным.

— Кто издевался?

— Я не знаю их. Какие-то взрослые ребята, кажется из двора, где «Перекресток».

— А зачем ты полез?

— Они его обзывали, смеялись и давали пендалей… Он был слабый совсем и, кажется, пьяный.

— Еще и пьяный. А тебе-то какое дело?! Сами разберутся. Сколько их было?

— Трое.

— И что ты мог сделать с троими? Позвал бы кого-то, в крайнем случае.

— Там никого не было. Я просто сделал им замечание, попросил отстать от него. А они на меня полезли.

— Макс, ну ты же взрослый уже, зачем лезть на рожон? Еще хорошо отделался.

— Я не мог просто так пройти. Это несправедливо и нечестно втроем на одного слабого. Он им ничего не сделал. Ты сам мне говорил, что нельзя с таким мириться.

— Господи, Макс! Вот я тебе сейчас говорю, не лезь ты никуда — сам с фингалом, маме и мне сколько нервов, еще, видимо, надо в полицию заявление писать, еще к врачу показаться с твоим глазом. Как будто других проблем больше нет!

От обиды у Макса из глаз текли крупные слезы, создавая разводы из йода.

— Макс, тебе пора уже взрослеть. Мир не всегда справедлив и благороден, к сожалению, и надо думать о последствиях, когда что-то делаешь. В итоге ты этого бомжа не защитил и сам по башке получил… И кому от этого лучше?

— Я не хочу так взрослеть. Это нечестно, ты сам говорил, — бубнил себе под нос Макс.

— Ладно, потом еще побеседуем, — раздраженный Кнопочкин вышел из комнаты сына.

— Ну что, как поговорили? — поинтересовалась Зоя.

— Бесполезно. Второй упертый за день. А мне все расхлебывать за этих принципиальных, — ответил Кнопочкин.

Семейный ужин прошел почти в полной тишине. Макс немного успокоился, но все еще отводил взгляд от отца; Зоя старалась немного разрядить напряженную атмосферу разговорами о совместном путешествии, но никто из присутствующих хмурых мужчин ее не поддерживал.

Всю ночь Кнопочкину снились кошмары. Сначала ему насильно показывали Буратино по телевизору — он что-то очень долго и увлеченно декларировал, а его нос в это время увеличивался в размерах, пока не стал торчать прямо из экрана. Кнопочкин захотел убежать, но обнаружил, что был прикован к креслу. Нос Буратино уже достиг Кнопочкина в домашнем кресле и стал больно упираться в живот, продолжая расти. Из-за спины Буратино показался раскрасневшийся Попов, который размахивал руками и орал благим матом. В какой-то момент у Кнопочкина возникло ощущение, что нос Буратино может вспороть ему живот. Он стал звать на помощь, но никто не откликался. Вместо этого где-то в верхнем углу странной темной комнаты показалась светящаяся ложа с красными бархатными занавесками, в которой сидели усатый загорелый Петр Дмитриевич с супругой в Chopard и горячо аплодировали происходящему. Нос Буратино уже практически проткнул Кнопочкина, когда неожиданно откуда-то из телевизора послышался голос Макса. Буратино и Попов обернулись на шум и с криками бросились в сторону новой жертвы; за ними уже в телевизоре показались спины радостно гикающих и хлопающих в ладоши Петра Дмитриевича и Наденьки. Кнопочкин рванулся с кресла, чтобы остановить погоню, но только для того, чтобы упереться в непроходимый экран телевизора, от отчаяния издавая истошный крик «нееееееееет!».

Проснувшись в холодном поту, Кнопочкин бросился в комнату сына и, обнаружив Макса мирно посапывающим в кровати и немного успокоившись, поправил на нем одеяло и аккуратно присел на самый край. Просидев так примерно с полчаса, Кнопочкин неотрывно смотрел на спящего сына и сам тихо всхлипывал. С приходом рассвета он нежно поцеловал Макса и бесшумно вышел из комнаты.

Подъехав к зданию Театра на Бульварах и припарковавшись, Кнопочкин вышел из машины и направился к святящейся витрине с актуальным репертуаром. Витрина была щедро полита зеленой краской, а на афише «Заводного Буратино» была жирно нарисована Буква. «Не дождетесь, негодяи», — подумал про себя Кнопочкин и нырнул в подъезд старого московского особняка в стиле ампир.

— Зинаида Ивановна, можно вас побеспокоить? — Кнопочкин обратился к бессменной уборщице театра.

— Константин Федорович, я уже видела. Ужас, что творят, бессовестные! — ответила Зинаида Ивановна, держа в руках швабру словно винтовку.

— Я на вас очень рассчитываю, пожалуйста, отмойте все к открытию. Если нужны специальные средства, скажите Игорю Петровичу, он съездит и все купит.

— Константин Федорович, я все сделаю, не волнуйтесь. По голове бы им настучать за такое! — возмущалась Зинаида Ивановна, сотрясая швабру.

— Да там стучи, не стучи - уже не поможет.. Спасибо вам огромное, что бы я без вас делал! — с этими словами Кнопочкин уже бодро направлялся в сторону буфета за традиционным утренним латте.

Рабочий кабинет Кнопочкина был залит утренним московским солнцем, запах кофе быстро наполнил помещение и настроил руководителя театра на бодрый продуктивный день. Кнопочкин плюхнулся в любимое кожаное кресло. Со стола на него смотрело семейное фото с прошлогоднего отдыха на Кипре. Кнопочкин невольно подмигнул Максу. Звонок от Попова из министерства не заставил себя ждать.

— Константин Федорович, приветствую!

— Доброе утро, Иван Павлович!

— Так, ну все в порядке? Пообщались с Наумовым? Сегодня «Буратино» уже нельзя показывать, отменяйте, мне звонил сам Петр Дмитриевич!

— Да, все замечательно. Иди ты, Иван Павлович, пожалуйста, на хуй! Ничего мы отменять не будем. Я пока что здесь директор, и мы сами решим, что ставить, а что нет. А Петру Дмитриевичу передай, что бесплатных билетов на первые ряды больше не будет. И для его швабры в Chopard тоже. Пусть покупают через кассы, если хотят приобщиться к прекрасному. До свидания, Иван Павлович, вас что-то плохо слышно, а у меня работы много.

Кнопочкин выключил телефон, отпил латте из картонного стаканчика и, довольный собой, откинулся в кресле. В дверь постучали.

— Входите! — скомандовал Кнопочкин, ожидая любого исхода.

В двери показался бледный Наумов с чистым листом бумаги.

— Это что такое? — удивился Кнопочкин.

— Для заявления. Весь телеграм уже трубит о моем увольнении.

— Бред полный. Впервые слышу. И ты поменьше читай эту помойку. Я твой директор, и у нас сегодня аншлаг. Почему ты до сих пор не на репетиции?

Теперь настало время удивляться Наумову.

— Ты серьезно? А как же Попов?

— Попов пусть идет в попу. Мы сегодня играем «Буратино».

— А что завтра?

— А что завтра, я не знаю, пусть Попов разбирается в своих снах.

— Каких снах? — не понял Наумов.

— Неважно. Делай, что должен, и будь, что будет. За работу!

Наумов положил чистый лист на стол.

— Спасибо, Костя!

— Это тебе спасибо! Кстати, позови меня на сцену в конце.

— Ты серьезно?

— Я тоже что-то добавлю как директор и гражданин.

Наумов молча встал из-за стола, крепко пожал Кнопочкину руку и вышел из кабинета.

Кнопочкин выдохнул и опять взялся за телефон.

— Макс, привет! Зарядку делаешь? Отлично! Слушай, прости меня, что я вчера на тебя ругался. Ты был прав, нельзя проходить мимо и молчать, когда происходит несправедливость. Я горжусь тобой. Фингал пройдет, а честь останется. И я очень тебя люблю. До вечера! В качестве моральной компенсации? Договорились, с меня боулинг. Хорошо, и билеты на «Спартак». Аферист!

Телефон разрывался от входящих звонков и был переведен Кнопочкиным на беззвучный режим. Директор Театра на Бульварах по-хозяйски закинул ноги на дубовый стол, включил на компьютере джазовую композицию Song for My Father в исполнении квинтета Хораса Сильвера, достал из подаренного на недавний юбилей мини хумидора любимую кубинскую сигару Romeo y Julieta и смачно закурил.