«Фрикономика: экономист-хулиган и журналист-сорвиголова исследуют скрытые причины всего на свете» — мировой бестселлер, книга Стивена Левитта и Стивена Дабнера, в которой они используют методы экономики и математической статистики, чтобы изучать несвойственные для этих наук явления: коррупцию в системе борцов сумо, экономическую модель банды торговцев крэком, степень влияния родителей на благополучие детей и многое другое. Нередко Левитт и Дабнер приходят к поразительным выводам, на первый взгляд полностью противоречащим здравому смыслу. Недавно эта книга вышла в издательстве «Альпина Паблишер».

Дискурс публикует одну из самых интересных глав этой книги, в которой авторы исследуют факторы, влияющие на уровень преступности в обществе: численность полиции, законы об оружии, бедность населения, запрет абортов и др., и определяют, какие из них имеют решающее значение, а какие практически безразличны.

В 1966 году, всего лишь через год после того, как Николае Чаушеску стал коммунистическим диктатором Румынии, он запретил проведение абортов. «Зародыш является собственностью государства, — заявил он. — Каждый человек, избавляющийся от ребенка, — это дезертир, преступающий законы национальной преемственности».

Подобные помпезные заявления были вполне обычным делом во времена правления Чаушеску, имевшего в голове «главный план» — создание нации новых социалистических людей. Воплощение этого плана производилось в стране с невероятным размахом. Чаушеску строил для себя дворцы, в то же самое время проявляя жестокость и пренебрежение по отношению к своим гражданам. Отказавшись от развития сельского хозяйства в пользу промышленности, он вынудил множество жителей сельскохозяйственных регионов поселиться в неотапливаемых многоэтажных домах. Он ставил на различные правительственные должности своих родственников, в том числе жену Елену, которая не считала свою жизнь достаточно полной без сорока домов и огромных запасов мехов и драгоценностей. Мадам Чаушеску официально носившая титул «Лучшая мать Румынии», на самом деле не обладала выраженными материнскими чувствами. «Сколько червей ни корми, им всегда мало», — сказала она, узнав о том, что страна испытывает дефицит продовольствия (вызванный неумелыми действиями ее мужа). Она даже организовала слежку за своими собственными детьми для того, чтобы убедиться в их лояльности.

Запрет на аборты, введенный Чаушеску, был призван содействовать его важной цели: быстрому усилению Румынии за счет резкого прироста населения. До 1966 года Румыния жила по одному из самых либеральных законов в отношении абортов в мире. Аборт представляет собой основную форму контроля рождаемости — на каждого родившегося ребенка приходилось в среднем по четыре аборта. Теперь же аборты практически оказались вне закона. Единственным исключением из нового правила были женщины, уже имевшие по четыре ребенка или занимавшие высокие должности в коммунистической партии. В то же самое время под запретом оказались средства контрацепции и половое образование. Правительственные служащие, получившие саркастическое прозвище «менструальная полиция», регулярно посещали предприятия, заставляя работавших там женщин проходить тест на беременность. Если результаты той или иной женщины постоянно оказывались отрицательными, ее заставляли платить значительный «налог на воздержание».

Стимулы, предложенные Чаушеску, привели к желаемому эффекту. В течение всего лишь одного года после введения закона, запрещавшего аборты, показатель рождаемости в Румынии удвоился. Румынские дети появлялись на свет в стране, жизнь в которой была довольно унылой (если только вы не принадлежали к клану Чаушеску или к элите коммунистической партии). Однако судьба детей, родившихся после принятия закона, была еще более жалкой. По сравнению с детьми, появившимися на свет всего на год раньше, положение этих младенцев всего через несколько лет оказывалось куда более печальным практически во всех отношениях: они получали более низкие оценки в школе, имели меньше шансов на успех на рынке труда и значительно больше шансов стать преступниками.

Запрет на аборты сохранялся до тех пор, пока Чаушеску не был свергнут. 16 декабря 1989 года тысячи людей, протестовавших против его бесчеловечного режима, вышли на улицы города Тимишоара. Среди участников акций протеста было много подростков и студентов младших курсов. Полиция убила несколько десятков молодых людей. Позднее один из лидеров оппозиции, сорокалетний преподаватель, рассказывал, что он принял участие в акциях протеста благодаря своей тринадцатилетней дочери, убедившей его превозмочь свой страх. «Самое интересное заключается в том, что наши собственные дети учили нас не бояться, — сказал он. — Большинство участников акций протеста были в возрасте от тринадцати до двадцати лет». Через несколько дней после бойни в Тимишоаре Чаушеску выступал с речью в Бухаресте перед толпой, состоявшей из 300 тысяч человек. И вновь молодежь сказала свое слово. Речь Чаушеску постоянно прерывалась криками «Тимишоара!» и «Долой убийц!». Пришло время платить по счетам. Николае и Елена пытались выбраться из страны с одним миллиардом долларов наличными, однако были схвачены. После непродолжительного суда они были расстреляны взводом солдат прямо накануне Рождества.

Николае Чаушеску принял жестокую смерть — единственный из коммунистических лидеров, смещенных со своих постов в разных странах после развала Советского Союза. Не стоит упускать из виду, что его смерть оказалась в определенной степени следствием действий румынской молодежи, многие представители которой вообще не появились бы на свет, если бы не запрет на аборты.

Вам может показаться странным, что мы начинаем рассказ о преступности в США в 1990-х годах с истории об абортах в Румынии. Однако на самом деле ничего странного в этом нет. В определенном смысле история об абортах в Румынии представляет собой противоположность истории об американской преступности. Точка пересечения двух историй возникла в канун Рождества 1989 года, когда фатальный опыт Николае Чаушеску, получившего пулю в голову, доказал, что запрет на аборты привел к куда более серьезным последствиям, чем предполагал Чаушеску.

В эти же дни преступность в Соединенных Штатах достигла пикового уровня. За предыдущие пятнадцать лет рост количества преступлений, связанных с насилием, составил 80 процентов. Рассказы о преступлениях были основной темой выпуска новостей и разговоров между людьми.

Когда же уровень преступности в начале 1990-х годов начал падать, это произошло настолько быстро и неожиданно, что множество людей пришло в искреннее недоумение. Даже экспертам потребовался целый ряд лет для того, чтобы признать сам факт снижения преступности, ведь они были совершенно уверены в наличии обратной тенденции. Более того, даже когда преступность уже упала ниже пикового значения, многие эксперты продолжали выступать со сценариями один мрачнее другого. Однако свидетельства были неопровержимыми: долгий и мощный всплеск преступности сменился движением в противоположном направлении, и падение не остановилось до тех пор, пока не дошло до уровня сорокалетней давности.

Теперь эксперты начали наперебой давать объяснения того, почему их прежние прогнозы оказались неверными. Криминалист Джеймс Фокс объяснил, что его прежнее предупреждение о «кровавой бане» было намеренным преувеличением. «Я никогда не говорил о том, что кровь будет действительно течь по улицам широкими потоками, — сказал он, — но я использовал такие сильные выражения, как „кровавая баня“, для того чтобы привлечь внимание людей. И это мне удалось. И я не намерен извиняться за то, что использовал столь экспрессивные термины». (Если вам кажется странным, что Фокс пытается указать на отличие между двумя синонимичными понятиями «кровавая баня» и «потоки крови на улицах», то вспомните, что эксперты всегда действуют в своих интересах, даже когда им приходится защищаться.)

После того как преступность пошла на убыль и люди вспомнили о том, насколько хорошо жить в мире без преступлений, возник вполне естественный вопрос: а куда же делись все преступники?

На первый взгляд, здесь кроется какая-то загадка. Никто из людей, призванных отслеживать состояние преступности, — ни криминалисты, ни полицейские начальники, ни экономисты, ни политики — не смогли предугадать столь резкого падения.

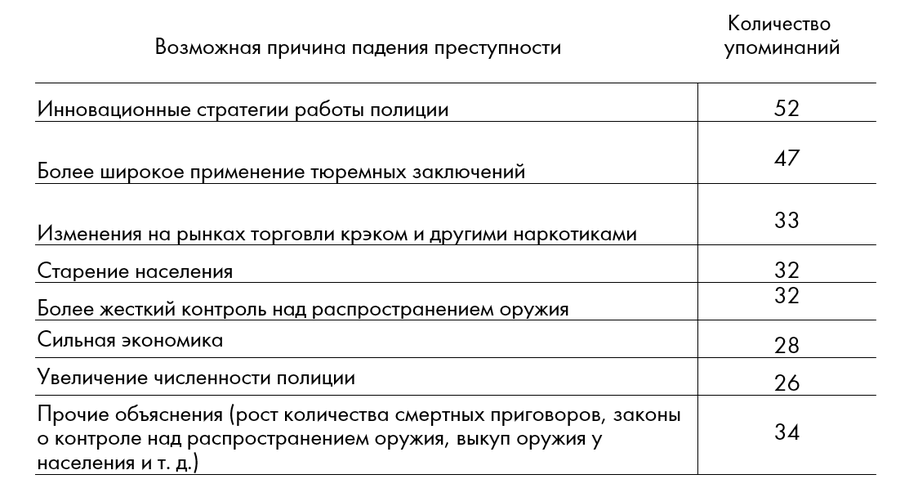

Однако уже после того, как падение стало фактом, вся эта армия экспертов принялась выдвигать массу гипотез, призванных объяснить произошедшее. Этой теме было посвящено множество газетных статей. Часто выводы статей зависели исключительно от того, с кем именно из экспертов удалось поговорить репортеру. Ниже приведены объяснения падения уровня преступности по степени частоты упоминания в статьях десяти крупнейших газет за период с 1991 по 2001 год (статьи были взяты нами из базы данных LexisNexis):

Если вам нравится разгадывать головоломки, то вы можете потратить пару минут и поразмышлять над тем, какие из этих объяснений стоит принимать во внимание, а какие — нет. Подсказка: из семи основных пояснений в этом списке лишь три (как показывают данные) действительно внесли свой вклад в падение уровня преступности. Остальные же представляют собой в основном плод воображения, следствие личной заинтересованности или принятие желаемого за действительное. Еще одна подсказка: одна из главнейших причин снижения преступности (которой вполне можно дать количественную оценку) не включена в этот список, потому что не была упомянута ни в одной газетной статье.

Давайте поговорим о такой однозначной причине, как сильная экономика. Снижение преступности, возникшее в начале 1990-х годов, сопровождалось расцветом экономики и значительным снижением уровня безработицы. Можно предположить, что именно экономика явилась молотом, расплющившим преступность в лепешку. Однако более пристальный взгляд на данные разрушает эту теорию. Вполне справедливо утверждение о том, что более активный рынок труда может понизить привлекательность ряда преступлений. Однако к ним относятся лишь преступления с четкой финансовой мотивацией: кражи, грабежи и угоны автомобилей, а не такие преступления, как убийства, нанесение телесных повреждений или изнасилования. Более того, ряд исследований показал, что снижение безработицы на один процент обычно приводит к снижению мелких преступлений также примерно на процент. Однако в 1990-х годах уровень безработицы снизился на два процента, а количество мелких преступлений за тот же период упало примерно на 40 процентов. А если посмотреть на ситуацию с преступлениями, связанными с насилием, то теория влияния сильной экономики вообще не выдерживает никакой критики. Количество убийств в 1990-х годах снизилось значительно больше, чем количество других видов преступлений, а ряд исследований продемонстрировал отсутствие сколь-нибудь значимой связи между состоянием экономики и количеством преступлений, связанных с насилием. Неубедительность этой теории становится еще более заметной при изучении другого исторического периода — 1960-х годов, в течение которого динамичное развитие экономики сопровождалось резким ростом количества преступлений, связанных с насилием. Таким образом, хотя сильная экономика 1990-х годов и могла бы показаться возможной причиной падения преступности, факты свидетельствуют о том, что она практически не оказала сколь- нибудь сильного влияния на поведение преступников.

Впрочем, в данном случае мы использовали термин «экономика» в довольно широком смысле — имея в виду не только систему, позволявшую строить и поддерживать в работоспособном состоянии сотни тюрем. Давайте теперь рассмотрим другую возможную причину падения преступности: более широкое применение в качестве наказания тюремного заключения. А для начала зададим себе обратный вопрос. Вместо того чтобы выяснять, почему преступность так снизилась, давайте подумаем о том, почему она так выросла в предшествующий исторический период?

В первой половине ХХ века количество преступлений в США, связанных с насилием, было относительно стабильным. Однако в 1960-х годах начался резкий рост преступности. Теперь уже очевидно, что одним из основных факторов, способствовавших росту преступности, была довольно мягкая система правосудия. Средняя продолжительность тюремного срока снижалась на протяжении всего десятилетия, равно как и количество приговоров, предполагавших заключение. Отчасти эта тенденция была вызвана расширением прав людей, обвинявшихся в преступлениях. Кто-то может также посчитать, что это расширение было чрезмерным (разумеется, у этой точки зрения будут свои оппоненты). В то же время политики стали мягче относиться к преступности. По словам экономиста Гэри Беккера, они боялись «прослыть расистами, так как доля преступников среди чернокожих и латиноамериканцев была непропорционально большой». Так что, если бы вы решили пойти на преступление, внешние факторы играли бы вам на руку: у вас была бы относительно небольшая вероятность попасть в тюрьму, но даже в случае тюремного заключения ваш срок оказался бы маленьким. Поскольку преступники реагируют на стимулы точно так же, как обычные люди, результатом этого стал всплеск преступности.

Прошло немалое время, прежде чем в результате ожесточенных политических дебатов судебная система стала более жесткой. Преступники (в особенности наркодилеры и нарушители условий досрочного освобождения), которые прежде могли оставаться на свободе, теперь отправлялись за свои преступления в тюрьму. За период между 1980 и 2000 годами количество людей, приговоренных к тюремному заключению за торговлю наркотиками, увеличилось в пятнадцать раз. Одновременно были увеличены сроки заключения за другие преступления, в особенности связанные с насилием. Все это в совокупности имело потрясающий эффект. К 2000 году в тюрьмах находилось свыше двух миллионов людей — примерно в четыре раза больше, чем в 1972 году. Не менее половины прироста количества заключенных произошло в 1990-х годах.

Может показаться, что связь между ужесточением наказания и снижением уровня преступности довольно сильна. Тюремный срок играл двоякую роль — сдерживающую (для потенциальных преступников) и профилактическую (для преступников, уже находившихся в заключении). Это может показаться достаточно логичным, однако некоторые криминалисты не согласились с этим утверждением. Проведенное в 1997 году научное исследование под названием «В поддержку моратория на строительство тюрем» отметило, что уровень преступности часто соответствует уровню количества людей, находящихся в заключении. В исследовании был сделан вывод о том, что уровень преступности может быть снижен только при снижении количества заключенных. (К счастью, тюремщики не бросились сразу же освобождать узников, а затем терпеливо ждать падения уровня преступности.) Политолог Джон ди Улио впоследствии прокомментировал произошедшее так: «По всей видимости, только профессора криминологии могут сомневаться в том факте, что нахождение опасного преступника в заключении способно снизить уровень преступности».

Аргументы авторов исследования основаны на фундаментальной ошибке — путанице между корреляцией и причинно-следственной связью. Давайте рассмотрим другую ситуацию. Мэр некоего города видит, что жители активно празднуют победу городской команды в национальном чемпионате по бейсболу. Он замечает связь между двумя событиями, однако, так же как и авторы исследования, не может определить принципы выстраивания этой связи. Поэтому на следующий год этот мэр отдает распоряжение, чтобы жители начали праздновать победу уже перед первым матчем чемпионата — следуя его логике, именно такой праздник позволит команде обеспечить себе будущую победу.

Существует множество причин, по которым нам может не нравиться значительное увеличение количества заключенных. Не всем нравится тот факт, что значительная доля американцев, в основном чернокожих, живет за решеткой. Кроме того, тюремное заключение не позволяет выявить истинных причин преступления, которые могут быть разными и комплексными. Кроме того, тюремное заключение сложно назвать недорогим решением проблемы: содержание в тюрьме одного заключенного обходится примерно в 25 тысяч долларов в год. Однако если наша цель состоит в том, чтобы объяснить причины резкого падения преступности в 1990-х годах, то усиление роли тюрем может быть вполне возможной причиной этого. Этот фактор отвечает примерно за треть падения.

Часто, говоря о тюремном заключении, эксперты упоминают и другую причину: рост количества смертных приговоров. Количество казней по решению суда в Соединенных Штатах за период 1980-1990-х годов выросло в четыре раза. Это заставило многих людей считать (в особенности в свете дебатов, продолжавшихся не одно десятилетие), что смертные приговоры помогают снизить преступность. Однако в этих дебатах обычно упускаются из внимания два важных факта.

Если принять во внимание, насколько редко смертные приговоры в США приводятся в исполнение и сколько времени проходит между объявлением приговора и приведением его в исполнение, то никакой разумный преступник не будет бояться казни. Несмотря на четырехкратный рост числа смертных приговоров за десять лет, в 1990-х годах в Соединенных Штатах было приведено в исполнение лишь 478 из них. Любой родитель, когда-либо говоривший своему ребенку: «Я досчитаю до десяти, и если ты не сделаешь то, о чем я прошу, то я тебя накажу», знает разницу между предупреждением и пустой угрозой. На момент написания этой книги в штате Нью-Йорк, вернувшемся к смертной казни в 1995 году, не был казнен ни один преступник.

Доля смертных приговоров, приведенных в исполнение, ежегодно составляет всего два процента — сопоставьте эту цифру с семипроцентной вероятностью гибели для члена банды Black Gangster Disciple Nation. Если жизнь после смертного приговора представляется более безопасной, чем жизнь уличного бандита, то сложно поверить, что риск смертной казни окажется сколь-нибудь значимым стимулом для преступника. Подобно трехдолларовому штрафу для опаздывающих родителей в израильском детском саду, негативный стимул в виде смертной казни оказывается недостаточно серьезным для того, чтобы преступник изменил свое привычное поведение.

Второй недостаток смертной казни является еще более очевидным. Но давайте предположим, что смертная казнь действительно может стать сдерживающим фактором, насколько она в таком случае способна действительно сдержать преступность? Экономист Айзек Эрлих в своей широко цитируемой работе 1975 года выдвинул гипотезу, которую многие считают чрезмерно оптимистичной. По его мнению, казнь одного преступника приводит к снижению количества убийств на семь. А теперь давайте произведем кое-какие расчеты. В 1991 году в Соединенных Штатах приведено в действие 14 смертных приговоров, а в 2001 году — 66. Если следовать логике Эрлиха, то дополнительные 52 случая исполнения приговора привели бы к снижению количества убийств в 2001 году на 364 — разумеется, это не так уж и мало. Однако эта цифра составляет менее четырех процентов от общего снижения количества убийств за год. Так что если даже мы согласимся с логикой Эрлиха, то применение смертной казни может служить объяснением всего 1/25 части всего объема падения количества убийств в 1990-х годах. А так как смертная казнь редко применяется в отношении других преступлений, ее сдерживающий эффект вряд ли может объяснить снижение уровня других видов преступлений, связанных с насилием.

Таким образом, крайне маловероятно, что смертная казнь в том виде, как она применяется в Соединенных Штатах в настоящее время, может оказать сколь-нибудь важное влияние на снижение общего уровня преступности. К этому выводу пришли даже многолетние сторонники смертной казни. «Я чувствую, что должен как с моральной, так и с интеллектуальной точки зрения признать, что эксперименты со смертной казнью потерпели неудачу, — заявил в 1994 году судья Верховного суда США Гарри Блэкмун, который отдавал свой голос

в пользу смертной казни на протяжении двадцати лет. — Более я не намерен выступать сторонником этой машины смерти».

Итак, ни смертные приговоры, ни развитие экономики не оказали значительного влияния на снижение уровня преступности. Однако этого нельзя сказать о повышении количества заключенных. И понятно, что все эти преступники не шли в тюрьму стройными рядами и с песнями. Кто-то должен был расследовать преступления, ловить плохих парней и составлять материалы для суда, выносившего приговор. Это приводит нас к необходимости изучить некоторые другие возможные причины снижения уровня преступности:

■ инновационные стратегии работы полиции;

■ увеличение численности полиции.

Давайте для начала разберемся со второй причиной. Количество полицейских на душу населения в США выросло в 1990-х годах примерно на 14 процентов. Но способно ли увеличение количества полицейских само по себе снизить преступность? Хочется думать, что да, однако это не так-то легко доказать. Когда преступность растет, люди стремятся к защите и находят больше денег для содержания полиции. Поэтому если вы сравните между собой уровни преступности и количество полицейских, то обнаружите, что там, где больше полицейских, обычно выше уровень преступности. Разумеется, это не значит, что полиция является источником преступлений, — точно так же, как и предположение о том, что снижение количества заключенных в тюрьмах способно снизить преступность (как считали некоторые криминалисты).

Для того чтобы определить наличие причинно-следственной связи, нам необходимо создать сценарий, при котором количество полицейских изменяется вне зависимости от уровня преступности. Если бы мы, к примеру, рассеивали полицейских над городами, как воду с самолета над лесным пожаром, то могли бы изучить, снижается ли преступность в тех городах, где оказываются полицейские.

Как ни странно, но подобный сценарий уже применяется на практике — его используют политики, охотящиеся за голосами избирателей. За несколько месяцев до дня выборов действующие мэры городов обычно пытаются навести порядок и нанять больше полицейских — даже в случаях, когда ситуация с преступностью находится на относительно нормальном уровне. Поэтому, сравнивая между собой города, в которых недавно проводилась избирательная кампания (и в которых, соответственно, к работе привлекалось больше полицейских), с городами, в которых не проводились выборы (и, следовательно, количество полицейских находилось на прежнем уровне), мы можем сделать вывод о том, к чему приводит увеличение штатного числа полицейских. Ответ: да, действительно, дополнительные силы полиции приводят к существенному снижению уровня преступности.

Но нам стоит еще раз посмотреть в прошлое и определить, почему же в прежние годы произошел такой скачок преступности. За период с 1960 по 1985 год количество полицейских снизилось относительно количества преступлений на 50 процентов. В некоторых случаях увеличение численности полиции вступало в противоречие с господствовавшей в то время либеральной этикой. В других же ситуациях это увеличение попросту казалось слишком дорогостоящим. Это 50-процентное сокращение количества полицейских привело к примерно такому же в числовом выражении снижению вероятности поимки преступника после совершения неправомерного деяния. Вкупе с несколько снисходительным отношением к преступникам в других областях юриспруденции (о котором мы говорили выше) снижение количества полицейских создало для преступников сильные позитивные стимулы.

Однако к 1990-м годам философия изменилась, а необходимость в полицейских выросла. Возникла обратная тенденция: по всей стране начался массовый прием полицейских на работу. Полиция начала служить не только сдерживающим фактором — в городах появилась реальная сила, способная привлечь к ответственности преступников, прежде ускользавших от наказания. Прием на работу дополнительных полицейских сил объясняет примерно десятую часть общего падения преступности в 1990-х.

В этот период происходило не только увеличение численности полицейских. Давайте изучим еще один фактор, который часто упоминается в качестве причины снижения преступности, — инновационные стратегии работы полиции.

Пожалуй, идея о том, что толковая работа полиции приводит к снижению преступности, является наиболее привлекательной. Она позволяет нарисовать портрет множества добросовестных героев, а не просто обезличенных машин, избавляющих мир от злодеев. Эта теория мгновенно завоевала всеобщее доверие. Она была основана на факторах, которые, по мнению Джона Гэлбрейта, в наибольшей степени определяют формирование расхожего мнения: простота понимания идеи и степень ее влияния на наше личное благосостояние.

Эта история получила значительное развитие в Нью-Йорке, где незадолго до того избранный мэр Рудольф Джулиани и назначенный им на работу шеф полиции Уильям Браттон пообещали решить застарелую проблему с преступностью в городе. Браттон использовал для решения этой задачи новый подход. Он ввел новые принципы и методы в работу Нью-Йоркского полицейского управления (один высший офицер полиции впоследствии назвал это время «афинским периодом») и отдавал им предпочтение перед традиционными и застоявшимися методами. Вместо того чтобы ублажать начальников полицейских участков, Браттон начал требовать от них отчета. А вместо того чтобы полагаться на прежние старомодные «полицейские хитрости», он предложил техническое решение — CompStat, компьютеризованный метод выявления возможных очагов преступлений.

Но самая удивительная идея, которой Браттон дал жизнь, явилась прямым следствием теории «разбитого окна», разработанной криминалистами Джеймсом Уилсоном и Джорджем Келлингом. Согласно ей, если мы не обращаем внимания на небольшие мелочи, они склонны со временем превращаться в крупные неприятности — например, если некто разобьет окно и его не заменят новым в течение какого-то времени, то этот человек получает сигнал о том, что может разбить и все остальные окна, а может быть, даже поджечь здание.

Поэтому, невзирая на то, что убийства в городе происходили практически повсюду, люди Браттона начали обращать внимание на любые, даже мелкие правонарушения: проезд в метро без билета, чрезмерно навязчивое попрошайничество и даже попытки помыть ветровое стекло грязной тряпкой на перекрестке в обмен на мелочь.

Большинству жителей Нью-Йорка понравились эти нововведения. Однако эта идея показалась им особенно привлекательной потому, что, как гордо указывали и Браттон, и Джулиани, борьба с этими небольшими преступлениями отсекала подачу кислорода для преступных элементов. Человек, перепрыгивающий через турникет в метро, вполне может находиться в розыске за убийство. Наркоман, справляющий нужду на аллее парка, может готовиться к разбойному нападению.

После того как количество преступлений, связанных с насилием, начало резко снижаться, жители Нью-Йорка с радостью возложили лавры победителей на мэра, выросшего в Бруклине, и шефа полиции — уроженца Бостона с рублеными чертами лица. Однако эти два сильных и волевых человека не смогли выдержать испытание славой — после того как на обложке журнала Time опубликовали фотографию Браттона, а не Джулиани, шеф полиции был вынужден подать в отставку. Он возглавлял городскую полицию всего двадцать семь месяцев.

Нью-Йорк являлся явным лидером во внедрении новых стратегий работы полиции во времена падения преступности в 1990-х годах — спад преступности в нем оказался самым значительным по сравнению с другими крупными американскими городами. Доля убийств в городе (на 100 тысяч человек) упала с 30,7 в 1990 году до 8,4 в 2000 году, то есть снизилась на 73,6 процента. Однако тщательный анализ фактов показывает, что инновационная стратегия работы полиции оказала, по всей видимости, незначительное влияние на столь серьезное падение.

Во-первых, снижение количества преступлений в Нью-Йорке началось уже в 1990 году. К концу 1993 года доля преступлений, связанных с собственностью или насилием (в том числе убийств), уже упала почти на 20 процентов. Однако Рудольф Джулиани занял свой пост — и назначил руководителем полиции Браттона — лишь в начале 1994 года. Итак, преступность уже начала снижаться к тому моменту, когда оба этих человека заняли свои посты. И падение преступности продолжалось еще долго после того, как Браттон был отправлен в отставку.

Во-вторых, новая стратегия работы полиции сопровождалась другим значительным изменением: кадровым бумом в полиции. За период между 1991 и 2001 годом количество полицейских в Нью-Йорке выросло на 45 процентов, почти в три раза быстрее, чем в среднем по стране. Как уже говорилось выше, рост количества полицейских сам по себе, вне зависимости от новой стратегии, способен снизить уровень преступности. По самым осторожным подсчетам, столь значительный рост количества полицейских в Нью-Йорке должен был привести к снижению уровня преступности в городе на 18 процентов относительно среднего показателя по стране. Если вычесть эти 18 процентов из общей величины снижения количества убийств (то есть исключить влияние эффекта прироста полицейских), то Нью-Йорк перестает лидировать по падению преступности. Его показатель становится вполне сопоставимым со средним значением по стране. Значительное количество новых полицейских приняли на работу еще при Дэвиде Динкинсе, предшественнике Джулиани. Динкинс отчаянно пытался получить голоса избирателей за счет насаждения закона и порядка. Он прекрасно знал, что его основным оппонентом станет Джулиани, бывший федеральный прокурор (эти два человека уже сталкивались на предыдущих выборах за четыре года до этого). Так что те, кто хочет относиться к Джулиани как к победителю преступности, вправе это делать, так как именно его репутация сторонника закона и порядка заставила Динкинса нанять всех этих дополнительных полицейских. Разумеется, в конце концов рост количества полицейских помог обоим политикам, но Джулиани выиграл от этой ситуации куда больше, чем Динкинс.

Основной аргумент против того, что новая стратегия работы полиции Нью-Йорка действительно снизила количество преступлений, довольно прост (однако часто его упускают из виду). Все дело в том, что в 1990-х годах преступность снижалась по всей стране, а не только в Нью-Йорке. Лишь немногие города пытались внедрить сходную стратегию, при этом с куда меньшей степенью воодушевления. Однако даже в Лос-Анджелесе, известном своими проблемами в работе полиции, преступность упала почти так же, как и в Нью-Йорке (если исключить эффект прироста количества полицейских).

Разумеется, было бы неправильно полагать, что толковая работа полиции никому не нужна. Уильям Браттон, вне всякого сомнения, заслуживает уважения за свои усилия по укреплению полицейских сил в городе. Однако у нас пугающе мало реальных подтверждений тому, что его стратегия была истинной панацеей (хотя это утверждали и он сам, и многочисленные средства массовой информации). Мы можем проверить степень влияния полицейских стратегий и в других случаях. Возьмем, к примеру, Лос-Анджелес. Браттон занял пост начальника полиции этого города в конце 2002 года. Несмотря на то что Браттон вновь занялся инновациями, принесшими ему славу в Нью-Йорке, он публично объявил о том, что его основной приоритет был куда более простым: найти средства для найма на работу нескольких тысяч дополнительных полицейских.

А теперь давайте изучим еще одну пару привычных объяснений снижения преступности:

■ более жесткий контроль над распространением оружия;

■ изменения на рынках торговли крэком и другими наркотиками.

Начнем с оружия. Дебаты по этому вопросу длятся уже много лет и практически никогда не утихают. Сторонники свободного обращения оружия полагают, что нынешние законы являются слишком жесткими; их оппоненты имеют совершенно противоположную точку зрения. Как могут умные и развитые люди воспринимать мир со столь разных позиций? Все дело в том, что отношение к оружию значительно меняется в зависимости от одного фактора: кто именно держит это оружие в руках.

Пожалуй, нам имеет смысл сделать шаг назад и задаться несколько странным вопросом: а что такое оружие? Это инструмент, с помощью которого можно кого-то убить. Но куда более важен другой факт: оружие — это великий нарушитель естественного хода событий.

Оружие может изменить исход любого спора. Представьте себе, что в некоем баре происходит ссора между двумя парнями — «крутым» и «не совсем крутым» — и что дело идет к драке. Очевидно, что «не совсем крутой» парень потерпит в ней поражение. Поэтому ему не имеет смысла начинать драку. И в этом случае нормальный порядок вещей сохраняется. Однако, если у «не совсем крутого» парня оказывается в руках оружие, его шансы на выигрыш значительно возрастают. В рамках данного сценария появление на сцене оружия может привести к росту насилия.

А теперь давайте забудем о двух парнях и представим себе другую картину. Тихая студентка идет по ночной улице, и вдруг на нее нападает грабитель. Что происходит, если у него есть оружие, а у девушки — нет? А что произойдет в обратной ситуации — то есть у девушки в сумке пистолет, а грабитель с пустыми руками? А что случится, если они оба окажутся вооружены? Сторонник защиты мирных жителей будет утверждать, что прежде всего нужно лишить грабителя возможности иметь оружие. Сторонник иной точки зрения будет утверждать, что девушка должна иметь право на ношение оружия с тем, чтобы изменить естественный ход событий, согласно которому оружие имеется только у плохих парней. (Если девушка сможет испугать грабителя, то наличие у нее оружия в данном случае способно привести к снижению насилия.) Любой грабитель при желании может получить оружие. В Соединенных Штатах существует и активно развивается черный рынок вооружений, так что для приобретения оружия не требуется особых усилий.

В США так много оружия, что, если снабдить им каждого взрослого американца, еще останутся запасы. Примерно две трети убийств в США происходят с применением оружия — и этот процент значительно выше, чем в других развитых странах. Количество убийств на душу населения в США также выше, чем в других странах. Может показаться, что столь высокий показатель отчасти связан с доступностью оружия. Исследования показывают, что это действительно так.

Однако проблема состоит не только в доступности оружия. К примеру, в Швейцарии каждый взрослый человек получает оружие для исполнения воинской повинности, причем это оружие можно хранить дома. В расчете на душу населения у жителей Швейцарии имеется больше оружия, чем у жителей любой другой страны, однако именно Швейцария является одной из самых безопасных стран в мире. Иными словами, оружие само по себе не ведет к росту количества преступлений. Это означает, что принятые в США методы, препятствующие попаданию оружия в неправильные руки, не слишком эффективны. А так как оружие, в отличие от упаковки кокаина или пары штанов, способно сохранять свои свойства практически вечно, то даже прекращение производства оружия не решит этой проблемы. У преступников останется возможность пользоваться огромными арсеналами уже произведенного оружия.

Помня обо всем этом, давайте изучим некоторые законодательные нововведения в области контроля над оружием и оценим, в какой степени они повлияли на размер преступности в 1990-х годах.

Самым известным законом в этой области является так называемый Акт Брейди (1993), согласно которому человек, желающий купить оружие, должен пройти проверку в полиции, а затем подождать определенное время. Этот закон, вероятно, нравится политикам, однако с точки зрения экономиста он не имеет никакого смысла. Почему? Дело в том, что в условиях развитого черного рынка любые законодательные ограничения, принятые для рынка официального, попросту не будут работать. Оружие стоит недорого, а достать его легко. Поэтому никакому обычному преступнику нет смысла заполнять заявление на продажу оружия в местном оружейном магазине, а затем ждать несколько недель. Поэтому Акт Брейди не в состоянии снизить уровень преступности. (Изучение историй большой группы заключенных показало, что даже до принятия Акта Брейди лишь один из пяти преступников покупал оружие у лицензированного дилера.) Столь же неудачными оказались и сходные инициативы на уровне отдельных штатов.

В Вашингтоне и Чикаго были приняты законы, запрещавшие продажу оружия, причем еще до того, как преступность в стране начала падать в 1990-х годах. Тем не менее оба этих города никак нельзя назвать лидерами в снижении преступности. Некоторую эффективность продемонстрировал другой сдерживающий фактор — человек, уличенный в незаконном владении оружием, получает серьезный тюремный срок. Но его влияние можно было бы усилить. Хотя это и неприменимо на практике, но если бы за незаконное владение оружием человека приговаривали к смертной казни (а затем и приводили приговор в исполнение), то доля преступлений с использованием оружия снизилась бы в разы.

Еще одной важной темой новостей в СМИ, связанной с противостоянием преступности, стал выкуп оружия у населения. Вы наверняка помните эти картинки в новостях — довольные мэр города, шеф полиции и представители городской общественности позируют на фоне грозно выглядящих гор оружия. Это смотрится впечатляюще, но, по сути, подобные действия не имеют никакого смысла. Чаще всего городу возвращается старое или негодное оружие, унаследованное от предков. Сумма компенсации за сданное оружие составляет обычно от 50 до 100 долларов. В Калифорнии за эту сумму можно купить три часа услуг психоаналитика. Так что выкуп оружия вряд ли может быть хорошим стимулом для человека, размышляющего о совершении преступления. Более того, на рынок поступает куда больше оружия, чем выкупается у населения. С учетом количества пистолетов на руках у населения США и ежегодного количества убийств, вероятность применения отдельно взятого пистолета для совершения убийства составляет один к десяти тысячам. В рамках обычной программы по выкупу оружия ежегодно сдается менее тысячи единиц. Таким образом, вероятность предотвращения убийства в результате сдачи оружия составляет менее одной десятой. Разумеется, подобные факты означают, что программы по выкупу оружия практически не оказывают никакого влияния на уровень преступности.

Существует и обратная точка зрения, согласно которой оружия должно быть больше, но оно должно попадать в правильные руки (например, в руки упомянутой выше студентки, а не грабителя). Ярким сторонником этой идеи является экономист по имени Джон Лотт-младший. Его перу принадлежит книга «Больше оружия, меньше преступлений». В этой книге утверждается, что в регионах, где законопослушные граждане имеют право на ношение оружия, заметно значительное снижение количества преступлений, связанных с насилием. Эта теория может показаться странной, однако в ней есть свой смысл. Если преступник полагает, что его потенциальная жертва вооружена, то это в состоянии послужить для него сдерживающим фактором, не дающим совершить преступление. Оппоненты обвиняют Лотта в чрезмерной пропаганде этой позиции. Стоит отметить, что и действия самого Лотта подлили масла в огонь яростной дискуссии по этому вопросу. Так, он придумал виртуального персонажа под псевдонимом Мэри Рош, от имени которой защищал свою точку зрения во множестве дебатов в Интернете. Рош, якобы бывшая студентка Лотта, всячески восхваляла интеллект, харизму и кругозор своего учителя. «Должна сказать, что Лотт — лучший из преподавателей, которые когда-либо были у меня, — писала она (а точнее, сам Лотт от ее имени). — Возможно, вам неизвестно, но в нашей среде он считался проповедником „правых“ взглядов… Некоторые из студентов посещали все курсы, которые он вел. Дело закончилось тем, что Лотт попросил нас записаться и к другим преподавателям, чтобы узнать различные точки зрения на излагаемые им темы». В какой-то момент оппоненты Лотта предположили, что он сфальсифицировал данные исследований, поддерживавших его теорию. Вне зависимости от того, были ли данные действительно сфальсифицированы, занимательная гипотеза Лотта не кажется нам правдоподобной. Ученые, пытавшиеся повторить его исследования, обнаружили, что право на ношение оружия не позволяет снизить преступность.

Давайте теперь перейдем к следующему возможному объяснению снижения уровня преступности: изменениям на рынке наркотиков. Крэк оказался настолько мощным наркотиком, вызывающим мгновенное привыкание, что крайне прибыльный рынок, связанный с ним, мгновенно приобрел огромные масштабы. Однако на его продаже богатели лишь главари банд. И это заставляло уличных торговцев работать еще активнее в надежде на карьерный рост.

Многие из них были готовы убивать своих конкурентов, вне зависимости от того, принадлежали они к своим или чужим. Вокруг точек активной торговли разгорались настоящие баталии с применением огнестрельного оружия. Принято считать, что типичное убийство, связанное с употреблением наркотиков, — это убийство владельца магазина наркоманом, которому нужна лишняя пара долларов. На самом деле типичное убийство в этой сфере — это убийство одним дилером другого (а то и пары-тройки конкурентов). Результатом развития рынка крэка стал значительный рост преступлений, связанных с насилием. По данным одного исследования, свыше 25 процентов убийств в Нью-Йорке в 1988 году были тем или иным образом связаны с крэком.

Однако уровень насилия, связанного с этим наркотиком, начал снижаться примерно в 1991 году. Многие люди посчитали, что это означает уход крэка с рынка. Но дело было совсем в другом. Курение крэка является в наши дни куда более популярным, чем может предположить большинство людей. Почти пять процентов всех арестов в Соединенных Штатах до сих пор связаны с кокаином (на пике развития рынка крэка этот показатель составлял шесть процентов). Количество обращений за неотложной помощью вследствие передозировки крэка практически не снизилось.

По сути, единственное, что исчезло, — это огромные прибыли от торговли крэком. Все эти годы цена на кокаин постоянно снижалась, и во многом это снижение объяснялось ростом популярности крэка. Дилеры развязали ценовую войну. Цены начали снижаться, а прибыли — уменьшаться. Возникший на рынке пузырь лопнул, причем так же резко и неожиданно, как пузырь на рынке Nasdaq. (Первое поколение наркодилеров, торговавших крэком, можно сравнить с миллионерами из Microsoft, а второе — с владельцами сайта Pets.com.) По мере того как ветераны рынка попадали либо на кладбище, либо в тюрьму, новое поколение дилеров посчитало, что низкие прибыли не оправдывают риска. Турнир потерял свою привлекательность. Убийство конкурентов в борьбе за сферы влияния больше не имело смысла. Никто не хотел подставлять голову под пули. Именно поэтому уровень насилия снизился.

За период с 1991 по 2001 год количество убийств среди молодых чернокожих (составлявших непропорционально большую долю наркодилеров) снизилось на 48 процентов — для сравнения: среди пожилых людей, как белых, так и чернокожих, это снижение составило лишь 30 процентов. (Небольшой, но заметный вклад в снижение количества убийств внесла и новая тактика борьбы между наркодилерами. Вместо того чтобы убивать своих конкурентов, они предпочитали стрелять им в ягодицы — это куда более унизительно, а кроме того, наказание за это преступление было значительно менее суровым, чем за убийство.) С учетом всего вышесказанного можно заключить, что падение на рынке крэка явилось причиной примерно 15-процентного снижения уровня преступности в 1990-е годы. Это является значительным результатом, однако стоит помнить о том, что именно крэк виновен в куда более высоком росте преступности в 1980-х. Иными словами, крэк до сих пор оказывает влияние на уровень преступности, связанный с насилием, не говоря уже обо всех бедах, происходящих из-за употребления наркотиков.

Последние два объяснения снижения преступности связаны с демографическими факторами. Первый из них — старение населения — подробно освещался в средствах массовой информации. До того момента, как преступность начала заметно снижаться, этому фактору не уделялось никакого внимания. Рассказы о «кровавой бане» защищали обратную теорию — рост количества подростков в общей структуре населения должен был якобы привести к появлению «суперхищников», способных ввергнуть страну в хаос. «На горизонте уже видны тучи, которые окажутся над нашими головами при первом порыве ветра, — писал в 1995 году Джеймс Уилсон. — Население вновь молодеет… Готовьтесь!»

Однако на самом деле доля подростков в общем объеме населения не росла столь значительными темпами. Криминалисты, подобные Уилсону и Фоксу, попросту неправильно прочитали демографические данные. Основной рост населения 1990-х происходил в старшей возрастной группе. Хотя это, может быть, и пугает чиновников, отвечающих за программы медицинского и социального страхования, но обычным американцам в данном случае нечего опасаться. Вполне логично, что люди старшего возраста куда менее склонны к совершению преступлений; люди в возрасте 65 лет подвергаются аресту примерно в 50 раз реже, чем обычные подростки. Именно поэтому теория старения населения как фактор снижения преступности кажется столь привлекательной. С возрастом люди становятся более уравновешенными и тихими. Поэтому общее старение населения должно вести к снижению преступности. Однако тщательный анализ данных показывает, что общее старение населения не было определяющим фактором для снижения уровня преступности в 1990-х. Демографические изменения происходят относительно медленно — вы не выходите на пенсию сразу же после окончания школы. Поэтому они никак не могут отвечать за столь резкое падение уровня преступности.

Тем не менее в стране действительно произошло одно демографическое изменение, которое на самом деле привело к снижению преступности в 1990-х.

Давайте еще раз на минуту вернемся в Румынию образца 1966 года. Николае Чаушеску только что объявил аборты незаконными, причем сделал это внезапно и без предупреждения. Дети, родившиеся вследствие запрета на аборты, имели значительно больше шансов стать преступниками, чем дети, родившиеся до этого запрета. Почему? Об этом говорят исследования, проводившиеся в других странах Восточной Европы и Скандинавии с 1930-х по 1960-е годы. В большинстве случаев аборты не были официально запрещены, однако для избавления от нежелательной беременности требовалось разрешение судебных властей. Исследователи обнаружили, что в случаях, когда женщины не могли получить такого разрешения, они начинали ненавидеть своих еще не родившихся детей и не обеспечивали их нормальной материнской заботой. Невзирая на уровень дохода в семье, образование и здоровье матери, эти дети, согласно данным исследователей, значительно чаще становились преступниками.

В Соединенных Штатах отношение к абортам было несколько иным, чем в Европе. В первые годы после возникновения государства женщине разрешалось делать аборт до момента первого шевеления плода, то есть в первые шестнадцать-восемнадцать недель беременности. В 1828 году Нью-Йорк стал первым штатом, запретившим аборты. К 1900 году аборты были запрещены по всей стране. Проведение абортов в ХХ веке зачастую было опасным и дорогостоящим занятием. Следовательно, небогатые женщины редко могли себе их позволить. Кроме того, они гораздо реже могли пользоваться противозачаточными средствами. Соответственно, в небогатых семьях появлялось больше детей.

В конце 1960-х годов несколько штатов разрешили проведение абортов в случае крайних обстоятельств: изнасилования, инцеста или опасности для жизни матери. К 1970 году аборты стали разрешенными и широко доступными на территории пяти штатов: Нью-Йорк, Калифорния, Вашингтон, Аляска и Гавайи. А 22 января 1973 года аборты были внезапно разрешены по всей стране. Это произошло после того, как Верховный суд США вынес решение по делу «Роу против Уэйда». Мнение большинства судей, выраженное судьей Гарри Блэкмуном, основывалось на защите интересов будущих матерей:

«Очевидно, что действия государства, отрицающие право женщины на выбор, наносят ей вред… Незапланированная беременность и появление нежелательных детей могут обречь женщину на безрадостное существование и усугубить ее положение. Это способно привести к нежелательному психологическому ущербу. Забота о ребенке может подорвать духовное и физическое здоровье женщины. Это также приводит к проблемам для всех лиц, так или иначе связанных с появлением на свет нежеланного ребенка, — в частности для членов семьи, неготовых заботиться о нем как с психологической, так и с других точек зрения».

Верховный суд дал огласку тому, что уже было известно матерям в Румынии, Скандинавии и других странах: если женщина не хочет иметь ребенка, то у нее обычно есть для этого весомые причины. Например, она может быть не замужем или ее брак оказался неудачным. Она, возможно, считает себя слишком бедной для того, чтобы вырастить ребенка. Она, может быть, думает, что ее жизнь и без того слишком нестабильна или безрадостна. Или, может, она боится, что вследствие употребления наркотиков или алкоголя у ее ребенка возникнут проблемы со здоровьем. Она, быть может, полагает, что слишком молода для того, чтобы стать матерью, или хочет получить образование, прежде чем завести ребенка. Возможно, она и хочет завести детей, но позднее, а не прямо сейчас. У женщины может быть добрая сотня причин, по которым она не чувствует себя готовой родить и воспитать здорового и полноценного ребенка.

В течение первого года после принятия решения по делу «Роу против Уэйда» около 750 тысяч женщин в Соединенных Штатах сделали аборт (то есть примерно один аборт на каждых четверых родившихся детей). К 1980 году количество сделанных абортов составило 1,6 миллиона (один аборт на каждые 2,25 рождения) и в последующие годы стабилизировалось на этом уровне. Для страны с населением 225 миллионов человек цифра 1,6 миллиона абортов в год (один аборт на 140 жителей) представляется не столь уж значительной. Для сравнения: в течение первого года после смерти Николае Чаушеску и восстановления права на аборт в Румынии их количество значительно выросло — один аборт на каждых 22 жителя страны. Тем не менее факт состоял в том, что 1,6 миллиона беременных американок смогли избежать рождения детей.

До принятия решения по делу «Роу против Уэйда» нелегальные аборты в безопасных условиях были доступны лишь для женщин из семей, принадлежавших к среднему классу и выше. Теперь же вместо незаконной операции, стоимость которой доходила до 500 долларов, любая женщина могла позволить себе аборт ценой менее сотни долларов.

Какие же женщины получили наибольшую пользу от решения по делу «Роу против Уэйда»? Чаще всего это были либо бедные, либо слишком молодые, либо незамужние женщины. Иногда одна женщина соответствовала сразу трем определениям. Какое будущее было уготовано ее ребенку? Согласно данным одного исследования, для типичного ребенка, который родился бы, если бы закон об абортах не был принят, вероятность появиться на свет в бедной семье составляла свыше 50 процентов. Кроме того, он с 60-процентной вероятностью жил бы в неполной семье. Именно эти два фактора — бедное детство и неполная семья — являются самыми важными индикаторами того, что ребенок в будущем может стать преступником. Рост в неполной семье увеличивает шансы на преступное будущее ребенка примерно в два раза. Примерно к такому же результату приводит слишком юный возраст матери. Другое исследование показало, что вторым по важности фактором, способствующим появлению преступников, является низкий уровень образования у матери.

Иными словами, миллионы американок сделали аборт вследствие именно тех факторов, которые могли бы при ином развитии событий превратить их нерожденных детей в преступников.

Разумеется, легализация абортов в Соединенных Штатах привела к бесчисленному множеству последствий. Резко снизилось количество детоубийств. Снизились доля вынужденных браков и количество отказов от новорожденных детей (что, кстати, привело к буму усыновления детей из других стран). Количество беременных женщин выросло примерно на 30 процентов, однако рождаемость упала на шесть процентов. Многие женщины применяли аборт в качестве способа контроля рождаемости, и этот простой и грубый метод контроля стал популярным.

Однако наиболее важный эффект легализации абортов, который проявился лишь многие годы спустя, связан с влиянием на уровень преступности. Уровень преступности начал падать в начале 1990-х годов, то есть в то самое время, когда дети, родившиеся после принятия решения по делу «Роу против Уэйда», входили в самый криминальный подростковый возраст. Поскольку количество детей этого возраста значительно снизилось благодаря возможности абортов, на свет не появилось множество детей, которые могли бы стать преступниками. В выросшем поколении просто не оказалось той части детей, матери которых в свое время не захотели рожать. Легализация абортов привела к снижению числа нежелательных детей. Ребенок, появившийся на свет вопреки желанию матери, имел больше шансов стать преступником. Таким образом, легализация абортов привела к снижению преступности.

Эта теория неминуемо вызовет бурную реакцию — от неверия до отрицания. Наверняка можно будет услышать множество возражений. Скорее всего, первый вопрос будет довольно простым: верна ли эта теория? Возможно, связь между абортами и преступностью является случайной, а не причинно-следственной.

Куда приятнее верить газетным статьям, утверждающим, что преступность падает благодаря хорошей работе полиции, контролю над оборотом оружия и росту экономики. Людям в принципе свойственно видеть причинно-следственную связь между вещами, которые можно почувствовать или потрогать. Гораздо сложнее увидеть ее в событиях, разнесенных по времени, или в таких, связь между которыми неочевидна. Мы верим в прямые причинно-следственные связи: змея кусает человека, поэтому он кричит от боли, а затем умирает. Это заставляет нас считать, что именно змеиный укус стал причиной его смерти. Чаще всего подобная логика оказывается верной. Однако, когда разговор заходит о причинно-следственных связях, мы склонны попадать в ловушку чрезмерно упрощенного мышления. Мы с насмешкой относимся к древним культурам, находившим причинно-следственные связи там, где их нет. Чего стоят легенды о воинах, веривших, что победу им может принести изнасилование девственницы перед боем. Но и мы сами часто попадаем в аналогичную ловушку. Часто нас подталкивают к этому различные эксперты, преследующие собственные интересы.

Каким же образом можно доказать, что связь между абортами и уровнем преступности является не случайной, а причинно-следственной?

Для этого мы можем, к примеру, оценить данные об уровне преступности в пяти штатах, где аборты стали легальными еще до решения Верховного суда, распространившего эту практику на всю страну. В штатах Нью-Йорк, Калифорния, Вашингтон, Аляска и Гавайи женщина могла легально сделать аборт как минимум за два года до принятия решения по делу «Роу против Уэйда». Уровень преступности в них действительно начал снижаться раньше, чем в сорока пяти других штатах (включая округ Колумбия). За период между 1988 и 1994 годом доля преступлений, связанных с насилием, в этих штатах снизилась на 13 процентов по сравнению со всеми остальными. За период между 1994 и 1997 годом доля убийств в них упала на 23 процента по сравнению со средним уровнем по всей остальной стране.

Но что, если это проявление удачи, а не закономерности? Какие еще данные мы могли бы изучить для того, чтобы подтвердить наличие связи между абортами и преступностью?

Возможно, нам стоит обратить внимание на корреляцию между уровнями абортов и преступности по каждому штату. И действительно, в штатах с максимальным числом сделанных абортов в 1970-х годах произошло самое значительное снижение уровня преступности в 1990-х. В штатах с небольшим количеством абортов уровень преступности снизился значительно меньше. (Эта корреляция сохраняется даже в том случае, если мы принимаем во внимание ряд других факторов, влияющих на состояние преступности: количество заключенных в тюрьмах различных штатов, число полицейских и экономическую ситуацию в каждом штате.) Начиная с 1985 года в штатах с высоким числом абортов снижение уровня преступности было в среднем выше на 30 процентов по сравнению со штатами, где количество абортов было небольшим. (В Нью-Йорке, ставшем одним из первых штатов, легализовавших аборты, их количество было одним из самых больших. Эти два факта заставляют нас еще сильнее сомневаться в том, что снижение уровня преступности вызвано хорошей работой полиции.) Более того, до конца 1980-х годов не наблюдалось никакой корреляции между количеством абортов и преступлений. Она стала заметной только тогда, когда дети, родившиеся после принятия закона об абортах, достигли определенного возраста. Это еще раз подтверждает, что именно принятие решения по делу «Роу против Уэйда» послужило толчком к последующему снижению уровня преступности.

Существует множество других данных, говорящих о наличии как позитивной, так и негативной корреляции между абортами и преступностью. В штатах с большим количеством абортов основное снижение уровня преступности наблюдалось именно у поколения, появившегося на свет после решения Верховного суда. Исследования, проводившиеся в Австралии и Канаде, продемонстрировали наличие сходной связи между легализацией абортов и уровнем преступности. Кроме того, стоит помнить, что в поколении, появившемся на свет после этого судебного решения, отсутствовали не только потенциальные молодые преступники, но и несовершеннолетние матери-одиночки. Очень часто девочки, рождающиеся на свет в неполных семьях, со временем повторяют судьбу своих матерей.

Вряд ли стоит много говорить о том, что вывод исследователей об абортах как одном из наиболее значительных факторов снижения преступности в американской истории вызвал настоящую бурю в обществе. Логика Свифта вступает в борьбу с логикой Дарвина. Вполне уместным здесь будет вспомнить язвительный афоризм, приписываемый Гилберту Честертону: «Проблема нехватки шляп не может быть решена отрубанием лишних голов». Выражаясь языком экономистов, снижение уровня преступности стало «непреднамеренной выгодой», возникшей вследствие легализации абортов. Личное горе невероятным образом превратилось в общественное благо. И этот факт остается фактом, пусть даже он и потрясает моральные и религиозные устои.

На самом деле множество людей склонны считать преступлением сами аборты. Один ученый-юрист даже утверждал, что аборты являются большим злом, чем рабство (так как их неотъемлемым элементом является смерть) или холокост (по состоянию на 2004 год количество абортов в США после принятия решения по делу Роу превысило 37 миллионов, что значительно больше, чем шесть миллионов евреев, убитых в Европе в годы холокоста). Вне зависимости от того, как люди относятся к абортам, споры по этому вопросу сохраняют свою актуальность. Энтони Бауза, бывший шеф полиции Бронкса и штата Массачусетс, осознал это, когда решил баллотироваться на пост губернатора Миннесоты в 1994 году. За несколько лет до этого Бауза написал книгу, в которой назвал аборты «едва ли не единственным эффективным методом предотвращения преступлений, примененным в стране с конца 1960-х годов». Когда это мнение было предано гласности непосредственно перед выборами, Бауза, по данным исследований, потерял множество сторонников. А затем он проиграл и сами выборы.

Как бы мы ни относились к абортам, рано или поздно мы задумываемся о следующем: готовы ли мы согласиться с ростом числа абортов, если это приведет к снижению преступности? Возможно ли вообще выразить эту сложную взаимосвязь с помощью цифр?

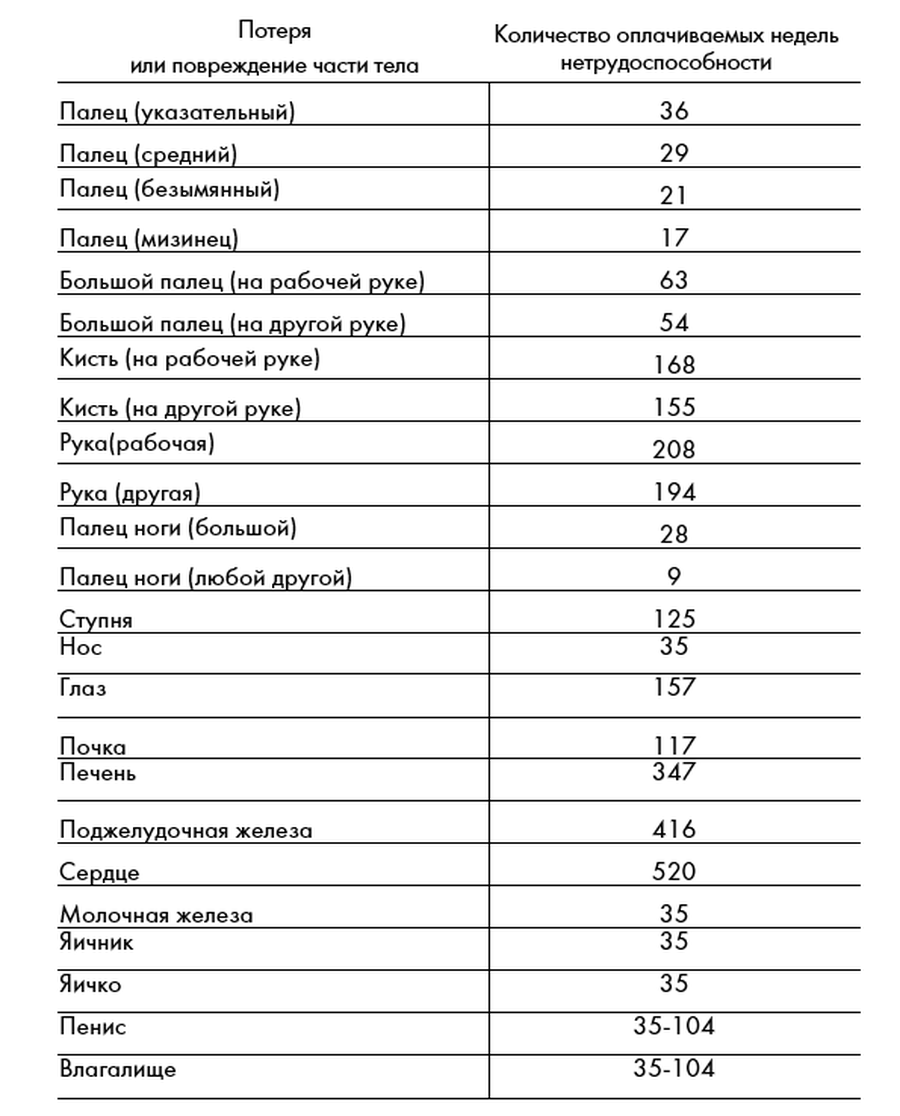

У экономистов имеется одна любопытная привычка — они склонны описывать самые сложные явления с помощью цифр. Давайте, к примеру, рассмотрим, во что нам обходится спасение от вымирания полярных пятнистых сов. Согласно данным одного исследования, для защиты пяти тысяч сов необходимо прекратить лесозаготовительную деятельность в этом регионе, что приведет к прекращению дальнейшей деятельности по производственной цепочке. Прекращение бизнеса обойдется в 46 миллиардов долларов, то есть в 59 миллионов долларов в расчете на одну сову. После катастрофы танкера «Экссон Вальдез» в 1989 году экономисты рассчитали, сколько должен потратить средний американец на предотвращение подобных инцидентов в будущем. Согласно расчетам эта сумма составила всего 31 доллар. Экономисты могут даже оценить ту или иную часть человеческого тела. Ниже приведена таблица, по которой в штате Коннектикут выплачиваются компенсации за производственные травмы.

Теперь же, исключительно в рамках обсуждения, давайте зададимся ужасным вопросом: какова сравнительная стоимость человеческого зародыша и новорожденного ребенка? Представьте себе, что вам приходится принимать соломоново решение — принести в жертву одного родившегося младенца или некоторое количество зародышей. Сколькими нерожденными зародышами вы готовы пожертвовать для спасения одного уже родившегося человека? Разумеется, это всего лишь умственное упражнение, и на этот вопрос не может быть точного ответа. Однако размышление над ним может помочь более четко понять степень влияния абортов на уровень преступности.

Для человека, склонного к одной из крайностей — защите прав зародыша или прав женщины любой ценой, ответ будет очевиден. Человек, верящий в то, что жизнь начинается с момента зачатия, бу¬дет оценивать жизнь зародыша и жизнь ребенка в соотношении 1: 1. Другой человек, верящий, что право женщины на аборт важнее, чем множество иных факторов, будет считать, что жизнь одного ребенка важнее жизни любого количества зародышей.

Однако давайте представим себе третьего участника дискуссии. (Если вы склонны воспринимать себя как яростного сторонника одной из двух точек зрения, описанных выше, то приведенное ниже упражнение может показаться для вас оскорбительным — поэтому вы вполне можете пропустить следующие два абзаца.) Третий участник не верит в то, что соотношение 1:1 является справедливым. С другой стороны, он не верит и в то, что зародыш не обладает никакой цен-ностью. Давайте представим себе, что в рамках спора он обязан дать какую-то количественную оценку для нашего соотношения, и он ре-шает, что жизнь одного новорожденного эквивалентна по ценности 100 зародышам.

В США ежегодно производится примерно 1,5 миллиона абортов. Для человека, верящего в истинность соотношения ценности одного новорожденного и 100 зародышей, эти 1,5 миллиона абортов означают (при делении 1 500 000 на 100) потерю 15 тысяч человеческих жизней. Пятнадцать тысяч жизней… Примерно столько же человек ежегодно гибнет насильственной смертью в США. И эта цифра значительно выше, чем количество убийств, которых мы избегаем благодаря легализации абортов. Даже для человека, считающего, что ценность зародыша равна всего одной сотой ценности человеческого существа, компромисс между повышением количества абортов и снижением преступности будет являться экономически неэффективным.

На самом деле связь между абортами и преступлениями говорит нам следующее: когда правительство дает женщине возможность самостоятельно принять решение относительно аборта, она самостоятельно вычисляет, способна ли она вырастить ребенка. Если она считает, что не может этого сделать, то чаще всего выбирает аборт.

Но если женщина все же решает оставить ребенка, возникает следующий неприятный вопрос: что должны делать родители после того, как ребенок родится?

Фрикономика: Экономист-хулиган и журналист-сорвиголова исследуют скрытые причины всего на свете / Стивен Левитт, Стивен Дабнер; Пер. с англ.— М.: Альпина Паблишер, 2016.