Самиздат и диссидентское движение, ядро которого составляли литераторы, стали уникальными средствами борьбы с советской цензурой. О том, как зародился самиздат, какую роль сыграл в культуре и почему влияет на литературный процесс до сих пор, в исчерпывающем ликбезе об истории и значении неподцензурной литературы рассказывает филолог Михаил Ищенко. Почему феномен самиздата — сугубо национальный и кто придумал сам термин? как были устроены первые DIY-издательства «Синтаксис» и «Бэ-та»? что представляла из себя типичная коллекция самиздата в интеллигентской семье? благодаря каким толстым журналам литературный андеграунд обрел свой «язык»? и каким образом «запрещенная» советская литература сформировала стиль современных российских авторов?

Самиздат: генезис и границы понятия

Самиздат (а с ним и неподцензурная литература) является, пожалуй, одним из наиболее интересных в ХХ веке культурных феноменов. Причем интерес вызывает как сам термин, так и происхождение явления. Авторы учебника «Современная русская литература. 1950-е–1990-е годы» Н. Лейдерман и М. Липовецкий считают, что сопряженное с понятием самиздата «диссидентство» как способ борьбы с советской цензурой — реакция на постоттепельное «закручивание гаек», начавшееся в 1964 году. «<…> в стране стало подниматься движение в защиту тех мало-мальски демократических свобод, которые были завоеваны в годы „оттепели“, против „отката“ к сталинскому прошлому. Оно получило название „диссидентство“. В силу ряда причин ядро этого движения составили литераторы».

Движение породило реакцию властей, а вслед за ней и судебные процессы. Однако эти процессы уже не оставались без внимания. Начинали действовать правозащитники, а заседания судов теперь стенографировались независимыми лицами.

В связи с этим «родилась новая публицистика. Ее своеобразие определяется правозащитным пафосом, отсюда ее наиболее характерные и в высшей степени специфические жанры — открытое письмо (чаще всего — коллективное), последнее слово на суде, выступление общественного защитника, стенографический отчет с судебного заседания.

Эти тексты, тайно распространяемые по всей стране, стали началом так называемого „самиздата“».

«Самиздат» — один из таких терминов, единое определение которым дать невозможно. Вызвано это не столько структурной сложностью понятия, сколько его контекстуальным разнообразием. Если для одних авторов понятие охватывает лишь самостоятельное издание рукописи, то для других термин мог означать более широкое определение: «способ тиражирования» или «неподцензурная художественная литература» в целом. Несмотря на многочисленные трактовки и их нюансы, термин имеет определенное происхождение, о котором пишет профессор СПбГИК А. В. Блюм в работе 2005 года «Как это делалось в Ленинграде»: «Изобретение самого термина „самиздат“ приписывается с большим основанием поэту Николаю Глазкову, который писал:

«„Самиздат“ — придумал это слово

Я еще в сороковом году…».

Поэт подписывал свои тексты в ироническом ключе «самсебяиздат», уподобляя их существовавшим в то время «горлитиздат», «лениздат» и т. д.

Работа Блюма внесла существенный вклад в изучение темы цензуры и отклоняющейся от нее литературы. В заключительной части под названием «Что же дальше? (Вместо эпилога)» автор рассуждает о механизме цензуры и дает ей следующее определение: «Под цензурой в строгом смысле слова следует понимать, на мой взгляд, систематический, целенаправленный и всеобъемлющий контроль, устанавливаемый государством <…> над деятельностью средств информации посредством особых мер более или менее насильственного характера».

При этом цензура, по справедливой мысли Блюма, несмотря на российское конституционное заверение о ее запрете, до сих пор существует и осуществляется в полной (хотя и искаженной в сравнении с советским вариантом) мере.

В этом смысле монография ученого оказывается научным заявлением о необходимости дальнейшего изучения цензуры, причем не только в СССР, но и в современной России.

Несмотря на то, что самиздат в такой форме — явление сугубо отечественное и справедливо является реакцией на советскую цензуру, действовавшую весьма агрессивно, его влияние оказывается невероятно широким. В некотором смысле о качестве отдельного текста или журнала можно было судить не по количеству выпускаемых экземпляров, а по двум определенным показателям: во-первых, по самому наличию самиздатского издания; во-вторых, по степени его распространения, определяемой не инстанцией, а читателями, являющимися доверительными лицами в интеллектуальных кругах.

«Тиражирование не прошедших цензуру произведений со временем приобрело характер цепной реакции или снежного кома, что неудивительно: почти каждый читатель, получивший на короткое время (порою — только на ночь) тот или иной текст, считал своим святым долгом не только оставить для себя копию, но и сделать „закладку“ на машинке — обычно на папиросной бумаге (знаменитое: „‚Эрика‘ берет четыре копии“) — для друзей».

Феномен самиздата оказался настолько существенным и при этом национальным, что его адаптация в качестве англоязычного термина стала возможной только благодаря транслитерации samizdat.

Это говорит не столько о широте применения, сколько о глубине, теряющей свою самость при попытке перевода термина. Не случайно в главном романе американского писателя Дэвида Фостера Уоллеса «Бесконечная шутка» (1996) запрещенная мастер-копия артхаусного фильма зовется именно samizdat.

Как говорилось выше, ценность неподцензурной литературы была продиктована не количеством копий, а распространением. И уже на данном этапе становится очевидным, что передающиеся листы с преимущественно художественным текстом несли в себе большую ценность в сравнении с многотиражными советскими изданиями. «В самиздат попадали только произведения, обладающие культурной ценностью, так как читатели готовы были прикладывать усилия по распространению только значимых для них текстов. Таким образом, хождение текста в самиздат становится его качественной характеристикой, показывает его актуальность для общества». Издатель журналов и поэт Эдуард Шнейдерман считает, что распространение (или нераспространение) неподцензурного текста не является показателем его качества, потому что «перепечатки оседают в личных архивах. Потом, по различным причинам, многое уничтожается: при переездах и отъездах насовсем; когда хозяин, посолиднев, остывает к поэзии; из опасения обыска».

Однако мнение издателя идет в некоторой степени вразрез с мыслями Блюма о том, что «со временем почти в каждой интеллигентной ленинградской семье создавались целые библиотеки из самиздатских и тамиздатских книг. Наиболее типичный состав таких коллекций: печатные (или в виде машинописных копий) книги Джорджа Оруэлла, Владимира Набокова, Михаила Булгакова (чаще всего — „Собачье сердце“), Бориса Пастернака („Доктор Живаго“), тексты Александра Солженицына, „Новый класс“ Милована Джиласа, книга А. Авторханова „Технология власти“ и др. Наибольшую популярность приобрела перепечатка стихотворений Марины Цветаевой, Николая Гумилева, Максимилиана Волошина, Георгия Иванова, Анны Ахматовой (преимущественно поэмы „Реквием“), Иосифа Бродского и других запрещенных поэтов. Несколько позже стала распространяться поэма Венедикта Ерофеева „Москва — Петушки“. В более „продвинутых“ собраниях можно было найти материалы, вышедшие из недр правозащитного движения: письма-протесты, хронику политических преследований и т. д. В некоторых собраниях хранились и проникавшие из-за рубежа отдельные номера русских эмигрантских журналов — „Граней“, „Посева“, „Континента“ и ряда других, а также различные экзотические материалы (например, литература по оккультизму)».

Исходя из этого можно сделать вывод, что интеллигентные ленинградские семьи не особо боялись обысков и преследований, напротив — наличие в домашней библиотеке неподцензурных текстов говорило о некоей принадлежности к кругу.

Такое независимое от автора распространение текста хорошо коррелирует с предложенным А. Даниэлем определением самиздата: «самиздат — это специфический способ бытования общественно значимых неподцензурных текстов, состоящий в том, что их тиражирование происходит вне авторского контроля, в процессе их распространения в читательской среде. Автор может лишь „запустить текст в самиздат“, дальнейшее не в его власти».

О причинах появления самиздата исследовательница Панкратова рассуждает так: «самиздат сформировался как закономерный ответ на культурную политику государства, а именно:

— на официальную идеологию, на отношение государства к художественному творчеству;

— на механизмы регулирования культурной жизни страны (на порядок попадания произведения в печать; систему карательных мер, направленных на борьбу с инакомыслием и т. п.)».

Если говорить о времени существования феномена, то чаще всего выделяют два периода СССР: эпоха «оттепели» и эпоха «застоя». В целом, это период с 1950-х по конец 1980-х.

Само собой, за такой большой временной период андеграундные круги не могли не привлечь внимание властей, даже несмотря на самиздатское «подполье».

«Начались повальные обыски, привлечение хранителей бесцензурных книг по пресловутой ст. 70-й Уголовного кодекса РСФСР об „антисоветской пропаганде и агитации, направленных на подрыв и ослабление Советской власти“, или более „мягкой“ 190-й (п. 1) ст., устанавливающей уголовную ответственность „за распространение в устной или письменной форме заведомо клеветнических измышлений, порочащих государственный и общественный строй…“». Во многом этому способствовали самиздатские журналы.

Подводя промежуточный итог, можно сказать, что «самиздат» как культурный феномен обладает ярко выраженным национальным характером. Особая советская цензура, надзор и способы их реализации побудили множество авторов и людей интеллектуальных кругов передавать тексты в обход цензуры. Почва под развитие такого феномена оказалась достаточной, чтобы он пустил свои корни во все стороны, став не только явлением массовым, но и весьма глубоким, вследствие чего обрел сложный характер. Поэтому он с трудом поддается однозначной трактовке, но тем и оказывается интересен для исследователей.

Журналы, кружки, персоналии

Главные издательства самиздата «Синтаксис» и «Бэ-та»

Самиздат не смог бы стать таким глобальным явлением, если бы оригиналы и копии передавались из рук в руки по одному тексту. Показательно наличие самиздатских журналов, которые сыграли существенную роль в формировании самиздатской неподцензурной культуры.

«Неофициальное культурное движение, получившее название „андеграунда“ или „второй культурной реальности“, начало складываться в Ленинграде еще в середине 50-х годов: тогда появились первые подпольные (преимущественно студенческие) журналы, начали переписываться запрещенные произведения, как отечественного, так и зарубежного происхождения. Несколько позже создались целые литературные общества и кружки, издававшие свои журналы, такие как „Часы“, „Обводный канал“, „Митин журнал“, „37“ и многие другие, а также литературные сборники и альманахи — „Белые ночи“, „Горожане“, „Лепта“ и т. д.».

Кроме того, основатель журнала «37» Виктор Кривулин в статье «Золотой век самиздата», пишет о первых полноценных самиздатских издательствах в Москве. Упомянем два из них: «Синтаксис» и «Бэ-та». Первый издавался в 1959–1960 гг. Его основателем был журналист и диссидент Александр Гинзбург. «Явление „Синтаксиса“ коренным образом изменило литературную ситуацию в России, открыло немыслимые прежде возможности. Гинзбург выпустил три номера своего журнала, после чего был арестован. „Синтаксис“ публиковал в основном стихи, среди его авторов Красовицкий и Хромов, Сапгир и Холин, Еремин и Уфлянд, Горбовский и Есенин-Вольпин».

Другое издательство «Бэ-та» состояло из одного человека — поэта и коллекционера музыки Бориса Тайгина. Его «культурно-коммерческая деятельность началась еще в середине 50-х массовым продуцированием „музыки на костях“ — так именовались тогда пиратские самопальные гибкие диски (в основном — на отработанной рентгеновской пленке, откуда и название) с записями западного джаза и рока. Тайгин поплатился за свою любовь к „стиляжьей“ музыке несколькими годами лагеря, его записи были приговорены судом к уничтожению, что вызвало протест подсудимого, обвинившего судей в вандализме. После выхода из лагеря Тайгин занялся издательской деятельностью, благодаря которой до нас дошли многие тексты, циркулировавшие в ленинградском самиздате начала 60-х». Примечательно, что ранние попытки неофициальной издательской деятельности несли для основателей серьезные последствия: все заканчивалось реальными арестами и сроками.

Первые «толстые» независимые журналы начали издаваться в Ленинграде в 1976 г. Самые известные из них — «37» и альманах «Часы».

Этому развитию способствовала ленинградская атмосфера сопротивления, которая, в отличие от раздробленных московских кружков, была общей, единой.

«В отличие от московского андеграунда, очень активно проходили также поэтические чтения, религиозно-философские и филологические семинары, которые способствовали возникновению самиздатских журналов и укреплению неофициального движения как независимого, самодостаточного культурного явления. Особенно в 1975 г., после неудачного опыта с публикацией антологии ленинградских неофициальных поэтов „Лепта“, стало ясно антитетическое положение официальной и неофициальной действительности и довольно четко проявилась борьба свободного слова с властью», — пишет Марко Саббатини. Итальянский исследователь русской неофициальной литературы из Пизанского университета отмечает, что «благодаря распространению самиздатских журналов неофициальное движение в Ленинграде приобрело свой „текст“ и „язык“, которые также способствовали постоянному диалогу с неофициальными московскими писателями и художниками».

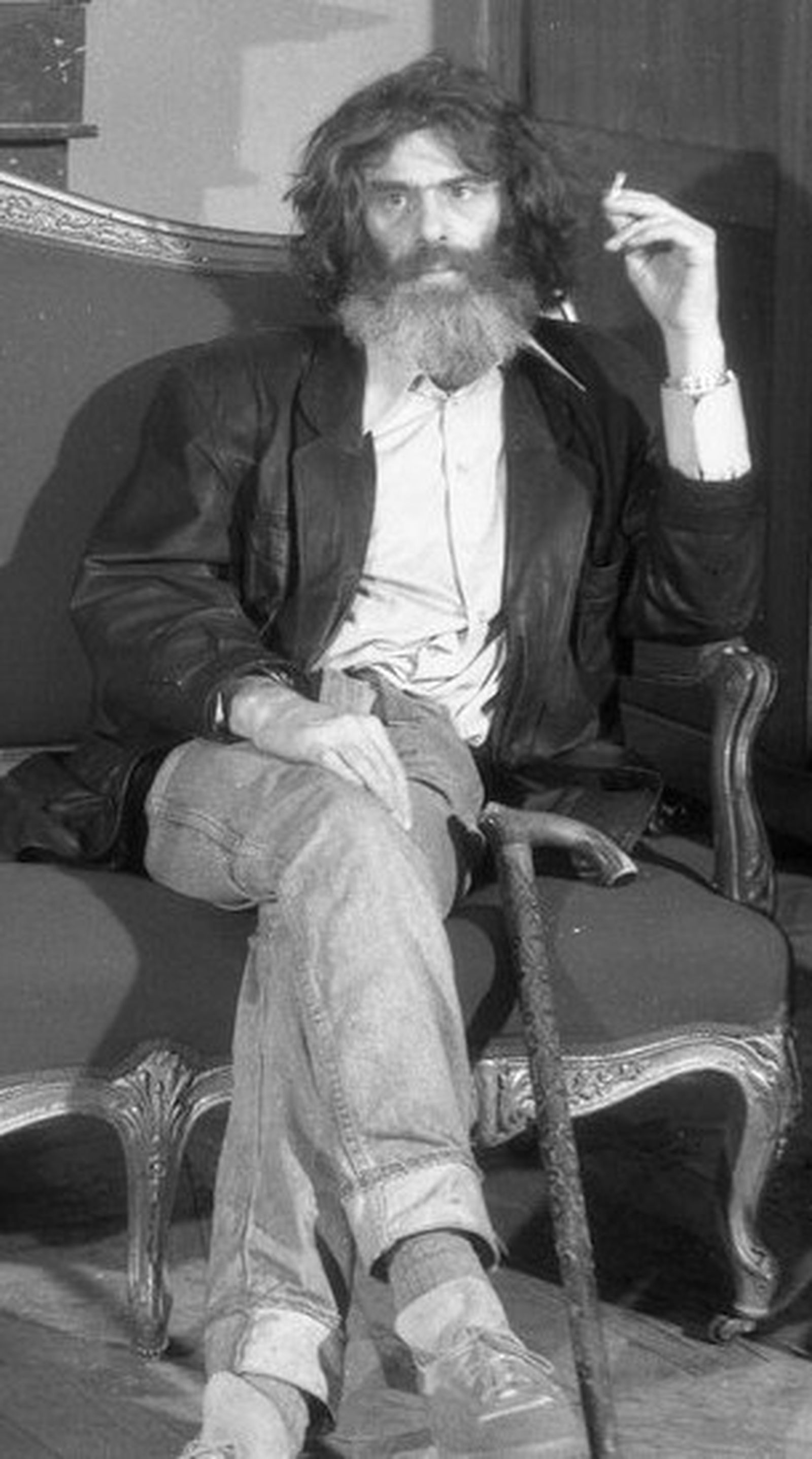

Борис Гройс и его роль в творческом андеграунде

Большое влияние на развитие самиздатских журналов оказала фигура Бориса Гройса. В 1976 г. он переехал в Москву еще будучи студентом, но продолжал поддерживать связи с ленинградскими знакомыми из андеграундных кругов, чьи интересы и интеллектуальный вектор полностью разделял. Гройс был знаком со многими деятелями подпольной культуры, посещал различные встречи, семинары, квартирники и т. д. Оценить степень влияния Гройса можно хотя бы по тому факту, что он публиковался практически в каждом номере журнала «37» под своим именем и псевдонимами (Глебов, Иноземцев, Суицидов).

Изначально журнал содержал две темы — поэтическую и религиозно-философскую. В нем публиковались такие ленинградские поэты, как А. Миронов, О. Охапкин, Е. Шварц, С. Стратановский и др. Спустя год направление журнала расширяется и в нем появляются разного рода статьи, дискуссии, литературоведческие и критические работы. Кроме того, в нем начинают публиковаться неофициальные авторы из Москвы (О. Седакова, Л. Рубинштейн, Вс. Некрасов). «Импульсом к восприятию московских поэтов является оригинальное развитие литературной критики в поэтическом разделе „37“ и публикация знаменитых „Сонетов на рубашках“ Генриха Сапгира, стихов Всеволода Некрасова, Ивана Жданова, Дмитрия Александровича Пригова, Льва Рубинштейна вместе с акциями „Коллективных действий“ Андрея Монастырского и перформансами Франсиско Инфантэ и Нонны Горюновой, что свидетельствует о возрастающем интересе в Ленинграде к московским поэтам, особенно к лианозовцам и концептуалистам».

После публикации статьи Гройса под псевдонимом И. Суицидов «Экзистенциальные предпосылки концептуального искусства», будущий теоретик искусства сближается с московским кругом концептуалистов. Впоследствии он станет «теоретической силой» кружка, начав с резонансной статьи «Московский романтический концептуализм». Теоретическое развитие московского андеграунда становится настолько глобальным в неофициальной среде, что журнал «37» выделяет отдельный раздел для трудов московских концептуалистов под названием «Московский концептуализм: (Теория и практика)», где публиковались как философские работы, так и художественные (преимущественно, поэтические).

Борис Гройс примечателен не только тем, что внес существенный вклад в развитие и журналов, и кружка концептуалистов. Он, кроме всего, смог популяризировать некоторые интересные ему фигуры поэтов.

В особенности он выделял Д. А. Пригова, «поэта, который „совершил настоящую революцию в русской поэзии <…> поместил поэзию в новое пространство культуры, нашел для нее новую социальную роль“».

Гройс сыграл важнейшую роль в объединении течений двух городов. Уже в последних номерах журнала «37» возникает все больше текстов московских поэтов, а после отъезда одного из редакторов журнала, Татьяны Горичевой, в Париж, в редакции произошли некоторые изменения, и он стал издаваться в двух городах: Ленинграде и Москве. «Если вначале у этого ленинградского машинописного издания было преимущественно литературное и философское направление, то теперь последние номера, собранные в Москве Борисом Гройсом, стали иметь также социологическое и культурологическое направление. В 1981 г. вышел в свет № 21, но после ряда обысков на квартирах редакторов и отъезда Бориса Гройса в Германию журнал „37“ был окончательно закрыт <…>».

После его закрытия возникает новый интересный проект под названием «Обводный канал». Это литературно-критический журнал, который был создан совместными усилиями К. Бутырина и С. Стратановского. «Журнал „Обводный канал“ отличался от остальных самиздатских изданий более строгим отбором художественных произведений и более четкой эстетической позицией. Наряду с прозой, социологическими и религиозно-философскими текстами в нем выделяется раздел поэзии под редакцией Сергея Стратановского».

Андеграундные журналы «Часы» и «Метрополь»

Примечателен также упомянутый журнал «Часы», основанный в 1976 г. В отличие от журнала «37», который преимущественно выпускал поэзию, номера «Часов» были посвящены в основном прозе. Этот журнал тоже сыграл существенную роль в объединении московского и ленинградского неподцензурных течений. «В том же № 15 за 1978 г. были опубликованы материалы о первом вручении премии Андрея Белого. По инициативе редакции журнала „Часы“, где вместе с Б. Ивановым сотрудничали Борис Останин и Юрий Новиков, родилась идея вручения первой независимой литературной премии в Советском Союзе. Наличие этой инициативы говорит о роли редакции журнала „Часы“ в плане объединения отдельных литературных течений Ленинграда и Москвы». Эта авторитетная премия до сих пор имеет существенный вес в литературном процессе и является действующей.

Скажем также об альманахе «Метрополь» (1979). Созданный по инициативе Виктора Ерофеева и Евгения Попова, альманах был призван объединить отвергнутые советской цензурой тексты под одной обложкой самиздата. К изданию журнала были подключены В. Аксенов, Ф. Искандер и А. Битов. Работа велась в квартире Аксенова, туда приглашались многие авторы. Среди авторов альманаха были В. Высоцкий, Б. Ахмадулина, Г. Сапгир, В. Ракитин, П. Кожевников, Е. Рейн, Ф. Горенштейн, И. Лиснянская и др.

При этом неподцензурная литература подвергалась гонениям, пристальному вниманию или полному закрытию. Например, вокруг альманаха «Метрополь» была развернута целая репрессивная кампания: альманах «был обстрелян из всех видов критического оружия, и с каждым из авторов расправились — одним (Вик. Ерофееву, Е. Попову) отказали в приеме в Союз писателей, других „выдавили“ из страны (Аксенова, например, лишили гражданства в то время, когда он находился в заграничной командировке с чтением лекций)». Лишь в конце 1980-х некоторые журналы («Урал», «Даугава», «Родник») посвятили свои номера целиком андеграундной культуре. Тогда же критики начали подробнее говорить в открытых источниках о современных авангардных кругах и авторах, которых широкий слой публики не знал.

Впервые позитивно о «Метрополе» высказались в «Литературной газете» Е. Попов и М. Эпштейн. Здесь «впервые в легальной печати прозвучали имена Вен. Ерофеева, Саши Соколова, Д. Пригова, Л. Рубинштейна, Вс. Некрасова, В. Казакова, О. Седаковой и других представителей „андеграундной“ эстетики. За этим последовали публикации поэмы Венедикта Ерофеева „Москва–Петушки“ в альманахе „Весть“ (1989), романа А. Битова „Пушкинский дом“ в „Новом мире“ (1988), „Школы для дураков“ Саши Соколова и „Палисандрии“ в „Октябре“ (1989, 1990), а также выход альманаха постмодернистской литературы „Зеркала“ (1989) и выпуск серии книг новых авторов, отличающихся нетрадиционной манерой письма, в издательстве „Московский рабочий“. Все эти и многие другие, более частные факты литературной жизни привели к легализации литературного андеграунда и к вынужденному признанию авангардистской и постмодернистской эстетик составными частями текущей литературы».

Цензура: реакции и инстанции

Но до тех пор самиздатские журналы существовали в беспросветной тьме под слоем советской цензуры. Еще в конце 1970-х власти держали на контроле все самиздатские «движения», ввозимые и вывозимые тексты. Уполномоченные (и менее уполномоченные) органы занимались этим сообща, делая запросы в соответствующие инстанции и получающие положительный для себя результат. Одним из таких органов был Горлит. С появлением первых неподцензурных журналов возникает «теснейшее сотрудничество Ленгорлита с Ленинградским управлением КГБ, которое, в случае „встретившейся надобности“, регулярно посылало запросы (а точнее — требования) в цензуру».

«Списки таких изданий регулярно посылались в Горлит „на экспертизу“, с целью доказать „антисоветский“ и „клеветнический“ характер изъятых произведений.

Тот, естественно, „идя навстречу пожеланиям“ наших „славных органов“, по старинному российскому принципу — „Чего изволите?“ — неизменно подтверждал их подозрения: „там“ ведь зря не спросят… Обычно он отвечал в таком духе: „…перечисленные книги в своем большинстве представляют собой подстрекательское антисоветское чтиво, проникнутое духом ненависти, злобы и бессильной ярости к нашей стране“». В Ленгорлит регулярно поступали подобные запросы, и заключения «главного управления» становились решающими на процессах КГБ.

Ответы на запрашиваемые журналы и отдельные тексты носили следующие выводы, которые можно описать одной цитатой начальника управления Б. Маркова: «Перечисленные материалы преднамеренно содержат подбор злопыхательских и вымышленных сведений, нарочито порочащих советский строй, подтасованные под правдоподобие, с помощью которых делается попытка дать негативную оценку нашей действительности и дезориентировать общественное мнение. В связи с изложенным указанные материалы распространению в СССР не подлежат. Начальник Управления Б. Марков».

Из подобных архивных документов можно сделать вывод, что проблема неподцензурной литературы в СССР имела вид оппозиции и не носила сложный характер, которым являлась. С одной стороны, реакция на столь обширный по темам корпус самиздатовских текстов от власти оказывается весьма штампованной (что говорит о подходе), с другой — такие штампы эхом напоминают годы Большого Террора, когда дела шились по одному образцу (причем велись в той же манере — от ареста и пыток до помещения в тюрьмы и лагеря). Проблема самиздата для советских властей имела характер нароста, от которого необходимо было избавиться хоть немного законными путями.

Наследие и влияние

Неподцензурная отечественная литература второй половины ХХ в. — явление сложное. Оно тянет за собой совершенно разные следы предшествующей эпохи, которая если не сохранила свое прежнее лицо, то, подобно Пригову, сменила маску на другую, отнюдь не элегантную. Более элегантными стали лишь средства борьбы с неугодной литературой. Открытых репрессий уже не существует, аресты основателей самиздатских журналов в 1950-х не оказывают воздействия на других издателей и авторов.

Самиздат как средство борьбы с цензурой возник не случайно и вполне релевантен своей истории. Когда одни авторы соглашались на то, что Владимир Сорокин назвал «коридором цензуры», в котором барахтались советские писатели, другие шли противоположным путем. Пока одни были на поверхности, другие находились в «подполье». Талантливым авторам, сопротивляющимся цензуре, приходилось создавать целую систему существования, «эзопов язык» и другие средства, позволяющие оставаться в поле литературы и поле честности, которое они определяют для себя особым образом.

Вероятно, роль неподцензурной (неофициальной) литературы в том, что именно она стала катализатором реакции, единственным ровным зеркалом в ряду кривых, расставленных на пыльных полках под обложками многотысячных тиражей.

Роль также и в том, что, благодаря повышенному вниманию властей и органов управления, неподцензурная литература обретала популярность и постепенно распространялась за интеллигентские круги, а следовательно к популярности добавлялось повышенное внимание к проблематике, которую официальные органы сочли «антисоветской».

В конце 1980-х в «Литературной газете» открыто заговорили о таких именах, которые не мог знать ни один рядовой советский гражданин. Близился развал, близились 1990-е, но если представить, что неофициальной литературы не существовало, то не была бы подготовлена почва для дальнейшего развития литературного процесса. Только-только начали бы рефлексировать над государственным аппаратом и «причинах упадка…». Не знали бы читатели таких имен, как Вен. Ерофеев, Саша Соколов, Вс. Некрасов, Д. А. Пригов, Л. Рубинштейн, В. Кривулин, Е. Шварц и многих других. Подобные авторы только начали бы появляться, что говорило бы о том, что семидесятилетний застой был не только в экономике и политике, но и в русской литературе.

Открытый литературный материк оказался не заросшими джунглями, а облагороженной территорией с интеллектуальным и талантливым населением.

Ответ на вопрос о роли неофициальной литературы следует искать в настоящем. Безусловно, неподцензурная литература поддерживала связь (преемственность) с литературными направлениями начала двадцатого века: модернизм, авангард. Кроме того, примечательно, что первые постмодернистские тексты начинают появляться примерно в одно и то же время. Несмотря на отсутствие необходимых условий и теоретической базы для возникновения «западного» варианта постмодернизма, в отечественной литературе появляются успешные образцы в духе западной теории, несмотря на «железный занавес». Видимо, дело в том, что А. И. Герцен назвал «эпохальным характером». Таково развитие личности, мысли, и в целом — поколения независимых друг от друга авторов, пишущих и мыслящих на разных языках. Благодаря неподцензурной литературе сам по себе литературный процесс не консервировался, а развивался в поисках новых форм, содержания, работы с дискурсами, бесконечным обменом опытом, колкими выпадами между авторами и даже открытой неприязнью. Все это свидетельствует о динамике, без которой литературный процесс не может существовать, о чем говорит феномен соцреализма, направления, просуществовавшего без малого более пятидесяти лет, но объективно практически не сдвинувшегося с места в плане развития.

Неподцензурная литература эхом отзывается в настоящем и оказывает самое прямое влияние: особая стилистика, независимые премии, вдохновение молодых авторов ныне живущими литераторами «подполья», отсутствие страха перед текстом, отсутствие самоцензуры — все это результат её влияния. После феномена самиздата до сих пор живет правило, наиболее четко сформулированное Владимиром Сорокиным: «Ты либо пишешь и не боишься, либо не пишешь вообще».

Читайте также

68 осколков Владимира Сорокина: эксперименты с Неосредневековьем, карнавально-лубочная эстетика и каннибализм

«Хорошая эрекция была, и фильмы хорошие показывали». Большое интервью со Львом Рубинштейном

Засрак: жизнетворчество Дмитрия Александровича Пригова как опыт трансгрессии

«Ладно. Всё. Достаточно. Спасибо». Картотека поэта Льва Рубинштейна как наглядное пособие по русскому постмодернизму

Воинствующие невежды: как фабриковали дело «тунеядца» Бродского, что было на судах и какую роль в процессе сыграли медиа