Историк, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Б.И. Колоницкий прочитал курс лекций о русской революции для образовательного проекта «Arzamas». На их основе издательство «Эксмо» выпустило книгу, в которую вошли также дополнительные материалы к каждой из тем. Публикуем главу из нее — о том, почему современники называли политику того времени «театрализованной», как складывался культ личности Александра Керенского и каким он был на самом деле.

В марте 1917 года в России пала монархия. Вряд ли мы сможем сейчас представить, насколько шокирующим это событие стало для современников. Дело не только в том, что монархия существовала так долго, что казалась прочной и привычной: внезапно изменился весь политический мир, раньше замыкавшийся на императоре.

Монарха следовало любить, даже язык монархии насыщен эмоциями — довольно часто встречаются такие словосочетания как «возлюбленный государь». А следует ли любить лидера республики? Можно ли над ним смеяться? Требовались новые слова, новые отношения, символы, ритуалы. Требовалось изобрести, принять и усвоить новый политический язык.

Для многих в стране Февральскую революцию сначала олицетворял председатель Государственной думы Михаил Владимирович Родзянко, который стал председателем Временного комитета Думы — своего рода прототипом современного правительства. Родзянко — бывшего гвардейского офицера, представителя очень известного дворянского рода, владельца больших имений, человека, связанного с дореволюционной политической элитой, — называли борцом за свободу; ему было адресовано множество приветственных писем и телеграмм, написанных с разной степенью искренности людьми со всей России.

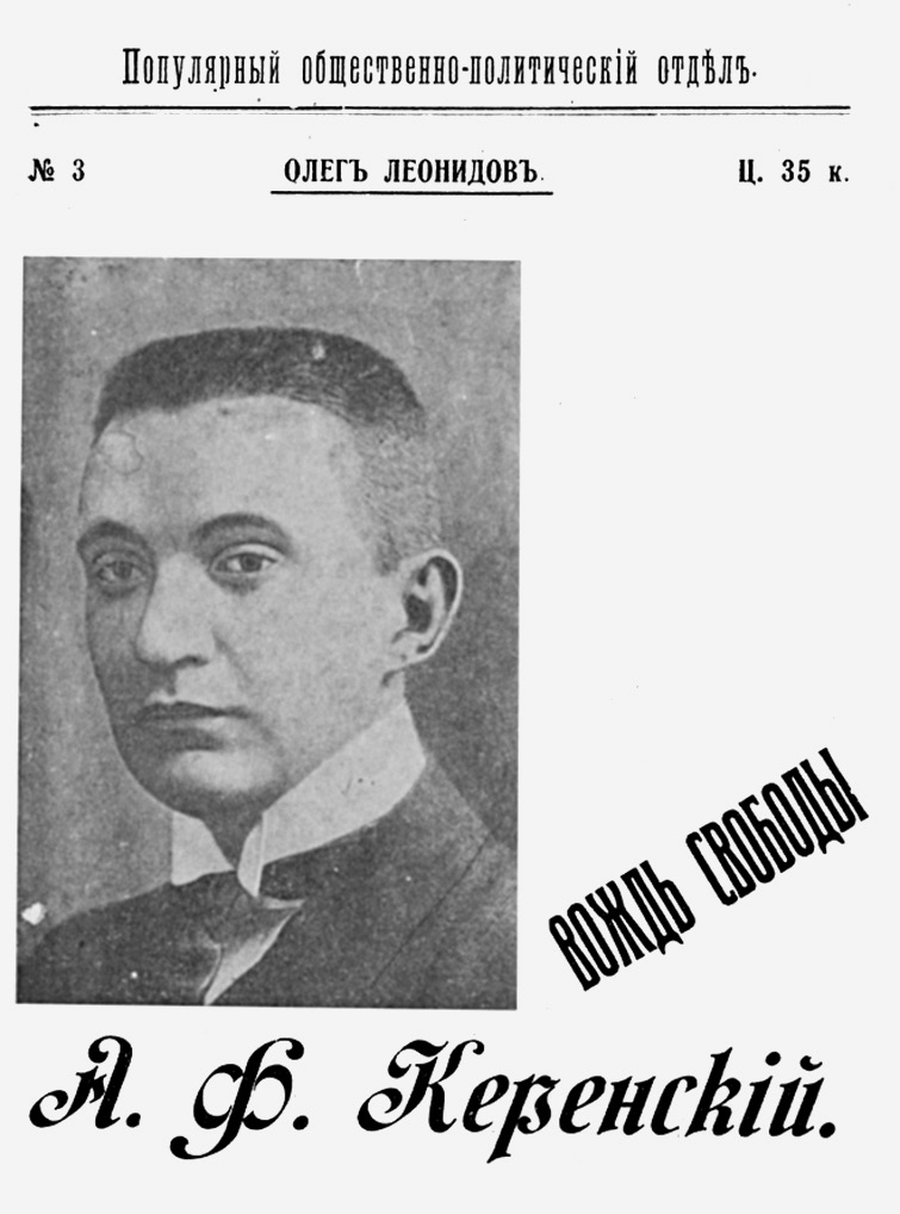

Определение «борец за свободу» выбрано не случайно. В строительстве политической культуры новой революционной России использовались блоки подпольной, альтернативной политической культуры, которая складывалась десятилетиями. Немало креативных людей создавали символы, ритуалы, песни, стихи, тексты революционного подполья. Важным элементом этой альтернативной политической культуры стал культ борцов за свободу — мучеников и героев, делавших все, чтобы начать революцию. После свержения монархии этот культ фактически стал государственным, различные церемонии в память павших борцов за свободу проходили по всей стране. Образ использовали и при описании новых лидеров революционной России. Со временем словосочетание «борец за свободу» стало своего рода титулом, и называли так в первую очередь Александра Федоровича Керенского — депутата Государственной думы, главу фракции трудовиков, который был связан с революционным подпольем и сыграл важную роль в Февральской революции.

Почему именно Керенский стал олицетворением Февральской революции? Отчасти это объясняется его политической позицией: он был членом Временного комитета Государственной думы, он вошел во Временное правительство в качестве министра юстиции, он также был заместителем председателя исполкома Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. То есть в ситуации двоевластия он одновременно находился по обе стороны баррикад. Такое положение может оказаться довольно сложным: ведь нередко, когда говорят о политиках, мы слышим слова «нельзя сидеть на двух стульях». Но все зависит от техники усидчивости — иногда такое положение может оказаться достаточно прочным. У Керенского, например, получалось пользоваться тем, что он оказался сразу в двух институтах власти.

Керенский не был лидером какой-либо политической партии. После Февральской революции он объявил, что является членом партии социалистов-революционеров, которая вышла из подполья. Эта партия набирала силу и в итоге стала самой массовой в России: по некоторым данным, ее численность достигла миллиона человек. Но Керенский в этой партии был новичком и не пользовался большим влиянием в ее руководстве. Произошел даже скандал после того, как Керенского не избрали в Центральный комитет эсеров.

После февраля правительство распадалось, создавалось вновь, однако каждый раз в его основе лежало соглашение, которое потом было оформлено в виде коалиции либералов и умеренных социалистов. Керенский не принадлежал ни к тем, ни к другим, он был как раз между этими силами. Но не только политическая позиция определяла роль и первые успехи Керенского, у него была особая специализация: политик-оратор.

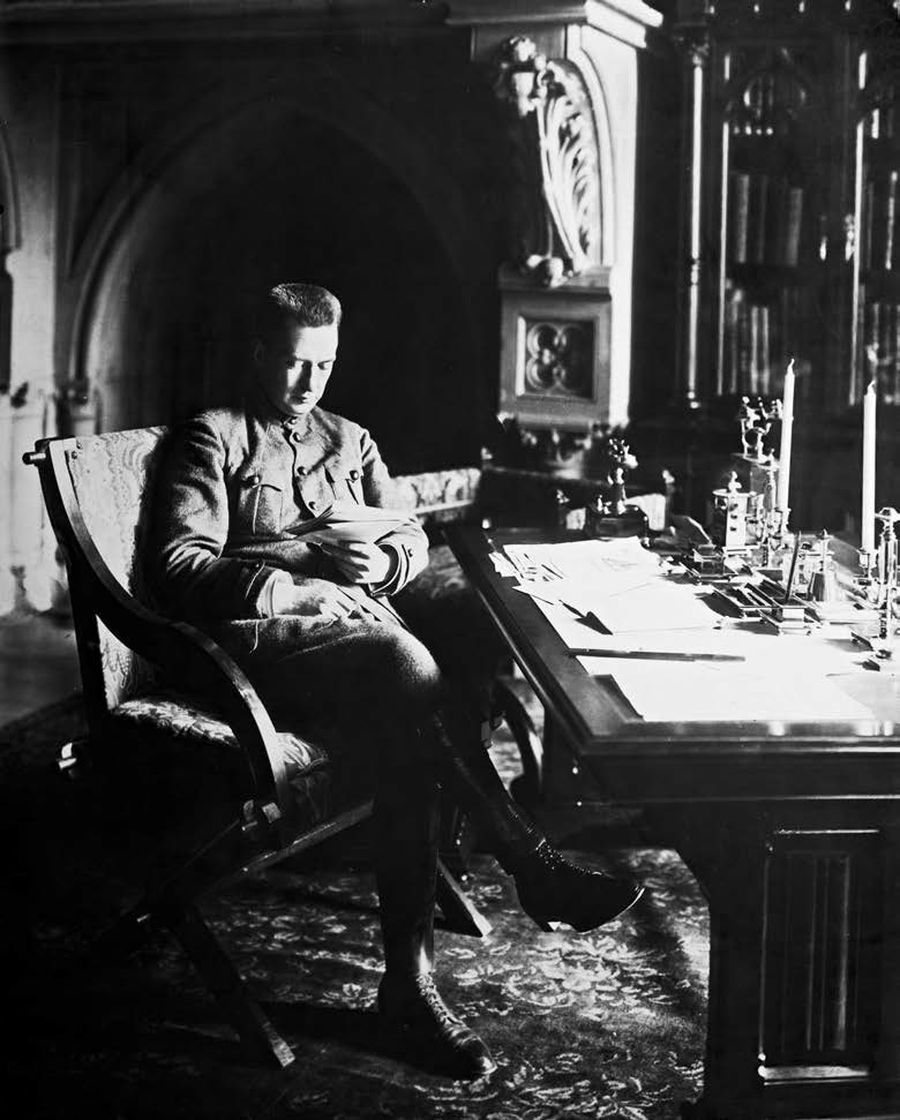

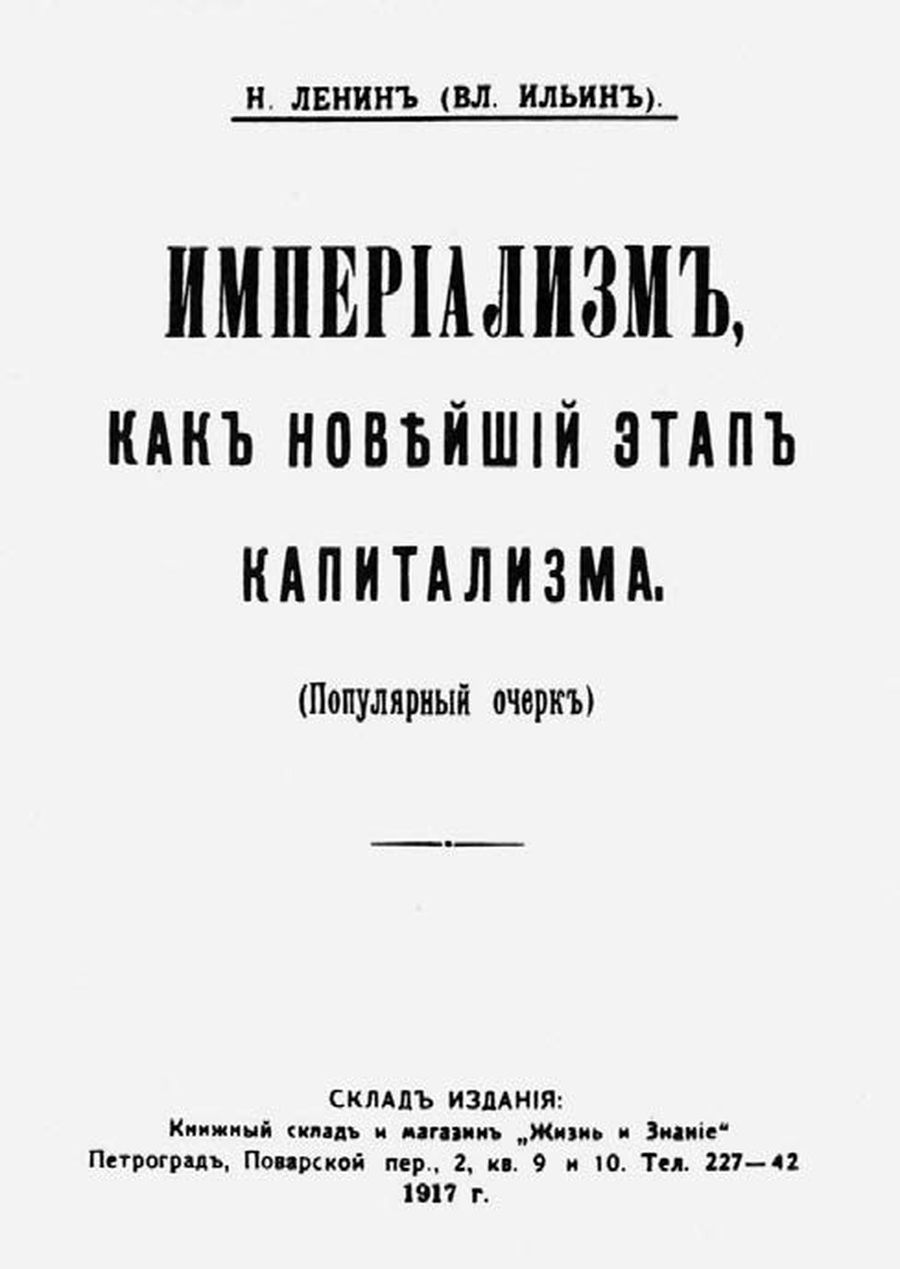

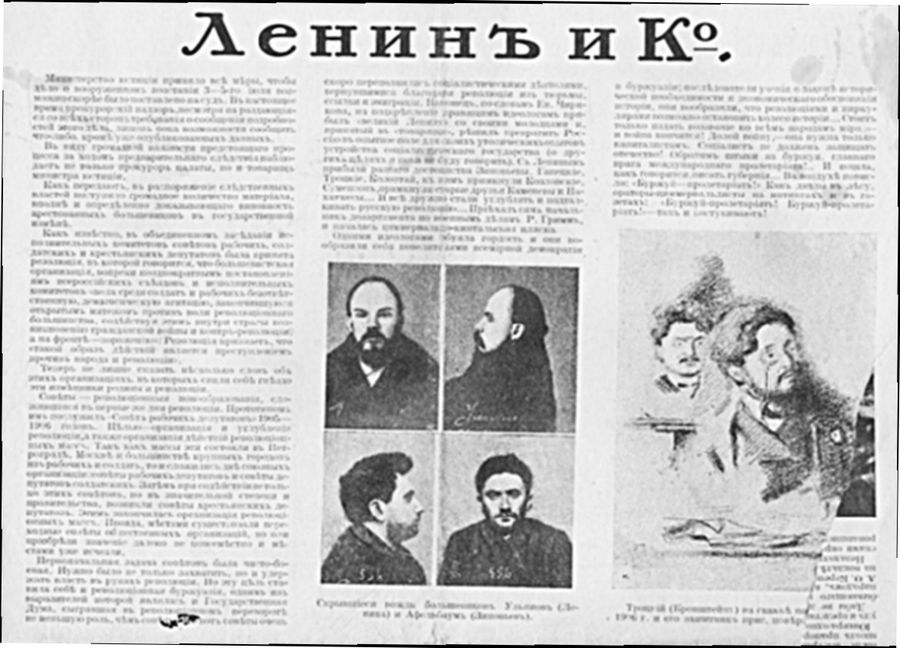

Как политические лидеры в то время руководили своими сторонниками? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно подойти к книжной полке с полным собранием сочинений Ленина — из работ, написанных им в 1917 году, состоит несколько томов. То есть значительную часть того года он провел за письменным столом, сочиняя статьи, письма, а также небольшие брошюры и книги. К тому же, для того чтобы писать, нужно было немало читать. Так же проводили свое время и другие политические лидеры. Например, Павел Милюков, возглавлявший русских либералов, почти ежедневно писал для газеты своей политической партии. Эсер Виктор Чернов, меньшевик Юлий Мартов, большевик Лев Троцкий и многие другие деятели Российской революции — все они пытались руководить своими сторонниками с помощью текстов, продолжая известную российскую традицию: политический деятель должен быть одновременно и властителем дум.

Керенский мало писал, но довольно много говорил. Он был публичным политиком с опытом парламентских выступлений, но по-настоящему проявил себя в эпоху революции, когда стал митинговым оратором.

После Февральской революции политика стала более театрализованной. А Керенский в детстве подумывал о карьере оперного певца и даже брал уроки, поэтому хорошо поставленный голос очень пригодился ему для выступлений перед огромными аудиториями на площадях, в первую очередь в театрах. Лучшие театры страны: московский Большой театр, Александринский театр в Петрограде, Одесский театр, театральные площадки других городов — все они видели Керенского в 1917 году. Он руководил своими сторонниками, произнося речи, и получал от этого явное удовольствие. Довольна была и публика — ей нужны были именно такие выступления, где политика смешивалась с театром.

После февральских дней людей охватили необычайная эйфория и колоссальный, очень наивный энтузиазм. Казалось, сказка революции делает возможным всë. Как в стихотворении той эпохи:

Россия вся в сиянье солнца,

Наш Петроград — четвертый Рим.

Эй! Гряньте «Марсельезу» громко,

Свободного народа гимн.

Казалось, отомрет преступность, станут ненужными тюрьмы, в новой жизни будут совершенно недопустимы бордели и даже ругательства: это была наивная вера во всемогущество революции, которая меняет все стороны жизни. Такая вера не могла быть долгой, но даже короткий период энтузиазма был важным политическим ресурсом, и многие политики старались его использовать — правда, с разной степенью искренности.

С точки зрения многих либеральных политических деятелей, а не только консерваторов, Февральская революция зашла слишком далеко влево, для них она была немного далека от здравого смысла. Для социалистов, даже для меньшевиков

и эсеров, революция была все-таки буржуазной, не совсем своей. А вот Керенский, энтузиаст Февральской революции, полностью отождествлявший себя с ней, был адекватен этому состоянию эйфории. Действия Керенского как министра юстиции были популярны. Отмена смертной казни, политическая амнистия, реорганизация суда — все это нравилось большинству населения. А после апрельского кризиса, когда было реорганизовано Временное правительство, Керенский занял новую должность, еще более важную: он стал военным и морским министром.

В этой сфере единства в стране не существовало, вопрос об армии и об участии или неучастии России в войне раскалывал общество. Керенский взял на себя колоссальную задачу: перестроить армию на основе революционной дисциплины, провести ее демократизацию, использовать военные комитеты. Он связал свою судьбу с подготовкой наступления.

18 июня (1 июля по новому стилю) российская армия пошла в свое последнее наступление. Начато оно было на участке Юго-Западного фронта. Наступлению предшествовала колоссальная артиллерийская канонада, войска шли в атаку под красными знаменами, оркестры играли «Марсельезу». Сначала атакующие колонны добились некоторых успехов, но затем последовал мощный контрудар немецких войск, часть из которых была переброшена заранее с Западного фронта — Германия и ее союзники знали о готовящемся наступлении. Удар был страшным, многие части и соединения российской армии его не выдержали. Отступление превращалось в бегство. При отсутствии снабжения армия переходила на самообеспечение, иногда оно перерастало в погромы. И современники, и историки очень часто спорили о том, почему это наступление закончилось поражением. Спорить на самом деле не о чем: наступление было обречено с самого начала.

Многие из нас носят наручные часы, обычный и привычный для нас инструмент измерения времени. Но на самом деле наручные часы — мода эпохи Первой мировой войны, до этого часы носили в кармане. На фронте минуты, а иногда и секунды могли спасти жизнь. Если атакующая пехота поднимется на несколько минут раньше, она может попасть под огонь собственной артиллерии, которая еще не закончила обстрел. А если она поднимется на полминуты позже, то пулеметчики противника смогут выбежать из укрытия и занять свои позиции, и тогда пехоту встретит мощный огонь. В такой ситуации был необходим точный и не требовавший лишних движений инструмент для измерения времени. И наручные часы стали знаком эпохи. В британской армии, к примеру, их сверяли дважды в день. Оказалось, что координация нужна везде, так же как дисциплина и точность исполнения приказа.

Российская же армия после Февральской революции была демократизирована. Многие важные приказы обсуждались, иногда выносились на голосование — причем не только в военных комитетах, но и на общих собраниях частей. В такой ситуации уместно ставить вопрос не о том, почему российская армия потерпела поражение, а как она вообще смогла начать наступление. Ведь солдаты демократическим путем обсуждали, идти ли им в бой, и многие голосовали за то, чтобы подвергнуть собственную жизнь смертельному риску. Как случилось, что тысячи и тысячи солдат добровольно, по собственному выбору участвовали в такой сложной операции? Дело в пропагандистской обработке — многие верили, что идут в бой за демократический мир, что несут свободу и революцию народам Европы. Некоторые пропагандисты призывали водрузить красный флаг над германским Рейхстагом и обещали, что своим наступлением русские солдаты помогут германским социал-демократам и приблизят революцию к лагерю противника.

Огромную роль в пропагандистской обработке солдат сыграл Керенский: он ездил по фронту и очень много выступал. Впоследствии Керенского даже называли «главноуговаривающим». Это прозвище носило, конечно, негативную окраску. Однако в тех условиях, которые сложились в мае-июне 1917 года, только так можно было организовать гигантское наступление. Керенского поддерживали члены войсковых комитетов — активисты, младшие офицеры, унтер-офицеры, вольноопределяющиеся. Те, кто делал карьеру в эпоху революции, считали его образцом для подражания. Керенский мог исполнять свои обязанности «главноуговаривающего», потому что его поддерживали десятки тысяч «уговаривающих» батальонного, полкового, дивизионного, корпусного и армейского уровней.

Наступление закончилось страшным поражением. Однако иногда поражение становится политическим ресурсом. В июле 1917 года в Петрограде большевики и их политические союзники, в первую очередь анархисты, бросили вызов Временному правительству. Они инициировали демонстрации на улицах города и надеялись, что те перерастут в штурм, который приведет к реорганизации власти, и в новых институтах им тоже найдется место. Большевики требовали от лидеров Советов и комитетов, находившихся под контролем меньшевиков и эсеров, взять власть в свои руки. Этого не случилось. Большевиков арестовали, некоторые их газеты были закрыты, а часть сторонников — разоружены. Керенский и его сторонники обвинили большевиков и их союзников в том, что они нанесли удар в спину наступающей армии. Таким образом, вся ответственность за поражение была переложена на них. Более того — после июльского кризиса Керенский, сохранив за собой пост военного и морского министра, стал главой Временного правительства.

Во время наступления возник настоящий культ Керенского как вождя. Многие слова, которые впоследствии большевики произносили в адрес своих политических лидеров, были найдены в это время для описания Керенского и укрепления его авторитета.

Материалы к лекции.

Владимир Набоков. «Временное правительство и большевистский переворот»

Автор

Один из самых главных деятелей партии конституционных демократов Владимир Дмитриевич Набоков (1869–1922) находился в самом центре революционных событий. Крупный юрист, сын министра юстиции в царском правительстве, он стал соавтором акта об отказе от принятия престола великого князя Михаила Александровича, а затем был управляющим делами Временного правительства первого состава и работал в правительственном Юридическом совещании. Погиб в Берлине во время покушения монархистов на лидера кадетов Павла Милюкова.

Обстоятельства написания

После начала большевистских репрессий Набоков оказался в Крыму. Полагаясь в качестве источника лишь на подшивку кадетской газеты «Речь», он описал пережитое им, начиная с февральских беспорядков в Петрограде и заканчивая кратким арестом в ноябре 1917 года в Смольном. Воспоминаниями Набокова о Временном правительстве открывается первый выпуск альманаха «Архив Русской революции», который кадет Иосиф Гессен начал издавать в 1921 году. В 1924-м книгу переиздали в СССР.

Содержание

Набоков-мемуарист уделяет основное внимание тому, что он непосредственно наблюдал. Будучи военнослужащим, он, кажется, одним из последних среди кадетских лидеров добрался до Таврического дворца, где формировалось Временное правительство. Он же стал чуть ли не последним представителем правительства в Зимнем дворце.

В своих кратких записках Набоков ярко обрисовывает коллег по правительству, оценивая их как политиков, ораторов, а главное — как деятелей революции. Министр юстиции Александр Керенский — болезненно тщеславен и недостаточно уверен; обер-прокурор Синода Владимир Львов — наивен и невероятно легкомыслен; министр земледелия Андрей Шингарев — способен и трудолюбив, но лишен способностей государственного масштаба. Основные политические и социальные противоречия 1917 года Набоков видит четко, осознавая их фатальную неразрешимость — и фатальную непригодность практически всех лидеров к тому, чтобы решать стоящие перед страной задачи.

Особенности

Опытный публицист и отец знаменитого писателя, Набоков пишет очень ярко. Память мемуариста замечательная: больше чем через год после событий, в 1918-м, он точно воспроизводит маршруты, которыми пробирался среди революционных толп Петрограда в феврале, июле или октябре.

«…Я все-таки не могу присоединиться к тому потоку хулы и анафематствования, которым теперь сопровождается всякое упоминание имени Керенского. Я не стану отрицать, что он сыграл поистине роковую роль в истории Русской революции, но произошло это потому, что бездарная, бессознательная бунтарская стихия случайно вознесла на неподходящую высоту недостаточно сильную личность. Худшее, что можно сказать о Керенском, касается оценки основных свойств его ума и характера. Но о нем можно повторить те слова, которые он недавно — с таким изумительным отсутствием нравственного чутья и элементарного такта — произнес по адресу Корнилова. „По-своему“ он любил родину, — он в самом деле горел революционным пафосом, — и бывали случаи, когда из-под маски актера пробивалось подлинное чувство. Вспомним его речь о взбунтовавшихся рабах, его вопль отчаяния, когда он почуял ту пропасть, в которую влечет Россию разнузданная демагогия. Конечно, здесь не чувствовалось ни подлинной силы, ни ясных велений разума, но был какой-то искренний, хотя и бесплодный порыв. Керенский был в плену у своих бездарных друзей, у своего прошлого. Он органически не мог действовать прямо и смело, и, при всем его самомнении и самолюбии, у него не было той спокойной и непреклонной уверенности, которая свойственна действительно сильным людям. „Героического“ в смысле Карлейля в нем не было решительно ничего».

Федор Раскольников. «Кронштадт и Питер в 1917 году»

Автор

Федор Федорович Раскольников (настоящая фамилия — Ильин, 1892–1939) сделал фантастическую карьеру благодаря активному участию в партии большевиков, в которую он вступил еще студентом. Мичман Раскольников был избран товарищем председателя Кронштадтского совета. Он активно работал в партийной прессе и в большевистском движении на Балтийском флоте. В годы Гражданской войны Раскольников воевал лихо, хотя и с переменным успехом. В декабре 1918 года англичане захватили на Балтике два миноносца под его командованием, и флотоводцу пришлось провести несколько месяцев в лондонской тюрьме. Одно время Раскольников служил заместителем наркомвоенмора Троцкого по морским делам, несколько месяцев командовал Балтийским флотом. В 1920–30-е он занимал ответственные дипломатические посты, а в 1938-м стал невозвращенцем, узнав по дороге в Москву из газет о своем снятии с должности полпреда в Болгарии. Через несколько дней после написания обличительного открытого письма Сталину Раскольников оказался во французской психиатрической клинике, не справившись с известием о заключении пакта Молотова — Риббентропа.

Обстоятельства написания

Раскольников-мемуарист дебютировал в 1925 году, опубликовав после возвращения из Афганистана книгу воспоминаний о своей деятельности в Кронштадте и Петрограде в 1917 году. В подвергнутой цензуре версии книга была переиздана в 1964-м, после посмертной реабилитации Раскольникова; полностью — в годы перестройки.

Содержание

Мемуары Раскольникова — достаточно простое, бесхитростное повествование. Автор щедро делится радостью победы в революционной борьбе, которую он описывает в хронологическом порядке. Февральскую революцию он встретил гардемарином, и партия отправила его в «цитадель революции» Кронштадт редактировать газету «Голос правды»; он стал одним из ведущих большевистских организаторов и агитаторов на Балтике. В Июльские дни Раскольников «фактически превратился в нелегального командующего войсками», из-за чего до середины октября сидел в «Крестах». Завершается книга описанием приключений Раскольникова в отрядах матросов-балтийцев, оборонявших Петроград от сил Керенского и Краснова и затем захватывавших белый бронепоезд. Точка зрения Раскольникова вполне соответствует ортодоксальной партийной идеологической позиции, которую он излагал в статьях и на митингах в 1917 году.

Особенности

Перо цензора или хотя бы редактора, похоже, не прошлось по тексту Раскольникова. В тексте встречаются стилистически небезупречные фразы, например: «приезд Владимира Ильича вообще положил резкий рубикон в тактике большевиков». Раскольников в середине 1920-х работал редактором журналов и издательств, стал даже начальником Главискусства, и редакторы ему были не страшны. Идеологические клише также даются ему легко. Собственно, Раскольников был одним из тех, кто их придумывал и пускал в ход.

«Тов. Ленин появился на балконе, встреченный долго не смолкавшим громом аплодисментов. Овация еще не успела окончательно стихнуть, как Ильич уже начал говорить. Его речь была очень коротка. Владимир Ильич прежде всего извинился за то, что по болезни вынужден ограничиться только несколькими словами, и передал кронштадтцам привет от имени петербургских рабочих, а по поводу политического положения выразил уверенность, что, несмотря на временные зигзаги, наш лозунг „Вся власть Советам!“ должен победить и в конце концов победит, во имя чего от нас требуются колоссальная стойкость, выдержка и сугубая бдительность. Никаких конкретных призывов, которые потом пыталась приписать тов. Ленину переверзевская прокуратура, в его речи не содержалось. Ильич закончил под аккомпанемент еще более горячей и дружной овации. После этих приветствий кронштадтцы, как и подобает организованным воинским частям и отрядам рабочих, снова выстроились и под звуки нескольких военных оркестров, непрерывно игравших революционные мотивы, в полном порядке вступили на Троицкий мост. Здесь уже мы стали предметом внимания со стороны кокетливых, нарядно одетых офицериков, толстых, пышущих здоровьем и сытостью буржуев в новых котелках, дам и барышень в шляпках. Они проезжали на извозчиках, проходили мимо, взявшись под ручку, но на всех лицах, смотревших на нас широко открытыми глазами, отпечатлевался неподдельный ужас».

Из книги «Революция 1917 года» Бориса Колоницкого (Москва: «Эксмо», 2018)