Практики шаманизма помогают сопротивляться государству. Так считает Хаким Бей — мистик, поэт и один из наиболее известных анархистских мыслителей современности. В эссе «Шаманский след», переведенном автором самиздата для наших коллег из Chaosss/Press, мыслитель рассказывает, чем шаманская власть отличается от государственной и как колонисты оказываются аутсайдерами на чужой земле, в чем сакральное значение «праздничных дней» и для чего нужны практики употребления психотропов, задабривания мертвецов и шутовских жертвоприношений, как фестивальные бунтарские ритуалы отнимают у государства монополию на насилие и становятся инструментом обретения свободы.

Дикарь

В поисках иллюстративного материала основное внимание я буду уделять не войне или экономике, а шаманизму. Институты, защищающие права и обычаи, можно представить в виде столпов, на которые опирается здание неавторитарного общества; эта исходная структура не утрачивает свою монолитность, даже когда само здание лежит в руинах посреди трущоб где-то на задворках Цивилизации. Из всех этих столпов именно шаманизм претендует на центральную роль — по сути, он олицетворяет мировую ось, или концептуальное ядро всей социальной конструкции.

Поэтому даже в условиях упадка и разрушения социума «остаточные» формы шаманизма, как и прежде, занимают ключевое положение внутри географических или концептуальных пространств, пропитанных атмосферой неприкаянности, обездоленности и запустения. Иными словами, по мере постепенного огораживания области прав и обычаев дух сопротивления «отделяется от плоти», мало-помалу утрачивая географические, тактильные и экономические аспекты материальности, и в какой-то момент не остаётся ничего, кроме «духа».

От поверженного и порабощённого народа остаются лишь сказания и легенды, повествующие о былой славе, и так будет до тех пор, пока однажды, воодушевлённый этой памятью, народ не воспрянет, чтобы снова материализовать её в форме сопротивления. А поскольку шаманизм самым непосредственным образом соотносится с духовным измерением, именно он — или его разрозненные пережитки, или даже его «след» — должен интересовать нас в первую очередь, если мы хотим проследить траекторию эволюции «Кластровой машины» внутри Истории.

Бесценный эпистемологический инструментарий для наших исследований мы обнаруживаем в книге «Земля, где нет зла», написанной Элен Кластр, женой Пьера Кластра, и посвящённой загадочному феномену спонтанной массовой миграции южноамериканских племён тупи-гуарани в поисках земного рая.

Взбудораженные шаманами-духовидцами, целые племена вдруг снимаются с места, вдохновляясь чудесными знамениями и оставляя свои поля и деревни вопреки увещеваниям вождей и старейшин, и зачастую подобные эскапады оканчиваются весьма печально и чреваты голодной смертью или пленением, а порой этим странникам, путь которым преграждают неприступные горы и океаны, не остаётся иного выбора, кроме как повернуть назад. Как показывает Элен Кластр, столь впечатляющие массовые исходы имели место ещё задолго до первых контактов этих племён с европейцами и после этого, в сущности, лишь приняли новые формы.

По всей видимости, первоначально такие миграции были вызваны противостоянием между шаманами и вождями. Вероятно, вследствие отдалённого и косвенного влияния, которое инки и другие Высокоразвитые Цивилизации оказывали на племенных вождей, они постепенно концентрировали в своих руках всё большую власть, подрывая тем самым основы эгалитарной и неавторитарной структуры общества тупи-гуарани. Такие исходы сопровождались отказом от земледелия и «возвратом» к охоте и собирательству.

С точки зрения шаманов, такой переход к кочевому образу жизни, глубоко чуждому для традиционного уклада этих людей, был духовным испытанием, уготованным не только самому шаману, но и всему народу в целом. Чтобы лишить вождей власти, достаточно было просто от них уйти. Представление о «Земле, где нет зла» отражало образ самого племени, каким ему надлежало быть и каким оно было когда-то согласно исконным правам и обычаям.

Даже если эта стратегия оказывалась провальной и «Землю, где нет зла» не получалось найти (поскольку в конечном счёте она была лишь идеологическим конструктом, а не реальным местом), шаманам удавалось на короткое время воскресить былую автономию и разжечь в соплеменниках визионерский энтузиазм.

Такие исходы повторялись из века в век, из поколения в поколение, и эта практика сохранилась даже после того, как на повседневной жизни этих народов стали ощутимо сказываться последствия Конкисты. Со временем под влиянием множества новых факторов эти миграции претерпели метаморфозу и в чём-то стали напоминать милленаристские движения, знакомые каждому, кто изучал динамику колониальных процессов.

Шаманы и им подобные визионеры превратились в военных лидеров, а шаманская власть дополнилась «примитивной войной», неизменной спутницей последующих бунтов и восстаний — которые, разумеется, были обречены на провал.

«Кластрова машина», и без того порядком разбалансированная ещё до первых контактов с европейцами, пыталась бороться с дезинтеграцией с помощью самых отчаянных мер, включая даже некое подобие массового самоубийства — но, «облечённые в плоть и кровь», все эти формы сопротивления попросту не имели шансов в противостоянии с денежной экономикой и технологией европейцев (как и с завезёнными ими инфекциями).

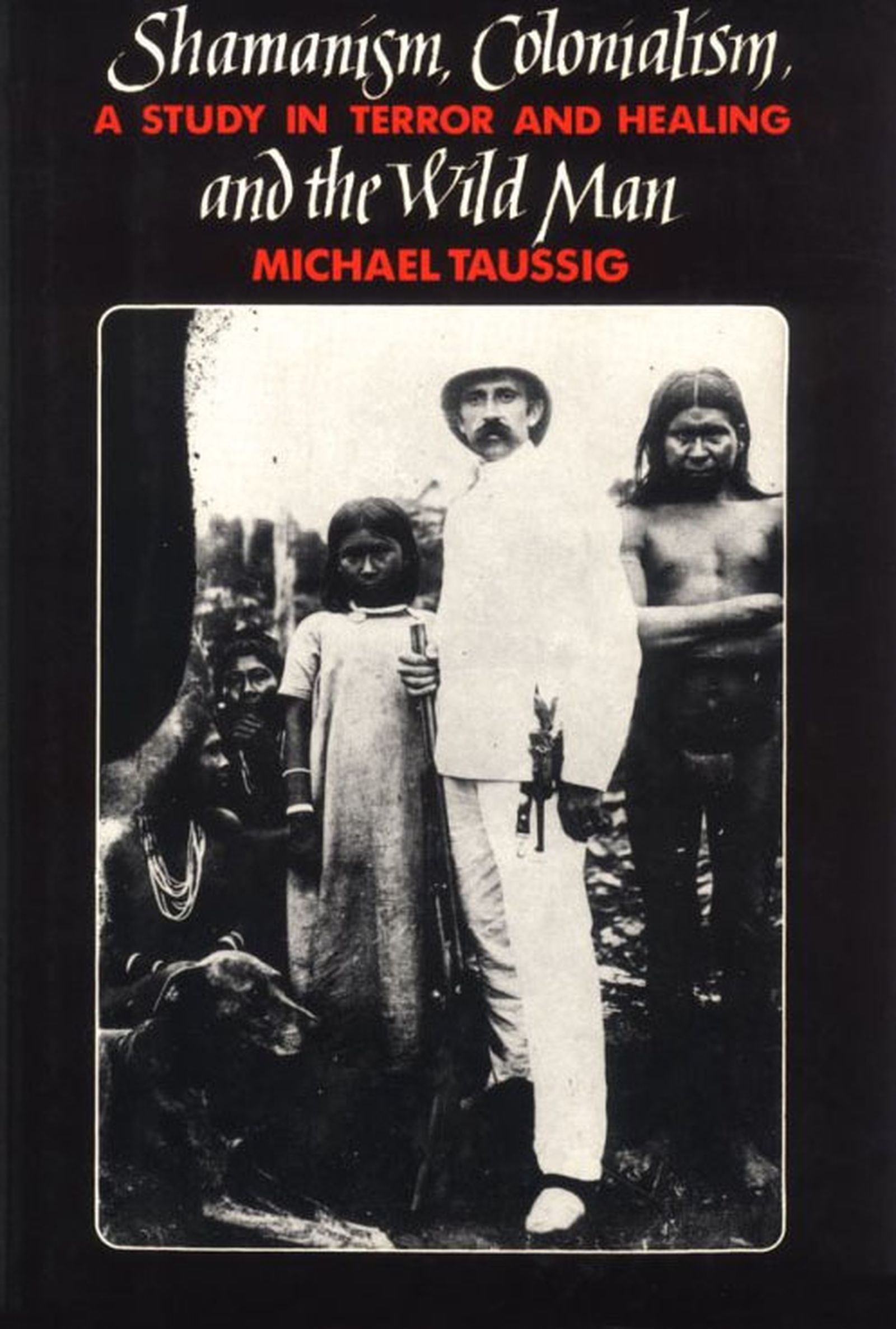

Однако после колонизации Южной Америки шаманские практики никуда не делись — напротив, они постоянно обновлялись и сохраняются по сей день. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что в наши дни шаманизм переживает нечто сродни ренессансу. Чтобы понять, благодаря чему шаманизм по-прежнему олицетворяет собой (по меньшей мере) концептуальное пространство сопротивления, несмотря даже на пресловутое «знакомство» с монотеизмом и капитализмом, мы можем обратиться к замечательной книге Майкла Тауссига под названием «Шаманизм, колониализм и дикарь», которая посвящена практикам целительства, связанным с культом айауаски.

С одной стороны, как отмечает Тауссиг, завоеватели всегда видят в завоёванных ими народах («туземцах») радикальное олицетворение Другого, то есть презренных недолюдей, не знающих культуры, заслуживающих истребления и так далее в том же духе. Такова видимая, то есть поддающаяся рефлексии, сторона колониального «расизма». Но у него есть и другая, тёмная сторона — ибо при всём при этом туземцы обладают кое-какими преимуществами, о сути которых завоеватели стараются не задумываться, ведь иначе они осознали бы, что их превосходство не такое уж абсолютное.

К примеру, завоеватели являются чужаками на чужой земле, тогда как туземцы находятся у себя дома. И раз уж они «дикари», это подразумевает интимную связь с окружающей местностью, чем колониалист похвастаться не может. Они знают, где нужно искать диких зверей и съедобные растения, а вот колонистам первой волны нередко приходится голодать, если их не накормят туземцы, и гнетущие воспоминания об этом кратком периоде зависимости от их доброй воли по сей день живы в коллективной памяти колониальных помещиков (тут можно вспомнить о Дне благодарения, этом североамериканском фестивале вины).

Но что важнее всего, туземец близко знаком с духом места и владеет магией, которая воспринимается колонистами как нечто пугающее, непостижимое и даже опасное — отчасти это объясняется крайней степенью их легковерия, хотя свой отпечаток накладывает и впитанное ими с молоком матери специфическое мировоззрение, вдохновлённое христианской иконографией, а также страх перед неизвестным да и в целом неважное здоровье колонистов. Рано или поздно среди завоевателей крепнет убеждённость, что секрет избавления от некоторых недугов доступен только Туземцам.

Возможно, католицизм, с его изначально снисходительным отношением к бытующим в народе «суевериям», более подвержен такого рода тенденциям, чем протестантизм. Хотя мы не располагаем свидетельствами того, что пуритане Новой Англии прибегали к помощи знахарей-алгонкинов, в Южной Америке для этого были все предпосылки. В этом контексте можно вспомнить о культах, связанных с употреблением айауаски, и проистекающих из этого преимуществах для туземцев, владеющих формулой «тайнодействия» и секретом приготовления отвара из энтеогенных растений, употребляемого в ходе шаманской церемонии исцеления.

В структурном, а в некоторой степени и фактическом плане такие культы не соотносятся ни с миром чистокровных колонистов, ни с миром чистокровных лесных индейцев — доступ к подобным таинствам является прерогативой людей смешанной крови, метисов, которые принадлежат к обоим этим мирам и вместе с тем не принадлежат ни к одному из них по отдельности, олицетворяя собой одновременно и мост, связывающий две эти культуры, и пропасть, их разделяющую. Однако несущая ось этих культов, образно выражаясь, обращена к Лесу и опирается на туземный шаманизм.

Это тот случай, когда аутсайдерами оказываются уже колонисты — при этом они же принадлежат к числу восторженных покровителей этих знахарских культов. (А в наши дни вокруг айауаски расцветают уже полноценные религии вроде движения «Унио вехеталь», и все они находят своих приверженцев почти исключительно среди «белых людей».) Не вызывает сомнений, что именно шаманизм стал причиной курьёзной смены полярности колониальных энергий, по мере которой прежняя настороженность элит мало-помалу сменилась чем-то сродни романтическому очарованию (с идеализацией «благородных дикарей» и всем прочим), а затем и фактической зависимостью от «туземных» источников власти.

Возможно, не стоит воспринимать сложившуюся ситуацию как «революционную» — и уж точно шаманизм айауаски не в силах пошатнуть основы реальной власти элиты, — и всё же в этом можно увидеть подобие маски, скрывающей под собой неявные формы сопротивления.

Работа Тауссига знаменует серьёзный сдвиг в восприятии шаманизма, который теперь предстаёт как система, взаимодействующая с миром во всём многообразии его проявлений и имеющая мало общего с «первозданно чистым», далёким, экзотичным и замкнутым на себя объектом анализа, ограниченного узкими дисциплинарными рамками антропологии или истории религий. Короче говоря, заслуга Тауссига состоит в том, что он высветил политический аспект шаманизма, сопоставимый по своей важности с политическим аспектом примитивной войны, который акцентировал Кластр.

Модель, предполагающая, что угнетённые обладают неявной властью, столь часто принимающей форму шаманской власти, позволяет нам разглядеть даже ещё менее очевидные проявления шаманизма и сопротивления, все привычные признаки которых затушёваны до такой степени, что эти феномены делаются почти невидимыми. И поскольку Тауссиг в своей работе творчески переосмысливает идеи Вальтера Беньямина, который в схожем ключе рассуждал об «утопическом следе», мы можем вооружиться аналогичной концепцией шаманского следа, полагая, что он прослеживается на примере даже таких институтов и образов, которые, казалось бы, не имеют ничего общего с шаманизмом как таковым.

В случае культов айауаски параллели с «первозданным» шаманизмом (если мы признаём, что он может существовать не только в качестве структурной модели) проступают довольно отчётливо. Что же касается прочих примеров, к которым мы будем обращаться в дальнейшем, то в их случае этот «след» будет едва осязаемым, прослеживаясь чуть ли не на бессознательном уровне, подобно тому, как следы «утопии» размываются в рекламе, эксплуатирующей с их помощью образ надежды.

Различие между утопическим и шаманским следом заключается в том, что утопические элементы нередко намеренно «внедряют» в рекламу для возгонки товарного фетишизма через обострение бессознательных желаний, которым заведомо не суждено сбыться, тогда как шаманские элементы, образно говоря, просочившись в определённые феномены, проступают в них как бурление бессознательного или манифестируются как «непосредственное переживание». Аутентичное, или подлинное, или неподдельное переживание — это ключевой и неотъемлемый атрибут шаманского пробуждения.

В этом смысле шаманский след также можно назвать «утопическим», поскольку зачастую ему сопутствует скорее страстное влечение к такому переживанию, нежели оно само. И несмотря на то что это влечение может принимать весьма «извращённые» формы, даже в самых неочевидных его проявлениях по-прежнему просматривается узнаваемая динамика «Кластровой машины», и это позволяет воспринимать его как знамение того, что автономия и наслаждение всё так же упорствуют, отстаивая положенные им права и обычаи.

В посвящённом Тауссигу сборнике статей, озаглавленном «Шаманизм, история и государство» и составленном под редакцией Николаса Томаса и Кэролин Хамфри, основной акцент делается на том, чтобы попытаться развить предложенную Тауссигом концепцию шаманизма как «политического» феномена. На задней обложке этой книги приведены его слова о том, что она призвана «донести мысль о том, что “шаманизм” — это многогранное и изменчивое явление, особая форма “диалога” или способ взаимодействия между разрозненными и локальными контекстами. […] Этот сборник, — пишет он далее, — объединяет материалы, полученные в ходе “полевых исследований” и призванные показать, насколько в ином свете предстаёт “шаманизм”, если рассматривать его с учётом исторического контекста и того влияния, которое оказывают на него различные институты, такие как государство, которое на первый взгляд кажется чем-то весьма от шаманизма далёким».

Однако на страницах этой превосходной книги ни разу не упоминаются работы Пьера и Элен Кластр. Мне сложно найти этому разумное объяснение, и я осмелюсь предположить, что всё дело в специфическом постмарксистском уклоне, характерном для «школы» Тауссига, чем и могло быть обусловлено столь предвзятое отношение к теориям Кластра, который был анархистом и открыто полемизировал с марксистской антропологией. Быть может, я ошибаюсь, но мне кажется, что выводы Тауссига (и представителей его «школы») лишь дополняют концепцию Кластра, показавшего, что «примитивное» общество намеренно конструирует своеобразную «машину» (мой термин), призванную не допустить возникновения Государства.

Как продемонстрировал Тауссиг, одна из частей этой машины, а именно шаманизм, продолжает оказывать сопротивление Государству даже после того, как заявляют о себе и начинают явно преобладать тенденции, порождающие иерархию и разобщение.

Множество частных аспектов теоретических построений Тауссига проясняется в сборнике «Шаманизм, история и государство». В качестве одного из примеров можно привести эссе Питера Гоу «Речные люди — восприятие шаманизма и истории жителями западных областей Амазонской низменности».

Его автор, описывая некоторые целительские культы, связанные с употреблением айауаски (и отличные от тех, которые рассматривал Тауссиг), заключает, что, вопреки утверждениям носителей этих традиций, которые якобы переняли их у лесных индейцев, на самом деле подобные практики передавались из поколения в поколение благодаря метисам и в конце XIX века распространились по всему региону усилиями христианских миссионеров и работников, занятых на каучуковых плантациях.

В действительности эти культы зародились вовсе не в «Лесу», а на периферии или в пограничных областях между городскими поселениями и необжитым пространством дикой природы — и обязаны своим появлением не столько «первозданному» язычеству, сколько активному неприятию официального христианства. На мой взгляд, статья Питера Гоу служит прекрасной иллюстрацией, равно подтверждающей тезисы Тауссига и Кластра.

С одной стороны, эти культы можно воспринимать как своеобразное отступление или «возврат» (пусть даже романтизированный и несбыточный) к обычаям, более согласующимся с исконным укладом, а с другой стороны — как «выступление», форму противодействия, попытку отстоять насущные права.

Чтобы согласовать между собой две эти позиции, нам следует обратиться к примерам, которым последователи обеих указанных школ пока ещё не уделили должного внимания, и попытаться проанализировать эти примеры с обеих точек зрения. Первое, на чём я хотел бы остановиться, — это концепция «возврата», в свете которой (насколько я могу судить) выбранный мной иллюстративный материал ранее не рассматривался.

Реальный Доннибрук

До сих пор, рассуждая о «Земле, где нет зла» и крае фигурных курганов, мы оставались в пределах пограничной территории между доисторической эпохой и (письменной) историей.

Примеры, которые мы рассмотрим в дальнейшем, относятся к сфере столь же амбивалентной, зато на этот раз мы сможем обращаться хотя бы к каким-то письменным источникам — к народной историографии.

И если нас интересуют факты, указывающие на непрерывное функционирование «Кластровой машины» на протяжении исторической эпохи (противопоставляемой эпохе доисторической), было бы логично начать свои поиски там, где мы сможем найти эти факты с наибольшей степенью вероятности, а именно — на самом дне общественной пирамиды, в «обеднённой зоне», созданной иерархией. В обществе бедняков и изгоев мы выделим области, внутри которых по-прежнему действуют права и обычаи, гарантирующие автономию и наслаждение.

К счастью для нас с вами, в последние десятилетия бедняки — в старомодной эволюционистской «Истории» довольствовавшиеся ролью немых статистов — нашли внимательных слушателей в лице историков «новой волны». Бахтин, Ле Гофф, Гуревич, Ле Руа Ладюри, Карло Гинзбург, Кристофер Хилл, Эдвард Томпсон... Нам весьма пригодится помощь этих проводников и толкователей, если мы желаем опробовать антропологическую модель, основанную на работах Кластра и Тауссига, на примерах, почерпнутых из народной историографии.

Карнавализм — в концепции Бахтина — мы можем уподобить шаманизму, а то и вовсе поставить между ними знак равенства. В любом случае мы без труда обнаруживаем в карнавале «шаманский след», ибо в конечном счёте этот феномен подразумевает непосредственное переживание, причём сопряжённое с изменённым состоянием сознания, даже если переживание это связано лишь с мимолётным опытом праздничной автономии и коллективного наслаждения, и даже если «пробуждение» сознания не выходит за рамки поедания пирогов и распития эля.

Структурная оппозиция между повседневностью и карнавализмом весьма глубока и не ограничивается простым различием между рабочими буднями и выходными днями.

Эта оппозиция прослеживается в агонистическом символизме «Битвы карнавала и поста» кисти Брейгеля: мы видим, как само время разрывается между качеством и количеством, между разобщением и присутствием, между обменом и даром. «Праздничные дни» — это области, исключённые из годовой пирамиды, области, где по-прежнему правят бал «первородные» изобилие и праздность.

Некоторые из самых известных карнавалов, в частности Сатурналии, в буквальном смысле затыкали дыры в календарном цикле, представленные «лишними днями» в конце очередного солярного года.

Этим дням, неподвластным «неумолимому» ходу времени, всё ещё «находилось место» в эпоху Сатурна, золотом веке, в котором берут начало все права и обычаи.

Сатурнианскому времени, в отличие от исполосованного времени Истории, свойственна текучесть, и оно не знает конца. Секрет карнавала в том, что любая трещина во временно́й структуре иерархии (заново) наполняется потоком изначального времени, каким оно было «до» разобщения, до разделения, до «денег», до работы. Часто можно услышать, что в средневековой Европе было сто одиннадцать праздничных дней в календарном году.

Думаю, несложно понять, до какой степени все наши когнитивные категории были искажены в результате целенаправленного вытеснения карнавала механическим/индустриальным временем (для граждан США предусмотрено лишь двенадцать «законных» праздничных дней в году). Несомненно, мы всё же разрушили пирамиду феодализма, но из оставшихся от неё каменных глыб мы построили ещё более внушительную структуру, в основу которой положены куда более изощрённые формы угнетения.

Неоконсервативная критика Бахтина сводится к тому, что он чрезмерно акцентировал бунтарскую сущность карнавала. Ввиду того, что он проводится на регулярной (календарной) основе, можно сделать вывод, что карнавал не столько противопоставляет себя разлинованному времени, сколько потакает ему. Карнавал призван «выпустить пар» (согласно излюбленной этими критиками механистической модели) и стравить давление, нагнетаемое дисциплинированной работой, чтобы люди, едва успев ненадолго «расслабиться», могли снова вернуться к работе. Карнавал переворачивает мир вверх тормашками лишь затем, чтобы на следующий же день «выправить» его обратно.

Доля правды в этом, безусловно, есть — в противном случае неоконсерваторы выглядели бы довольно глупо, — однако это далеко не вся правда. Вдобавок, неверно, что карнавал попросту тождествен «бунту» (как и неверно думать, что Бахтину вообще могло прийти в голову высказать столь нелепую мысль). Очевидно, что если карнавал влечёт за собой периодическое нарушение привычного хода вещей, то он также способствует его периодическому возобновлению, — и наоборот.

Критика Бахтина на этом основании тривиальна: карнавал служит обеим целям — и в равной мере не служит ни одной из них. Мы можем сконструировать гораздо более убедительную модель карнавала, обратившись к концепции «Кластровой машины».

Сатурналии олицетворяли собой отрезок времени или пространства внутри истории, вокруг которого ещё не сомкнулся «исторический» периметр и в границах которого старинные права и обычаи до сих пор удавалось отстоять. Одна часть года потеряна навсегда — но другая его часть остаётся «бесхозной»; «праздничные дни» соотносятся с теми частями года, которые ещё не были колонизированы рациональным временем. В границах этих «бесхозных» отрезков времени мы можем найти «праздничные обычаи», опирающиеся на изначальные институты «Кластровой машины». Экономика Дара снова вступает в свои права, и вместе с ней — экономика Изобилия.

Шаманская символика и практика проступает в народных танцах и музыке (примером тут может служить венгерская народная музыка, с её явными отголосками центрально-азиатского шаманизма), ношении масок и ряжении (ритуальной ликантропии), употреблении психотропных субстанций, задабривании мертвецов, шутовских жертвоприношениях, шутовском знахарстве (тут можно вспомнить фигуру «Лекаря» в традиционных ряжениях), обращении к «языческим» героям и мотивам и так далее.

Как указывает Джим Уэйфер в своей антропологической работе, посвящённой бразильской традиции кандомблé, существуют полноценные религиозные системы, сочетающие в себе шаманские и карнавальные элементы. Быть может, в некоторых обстоятельствах религия и впрямь служит опиумом для народа, заменяя человеку сердце в бессердечном мире, — но в случае афроамериканских синкретических культов она уже с самого начала является локусом сопротивления власти.

Коллективная одержимость на собрании прихожан — это своеобразная форма демократизированного шаманизма, поскольку каждому из присутствующих доводится либо самому стать духом, либо встретиться с таким духом лицом к лицу.

И для некоторых духов любое время — это время фестиваля. Наконец, в рамках фестивального времени важная роль отводится шутовской войне или ритуальному насилию, которое явным образом воспроизводит паттерны «примитивной» войны. К примеру, авторитарные правители Венеции веками были вынуждены мириться с «войнушками на мостах», которые устраивались по праздникам, когда воюющие «армии» в лице жителей соперничавших районов сходились на городских мостах, чтобы померяться силами в кулачном бое. Серьёзные увечья были очень редки.

Предводителями этих войск были обычные шумливые пропойцы, которые утрачивали все свои «полномочия» после того, как их сбрасывали с моста в воду. И хотя сражавшиеся были выходцами из рабочего класса, аристократы следили за этим действом с большим интересом и с азартом заключали между собой пари, ставя немалые суммы на победу той или иной стороны. В итоге веселье стало принимать масштабы, чрезмерные даже для Венеции, и взбешённые дожи наконец покончили с этим обычаем.

В современной Америке весьма схожую функцию выполняют «хэллоуинские побоища», от которых местные власти тоже далеко не в восторге. В конце концов, желание выпустить пар — это одно, а неуважительное отношение к властям предержащим — это нечто совершенно другое. В наши дни насилие — это исключительная прерогатива Государства (или Капитала), и «коммерциализация» праздников проистекает лишь из желания подорвать автономию фестивального времени посредством его колонизации с помощью денег.

Ярким примером праздничного насилия может служить ирландский обычай под названием Pattern, или Pardon, или (более корректно) Patron — то есть «(святой) покровитель». В дни памяти определённых святых прихожане осуществляли паломничество к близлежащим Священным колодцам, нередко славившимся своей целебной водой.

Уильям Карлтон оставил нам превосходный отчёт о том, как отмечали Паттерн до прихода Великого голода в 1848 году, в те времена, когда старые обычаи ещё не были позабыты. В эти дни массы людей стекались к церквям, чтобы принять участие в службе, другие же предавались аскетическим практикам вроде передвижения на коленях или ползком, водили хороводы вокруг колодцев и проводили другие языческие и шаманские ритуалы.

Ставились шатры, устраивалась ярмарка, собирались гуляки, чтобы выпить, потанцевать и пощеголять перед красавицами. В какой-то момент неизбежно завязывалась потасовка — мужчины сбивались в толпы, вспыхивала хаотичная пьяная драка «стенка на стенку», и в дело шли традиционные шилейлы и блэктарны, вытесанные из тёрна, ясеня и ореха.

Хотя массовые побоища также устраивались по случаю ярмарок (таких, как Доннибрук) и по другим поводам, Паттерн интересен тем, что ритуальное насилие сочеталось в нём с духовно-магическим началом и разнузданным карнавальным празднеством.

Описание точно таких же структур мы обнаруживаем в фольклорных сказаниях о древних кельтских дружинах — особенно в легендах о Финне Маккуле и преданиях, повествующих о фениях (или фианнах). Судя по таким текстам, как «Сказания о Финне» (Duanaire Finn) или «Речения древних» (Acallam na Senórach), фения представляла собой нечто большее, чем простой Männerbund, или «мужской союз», и вместе с тем была устроена иначе, чем армия.

Фения — это братство посвящённых, связанных клятвой верности (каждый из них должен был доказать, что он состоялся не только как воин, но и как бард и друид), во главе которого стоял человек, являвшийся одновременно поэтом и полководцем.

В свою очередь, Финн Маккул, легендарный герой, удостоенный чуть ли не божественного статуса, был связан присягой перед Верховным Королём — однако, что немаловажно, их «договор» был действителен только на протяжении полугода.

Начиная с Хэллоуина и до наступления Белтейна — то есть в зимнее время — его фения должна была защищать королевский трон и сражаться на стороне короля. Зато в остальное время — в летний период — члены фении были свободны от любых обязательств и могли в своё удовольствие блуждать по густым лесам, вволю охотиться (в основном на оленей), пировать, пьянствовать, меряться друг с другом силами, ухлёстывать за красавицами и впутываться в бесчисленные приключения не без участия сидов, «волшебного племени» Туат де Дананн, обитающего внутри древних мегалитических курганов.

Сказания Фенианского цикла изобилуют архаическими индоевропейскими мотивами, так или иначе связанными с шаманизмом, — люди превращаются в зверей, энтеогенные субстанции вроде волшебных ягод вызывают «поэтическую одержимость» (что явно отсылает к ведическим жертвенным ритуалам, связанным с употреблением сомы, что было продемонстрировано мной в других работах), то и дело упоминаются волшебные полёты, знахарство и ворожба, вхождение в транс под воздействием музыки, поэты в облачении из птичьих перьев — всем этим шаманским «пережиткам» нет числа.

Белтейн и Хэллоуин, «поворотные точки» года, — это трещины в структуре времени, через которые мертвецы и духи могут непосредственно проникать в мир людей.

Однако эти праздники также знаменуют период, когда сами фении могут ступить в пространство безвременья — в чертоги Леса, или «эль монте», как говорят кубинские сантерос, имея в виду шаманское пространство дикого (дикарского) бытия. Как отмечает Джозеф Нэги в своём превосходном исследовании текстов Фенианского цикла, такая свобода от Времени ставит Финна и его соратников в положение вне закона, весьма схожее с тем, в котором оказался Робин Гуд со своими Весёлыми разбойниками.

Однако вторую половину года Финн проводит в измерении Времени и Порядка, демонстрируя «преданность королю» (хотя это ничуть не мешает Финну периодически вступать с ним в перепалки и в конечном счёте открыто выступить против него). Точно так же и Робин Гуд в должный момент присоединяется к силам порядка. Но это не силы, выступающие за несправедливый порядок (в лице шерифа Ноттингемского и короля Иоанна), а силы, отстаивающие справедливость.

Добрый король Ричард Львиное Сердце делает символический жест, отражающий его стремление к справедливости, и облачается в зелёное одеяние Весёлых разбойников — в знак уважения перед хаосом леса и признания кодекса преступивших закон.

Добрый король воздаёт должное и хаосу, и порядку и тем самым признаёт незыблемость старинных прав и обычаев своего народа. Впрочем, в случае фении эта двойственная лояльность выражается поочерёдно, принимая сезонный характер: полгода отводится хаосу, а другие полгода — порядку (иными словами, полгода отводится праздникам, а другие полгода — работе). В законе и вне закона. Перед нами идеальный пример того, что происходит с «Кластровой машиной», когда она соприкасается с Историей: машина продолжает исправно функционировать, но уже наполовину оцеплена силами разобщения.

Финн — «народный заступник», он борется за сохранение традиций прошлого (охоты, шаманизма, взаимности), но отстоять пространство для них он может лишь пойдя на уступки перед новым укладом, при котором всё оказывается завязано на земледелие, духовенство и обмен. (Чтобы понять, насколько враждебным было тогда отношение к христианству, можно обратиться к той части «Речений древних», где красочно повествуется, как Ойсин, сын Финна и последний выживший воин языческой фении, встречает святого Патрика и принимается перечислять преимущества «старых порядков» в сравнении с новой моралью.)

В фигуре Финна, героя народных сказаний, нашли отражение паттерны кельтской социальной структуры, которую можно реконструировать на основе дошедших до нас сводов законов, хроник и археологических свидетельств. Мелкие владыки, стоявшие во главе туатов, или племенных союзов (их могло насчитываться более сотни по всей Ирландии), господствовали над знатью, свободными крестьянами и «зависимыми племенами» (протоиндоевропейскими или протокельтскими реликтами), однако очень многие люди в силу тех или иных причин выпадали из этой социальной сети.

Ремесленники, как и барды с друидами, были вольными скитальцами. Верховные барды почитались наравне с королями и перемещались по стране в сопровождении внушительной свиты. Представители знати были обязаны предоставлять таким вольным странникам (а время от времени и своим подданным и властителям) кров и ночлег, дабы не прослыть «скрягами», то есть совершить самый ужасный грех, как о том предостерегала Келлская книга.

Каждому туату надлежало содержать бесплатный приют для путников (ранние ирландские путешественники, совершавшие паломничество в Рим, были шокированы, когда, оказавшись на континенте, они узнавали, что на местных постоялых дворах за ночлег берут плату!), и правители, безукоризненно соблюдавшие эти правила, зачастую и сами были в итоге вынуждены пойти по миру.

Война — занятие сезонное — по большей части ограничивалась угоном скота, что воспринималось чуть ли не как ритуальное действо, как в случае с историей похищения вожделенного быка из Куальнге, о которой повествуется в саге Уладского цикла (Táin Bó Cúailnge).

Тем не менее, насилие было вплетено в саму социальную ткань — все древние летописцы подчёркивают небывалую отвагу кельтских воинов, порой доходящую до безрассудства.

Дисциплинированным англичанам (по характеру своему скорее жестоким, а не воинственным) такое недисциплинированное поведение всегда внушало глубокое отвращение. В своих атавистических формах, таких как драки «стенка на стенку», насилие кажется совершенно бессмысленным и воспринимается лишь как способ, которым угнетённый и бесправный народ вымещает злость на себе самом.

Однако мы не должны позволить, чтобы либеральные ценности затмили тот факт, что, в отличие от нас с вами, уступивших своё «право» на насилие Государству, ирландцы продолжали крепко за него держаться, понимая, что насилие — это инструмент обретения свободы. Побоище по случаю Паттерна было призвано обозначить «временную автономную зону», создать трещину в пространстве/времени Порядка, которая станет шлюзом для текучего сатурнианского времени, дарующего близость, преображение и удовольствие.

Члены фении наслаждаются всеми позитивными сторонами «положения вне закона» (которые суть не что иное, как старые добрые права и обычаи, защищающие «естественную» свободу), поскольку всегда готовы отстаивать свои привилегии прибегнув к насилию.

В эпоху фений Государство ещё не успело монополизировать насилие, поскольку не было настолько могущественным. И хотя ему уже доставало влияния, чтобы управлять ходом времени и формировать общество под себя, Государство по-прежнему было вынуждено мириться с фактом того, что те самые силы, которые служат его опорой, оставляют его на пресловутые полгода.

Мелкие королевства кельтского периода были достаточно миниатюрными для того, чтобы сила не вышла за рамки персонального уровня, став обезличенной, и служила сугубо задаче распределения. И столь скромные размеры этих королевств были результатом дробления, обусловленного насилием, заложенным в основу кельтской политики.

Никому не удавалось заполучить в свои руки монопольную власть до прихода на трон Бриана Бору, да и его успех объяснялся исключительно предшествовавшими рейдами викингов, которые не прекращались на протяжении двух столетий и в конечном счёте сокрушили хрупкий скелет кельтского общества. Кельты считали себя свободными и благородными людьми, и они без труда уловили бы смысл ремарки Джефферсона о том, что дерево Свободы каждые несколько лет необходимо поливать кровью.

Читайте другие эссе Хакима Бея

«Онтологическая анархия на пальцах». Хаким Бей о поэтике хаоса

«Временные автономные зоны». Хаким Бей о свободе и автономии