Свидетели трагедий Первой мировой, дети начала XX века, рано утратили доверие к миру. А когда повзрослели, на большей части евразийского континента уже установились авторитарные правительства, поставившие их перед моральной дилеммой: поддержать диктатуры ради карьеры или по личным убеждениям либо сопротивляться тоталитарным режимам и категорически не принимать новое устройство общества.

Философ и социолог Ральф Дарендорф рассказывает, как ученые и деятели культуры выбирали между подчинением и изгнанием, в книге «Соблазны несвободы. Интеллектуалы во времена испытаний». В главе о представителях интеллигенции, родившихся в 1900–1910-х, ученый объясняет, почему их характер стал бескомпромиссным, из-за чего не следует строго судить тех, кто поддался соблазнам и приспособился к авторитарным режимам, по каким причинам жертвы Первой мировой войны иногда становились военными преступниками Второй и зачем стоит пристально изучать жизнь именно этого поколения.

Кандидаты в клуб эразмийцев, уже встретившиеся нам в этом исследовании, имеют нечто общее, о чем мы несколько раз упоминали. Все они родились в первом десятилетии XX в. Старший из них — родившийся 28 июля 1902 г. Карл Поппер, младший — родившийся 18 октября 1909 г. Норберто Боббио. Таким образом, они принадлежат, как сказали бы раньше, к одному поколению. Сегодня скорее говорили бы (по меньшей мере те, кто имеет отношение к общественным наукам) о «когорте социализации». Так или иначе, они сформировались под влиянием схожего опыта. Каким был этот опыт? В 1928 г. немецкий писатель Эрнст Глезер опубликовал книгу, называвшуюся «Год рождения: 1902». В отличие от замечательных романов о войне Эриха Марии Ремарка («На Западном фронте без перемен») или Эрнста Юнгера («В стальных грозах») это далеко не выдающаяся книга, но в свое время ее читали многие, поскольку в ней осознало себя целое поколение. Роман Глезера рассказывает о мальчике, подрастающем в маленьком городке на западе Германии накануне Великой войны. Его глазами мы видим тесный провинциальный мирок с характерным будничным антисемитизмом, застывшими административными структурами и пока еще более или менее терпимыми конфликтами между взрослыми, настроенными, с одной стороны, сравнительно либерально, а с другой — откровенно националистически. Первая и единственная в жизни поездка за пределы городка — как раз в августовские дни 1914 г. — приводит безымянного немецкого подростка в Швейцарию, где, к огорчению родителей, он завязывает дружеские отношения с Гастоном, французским сверстником. Когда друзей разлучает начавшаяся война, тот говорит: «La guerre, ce sont nos parents, — mon ami…»

Слова Гастона были верны в лучшем случае отчасти. Действительно, войну затеяли и вели родители детей, появившихся на свет в 1902 г., но она стала определяющим событием для тех, на чьи плечи легли ее последствия, — а это были дети, родившиеся в первые годы кровопролитного XX века.

Кроме того, перед войной «родители» были далеко не едины в своих мнениях. Некоторые до последней минуты не верили, что цивилизованная, как им казалось, Европа втянется в «братоубийственную» бойню; некоторые уповали на солидарность пролетариев всех стран, будто бы не желавших войны.

Росло, впрочем, число пессимистов, которых терзали мрачные предчувствия. К ним принадлежал и отец юного героя, изображенного Эрнстом Глезером. В романе с ним спорит коллега-адвокат: «Как это было бы роскошно: прекрасная освежающая гроза после долгого, гнилого мирного времени!» В августе 1914 г. то же настроение выражает директор школы, где учится мальчик: «Наконец-то кончился гнилой мир. Начинается стальное время. Возблагодарим нашего Создателя за то, что он дал нам до него дожить».

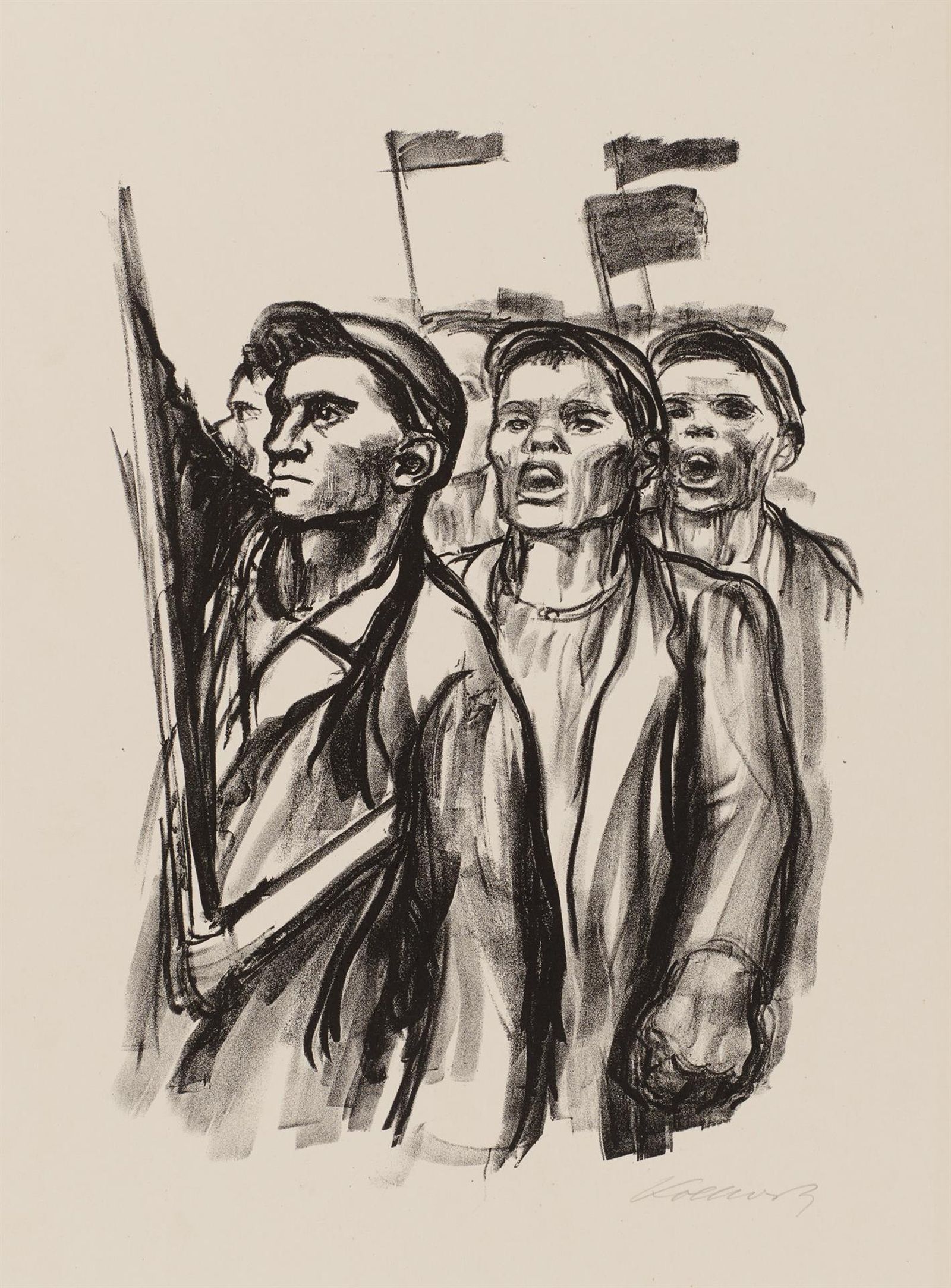

Такой была зловещая предыстория времени испытаний, о котором идет речь в нашем исследовании. О подлинном начале этой эпохи — окончании войны и последующих событиях — из романа Глезера можно узнать немногое. Показательны, впрочем, две беглые ремарки. «Когда миновало Рождество 1917 года, — рассказывает герой книги, — русская революция создала и у нас в городке праздничное настроение, наполнив сердца жителей надеждой». Разумеется, это прежде всего была надежда на скорое окончание войны. Однако приехавшие в отпуск солдаты придали ей иную окраску: «Вообще-то хорошо бы нам поступить так же, как русские. Покончить с враньем…»

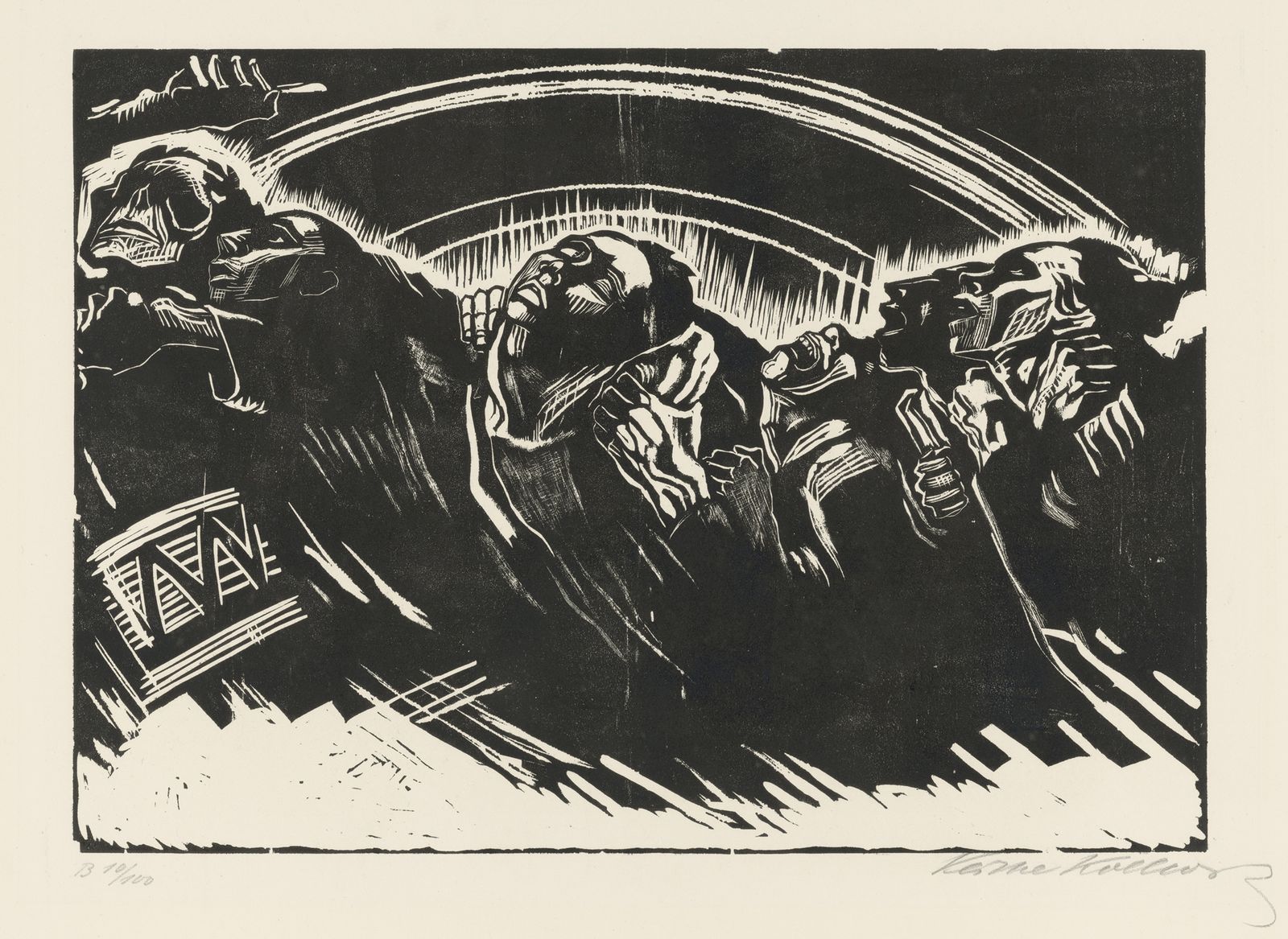

Мальчики, рожденные в 1902 г., оказались жертвами тогдашних событий или, самое меньшее, объектами их воздействия. Они росли в промежутке между двумя войнами. За эти годы в России закрепился строй, созданный революцией. Уже в 1918 г. Роза Люксембург назвала русскую революцию «величайшим событием мировой войны». В 1922 г. Бенито Муссолини организовал марш чернорубашечников на Рим и приступил к установлению в Италии фашистского режима. Годом позже провалился гитлеровский «марш по Мюнхену», но над немецкой демократией по-прежнему нависала угроза. Жизненный опыт поколения (как его каталогизирует Бернд Рютерс) был сумбурен, травматичен:

«Легенда о ноже в спину, «позорный» Версальский договор, инфляция и разорительные репарации как «вина республики», позже — «оккупация Рурской области» … обнищание народа в результате мирового экономического кризиса, «крах Веймара»».

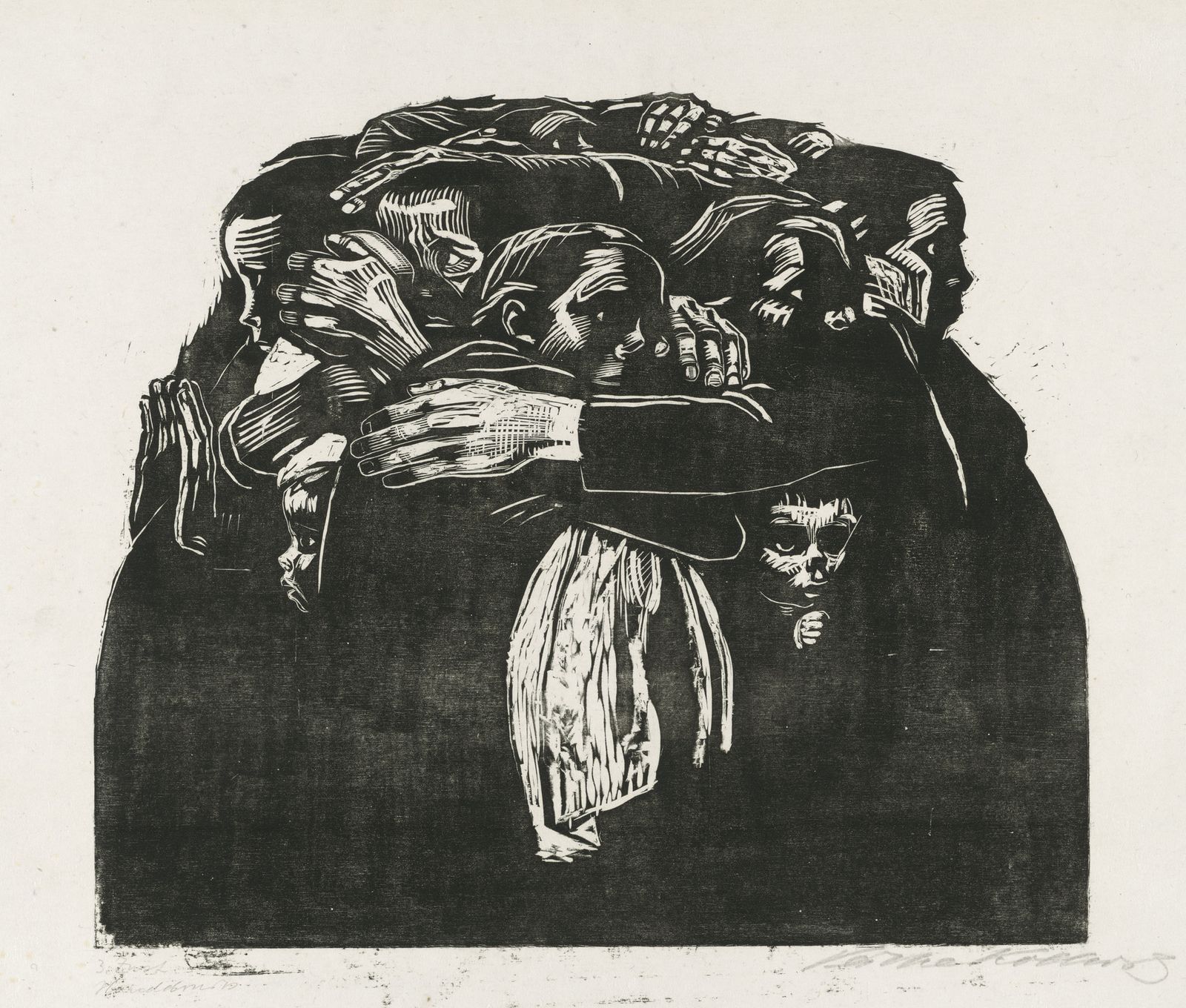

Вчерашние жертвы становились активными деятелями, в том числе и деятелями зла. Когда Генрих Гиммлер, Рейнхард Гейдрих и Вернер Бест в 1936 г. формировали Службу безопасности рейхсфюрера СС (СД), которая «занималась организацией и приводила в исполнение» гитлеровскую программу массовых убийств, эти люди закономерно оказывались в первых рядах. В «асессорский детсад», растивший будущих убийц, принимались только студенты-отличники юридических факультетов, которые занимали «четкую позицию», происходили из «национально мыслящих семей», были готовы к «частой перемене функций» и демонстрировали прежде всего «безоговорочное подчинение руководству национал-социалистической партии». Но главным критерием отбора была «молодость (годы рождения 1900–1910), принадлежность „к поколению детей военных лет“». Как справедливо отмечает Рютерс, этот процесс показывает, насколько «морально нестойкими были молодые интеллектуальные элиты».

Михаэль Вильдт говорит в той же связи о «бескомпромиссном поколении». Из его исследования видно, что не менее 60 процентов сотрудников службы государственной безопасности — иными словами, основные исполнители нацистских преступлений — родились между 1900 и 1910 гг. Они, как и те, кого они вербовали, служили культу молодости:

«молодости, понимаемой не в смысле обычного генеалогического конфликта поколений, а как зачаток нового мира, для которого крушение старого служит оправданием и сути собственных притязаний, и их бескомпромиссного характера».

«Бескомпромиссными» были, впрочем, не только палачи, служившие нацистскому режиму, но и многие из казненных нацистами. Поколение, о котором мы говорим, нельзя красить одной краской. К нему принадлежали почти все офицеры-аристократы, входившие в «кружок Крейзау» и участвовавшие позже в неудачном мятеже 20 июля 1944 г. Не только исполнитель покушения на Гитлера граф Клаус Шенк фон Штауффенберг (1907 г. р.), но и графы Шуленбург (1902), фон Шверин (1902), Йорк фон Вартенбург (1904), фон Мольтке (1907), Хеннинг фон Тресков (1901) и Ганс фон Донаньи (1902), Ганс-Бернд фон Хафтен (1905) и Адам фон Тротт (1909) происходили из той же возрастной когорты. Все они отдали жизнь за Германию достоинства и чести — страну, которую окунули в грязь и навеки опозорили их ровесники из службы государственной безопасности.

Существуют и другие причины ограничивать наше исследование рожденными между 1900 и 1910 гг. В таком ограничении есть, безусловно, известный произвол. Это особенно заметно при взгляде на временные зоны, прилегающие к избранным нами границам. Почему мы исключаем из этого поколения Фридриха фон Хайека, родившегося в 1899 г.? Или Чеслава Милоша (1911)? Разве не были эразмийцами люди, родившиеся раньше, как Сальвадор де Мадариага (1886)? Или позже, как Вацлав Гавел (1936)? Некоторых из них, как и других публичных интеллектуалов, мы тоже не оставим без внимания. Тем не менее, при всей необозримости этого круга, сознательный произвол, ограничивающий наш анализ поколением 1900–1910 гг., имеет определенный практический смысл. И, что важнее, смысл исторический: дело в том, что в интересующий нас момент эти люди были достаточно взрослыми, чтобы относиться к событиям неравнодушно, но еще не настолько утвердились в своих взглядах, чтобы оставаться невосприимчивыми к соблазнам.

Рожденные в начале XX в. утратили наивное восприятие мира очень рано. Испытания сменяли друг друга с чудовищной скоростью. И каждое испытание заключало в себе соблазн. В первых главах мы показали, как эти соблазны действовали на интеллектуалов, как много оказалось тех, кто не устоял. Тогда же мы отметили, что оба соблазна несвободы помогали друг другу набирать силу. Уже Муссолини, вначале бывший, как многие фашисты, активным социалистом, хотел оградить Италию от большевизма. Это побуждало многих антифашистов искать союзников в рядах коммунистов. После захвата власти Гитлером взаимозависимость стала еще более выраженной. В дальнейшем картину ненадолго затуманили гражданская война в Испании и пакт Гитлера-Сталина. Только после нападения нацистской Германии на Советский Союз прежняя взаимозависимость ясно обозначилась вновь. В 1945 г. было покончено с фашизмом, но не с соблазнами несвободы. Последовали еще без малого 45 лет международной напряженности и холодной войны.

Помещая либеральный образ мыслей на испытательный стенд, мы не стремимся приурочить изложение к историческому ходу событий, хотя и не забываем о том, насколько важен этот фон. Нас интересуют скорее показательные реакции публичных интеллектуалов. В поле нашего зрения попадут прежде всего эразмийцы, а также те, кто мог бы быть эразмийцем, или те, кто был эразмийцем не всегда. Речь пойдет не об «интеллектуальной элите» из «асессорского детсада», выпестованной эсэсовским начальством. И не о таких интеллектуалах, как Эрнст Блох или Георг Лукач, которые не смогли окончательно выйти из заколдованного круга обольщения коммунизмом и в любом случае не были представителями либерального образа мыслей. (Кроме того, оба названных интеллектуала принадлежат к более старшему поколению: они родились в 1885 г.) Нас будут интересовать те, кто хоть в малой мере вкусил от древа либерального познания, даже если сделал это с опозданием или по каким-то причинам отвернулся впоследствии от плодов деятельной свободы.

Первоначально я хотел дать этой части исследования другой заголовок: «О разных способах уступать соблазнам несвободы». Это было бы точной характеристикой некоторых упомянутых нами интеллектуалов, не в последнюю очередь Эрнста Глезера, автора романа «Год рождения: 1902». После войны Манес Шпербер, в ту пору французский чиновник по делам культуры, встретившись с Глезером в Майнце, был вынужден признать, что тот опробовал не один способ. Глезеру было тогда 44 года, он «очень много пил и курил», стараясь взбодрить себя после пережитого на запутанном жизненном пути. Успех раннего романа привел писателя в левый лагерь. Он ездил в Советский Союз и восхвалял эту страну в своих репортажах. Затем, однако, Глезер эмигрировал в Швейцарию. Перед войной он все же вернулся в Германию, «помирился с Третьим рейхом», стал военным репортером и писал пропагандистские газетные статьи. Теперь ему нужно было заручиться поддержкой представителей французских оккупационных властей, включая Шпербера, но прежде всего Мальро, — и он ее получил.

Это краткая и очень невеселая биография публичного интеллектуала, которого не хочется обвинять свыше меры.

Говоря о тоталитарных соблазнах, не следует оценивать слишком сурово тех, кто им подвергался.

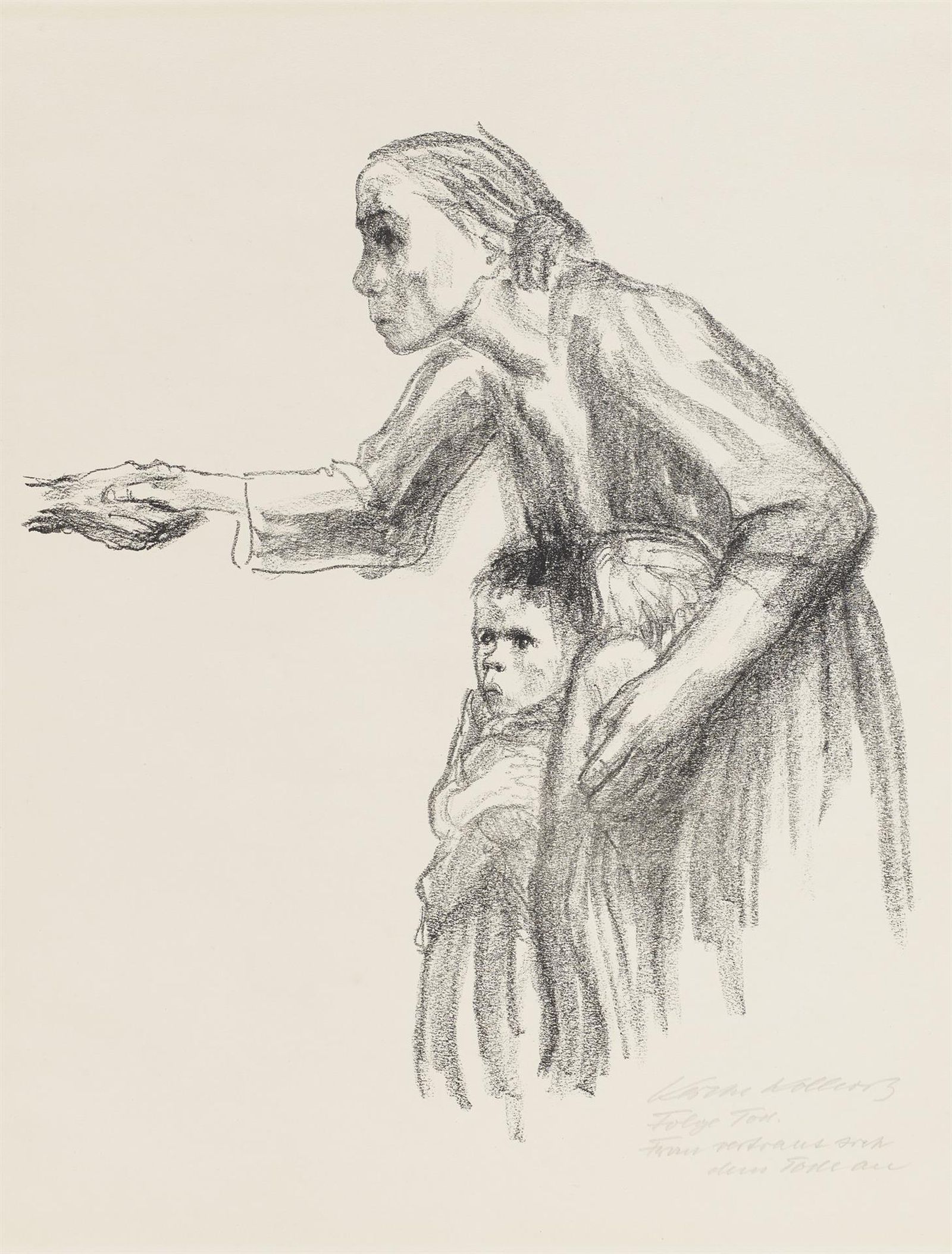

Дело даже не в том, что поведение многих людей отнюдь не свидетельствует об их личном отказе от добродетелей свободы. Разве можно назвать таким отказом вынужденную эмиграцию и тем более сопротивление режиму — несмотря на угрозу ареста, пыток и смерти? Я всегда сознавал, что легко — может быть, чересчур легко, — находясь в безопасном убежище нормального времени, судить о поведении приспособленцев или внутренних эмигрантов. Да и симпатия молодых интеллектуалов к идеологии, обещавшей, как им казалось, помощь беднякам и обездоленным, заслуживает более пристального рассмотрения, нежели взгляд свысока, особенно если впоследствии — лучше раньше, чем позже — они поняли, в чем заключаются либеральные добродетели.

Стереоскопичность этого исследования объясняется и личными причинами. Мой собственный жизненный опыт слишком многогранен и сложен, чтобы я позволил себе быть манихеем. Добро и зло существуют не только в чистом виде, и даже совершенные эразмийцы не входят в число праведников нашего мира. Может быть, под праведниками лучше понимать всех друзей свободы? Тот, кто, как мы, защищает понятие свободы в строгом смысле слова, способен сочувственно относиться к широкому спектру либерально мыслящих людей — от «либеральных либералов» типа Хайека до «либеральных социалистов» типа Боббио.

Моя мать родилась как раз в 1902 г. В моей памяти до сих пор не стерлись ее рассказы о «брюквенной зиме», пережитой во время Первой мировой войны, о послевоенной инфляции, когда она в считаные минуты тратила свое секретарское жалованье, чтобы не дать ему вконец обесцениться. Еще лучше я запомнил истории о том, как в тревожном 1933 г. в окна нашего дома часто летели камни и как родители гадали, кто их швырял в этот раз: нацисты или коммунисты?

Мой отец, родившийся в 1901 г., политик, социал-демократ, был заметной публичной фигурой в своем родном Гамбурге, но он не был интеллектуалом. Правда, учеба в народной школе для рабочих пробудила в нем любовь к чтению; позже, став молодым журналистом, он ежедневно писал довольно объемные газетные статьи; но его руководящим жизненным принципом было неравнодушие, а не наблюдение. И в молодости он, видимо, отдавал предпочтение справедливости, а не свободе. Только когда свобода оказалась под угрозой, он понял, что без нее грош цена всему остальному. Он участвовал в сопротивлении: при нацистах это означало преследования, в конечном счете — лагерь и тюремное заключение. Он выступал за свободу: при коммунистах, в послевоенной Германии, это также означало преследования; угроза нависла над ним после того, как он отверг принудительное объединение социал- демократической партии с коммунистической.

Все это, естественно, не могло пройти для меня бесследно. В 15-летнем возрасте я узнал на собственном опыте, чем грозит ослушникам тоталитаризм. В Берлине, где меня застал май 1945 г., я наблюдал начало холодной войны и понял, что свобода по-прежнему находится под угрозой, а значит — требует деятельной защиты. В то же время мне стало ясно, что деятельной свободе нужно учиться и что в этой учебе, как в любой другой, пробы часто неотделимы от ошибок.