В рамках совместного проекта издательство »Ad marginem» и Музей «Гараж» впервые на русском выпустили главную книгу медиатеоретика Льва Мановича — «Язык новых медиа». Работа посвящена генеалогии новых медиа, рассмотренных автором в исторической перспективе последних десятилетий. Дискурс публикует вводную часть книги, представляющую своего рода бриколаж основных тезисов, просеянных через монтажные кадры родоначальника документального кино.

Об исследователе новых медиа, создателе первого центра компьютерного анализа массивных объемов изображений и видео нам уже доводилось писать в связи с выходом первого сборника работ автора на русском языке в 2017 году. Новая для России книга представляет собой основной труд Льва Мановича, включающий исследование истории возникновения новых медиа от ткацкого станка, изобретенного в конце девятнадцатого века, до истории трансформаций кино как центрального медиума коммуникации в веке двадцатом и перехода к новым медиа — периоду смены режиссерской камеры на компьютерный код.

Пролог: Каталог Вертова

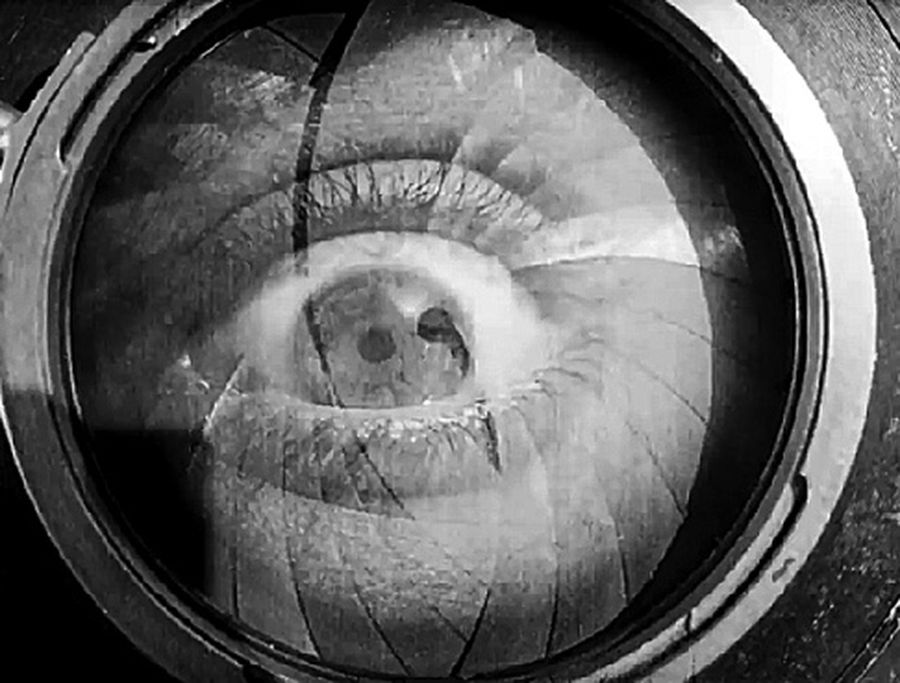

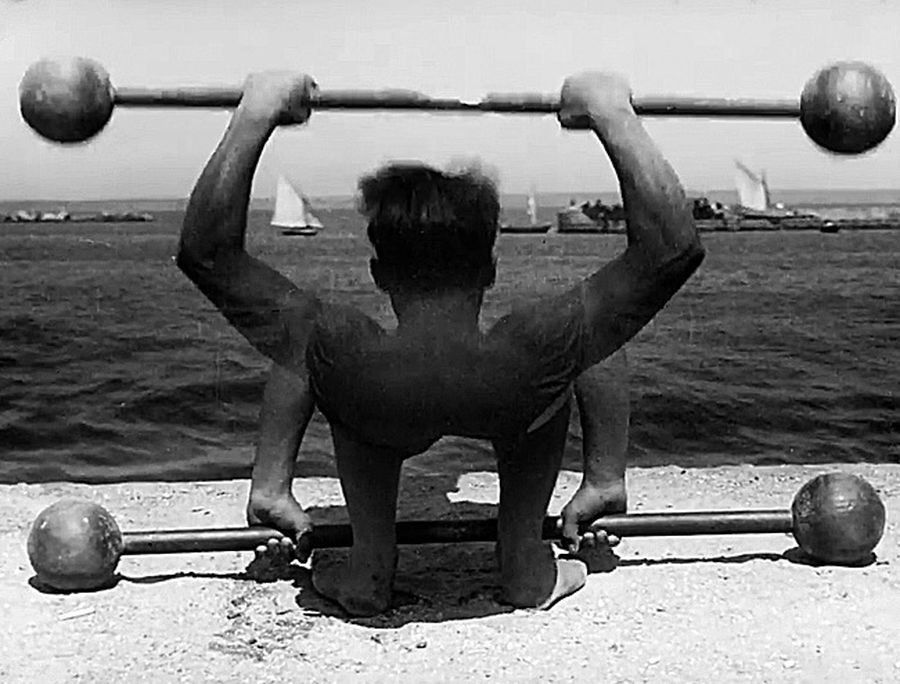

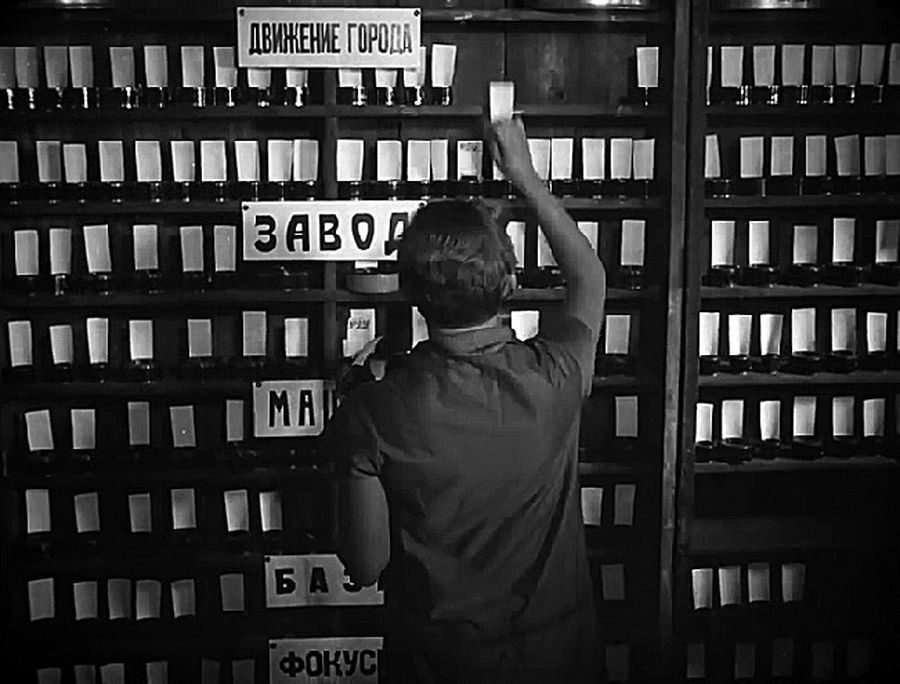

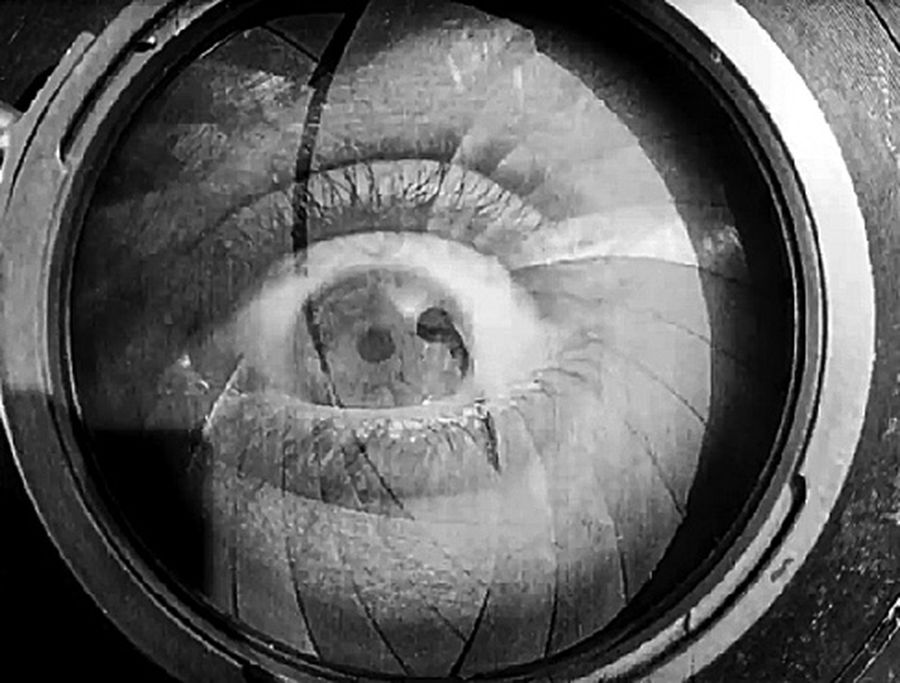

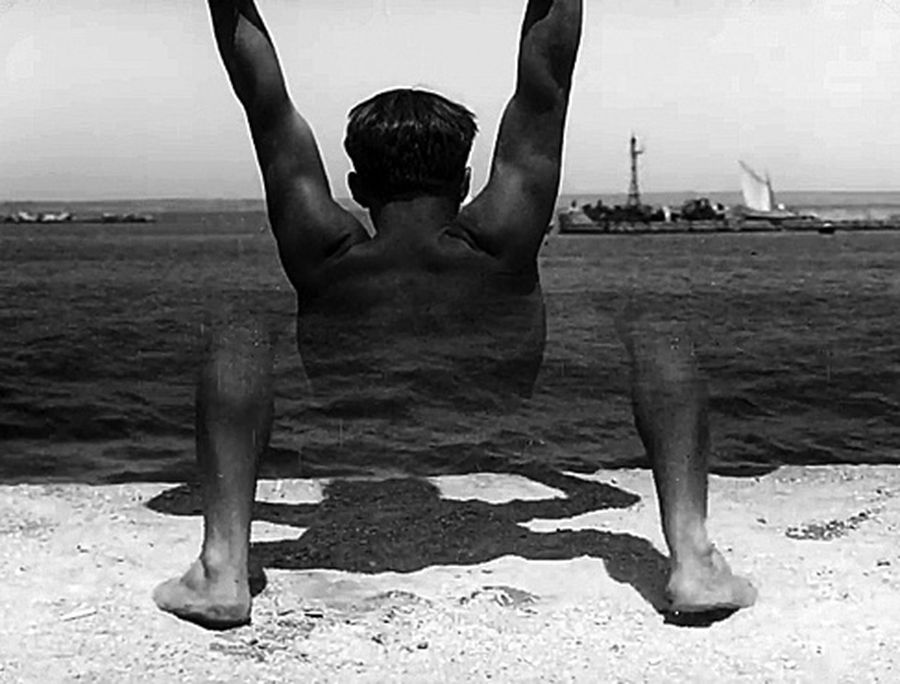

Авангардный шедевр «Человек с киноаппаратом», созданный режиссером Дзигой Вертовым в 1929 году, будет служить нам проводником по языку новых медиа. Пролог представляет собой серию кадров из фильма Вертова, дополненных цитатами из книги, которые иллюстрируют тот или иной принцип новой медийности. Пролог — это визуальный каталог наиболее важных тезисов книги, а номера в скобках — указание на страницы, где эти тезисы сформулированы.

1/

[117] Спустя 100 лет после рождения кинематографа фильмические способы видения мира, структурирования времени, конструирования нарратива, а также связывания одного опыта с другим превратились в базовые средства и способыдоступа к любым культурным данным и взаимодействия с ними. Еще кино обещало стать визуальным эсперанто: в 1920-е годы реализация этого замысла волновала многих деятелей кино и кинокритиков — от Гриффита до Вертова. Забавно, что именно компьютерам суждено было породить искусственную и по-настоящему социализирующую символическую систему. Сегодня миллионы пользователей общаются друг с другом с помощью единого компьютерного интерфейса. И, в отличие от кино, «пользователи» которого могут «понимать» кинематографический язык, но не «говорить на нем» (например, не могут создавать фильмы, аналогичные голливудским продуктам), все пользователи компьютеров способны «высказываться» на языке интерфейса и применять его для выполнения множества задач: отправки электронной почты, структурирования файлов, запуска разных приложений и т. д.

2/

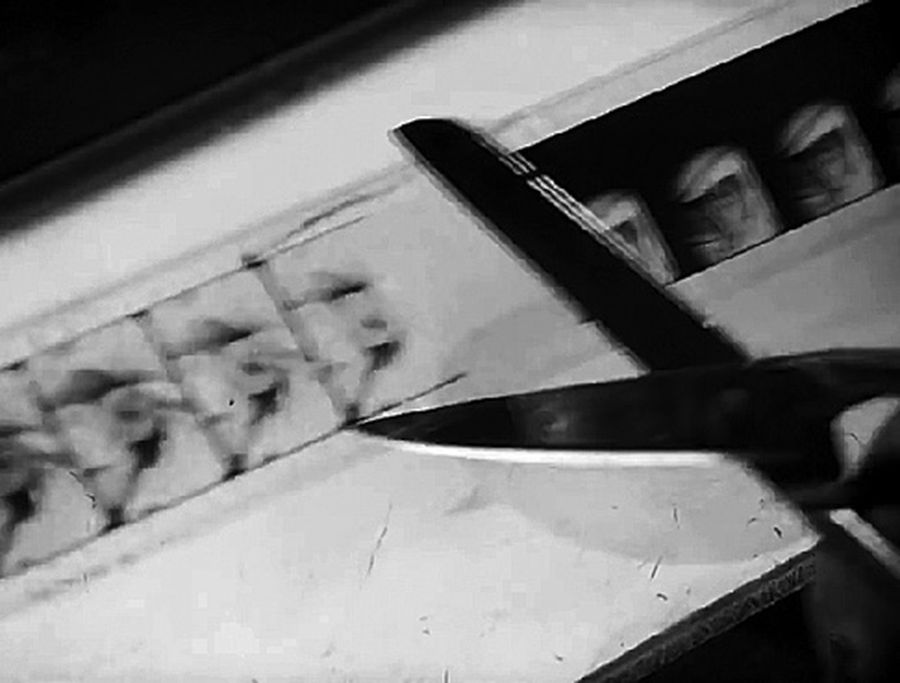

[123–124] Надо признать, что включение виртуальной камеры и управления ею в аппаратное оборудование игровых консолей — это поистине историческое событие. Управлять камерой не менее важно, чем контролировать персонажа. Гейм-индустрия признает: здесь кинематографическое восприятие является субъектом само по себе. Всё это выглядит как некое возрождение движения за «новое видение» (1920-е годы, было представлено авангардистами от кинематографа: Л. Мохой-Надем, А. Родченко, Д. Вертовым), актуализировавшего новый тип мобильности фото- и кинокамеры, а также превратившего нестандартные ракурсы в центральный элемент своей поэтики.

3/

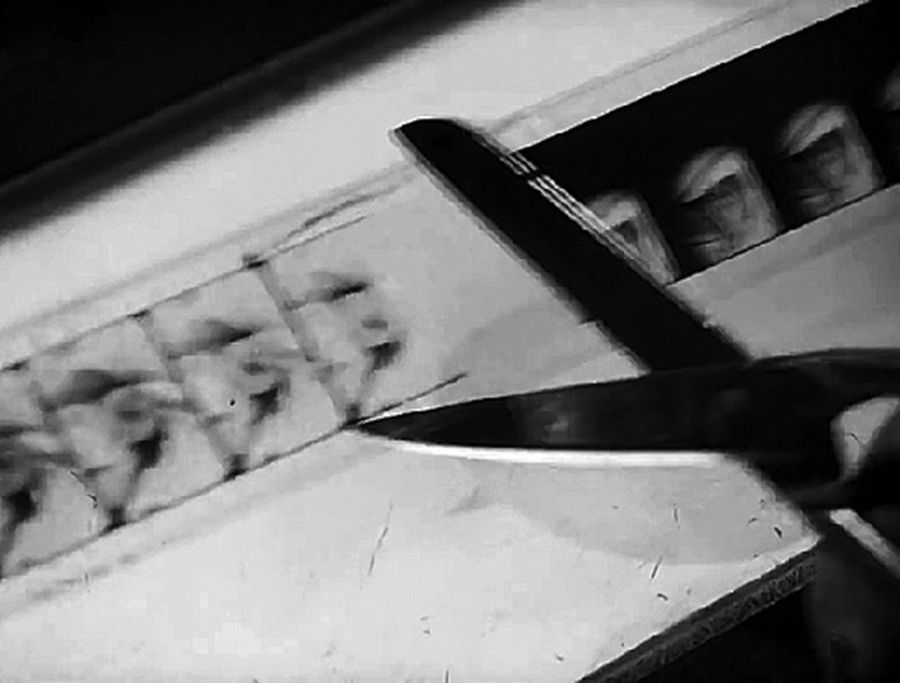

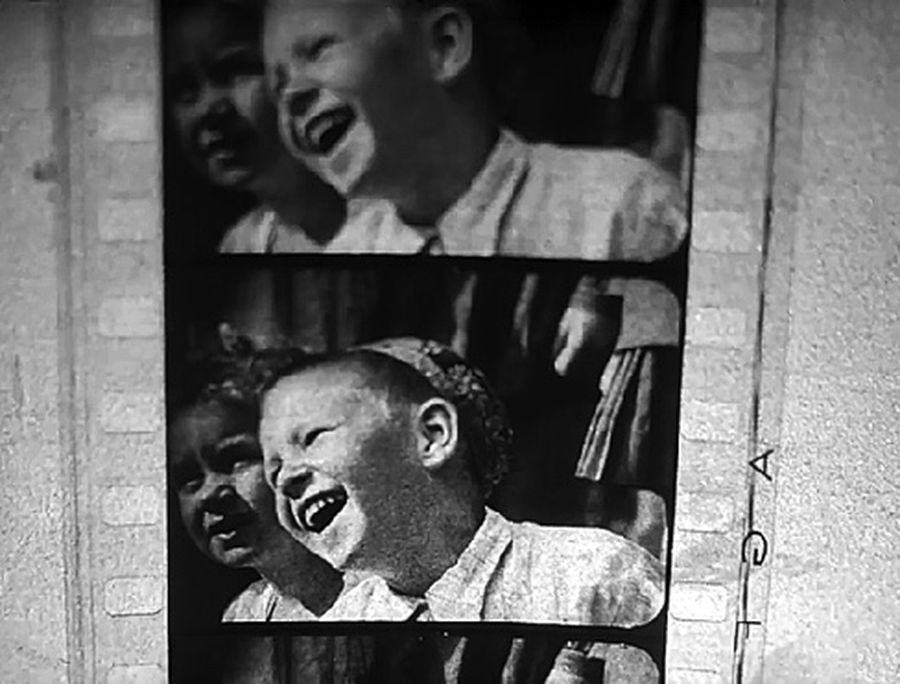

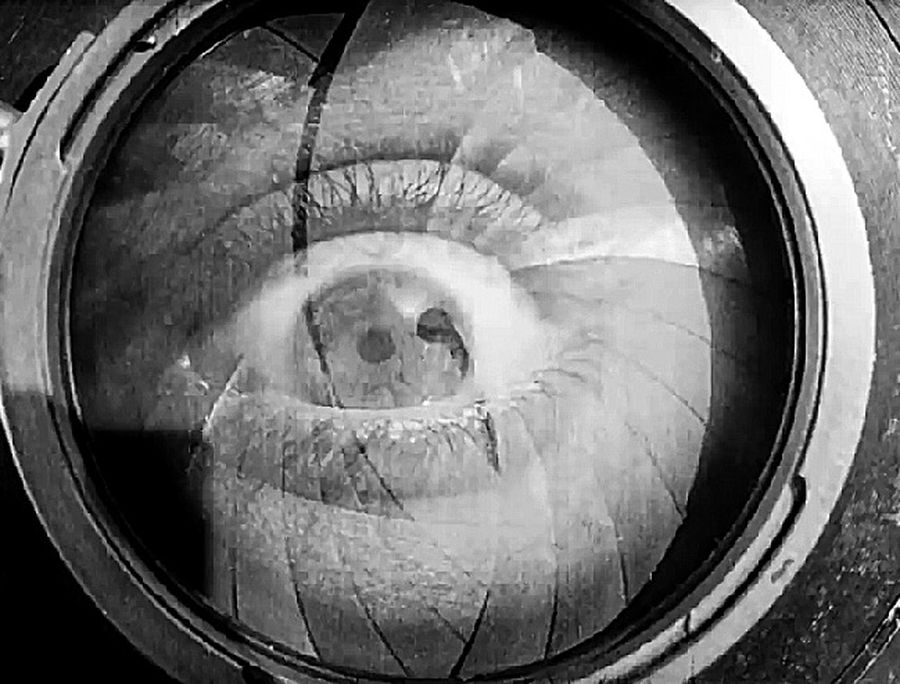

[193–194] Монтаж — это ключевой для ХХ века метод создания искусственной реальности. Но в целях фиксации археологии технологий симуляции, в итоге сформировавших практику цифрового наложения, я выделю лишь две базовые техники монтажа. Первая — это временной монтаж, при котором репрезентации разных реальностей соединяются в единую цепь хронологически последовательных моментов. Вторая техника — внутрикадровый монтаж — строго противоположна первой. В этом случае разные изображения объединяются так, чтобы создать единую картинку. Можно привести примеры: полиэкранные изображения, практики наложения изображений, полиэкранные показы, придуманные режиссерами-авангардистами 1920-х годов (наложение кадров применено в фильме Вертова «Человек с киноаппаратом» 1929 года, а использование тройного, или трехчастного, экрана можно увидеть в фильме Абеля Ганса «Наполеон» 1927 года).

4/

[194] Вертов считал, что фильм может преодолеть свою индексную природу благодаря монтажу, демонстрируя зрителю то, что никогда не существовало в реальности.

5/

[204] Создание «бесшовного», целостного и единого пространства — частая, но не единственная задача, стоящая перед теми, кто занимается цифровым монтажом. Границы между разными пространствами необязательно должны быть стерты; эти пространства не обязаны обладать одинаковой перспективой, масштабом, освещенностью; конкретные слои могут семантически противоречить друг другу и сохранять изначальные «идентичности», не сливаясь в нечто единое.

6/

[219] Оператор, которого Беньямин сравнивает с хирургом, «глубоко вторгается в ткань реальности», его камера приближает объект, чтобы «освободить предмет от его оболочки». В силу формирования этого нового типа мобильности, воспетого в таких фильмах, как «Человек с киноаппаратом», камера может находиться где угодно и благодаря своему «сверхчеловеческому видению» обретает возможность запечатлевать крупный план любого объекта…

6/

Когда фотографии объединяются на развороте журнала или в кинохронике, масштаб и уникальность расположения изображаемых объектов нивелируются — и это ответ на запрос общества, требующего «универсального равенства вещей».

7/

[221] Модернизация также сопровождалась разрушением физического пространства и материи, являла собой процесс вытеснения прежних объектов и взаимоотношений взаимозаменяемыми и мобильными динамическими знаками. <…> Таким образом, концепт модернизации идеально вписывается как в представление Беньямина о кинематографе, так и в критику телекоммуникаций — этого более позднего и продвинутого этапа перманентного процесса превращения объектов в динамические знаки, — осуществляемую Вирилио. Именно благодаря телекоммуникации не связанные географически места встречаются на развороте одного журнала или в сюжете хроники, а сегодня — на одном экране.

8/

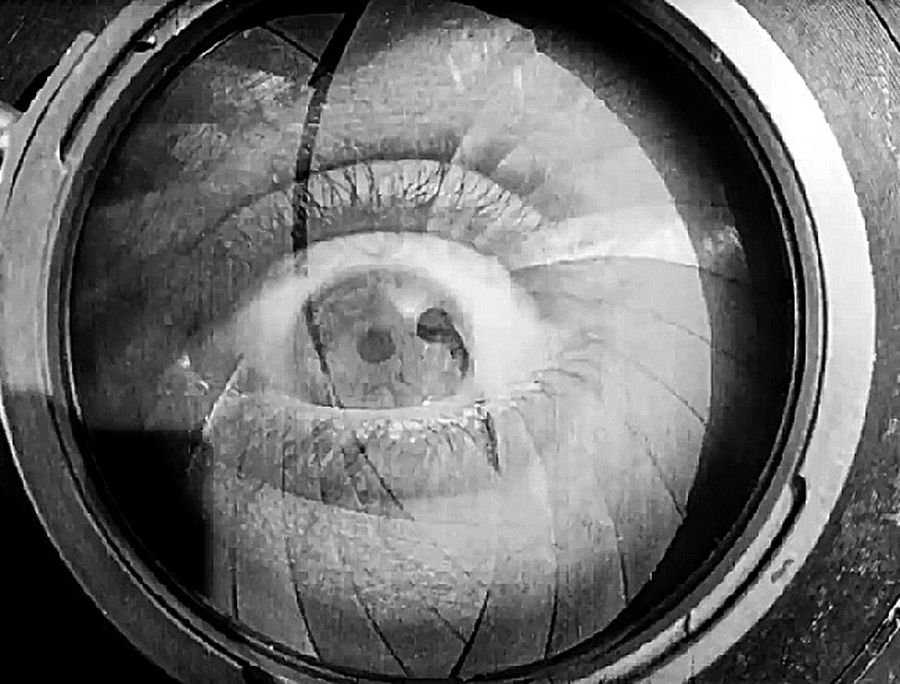

[253] Но чье это видение? Компьютера, киборга, автономного управляемого снаряда? Это то, как будет выглядеть человеческое зрение в будущем, когда оно окажется дополнено компьютерной графикой и очищено от шумов. Это видение, артикулированное цифровой сеткой. Синтетические изображения, созданные на компьютере, не являются менее качественной репрезентацией нашей реальности, они — реалистичная репрезентация другой реальности.

9/

10/

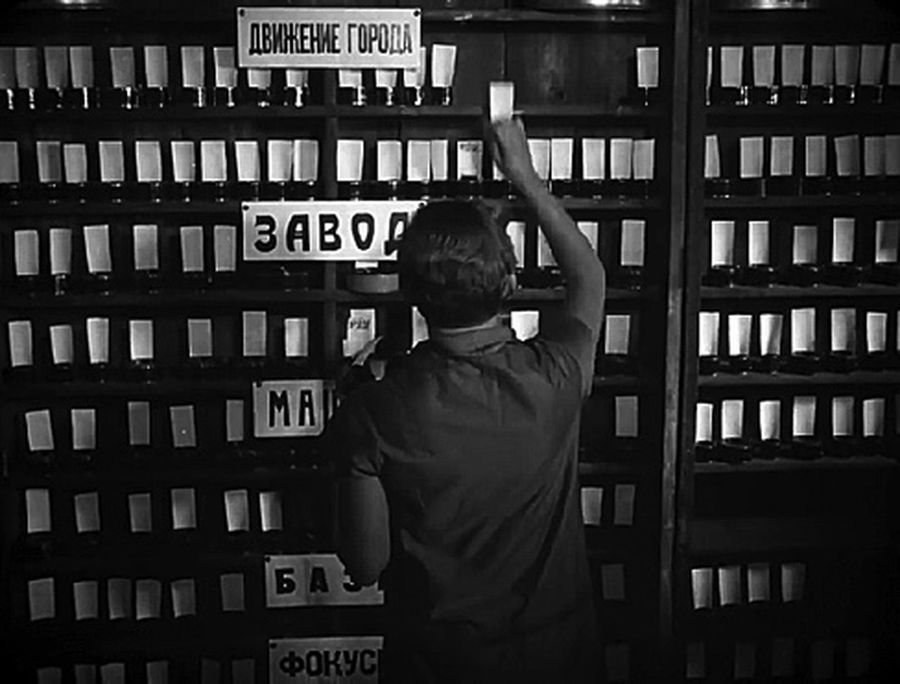

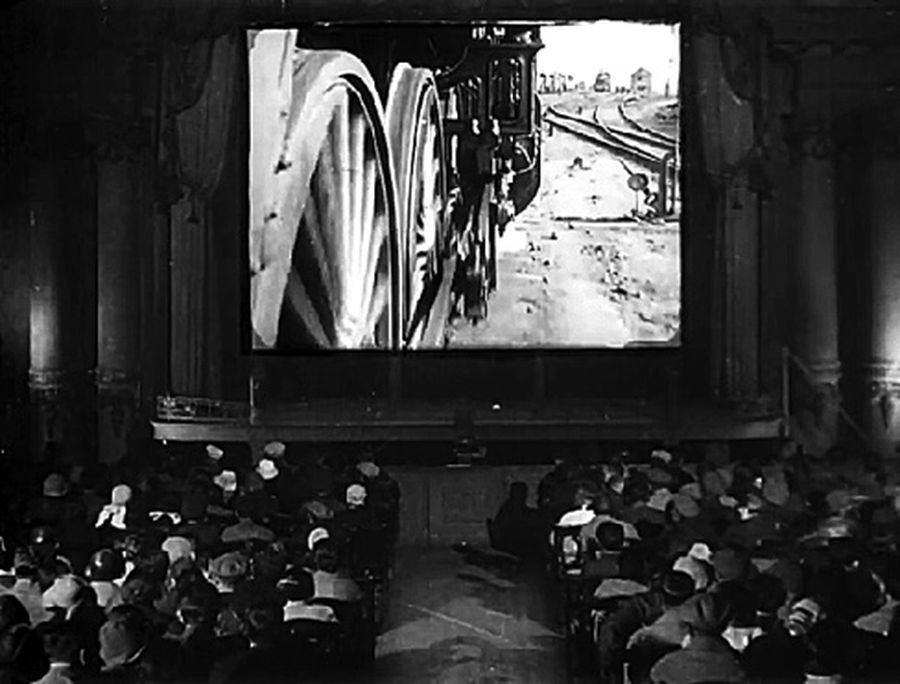

[294] Как объекты новых медиа включают в себя иерархию слоев (например, ин- терфейс — контент, операционная система — приложение, веб-страница — HTML-код, язык программирования высокого уровня — язык ассемблера — машинный язык), так и фильм Вертова обнаруживает как минимум три уровня. Первый — это история оператора, снимающего материал для фильма. Второй состоит из кадров, изображающих аудиторию во время просмотра получившейся картины. И третий уровень представляет собой сам фильм, материалы для которого были сняты в Москве, Киеве, Риге и организованы в соответствии с распорядком дня человека, включающим пробуждение, поход на работу и досуг. И если рассматривать третий уровень в качестве текста, то первые два можно воспринимать как его метатексты.

11 /

[295] Если традиционный авангардный фильм демонстрирует созданную небольшим количеством техник связность языка, отличного от языка классического кинематографа, то «Человек с киноаппаратом» не приходит к созданию хотя бы чего-то, похожего на четко сформулированный язык.

11 /

Скорее фильм представляет необузданное и, возможно, бесконечное развертывание техник или, если использовать современную терминологию, эффектов как новых экспрессивных способов кинематографического высказывания.

12/

[296–297] Так что фильм Вертова имеет особую связь с новыми медиа. Он доказывает, что все эти эффекты вполне могут стать новым осмысленным художественным языком. Почему в фильмах Уитни и музыкальных видео эффекты — это всего лишь эффекты, в то время как у Вертова они обретают значение? Потому что их бытование в последнем случае обусловлено конкретной причиной: новые техники фиксации и редактирования изображений, обобщенные Вертовым в термине «кино-глаз», могут быть использованы для декодирования мира. В течение фильма «сырые» кадры сменяются отредактированными; новые эффекты появляются один за другим, достигая наивысшей интенсивности к концу фильма — настоящей вакханалии кинематографа. Благодаря «кино-глазу» Вертова и вместе с ним мы постепенно осознаем полный спектр возможностей, предлагаемых камерой. Вертов стремится соблазнить нас своим видением и мышлением, новым киноязыком, который он открывает, и он хочет, чтобы мы разделили его восторг. Главный нарратив фильма — постоянное «обнаружение», представленное посредством каталогизации открытий. Таким образом, благодаря Вертову феномен «каталога» (а на самом деле и базы данных) — традиционно статичной и объектной формы — обретает динамику и субъектность. Более того, Вертов делает то, чему стоит поучиться современным медиадизайнерам и художникам: объединяет каталог и нарратив в новую форму.

13/

[316–317] И если образцом современной визуальной культуры считать MTV, сравнивая его с маньеристской эпохой кино, с характерными самоценными техниками съемки, постановки и монтажа, то «The Forest» представляет собой реакцию на подобное классическое кино, давно утерявшее актуальность. В метафильме камера — этот элемент кинотехники — является основным действующим лицом, и в таком решении даже можно увидеть сходство «The Forest» с другим метафильмом — картиной «Человек с киноаппаратом».

14/

[330–331] Вертов оказывается на полпути от фланёра Бодлера к современному пользователю. Он уже не просто горожанин, прогуливающийся по улице, но еще и не «ковбой консоли» Гибсона, бороздящий просторы данных и вооруженный алгоритмами для их поиска. Анализируя то, что мы бы сейчас назвали «интерфейсом кино-глаза», Вертов постоянно стремится преодолеть нечто, считавшееся им ограничением человеческого видения и зрения. Он ставил камеры на крышу здания и в движущуюся машину, ускорял и замедлял скорость движения кино- пленки, накладывал изображения друг на друга (то есть применял временной и внутрикадровый монтаж) и т. д. «Человек с киноаппаратом» — не только опыт каталогизации городской жизни начала ХХ века, но и сумма кинематографических техник, визуальной эпистемологии и новых (уже) интерфейсных операций по преодолению традиционных практик перемещения в пространстве.

15/

[362–363] Одним из ключевых следствий цифровой революции стало внедрение авангардных эстетических стратегий в интерфейсы программ на уровне команд и метафор. Практики авангарда воплотились в компьютерах, и технологии цифрового кино как раз служат прекрасным примером. В частности, техники коллажа возродились в командах «вырезать» и «вставить» — то есть в самой базовой операции, совершаемой с цифровыми данными. Практика рисования на пленке встроена в программы для монтажа; стратегии комбинирования текстов, кадров и графики возрождаются в логике наложения анимации, титрах, встраивании изображений — и всё это в рамках одного пакета программ.

16/

[372] Между тем феномен цикла как минимум однажды способствовал возрождению кинематографа. В одной из сцен «Человека с киноаппаратом» Вертов показывает оператора, стоящего в движущемся автомобиле. Как только машина начинает движение вперед, он поворачивает ручку кинокамеры. Циклическое движение, повторение, создаваемое вращением ручки, порождает развитие событий — или, если угодно, базовую историю, квинтэссенцию современности — путем демонстрации камеры, что движется сквозь пространство, фиксируя всё на своем пути.

17/

[373] Может ли феномен цикла стать новой нарративной формой цифровой эпохи? Здесь стоит вспомнить, что цикличность уже лежит в основе программирования и является элементарной частью его структуры, таких управляющих операций, как if/then и repeat/while. Процесс исполнения большинства программ представляет собой последовательное повторение определенного сценария, так что цикл — основа программы. Если лишить компьютер его привычного интер- фейса и проследить выполнение типичной компьютерной программы, выяснится, что современные вычислительные устройства являются аналогом завода Форда, а бесконечно повторяющиеся циклы — подобием ленты конвейера.

18/

[378] Пространственный монтаж можно рассматривать как альтернативу временному монтажу, ведь его применение приводит к постепенной смене повествовательной модели: от временнóй к спатиальной. Принцип производства, основанный на повторении простых функций и задач, лежит в основе как технологии конвейера, так и программирования. Компьютерная программа разбивает задачу на последовательность необходимых к выполнению операций. Индустрия кино также не избежала влияния этой индустриальной модели, что привело к формированию последовательных же нарративных конструкций (то есть буквально к появлению кадрового конвейера), которые зритель и видит на экране. Однако всё это едва ли совместимо с пространственной моделью нарратива, веками игравшего значительную роль в европейской визуальной культуре.

19/

[380] Появление компьютера Xerox PARC Alto (и соответствующего графического пользовательского интерфейса) способствовало распространению феномена многооконности. Логично было бы полагать, что культурные формы, артефакты, использующие динамические изображения, в конце концов задействуют эту парадигму. Например, что цифровое кино в итоге двинется в том же направлении, особенно когда технологические ограничения по объему информации исчезнут, а обычное разрешение дисплея вырастет с одной-двух тысяч точек в 2000-е годы до четырех и даже восьми. Признаюсь: я верю, что следующее поколение киноязыка — широкополосного и макрокинематографического — будет способствовать легитимации многооконного режима как элемента своей символической системы.

20/

[382–383] Можно также проанализировать связь интерфейсов новых медиа с кинематографом, понимая последний в качестве информационного пространства. Так, если мы считаем человеко-машинный интерфейс (HCI) интерфейсом данных, книгу — интерфейсом текста, то кино в этом случае становится интерфейсом событий, произошедших в трехмерном пространстве. Подобно живописи веками ранее, кинематограф демонстрирует нам знакомые образы видимой реальности: интерьеры, пейзажи, персонажей, обрамленные прямоугольной рамкой кадра. И конечно, эстетическая насыщенность подобных репрезентаций может быть разной — от интенсивной недостаточности до интенсивной наполненности. <…> Живописная насыщенность этих картин, в общем-то, аналогична состоянию наблюдаемых нами сегодня информационных репрезентаций, состоящих из веб-порталов с десятками ссылок или интерфейсов приложений со множеством команд.

Манович Л. Язык новых медиа / пер. Д. Кульчицкая — М.: Издательство Ad Marginem и музей современного искусства «Гараж», 2018. — 400 с.