Угасание аристократического мира середины XIX века, разложение традиций и упадок высокой культуры в исторической ленте «Леопард» хладнокровно исследует режиссер Лукино Висконти, сам будучи представителем одного из древнейших родов Италии. Полотно о том, как разрушаются дворянские устои, а на смену им приходят ценности дельцов-нуворишей, получило главную награду Каннского фестиваля 1963 года, обойдя даже «Сладкую жизнь» Феллини.

Об исторических подоплеках и мифической структуре шедевра мирового кинематографа в тексте из книги «История и миф. Красота и смерть» рассказывает знаменитый кинокритик Андрей Плахов, автор монографии о творчестве итальянского гения. Искусствовед подробно описывает особенности видения и методы работы одного из выдающихся режиссеров мира, объясняя, как в картине сочетается аналитика истории и трагизм личности, почему консервативная аристократия в «Леопарде» не противится революционным изменениям в стране, как снималась легендарная 45-минутная сцена бала, какие образы из фильма впоследствии позаимствовали Dolce&Gabbana, как утонченному Алену Делону удалось сыграть грубого эгоиста, какова символика пейзажей киноленты и в чем заключается стоическое отношение к неумолимому бегу истории.

Если бы «Леопард» состоял только из божественно снятой оператором Джузеппе Ротунно сорокапятиминутной сцены бала, где по зеркальной галерее палаццо Ганджи под музыку вальса Верди кружатся, сжимая друг друга в объятиях, Ален Делон с Клаудией Кардинале, фильм все равно хотелось бы смотреть без конца. Вальс никогда раньше не исполнялся; нотная рукопись Верди была найдена Марио Серандреи, монтажером Висконти, в старом сундуке c антикварными покупками. Композитор Нино Рота целиком включил в партитутуру фильма эту волшебную находку — как и фрагменты своей старой симфонии, тоже найденной в пыльном ящике.

И то, и другое идеально наложилось на элегический образ картины, изобразительно вдохновленной полотнами итальянских художников группы «маккьяйоли», работавших в шестидесятых годах XIX века. Среди них — батальная живопись Джованни Фаттори, который изображал бои в Палермо и его окрестностях. Другим художественно-историческим источником были работы кисти Джованни Больдини, в частности, остро психологический портрет Верди.

Бал решен в красном, белом, зеленом — цветах гарибальдийского знамени; к ним примешивается извечная желтизна выжженной сицилийской земли. Это — Сицилия, пережившая множество исторических бурь, но неизменная в своих патриархальных мифологических основах. Она и является частью современной Италии, и ярче всего воплощает убеждение многих северных итальянцев: «То, что южнее Неаполя — это уже Тунис». И однако в итальянском искусстве, кинематографическом особенно, Сицилия давно стала знаковой территорией, определяющей и решающей будущее страны. А для Висконти она превратилась в личную судьбоносную идею. Через пятнадцать лет после фильма «Земля дрожит», через три года после «Рокко» он выпускает картину, которая становится кодой, завершением «сицилийской трилогии».

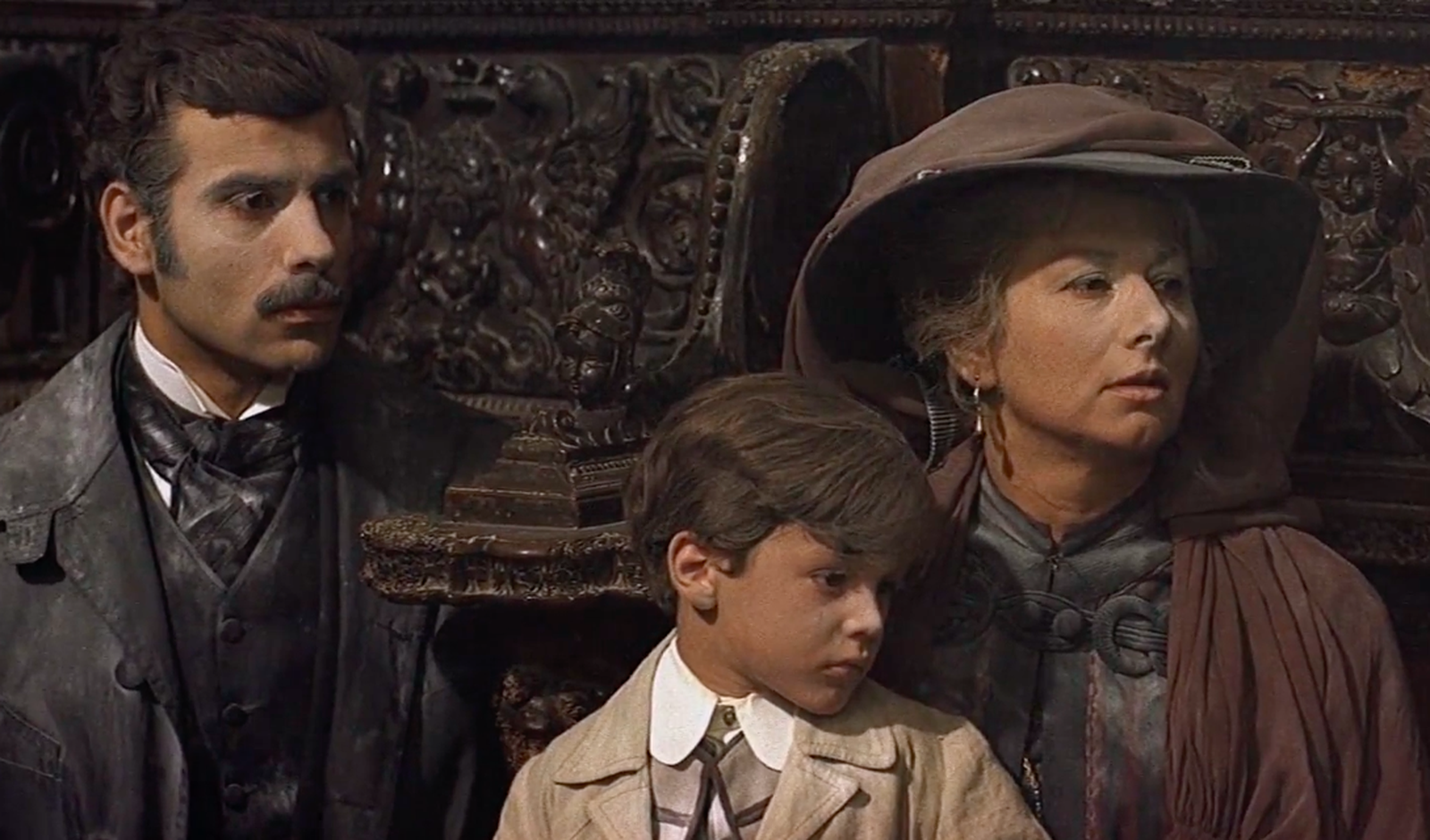

«Леопард» — классика не просто исторического, но историко-аналитического фильма. Его сюжет потомок ломбардских герцогов Висконти взял из одноименного романа князя Лампедузы. И главный герой этого сюжета тоже потомственный аристократ, чей закат жизни приходится на бурные годы Рисорджименто. Князь Фабрицио Салина, становясь свидетелем победы Гарибальди, особенно глубоко осознает то, что знал и раньше: чтобы все осталось по-прежнему, что-то должно измениться. И тут неизбежны жертвы. Поэтому его любимый племянник Танкреди (в его уста, собственно, и вложен этот перл диалектики) станет мужем не обожающей его княжеской дочери Кончетты, а сексапильной плебейки Анджелики: за нуворишами будущее.

Висконти обеспечил экранизации роскошный кастинг. Князя Салину, аристократического леопарда, уходящую европейскую натуру, играет Берт Ланкастер — и никогда не скажешь, что за ним стоит Новый Свет. Делон в уже привычной роли оппортуниста еще холоднее, чем обычно, с черной повязкой, закрывающей глаз. Кардинале выглядит роскошной и вульгарной, прыщет витальной энергией плебса: недаром ведь она внучка батрака по кличке Пепе-дерьмо.

История, по Висконти, состоит в том, что на смену леопардам приходят шакалы — и с этим необходимо смириться. Сопротивление историческому ходу вещей бесполезно, или оно должно быть чисто интеллектуальным.

Стоит заметить в скобках, что роман Лампедузы называется Gattopardo, что в переводе с итальянского означает «сервал». Это другой род хищных кошачьих, в прошлом встречавшийся на Сицилии. Однако международное название все же осталось за «Леопардом».

После победы фильма в Каннах — когда Висконти в первый и последний раз получил Золотую пальмовую ветвь — много писали о его реванше по отношению к Феллини и «Сладкой жизни». Художественный турнир двух итальянских гениев нового Ренессанса бесспорно заслуживает внимания, и мы к этому еще вернемся. Сейчас интереснее проследить, как взаимодействуют в структуре висконтиевского шедевра история и миф, поистине вступая в поединок равных. Начнем с того, что сама production history этой постановки стала мифом, причем если не стопроцентно, то в главной своей сути — правдивым.

С придыханием рассказывали и писали о том, как перестроили, восстановив его исторический облик, целый район Палермо, как одели в старые костюмы потомков местных патрициев и возили розы самолетами из Ниццы. Те, кто старались защитить Висконти от посягательств коммерческого кино, опровергали злые наветы (дань этой романтической защите отдала и Вера Шитова). На самом деле, как подтверждают свидетели, почти все так и было, и даже более того. Ну, разве что цветы доставляли не из Ниццы, а из ближнего Сан-Ремо.

Зато Висконти тщательно следил, чтобы в интерьере не было ни одной детали, изобличающей «эпоху после 1860 года», а в кадре ощущался стиль сицилийских дворцов, заметно отличавшийся от римского или миланского.

Первый дворец Салины — тот, что в Палермо — снимали на специально реставрированной вилле, которая имитировала стиль Версальского дворца. Потом Висконти хотел передвинуться вместе со своими героями в загородный дворец Доннафугата, но он оказался в очень плохом состоянии. Пришлось в соседней деревне выстроить фасад дворца, а асфальт заменить плитами и булыжником. Интерьерные эпизоды, в том числе те, где Делон с Кардинале оказываются на чердаке в ветхих декорациях умирающего прошлого, снимали на частной вилле под Римом. Наконец, ключевую сцену бала Висконти поставил как кинематографический спектакль во Дворце Ганджи в Палермо — одном из лучших образцов сицилийского барокко.

Эти съемки проходили в течение одиннадцати самых жарких недель года. Дворец был специально открыт и оборудован всем необходимым, включая кондиционеры. Снимали по ночам, рабочий день был ненормированным, в поте лица трудились швеи, электрики, парикмахеры, гримеры, учителя танцев. Сотни настоящих свечей в люстрах приходилось заменять каждый час: они плавились от тепла, излучаемого дополнительными электроприборами. Оператор Джузеппе Ротунно впоследствии характеризовал эти дни как «монашеские бдения», вспоминал, что «мы все превратились в экспертов по зажиганию и тушению свечей, словно церковные сторожа». Только в 1975-м Стенли Кубрик сумел снять аналогичные сцены «Барри Линдона» в естественном освещении, потому что к тому времени (в целях космической съемки) был разработан «быстрый» объектив Цейсса; во времена «Леопарда» техника работала гораздо медленнее.

За время каждого сеанса съемки белые перчатки, в которых были гости, пачкались от пота, их заменяли, а грязные отправляли в специально обустроенную прачечную. Лоранс Скифано описывает кухни, оборудованные совсем рядом с бальной залой, «чтобы жаркое и другие блюда подавали гостям дымящимися». Аутентичные шедевры кулинарии предназначались исключительно для участников сцены ужина — в то время как остальная съемочная группа и обслуга питались кофе с бутербродами, зарабатывая себе гастрит.

С не менее фанатичной тщательностью готовились сцены столкновений на улицах Палермо между гарибальдийцами и войсками Бурбонов. Статисты подбирались по масти и по росту. «Гарибальдийцев», преимущественно высоких и белокурых, привозили из Рима; всех учили верховой езде, обращению с оружием и маршировке. Поскольку армия Гарибальди в основном состояла из добровольцев, они носили разную форму, которую шили солдатам их матери, бабушки, сестры или подруги. Триста костюмов для военных съемок было заказано десяти разным портным, они сшили их из шерсти, хлопка или габардина по разным фасонам, в различных оттенках серого и синего.

Поиск старинной сицилийской одежды, которая могла быть адаптирована для простонародной массовки, был поручен молодому в ту пору Умберто Тирелли (впоследствии — знаменитому на весь мир владельцу ателье по пошиву костюмов для театра и кино). Другая часть аутентичной одежды была найдена в гардеробной на чертаке Дворца Ганджи. Тот же Тирелли объездил всю Италию, чтобы найти старые кружева и ткани для платьев аристократок из Палермо: по блеску своих одежд они могли затмить парижанок. Для сцены бала Тирелли и его команда создали 400 костюмов, 50 ливрей, 150 бальных платьев и смокингов и 200 комплектов офицерской формы.

Фельдмаршалом этой кинематографической армии был Висконти. В этих вопросах он не фантазировал, а опирался на личный, с детства приобретенный опыт. Утверждал, что в его семье даже в 1920 году официанты были облачены в ливреи образца восемнадцатого века и напудренные парики. Рассказывал, какой белой пылью были покрыты все, кто приезжал на отдых в загородный дом семьи Висконти в Черноббио. И передавал эти знания художнику по костюмам Пьеро Този — к тому времени одному из главных доверенных лиц в его команде.

Именнно Този — единственный из съемочной группы «Леопарда» — получил номинацию на «Оскар», но премия досталась художникам голливудской «Клеопатры». За океаном «Леопард», выпущенный с большими купюрами и в неправильном экранном формате, не был понят и принят, а его продюсер Гоффредо Ломбарди, рассчитывавший на американский прокат, потерпел большие убытки. Однако история если не все, то многое расставляет по местам.

С годами «Леопард» не только стал классикой исторического кино, но и вдохновляет дизайнеров современной моды. Dolce & Gabbana, разрабатывая «средиземноморский стиль», опирались на образы «Леопарда», а реставрацию фильма на основе цифровых технологий финасировала Gucci.

Во все периоды творчества известный своей властностью и перфекционизмом, Висконти на этой постановке превзошел самого себя. Но никто не роптал. Первый и последний раз в жизни он работал с реально крупным бюджетом, обеспеченным фирмой «Титанус». И не было никого, кто мог бы ограничить его — ни в законных требованиях, ни в том, что порой даже близкие ему люди считали маниакальными прихотями и причудами. Они же распространяли анекдоты: вроде того, как Висконти запер своего приближенного Дзеффирелли в шкафу, когда тот усомнился, так ли уж необходимо мять и пачкать чулки и нижнее белье, лежавшие в ящике комода на театральной сцене, «ведь туда никто не заглянет».

На съемках «Леопарда» подобное сомнение не высказал бы даже самоубийца. Пьеро Този должен был угадать цвет платья Клаудии Кардинале как ключевой для всего фильма: даже своим проверенным сотрудникам Висконти устраивал подобные экзамены. Красный цвет подчеркнул бы чувственность героини, но ни классический алый, ни розовый не шли Кардинале. Для первого ее большого появления был выбран пурпурный цвет, а для сцены бала художники приготовили на выбор три разных платья: голубое, белое, и перламутрового оттенка, сшитое из органзы от Dior: на него и пал выбор. Оно было сконструировано так, что во время танца двигалось вместе с актрисой, словно облако, а изнутри его поддерживало двенадцать слоев тюля.

То была живая иллюстрация слов Пьеро Този: «Платье — это архитектура. Не живопись, но форма». Под этим легендарным платьем таился жестчайший корсет — так что Ланкастер мог своими могучими ладонями обхватить талию актрисы! Кардинале в течение всей ночи должна была в нем гримироваться, причесываться, репетировать и играть, ни разу не присев. Все это время она носила в сумочке настоящие соли и духи. И знала — зачем.

Висконти позвал Кардинале на роль Анджелики, используя ее имидж самой обаятельной молодой звезды итальянского кино. В том же 1963-м она воплотила идеал одухотворенной женственности в «8 ½» Феллини. Висконти опрокидывает этот миф: чувственность актрисы становится тяжелой, почти агрессивной. Для этого было недостаточно густо подведенных бровей и утяжеляющего грима. По словам Кардинале, Висконти научил ее долгому, властному, сияющему взгляду — вместо свойственного ей рассеянного и быстрого. Анджелика хоть и плебейка, но пришла в этот мир править и повелевать: после «Леопарда» Кардинале уже не могла вернуться к ролям наивных провинциалок и преданных невест.

Даже работая с состоявшимися актрисами, большими звездами и даже если (как Анна Маньяни в «Самой красивой») они играли героинь из народа, Висконти ухитрялся привить им аристократический шик. Так случилось с Сильваной Мангано, и надо только гадать, каких результатов режиссер достиг бы с Софией Лорен, если бы их совместный проект «Монахиня из Монцы» осуществился. Своим божественным «аристократическим преображением» ему, Висконти, почти стопроцентно обязана Мария Каллас. К тому, как он облагородил и отшлифовал кукольный архетип Роми Шнайдер, мы еще вернемся.

С актерами-мужчинами все было несколько иначе: только некоторых избранных Висконти мифологизировал. Другие были его выкормышами, членами команды. Как Мастроянни — суперпрофессионал, годный практически на любую роль. Или Паоло Стоппа — мастер искрометных характерных воплощений. Это он сыграл в «Леопарде» мафиозного дона Калоджеро, отца Анджелики, ветерана недавних баталий, сегодня готового сдать вчерашних соратников. Режиссер оттачивал острый сатирический дар Стоппы безупречным знанием эпохи и ее манер: ведь только Висконти, как отметил Альберто Моравиа, мог точно объяснить, какие именно детали фрака дона Калоджеро изобличат в нем парвеню и сделают посмешищем в аристократических сицилийских салонах.

Танкреди — вторая и последняя роль Делона, сыгранная у Висконти. Фактически их творческий роман себя исчерпал (хоть будут еще попытки вернуть его к жизни). Он завершился на символической ноте: Танкреди так же прекрасен, как Рокко, но его правый глаз перевязан после ранения. Слепая красота, падший ангел, человек с двойным дном — амплуа Делона, которому он, с небольшими отклонениями, будет следовать и впредь. Уже без Висконти.

Режиссер позволил Рокко-Делону лишь умозрительно увлечься Надей-Жирардо — только для того, чтобы ее предать. Танкреди предает не возлюбленную, а свои гарибальдийские идеалы. К женщинам он вообще равнодушен — что к Кончетте, некрасивой княжне Салине, что к полной чувственного напора Анджелике. Он, конечно, поддастся этому напору, но вступит с ней в брак не из любви, а из политических побуждений. Он вообще не способен любить никого, кроме себя: ведь красота — это страшная сила. Особенно для Висконти: оказавшись лицом к лицу с красотой, как свидетельствует актриса Адриана Асти, он «точно сразу слеп».

В тот самый год выхода «Леопарда», находясь в Москве на кинофестивале, Висконти делает карандашный набросок — портрет Алена Делона. Очень точный, очень похожий… но не столько на Делона (на него тоже), сколько на Хельмута Бергера. Режиссер встретит юного австрийца через год, и он заменит Делона в качестве эстетического идеала Висконти, станет ветреным спутником его последнего десятилетия. Поразительный пример того, как художник предчувствует и прозревает образ, который существует только в воображении, но скоро материализуется в его жизни и в его искусстве.

Поэтому не вызывают стопроцентного доверия сведения о том, будто Висконти на роль Танкреди звал Хорста Бухгольца — и тот вновь, как и в случае «Рокко», отказался. Еще одного кандидата, Уоррена Битти, Висконти якобы «умолял» сыграть Танкреди — и тоже отказ. Хотя теоретически иностранцы в этом проекте были возможны, ибо почти все роли, включая даже ту, что сыграла итальянка Кардинале, дублировались другими актерами. И все же, уверен, Висконти хотел снимать Делона с самого начала и думал прежде всего о нем.

Не менее увлекателен и столь же мифологичен сюжет с появлением Берта Ланкастера в образе князя Салины. Это по внешнему впечатлению обратный случай: Висконти видел в этой роли совсем других исполнителей, и прежде всего — Николая Черкасова. Идея могла показаться дикой: трудно представить, как бы итальянский режиссер работал с артистом, явившимся из-за железного занавеса, без общего языка и культурных кодов. На самом деле такой код был — фильм «Иван Грозный», стоивший Сергею Эйзенштейну жизни, чудом не уничтоженный Сталиным. Висконти, хоть и принял схиму коммунизма, не страдал наивностью и был в курсе того, что такое тирания и безумие. «Германская трилогия» уже вызревала в его внутренних планах, а «Людвиг» — своеобразный европейский аналог византийского «Грозного». Так что «идея Черкасова», скорее утопическая, имела свое объяснение.

Вторым кандидатом на роль Салины был Лоуренс Оливье, за ним следовал Марлон Брандо. За каждым стоял колоссальный опыт то ли шекспировских трагедий, то ли психоаналитических мелодрам Теннесси Уильямса, и в обоих случаях — достижения лучших в мире актерских школ. Но даже Висконти не мог повлиять на траектории этих англоязычных звезд, и в результате продюсер привел на съемочную площадку тоже звездного, но менее респектабельного Ланкастера. Альтернативными кандидатами были Грегори Пек, Энтони Куинн и Спенсер Трэйси, а окончательный выбор Висконти сделал, посмотрев фильм Стенли Крамера «Нюрнбергский процесс», где играли и Трэйси, и Ланкастер.

Сказать, чтобы режиссер был вполне доволен этим выбором, было бы преувеличением. Ланкастер — в прошлом цирковой акробат, позднее — герой авантюрных фильмов и мелодрам, а в какой-то период карьеры — даже секс-символ. Высокий блондин с голубыми глазами и сверкающей улыбкой; прозвище — «Мистер Мускулы и Зубы». В 1950-м сыграл в фильме «Огонь и стрела» Жака Турнера — француза, натурализовавшегося в Голливуде. Меткий лучник Дардо (Ланкастер) неожиданно оказывается лидером сопротивления горных жителей Ломбардии тевтонским оккупантам из империи Барбароссы. Дабы вернуть своего малолетнего сына, захваченного немцами, Дардо является во вражеский замок, прикинувшись артистом-акробатом — и впрямь демонстрирует роскошные каскадерские трюки. Ломбардия, родина Висконти, была снята на пленку «Техниколор» в Калифорнии: и ближе, и дешевле.

С современной точки зрения, Турнер — не просто талантливый ремесленник, но почти что Висконти жанрового кино, которому историческая и этнографическая «клюква» вовсе не противопоказана. И все равно: трудно понять, как всего через десяток с небольшим лет после таких вот не отягощенных рефлексией ролей Ланкастер постигает сложнейший образ князя Салины.

Отношения между режиссером и заокеанским гостем сложились не сразу. Висконти с ревнивым подозрением отнесся к голливудскому опыту актера, не скрывал этого перед ним и коллегами, демонстративно держал пришлую звезду в черном теле. У Делона как фаворита была своя комната для переодевания, а Ланкастер часами ждал уединения в общей очереди. Но, несмотря ни на что, он был очарован Висконти и всячески стремился постичь столь далекий от него аристократический мир, проявляя и смирение, и любознательность.

Вот свидетельство Пьеро Този: «Когда я пересматриваю „Леопард“ снова и вижу сцену, в которой Ланкастер принимает ванну, а слуга его спрашивает: „Князь, что Вы собираетесь носить в течение дня?“, мне это напоминает о наших утренних ритуалах с Висконти. У него была большая гардеробная и ванная комната. Я раскладывал все свои документы на полу, в это время он одевался, и слуга спрашивал его, в чем он собирается пойти. Все точно так же, как в „Леопарде“».

Ланкастер внимательно наблюдал за этими «чисто европейскими штучками». Однажды, когда Пьеро Този одевал его в костюм, актер признался, что уже неделю безуспешно просит режиссера разъяснить классовую подоплеку характера Салины. И вдруг при взгляде на Висконти его осенило: «Ну какой же я кретин: вот он, князь, прямо у меня перед глазами!»

Не неся в себе голубых кровей, Ланкастер обладал врожденной аристократичностью — в сочетании с интуицией и животным магнетизмом, присущим голливудским звездам. Это позволило актеру показать своего героя настоящим царем зверей — умирающим леопардом, все еще полным мощи и кошачьей грации.

Висконти стал до такой степени ролевой моделью для американского артиста, что режиссер пригласил его спустя годы сыграть своего alter ego в «Семейном портрете в интерьере». А вскоре после этого Бернардо Бертолуччи предложил роль итальянского патриарха-помещика в «ХХ веке»: знаменательно, что действие фильма начиналось в день смерти Джузеппе Верди! Свою итальянскую карьеру Ланкастер завершил ролью американского генерала, освобождающего Италию от фашистов, в фильме «Кожа» Лилианы Кавани, во многом шедшей по следам Висконти; на этих съемках актер опять встретился с Клаудией Кардинале.

И все же именно сыграв князя Салину, Ланкастер стал мифологическим героем Италии и позднего висконтиевского кинематографа. Этот образ выявляет и сходство, и различие между «Леопардом» Томази ди Лампедузы и «Леопардом» Лукино Висконти. Автор романа, написанного сицилийским затворником и опубликованного после его смерти, вызвал в конце 1950-х острую полемику в левой прессе. Лампедузу упрекали в шутовском, карикатурном изображении эпохи Рисорджименто и в «реакционной морали», сводящейся к тому, что в мире если что и меняется, то только к худшему. В отличие от Лампедузы, показавшего события роковых дней Италии отраженным светом, Висконти укрупняет оптику и разворачивает сцены боев на весь широкий экран. И все же «Леопард», хоть и вызвавший восторг коммунистического лидера Пальмиро Тольятти, не похож на революционное полотно. Для этого в нем слишком много рефлексий, начисто отсутствует пафос, зато скепсиса хоть отбавляй. Скепсис отвечает убеждению Висконти в том, что прогресс в Италии всегда упирался в «свинцовую крышку трансформизма» (альянса умеренно правых и умеренно левых).

Из соображений «высшего компромисса» победы Гарибальди были обесценены, революция предана, радикальных гарибальдийцев подло расстреляли, Рисорджименто выродилось в буржуазную империю. Судьба революции была предопределена косностью сицилийского общества — этой «итальянской Вандеи». В итоге Сицилия, в течение тысячелетий многократно завоеванная, обрела новых колонизаторов — ту самую элиту Севера страны, к которой принадлежал в том числе род Висконти.

А спустя сто лет история как будто повторяется: поистине мифологическое «вечное возвращение». Антифашистский подъем, приведший к культурному взрыву, нивелируется бумом потребительства. Итальянский Юг остается вотчиной мафии и феодальных иерархий, и это не дает стране гармонично развиваться. Висконти еще не знает того, что вскоре Италия погрузится в бездну террора, а пережив его, превратится в культурную провинцию эпохи Берлускони. Ренессанс 1940–1960-х годов отойдет в область легенд.

В «Леопарде» Висконти выдерживает тончайший зазор между историей и мифом, между трезвым осознанием общественных законов и субъективным эмоциональным миром героя, живущего в своем мифологическом космосе.

Режиссер, предельно аналитичный в исследовании механизмов исторической драмы, не скрывает трагического изумления: это сообщает картине оттенок напряженной горечи и выстраданного стоицизма.

Висконти дистанцируется от Салины и Лампедузы как человек нового времени и новой идеологии. Он по-другому расставляет акценты: это признал даже приемный сын и наследник Лампедузы (сам снявшийся в фильме) — Джоаккино Ланца Томази. Полвека спустя он написал в газете La Reppublica: «Традиция Висконти — это традиция победителей, Лампедуза же находится на стороне побежденных».

И в то же самое время князь Салина генетически и культурно близок автору фильма: хотя один из них северянин, а другой южанин, но оба аристократы по крови и по духу. Взор обоих обращен к вневременным ценностям, и если Висконти художник в высоком смысле слова, Салина — астроном, вооруженный подзорными трубами, способный вести диалог со звездами, с вечностью. Перед тем, как покинуть этот мир, он бросает взор на висящую в замке картину Греза «Смерть праведника» («Наказанный сын»). Кончина отца семейства и реакция на нее окружающих запечатлены на ней с удивительным сочетанием патетики и карикатуры. Салина пройдет между этими крайностями: смерть не должна быть ни сентиментальной, ни смешной.

Висконти, с самого начала тяготевший к эпической форме, приходит к высшей точке своего Большого Стиля. Это — стиль масштабного киноромана, многофигурного живописного полотна, но правильнее всего назвать его оперным. Как в свое время в «Чувстве», здесь правит бал тема Верди, эмоционально связанная с Рисоджименто. Но его композиция, выстроенная на сюжетных и живописных лейтмотивах, тяготеет не к лирической вердиевской, а к эпической, ритуальной вагнеровской опере.

Тяготеет и к прустовской эпопее — еще одной навязчивой идее позднего Висконти. В «Леопарде» мы впервые ощущаем то, что Андре Базен применительно к Лукино Висконти назвал «эстетическим соучастием в историческом развитии». Режиссера теперь больше занимает не социология, а эстетика Истории и место в ней художественной личности, подобной ему самому.