В провокативных и парадоксальных стихах-миниатюрах — гариках — Игорь Губерман поэтически осмысляет болевые точки эпохи. В статье о психологическом и общественном влиянии авторских четверостиший журналист Геннадий Кацов рассказывает, почему короткие сатирические стихи расслабляют читателей, какие еще психологические задачи они решают, что роднит гарики и дацзыбао, почему их эффект основан на модели бикамерального разума и как с помощью гариков искать ответы на вопросы «кто виноват» и «что делать»?

грел руки у бенгальского огня,

но я живу, на век облокотясь,

а век облокотился на меня.

Я Россию часто вспоминаю,

думая о давнем дорогом,

я другой такой страны не знаю,

где так вольно, смирно и кругом.

В первых строках спешу предупредить — любое утверждение о поэтической близости и литературном родстве рубаи Омара Хаяма и «гариков» Игоря Губермана является в этих заметках намеренным и неслучайным. Что подтверждают различные публикации, посвященные творчеству Губермана; его переводчики (в частности, Михаил Рискин, переложивший эти четверостишия с русского на иврит), да и сам автор бессмертных «гариков».

Понятно, что Игорь Губерман — это Омар Хайам сегодня. Здесь параллелей не счесть: философские четверостишия-рубаи суфийского астронома, математика и создателя стихотворных афоризмов парадоксальны, ироничны, с острыми-и-умными мыслями автора-гедониста о жизни, о человеке, о его знании, о войне и мире, с пророческими мотивами и без морализаторства.

Даже по части подражания поэты сравнимы: в стилистике Губермана, «под него» написаны тонны четырехстрочников, а количество рубаи, якобы принадлежащих Хайаму, доходит до пяти тысяч, притом что исследователи считают возможным его авторство в отношении лишь 300–500 четырехстиший. Отмечу, что оба поэта, живи они в одно время, оказались бы сверстниками: Хайам прожил вдохновенно и насыщенно до 83 лет, а Губерману, дай б-г ему здоровья, исполнилось в 2022 году 86.

Поездил я по разным странам,

печаль моя, как мир, стара:

какой подлец везде над краном

повесил зеркало с утра?

Их объединяет и то, что оба остались без Нобелевской премии по литературе. Сделаем вид, что мы никак не догадываемся об идеологической и политической составляющих при отборе лауреата, каким бы известным в узких кругах, признанным в широких кругах и художественно значимым он ни был, и что речь идет исключительно о творческих достоинствах литературного наследия.

С Хайамом всё ясно: Нобеля он не получил «по техническим причинам».

У Губермана же может быть шанс, но слабый. Есть на то ряд оснований. Одно из значимых в том, что поэта, пишущего по-русски и проживающего в Израиле, на Нобеля, конечно, могут номинировать, но вряд ли он станет лауреатом. Если уж премии не достались ни Амосу Озу, ни Иехуде Амихаю (всего один израильский писатель стал лауреатом Нобелевской премии — Шмуэль Агнон в 1966 году), то пишущему в Израиле по-русски путь в нобелевский Стокгольм заказан.

Живя в загадочной отчизне

из ночи в день десятки лет,

мы пьем за русский образ жизни,

где образ есть, а жизни нет.

А ведь, говоря всерьез, «вышедшее количество книг Игоря Губермана во всем мире — уже несколько миллионов экземпляров», и место в современной русской поэзии он занимает легендарное.

То, что малая форма — якобы не для Нобелевской премии, не убеждает. При награждении формулировка «за то, что его насыщенные, словно бы просвечивающие, образы дают нам обновленный взгляд на реальность» весьма бы к творчеству Губермана подошла. Именно такими словами Нобелевский комитет обосновал свое решение присудить в 2011 году премию шведскому поэту Тумасу Транстрёмеру, который, как и Губерман, пишет короткие тексты. Одна из самых известных книг Транстрёмера, «Великая тайна», вышедшая в 2004 году, состоит из экспериментальных хайку, далеко отстоящих от канонических в этом японском жанре.

Транстрёмер, которого Бродский считал одним из выдающихся поэтов ХХ века, по образности и экзистенциальной проникновенности в русской поэзии близок к Ивану Жданову и Геннадию Айги, но в этом плане я его с Губерманом и не сравниваю — это совершенно разные миры. Если же говорить о диалектически-поэтическом единстве формы и содержания, то свойственные для поэтики Транстрёмера дискурсы характерны и для Губермана: удивительно сбалансированные короткие тексты по отношению к плотному, заполненному мыслью и тропами нарративу, который как бы «хочет» этот баланс нарушить.

В толпе замшелых старичков

уже по жизни я хромаю —

ещё я вижу без очков,

но в них я лучше понимаю.

Достигается же баланс подчеркнуто традиционной метрической структурой (у Губермана — классическая силлаботоника, а Транстрёмер есть в интересных рифмованных переводах со шведского на русский Ильи Кутика) и привычной, визуально знакомой строфикой (катрен, терцина, дистих, моностих). Такой напряженно-сдержанный идиостиль — между неуемной, динамичной содержательностью текста и абсолютным контролем над его формой, ведет к ювелирной точности повествования. При этом возникает ощущение непреходящего конфликта, с одной стороны, и отстраненности, некоего третейского взгляда из космической тишины, с другой.

Как отмечает А. Городницкий, в малом поэтическом жанре у Губермана «удивительным образом сочетаются лаконизм японской танки, трагически веселое зазеркалье обэриутов и афористичная сочность русской частушки».

Вчера я бежал запломбировать зуб,

и смех меня брал на бегу:

всю жизнь я таскаю мой будущий труп

и рьяно его берегу.

Однако жанр поэтической сатиры, в котором написано подавляющее большинство стихов-миниатюр Игоря Губермана, экспертное литературное сообщество «объективно» считает, и это уже многолетняя традиция, вторичным по отношению, допустим, к метафорической поэтике, нередко в своей усложненной образности доводимой до логического нонсенса, а то и, в наше время, до абсурда. Такое противопоставление белого и черного, условно говоря — декадентской поэзии Андрея Белого и иронической Саши Чёрного, — никуда не делось в пользу первого и сто лет спустя, так что:

Он пишет, пишет…

в канале течет клей

переправа через Стикс

или еще один мастерский набросок Транстрёмера (оба — в переводах А. Кудрявицкого)

Крыша трескается

и мертвец видит меня —

о это лицо!

— это высокая поэзия в малой форме, место которой в литературной нобелиане, а

Слежу со жгучим интересом

за многолетним давним боем.

Во мне воюют ангел с бесом,

а я сочувствую обоим.

— это в малой форме ироническая поэзия, место которой на эстраде. Таков строгий судейский вердикт, не нами вынесенный, при всем при том, что основные критерии поэтического шедевра не прописаны ни в одном академическом издании литературной энциклопедии.

Хотя попытки такие есть, и определений поэзии существует по крайней мере немало. Из пары наиболее распространенных (см. ниже) тексты Губермана могут служить примером как к одному из таких определений, так и к другому.

Пожалуй, самое затасканное: поэзия — это то, что теряется при переводе. Оттого иностранцы, прочитав Пушкина в переводах, откровенно не понимают, почему русский читатель так с ним носится и что в его поэзии поэтичного вообще? Хотя, если считать по одному из мифов-фейков последнего времени о том, что Пушкин не был ранен на Черной речке, уехал в Париж и превратился в Александра Дюма (отца), то это как-то суету вокруг русского гения оправдывает.

Навеки предан я загадочной стране,

где тени древние теснятся к изголовью,

а чувства — разные полощутся во мне:

люблю евреев я, но странною любовью.

Да и Бродский в переводах тускл и тяжел, мало примечателен для англоязычного мира (в отличие от знаменитых эссе, написанных по-английски). Его близкий друг, поэт Дерек Уолкотт, также Нобелевский лауреат по литературе (1992), считал переводы в рифму Бродским собственных стихотворений похожими на детские считалки.

Когда лет пятнадцать назад я представлял в Бруклинской публичной библиотеке, одной из пяти самых крупных в США, прибывшего в Нью-Йорк Льва Рубинштейна, то на примере его поэтики отмечал, что столь густой концептуальный замес модернистского цитирования с постмодернистским квазицитированием в «карточках» Рубинштейна не позволяет рассчитывать на возможность более-менее адекватного перевода. Его поэзия — почти идеальный пример того, как теряется при переводе поэтическое, поскольку перевести аллюзии/ассоциации, конечно, можно, но результат окажется на дистанции огромного размера от оригинала.

Чтобы далеко не ходить за примерами, я набросал экспромтом в концентрированном виде центон, и те, кто в курсе, легко меня поймут:

Я помню чудное мгновенье:

Белеет парус одинокий,

Как вдруг, по щучьему веленью, —

Реве та стогне Днiпр широкий.

Не будем тратить время на смысловую глубину в этом примере. Не в этом суть, а в том, что читатель, знакомый с русской и украинской литературами на уровне средней школы, впечатление получит в любом случае. Тексты Рубинштейна построены, в немалой степени, на узнавании цитат, явных и скрытых, но как это перевести для читателя, не говорящего по-русски? Строки в прямом переводе по отдельности и в целом — без проблем, но каждая в оригинале имеет отсылку к соответствующему контексту, что в переводе на другой язык, а значит — в иные литературу и традиции, представить сложно.

Ситуация не столь тупиковая, как в случае с неологизмами, окказионализмами и эрративами, но переводчику здесь тоже не позавидуешь (притом что переводы «гариков» есть на английский, иврит, греческий и даже эсперанто).

Бесспорно, легко представить следующий текст Губермана на любом другом языке: «Ах, как бы нам за наши шутки / платить по счету не пришлось! / Еврей! Как много в этом звуке / Для сердца русского слилось!» — но как быть со знакомой со школы просодией стиха, с очевидной, мгновенно осознаваемой перекличкой с хрестоматийной фразой из «Евгения Онегина»? Простите за еще одну квазицитату: этот случай и есть наглядный пример поэзии, которую мы потеряли (при переводе).

Вторым распространенным представлением является то, что поэзия — это лучшие слова в лучшем порядке. В случае Губермана иначе и быть не может, поскольку в «гариках» создается такая высокая плотность образов и философских сентенций, что для беспорядка и проходных слов места нет и быть не может.

Но если слова, словно числа,

расчислить с усердьем слепым,

то сок внесословного смысла

струится по строчкам скупым.

Довольно часто четверостишие Губермана можно произнести на одном выдохе. Строки прочно сцеплены друг с другом, их комбинации точно выверены, проговорить и запомнить особого труда не составляет, а речитатив от первого лица практически воспринимается, как голос некоего alter ego.

То, что произносится в таком регистре, с такой четкой дикцией и уверенной, насмешливой интонацией — во внепоэтической ситуации можно воспринять не только как афоризм и истину, выверенную на генетическом уровне, то есть как результат/опыт многих поколений, но и готовую формулу, руководство к действию. Прагматический эффект (здесь о прагматике — одной из трех составляющих семиотики) текстов Губермана в моем случае именно такой: с этим не поспоришь (Quod scripsi, scripsi — «что написано пером, того не вырубить топором»), в это веришь сразу и безоговорочно, это удивляет интертекстуальной насыщенностью и озадачивает чудесной завершенностью/законченностью мысли.

Я не люблю любую власть,

я с каждой не в ладу,

но я, покуда есть, что класть —

на каждую кладу.

До переезда Игоря Губермана из Москвы в Иерусалим в 1988 году свои «гарики-четверостишия», ставшие в современной русской поэзии особым литературным жанром, поэт называл «дацзыбао». Известный своим нонконформизмом, Губерман, видимо, провоцировал читателя, поскольку дацзыбао — это что-то вроде хрестоматийного «открытого письма» (коллективного либо персонального) борцов с ревизионизмом времен культурной революции в Китае, рукописной стенгазеты или плаката, которые использовались для пропаганды, выражения протеста, призывов следовать революционным идеям Мао и уничтожению буржуазного порядка.

Право на написание данзыбао было закреплено в конституции КНР 1975 года и фактически запрещено в 1980 году на пленуме ЦК КПК как «фактор нестабильности», в той же мере, в какой приводят к разброду и шатанию внутри авторитарного государства права граждан на высказывание мнений, изложение взглядов, проведение дискуссий и т.д. и т. п.

Река истории кривая,

но в ней заметно постоянство:

мерзавцы дохнут, успевая

загадить время и пространство.

Называя свои тексты «данзыбао», Губерман имел в виду, подозреваю, независимое и внецензурное их существование, когда критика по отношению к правящему классу и ненавистному государственному строю, к отвратительному чиновничьему сословию и презренному мещанству ожидаема и в порядке вещей. Если добавить к этой политико-социальной составляющей характерные для данзыбао публицистичность, провокативность, сарказм, парадоксальность прямого высказывания, то всё это в текстах Игоря Губермана сохранилось на десятилетия, назови их хоть «гарики», хоть «губерманики», либо как-то еще.

Кстати, причину, по которой произошло переименование в «гарики», Губерман объясняет логично и просто: «…когда у меня в Израиле вышли сразу два сборника четверостиший, то они назывались „Европейские данзыбао“, что уже, конечно, полная бессмыслица. И я вспомнил, что дома меня называли Гариком, и так их назвал».

Весьма порой мешает мне заснуть

волнующая, как ни поверни,

открывшаяся мне внезапно суть

какой-нибудь немыслимой херни.

Губерман не избегает тропов, однако сила «гариков», что очевидно, не в изобразительном, а в когнитивном ряду, причем данном нам в повелительном, условно говоря, наклонении (совет, наставление, приказ, инструкция, трагический, нередко, пафос при фольклорно-ёрническом его снижении).

И эффект этих четверостиший-манифестаций не случайно такой оглушительный, убедительный и массовый, поскольку основан на уходящей в самые низы нашего сознания модели «бикамерального ума».

Эта тема давно имеет отношение к современному искусству, которое всё ярче, с последней четверти ХIХ века, освещает темные сферы подсознания, имея дело с глубинными его тайнами и свойствами. У Губермана лексическая гармоничность, языковая безупречность, стилистическая динамика, часто уходящая в тон пророческий и фольклорный, словно подчинены некоему вектору-речитативу, уверенному внутреннему голосу, всегда готовому отвечать на вопросы «что делать?» и «кто виноват?». И ощущение это возникает в силу характерной камерной (если хотите, в разных смыслах) музыкальности, доверительной дикции «гариков» и семантических, релевантных ее значений.

Жить, покоем дорожа, —

пресно, тускло, простоквашно;

чтоб душа была свежа,

надо делать то, что страшно.

Эти особые обертоны поэтического голоса, самым загадочным, рудиментарным образом проявляющиеся в текстах Губермана и отзывающиеся в многочисленных читателях, в какой-то степени объяснимы, если вспомнить известную работу американского психолога Джулиана Джейнса «Происхождение сознания из краха бикамерального разума», увидевшую свет в 1976 году. Речь в этом труде идет о том, что еще три тысячи лет назад наши предки жили в наполненном звуковыми галлюцинациями мистическом мире и слышали «внутренние голоса». Высшие силы и «боги» не только разговаривали с ними, но и давали ответы, что было для людей того времени естественно.

Что ни век, нам ясней и слышней

сквозь надрыв либерального воя:

нет опасней и нету вредней,

чем свобода совсем без конвоя.

Поведение древнего человека управлялось звуковыми галлюцинациями, которые интерпретировались, как советы, распоряжения, образовательные инструкции, наставления «богов». Сформулированы они были достаточно четко, в компактной, легко запоминающейся форме, без туманной образности и мудреных тропов. Не в рифму, как у Губермана, но лаконично и убедительно, как в «гариках». В этом плане, естественно, танку, хайку и сэнрю уступают, если сравнивать с иными малыми формами, с краткими высказываниями, не говоря о лимериках, или модных ныне, в традиции частушки и нескладух, популярных в интернете «пирожков» и «порошков».

Я рад, что вновь сижу с тобой,

сейчас бутылку мы откроем,

мы объявили пьянству бой,

но надо выпить перед боем.

Джейнс проанализировал классические древнегреческие поэмы «Илиада» и «Одиссея», обратив внимание, что их персонажи фактически ничего не делают сами. Им обо всем говорят боги в нужный момент. Своих мыслей и переживаний, собственно, в нынешнем понимании «сознания», гомеровские персонажи не имеют. В наше время ближайший аналог этой ситуации для современного человека — компьютерные игры, где некий голос помогает и направляет персонажа/игрока. Только получив указания от «богов», древние люди начинали действовать.

Вовлекаясь во множество дел,

не мечись, как по джунглям ботаник,

не горюй, что не всюду успел, —

может, ты опоздал на «Титаник».

Известно, что речь локализуется в левом полушарии. Джейнс предположил, что правое полушарие использовалось в древности, как источник наставляющих сообщений, перетекавших в речевые центры с левой стороны мозга. Когда появлялись вопросы, требовавшие четких ответов, они возникали в форме голоса, который помогал принять решение в путешествии либо в управлении государством. И оракул, и правитель, и древний обыватель слышали указующие голоса. Бикамеральное, т. е разделенное на две отдельные палаты-камеры, сознание, как комбинация инстинктов и голосов, позволяло людям тех времен справляться с проблемами и не погибнуть.

Текут рекой за ратью рать,

чтобы уткнуться в землю лицами;

как это глупо — умирать

за чей-то гонор и амбиции.

Когда человеку необходимо было принять решение, в его голове звучал голос, который указывал, что делать. Джейнс полагал, что не согласиться с полученным приказом было невозможно. Далее речь идет о том, что примерно 3000 лет назад стресс, связанный с переселением народов и природными катаклизмами, вызвал переполнение ограниченных возможностей голосов. В этот момент краха «бикамерального разума» осколки сознания начали приходить к осознанию самих себя, а голоса прекратили вещать.

Нам не светит благодать

с ленью, отдыхом и песнями:

детям надо помогать

до ухода их на пенсии.

«Гарики», как антиномичные тексты-корпускулы, в которых есть запросы личные и общественные, социальные, политические и метафизические, массовые и интимные, — звучат, словно некий внутренний голос: поясняющий, знающий, рефлексирующий и предметно артикулированный. Они — как зафиксированные Губерманом некие необходимые современному человеку размышления-указания, которые позволяют ориентироваться в пространстве и эпохе, а если пользоваться ими, как своего рода инструкциями, пришедшими из поэтически сформированного еще древними мира и сегодня вновь сформулированного, то позволяют и выживать.

Понятно, что в современном обществе есть бесчисленный ряд запросов, и, как при бикамеральном сознании, «внутренний голос» «гариков», должным образом на эти запросы не формально, творчески отвечая, позволяет определиться коллективному уму читателей в координатах нашего сложного времени и места.

Есть в каждой нравственной системе

идея, общая для всех:

нельзя и с теми быть, и с теми,

не предавая тех и тех.

Игорь Губерман родился в Харькове, в 1958 году окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта. Нет никакой информации о том, какого класса он был инженер-электрик, но в его формировании, как классного поэта и поэта-гражданина, немалую роль сыграл Александр Гинзбург, издатель самиздатского журнала «Синтаксис». Это влияние в молодые годы не могло не отразиться в дальнейшем на судьбе Губермана: знакомство с диссидентским кругом привело не только к окончательному формированию нонконформистского мировоззрения, но и предсказуемому аресту по сфальсифицированному КГБ обвинению в скупке и спекуляции краденого.

Как он сам рассказывает в интервью, поскольку следователи не нашли никаких доказательств в поддержку прокурорских инвектив, то Губермана обвинили еще и в сбыте: раз ничего не нашли, значит, успел предусмотрительно распродать.

По этому обвинению, а его судили, как уголовника, Губерман получил в 1979 году пять лет тюремного заключения. Ему предложили дать свидетельские показания против редактора журнала «Евреи в СССР» Виктора Браиловского, и таким образом избежать тюрьмы, но поэт выбирает камеру, «отмотав пятерку» в исправительно-трудовом лагере в Красноярском крае, поселок Верхняя Тугуша.

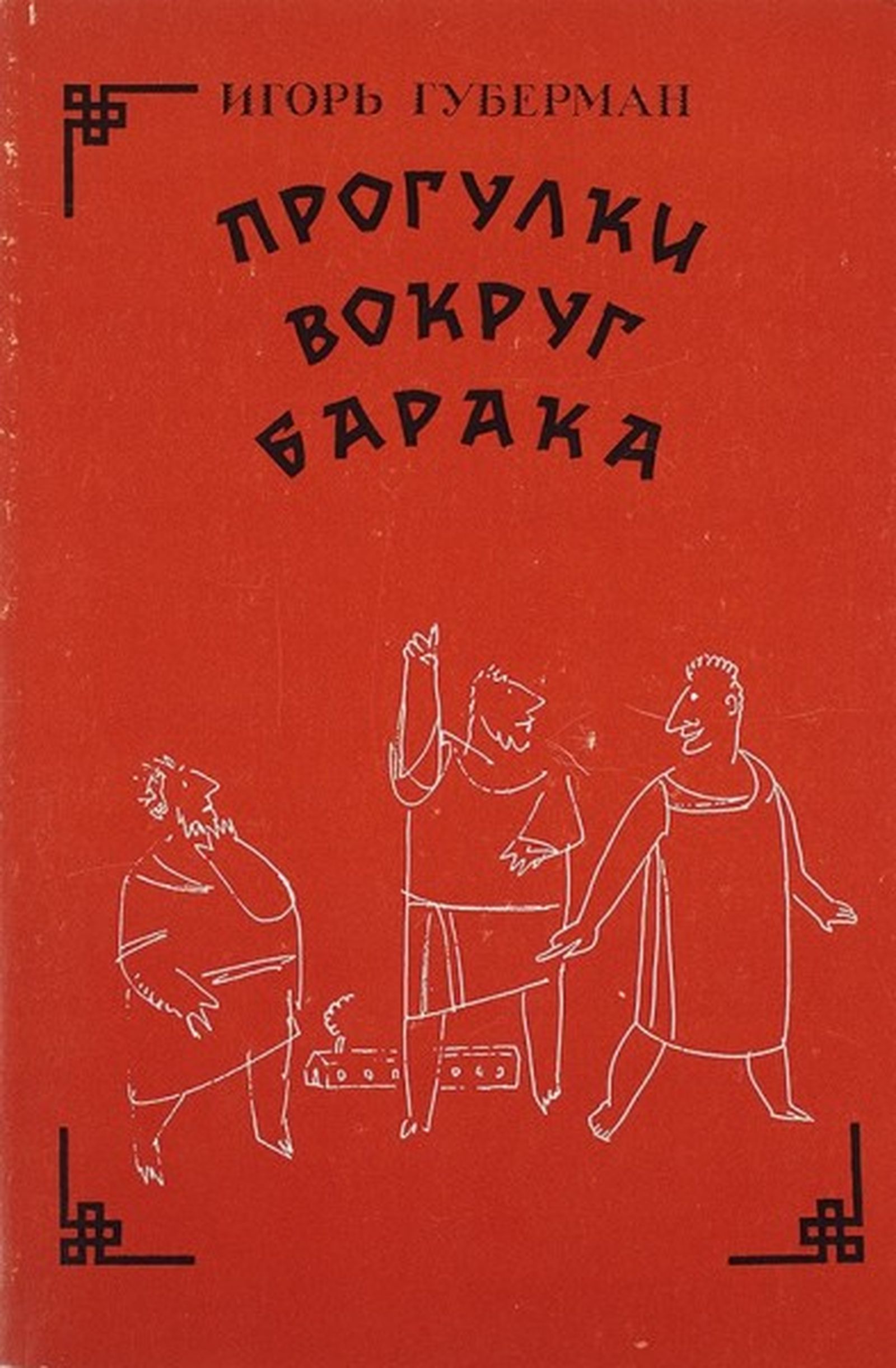

Когда в середине 1990-х я встретился с Губерманом в телестудии RTN/WMNB в Манхэттене, он удивился, что я почти не говорю о его «гариках», а разговор наш как начался с книги «Прогулки вокруг барака», так и крутился вокруг нее с час примерно. В то время я находился под большим впечатлением от этой исповедальной книги-дневника, который Губерман начал вести через год примерно, после того как попал на зону и до окончания срока заключения в 1984-м. Книга была издана в 1988 году, и я приобрел ее на распродаже в манхэттенской библиотеке на 53-й улице, напротив музея МоМА, за 50 центов, среди прочих, зачитанных до дыр изданий, которые возвращать на книжные полки уже смысла не имело.

И вот — встреча с Губерманом тет-а-тет. Наш разговор я записал на пленочный, в те годы, портативный магнитофон и опубликовал его в одном из номеров нью-йоркской еженедельной газеты «Печатный Орган», будучи с 1994 года ее издателем и главредом. Получились три таблоидного размера газетных полосы. Это был разговор о самом, вероятно, главном: о взаимоотношениях личности и государства, о свободе физической и нравственной — человека, его знаний, стремлений и мыслей; о свободе от цензуры, от навязанных нам идеологий, клише и штампов, с которыми жить нельзя, но и без них жизнь никак не становится проще и понятней.

Российские властные лица

вполне обладают умом:

в аду они будут вариться

в котлах не с водой, а с говном.

С тех пор, когда мне говорят об уникальности и значимости «гариков», я обязательно интересуюсь, знаком ли мой визави с прозой Игоря Губермана? И готов собеседника убедить в том, что без этой прозы он с личностью поэта, мыслителя и автора искрометных, афористичных «гариков», с их сочинителем знаком, но недостаточно. Перефразирую известную сентенцию Бродского:

чтобы прожить и описать нынешнюю жизнь, Губерману нужна была не только еще одна жизнь — в эмиграции, но и одна из двух предшествующих — в тюремном изгнании.

К сожалению, в этих заметках нет места для рассмотрения прозаических вещей Губермана, даже на уровне поверхностной аналитики, поэтому остается только рекомендовать поклонникам «гариков» читать прозу, с книг «Бехтерев: страницы жизни» и «Прогулки вокруг барака» начиная.

В 1988 году Губерман эмигрировал из СССР в Израиль. Много выступает, широко публикуется, книги прозы и стихов выходят с неизменной регулярностью. После 24 февраля 2022 года, когда начался отсчет военного времени, Игорь Губерман занимает четкую проукраинскую и антивоенную позицию. Выходят из-под пера «гарики», которые при общем немалом количестве нынешних антивоенных прозы и поэзии, не остаются незамеченными. Опять-таки, в силу остроты авторского взгляда, умения поэтически сформулировать, осмыслить самое важное, определить основные болевые точки нынешней болезни-катастрофы планетарного масштаба.

Эпоха обернулась дикой сказкой

и древние вернула времена:

российская орда сродни татарской,

но только с артиллерией она.

И здесь важно отметить магнетизм формы, выбранной автором еще десятилетия назад. Понятно, что без гениального содержания на обсуждение формы не стоило бы тратить и полминуты, но поскольку налицо — их единство, то одно замечание по поводу «гариков», в плане торжества малой формы, нельзя не сделать.

Речь о том, что «гарики» находятся еще и в понятийном поле одной из самых прорывных идей на рубеже XX и XXI веков — предсказательном кодировании (predictive coding), являясь феноменом гештальтпсихологии с гештальттерапией одновременно. И это касается поэзии не в меньшей степени, чем присутствие в стихотворном тексте рифм, метрики или тропов.

Цитата ниже имеет отношение не только к науке гештальтпсихологии, но и к тому, как работает поэтическое мышление — от предчувствия/предсказания до соответствующего интуитивного определения поэтического образа, с последующим расположением его в том или ином месте в стихотворении:

Жаль тех, кто не дожил до наших дней,

кто сгинул никуда и навсегда,

но, может быть, оттуда им видней

кошмарные грядущие года.

И как в гештальт-терапии, в «гариках» главное — не столько описать реальность с высокой точностью, сколько под нее адаптироваться, разведать/изучить и распознать ее изнутри (как в гештальте, по отношению к доцивилизационному обществу: «распознать какой-то объект означало вовремя увидеть хищника и не быть съеденным, или найти что-то съедобное и не умереть с голоду»).

Любой, практически, «гарик» позволяет в компактной, синкретической форме слушать и быть услышанным (вспомним о «бикамеральном эффекте»). И прийти ко всегда желаемой психологической задаче «закрыть гештальт», что в переводе на обыденный язык означает закрыть тему (а незакрытые гештальты — от долгов, которых все больше и больше, до ссор с близкими, которые не забываются, или незавершенных месяцами рутинных дел) и никогда в этом виде к ней не возвращаться. Один раз и навсегда.

Благодаря определенной герметичности «гариков», остается ощущение законченности, вычерпанности в уплотненном объеме катрена, что заставляет к тому же не только удивиться, но и улыбнуться. Искомый катарсис на столь малом пространстве и радует читателя, и расслабляет, и усиливает тягу читать другие «гарики» еще и еще. Безусловно, можно их расставить по разным научным полкам и попробовать определить в привязке к актуальным достижениям чего бы то ни было, но нельзя игнорировать не проверяемый алгеброй элемент чуда. То, что «гарики» — это производные от волшебства, при всех их прочих исключительностях и значимостях, сомнений не вызывает.

Читайте также:

«В конце туннеля буду я». 41 ипостась Дмитрия Быкова: от «юродства» до «иноагентства»

Слова-выскочки, стиходействие и переписка с Кортасаром. Выдающийся поэт-переводчик Павел Грушко об искусстве перевода

«Ладно. Всё. Достаточно. Спасибо». Картотека поэта Льва Рубинштейна как наглядное пособие по русскому постмодернизму

Детский взгляд, стальной ум, беззащитность и железная воля. Какой была Марина Цветаева в воспоминаниях современников?

Как читать «Игру в классики». Авторский путеводитель по культовому антироману Хулио Кортасара

Кафу сделать пылью. Как японский писатель не поддался ура-патриотизму, пережил военную диктатуру и остался верен себе

«Если англоязычный читатель почувствует Пушкина, будет лучше и ему, и миру»

«Дефицит критики». Координаторы «Метажурнала» о новой поэзии, рудиментах авторского права и наследии метареализма