Введение

Статья «лирический герой» присутствует в «Википедии» на нескольких языках: на армянском, белорусском, казахском, польском, русском и украинском. Все это — языки, находившиеся в ареале влияния языковой политики бывшего СССР. Конечно, сам по себе этот факт не характеризует термин по сути, но косвенно свидетельствует об ареале его распространения в филологии.

Термин «лирический герой» введен в оборот Ю. Тыняновым и А. Белым («лирический субъект»). Судя по всему, первоначально термин должен был описывать тему и драму двойничества, понятую как отношения «роли», исполняемой поэтом, и «им самим» (что бы словосочетание «им самим» ни означало; здесь фактически речь идет о парадоксе актера Дидро и смысле т. н. «реальности»).

Ясный след такого употребления термина читается, конечно, и в современной серьезной филологической литературе: строится, например, поведенческая модель, которую себе задавал И. Бродский «в жизни».

В то же время на английском языке мне не удается найти следов lyrical hero. А поиск Google, например, выдает совсем не так много полных совпадений — всего 6, причем одно из попаданий — это изложение концепции М. Бахтина на английском языке.

Трудно судить, почему резкий рост частоты словоупотребления «лирический герой» в русском языке происходит именно сейчас, и достоверно ли последние поступления в Национальный корпус русского языка отражают лексическую реальность.

На рисунке — частотность употребления словосочетания «лирический герой» на миллион словоформ (по данным НКРЯ):

Диспутов о границах термина в выборке НКРЯ нет, но есть упреки одних литераторов другим в том, что они не отличают «лирического героя» от «автора». Сравнивают «лермонтовского» лирического героя с каким-то другим, не-лермонтовским лирическим героем (предполагая, тем самым, наличие лирического субъектного единства во всей поэзии Лермонтова).

Но пишут имя автора текста и «лирический герой» через «или», предполагая синонимичность автора и лирического героя. Употребляют «лирический герой» в качестве синонима персонажа.

«Лирический герой Баратынского зависает между бдением и сном», — тут, очевидно, употребляют словосочетание как синоним или метафору читательского восприятия.

Есть и такое замечательное словоупотребление: «Как не носящий маску лирический герой комедии дель арте...», — новость для театроведов. Оказывается, в комедии дель арте были лирические герои.

Судя по всему, современный русский читатель или поэт (не научный работник) привык к тому, что «лирический герой» означает вообще все, что хоть как-то можно отнести к области «внутреннего», к области так называемой психики субъекта: к переживаниям, чувствованиям, интимности, к никак не определенному единству воображаемого субъекта.

Эти представления нашли себе место в учебниках, статьях, заметках — речь идет уже не о выборке НКРЯ.

Энциклопедический словарь юного литературоведа (М., Педагогика, 1987) дает определение: «Лирический герой — это образ... героя в лирическом произведении, переживания, мысли и чувства которого отражены в нем». Обратите внимание на рекурсию. Образ героя, чьи мысли отражены. И далее: «Он отнюдь не идентичен образу автора, хотя и...» Тут «образ» лирического героя отличается от «образа» автора, и анфилада взаимных неравных отражений образов образов уходит в туманную даль.

Литературная энциклопедия говорит, что лирический герой — это одна из форм проявления авторского сознания. Стало ли проще от этой формулы? Какие еще бывают формы проявления авторского сознания?

Можно встретить следующий пассаж: «Пушкин, Некрасов, Тютчев, Фет — это лирики без лирического героя. Авторский образ в их лирических произведениях как бы слит с реальной личностью — личностью самого поэта. Называть этот лирическим героем неуместно, ведь лирический герой, как точно заметила исследовательница Л.Я.Гинзбург "это всегда отражение, отделившееся от отражаемого"».

Я привожу сумятицу этих цитат не для развлечения.

Действительно, приблизительно такую же картину мы, наверное, могли бы получить для словосочетания «темная энергия»: в выборку попали бы и Блаватская, и физики-космологи, и Пресловутый Вася. Но в случае с энергией мы хотя бы представляем себе гнезда значений, где употребляющие слово люди думают, будто точно знают, о чем говорят (физики — дадут определение и предложат механизмы воспроизводимых измерений).

В случае с «лирическим героем» я не вижу не только точки опоры на какое-то семантическое гнездо значений, но и перспектив уточнений термина. Мне представляется это словосочетание сугубо региональной, внутриплеменной традицией, говорящей, скорее, о пользователях термина, об их истории и традициях, чем о том предмете, который говорящие собираются описывать.

Вероятно, речь идет о социальном увязании мысли на сентименталистских, романтических и (или) гегельянских установках XVIII-XIX веков, причем — русского образца. Вероятно, с этим же связан всплеск употребления термина «лирический герой» в НКРЯ в начале 10-х годов нынешнего века. Я, во всяком случае, не удивлюсь, если дальнейшие обновления НКРЯ не сгладят этот странный графический всплеск русской душевной глубины как раз в преддверии катастрофических для России политических событий 2014-2016 гг.

Конечно, утверждение о сентименталистской и романтической обусловленности использования «лирического героя» не является научно доказуемым. Но ведь это не единственная филологическая проблема, которая является исключительно региональной. Для примера укажем на до сих пор живущую традицию интерпретации нескольких знаменитых персонажей русской литературы XIX века как «лишних людей». Традиция эта полностью навязана более поздними (второй половины XIX века) идеологическими наносами, она не в состоянии видеть внехудожественное родство героев Пушкина, Лермонтова или Тургенева с общим фоном европейского культурного развития (с персонажами де Сада, например).

Предлагается беглый обзор трех стихотворений для того, чтобы продемонстрировать подход, никак не связанный с использованием термина «лирический герой», и, как кажется, ничуть не теряющий при этом охвата «лирического».

Экфрасис Гумилева

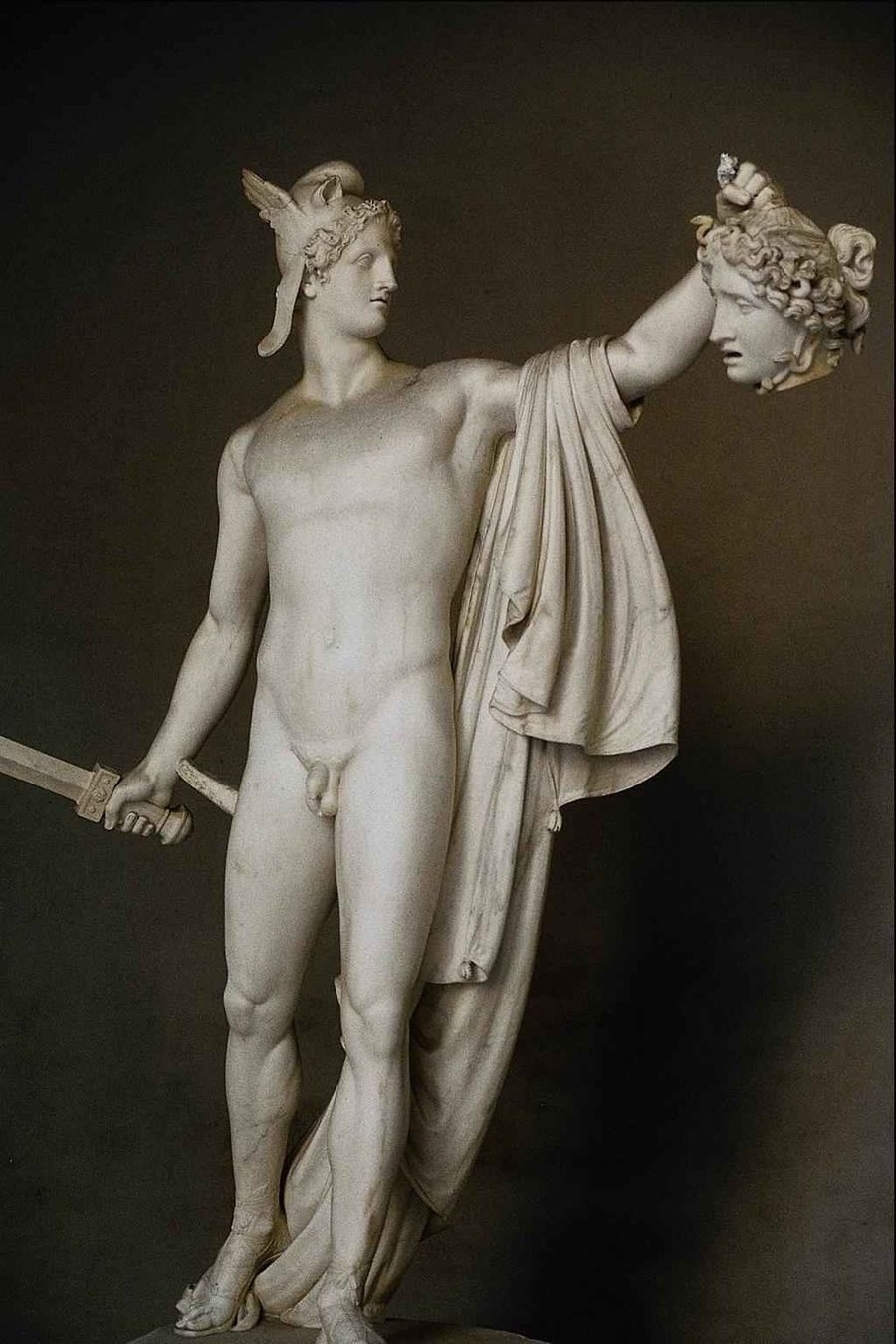

Стихотворение Н. Гумилева «Персей. Скульптура Кановы» было впервые опубликовано в Ежемесячных литературно-научных приложениях к «Ниве», 1913, № 1. Вот фотография скульптуры и текст Гумилева.

Его издавна любят музы,

Он юный, светлый, он герой,

Он поднял голову Медузы

Стальной, стремительной рукой.

И не увидит он, конечно,

Он, в чьей душе всегда гроза,

Как хороши, как человечны

Когда-то страшные глаза,

Черты измученного болью,

Теперь прекрасного лица...

— Мальчишескому своеволью

Нет ни преграды, ни конца.

Вон ждет нагая Андромеда,

Пред ней свивается дракон,

Туда, туда, за ним победа

Летит, крылатая, как он.

Представим себе метафорический или реальный кинопроектор, из объектива которого повествование (изображение) подается на экран.

Стихотворение, как кажется очевидным, несколько раз меняет точку зрения и фокус кадра.

Первые две строки — это вводные титры. Затем мы наблюдаем прекрасный кинематографический монтаж Гумилева. Следите за движением камеры.

Крупным планом лицо, рука Персея и поднятая им голова Медузы.

Затем две строки мотивировки переключения фокуса. И четыре строки крупным планом лицо Горгоны.

Вновь две строки со своевольным лицом Персея. И камера уходит в сторону, вдоль линии взгляда Персея (этого вообще нет в скульптуре): к ожидающей Андромеде и к дракону.

Финал, две строки: вся фигура Персея устремляется к Андромеде и сама богиня Победа следует за ним.

Мы не ввели ни одного — ни строгого, ни нестрогого — понятия, связанного с природой человеческой личности, со структурой ее психики или движениями души. Мы оперлись в интерпретации на интуитивно понятную машинерию кино. И, как кажется, достаточно адекватно описали композицию стихотворения — она полностью кинематографична.

В стихотворении отсутствует что бы то ни было, хотя бы отдаленно похожее на самого смутного из всех смутных лирических героев. Никаких «я» здесь нет. Тем не менее, это — лирика со вполне лирическим финальным пафосом победы, доступным, наверное, любому «я» любого читателя.

Неизвестно, имел ли в виду Гумилев действительно технику кино, но ко времени написания этого стихотворения кинематограф в России уже был развит, в 1907 году начал выходить русский журнал «Кино», в 1908 — газета «Почта синематографа», а в 1908 г. кинотеатров, по сведениям «Биржевых ведомостей», в России было более 1200.

Ниже — более сложный случай.

Кинокамера против эпистолы

Вот знаменитое «Ниоткуда с любовью» И. Бродского.

Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря,

дорогой, уважаемый, милая, но не важно

даже кто, ибо черт лица, говоря

откровенно, не вспомнить уже, не ваш, но

и ничей верный друг вас приветствует с одного

из пяти континентов, держащегося на ковбоях.

Я любил тебя больше, чем ангелов и самого,

и поэтому дальше теперь

от тебя, чем от них обоих.

Далеко, поздно ночью, в долине, на самом дне,

в городке, занесенном снегом по ручку двери,

извиваясь ночью на простыне,

как не сказано ниже, по крайней мере,

я взбиваю подушку мычащим «ты»,

за горами, которым конца и края,

в темноте всем телом твои черты

как безумное зеркало повторяя.

Первая часть — вплоть до «Далеко, поздно ночью» — является началом послания, эпистолы. Это начало письма, в котором, тем не менее, сразу же подчеркнуто отстранение от традиции: из «ниоткуда». Для выдуманных писем Бродского — это вполне традиционная форма повествования. Она отсылает к бесконечному разнообразию эпистолярного жанра (и не только поэтического).

Во второй половине «письмо-послание» переходит в кинематографический этюд. Кинокамера дает общий план ночи, долины, «падает» вниз к городку и крупным планом ручка двери заснеженного дома. Затем смена предмета изображения — кинокамера внутри дома, крупным планом — извивающееся на простыне тело, подушка и, наконец, безумное зеркало.

Вся «эпистола» с ее грузной семантикой «Я, такой один, несчастен, пишу тебе о...» в каком-то смысле может еще быть переинтерпретирована в терминологии «лирического героя». Но никак не вторая часть, где говорить о лирическом «я» — приблизительно то же, что говорить о лирическом герое Антониони или Бунюэля.

Смена режима повествования — включение неизвестно откуда взявшейся кинокамеры — предъявляет не столько происходящее «на самом деле», но препарацию эпистолярного жанра, текстуальных описаний душевных несчастий и т. д. Письма — читают. Кино — смотрят. Эта препарация, конечно, не дана внезапным бурлеском, она лексически подготовлена еще в первой части — «ниоткуда», «мартобрем», несогласованием родов (уважаемый, милая) и т. д.

Я вполне допускаю, что этот перелом не был задуман изначально, но возник в процессе, после какой-то житейской паузы. Стихи часто дописываются после того, как их начало оказывается почему-то без финала. Этот перелом от эпистолы к кинокамере соответствует какому-то обращению, перемене, метанойе. Но речь сейчас идет не о психологии творчества и не о филологической работе по выяснению контекстуальных или биографических связей.

Утверждается следующее: существует «кинокамера» повествования, где смена режимов съемки, объектов съемки, кадрирование, монтаж и представляют нам результат. Лирический герой — уж если брать это словосочетание как имеющее хоть какое-то значение — всего лишь один из многообразных способов снимать кино или делать фотографии, способ понятийной группировки всех возможных «несчастных, переживающих я». И связан он, лирический герой, с письмами любимым (я бы полемически добавил — с письмами XVIII-XIX веков), которые нужно читать. Но реально — его нет. Есть извивающееся на простыне тело, данное нам в безумном отражении на фоне и т. д. Это «кино» нужно видеть.

Вообще говоря, мы можем перевести разговор из области кинематографических метафор в плоскость топологических позиций рассказчика, их изменения в ходе повествования, ввести какой-то топологический формализм и попасть в довольно привычную область формальных структуралистских описаний (безо всяких «лирических героев», конечно). Но мы при этом потеряем оппозицию читать-видеть.

Нескучный сад

Справа невидимая река.

Улицы гул по левую руку.

И муравей проползает по буквам

фразы: и царь, объезжая войска,

видел... Кленовая тень легла,

прорези неба легли на страницу.

Шелест послышится, и шевелится

плоский узор добра и зла,

спрятанный в книгу, если сквозь строк

поступь проникнет сандалий узких

в чередованье прозрачной и тусклой,

в шорох листвы о жесткий песок.

Стихотворение, как кажется, не предоставляет собой кинокартину. И мы не можем синематизировать его так же легко, как это проделали с предыдущими двумя примерами.

Синтаксис стихотворения, начиная с перехода от второго к третьему четверостишию, затруднен (трудный синтаксис у Дашевского — повсюду, не только в этом стихотворении).

Но поэпизодный разбор, конечно, возможен.

Первые две строки дают неопределенную заставку: какое-то место Нескучного сада, где справа река, заслоненная, видимо, растительностью, а слева слышен гул улицы. Ни улица, ни река не видны. Есть звук, нет явного изображения.

Затем кадр крупным планом: муравей ползет по странице книги.

Цитата, по которой ползет муравей, — мы видим ее на странице, она выделена. Мы не знаем, откуда эта цитата. Царь — видел.

Первые две строки второго четверостишия: кадр чуть укрупняется, берет страницу в целом. На странице видны тени кленов. Слышен шелест то ли листвы, то ли колеблемой ветром страницы книги.

Третья, четвертая строка второго четверостишия и половина первой строки третьего четверостишия: шрифт страницы колеблется, дрожит («шевелится плоский узор добра и зла»).

Конец первой и вторая строка последнего четверостишия (очень трудный синтаксический оборот): из колебания шрифта появляется поступь (узкие сандалии) живого человека.

Последние две строки последнего четверостишия: ноги в сандалиях, листва садовой дорожки. Звук: шорох листвы о песок под поступью идущих ног в сандалиях.

Кто вышел «из книги»? — Вероятно, царь.

Кто читатель книги? — Неизвестно. Это не важно.

Для чего такой затрудненный синтаксис всей последней (длинной) фразы? — для того, чтобы дать картину превращения читаемого текста страницы в осязаемую реальность без слов «волшебство», «чудо» и т. п., подразумевающих чью-то стороннюю оценку. Нет того, чья оценка могла бы прозвучать, нет читателя книги. Есть затруднения в жанровой определенности этого стихотворения.

Заключение

Даже беглый обзор трех (неслучайно, конечно, подобранных) стихотворений дает повод для нетривиальных вопросов.

Не являясь специалистом в области эпистолярной культуры России XIX- XX веков (и сомневаясь, что такого рода масштабные стилистические исследования вообще проводились), я предполагаю, что именно структура личного, индивидуального послания с конкретным автором к конкретному адресату и диапазон композиций таких эпистол сформировали структурные основания «лирического героя». Адресат может стать воображаемым, а автор — актером (такую литературную форму знает, конечно, любая европейская литература).

Но могло ли статься так, что на эти эпистолярные основания, общие для всей европейской культуры, наложился груз неосознаваемой привычки к существованию цензуры и перлюстрациям? Как измерить этот груз? Письмо могло становиться не просто интимным, не просто связью двух, но секретным, таимым, ценным в силу самого факта письма, ценным вне зависимости от происходящего за пределами страницы в реальном мире. Не имеющим тела, даже невидимым. Но ждущим своего адресата.

В таком мистицизме, казалось бы, тоже нет исторически ничего экстраординарного. Весь вопрос в социальных масштабах происходившего, в его перспективах и горизонтах.

По всей видимости, этот особый мистицизм мог приводить и приводил к возникновению чудеснейших явлений в русской литературе конца XIX — начала XX веков. Но ясно, что никакого родственного отношения к книжной религиозности евреев или христиан этот мистицизм не имел и не имеет, он — мимикрия, имитация, симуляция, конвергенция внешних признаков.

Именно против этой симуляции два последних приведенных стихотворения проводят поэтические тихие, но победные операции. И мы вправе предполагать, что альтернатива зрения — письму/чтению играют в таком противостоянии принципиальную роль.

Вполне возможно, что возникают настоящие этики такой сугубо русской лирической письменности. «Поэт в России больше, чем поэт», — одна из них, конечно. Если так, то, действительно, мы вправе говорить о формировании такой воображаемой субъектности, когда актерский, искусственный характер «я» письма становится несущей конструкцией не только письма и не только для некоторых, но и структурой повседневности, быта многих — при полном забвении зрения.

Я думаю, что представление о «лирическом герое» — это концептуальное око Мордора (точнее, одно из), взгляд которого транслирует на исторический экран весьма специфическое кино.

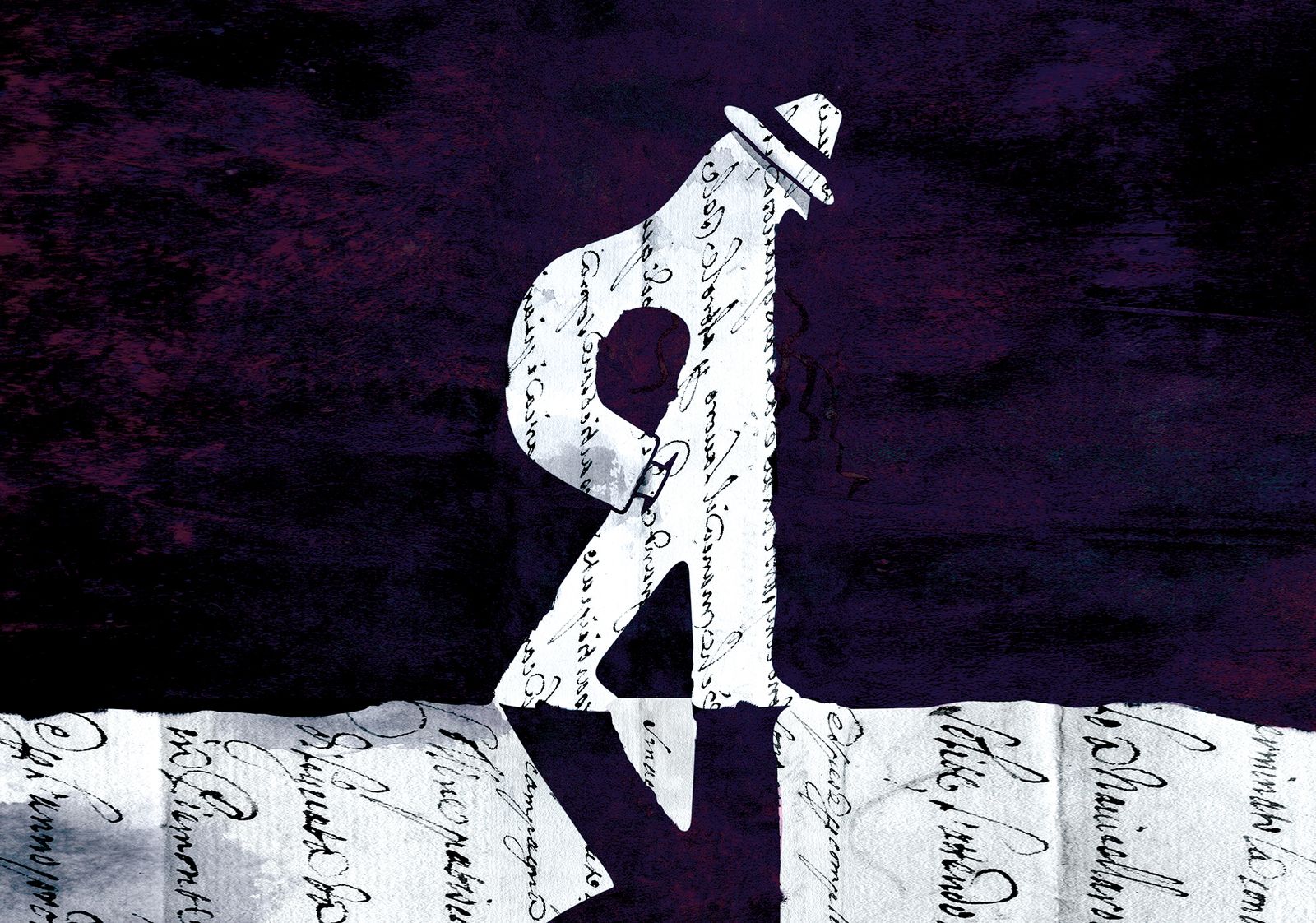

Заглавную иллюстрацию нарисовала Регина Акчурина