«…когда не снега и не рельсы, а музыка

будет мерить пространство…»

Г. Айги

За окном идёт снег. Первый снег этой ранней, слишком ранней зимы. Мы молчим. Где-то в глубине дома скрипнула дверь. Мой собеседник склонился над остывающей чашкой. За окном не утихает разговор одинокого тополя. Медленными каплями капает время. И шумит, властно шумит сердце. Ты слышишь шум собственной крови, едва ощутимый, как дыхание. Тихое дыхание мира как дыхание человека, сидящего напротив.

Музыка. Можно ли говорить о тебе словами? будут ли слова похожи на тебя? откликнешься ли ты на слово? или ты живёшь, рождаешься и умираешь сама по себе? Рождаешься из тишины и говоришь о непостижимой глубине мира, о скрытой гармонии пространства, о которой только ты и можешь сказать. Слова бледнеют перед твоим едва слышимым голосом, перед мощью твоей бледнеют все слова, но ты остаёшься нетронутой. Как писал недавно в своей статье «Смерть и музыка» поэт Андрей Тавров: «воскресение из мертвых происходит в форме музыки. Можно сказать, что плач по умершему — это он сам, воскресший — то его тонкое тело, те его звуковые «мощи», та его неуничтожаемая суть, которая уже прямо сейчас поселяет его рядом с нами, но в лучшем, в тончайшем из наших планов — в музыке нашего личного бессмертия, которая вложена в нас изначально».

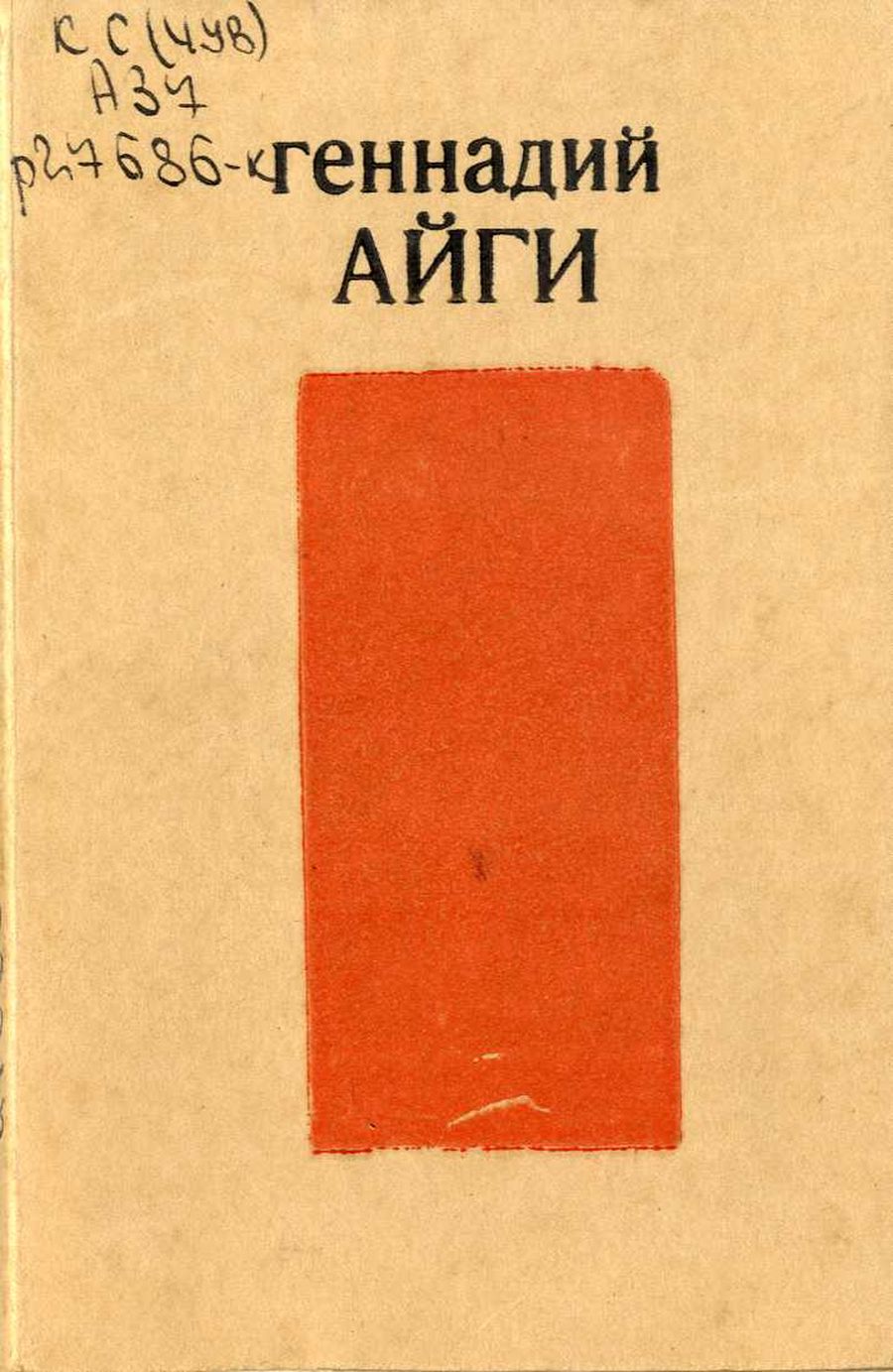

В поэтическом корпусе стихотворений Геннадия Айги (я беру только семитомник, изданный в 2009 году) слово музыка (музыкальный) появляется 26 раз. Семантика этого слова меняется так же, как меняется тональность и ритм, пространство и время в поэтике Айги. Попытаемся рассмотреть, как трансформируется это понятие от первых сборников поэта до его последних текстов.

Для Айги через музыку, через слово музыка происходит «связь» — «religio» — «таинственное касание» миров иных. Музыка в его поэтических текстах — это и молчание, и звучание, и выразимое, и невыразимое. Это то, что обладает памятью и длится во времени, а потом исчезает, и то, что времени не имеет. Это и смертное, и бессмертное, здесь проявленное и то, что невозможно увидеть, услышать, а можно лишь каким-то сверхчувственным способом ощутить. В этом слове для Айги заключены, как нам кажется, и шум, и та зыбкая разреженная тишина, что окружает нас и входит в нас, как «поля входят в дверь». Семантическая зыбкость, «многоликость», «многоёмкость» («многоликое» и «многоёмкое» — эпитеты, которые Айги употребляет, говоря о методе работы со словом у символистов, импрессионистов, когда размышляет, как эти методы в дальнейшем разрабатываются авангардом, и каким образом у авангардистов начала ХХ-го века доводится до накала соединение «субъективированности» и «общественной значимости» слова). Особая экзистенциальная напряжённость, сконцентрированная для Айги в понятии музыка (в этих шести буквах: трёх гласных и трёх согласных), расширяет семантический ареал слова. Музыка — как волна, или «…то, что называют “изменённым сознанием” или “пороговым состоянием”, родом транса, или экстаза, или сновидения наяву <…> Этот особый миг, почти вневременную волну — или её след <…> — и записывал Айги. Примета его — распад привычных рациональных связей языка, иная форма высказывания, иные пути слова. Умолчания, пустоты, открытые формы… Эта стихия изменённой, преображённой, деформированной речи <…> вообще природна поэзии».

Музыка как опасность, исходящая от шумного мира, в который попадает, рождаясь, человек. И музыка — как опасность того неведомого «пространства», о котором мы можем только догадываться: оно — там — за плотно закрытой дверью нашего восприятия, а потому и принимается нами за чужое, мучительное, враждебное, чуждое.

<…>

о это ощущение

чего-то опасного и разряженного

как перед дверью

некой неведомой лаборатории

о этот великий обморок

существующий при моем существовании

как музыка за стеной <…>

Музыка как память — память о наготе мира, о том внутреннем непреложном и корневом родстве со своим родом («на уровне глаз»), народом («нищей деревней») и родиной (затерянной в зимних «ничьих облаках»).

<…>

И были над ними ничьи облака,

и там — рекламы о детстве

рахитичных и диких детей;

и музыка о наготе

гуннских и скифских женщин <…>

Музыка может существовать и «без музыки» (см. ниже), где девичьи венчания, возникшие из глубин памяти, из какой-то далёкой памяти «цветения и звона», эти «качающиеся квадраты», которые потом проявятся в виде красных квадратов в стихотворении «Без названия» (1965), — это те невыразимые места памяти, сквозь — через — которые длится — уже без музыки длится — тоской и болью — продлевается память жизни. Мотивы боли, тоски (звучащей боли, молчащей тоски) будут стягивать как жгутами сознание поэта и читателя.

Окна весной — на Трубной площади

В. Яковлеву

качающимися квадратами

цветения и звона

всех детств моих, знакомых

прозрачным опустевшим городам,

я их коснусь, и девичьи венчанья

все так же будут длиться

без музыки и без дверей <…>

Размышляя над стихотворениями «Без названия» Геннадия Айги, мы уже говорили об онтологической, апофатической их направленности. Напряжённое внимание, предельная концентрация, с которой поэт вслушивается, вглядывается в еле чувствуемые следы прошлого, когда он прорывается сквозь «облака» прошлого к сияющему первоисточнику жизни, за которым стоит в своей первозданности детство человека — детство мира. Незамутнённость и чистота этого источника кристаллизуются в стихах Айги постепенно. С годами всё более стираются границы между словом и бессловесным. И если в стихотворениях «Без названия» (1964 и 1965 гг.) возникает художественный «жест», означающий, быть может, даже нехватку чисто поэтических выразительных средств, когда поэт использует и "красные квадраты", и музыкальные отрывки (написанные специально для него композитором А. Волконским), чтобы этим неожиданным жестом выявить из невыразимого (внутреннего) и несказанного (внешнего) — и проявить это невыразимое (эту «связь») через слово, через архитектуру (архитектонику) поэтического текста. То с годами необходимость в таких «внешних» сложных (иногда усложнённых) жестах отпадает. Айги ограничивается только теми средствами языка и теми способами выражения, которые в языке уже существуют (паузы, многоточия, тире, скобки, двоеточия, визуальная графика стиха). Он по минимуму использует возможности, которые даёт речь, чтобы предельно простыми и скупыми средствами добиться максимально действенного поэтического высказывания.

Как пишет Л. Робель в своём эссе «Почерк Айги»: «…Чтение книг о композиторах для Айги было необходимостью, чаще всего он читал их по-французски, и авторами их были французские музыковеды. Это прослеживается по нескольким письмам, которые он мне посылал. Так он писал мне в июне 1986-го: "Мне очень нужно: Jet B Massin Людвиг ван Бетховен (именно эта книга! Если же ее нет, A. Boucourouchliev'a о Бетховене из той же серии Solfeges". Или еще 28 апреля 1987 года: "Не смог бы ты достать для меня книжки о Брамсе, Генделе, Шумане, Вагнере (Solfeges/Seuil) — моими живыми интересами, пожалуй, осталиcь сейчас лишь музыкальные. А за Бетховена ещё раз большое спасибо, — в прошлом году он меня просто спас"». В 1998 году Айги организует в Чувашии «Дни музыки Шуберта и австрийской поэзии» и презентует там две книги: переводы на чувашский язык произведений Р. М. Рильке, Г. Тракля, П. Целана, Ф. Майрекер, сделанные им, и книгу своих стихотворений «Памяти музыки: к 200-летию Ф. Шуберта».

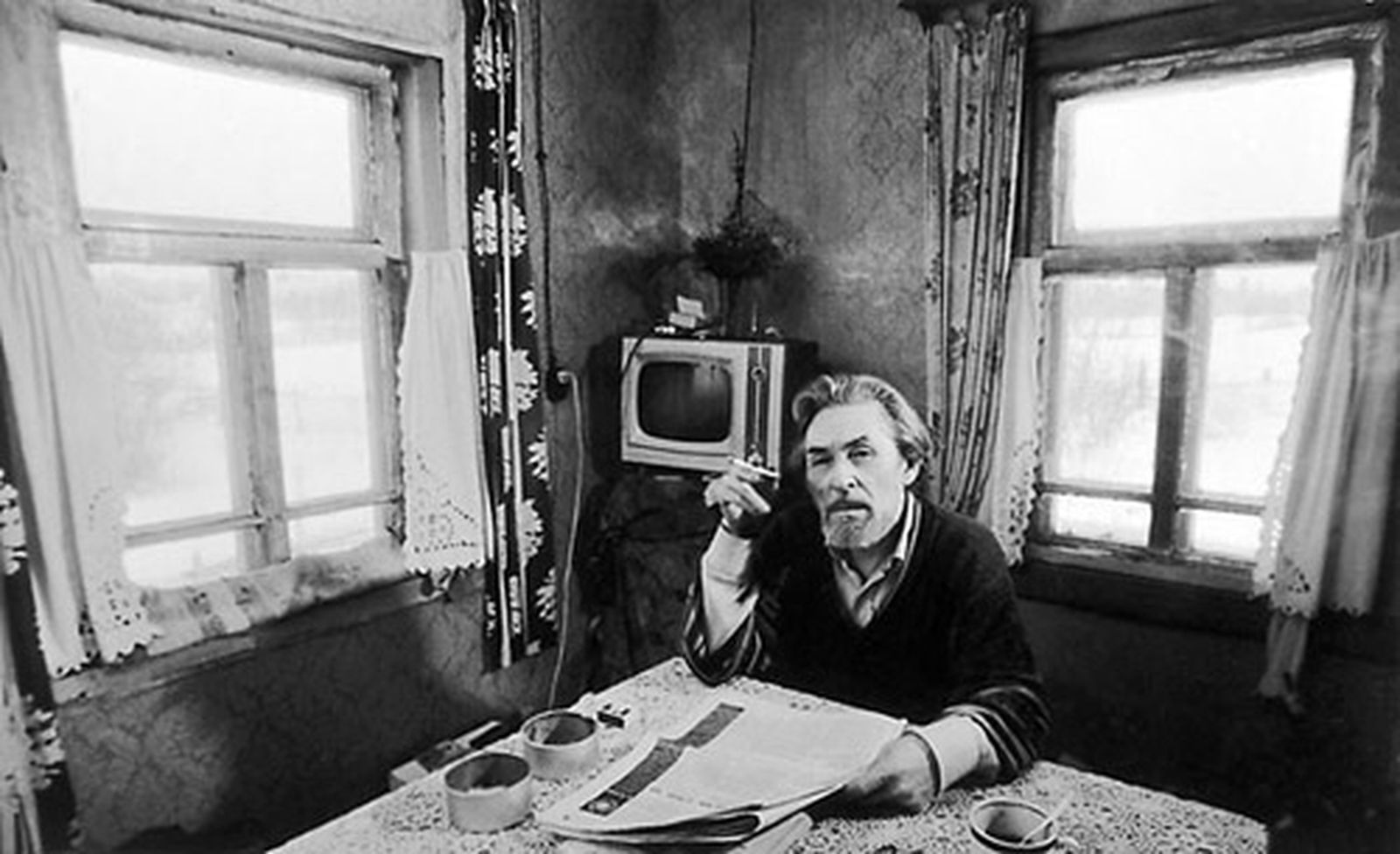

В 2001 году режиссёр Марина Разбежкина сняла замечательный документальный фильм «Геннадий Айги», пристально и предельно чутко показывающий мiръ Айги (как личную вселенную) и его мир (как сокровенную тишину), используя в фильме музыку трёх композиторов, которых Айги очень любил: музыку Алексея Айги, Софии Губайдулиной и Франца Шуберта.

Пение «без людей»

(Надпись на книге) В. Л.

будет лишь петься!

все пение будет — про Вас! —

и центром-основою пенья

пусть же пребудет — В а ш е "я - е с м ь" -

столь для меня драгоценное:

(и чистое столь — как умом это мыслимо раненым!..) —

словно есть где-то (укрытая таинством)

кровь где готовится Бог

1971

Пение как дружеский жест любви — как бездонный сосуд, состоящий из музыки, голоса и человека — как драгоценная память о Другом — о человеке и мире, просвечивающем, сияющем сквозь человека. Поэт входит в Слово как в Пение.

В «Тетради Вероники», написанной в 1983 году, слово музыка произносится Айги всего один раз. Но вся эта книга пронизана отголосками той перво-музыки, того перво-ритма, который Айги слышал и продлевал в текстах (стихах и записях), сделанных им в первые шесть месяцев после рождения дочери. «Ты выражаешься — лицом, улыбкой, лепетом, “новорождающимися” (ещё не заученными) движениями, — и это часто напоминает предрабочее состояние в занятиях поэзией (многим известна эта “содержащая нечто” тишина и некий “гул”, их неоформленность в интонации и собственная ищущая сила; пробелы в ритме и напряженность пауз, более содержательных, чем некоторый “смысл”), — словом, ты — творишь, не “договаривая”... — и я, по мере возможности, старался записать из этого “недоговоренного” кое-что, подсказанное, в сущности, тобой». В этой книге тема музыки возникает почти в каждом стихотворении либо через названия («Песенка времен твоих предков» (Вариация на тему чувашской народной песни)», «Маленькая татарская песня», «Песня звуков», «Чувашская песенка для твоей сверстницы», «Колыбельная? эта — твоя», «Песенка для тебя — об отце», «Пение и тишина», «Эпилог: колыбельная-Сувалкия»), либо в архитектонике текстов.

Музыка находит своё прибежище и в предельно минималистичном стихотворении, сведённом до заглавия и текста, состоящего только из одной буквы (звука) «а»:

Спокойствие глассного

а

21 февраля 1982

Здесь сконцентрирован не только пра-язык детства человечества, но и ясное и предельно открытое согласие жизни, которое возникает в спокойном дыхании и гармонии мира через звук «а», когда можно «...пить не из стакана, а из чистого источника».

Где «а» может воплощать, как писал А. Хузангай в своей работе «На пути к ангельскому слову», — сияющую световую точку. «В а присутствует полнота дыхания, открытость, ослепительность мира, как при «вздроге ребенка». <... > Согласно звуковым законам детского языка, соответствующим закономерностям общей фонологии, вокализм ребенка начинается с А. <...> При расстройствах речи (лингвистических афазиях) гласный А исчезает последним, последняя фонема, которая сопротивляется распаду. То есть, А это и первоэлемент в самом строгом (фонологическом) смысле слова и, одновременно, конечный элемент, или, если выражаться по-малевичиански, элемент, предшествующий концу белого мира. В поэзии Айги можно встретить оба типа употребления А».

«Тетрадь Вероники» существует в неком особом акустическом пространстве не только детства, но и культуры — народной (чувашские песенки, припевы из литовский дайн) и европейской: Ф. Шуберт («и шуберт-тебе Всегда-Unvollendete), И.-С. Бах в посвящении «Записи — после укачивания», Б. Барток, который упоминается в эпиграфе «Песенки времён твоих прадедов», или едва уловимые отсылки к «Колыбельной песне без слов» (опять отсылки к Шуберту).

Именно в этой книге для Айги становятся особенно значимы звуки (и фонемы), но для него это не интеллектуальная — или заумная — игра, которой занимаются футуристы (Божидар, И. Зданевич, А. Кручёных, И. Терентьев, А. Чичерин) и не поиски новой «нотации», новой пластики стиха, которую разрабатывали в своих сочинениях А. Квятковский и И. Сельвинский. (Вслед за композитором и музыковедом Л.Л. Сабанеевым они считали, что постепенно запись поэтических текстов будет похожа на своеобразные полиметрические композиции, на музыкальную партитуру, где можно будет указывать и учитывать силу и длительность произнесения слова, высоту и тембр звука, «дыхательную темперацию», выделение консонов и диссонов (благозвучий и неблагозвучий), звучание пауз). У Айги другая — можно сказать: божественная — игра, просвечивающая сквозь благоговейное прикосновение к миру детства. Нежное проникновение сквозь слабый, тихий зов в звучание «пред-слова». Детство — как сжатие бездонной музыки в крошечном существе — человеке, в его улыбке, ноготках, лепестках его таинственной — приоткрывающей вдруг внезапно — с мукой — приоткрывающей тайны жизни. Или возвращение букве её древнего «имени», как в стихотворении «Девочка в детстве» (1963), написанном за двадцать пять лет до «Тетради», где сквозь букву «ю» может звучать и уже развоплощённая, лишённая «здешней» плотности «она» (в церковно- и старославянском языке «ю» — это винительный падеж от краткой формы местоимения «она» /сов. рус. — «её»/).

<…>

и там на юру на ветру

за сердцем далеким дождя золотого

ель без ели играет

в ю без ю

1963

Постепенно Айги отказывается от того, что можно было бы назвать комментариями времени. Так, в интервью, опубликованном в югославской литературной газете в 1985 году, он говорит: «Лет двадцать назад я был занят синтаксисом, — я как бы приводил его в соответствие с изменениями, происшедшими в общении людей (обрывки фраз на ходу, недоговоренность, пропуски "объяснительных" слов, слова "пароли", паузы, выражающие то, что за "словесным рядом", нечто вроде грустных, да и безнадёжных комментариев, как бы со смыслом "да кто это услышит"). Теперь происходит нечто иное… — мне хотелось бы как можно меньше сказать что-нибудь, добиваясь при этом, чтобы нелюдская тишина и свет возрастали вокруг всё больше, "неотвратимее"». И этот едва уловимый свет (след) несказуемого может быть очень болезненным, может проявляться через боль, возникающую в неком «внешнем» шуме жизни, когда в человеке — поэте — остро (как иголки в сердце) живёт (проявляется) музыка.

Вторая весть с Юга

отмечу что лицом ко мне

похожим на порезы вдоль сирени

и тайным ворсом крови сильная —

там за ее воротником

а сердце будто бы при шуме спрятанном

иголки с выявленьем музыки!

и проверяя есть ли мы

учесть придется нас с начала крови <…>

То есть уже в 1963 году Айги выявляет напряжённую недосказанность, образность, граничащую с её отсутствием, предельную скудость и предельную сжатость высказывания.

*

Костёр как восклицание Хлебникова

Так, предельно сжатой, кристаллически-прекрасной словесной формулой Айги говорит о близком ему по духу и воздуху поэзии — о Будетлянине. Музыка здесь сияет как бы за переделами этой фразы, как бы «за скобками» чистого пространства листа. Она возникает в пространстве восприятия читателя, на которое воздействует этот предельно концентрированный сгусток словесной энергии, этот своеобразный «заговор-восклицание». Этот моностих создает вокруг себя особое смысловое поле, преображая профанные значения слов (костёр, восклицание) в сакральные. Возникает — как вспышка протуберанца — новое поэтическое видение. Это короткое стихотворение — особый внутренний жест, ведущий из мира-здесь в здесь-проявленную-тишину, в которой обычные слова расплавляются, смерть исчезает и остаётся только разреженное пространство — музыки — огня — поэзии.

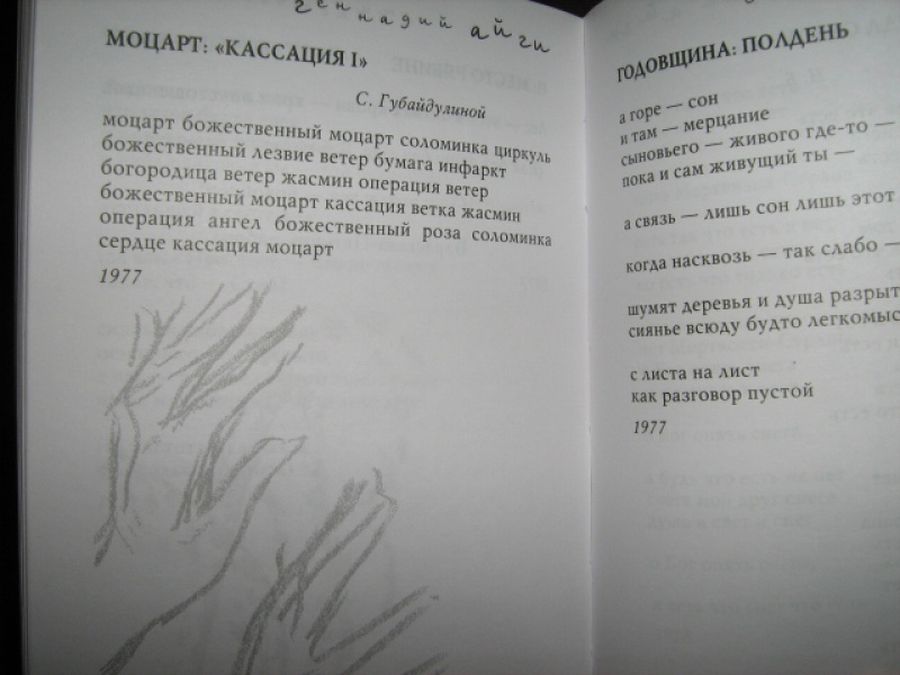

И: Шуберт

боль

о тебе

появлялась: местами просвета

в юной дубраве! как ясно душою твоею

та синева прозвучать бы могла!

“музыка” мне говорили

я слышал — когда не звучала:

моей тишиною была!

позже узнал я — за нею

светлеет тоскою такая:

словно — в ответ — проясняется

мукой: Господь наш! — и нами

в грусти просимый — для нас

в боли Своей затихает

1981

Неодолимые попытки сказать словами (через лирическое я-поэта) о музыке, в которой соединяется — неслиянно — природное (ивы), родовое и кровное (мама), народное (песенки) и культура — (Шуберт), а шире — музыка. Их неразрывность — в зыбком и тревожном, мучительном и светлеющем пении-рыдании-тоске по красоте (не-моей), по чистым стонам-вершинам, насыщенным гармонией, слышимой в этой просветлённой неслышимости мира.

Ивы (Памяти музыки)

В. С.

в долгом тумане-видении

светлой неслышимости

болью так ясен и так отдален

долг мой святый — драгоценность

памяти: петься — самой красотою:

“Шуберт” как “мама”!

(“Боже” не скажешь — о Боже с душою

что-то случилось: рыданья

ровного нет! и давно дремотою

в столь-не-моей-красоте

чистые стоны-вершины теряя

тускло туманюсь)

1981

Это же внутренне сокровенное движение повторяется (проявляется и вовне): «Как, иногда, хочется поэту не говорить неотменимым словом-логосом, а зазвучать! — зазвучать некоею “самою” красотою прекрасного! — как в музыке».

Но музыка может быть и страшной. Она может быть не благом, а музыкой «шевеленья», распадом на «числа мёртвых», мутным симулякром. Это то невыносимое и мучительное, состоящее из морока и дурмана «человеко-обломков», из некой гнетущей и угнетающей «самости», что подступает к человеку в тёмные часы жизни.

Сон-распад

а спящая она не просыпаясь

стреляет — головами и руками

своих обрывков — в виде сыновей:

о сон — распад — раскалыванье:

на числа мертвых... —

и ей — огромной — с лоном дремлющим

есть время долгое — не просыпаться:

— я в нем сотрусь — другой возникнет: длить! —

а шевеленья музыка огромна <…>

В книге «Расположении счастья», выпущенной уже после смерти поэта, слово музыка не появляется совсем, но несколько раз возникают слова: шум, (шумит), дыхание. Так, стихотворение «Наконец-то понятно, что это — дыхание» с какой-то особой широтой и в каком-то особом покое выдыхает непроизнесённое слово музыка, стоящее как будто за прозрачными тонкими стенками этого стихотворения. Через ритм, через постепенно раскрывающееся двойное «аа» предельно проявлены та чистота и ширь, тот естественный и глубинный ритм природы и жизни, который проходит сквозь поэта, проходит через его поэтическое сознание, сквозь которое ассонансами и диссонансами звучит независимая ни от чего и ни от кого жизнь.

Наконец-то понятно, что это — дыхание

Бог, в наших краях, –

все более звучанье аа : будто –

аа-поле, и снова продолженье : аа, –

о, стихотворение Бога.

август 2001

В книге «Расположении счастья» есть стихотворение «Без названия» (см. ниже), которое можно читать и как обычное стихотворение, и как многоголосную партитуру, так как текст состоит из двух столбцов, расположенных на одной странице в две колонки, — это как бы музыкальные Propositio и Confutatio (теза и антитеза). И если эти две колонки, два столбца, к примеру, произнести вслух одновременно (что, может быть, и предполагал автор), тогда возникнет трагичное напряжение единства, сквозь которое и сияет «сама жизнь».

Без названия

Быстро Апрельский дождь

оформить, в саду = город

быстро пока я... в саду...

сформулировать, сад... подготовили

быстро и вышивки... и бусы...

сказать, и птиц... и

ибо — тишину... нако-

так пили... подготовили...

“живем — это и была... сама жизнь —

бываем” — сущность...

— пребываем

3 апреля 2000

Музыка этого сияния жизни намного больше любого «социального» и «разрешённого» (или «неразрешённого»), случайного или неслучайного. Она много больше нас. Именно она будет мерить и создавать «пространство». Именно она — эта музыка — даётся нам как благодать в глубокие часы горя и утраты, когда человек остаётся один на один с самим собой и с той пустотой, что больше любого «пространства». Именно тогда музыка и делает нас человечными, делает нас хоть немного людьми: через бедную память нищего этого пространства, через его шум, когда «шумит — тут шумит — листва художников», когда слышен мучительный трагичный шум времени. Иной, чем у Мандельштама, шум этого (и не-этого) Времени, которое Айги часто пишет с большой (заглавной) буквы.

Татьяна Грауз, поэт, прозаик, эссеист

этот текст вошёл в её «Сборник эссе»

Доклад был впервые представлен на Сапгировской конференции «Неподцензурная поэтика. 1950-1980-е», проходившей 17-18 ноября 2017 года в РГГУ.

Используемая литература:

Айги Г. Собрание сочинений в семи томах / Составители Г. Айги, А. Макаров-Кротков. М.: Гилея, 2009.

Айги Г. Разговор на расстоянии. М.: Лимбус-Пресс. 2001.

Айги Г. Расположение счастья. М.: Арго-риск, 2014. (Реконструкция Н. Азаровой и Т. Грауз).

Бирюков С. Року укор. Поэтические начала. М.: РГГУ, 2003.

Бирюков С. Авангард: Модули и векторы. М.: Вест-Консалтинг. 2006

Берченко Р. В поисках утраченного смысла (Болеслав Яворский о «хорошо темперированном клавире»). М. 2005.

Соколова О. Авангардная партитура онтологического мифа: Геннадий и Алексей Айги.

Хузангай А. На пути к ангельскому слову. // Айги. Материалы. Исследования. Эссе. М., 2006. Т. 2.