Акционизм возник в начале 20 века у итальянских футуристов, яркий представитель которых — Филиппо Томмазо Маринетти, а наиболее радикальные формы акционизма появились у венских акционистов в 60-е годы. В СССР полноценно он появился лишь в 70-е.

В СССР в 70-е–80-е на этом поле (причем, в самом буквальном смысле тоже) работала группа «Коллективные действия», в которую входили Г. Кизельватер, А.Абрамов, И.Макаревич и другие, а также представитель московского романтического концептуализма Андрей Монастырский (концептуалист Илья Кабаков был зрителем акций, а иногда и зрителем-участником). Для них, как ранее для советских бардов, было важно пространство вне города — а значит, вне официальной риторики, вне зоны насилия со стороны власти. Так появились «Поездки за город» — эстетические практики в «пустотных» подмосковных пространствах, перформансы, связанные с метафизическими понятиями супрематизма, с малевическим «ничто». Деурбанизированный, природный контекст акции связывался с голым холстом, предназначенным для создания трансгрессий через определенные семантические границы; пустота заснеженного подмосковного поля открывала трансценденцию, абстракцию, пустоту, уход от «коммунального» мира в созерцание запредельного. Олицетворение такого желания уйти в неизмеримое появилось уже в 1926 году в рассказе Кржижановского «Квадратурин» и, по-видимому, отпечаталось на всей советской эпохе.

Работы других представителей московского концептуализма — Риммы и Валерия Герловиных — пожалуй, самые разнообразные по приемам и формам на момент 70-х. Это очень эстетская история, совмещающая в себе теоретически-философские изыскания, фантазийность и фотографичность образов.

Пример — перформанс «Зоо — Homo Sapiens», в котором Герловины обнаженными сидят в клетке, подобно зверям в зоопарке. Значение клетки (решетки) в современном искусстве сложно переоценить. Розалинда Краусс в своей книге «Подлинность авангарда и другие модернистские мифы» подробно исследовала феномен решетки, в том числе указав на ее мнимую материалистичность. Вот как объясняют перформанс Герловины: «Он наводит на размышление о первородном состоянии человеческой натуры, на то, что условно можно определить выражением "в чем мать родила". В данном контексте корреляция anima — animus (дословно "душа" в женском и мужском роде, лат.) касается сразу нескольких аспектов: социальной позиции человека в обществе в целом, дионисийского элемента, который пронизывает фривольный принцип богемной жизни и, главным образом, библейского мотива, который напоминает нам о судьбе Адама и Евы. Именно в их "шкуре" и живет человечество».

Основатели соц-арта (самостоятельного направления в неофициальной культуре, появившегося в 70-х) Виталий Комар и Александр Меламид тоже оказали влияние на развитие акционизма в СССР. Хотя для них, художников, работавших с картинами, деконструирущими язык затертого советского клише (подобно Эрику Булатову), это не было приоритетным направлением работы. Знаменитая акция этих соцартистов состоялась после эмиграции, в Нью-Йорке: они запустили «капиталистический проект» по продаже душ, осмысляя в капиталистическом ключе идеалистические искания мировой литературы.

У Комара и Меламида появились последователи — Геннадий Донской, Михаил Рошаль и Виктор Скерсис, которые создали группу «Гнездо», просуществовавшую с 1975-го по 1979-й. Акции «Высиживание», «Оплодотворение земли», «Гипнотизирование холста», как и некоторые другие, хотя и пролонгированы во времени, внешне же легковесны и скорее похожи на дурачества молодых людей, чем на искусство. Екатерина Деготь замечала: «"Гнездо" — уникальный, хрупкий исторический миг абсолютной свободы и незамутненности жеста». Но, несмотря на эту легковесность и остроумие, слишком себя обнаруживающее, жесты группы «Гнездо» оставляют впечатление чего-то близкого: все-таки здорово обернуться вокруг в прыжке и увидеть себя в прошлом («Попытка увидеть самого себя в прошлом и будущем»).

Группу «Мухоморы» (1978-1984) можно отнести к отечественному изводу нью-вейва с его инфантилизмом, дуракавалянием и специфическим юморком. Представители группы — Свен Гундлах, К. Звездочетов, С. и В. Мироненко, А. Каменский — отвергали концептуализм, но не могли избавиться от его влияния и все же пользовались его приемами. Так описывает группу Ю.С. Лебедева: «Кредо «Мухоморов» — придурковатая, детская эстетика, перманентный анекдот, стеб и импровизация, игра, карнавал, поведение нашкодивших и самозабвенно радующихся этому подростков. «Наше главное произведение — это наше существование, представьте себе, что нас нет и жизнь ваша будет лишена некоего изысканного ощущения, — говорили художники…»

Неудивительно, что «Мухоморы» в своих акциях часто пародировали группу «Коллективные действия» — по-видимому, их раздражала тщательная выверенность акций «КД», их продуманные способы коммуникации. Показательна история, приведенная Лебедевой в статье «Концептуализм и нью-вейв в творчестве группы «Мухоморы»: молодые художники хотели подбросить под дверь Монастырскому записку с указанием действия, после которой должно начаться его «путешествие» по городу в поисках новой записки. Но Монастырский увидел в глазок не успевшего скрыться Мироненко и не отреагировал на эту выходку, после чего был обвинен чуть ли не в консерватизме: «Оказалось, что сложившаяся традиция респектабельного заблаговременного извещения об акции с приятным предложением совершить медитативную поездку на лоно природы сделала недопустимой мысль о том, что акции бывают разные».

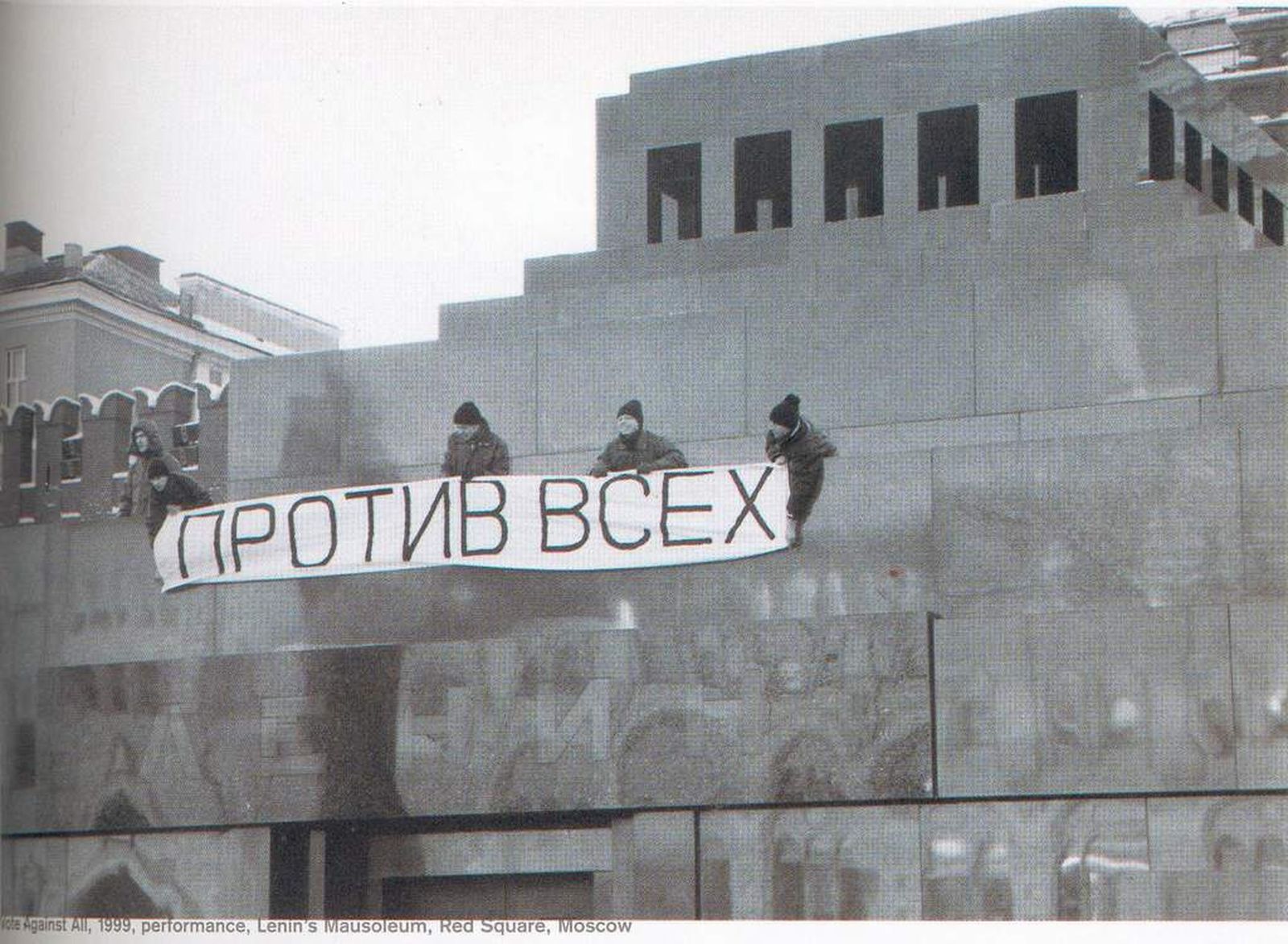

«Коллективные действия» не давали покоя и другому направлению совершенно иного толка и времени. В 90-х, как принято считать, в полемике с московским концептуализмом появился московский акционизм. Главные действующие лица — Олег Кулик, Авдей Тер-Оганьян, Анатолий Осмоловский, Александр Бренер, Олег Мавроматти. Это искусство сильно отличалось от того, что происходило в 70х и 80х годах у «КД» — во-первых, художники работали с городским пространством, во-вторых, отнюдь не считали нужным освобождаться от идеологических смыслов — это были наследники левого радикализма в искусстве, их перформансы несли «отчетливый левый политический месседж» (А. Осмоловский). Если венские акционисты были травмированы виной за Великую Отечественную войну, то московские акционисты страдали от травмы за «поражение левого дискурса». Московские акционисты были далеко не так скромны и уж тем более не собирались в уединении поэкспериментировать с философскими категориями Малевича, как представители «Коллективных действий»: им нужна была публика, скандал. Такова знаменитая акция Кулика и Бренера «Бешеный пес, или Последнее Табу, охраняемое Одиноким Цербером» 1994 года. Город давал возможность деконструировать сакральный советский миф, взаимодействовать с культурными кодами и актуализировать потайные смыслы. Здесь же появляется, наверное, главный прием «оскандаливания» своего высказывания — буквализация метафоры (перформанс «Лизание жопы нужным людям»).

В середине 2000-х возникает новая волна акционизма. Леворадикальная группа «Война» появляется в 2007 году: помимо Воротникова, Сокол, Николаева, Плуцер-Сарно, Толоконниковой, в акциях группы успело поучаствовать более двухсот человек. Многие критики отмечали отсутствие арта в акциях группы и подмену художественной стороны политической — отсюда неоднозначная оценка «Войны» и в кругах художников, и в обществе. Среди комплиментарных высказываний ценны слова А. Монастырского: «Война» занимается политическим искусством. Сегодня только на группе «Война» держится московская ситуация современного искусства. Если бы не группа «Война», всё современное российское искусство было бы ужасно провинциальной, жалкой, коммерческой ****нёй (занятием сексом). Раньше, в 1990-х годах такую функцию выполнял Саша Бренер. Сегодня же группа «Война» — это та основа, на которой всё держится. Иначе всё искусство стало бы страшным провинциальным захолустьем. Так что с этим могу вас только поздравить!»

Можно вспомнить основные акции группы: оргию в Биологическом музее в Москве на фоне лозунга «***ись (занимайся сексом) за наследника Медвежонка», «Дворцовый переворот», во время которого активисты перевернули несколько милицейских автомобилей и, конечно, огромный нарисованный фаллос на Литейном мосту, который после его разведения оказался перед окнами Управления Федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Война» своим творчеством продолжала традиции московского акционизма и соц-арта, шагнув при этом в области политпропаганды, медиаагитации и реального политического действия, за которым шли реальные преследования со стороны власти.

Феминистская панк-группа Pussy Riot, известная массам после дела о панк-молебне (акция в храме Христа Спасителя 2012 года), занимает виднейшее место в российском акционизме двухтысячных. Мария Алехина, Надежда Толоконникова, Екатерина Самуцевич и другие участницы выступают в балаклавах, исполняя свои панк-композиции в символически означенных местах, связанных в дискурсом власти и подавления. Одна из ключевых акций «Путин зассал» прошла на Лобном месте в 2012 году: песня призывала «показать свободу гражданской злости», а фразу из первой строки припева «харизма протеста» можно отнести к самой группе, бунтарской и бескомпромиссной. Важна связь этой акции с знаменитой акцией Александра Бренера «Первая перчатка»1995 года, проведенной тоже на Лобном месте. В боксерских трусах и перчатках политический активист кричал, вызывая президента на боксерский поединок: «Ельцин, выходи, подлый трус!». Обе акции — прямой вызов не просто режиму, а его персонифицированному и конкретному представителю, обе акции своей прямотой уничтожают понятие «политической игры» и требуют открытого боя.

На днях появилось новое высказывание Pussy Riot — клип «Чайка» (о Генпрокуроре России Юрии Чайке), в котором упоминается Алексей Навальный и Петр Павленский — второй важнейший политический акционист современной России.

О Павленском и художественности

Начиная от футуристов, все перформансы и акции художников вызывали резонанс в обществе: от неприятия и отторжения до восхищения. Последняя акция Петра Павленского — «Горящая дверь Лубянки» — как и следовало ожидать, породила гипертекст, а на Снобе появилась запись разговора следователя и Павленского, которая выглядит весьма архетипичным конфликтом «обывателя» и «творца».

Любая акция Павленского — семантически означенный жест, противостоящий властному дискурсу. Высказывания в духе того, что скоро он начнет обливать бензином людей, распространенные у части общества с мышлением «следователя», показывают нежелание понять, что если Павленский и работает с телом и семантикой насилия, то только со своим, выступающим как объект искусства, а не как плоть в физическом смысле. Никто не прибивает мошонку к брусчатке просто так, никто не отрезает мочку уха просто так — это первое, что нужно усвоить, если хочешь разобраться в современном искусстве.

Можно рассмотреть акцию с, условно говоря, филологической точки зрения, подразумевающей под собой универсальные способы интерпретации художественного произведения.

Любое произведение искусства пользуется вторичной знаковой системой, то есть состоит из знаков (подробно этим занимается наука семиотика).

Произведение искусства, в первую очередь, характеризуется целостностью и завершенностью — то есть всегда имеет маркеры начала и конца, обладает цельностью и завершенностью во времени и пространстве. Так, акции Павленского отвечают этой заданности, они грамотно и точно простроены во времени и пространстве. Более сложный вопрос — можно ли считать последнюю акцию Павленского законченной в момент фактического ее конца, то есть у дверей Лубянки? Скорее, нет: она пролонгирована во времени, и суд над художником — один из этапов акции, тоже продуманных акционистом заранее.

Нужно понимать еще такую составляющую художественного, как конвенциональность (условность), контекстуальность и концептуальность. Это — тоже о знаках. К примеру, красный мешочек в романе Толстого «Анна Каренина», принадлежащий главной героине романа, символизирует ее тайну и трагедию, смерть. При этом красный мешочек за пределами этого текста Толстого — просто красный мешочек, сам по себе. Это значит, что произведение обладает определенной долей условности — мы договорились (условились), что некий предмет обозначает какое-то понятие в этом тексте (картине, акции), но вне этого семиотического образования наша договоренность, естественно, не работает.

Прибитая к брусчатке мошонка в акции Павленского «Фиксация» — «метафора апатии, политической индифферентности и фатализма современного российского общества». Но метафора живет только в контексте этого высказывания, за его пределами — это действие, которое не имеет отношения к искусству.

Концептуальность же предполагает неотождествимость смысла акции другим возможным в данном контексте смыслам: так, в акции «Отделение» отрезание мочки уха обозначает факт отделения человека карательно-психиатрической медициной от социума, а не что-либо другое.

Можно вспомнить хрестоматийный пример: реди-мейд Дюшана «Fountain» (писсуар) стал произведением искусства, будучи помещенным в музейное пространство. Вне такого контекста писсуар — просто писсуар, точно так же, как вне контекста поджог дверей — просто поджог (хулиганство, сведение счетов), но не искусство. Это опять-таки благодаря трем вышеперечисленным опорным семиотическим моментам.

Искусство не является поставщиком морали. Многие считают, что оно должно прославлять нравственность, — но это черта классицизма, который закончился три столетия назад. Современное искусство не аморально — оно вне морали. Это площадка для экспериментов,

территория свободного поиска, в котором хороши любые новые формы.

Мнение Анатолия Осмоловского

1. Почувствовали ли вы наступление 2000-х как нового витка в акционизме?

— Нет. Почти все художественные вопросы по поводу публичного жеста в чуждой для искусства среде (московский акционизм) были решены. Я считал, что «вторая волна» — это невнятный повтор. После появления Pussy Riot я свое мнение изменил. Pussy Riot добавили нового смысла и героически кроме того себя проявили.

2. Можно ли сказать, что в сравнении с 90-ми художник переставал быть агрессором и становился жертвой?

— Нет. Агрессивность и непримиримость этой второй волны была еще больше. И здесь работает психологический механизм постоянного повышения градуса.

3. Чьей, по-вашему, традиции наследует Петр Павленский?

— Он следует «традиции», идущей от Бренера. Это серьезное отношение к собственному жесту и абсолютный фанатизм и непримиримость. Моя «традиция» более веселая.

4. Как относятся к Павленскому в кругах художников, в сообществе «собратьев по ремеслу»?

— Молодых художников Павленский раздражает по преимуществу. Вообще инъекция такого объема серьезности (желание за искусство сидеть в тюрьме), конечно, не может не раздражать. Не дает встроиться в эту линию. Для художников характерно некоторое соревнование друг с другом, когда соревнование невозможно — это становится скучным. Чрезмерной серьезности еще характерны напыщенность, поза, претенциозность и ложное глубокомыслие. В истории искусства, например, именно за все это критиковали американских абстрактных экспрессионистов.

5. Как вам кажется, возможно ли объяснить обществу смысл акции?

— Последняя акция Павленского мне не нравится именно из-за явного и вполне ангажированного смысла. Лучшая его акция — та, что была на Красной площади. Художники 90-х создавали резко отрицательный публичный образ, разрушая таким способом любые механизмы идентификаци. Зритель не должен был видеть себя на месте акциониста, должен быть свободным наблюдателем, способным высказывать свое мнение. Последняя акция Павленского порывает с этой методологией и, на мой взгляд, является реакционной (с художественной точки зрения). Скорее это политический жест, а не художественный. Он не ставит вопрос, он изначально на него отвечает. А все то, что утвердительно, имеет отношение не к искусству, а к пропаганде.