В двух предшествующих статьях доктор филологических наук Юрий Никишов разобрался, осуждает ли Пушкин героя своего великого романа в стихах, и стоит ли считать Онегина отрицательным героем. Остался последний вопрос, имеющий отношение к жизненной достоверности героя, – статичен ли или динамичен характер Евгения Онегина.

Встретятся оба ответа – первый, пожалуй, несколько чаще. Понять сторонников этой точки зрения можно, они опираются на факты. Светскую жизнь Онегин начал резво, только разочаровался в ней. Хандра привязалась к нему накрепко, даже, непрошенная, к почтовой карете прицепилась при отъезде Онегина в деревню, а там, позволив ему пару дней насладиться новыми впечатлениями, вновь завладела им, как «верная жена».

Странно, что этот вопрос до сих пор остается дискуссионным. Представление об Онегине как статичном герое опровергается простым соображением. Работа Пушкина (да в самом-то расцвете его творчества) – от первой записи в черновике до выхода в первом издании романа в полном виде – растянулась на десять лет! И все это время в центре внимания держать унылого, хандрящего героя? Это же была бы каторга, а не работа. На деле никакой усталости в конце, та же свежесть дыхания. Менялся не только сам герой, менялось осознание героя поэтом, вырастал его масштаб.

Так что наша проблема не голосование предполагает (каков герой – такой или эдакий); надобно разобраться, какие этапы проходит его эволюция.

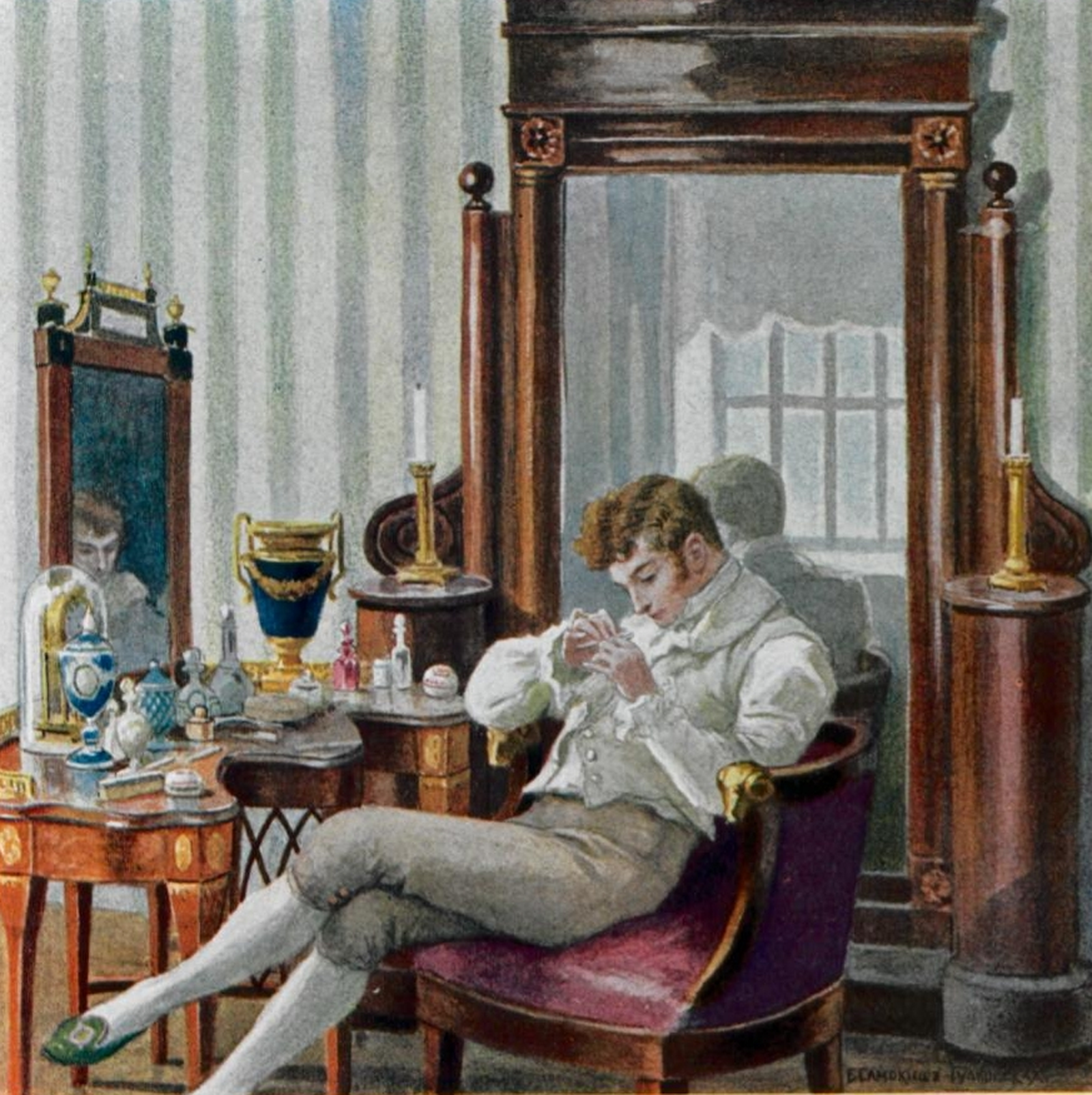

И эволюции долго ждать не приходится: уже в первой главе – два портрета героя!

Глава изобилует предметными, конкретными деталями, развертывается как биография героя, и тут все четко прописано. Зная среду, мы, похоже, очень хорошо должны узнать героя. Так обычно и судят об Онегине – и становятся жертвами парадокса: все, что сказано о светском образе жизни Онегина, – это вовсе и не об Онегине (т.е. и о нем, конечно, но не более чем о частном примере): образ Онегина в первой половине главы – это всего лишь способ индивидуализации обобщенного образа – среды, света.

В первой главе постоянно суммарное обозначение: «увидел свет», «свет решил», «сплетни света», «причудницы большого света», «условий света... бремя». При ближайшем рассмотрении – не без удивления – можно обнаружить, что в первой главе, хотя ее действие в основном развертывается на людях, преобладает перечислительное обозначение людей. Строго говоря, в первой главе только два индивидуальных художественных образа. Прежде всего, это сам автор, а вместе с ним – Онегин. Первая глава и развертывается как биография героя.

Многолюдье первой главы – суммарное, закрепленное в обобщенных формулах: «Онегин был, по мненью многих... Ученый малый...»; «каждый, вольностью дыша, / Готов охлопать entrechat»; «Всё хлопает»; «По цельным окнам тени ходят»; «Толпа мазуркой занята», «Заимодавцев жадный полк». Итак, с одной стороны – безликое множество, с другой – индивидуальность, личность.

Мы нашли ответ? Ничуть, мы лишь обнаружили проблему…

В начальных строфах Онегин интересен не сам по себе: с помощью героя мы видим общий быт. Установка на обобщенность в первой главе преобладает. Отец Онегина служил «отлично-благородно» (выражение казенных служебных аттестатов) – как «все» чиновники. И Онегин поначалу – как «все»: как все «ученые малые», как все ловеласы, как все гурманы, как все «почетные граждане кулис», как все франты, как все завсегдатаи балов. Индивидуальное отличие Онегина (его «счастливый талант») носит количественный, не качественный характер.

Пушкин представляет нам героя своим приятелем, но сближение их произошло не тогда, когда Онегин развлекался в свете, а когда «свергнул» его бремя: «С ним подружился я в то время».

Развернутый эталон светского поведения дан поздно, в восьмой главе, перед тем как поэт будет «дорисовывать» своего героя.

Блажен, кто смолоду был молод,

Блажен, кто вовремя созрел,

Кто постепенно жизни холод

С летами вытерпеть умел;

Кто странным снам не предавался,

Кто черни светской не чуждался,

Кто в двадцать лет был франт иль хват,

А в тридцать выгодно женат;

Кто в пятьдесят освободился

От частных и других долгов,

Кто славы, денег и чинов

Спокойно в очередь добился,

О ком твердили целый век:

N.N. прекрасный человек.

Но если эту схему примерить на Онегина, выяснится, что стереотипу вполне соответствует начало онегинской жизни: в свои восемнадцать (даже не в двадцать) он был (опять же не на выбор «иль», а вместе) и франт, и хват (тут именно количественное отличие, «счастливый талант» Онегина). Не было никаких препятствий к тому, чтобы и далее совершить предначертанное и в итоге оказаться «прекрасным», а не «лишним» человеком. Но формальная логика не срабатывает. Герой (как позже героиня) «удирает штуку».

Уже на первом этапе судьба Онегина совершает резкий, не запрограммированный поворот в сторону:

Но был ли счастлив мой Евгений,

Свободный, в цвете лучших лет,

Среди блистательных побед,

Среди вседневных наслаждений?

Ответ на заданный вопрос дается отрицательный...

Адекватно прорисовывается отношение к герою людей его окружения. Когда Онегин «как все», он принят благосклонно: «Свет решил, / Что он умен и очень мил». В деревне он не как все, соответственно получает прозвание «фармазон». При возвращении в свет Онегин «безмолвный и туманный», «для всех он кажется чужим». Онегин мог быть в глазах света «прекрасным человеком», но реально был им только в начальном звене самостоятельной жизни.

Вот теперь попробуем окинуть взглядом начальный этап духовных поисков Онегина. Его жизненный путь – в ходе первой главы – уместно определить всего лишь как предысторию героя. Мало того, даже в предыстории надобно видеть два этапа. Онегин в детстве, лишенный родительского внимания, был доверен «убогим» воспитателям и учителям, не привившим ему серьезных интересов и нравственных убеждений. Пример отца служить «отлично-благородно» не оказал на сына решительно никакого влияния. Но, надо полагать, Онегин рано понял привилегии, которые были даны сословию, к которому он принадлежал. Онегин – человек позднего духовного развития. Он легко усваивает «уроки» общества потому, что он – способный ученик, и потому, что эти «уроки» ему нравятся. Обезличенность начального портрета Онегина отнесем к материалу, которым оперирует поэт: обезличенность – норма жизни, утверждаемая светом; ее представляет «прекрасный человек» N.N. Но для Онегина наступает отрезвление. Только в этот момент он рождается как герой пушкинского романа.

В чем смысл жизни Онегина в начале его самоопределения? Ответ может быть кратким: в той самой жизни, которую ведет герой. Здесь между целью и ее достижением – самая малая дистанция. Вероятно, Онегин был счастлив, «сколько мог».

Нет ничего удивительного в начальном образе жизни Онегина, удивительнее его разочарование. Онегин, конечно, не борец против «света». Но он уже в первой главе «отступник бурных наслаждений». Это – разрыв героя со своей средой, разрыв устойчивый и основательный. Подобно именно романтическому герою Онегин бунтует. Протест скрыт, поскольку, бунтуя, затворник своей столичной модной кельи, пока не позвали обстоятельства, никуда не бежит. В деревне Онегин остается чуждым "мирной семье" соседства. В столицу он возвращается «безмолвным и туманным».

Как долго продолжалась светская жизнь Онегина от ее начала до момента, когда героем овладела хандра? Первая глава дает неожиданный ответ; разочарование настигает Онегина очень быстро: «рано чувства в нем остыли», «Красавицы не долго были / Предмет его привычных дум…»; поэта и его приятеля-героя «ожидала злоба / Слепой Фортуны и людей / На самом утре наших дней». Последняя метафора особенно красноречива. Уподобление человеческой жизни дневному циклу – поэтическая традиция; «утро» человека – возраст совершеннолетия, начало его самостоятельной жизни. Вот и оценим экспрессию онегинской метафоры: тут не просто «на утре», а с усилением – «на самом утре». Получается, что хандра привязалась к герою в те же восемнадцать, когда он оказался «на свободе». В первой главе поэт настойчиво подчеркнул молодость Онегина. Случись хандра в зрелом возрасте, ее объяснение было бы иным. Кризис, переживаемый героем, не слишком и объяснен, поскольку противоестествен и потому загадочен. Очень важно, что ранняя хандра – это не индивидуальная причуда: Пушкин видит здесь явление, характерное «для молодежи 19-го века». Вот истинное истолкование причины хандры Онегина. Ответ неполон, поскольку возбудитель болезни и здесь не указан; зато диагноз поставлен предельно четко. Яснее о причинах сказать и затруднительно, поскольку речь идет о явлении как будто самозарождающемся и в силу этого беспричинном, внезапном. Ранняя разочарованность в жизни – черта, сближающая Онегина с героем романтической поэмы Пушкина «Кавказский пленник».

После XXXVI строфы, после авторского вопроса: «Но был ли счастлив мой Евгений..?» – перед нами «новый» Онегин, точнее сказать – собственно Онегин. Опять возникает вопрос: в чем теперь смысл его жизни? Ответ может быть кратким, по контрасту: если раньше смысл жизни составляла сама эта жизнь, в полном ее объеме, то теперь все прежнее отвергнуто, а нового ничего не обретено. Наступил период разочарования, горький и мучительный.

Такова первая глава («быстрое введение»), довольно странная в том смысле, что действие ее замыкается на круг, не тая почти никаких завязей на будущее. Онегин вырастает, выходит «на свободу», обретает смысл и цель жизни – и терпит полный крах. Вялые попытки нового самоопределения («хотел писать», «читал, читал») ни к чему не приводят. Даже непреходящие ценности – ум, образованность, превосходное знание людей – парализуются, нейтрализуются непреходящими утратами: бесперспективностью, «душевной пустотой». Незаурядный светский юноша, Онегин прошел путь «бурных заблуждений»; острый ум открыл ему призрачность счастья бездуховных наслаждений; его жизненные позиции начисто разрушены.

Первая глава дает лишь чисто сюжетную завязку: по стечению обстоятельств Онегин получает богатое наследство и поселяется в деревне. Не Онегин выбрал деревню, она его выбрала. Сам по себе такой сюжетный ход ровным счетом ничего не обещает, он может лишь дразнить воображение неопределенностью и загадочностью, тем более что никакого духовного обновления, по первым деревенским впечатлениям Онегина, деревня не обещает.

Важный рубеж творческой истории «Евгения Онегина» приходится на михайловскую осень 1824 года, когда поэт приступает к работе над четвертой главой романа. 2 октября 1824 года Пушкин окончил в черновике третью главу «Евгения Онегина», а 10 октября – «Цыганы». Без промедления он начинает работу над четвертой главой. В конце октября принимается ответственное решение: Пушкин посылает Плетневу первую главу романа для напечатания. В психологическом отношении октябрь 1824 года предельно напряжен, вызрела ссора с отцом. Но поэт несгибаем. Он активно работает, и работа греет душу.

Мы привыкли воспринимать четвертую главу романа в стихах в том виде, в каком она напечатана. Здесь она начинается солидным рядом цифр, означающих пропущенные строфы. Строфы эти известны, а четыре из них были даже поэтом напечатаны в журнале именно как отрывок из «Евгения Онегина». Это – авторский монолог, обличающий легковесные нравы светского общества; VII строфа, текстуально начинающая главу, – его завершение. Удостоверив солидарность героя с этими размышлениями, поэт вторично (в сжатой форме) излагает предысторию Онегина, отмечает волнение, охватившее героя при получении письма Татьяны, и приглашает читателя в сад, где произошла встреча героев.

На такое восприятие главы работает и VI том Большого академического издания, где собраны все сохранившиеся варианты и где есть раздел «Варианты черновых рукописей». Но в томе напечатан «вариант», которого не было в тетрадях Пушкина: это сконструированная на основе черновика первичная беловая рукопись, композиционно ориентированная на окончательный текст. Этот произвол редакторов особенно чувствителен именно в подаче главы четвертой.

Знание творческой истории четвертой главы очень многое добавит к пониманию ее, да и романа в целом.

Закончив черновик третьей главы, поэт на том же листе (ПД 835, л. 20 об.) набрасывает полторы строки для главы четвертой:

[Я знаю:] {вы ко мне} писали

[Не отпирайтесь –]

Без какой-либо паузы приступив непосредственно к четвертой главе, Пушкин начинает работу, как задумал, с сюжетного эпизода, со сцены свидания. Монолог Онегина в печатном тексте открывается только в XII строфе. Именно эта строфа начинает черновик главы.

Но излагается эпизод не повествовательный, он содержит исповедь героя. Эпизод оказался очень трудным для исполнения. В окончательном тексте монолог Онегина состоит из пяти строф. В черновике таких (необработанных) строф много больше, текстуальные различия весьма велики. Далее идет сюжетное повествование.

Дописав главу фактически до середины (включив сюда большой фрагмент одесских строф, которым найдется место в составе «Отрывков из путешествия Онегина»), Пушкин заново прорабатывает композицию начала главы (это единственная переработка текста такого масштаба). Монолог Онегина, начинавший главу, отодвинут в строфу XII. Глава теперь начинается авторским монологом. Он переходит во вторичное изложение предыстории Онегина. Повтор понадобился для того, чтобы в концовке его сделать важное уточнение: «Вот как убил он восемь лет, / Утратя жизни лучший цвет». А только что была отправлена в печать первая глава, где говорилось совсем иное: «рано чувства в нем остыли».

Многие утверждали, что Онегин статичен, а у Пушкина роман начинает осьмнадцатилетний герой, подцепивший «преждевременную старость души», а продолжает герой, вкусивший светских развлечений вдоволь. А мы этого не замечаем! Срабатывает особенность пушкинского повествования, которую можно назвать альтернативным мышлением. Поступку, поведению героя поэт зачастую дает не одну мотивировку, а несколько, хотя истинной будет одна, а остальные проходят как возможность. Так и в первой главе! Там тоже была «запасная» мотивировка хандры: «Измены утомить успели, / Друзья и дружба надоели…» Простая пресыщенность! Для нее в первой главе не было никакого времени. Но вот сместился сюда акцент – и внесена временная поправка, а на заложенном с запасом фундаменте начало воздвигаться здание с новым архитектурным решением.

Когда повествование четвертой главы, наконец, вновь добирается до Онегина, мы видим совершенно нового героя. Вот один из ярчайших парадоксов романа: в деревне Онегин перестал хандрить, как только… перестал хандрить Пушкин! Онегин в конце будет назван «мой спутник странный»: он и несет печать авторского мировосприятия. «Воскрес душой» поэт, преодолев затяжной духовный кризис (это отдельная тема), – следом испаряется хандра героя.

Прогулки, чтенье, сон глубокий,

Лесная тень, журчанье струй,

Порой белянки черноокой

Младой и свежий поцелуй,

Узде послушный конь ретивый,

Обед довольно прихотливый,

Бутылка светлого вина,

Уединенье, тишина:

Вот жизнь Онегина святая;

И нечувствительно он ей

Предался, красных летних дней

В беспечной неге не считая,

Забыв и город, и друзей,

И скуку праздничных затей.

Не удивительно ли: эмоциональный знак картины кардинально изменен! Само слово-спутник «скука» демонстративно изгоняется. Активность внутренней жизни – вот средство преодоления кризиса в душе героя.

Изображение умиротворенного состояния Онегина в четвертой главе предваряется важной декларацией: поэт намерен описать «его вседневные занятья». Стало быть, представлено не счастливое исключение, а норма; в новом свете надо видеть основу деревенской жизни героя.

А как же быть с целым потоком сообщений? Пометы о скуке героя щедро рассыпаны на пространстве первой, второй и третьей глав романа, которые энергично писались в 1823–1824 годах, в зените духовного кризиса поэта. Уже в конце первой главы сказано, что новизны деревенских впечатлений Онегину хватило только на два дня, «Потом увидел ясно он, / Что и в деревне скука та же…» И вторая глава подхватывает заявленный мотив: «Деревня, где скучал Евгений…» Героя не смущает убогость наследуемой усадьбы, «Затем что он равно зевал / Средь модных и старинных зал». Сакраментальное слово произносит сам герой, удивляясь, что находит Ленский у Лариных: «Да скука, вот беда, мой друг». Не скучает ли Онегин больше обычного, осведомляется у него Ленский при возвращении от Лариных («Нет, равно», – следует равнодушный ответ). Слухи о скуке Онегина доходят до Татьяны: «Но говорят, вы нелюдим; / В глуши, в деревне всё вам скучно…» Картина получается однозначная и более чем определенная. Назойливые упоминания о скуке отшельника отменить нельзя, но их, в свете обновления души героя в четвертой главе, достаточно плотнее сдвинуть туда, где им и место, – в самое начало поселения Онегина в наследуемой усадьбе.

Деревня становится новым этапом в жизни Онегина не с первых дней, а чуть позже, после появления нового соседа, Ленского. Беседы с новым приятелем и дают мощный толчок внутренней жизни Онегина. Вновь плодотворно срабатывает привычный перу поэта принцип альтернативного мышления. Вдруг засияла путеводными лучами вначале просто информативная строфа XVI второй главы. «Меж ими всё рождало споры / И к размышлению влекло...» – отмечает поэт. Далее темы бесед перечисляются. «Племен минувших договоры...»: всеобщий интерес к истории в те годы активно стимулировался выходом в свет томов «Истории государства Российского» Карамзина. «Плоды наук...» – безгранично широкое понятие; но частные вопросы легко переходят и в проблему возможностей просвещения вообще, острую в эти годы для самого поэта. «Добро и зло...» – основные понятия этики; они важны сами по себе, но не менее важны на стыке с другими сферами – науки, политики, хозяйственной деятельности; обрести критерии для разграничения добра и зла – решить важнейшую мировоззренческую проблему. «И предрассудки вековые...»: романтическое искусство (Ленский – поэт-романтик) установило эстетическую ценность народного творчества, проявило интерес к преданиям, легендам, обрядам, суевериям старины. «И гроба тайны роковые...»: вопросы смертности человека или бессмертия его души связаны с широким кругом вопросов религии и атеизма. «Судьба и жизнь...»: кто хозяин человеческой жизни – сам человек или некая вне его находящаяся сила? Это те же вопросы, что и в размышлениях о роковых тайнах гроба, только не по «ту», а по «эту» сторону. Наконец, Пушкин заканчивает универсальным обозначением: «Всё подвергалось их суду». Исчислен круг так называемых «вечных» вопросов, на которые просто обязан искать ответы каждый думающий человек. И дело не в содержании ответов: таковые будут индивидуально варьироваться. Само размышление на подобные темы – нескучное дело.

Деревенский этап мировоззренческих поисков Онегина – высший этап его духовного развития. (Одновременно это основа гармонического построения не того, что задумывалось, а того, что получилось: соотношение глав 1 – 6 – 1, где основной корпус «деревенских» глав обрамляется главами «столичными»). Нет оснований говорить о том, что герой обретает счастье, но он находит ему замену («Я думал: вольность и покой / Замена счастью»). Именно обретенные ценности (от добра добра не ищут) понуждают Онегина не давать ходу «привычке милой» в ответ на признание Татьяны.

Умиротворенное состояние Онегина разрушила дуэль с Ленским. «Окровавленная тень» друга преследует невольного убийцу. Обретенная формула (а она активно использовалась русскими поэтами) хороша в полном виде. У Онегина разрушен покой – и вольность превращается в свою эмоциональную противоположность, «постылую свободу».

Углубление психологизма: таково достижение поэта в средних главах его романа в стихах.

На этом художественный поиск Пушкина не закончился. В заключительных главах «Евгений Онегин» из романа о современности преобразуется в исторический роман о современности.

Д.С. Лихачев видел в литературных произведениях два типа художественного времени – «открытое» и «закрытое»; разница между ними в том, ощущается или не ощущается наличие реальной исторической действительности, существующей за рамками произведения.

«Евгений Онегин» с самого начала, с сообщения, что Онегин родился «на брегах Невы», – произведение с открытым художественным временем. И параллельно с сюжетным временем, и с пересечением с ним включаются исторические детали – «гулял» на берегах Невы автор, развертывал свою пеструю панораму волшебный край театра и т.д. Одно впечатление, если бы изображению героя сопутствовало суммарно-обобщенное (пусть даже и с отдельными индивидуальными штрихами) воспроизведение фона: кокетки записные, блаженные мужья (супруг лукавый, недоверчивый старик, рогоносец величавый), модные жены и модные чудаки, причудницы большого света и т.п. Другое впечатление, когда этот фон конкретизируется: брега Невы, Летний сад, Невский проспект (бульвар), Охта, Мильонная; Чаадаев и Каверин; Фонвизин, Княжнин и Шаховской; Озеров и Семенова; Истомина и Дидло; Дельвиг и Вяземский. Многочисленные имена собственные задают определенный тон повествованию, благодаря которому становится конкретным, «историчным» и бытовой фон: белые ночи Петербурга, белокаменная Москва со стаями галок на крестах, пыльная Одесса, пейзажи всех времен года северных районов среднерусской полосы, Волга, Кавказ и Крым – все это изображено с полной определенностью и является компонентом реалистической природы пушкинского романа.

Добавляет интриги ответственное заявление в 17-м примечании: «Смеем уверить, что в нашем романе время расчислено по календарю». А поскольку в предисловии к отдельному изданию первой главы было помечено, что ее действие происходит в конце 1819 года, исследователи (Р.В. Иванов-Разумник, Н.Л. Бродский и др.) легко рассчитали, что сюжетное время укладывается в исторический промежуток с конца 1819 по раннюю весну 1825 года. Но обнаружилась цепь анахронизмов, самый колоритный из которых – отнесение отпразднованных именин Татьяны к субботе (А.Е. Тархов, В.А Кожевников и др.). Поскольку твердые даты «кочуют» по дням недели, определили, что в обозримый период Татьянин день приходился на субботу в 1824 году: эту дату и сделали опорной, поломав весь онегинский календарь.

Делать этого не следовало. Во-первых, в романе не один (сюжетный) поток времени, а еще и авторский (время, когда создавался роман). Авторское время, естественно, опережает сюжетное, но автору не было нужды вспоминать, какие переживания томили его три года (и более, до шести лет) тому назад; он смело опускал в сюжетное время свои нынешние переживания. Во-вторых, произведение с открытым временем ничуть не игнорирует более присущую виртуальному творчеству структуру произведения с временем закрытым, когда время ведет счет, отталкиваясь от соседних событий.

Какими измерениями времени пользуется Пушкин? «Тому назад одно мгновенье», «минуты две они молчали», «три часа по крайней мере», «день протек», «и дни и ночи», «утро в полночь обратя», «проснется за полдень, и снова / До утра жизнь его готова», «я каждым утром пробужден», «в час полуденный», «пора меж волка и собаки», «проводишь вечера», «и днем и вечером одна», «вечер длинный / Кой-как пройдет, и завтра тож, / И славно зиму проведешь», «два дня ему казались новы», «дней несколько», «хоть редко, хоть в неделю раз», «недели две ходила сваха», «им сулили каждый год», «как наши годы-то летят», «простим горячке юных лет», «два века ссорить не хочу». Те же обозначения обретают метафорический смысл: «его минутному блаженству», «чувствий пыл старинный / Им на минуту овладел», «на миг умолкли разговоры», «час от часу плененный боле», «он вечно с ней», «в минувши дни», «и, может быть, на много дней», «промчалось много, много дней».

Наряду с конкретными мерами времени у Пушкина мы встречаем весьма многочисленные расплывчатые, неопределенные обозначения, поскольку они не имеют привязки к объективной, общезначимой шкале. Счет идет от соседних событий, относительный характер времени заостряется: «давно» (добавляется вопросительная частица – и проступает относительность индивидуальной оценки пласта прожитого – «давно ль»), «недавно»; прошедшим вечером – «вечор»; «сначала», «нынче» («ныне»), «теперь», «мне пора», «тотчас», «вскоре», «рано»; отмечаются события однократные: «однажды», «впервые»; редкие: «иногда», «порой»; устойчивые: «всегда» («завсегда»); повторяющиеся: «чаще», «столь же часто»; неизменные: «вседневно»; протяженные: «до сих пор»; в связке и порознь «бывало» – «после» – «теперь»; нечто неизбежное или ожидаемое: «наконец»; параллельное другому событию: «меж тем как»; бессрочное: «навсегда»; не измеряемое: «чтоб только время проводить»; не уточненное: «некогда», «в это время», «в ту же пору», «в те дни», «когда-нибудь», «проходит время» (реально – часы). На таком размытом фоне отчетливее становятся внятные (расчисленные!) отсылки: «на самом утре наших дней», «вот как убил он восемь лет», «Ужель мне скоро тридцать лет», «дожив… до двадцати шести годов», «спустя три года, вслед за мною».

Начальная датировка «дня Онегина» концом 1819 года особенного значения не имела. Поэт подчеркивал свою «разность» с героем. Сам он вышел «на свободу» в 1817 году – и отодвинул на два года светский дебют героя. Исследователи находят особенно много анахронизмов именно в первой главе: просто поэт поделился с героем накрепко засевшими в нем своими первыми впечатлениями.

Поэт дописывал четвертую главу, когда пришла весть о трагедии 14 декабря. Обнаружение заговора укрупнило значение предшествующих восстанию лет.

– Что? Опять про декабристов? Надоело! – слышу я голоса недовольных.

Прошу успокоиться: категорически заявляю, что 14 декабря Онегина на Сенатской площади точно не будет. Просто потому, что по сюжетному времени романа это событие не произошло: действие остановлено весной знаменательного года.

Нет события – нет проблемы? А вот это – не по-пушкински.

Во-первых, поэт сам создал прецедент как образец. Ленский погиб на дуэли, вот уж с ним ровно ничего не будет, а поэт, прощаясь с героем, набрасывает два гипотетических варианта, далеко друг от друга отстоящих, резко контрастных. Во-вторых, в «Путешествии в Арзрум» Пушкин посетовал на неумение видеть потенциальные возможности человека: «Люди верят только славе и не понимают, что между ими может находиться какой-нибудь Наполеон, не предводительствовавший ни одною егерскою ротою, или другой Декарт, не напечатавший ни одной строчки в “Московском телеграфе”». (Заметим: Онегин не напечатал ни строчки, но писать попробовал; оценим это как знак признания своих мыслей достойными внимания других.)

Не будем отвлекаться на оценку потенциальных возможностей Онегина (они немалые): авторское решение судьбы героя проглядывается довольно четко. Любопытно: непосредственное общение поэта и героя весьма непродолжительно. Только они успели подружиться – «скоро были мы судьбою / На долгий срок разведены». Мотивировка разлуки двойная: Онегина позвала деревня за наследством, поэту выпала на долю ссылка. Будет и еще встреча: в своем путешествии Онегин вспомнит о друге-поэте и навестит его в Одессе. В сохранившихся строфах главы «Странствие» описание встречи имеется. И опять «судьбы нас снова разлучили»: поэту указан «далекий северный уезд»…

Вторая разлука не только бытовая, но и смысловая: поэт разводит свой путь и путь героя. Декабристская тема включена в печатный текст «Евгения Онегина». Восьмая глава начинается развернутым автопортретом Пушкина: представлена его творческая биография посредством меняющей свой лик музы поэта. Пушкин не был в числе декабристов, но он был их единомышленником; его стихи фигурировали на следствии по их делу. Отношение к вольнолюбивой музе выражено прямым текстом:

И молодежь минувших дней

За нею буйно волочилась,

А я гордился меж друзей

Подругой ветреной моей.

Ясно, о ком идет речь в серии последних прощаний: «Иных уж нет, а те далече…»

В той же связи отчетливо сказано и об Онегине: «Без них Онегин дорисован». Так – в буквальном смысле: без включения события в сюжет романа. Но так и по существу. Ради этого к завершенному роману, даже после примечаний, были прибавлены «Отрывки из путешествия Онегина». Именно здесь обозначена возможность видеть в Онегине образ (если угодно – прообраз) типа «лишнего человека».

Эта формула экспрессивностью эпитета принижает героя – и напрасно. Тип «лишнего человека» активен в русской литературе и являет людей значительных, ставших жертвами реакции. Разве это про Онегина? Если захотелось что-то делать, время нуждается в деятелях! (Правда, эти не афишируют свою деятельность.) Но Пушкин дает очень важный мировоззренческий урок: любую эпоху опрометчиво красить одним цветом. Николаевской реакции предшествовала реакция Аракчеевская…

Онегин тяжко переживает смерть друга. Все-таки одну попытку как-то встрепенуться он предпринимает. Он отправляется путешествовать. Но глава «Странствие» по совокупности причин оказалась выпущенной. При включении Онегина в повествование восьмой главы поэт кратко резюмирует суть деяния друга, но явно упрощает его: «начал странствия без цели». Публикация «Отрывков путешествия» показывает, что это не так. В сохранившихся строфах главы констатируется иное: «Проснулся раз он патриотом», стал только Русью бредить, захотел увидеть «святую Русь».

И насмотрелся! В исторически знаменитых местах пышным цветом завелась плесень. Особенно это заметно в начале путешествия. Современные картины былого величия подаются с контрастным эмоциональным знаком. Великий Новгород, символ вольнолюбия: мятежный колокол давно утих. Москва, развенчавшая Наполеона: прения о каше и сплетни. Нижний Новгород, вотчина Минина: меркантильный дух. Волга: в песнях бурлаков жив Разин, да про удалого атамана поют «унывным голосом» рабы, запряженные в бечеву. В разинской Астрахани Онегин пытается углубиться «в воспоминанья прошлых дней», но… атакован совсем иной ватагой – тучей нахальных комаров и спасается бегством. Все картины эмоционально однозначны.

В том-то и дело, что патриотические чувства отнюдь не укрепляются в Онегине во время путешествия, как раз наоборот! Порыв героя не только не подкрепляется, но буквально парализуется общественной пассивностью. Онегин надломлен изнутри, психологически, но обстоятельства, в которые он попадает, не исцеляют, но усугубляют его душевный дискомфорт. Внутреннее состояние героя передается назойливо повторяющимся словом «Тоска!» Это и пророчит судьбу «лишнего человека».

Онегину в его общении с другом-поэтом «не повезло» вот в каком отношении. Поэты-романтики смотрели на своих героев снизу вверх. Какой-то оттенок возвышения героя промелькнул вначале и у Пушкина, но оказался преходящим: «Сперва Онегина язык / Меня смущал; но я привык / К его язвительному спору, / И к шутке с желчью пополам, / И злости мрачных эпиграмм». В основе же это отношения равных.

В конце автор прощается с героем «надолго... навсегда...» Но перед этим пути автора и героя расходятся и содержательно: для поэта – к восстановлению идеалов молодости, к духовному обновлению, для героя – к крушению всех надежд, к безвременному угасанию. «Преждевременная старость души» оказывается пророческой и возвещает преждевременную физическую смерть.

И все-таки остается фактом, что перед тем, как вместе с поэтом расстаться с героем, мы видим не предполагаемое, а реальное возрождение Онегина. Казалось бы, откуда и взяться силам души? Силы молодости потрачены впустую, пущены на ветер. «В любви считаясь инвалидом», Онегин недоверчиво, имея на то основания, воспринимает восторженность Ленского. «Нашед свой прежний идеал» в Татьяне, он не спешит вернуться к нему, предпочитая держаться иных ценностей, вне мира чувств. И вдруг – любовь, которая становится единственным содержанием онегинской жизни.

В этом состоит одно из чудес искусства: сбывается то, чего не должно было быть, сверх ожидаемого и прогнозируемого. Художник показывает безграничные возможности, скрытые, таинственные резервы человеческой души.