Новый автофикшен-роман писательницы и фемактивистки Дарьи Серенко «Я желаю пепла своему дому» об опыте сопротивления путинскому режиму, который вышел в издательстве «Бабель» и вошел в лонг-лист премии «Просветитель», в конце прошлого года стал доступен для бесплатного чтения в приложении «Медузы». В разборе особенностей феминистской антивоенной прозы литературный критик Дина Тороева рассказывает о сильных и слабых сторонах книги и объясняет, почему хаотично смонтированное повествование может вызывать затруднения у читателя спустя годы после описываемых событий, из-за чего намеренно гротескные образы жен военных задают тексту избыточно пафосный тон и какие стилистические неряшливости влияют на впечатление от прочитанного.

Что представляет собой феминистская антивоенная проза? Честно говоря, у меня нет ответа на этот вопрос. Однако кажется, что в современном русскоязычном медиапространстве новая книга активистки Дарьи Серенко взорвет именно этот жанр. Уж точно подпалит, исходя из названия — «Я желаю пепла своему дому».

Задел для популярности этой книги точно есть. Она уже входит в лонг-лист премии «Просветитель», а сама Дарья Серенко значится в сотне самых влиятельных женщин мира по версии BBC. Да и если забыть про награды и номинации, Серенко — известная политическая активистка и одна из основательниц «Феминистского антивоенного сопротивления». Контекст книги тоже не оставляет равнодушным: большая часть написана, когда активистку арестовали на 15 суток в начале 2022 года за демонстрацию символики «Умного голосования», после чего она эмигрировала и была включена в список иностранных агентов.

Увидев громкий заголовок и ознакомившись с аннотацией, читатель, вероятно, ждет, что эта книга будет его эмоционально цеплять — где-то стихотворением (которых в книге много), где-то заметкой из хаты (так называют камеру спецприемника), где-то актуальной политической ламентацией. В конце концов, читателям есть с чем сравнивать. Прозвучит цинично, но лагерная проза — уже давно бестселлер: «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, «Колымские рассказы» Шаламова, «Зона» Довлатова. Не встретиться с этими книгами невозможно: их изучают в школе, они лежат на полках всех книжных магазинов, интернет-паблики растаскивают их на цитаты.

Думаю, что многие читатели Серенко знакомы и с известными образцами женской лагерной прозы — «Крутым маршрутом» Евгении Гинзбург (кстати, роман упоминается в книге Серенко) или «Жизнь — сапожок непарный» Тамары Петкевич. Возможно, перед прочтением книги Серенко у кого-то возникнет ассоциация со сборником эссе «Марш одиноких» того же Довлатова, где одной из основных тем стала эмиграция и противоречивость чувств к родине. Или, если говорить о поэзии, с «Тюремными гариками» Игоря Губермана. Современность тоже, к сожалению, предоставляет большой выбор литературы о тюрьме — такие книги писали Олег Навальный, Мария Алехина, Кира Ярмыш и другие публичные люди.

Сразу оговорюсь, что не хочу в своей рецензии задаваться вопросом «Что хотел сказать автор?». Не потому, что уже давно этот вопрос считается пошлым в литературоведении, а потому что, на мой взгляд, посыл автора слишком очевиден и каждый сможет его вычленить, если захочет ознакомиться с текстом. Цель рецензии — понять, есть ли что-то в этой книге, помимо всем известной актуальной повестки, связанной с Россией и Украиной, и всем известных оппозиционных лозунгов? Это — «вечная литература» или книжка-однодневка, про которую никто не вспомнит через 10 лет?

Начнем с «крупного плана». Текст Серенко можно разбить на три основные части:

1) заметки из спецприёмника;

2) заметки в эмиграции после 24 февраля 2022 года и воспоминания;

3) стихотворения.

Всё это — хаотично смонтированное повествование, где перечисленные выше темы разделены на небольшие главки и перемежаются между собой. Сюжет из камеры — и тут же стихотворение. Стихотворение — а затем ламентация из Тбилиси. Потом интервью. Дальше снова стихи. Думаю, современники Серенко не потеряются в чтении, ведь в памяти свежи актуальные новости последних двух лет. Однако подходит ли текст для тех, кто будет его читать, скажем, лет через 50? Сложно ответить. Хорошо, что «Я желаю пепла своему дому» — это автофикшен, и можно пройтись по горячим следам — соцсетям автора. Да хотя бы по страничке в Википедии.

Итак, начнем с первого пункта — жизнеописаний в хате. На мой взгляд, это самая удачная часть книги, потому что именно в ней показаны сложноустроенный мир, персонажи, сюжеты. Некоторые из сюжетов анекдотичны и точно останутся в памяти читателя. Мне, например, запомнилась «странная передачка» для главной героини: 20 литров воды, сушки и упаковка прокладок. Действительно забавный эпизод, где недруги хотели насолить (исчерпать лимит передачек), но, наоборот, помогли, так как не учли некоторых деталей. В коротком фрагменте про передачку есть интрига и юмор, событие и развязка. Прочитать этот отрывок можно здесь. Персонажи, в общем, тоже с какой-то историей (хотя цель книги явно не в том, чтобы кого-то раскрыть) — арестованный за наркотики Рустем из Баку, который вызывает у главной героини одновременно симпатию (так как он не любит Путина) и страх (так как он навязчив и агрессивен).

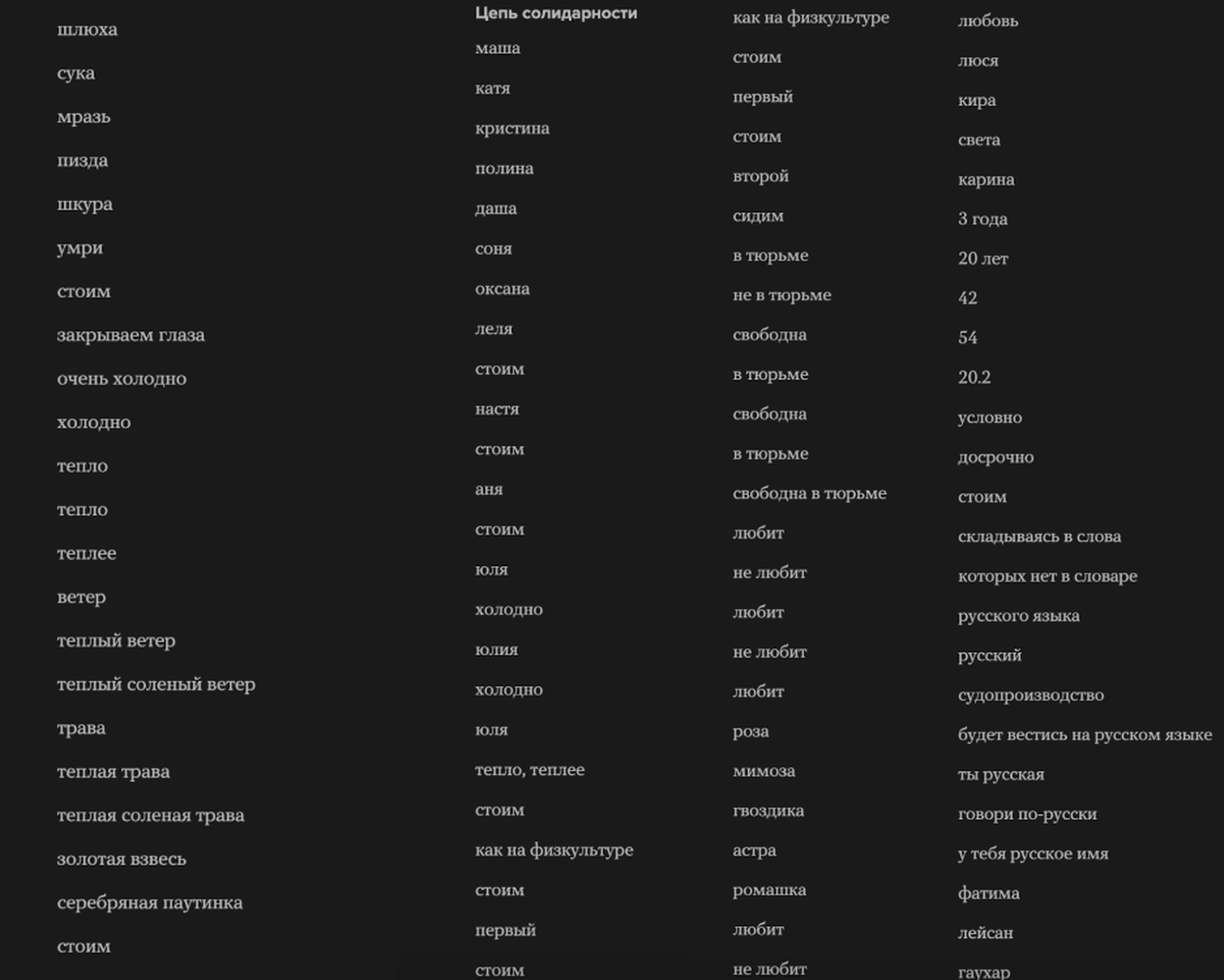

Стихотворения, опубликованные в книге, я не берусь комментировать по существу. Я лишь скажу, что они очень сильно затрудняют чтение — сбивают с толку и заставляют пролистывать огромные куски книги, так как именно в стихах не хватает контекста и чтение становится каким-то бессмысленным. Кто такие упоминаемые в стихах Маша, Катя, Кристина? А Фатима и Лейсан? Для стихов, на мой взгляд, нужно было выделить отдельный сборник и дать сопроводительный комментарий. Бумажной книги у меня нет, но, чтобы было понятно, покажу, как это выглядит в электронной версии:

Во-первых, сразу бросается в глаза обилие ругательств: когда стихотворение состоит практически из них, читать его становится скучнее (в отличие от прозы, где ругательства визуально размываются, потому что там попросту больше слов). Так же, как шутку нельзя сделать смешнее, заменив в ней главный триггер матерным выражением, так и стихотворение нельзя сделать поэтичнее, если ругательства — основное блюдо, а не приправа. Во-вторых, не сразу понятно, что это стихотворения. Кажется, что это просто слова без ритма и, честно говоря, смысла, написанные в столбик. Да, просвещенный читатель наверняка знаком с «лесенками» Маяковского. И даже с барочным письмом Симеона Полоцкого, автора стихотворения в форме сердца. И с другими фигурными стихами. Однако в «Я желаю пепла своему дому» лично мне не видно какого-либо творческого замысла в стихотворных блоках. На мгновение мне даже показалось, что такие стихотворения-столбики — это просто искусственное увеличение объема книги. Есть разные приемы — кто-то картинки добавляет, кто-то шрифт увеличивает — и уже сразу томик выглядит толстеньким, а мысль, в него вложенная, кажется какой-то более существенной.

Заметки же, связанные с актуальной российско-украинской повесткой, могут вводить читателя (особенно если он живет в России) в замешательство. Приведу пример:

Мы не можем смотреть на чужие страдания, мы все еще присматриваемся к своим. Мы закрываем Сьюзен Зонтаг, закрываем Ханну Арендт, мы уже прочитали все это, отбывая наказание в своих тюрьмах и спецприемниках, мы открываем бутылку вина, она сейчас стоит дешевле прокладок. Напиться или не истечь кровью? «Мама, у тебя руки по локоть в крови!» — весело кричит российский ребенок на праздничной улице.

Сравнение цен на бутылки вина и прокладки — что-то из области карантинных мемов, когда в разных городах внезапно исчезла туалетная бумага. Действительно, в начале 2022 года в России была небольшая паника, связанная со средствами гигиены: испугавшись, что импорта в Россию не будет, люди начали сметать всё с полок. И в некоторых магазинах прокладок реально не было. Но вот чтобы прокладки стоили дороже вина… Только если вы пьете вино «Каждый день» за 100 рублей из «Ашана». Возможно, Серенко, когда писала этот абзац, опиралась на панические фейкньюс из соцсетей или СМИ, а не на показания реальных потребителей прокладок в России. Вы скажете, что и не нужно, ведь это художественное произведение. Я скажу, что это — оплошность, допущенная в весьма пафосном фрагменте, который начинается с Зонтаг и заканчивается метафорой «рук по локоть в крови». А в середине — совершенно не метафоричные прокладки с вином, сравнение, совершенно не адекватное российской реальности. Оно побуждает читателя сказать, как Станиславский: «Не верю!»

trigger warning: в тексте содержится кадр со сценой насилия

Или намеренно гротескные образы жен военных:

Мертвые синие женихи, вернувшись с войны, навсегда ложатся в кровати к своим невестам. Они лежат на чистых простынях, как в гробах, и женщины рядом с ними, еще живые, лежат, как в гробах, и все люди в каждой панельной многоэтажке лежат, как в гробах. В народе даже появилась поговорка «На войне и в домах как в гробах». Страшно стало жить, а умирать и того страшнее.

И женихи стали страшные. Мало того, что синие и смердит от них, как от скотобойни, так у каждого еще и свое увечье: у кого-то кишки навыпуск, у кого-то половина лица спеклась и потекла, у кого-то нет обеих ног. Тяжело таких любить, но и хоронить таких не легко. Женщины вздыхают и ложатся с ними, стараясь не показывать отвращения, — жалко. Не осталось уже ни сил, ни слез; за что умер — непонятно, любил ли — ни спросить, ни вспомнить. Женихи теперь молчаливые, у кого пальцы остались — могут только беззвучно ими на что-то показывать. Один на днях сидел с открытым ртом и в рот себе тыкал. Невеста подумала, что еды просит, положила ему под распухший язык кусочек вымоченного в молоке хлеба, а хлеб нежеваный так изо рта и выпал.

Я не сомневаюсь, какая ассоциация возникнет у читателя, когда он прочитает этот отрывок: фильм Алексея Балабанова «Груз 200» с саундтреком «Мой маленький плот» Юрия Лозы. Идентичный сюжет, где главную героиню укладывают с мертвым женихом, погибшим в Афганистане, и всё это на фоне города Череповца, где снимали фильм (благо, автор рецензии может воспроизвести это наиболее ярко, так как сама родом из Череповца). Понятно, что все эти мертвые женихи — отсылка, реминисценция, оммаж, что угодно. Но настолько очевидное воспроизведение балабановской истории во многом задает избыточно пафосный тон книге: разве «Я желаю своему дому» — это гротескная чернуха? На мой взгляд, этот фрагмент, который уже цитировали многие медиа, могло бы уравновесить прямое или косвенное упоминание «Груза 200» — так можно напомнить читателю, что это и правда лишь отсылка. И что читатель всё же погружен в человеческое измерение, где есть кому сочувствовать, а не в утрированный постсоветский ужастик с картонными персонажами-психопатами.

Иногда балабановщина, доведенная в книге до предела, может вызвать у читателя вовсе не гнев, отвращение или сочувствие, а смех. Вот один из самых пафосных фрагментов:

на смерть Дарьи Дугиной

Неостывшие тела мертвых идеологов расчеловечивают мой текст до неузнаваемости.

Думаю, даже тел от них не останется, останется пепел, дым и ощущение как от активированного угля во рту, угля, который судорожно пытаешься проглотить без воды.

Это мой первый танец на костях — и я исполняю его цинично и радостно, принимая милитаризацию собственной пластики.

Что такое «милитаризация собственной пластики»? Хирургической пластики, пластики в смысле лепки? Вероятно, слово «пластика» здесь используется в смысле «пластичность тела», но такое многозначное слово, стоящее в паре с некоей милитаризацией, может отправить читателя в когнитивный нокдаун.

И вот снова читателя встречают жанровые повторы с ругательствами:

Мы — твари, ебанашки, шлюхи, пидоры, пёзды, горящие в аду, привет, нас поджидают во дворах призраки хилых бритых парней в маленьких шапочках, на 1000 призрачных один реальный, на 10 000 ботов один реальный, это как в любви — кто окажется твоим тем самым, твоей темной второй половинкой, которая поджидает тебя у подъезда, чтобы сказать тебе «сука», никому не желаю такой любви. Нас описали — и мы увидели друг друга четче, мы тоже есть в этих темных дворах, твари, ебанашки, пидоры, шлюхи, чурки, мы выйдем из темноты на свет, чтобы защитить друг друга, чтобы встать как горы или деревья, чтобы пересоздать ландшафт, чтобы добрые люди из окон своих панелек увидели, какими могут быть внеплановые застройки гор и деревьев, мы раскинемся как моря, мы как рыбы в воде, внутри нас плещутся волны горных пород, мы давно вышли из берегов человеческого языка, поэтому нас сложно описать как шлюх и ебанашек.

Предлагаю согласиться, что читатель бы понял, что имеется в виду, если бы этот абзац сократился на треть. Да и слово «ебанашки», которое встречается 3 (!!!) раза в одном абзаце, это просто перебор.

Короче говоря, на мой взгляд, всё, что не касается спецприемника в книге Дарьи Серенко, читать довольно утомительно. Конечно, это субъективное мнение — может быть, кого-то книга захлестнет с головой. Однако даже самый страстный поклонник Дарьи Серенко как писательницы будет чуть ли не на каждой странице встречаться с различными стилистическими неряшливостями. И это, пожалуй, то, что отталкивает больше всего в «Я желаю пепла своему дому». Приведу примеры.

«Казенные натруженные интонации»

Как интонации могут быть натруженными? Натруженными могут быть пальцы. Или ноги. В общем то, что можно ослабить, изнурить.

«Повалил крупный и очень медленный снег»

А быстрый снег повалил?

«В том, чтобы показывать слезы, нет ничего слабого и стыдного, слезы — это часто про силу и красоту, а силовики пока ни того, ни другого в моих глазах не заслужили».

Как можно заслужить силу и красоту? Силу — развивают. А красота — ну, она в глазах смотрящего.

«…целовались у мокрой сирени, пахнущей чем-то мандельштамовским и модернистским»

Стесняюсь спросить, как пах Мандельштам. Или мандельштамовское…

«Весь сегодняшний день складывался болезненно и спазматически, как человек с больным животом».

Немного обрежу это предложение: «День складывался, как человек». А почему не как диван-кровать? Люди с больными животами сгибаются или скрючиваются, но не складываются. Слово «спазматически» по отношению к слову «день», как говорится, no comment.

«…думала о том, какое всё вокруг на самом деле хрупкое, доведенное до предела: старые ментовские шапки…»

Я прекрасно понимаю, что вырывать часть предложения — это запрещенный прием. Но хрупкая старая ментовская шапка…

«Двор был внутренним и глухим, то есть туда чисто технически выходили окна первого этажа, но все они были либо заложены кирпичами, либо наглухо зашторены детскими простынками с другой стороны».

Речь про спецприемник, откуда там детские простынки? Пояснения нет. И даже удивления нарратора!

«Судья был мужчиной лет шестидесяти, худым и высоким, с седыми залысинами».

Залысины подразумевают отсутствие седины. И волос.

И вот таких недоразумений в книге очень много. Не пепла Дарья Серенко желает своему дому, а перлов, которыми ее книга хорошо оснащена. Не буду рассуждать, чья это вина — автора, корректора или всех сразу. Но хрупкие шапки и натруженные интонации лишь усугубляют комичный эффект, когда пафос в книге явно переходит грань (а переходит он ее частенько, как в случае с мертвыми женихами).

Что еще можно сказать о впечатлении, которое оставляет «Я желаю пепла своему дому»? На мой взгляд, отличительная особенность — это тяжелый язык с обилием субстантивации и терминов: «рутинизация войны», «мой репродуктивный потенциал», «порождения экономики позднего капитализма», «я была тут, рядом, проживающая и дистанцирующаяся» и т. д. Все эти умные слова написаны в книге в серьезном ключе, без иронии, и именно это, как мне кажется, мешает сопереживать главной героине в спецприемнике (да и в целом нарратору — тому, кто ведет повествование). Потому что книга, которая написана про что-то интимное и личное, становится похожей на доклад или отчет, читатель вынужден продираться через все эти сложные конструкции. Это, на мой взгляд, качественно отличает «Я желаю пепла своему дому» от другой книги Серенко «Девочки и институции», где уже с заголовка понятно, что повествование будет о бюрократических перипетиях (и здесь канцелярит более чем уместен).

Возвращаюсь к исходному вопросу: несет ли новая книга Дарьи Серенко что-то кроме лозунга, кроме политической позиции? На мой взгляд, шанс есть. Наверное, книгу можно охарактеризовать как плач, обрядовые русские причитания. Так что, возможно, «Я желаю пепла своему дому» будет вызывать антропологический интерес. Это даже вполне по-феминистски, ведь плачевая культура (не только русская), как правило, связана с женщинами. Однако в качестве литературного досуга (или литературной работы, если говорим о филологах) книга, боюсь, вызывает разочарование: редкие интересные сцены, живые диалоги и остроумные наблюдения тонут в бесконечном пафосе, гротескной чернухе, неоправданном использовании ругательств и огромном количестве стилистических недоразумений.

Читайте также

Я желаю пепла своему дому. Фрагмент романа с воспоминаниями о речи перед судьей и рассуждениями о «мертвых синих женихах»

«Девочки и институции»: шесть историй об отношениях госучреждений и их работниц

Летопись о России в слоновьем травелоге. Почему стоит прочитать новый роман Линор Горалик «Бобо»?