Ускорение времени, его прерывистость, феномен затянувшегося детства — эти вопросы, занимающие нас сегодня, художница Елизавета Чухланцева осмысляет на примере девяностых. Ее выставку «Окультуренные сорняки», с 28 июня по 31 июля размещенную на площадке Старт ЦСИ Винзавод, посетила Альбина Кудрякова.

Существует мнение, что феномен детства претерпевает трансформацию, поскольку граница между детьми и взрослыми становится всё более прозрачной. Такая ситуация обусловлена изменением медийной среды и становлением общества, в котором человек должен постоянно учиться, так как технологическая основа его существования находится в процессе непрерывного изменения.

Можно говорить и о том, что для современного человека условная «взрослость» не наступает, поскольку непрекращающееся развитие не даёт осознать себя как состоявшуюся, сформировавшуюся личность. Видимо, детство исчезает как отдельный сегмент жизни человека, а умеренный инфантилизм распространяется далеко за пределы юношеского возраста.

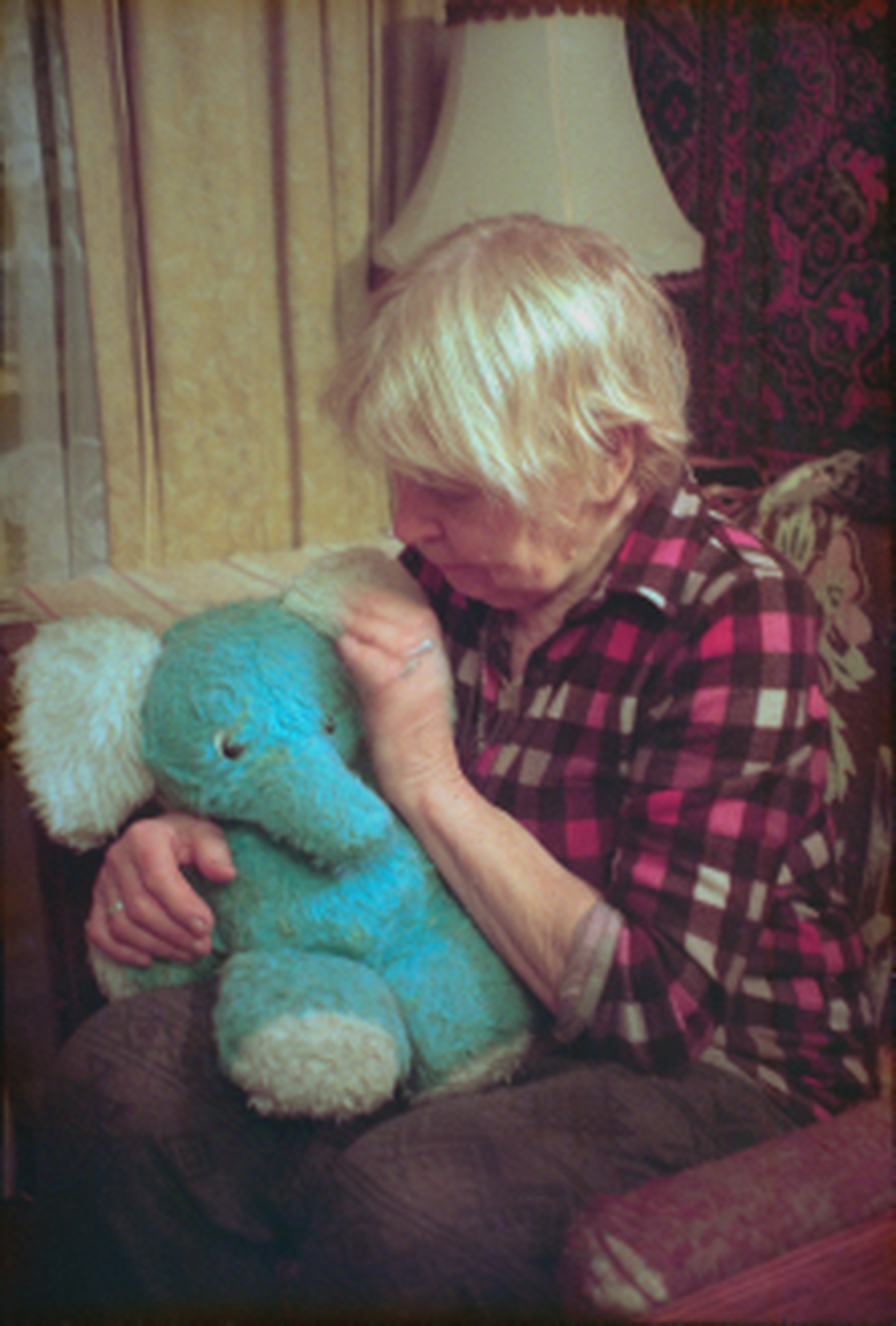

В рамках выставки демонстрируется то, как поколение 90-х годов преодолевало несоответствие старых ролевых моделей новым жизненным обстоятельствам и отсутствие новых ориентиров, способных задать необходимый вектор для развития. Дети 90-х оказались в ситуации, когда институты воспитания всячески старались оградить их от взросления, возводя систему запретов и «заборов». Выход за пределы реальных и условных ограждений, создание новой системы ценностей, использующей артефакты прошлого в качестве визуальных клише, составляют основу авторского высказывания Чухланцевой.

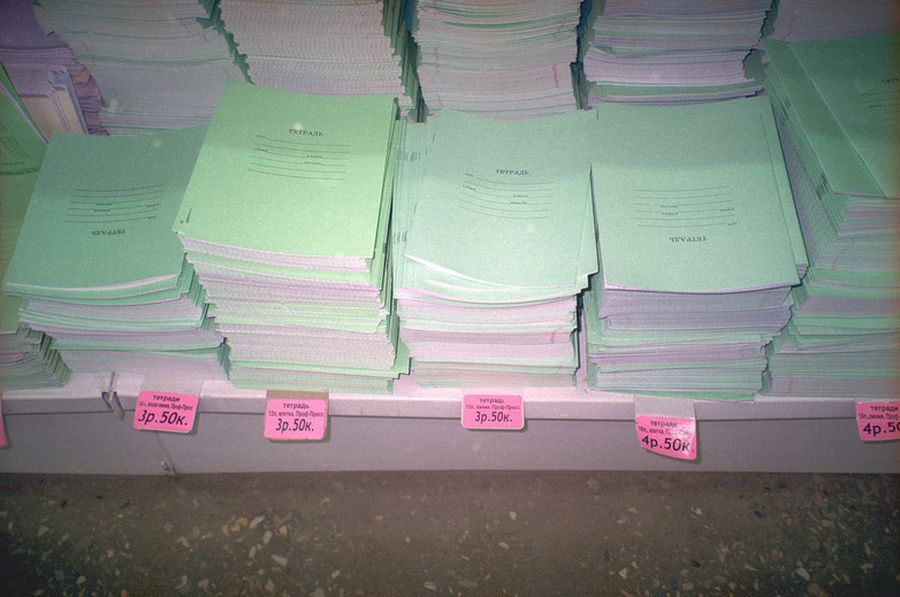

Скорость музеификации современной культуры указывает на то, как быстро исчерпывают себя технологии, предметы повседневного быта. Лишь искусство остаётся вещью в себе, невзирая на неминуемые темпоральные разрывы.

Современные художники осмысляют дискурс ускоренного времени и трансформации детства. В их числе — Елизавета Чухланцева, юная художница из Казани. Ее выставка «Окультуренные сорняки» обращается к эпохе 90-х, повествуя о первом поколении новой России. Спальные районы, старые видеокассеты, типично советские интерьеры и незабвенная эстетика 90-х годов обрамляются личными воспоминаниями художницы об ушедшей эпохе. Именно это поколение, по крайней мере в России, впервые по-настоящему начинает испытывать на себе давление технологического процесса и изменения медиасферы.

Сегодня шансы человека адекватно реагировать на сгущение культурных инноваций весьма незначительны, мы вынуждены сталкиваться с «сокращением настоящего», и эта выставка предоставляет нам возможность, обратившись к прошлому, отрефлексировать своё место в краткосрочном постоянстве сегодняшнего.

В работе «В ногу со временем. О сокращении нашего пребывания в настоящем» Г. Люббе пишет, что сегодня происходит укорачивание временных интервалов, в которых невозможно рассчитывать на постоянство индивидуальных жизненных отношений, вследствие чего изменяется соотношения личного жизненного опыта с горизонтом будущего. Если раньше «опыт отцов» позволял оставаться «на волне», будучи лишь отчасти дополняемым, то теперь человек эпохи (пост)модерна вынужден постоянно обновлять свои знания о мире, «быть в курсе». Отсюда — тренд life long learning видится уже не просто как новомодное веяние, а как данность, необходимость, без которой современный человек не может назвать себя современным. Зачастую этот процесс становится фоновым, ведь всё сложнее отрефлексировать, что постоянное освоение новых технологий, новых теорий, осмысление социальных изменений, которые раньше казались невозможными, стало неотъемлемой частью персонального становления.

Число обновляющегося дополняется увеличением количества устаревающего: речь идёт об элементах цивилизации, которые лишь недолго пробудут частью сегодняшнего, совсем скоро обратившись во вчерашнее.

А вот флора не подвергается влиянию темпоральных разрывов, отсылая нас к «доброму, вечному».

Усилиями современного ностальгирующего искусства компенсируется утрата чувства знакомого в культуре, обусловленная высоким темпом изменений, а также устанавливается связь со старым и новым, способствующая лучшему пониманию самих себя и нашего места в современном, неугомонно развивающемся мире, за которым надо поспевать.

В этом смысле искусству удаётся упорядочить и установить генетическую связь между историческим процессом в целом и событиями, которые его составляют. Такого рода упорядочение позволяет превратить историю в нарратив, поддающийся повествованию, избавляя нас от необходимости разбираться в «культурном хаосе».

Выставка «Окультуренные сорняки» может рассматриваться как медиум сохранения и обогащения индивидуальной и коллективной памяти: старые интерьеры постсоветских квартир, исчезающий экстерьер спальных районов, совершенно иное детство тех, кто родился в 90-е, — фиксируются и осмысляются как прошлое, прошедшее. Возможно, это один из наименее болезненных способов для поколения 90-х осознать, что детство завершилось (пусть сегодня и модно говорить о том, что детства нет или что его завершение всё больше оттягивается янг-эдалтами).

Всё острее ощущается разрыв с прошлым, так как оно совсем не похоже на настоящее. Кажется, что динамика развития цивилизации превращает наше прошлое в чужое, поэтому возвращение к теме 90-х для современного поколения играет в некотором смысле терапевтическую роль, маскируя всё более усиливающийся разрыв между нами сегодняшними и нами вчерашними.