В Москве с 4 по 14 ноября проходит ретроспектива фильмов советской студии «Киргизфильм». Кинокритик Дмитрий Карпюк специально для Дискурса рассказал о киргизском кино: как оно появилось, в чем его особенность, почему его стоит смотреть и с чего начать.

Официальный день рождения кыргызского кино — 17 ноября 1941 года. Тогда был подписан указ о создании «Фрунзенской студии кинохроники», позже переименованной в «Киргизфильм». Реально кинематограф Киргизской ССР возник (впрочем, как и в соседних Казахской ССР и Узбекской ССР) благодаря, как бы это цинично ни звучало, Великой Отечественной. Именно в Ташкент, в Алма-Ату и во Фрунзе, позднее ставший Бишкеком, были эвакуированы из Москвы и Ленинграда российские режиссеры, актеры, сценаристы и другие деятели кинематографии. Вместе с ними была отправлена в безопасный тыл и вся техническая база киностудий — ведь нужно было снимать агитационные киносборники, которые отправлялись на фронты Второй Мировой. Их еще нельзя назвать собственно киргизскими фильмами. Однако уже тогда съемочные группы стали привлекать технических работников, актеров местных театров, наконец, режиссеров, которые могли объяснить плохо знающим русский язык местным актерам, что от них требуется. Так начал формироваться костяк специалистов, на базе которых удалось после войны создать реальные национальные киностудии.

Некоторые режиссеры предпочли после войны остаться в теплой и относительно сытой Средней Азии. Здесь они стали делиться опытом с местными кинематографистами, которые с удовольствием впитывали новые знания. Однако настоящий всплеск национального кинематографа пришел вместе с хрущевской «оттепелью». В 60-е в Киргизии появился самобытный писатель Чингиз Айтматов. В своих книгах он рассказывал о неустроенности жизни, повальном пьянстве, мракобесии, бедности. Как раз в это время «созрели» и национальные кадры — Толомуш Океев, Болот Шамшиев, Геннадий Базаров, Хусейн Ибрагимов, снимавшие исторические драмы, мелодрамы, истерны. Сценарии на таком материале стали базой для нового кино. Тогда же молодые режиссеры и сценаристы двинулись из Москвы и Ленинграда в республики Средней Азии, поскольку там уже была и техническая база, и местные профессионалы. Фильмы «гостивших» режиссеров, такие как «Зной» Ларисы Шепитько и «Первый учитель» Андрея Кончаловского по праву входят в золотой фонд кинематографа Киргизии, получившего впоследствии, в 70-е годы название «киргизское чудо».

Говоря о режиссерской манере, стоит отметить влияние документальной эстетики на формирование киргизского киноязыка — например, в ранних документалках Шамшиева («Манасчи») и Океева («Это лошади»), завоевавших мировое признание, вполне можно увидеть приметы их будущего стиля. Киргизские режиссеры часто обращались к своим корням, к истокам национальной культуры — и тут в качестве яркого примера подойдет поэтический шедевр Толомуша Океева «Небо нашего детства» 1966 года, где городская жизнь сталкивается с патриархальным укладом. Сюжет прост — престарелый отец не хочет отпускать приехавшего в гости младшего сына обратно в город, на учебу. Однако то, как жители горной деревни пьют кумыс и объезжают лошадей, как несутся лавиной кони, перепуганные взрывом динамита, как будто волнует режиссера намного сильнее, чем столкновение старой и новой жизни.

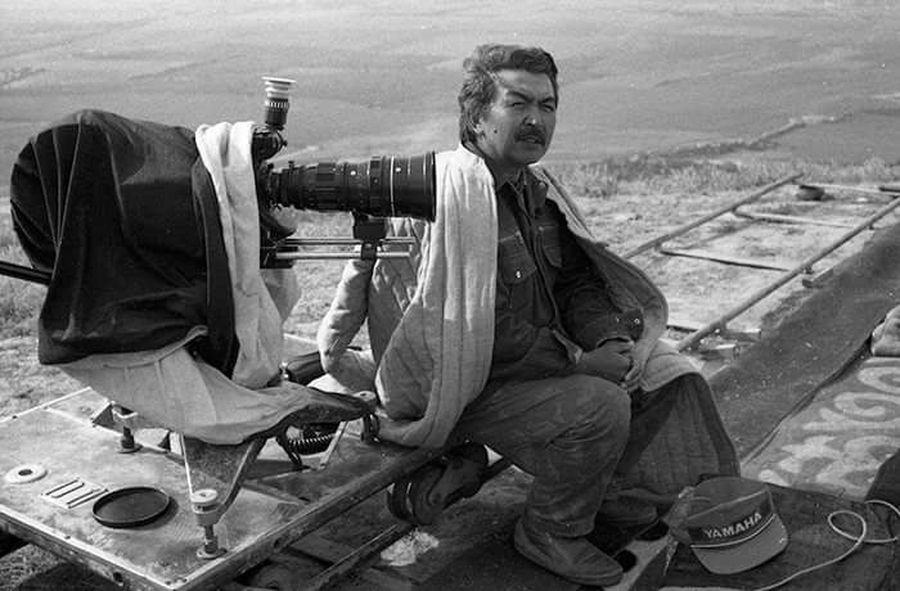

Снятый уже в 70-е фильм Океева по ранней новелле Айтматова «Красное яблоко» напоминает, несмотря на национальный колорит, европейское кино — разваливающаяся семья, герой-художник, мечтающий об увиденном в юности идеале женской красоты, яблоко как символ потерянной невинности. Кстати, главную роль в «Красном яблоке» сыграл настоящий художник Суйменкул Чокморов, а в фильме используются многие написанные им картины. Вообще актерская судьба художника началась с роли бедняка Бахтыгула в дебюте Шамшиева, замечательном истерне «Выстрел на перевале Караш». Потом Чокморов снимался и в «Алых маках Иссык-Куля», еще одном истерне Шамшиева, и в упомянутом «Красном яблоке», и даже у Акиры Куросавы в советско-японской картине «Дерсу Узала». Своего сына он назвал Бахтыгулом в честь первого сыгранного им героя.

Впрочем, Шамшиев известен не только благодаря истернам, но и по поэтичной притче 70-х годов «Белый пароход» по повести Чингиза Айтматова — этот фильм про семилетнего мальчика, поверившего в превратившегося в рыбку, получил не один приз на международных фестивалях. В нескольких жанрах работал и Геннадий Базаров — в его динамичном истерне «Засада» чекист Шпалов лихо бьется в 20-е годы прошлого века с бандами басмачей, а «Материнское поле» по Айтматову рассказывает трагическую историю сильной духом женщины Толгонай, потерявшей на фронте мужа и трех сыновей.

Увы, с началом перестройки, в конце 80-х киргизская киностудия стала распадаться. За семь лет на экраны вышла лишь одна картина, а больших мастеров, подобных Шамшиеву, Базарову, Окееву, больше не появлялось. Уже в 10-е годы XXI века стали сниматься коммерчески успешные картины. Из них стоит отметить музыкальную комедия «До+Фа» и эпический байопик «Саякбай. Гомер XX века» Эрнеста Абдыжапарова. В 2013 году лидером кассовых сборов стала комедия «Салам, New York» Руслана Акуна — история киргиза, приехавшего покорять Америку. В целом это, конечно, обычный постсоветский массовый кинематограф, не несущий в себе уникальных национальных черт.

Киргизское кино поражает не столько национальным колоритом, сколько удивительным сочетанием поэтики образов и прозы, протекающей в кадре жизни.

Начать с ним знакомство стоит вот с этих картин:

«Красное яблоко», 1975. Реж. Толомуш Океев

У художника Темира есть жена, дочка и призвание, но он несчастлив — день за днем он вспоминает свою юность и девушку, оставшуюся для него смутным объектом желания. В реальности его ждут лишь ссоры с женой, пьянки и полное отсутствие любви. Однажды во время поездки на природу его дочка срывает красное яблоко — Темир видит в нем символ счастья. Горькое и чувственное кино отчуждения по Чингизу Айтматову, настроением напоминающее лучшие фильмы Антониони.

«Белый пароход», 1976. Реж. Болотбек Шамшиев

В горном лесу живет мальчик, тоскующий по своему отцу-капитану. Каждый день он забирается на гору и смотрит в бинокль на плывущий вдоль горизонта белый пароход. Один только мягкосердечный дедушка может его понять и отвлечь древними легендами — все остальные члены семьи жестоки и лишены чуткости. Однажды мальчик понимает, что сбежать от зла этого мира можно лишь превратившись в рыбу. Фантасмагорический фильм взросления с музыкой Альфреда Шнитке.

«Выстрел на перевале Караш», 1969. Реж. Болотбек Шамшиев

Горное село начало XX века. Жестокий Сальмен забивает насмерть невинного джигита. Брат убитого Бахтыгул клянется отомстить. Для начала он ворует лошадей с земли врага. Суровые мужчины льют кровь и с достоинством принимают смерть. Хрестоматийный истерн из Киргизии, где все конфликты решаются с помощью выстрела. Замечательная роль Суйменкула Чокморова.