Нобелевская премия в 2015 году была присуждена Светлане Алексиевич — «за её многоголосное творчество — памятник страданию и мужеству в наше время». В истории премии этот случай по–своему уникален: лауреатом по литературе впервые стала профессиональная журналистка, преимущественно работающая в жанре документальной прозы. В остальном сюжет «Русский писатель и Нобелевская премия» развивался ожидаемо: подавляющая часть отечественной аудитории высказалась в духе знаменитого «Пастернака не читал, но скажу», а готовая к отправке поздравительная телеграмма премьера Медведева так и не ушла адресату: Светлана Алексиевич на пресс–конференции по случаю объявления нобелевских лауреатов назвала присоединение Крыма политическим разбоем.

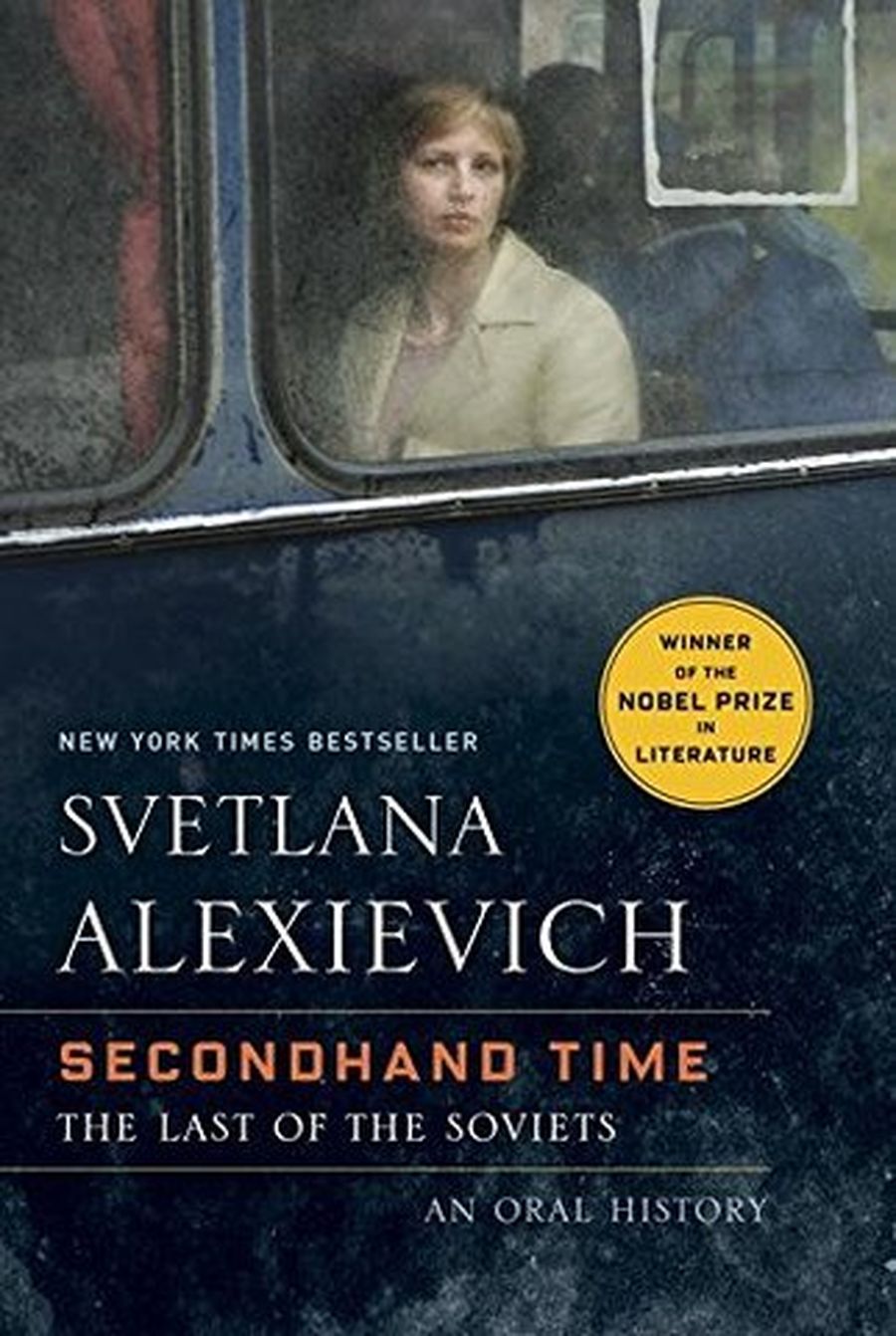

Книги, которые сама Алексиевич объединяет в цикл («У войны не женское лицо», «Последние свидетели», «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва», «Время секонд хэнд»), вышли почти на 70 языках, а общий иностранный тираж «Чернобыльской молитвы» превысил 4 млн экземпляров. В рамках «нобелевского турне», рассчитанного на год, Алексиевич посетит 17 стран. К ее приезду в Америку крупнейшее в мире издательство Random House выпустило «Время секонд хэнд», и две библиотеки Нью–Йорка организовали встречу писательницы с читателями. «Дискурс» публикует первую запись, сделанную в Бруклинской публичной библиотеке 12 июня.

Беседу с писательницей вела Софья Пинкэм, писатель, журналист, специалист по современной восточно-европейской истории.

Два дня Светлана Алексиевич была в Нью-Йорке. Насыщенная программа пребывания была подготовлена издателями — книга «Время секонд хэнд» в твердом переплете вышла на англоязычный рынок. Книга красивая — с любовью продуманная от броской обложки до шрифта и его расположения на странице. Плотная дорогая бумага, которую приятно держать в руках. Ведущие газеты пишут о качестве перевода, и совсем молодая переводчица Белла Шаевич (Bela Shayevich) впервые сталкивается с настоящей славой. В мягком переплете книга выйдет чуть погодя, когда разойдется первый — дорогой — тираж. Но самое интересное ждет читателя через неделю: издательство позаботилось о том, чтобы книга существовала еще и в аудио-варианте — многие занятые люди Америки давно слушают аудио-книги, сидя за рулем автомобиля, когда едут на работу и с работы.

В создании аудиокниги приняли участие двадцать профессиональных актеров, чьи имена пока не разглашаются. И если помнить, что тексты Светланы Алексиевич в основе своей имели звуковые записи — голоса людей, которые отвечали на вопросы Светланы, — то издатели фактически занялись деконструкцией, как называл это Деррида. Они создают иллюзию того, что именно так звучали голоса тех, кто поведал свою историю Светлане.

«Секонд хэнд» — расхожее в Нью-Йорке слово: масса маленьких магазинчиков предлагает товары для «вторых рук». Это не всегда вещи, бывшие в употреблении. Очень часто это совершенно новые вещи, которые просто вышли из моды, оказались на обочине столбовой дороги жизни, и употребить их вторично не является зазорным. Я могла бы написать оду магазинам «секонд хэнд», но не о них речь. Речь о том, что название книги автора, пишущего на русском, невероятно близко и понятно читателю Нью-Йорка. Неожиданной оказывается только приставка — «ВРЕМЯ». Америка живет в настоящем, развернутая в будущее, а потому «Время секонд хэнд» — захватывающий оксюморон, на который читатель откликается в полном недоумении.

Светлана дала ряд интервью самым престижным журналам, газетам, радио и телевидению. Издательский дом предпринимает все возможные шаги, чтобы предать огласке нового лаураета Нобелевской премии. Америка сегодня нуждается больше чем когда-либо в понимании своего соседа по планете, чье поведение вызывает оторопь вот уж лет несколько. Издатели полагают, что новая книга Светланы Алексиевич если не дает прямого линейного ответа на вопрос о том, как понимать Россию, — всё же предлагает некое расширение горизонта и приглашает посмотреть на соседа, который причудливо строит свои отношения с историческим временем, и вместо спирали упорно идет по кругу, никак не поднимаясь на другой уровень бытия.

Две встречи с читателями прошли в лучших пристанищах для интеллектуалов — Публичная библиотека Нью-Йорка, отделения которой разбросаны по всему городу, открыла двери для автора в основном здании — на Манхеттене, на углу Пятой Авеню и 42-й стрит, и в Бруклине. В Бруклине ожидаемо превалировала русскоязычная аудитория, и было жалко охрану, которую читатели просто пытались сбить с ног, чтобы прорваться в зал, набитый до отказа. Правила пожарной безопасности диктуют железные условия для залов страны. А потому дирекция библиотеки открыла второй зал, где был установлен экран и шла прямая трансляция встречи с писателем. В зале трансляции была тоже масса народа, и служащие библиотеки любезно обносили аудиторию карандашами и листами бумаги, предлагая писать вопросы писателю. Записки зачитывали вживую.

Светлана была несуетна, нетороплива, приветлива и терпима. Старательно отвечала, сколько могла. Оценивать ее мне негоже, потому с радостью цитирую Майю Туровскую, которая знает Алексиевич, автора и человека, много лет и, как говорит, цитирует ее чаще других: «Очень рада, что Света душевно в порядке. Хотя, конечно, диапазон от вселенской жалобы до Нобелевки вынести не просто».

—Я хотела бы спросить о названии вашей . Вы используете слово «секонд хэнд», английское заимствование. Почему вы выбрали это название, и как оно передает центральные темы вашей книги?

Это уже пятая книга цикла, который я писала больше тридцати лет. Эти пять книг — история «красной цивилизации», энциклопедия. Я застала еще людей, которые видели Ленина, Сталина. Потом пришло время Горбачева, Путина. И я показала, как развивалась эта идея. Я писала об ее опасностях, о том, что коммунизм — не мертв.

В 90-е годы мы были романтиками, нам казалось, что пала кремлевская стена, и коммунизм похоронен. Это наивно. После перестройки прошло уже около 30 лет (смотря от чего начинать), но мы видим, что, как всегда в русской истории, всё возвращается. Кто из нас мог представить (я думаю, здесь есть многие, кто пережил 90-е годы еще в России), что вот эти люди: Дугин, философ, я даже не буду всех называть (они были совершенно маргинальными, когда говорили о великой России, о том, что нас унизили, что вокруг нас враги, мы осажденная крепость), — все вернулись. Теперь эти люди там, в Кремле. Последняя книга, «Время секонд хэнд» включает в себя уже в большей степени время распада империи, и мне очень важно было объяснить всё и себе, и нам, и Европе, где часто слышала «Ну, что же вы за люди — получили свободу и отказались от неё». И поэтому вот этот русский котел, который мне пришлось собирать больше 12 лет, чтобы передать, как это развивалось, как от каких-то наивных романтических надежд мы пришли к поражению, в общем-то, объясняет всё.

Опять мы слышим, что вокруг враги, что Россия — это отдельная цивилизация, что весь мир — это чуждый нам мир, Кремль куда-то готов вести людей — то в Китай, то в Азию, в общем-то, не понимая, куда идти. А самое главное, что происходит то, что всегда происходит: России всегда нужна какая-то великая идея, она всегда заложник некой сверхидеи. Скучно делать дороги, хорошие дома — вот теперь мы будем строить великую Россию, спасать Европу. Мы опять пытаемся сделать советский союз. Секонд хэнд, время секонд хэнда.

— Что интересно в этой книге: вместо того чтобы обвинять, как некоторые журналисты, советский менталитет, рабский менталитет, вы даете вашим героям возможность выразить свои чувства — трагедию потери и утраты этой великой идеи. И вы конкретно обращаете внимание либо на людей, которые пытались покончить жизнь самоубийством, либо покончили, именно в этот трагический период. Мне было бы интересно услышать, как вы пришли к этой теме. Вы этих людей специально искали? Или как получилось, что вы именно на них вышли?

Это заключительная книга цикла. Почему я брала людей в такой экстремальной ситуации? Человек красиво говорит в двух ситуациях. Красиво не в смысле красот, но в том смысле, что доходит до глубины самого себя. Это происходит или в любви, или возле смерти, когда человек как бы выше себя самого. И все мои книги о Чернобыле, о войне в Афганистане, о Второй мировой войне, — в них всегда человек на грани своих возможностей. У меня ведь не обыкновенный сюжет, у меня сюжет великой утопии, великой черной утопии.

Вы знаете, когда начинаешь читать письма, которыми обменивались эти все — хотя я не люблю это слово — «палачи революции» (потом им это слово подходило), когда читаешь их молодые письма, — это прекрасные письма. А почему это кончается огромной кровью и братской могилой — вот в чем вопрос. И понимаете, я никогда не поддерживаю слов «народ-быдло», «народ-раб». Это неточные слова. И даже я бы сказала, это нечестные слова. Хорошо через 50 лет с таким биологическим высокомерием сказать, что они были рабы.

Я очень любила своего отца, он был сельский учитель всю жизнь. Он недавно умер, около 90 лет ему было. И до конца дней он был коммунистом. Когда мы с ним спорили в 90-е годы, мы были беспощадны к своим родителям: нам казалось, что мы сделали новое красивое общество. И я помню, как приехала с войны в Афганистане, где я окончательно освободилась от всех иллюзий, которые внушил мне отец, про социализм с человеческим лицом. Я сказала: «Папа, мы — убийцы. Твои ученики там убивают ни в чем не повинных людей». И я помню, как отец заплакал.

Теперь я бы с отцом так не говорила, потому что я и моё поколение оказались в том же положении. Когда-нибудь вырастет моя внучка, и она тоже может мне сказать: «А почему вы молчали?» А вот действительно, почему мы беспомощны? Эта авторитарная система, как всякое зло, отработанная веками, она, я бы сказала, даже имеет больше средств защиты и делает человека совершенно беззащитным.

Здесь — каждый в отдельности, вот идешь — и по пластике это видишь. Вчера я шла по Бродвею — и видно, что каждый — личность. А идешь по Минску, Москве — ты видишь, что идет народное тело. Общее. Да, они переоделись в другие одежды, они ездят на новых машинах, но только они услышали клич боевой от Путина «Великая Россия», — и опять это народное тело… Поэтому мне хотелось показать всю, как говорила Цветаева, цветущую сложность нашей жизни.

Началась новая холодная война. Это явно, она началась, но никто не хочет знать, что и почему: как, почему этот обманутый обворованный русский народ поднялся не против своих олигархов и кремлевской власти, а против честно думающих людей, против Запада. И вместо этого опять я слышу в Европе — в Америке еще не слышала, но думаю, услышу — весь этот набор штампов времен холодной войны, которые устарели уже лет на 30. А всё уже другое, и надо признаться, что всё это застало нас врасплох. Элита врасплохе, оппозиция врасплохе. Почему мы беззащитны?

— Очень интересно, что вы упоминаете тему беззащитности и конформизма, потому что одна из тем книги, — то, что происходило с нерусскими. Мне было особенно интересно читать о конфликтах, которые возникали в ранее мирных общинах — между армянами и азербайджанцами, таджиками и русскими и так далее. Могли бы вы рассказать немного о том, почему было важно включить опыт нерусских групп в вашу книгу?

Я ведь писала историю огромного пространства, Советского союза. Если бы я писала только о России — так это только до кольцевой дороги, а России как таковой в чистом химическом виде просто нет: здесь очень много народов.

И, честно говоря, одним из самых больших моих потрясений было, что соседи убивали соседей. В моей книге нет как таковой дистанции, как если журналист описывает что-то. Я пишу о том, что мне интересно, я из этого поколения — назовем его «красным», советским — и я, как эти люди, освобождалась от всего этого. Я пишу о домашнем социализме, о том, как это живет в человеческой душе.

Я видела этих русских беженцев, которые заселяли чернобыльские земли, которые оставили белорусы. Входишь в дом, покинутый в чернобыльской зоне, а там сидит женщина с пятью детьми, которая убежала из Таджикистана. Она говорит: «Ты не представляешь, как страшен человек с ножом, с ружьем. Мы месяц назад пили с ним вино, а сегодня он зарезал мою мать. А вот этого нового зла — что нужно бояться земли, воды, что тут вообще опасно дышать, когда метель, пыль, — я еще не боюсь, я этого зла не знаю».

А почему люди убивали друг друга, я не нашла ответ, но слышала много ответов и человеческого недоумения. Потому что, я думаю, человеческая жизнь в нашей культуре ничего не стоит. Никогда человек не существовал как некая ценность. Ценность — это государство. Потому что вся наша память об истории — это память об убийствах и потерях. Война — Гражданская, Вторая мировая. Исчезновение человека во время ГУЛАГа, в сталинские времена. То есть смерть в разных вариантах всегда присутствует в нашей жизни. А как в 90-е годы — кто был, тот помнит, — бандиты убивали друг друга, когда делили эту Россию? Недавно они сидели за одной партой, а потом из-за какой-то фабрики убивали друг друга. Я думаю, всегда есть идея, и идея всегда выше жизни.

— Вы считаете, что это справедливо по отношению ко всем при советском государстве, или это все-таки касается больше России?

Я думаю, мы можем исключить только Прибалтику. Во-первых, она позже пришла к советскому варианту, и все-таки у нее другой опыт жизни. А что остается? Только славянский центр и Азия. Но мы знаем, что такое человеческая жизнь в Азии — и до сих пор русские в России не могут решить, чего у них больше: Европы или Азии.

— Я хочу перейти к вашему методу. Как вы находите своих героев, и как вы добиваетесь того, что они делятся своим сокровенным и болезненным?

Вы знаете, во-первых, найти у нас человека, который страдал, очень легко. По-моему, страдания больше, чем нефти. Я ищу потрясенного человека. Ведь обычно как устроена человеческая жизнь? Нам хватает банальностей, то есть телевидения, радио, газет, — они не идут вглубь вещей. Это такой верхний слой. Когда я прихожу к человеку — то, что я делаю, нельзя назвать интервью: это разговор о жизни. Я прихожу не как человек в регалиях, я прихожу просто как человек, как сосед по времени, и мы говорим о том и с той интонацией, что мне самой интересна. Например, когда я писала «У войны не женское лицо» и приходила к женщинам, которые воевали во Второй мировой войне, я хотела — конечно, не обидев их, — спросить: что это такое — убить другого человека и не сойти с ума?

Это уже та война, которая была интересна моему поколению. И интересные вещи происходили: если в семье мужчина и женщина, и оба были на войне, то мужчина всегда говорил о победе, о героизме, а женщина говорила о войне как об убийстве. Одна говорила: «Вот идешь после боя, и они — как бежали, так и лежат, рассыпанные, как картошка. И тех, и других жалко». И я говорю: «Как тех и других? Это же немцы, которые вас убивали», а она: «Это все были молодые красивые мужчины». И только от женщин я, например, слышала, что вот весна, и птицы возвращаются домой, летят по вечным своим путям, а тут идет артобстрел, и они тысячами падают на землю. То есть они смотрели не совсем даже из истории, что ли, а как бы из вечного, из космоса на всё это — на все живое — как на живую человеческую жизнь.

Вы должны прийти к человеку и, во-первых, быть ему интересным. Каждый человек готов говорить: ведь у каждого из нас есть какие-то глубокие вещи, которые нам интересны. Правда, бывало, что потом, после разговора, особенно военные женщины могли сказать: «Это, Светочка, мы рассказали тебе, а писать надо другое». Самое главное — в нашей культуре за века этого рабства идеи над человеком, человека перед идеей, — вот эта неценность своего мира.

— У вас часто бывает так, что вы продолжаете отношения с людьми, которых интервьюировали, что они становятся вашими друзьями?

Я за тридцать с чем-то лет, наверное, несколько тысяч опросила. Трудно с таким количеством людей стать друзьями, но иногда попадались просто потрясающие люди — конечно, мы дружили. Единственное сожаление: мы очень мало живем, и многих из них уже нет. Даже если женщина ушла на войну в 16 лет, сейчас ей уже под сто лет. У нас пока еще так не живут.

— Безусловно, нельзя взять просто интервью и переложить его на бумагу. Оно подвергается литературной обработке, здесь проявляется ваш артистический талант. Расскажите, пожалуйста, об этом процессе.

Одно дело, хоровые куски (то есть куски для хора) — когда я оставляю из ста страниц два предложения. Конечно, в каждой книге есть опорные рассказы: 5–6 страниц про одного человека, и к человеку надо прийти много раз, потому что надо сделать текст материальным, это рассказ. Должна жизнь, судьба, а не идея торчать. И вот из этих ста страниц оставить даже пять — очень сложная работа, и я не переписываю тексты. Можно спросить композитора, как он пишет музыку (а для меня очень важен звук книги, музыка времени или события). Он же как-то группирует эти звуки. Никакого подлога чувств я не делаю, и ищу литературу в самой жизни. Сумасшедшая, скажем прямо, работа.

— Еще интересная черта вашей работы: вы часто используете понятие хора. И очень часто голоса предстают сами по себе, без описания, без экспозиции, которые сопровождают традиционную журналистику. Как вы пришли к этому эстетическому выбору, почему вы оставляете эти голоса звучать самостоятельно, без описания, что это за голоса?

Я родилась в городе Ивано-Франковске на Украине, где служил отец и где они с матерью познакомились. Но всю жизнь прожила в деревне. Это была послевоенная деревня, где жили в деревнях Белоруссии одни женщины; и вечером они, конечно, какие бы уставшие ни были, выходили на лавочки, сидели, разговаривали. Это были потрясающие разговоры, они произвели на меня больше впечатления, чем книги, которыми был полон дом. Так у меня и остался в сознании этот народный хор. А потом, конечно, когда читаешь пьесы Древней Греции, древних авторов, — много там значит хор. Рок. И поэтому для меня важны были, с одной стороны, большие куски, где каждый кричит свою правду, — это разные люди, разных возрастов, разных профессий, а с другой стороны — общий хор.

Сейчас мы ехали, у вас там демонстрация сегодня — общая музыка, очень много людей что-то кричит. Это, в общем-то, тоже голос, он очень интересный. У нас в 90-е годы все время были демонстрации, какое-то движение — и чтобы передать образ времени, это очень важно. Иногда, может, вся человеческая жизнь уходит на то, чтобы выкрикнуть что-то.

— И мой последний вопрос — потом мы перейдем к вопросам публики. Безусловно, ваша работа документирует невероятные изменения, которые произошли в советском и постсоветском пространстве за прошедшие 10 лет. Но вы начали свою карьеру, карьеру журналиста, в советское время, и мне было бы интересно услышать, как ваш подход к профессии и внешние обстоятельства — возможно, цензура — повлияли на то, как вы работаете.

Журналистика — очень интересная профессия, но я была все время как в тисках, когда работала в газете. То, что мне было интересно в человеке, — газете, конечно, не нужно было. И в русской литературе, и в белорусской существует такая традиция — устная история; не как в Америке, у нас это немного иначе. У нас очень важен эстетический момент, художественный. Я объясню, что это значит. Например, я пишу книгу о Чернобыле. И открывает книгу рассказ жены пожарника, который тушил реактор, и, конечно, острая лучевая болезнь — он две недели умирал. И можете представить весь кошмар, который пережила эта женщина: как на ее глазах этот мужчина превращался в чудовище, как она из него выгребала его внутренности — потому что он так исчезал? И как ей врачи говорили: «Забудь, что это любимый человек, это объект, подлежащий дезактивации». Как врач заглянула в бокс — они ведь лежали в боксах, эти люди, — и увидела, как жена его гладит, и сказала: «Боже, ты с ума сошла, ты гладишь реактор». Но как об этом рассказать? Я ведь не собираю коллекцию ужасов. Высшая моя цель — собрать человеческий дух, т. е. образ времени. Как сделать, чтобы человек это прочел? Если дать это в чистом виде, вы просто отодвинете: это невозможно выдержать. И, конечно, я об этом рассказала, перемежая две вещи: ее рассказ о любви и вот этот весь чернобыльский кошмар.

Как и в жизни, как мы ее переживаем – ведь в ней же столько вещей, от которых можно сойти с ума, и в личной жизни, и в общей. Но что нам помогает выжить? Во-первых, сама инерция жизни: надо встать утром, приготовить завтрак, если кто-то есть. С другой стороны, природа, т. е. масса вещей, на которые мы откликаемся. И поэтому я стараюсь, чтобы и в моих книгах так было. В жизни красота и смерть — это всегда перемешано, особенно в нашей истории смерть всегда рядом, зло всегда рядом.

Например, в книге «Время секонд хэнд» есть рассказ, который очень важен для меня, — «Что такое зло?». Когда говорят о сталинских лагерях, всё отодвигают и говорят: Сталин и Берия. Но нет химически чистого зла. Там есть рассказ, когда человек, который мне его рассказывал, мальчиком очень любил тетю Олю. У нее были красивые волосы, красивый голос, и он был влюблен в нее. И потом, когда он уже был студентом, была перестройка, мама ему призналась — ведь в каждой семье были какие-то семейные тайны, — что тетя Оля в 37 году донесла на собственного брата, и брат погиб в лагерях. И вот есть у нас такие встречи, когда очень важно выяснить для себя, для своего мировоззрения, что же это такое. Он приехал к тете Оле, она уже болела очень тяжело, и спросил: «Зачем ты это сделала?» Тетя Оля сказала: «Попробовал бы ты найти в сталинское время честного человека», и тогда он задал ей второй вопрос: «А что ты помнишь о 37 годе?» И тетя Оля улыбнулась и сказала: «Боже мой, это были самые счастливые годы моей жизни. Меня любили, я любила». Вы понимаете, нельзя представить себе, что вот это зло существует как-то совершенно отдельно.

Я помню, когда я в Иркутске была в музее жертв политических репрессий, там висели портреты всех начальников этих лагерей, — вы знаете, это были очень счастливые люди. Это не животные какие-то, бандиты, это были красивые человеческие лица. Значит, зло — это более изощренная вещь, чем мы можем себе представить, зло как бы рассыпано в мире. Оно в разных обличиях, оно постоянно вокруг нас, постоянно нужно делать выбор. Вот на все эти вопросы мне и хотелось отвечать. Чтобы это не было чистой журналистикой, должны быть ответы на главные вопросы.

Ведь что мы хотим узнать о войне? Не то, что столько-то людей убили или подорвали эшелонов, а как люди в этом аду смогли оставаться людьми. Из-за того, что мы не отрефлексировали свое прошлое — что такое 37 год, что такое Великая Отечественная война, это тоже очень непростая история, — а просто сделали табу: об этом нельзя говорить, это нельзя пересматривать, — всё это опять возвращается к нам. И в том же Иркутске я встречаю в общежитии молодого человека вместе с его другом, и они говорят, что читают Троцкого: «Вы не смогли сделать, а мы сделаем свою революцию». Почему немцы до сих пор о тридцатых-сороковых годах говорят с каждым поколением? Потому что в человеческой душе очень много опасностей. И если не говорить об этих вещах, они возвращаются к нам.

— Из зала: У меня вопрос: вы сказали, что эта книга, «Время секонд хэнд» — заключительная книга вашего цикла. Нет ли у вас соблазна написать книгу о Донбассе?

Я еще раз повторю, я не журналист, я — литератор, и я занималась этим «красным человеком»: что и кого рождает утопия? Для меня важен эпиграф в книге французского автора, когда он говорит, что любая утопия развращает и палача, и жертву, они становятся братьями. Например, последние выборы Путина: я разворачиваю газету и не верю своим глазам: доверенные люди Путина — вся элита Россия. И я начинаю понимать, что вот это чудовище, великая идея, никого не выпустило из своих объятий. Необязательно сидеть в лагере, можно было где-нибудь сидеть в издательстве или строить мост — и быть пораженным этим. И нельзя представить себе: вот мы в 90-е бегали по улицам и говорили «Свобода, свобода», но никто понятия не имел, что это такое. Свободных людей не было. Мечтание о свободе еще не говорит, что ты — свободный человек.

Здесь, в Европе, в Америке эту свободу делали 200-300 лет, а мы себе представляли, что выйдем из тюрьмы, где сидели десятки и даже сотни лет, и будем сразу свободными завтра. Для меня проблема существует гораздо шире, и все, что я могла сказать о «человеке красном», который воюет в том же Донбассе, я думаю, что сказала. Мне кажется, что всё оттуда вырастает, из того советского времени: и Донбасс, и Сирия даже. Всё-таки вывели этого особого человека, особое мировоззрение, особое отношение к смерти. Я написала о войне в Афганистане, о малых войнах, которые были на окраинах империи после перестройки, и я не думаю, что Донбасс чем-то отличается. То, что я поняла о «красном времени» — назовем его так, — я сказала.

— Из зала: Владимир Эпштейн. Я очень горд, что представитель моего, пережившего советскую власть, поколения стал лауреатом самой престижной в мире литературной премии. В своем ответе по поводу Советского союза вы выделили в человеческом плане страны Балтии. Чем вы объясните именно «в человеческом плане», что нет в Балтии выживших в результате Холокоста? То есть число уничтоженных евреев во время холокоста именно на территории стран Балтии составляет свыше 98 процентов, и как это соизмеряется с тем, что вы выделили Балтию?

Это хороший вопрос, и об этом у меня в книге «Время секонд хэнд» очень много сказано. Не конкретно о Прибалтике, а о том, как немцы расстреливали евреев в Белоруссии. Иногда из ямы удавалось вылезти одному или двум. И особенно подросткам или молодым людям, которые были сильнее, чем остальные. Они потом днями кружили по лесу и искали партизанские отряды. Они хотели отомстить за своих братьев и сестер, за своих родителей, которые погибли. И там есть рассказы, как в тех же партизанских отрядах их расстреливали. Есть все эти истории, но вопрос, который мне задали, был другой: кому удалось выйти из социалистического окружения, идеи? Вот я как его поняла. И в этом плане я думаю, прибалтам это удалось скорее, потому что это была зона интересов Швеции, Германии, они им помогли.

Я вам больше скажу: например, каратели, которые работали на территории Белоруссии, были все из Украины. И больше того, не только в Литве, в Латвии уничтожали евреев еще до того, как успели прийти немцы, это было и на Украине. И вы знаете, что делала Польша с евреями. Но мы же не будем отрицать, что Польша сегодня в ЕС, и она как-то из этого социализма вылезает лучше, чем мы.

Холокоста во «Времени секонд хэнд» очень много. Я даже не буду с вами спорить. Я помню, как рассказывали историю (она есть в книге). Я, уже закаленная, я сидела и плакала с этим старым евреем, который рассказывал, как у них в партизанском отряде была красивая девушка Роза, которой пользовались все командиры. Они, конечно, пользовались и другими молодыми девушками, но когда те девушки рожали, детей отдавали в крестьянские семьи, но когда забеременела девушка Роза, то кому нужен еврейский мальчик? Мальчик или девочка, которая должна была родиться? И вот этот старый еврей рассказывал, он тогда был мальчиком, и он вернулся после одного задания, а этой Розы нет. И он спросил: «Где Роза?» А ему сказали: «Молчи, потому что и тебя убьют, как её». И вы знаете, без слез все это слушать просто невозможно, это надо читать, там очень много таких рассказов.

Но понимаете, есть разное время, и сегодня люди, живущие в Латвии, — несут ли они ответственность за то, что делали их родители? В высшем смысле несут, но я знаю, что один из моих знакомых журналистов в Польше написал, что поляки делали с евреями. Поляки хуже всех относились к евреям, и ксёндзы прямо на проповеди произносили «убей еврея». И все общество обрушилось на этого журналиста, теперь еще одна журналистка написала, что они чувствуют, что им придется уехать из страны. Никто не хочет думать, что его родители были такими. Это требует времени, так что я абсолютно понимаю то, что вы говорите; и в литовских деревнях я тоже слышала много рассказов страшных.

— От одного издания к другому в ваших книгах много изменений, и вы продолжаете менять редакции ваших книг. Что вызывает эти перемены? Это что-то, что диктуется вашим стилем, или цензурой, или редакторскими соображениями?

Главную правку я сделала перед тем, как издавался четырехтомник — это было в 2004 году, — потому что произошла перестройка и люди стали внутренне свободными. Я помню письмо одной женщины, которая написала: «Я тогда боялась, а теперь хочу сказать всю правду». С одной стороны перестройка, а с другой — человек, прежде чем исчезнуть в темноте, не хочет все-таки исчезнуть бесследно. Документ — это не какой-то застывший канон, это живое существо. Пока человек жив, он или вспоминает, или дополняет, это всё живет в его душе. И я, как честный автор, хочу как можно больше правды времени вместить, если такая возможность есть. Я как бы дополняю: когда приходят письма, встречаясь с людьми. Иногда одну и ту же историю человек через два года расскажет иначе — не то чтобы он что-то придумал, но или удастся ему лучше сказать, или еще что-то. Это всё я тоже учитываю. Не надо относиться к документу, как к какой-то мертвой вещи: пока человек жив, он имеет право на продолжение.

— Из зала: Вы говорите о том, как злокачественное мировоззрение, злокачественная идея приводят ко всяческим зверствам. Но обществу нужна какая-то система мировоззрения. Вопрос в том, чем ее заменить, эту злокачественную идею — чем-то доброкачественным, нормальным. И проблема в том, что Западный мир тоже переживает кризис идей мировоззрения, по крайней мере с начала 20 века. Что, как вы думаете, могло бы быть доброкачественной, нормальной системой и для России, и для Западного мира, и для любого цивилизованного современного общества?

Конечно, очень интересный вопрос, и я хочу сказать, что я не отношусь к тем людям, которые могут сказать, что вот то, что есть в Европе или в Америке, — это идеальное, это не требует движения. Можно сказать, что сегодня все переживают кризис, но кризис, в котором находятся постсоветские страны, — это все-таки что-то другое, потому что общество никак не может выскочить из этого круга идей, когда человеческая жизнь ничего не стоит.

Даже недавний случай, когда освободили женщину-летчицу из Украины, Савченко. И вот ты смотришь по телевизору, что Савченко встречают журналисты, народ, президент присылает за ней свой самолет, — и встречают двух русских офицеров, на которых её обменяли. Аэропорт оцеплен, пропущены только их жены, и куда-то они исчезают, и никто не знает, где они. Вот цена человеческой жизни.

Мы еще не решили какие-то элементарные вопросы человеческого общежития. Этот наглый капиталист, который у нас, это, конечно, не то, о чем мы мечтали в 90-е годы. Не несли же мы лозунги «Вся нефть — Абрамовичу» и «Все миллиарды — Путину». Если же говорить о философской стороне вашего вопроса, то помните, в 90-е годы была популярна статья американского философа «Конец истории»? Как было все наивно и естественно на Западе, и в Америке, и мы думали, что вот сейчас будет некий праздник свободы! И были диалоги Далай-ламы и Горбачева о неком совершенном мире.

В общем-то, сказочные времена были с сегодняшней точки зрения, а оказалось, что мы стоим на пороге каких-то религиозных великих войн. Этот терроризм, когда мы в руках каких-то безумных одиночек, экологические проблемы. Если все-таки говорить о будущем, то хочется надеяться, что люди перестанут убивать людей, а будут убивать идеи.

И все-таки проблемы экологические, наверное, станут самыми важными. Я это пережила, когда писала книгу о Чернобыле и была в Чернобыльской зоне: люди ушли из домов, и в этих домах живут животные, выбегает стадо кабанов, зайцы. Деревянные дома за тридцать лет уже становятся землей, природа очень быстро забывает человека, и ты начинаешь понимать, что в этом поединке человека и природы человек, видимо, взял на себя не ту роль. Говорить с природой с позиции силы совершенно невозможно, и я думаю, это будет главным в будущем. Но сегодня бессмысленно прогнозировать будущее, оно всегда не такое, как думается. Я до сих пор удивлена, как Глоба не бросит свою профессию.

— Из зала: Во-первых, я хочу сказать вам большое спасибо и поблагодарить вас за ваши книги, они действительно относятся к такой категории книг, которые, не знаю, могут ли изменить все общество, но отдельного человека изменить могут и на иные вещи заставляют смотреть лучше. У меня вопрос персонального порядка: вы получили Нобелевскую премию, как изменило это вашу жизнь, внутренне и внешне?

Мы очень много придаем значения таким фантастическим вещам, но я помню, у меня спрашивали: «Когда вы узнали о премии, что вы делали?» Я говорю: «Я гладила». И я хочу вам сказать, я по-прежнему глажу. И по-прежнему к каждой новой книге отношусь не как к опасности, это неточное слово, но как к какому-то очень большому испытанию. И чем мне тут может помочь Нобелевская премия?

Вопросы переводил Анатолий Самочорнов

Беседу расшифровал Максим Дьяконский

Запись второй беседы со Светланой Алексиевич читайте здесь.