После начала вооруженного противостояния на востоке Украины многие российские и зарубежные СМИ сообщали о том, что на Донбассе воюют российские солдаты. Кремль отрицал участие российской армии в конфликте, однако подтверждения всплывали в медиа и социальных сетях — и это не первый раз. Еще в советские времена появилось выражение «интернациональный долг», ставшее известным в период войны в Афганистане, когда советская армия помогала афганцам строить государство и добилась в этом больших успехов. Однако Афганистан — не единственная страна, куда были отправлены войска. Рассказываем про малоизвестную гражданскую войну в Анголе, в топку которой были отправлены тысячи служащих без имён и документов, исполнявших свой боевой долг.

В 1975 году африканская страна Ангола получила независимость от Португалии. За освобождение от колониальной зависимости боролись три национально-освободительных движения: Народное движение за освобождение Анголы (МПЛА), Национальный фронт освобождения Анголы (ФНЛА) и Национальный союз за полную независимость Анголы (УНИТА).

В 1961 году, когда в Анголе только началось восстание против португальского владычества, Фидель Кастро отправил в Анголу на помощь МПЛА военных специалистов, а также некоторое количество военного снаряжения. Повстанцы также обратились за помощью к руководству СССР. В Москве хорошо понимали, что МПЛА может стать новым союзником Советского государства, поэтому ему во что бы то ни стало необходимо помочь. В СССР стали прибывать командиры МПЛА, которые проходили обучение и возвращались в Анголу для продолжения борьбы с колониальными властями.

И вот в 1975 году МПЛА занимает столицу Анголы Луанду и провозглашает независимость страны. Однако не успели португальцы покинуть Анголу, как лидеры повстанческих группировок передрались между собой: ФНЛА и УНИТА объявили войну МПЛА и стали вести боевые действия против бывших союзников, так что национально-освободительная война превратилась в гражданскую.

Итак, вся Ангола стала ареной боев между тремя группировками — МПЛА, ФНЛА и УНИТА. Первых, как мы уже знаем, поддерживали Куба и СССР. ФНЛА и УНИТА пользовались поддержкой соседнего Заира, ЮАР, Родезии (ныне Зимбабве) и, разумеется, США. Почему разумеется? Потому что в то время по всему миру действовало очень простое правило: где появляется Советский Союз и где он может установить новую сферу влияния, там же появляются американцы, и наоборот. Кто победит в Анголе, получит всю южную Африку.

Однако Ангола была интересна советскому руководству не только как разменная карта в противостоянии с США; ангольская земля богата залежами нефти, руды, алмазов и многого другого; пожалуй, в каждой стране знали, что в Анголе выращивают кофе, сизаль (грубое волокно, из которого делают канаты, мочалки, щетки и даже мишени для дартса), кешью, а также красное и черное дерево. Конечно, официально советская помощь подавалась в СССР как «помощь братскому народу Анголы в построении справедливого социалистического государства». На самом же деле советские лидеры понимали: если МПЛА победит в этой войне, то Ангола превратится в мощный форпост СССР в Африке, откуда можно расширять свою сферу влияния на Мозамбик, Намибию, Уганду и даже ЮАР.

В 1975 году, когда противостояние между МПЛА и ФНЛА в союзе с УНИТА только началось, Советский Союз начал поставлять в Анголу военное снаряжение: вертолеты, самолеты, танки (среди которых было около семидесяти легендарных «Т-34»), сотни БТР и БМП, РСЗО, артиллерию, минометы, зенитные установки, а также инженерное оборудование, боеприпасы, провизию, медикаменты и многое другое. Отметим, что вооружение в Анголу также поставляли Югославия, ГДР, Алжир и КНР. Уже в 1976 году, когда между бывшими союзниками начались активные боевые действия, в Анголу прибыли советские инженеры, военные специалисты, переводчики и бойцы спецназа. В результате Ангола стала мощным форпостом СССР в южной Африке: вся ангольская военная инфраструктура могла быть использована советскими специалистами, военно-морские и военно-воздушные базы Анголы поступали в распоряжение советских ВМФ и ВВС.

Первые годы МПЛА вместе с советскими офицерами вела бои против ФНЛА и УНИТА. Советским военнослужащим пришлось столкнуться со многими трудностями на службе: часто они жили в землянках или палатках, не имели доступа к чистой воде, испытывали нехватку медикаментов и страдали от ужасных африканских заболеваний. Именно там, в ангольских окопах, кажется, и появилась эта песня:

Куда нас, дружище,

с тобой занесло,

Наверно, большое и

нужное дело?

А нам говорят:

«Вас там быть не могло,

И кровью российской

Анголы земля не алела…»

Это строки из стихотворения советского военного переводчика Александра Поливина «Вас там быть не могло». Эта песня станет гимном советских военнослужащих, прошедших Анголу.

В 1981 году случилось совершенно невероятное: армия ЮАР, одна из сильнейших и самых боеспособных на континенте, перешла границу и начала вести боевые действия против ангольской армии. Операция южноафриканцев получила кодовое название «Протея»; в результате ангольская армия потеряла почти тысячу человек убитыми и ранеными. В ходе наступления армии ЮАР погибло 9 советских военнослужащих, а один офицер был взят в плен. Характер войны изменился: теперь ангольской армии под руководством советских офицеров пришлось воевать против хорошо вооруженной армии ЮАР.

Кстати, в Анголе советские летчики и командование впервые узнали про новое оружие повстанцев — американский ПЗРК «Стингер». Да, именно там, а не в Афганистане, расчеты «Стингеров» сбивали самолеты и вертолеты с советскими экипажами. Советское командование быстро оценило угрозу нового оружия и разработало план по захвату образца. Уже в 1983 году советский спецназ, действуя вместе с ангольскими и кубинскими солдатами, захватил партию новеньких «Стингеров», которые тут же были отправлены в СССР для изучения в НИИ и секретных лабораторях, где ученые пытались найти слабые места оружия и разработать отечественный прототип.

Война продолжалась, и армия ЮАР с каждым днем продвигалась вглубь территории Анголы. Теперь вместе с ангольскими солдатами на передовой сражались советские офицеры. Вот что, например, написал военный переводчик Игорь Ждаркин во время боев под Куиту-Куанавале, который прозвали «ангольским Сталинградом»:

«В 13.10 противник обстрелял 59-ю бригаду снарядами, начиненными химическими отравляющими веществами. Много ангольских солдат отравилось, некоторые потеряли сознание, командир бригады кашляет кровью. Зацепило и наших советников. Ветер как раз дул в их сторону, многие жалуются на сильнейшие головные боли и тошноту».

Эта запись была сделана 29 октября 1987 года. А уже 1 ноября Игорь Ждаркин пишет в дневнике:

«Наши артиллеристы получили данные разведки и решили подавить батарею 155-мм гаубиц противника. Ангольцы дали залп из БМ-21. В ответ обозленные юаровцы открыли огонь из всех своих гаубиц. Били очень точно, с небольшими перерывами. Один из снарядов разорвался совсем рядом. Как оказалось потом, мы „второй раз родились“. После обстрела в радиусе 30 м от землянки комбрига все кустарники и маленькие деревца начисто срезаны осколками. Плохо слышу на правое ухо. У старшего немного „шумит“ в голове».

Советские военнослужащие, которые вели эту артиллерийскую дуэль с южноафриканцами, позже сказали: «Такого ада мы не видели даже в Афганистане».

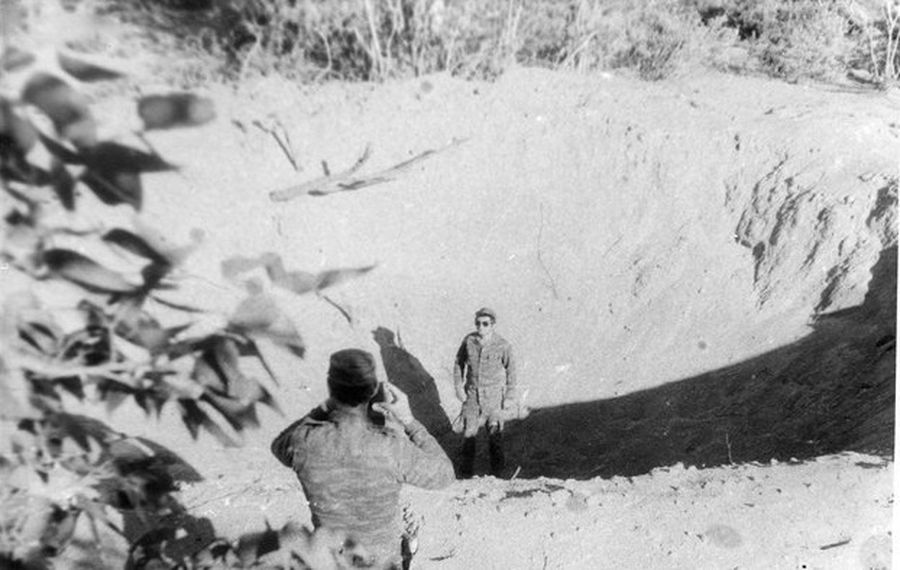

Что интересно, советские специалисты прибыли в Анголу с четким приказом от командования: «Ангольцев можете обучать, тренировать, консультировать, но ни в коем случае не смейте за них воевать». Однако время от времени этот приказ нарушался: так, например, главный военный советник, а ныне генерал-полковник В. Н. Беляев командовал отрядом из ангольцев во время поиска разбившегося истребителя ВВС ЮАР.

«Двое суток лазили по саванне и прибрежной «шане» — так ангольцы называют заболоченную, покрытую высокой травой прибрежную полосу. Вымотались вчистую. Но самолет нашли. Вернее, то, что от него осталось. Даже тело летчика обнаружили, хоть и труп уже разлагаться начал, жара и влажность сделали свое дело, да и местные четвероногие хищники «приложили зубы». Взрывом ракеты юаровского пилота буквально перерубило пополам, но «верх» под обломками самолета довольно хорошо сохранился. Его и сфотографировали: не тащить же гниющие останки на себе. Эти фотографии фапловцы вместе с кубинцами позже использовали в пропагандистских целях, выпустили листовку на английском языке. Что-то вроде того, что «такой конец ждет всех империалистических и расистских стервятников в небе независимой Анголы», — вспоминает Беляев.

Несмотря на то что ангольскую армию тренировали опытные советские инструктора, случались и курьезы. Так, например, несколько ветеранов Анголы вспоминают, что больше всех боялся столкновений с противником не кто-нибудь, а бойцы ангольского спецназа. Они упорно не желали участвовать в боевых действиях против солдат ФНЛА и «петухов» (так ангольцы называли солдат УНИТА), а своё умение и мускулы предпочитали показывать на пляже перед девушками. Однако регулярная армия Анголы со временем стала мощным боеспособным соединением. Советские офицеры, инженеры и инструктора выполнили свой боевой долг.

Война в Анголе была строго засекречена. Разумеется, советские СМИ регулярно сообщали о том, что, дескать, в Анголе идет гражданская война и что советское руководство полностью поддерживает МПЛА. Однако о том, что туда сотнями и тысячами направлялись советские военнослужащие, никто не говорил, — это было строго засекречено, как тогда, так и сейчас. Более того: во избежание возможных международных скандалов руководство СССР решило максимально засекретить факт присутствия советских военнослужащих в Анголе. Офицеры и солдаты советской армии носили чужую униформу без знаков различия, а также не имели при себе личных документов, удостоверяющих личность. Советским пилотам был дан четкий приказ: «Если попадете в плен — мы вас не знаем, выкручивайтесь сами». Приказы не обсуждаются, поэтому одни пилоты в безвыходной ситуации сознательно шли на смерть, другие же пускали пулю в лоб. За 15 лет, что Советский Союз помогал строить национальную армию Анголы, были сбиты десятки самолетов и вертолетов с советскими экипажами, выполнявшими интернациональный долг. Более того, после развала СССР многие офицеры из республик бывшего Советского Союза вновь вернулись в Анголу, чтобы иметь возможность хотя бы там, в далекой Африке, заработать средства к существованию. Российские, украинские, казахские, белорусские офицеры садились за штурвалы самолетов, разминировали дороги, нередко ценой своей жизни, управляли танками и бронемашинами, а если требовала ситуация, брали в руки автомат и шли в бой. А сколько ветеранов Анголы, которых новое российское правительство отказывалось считать ветеранами боевых действий?

Советские военнослужащие проходили службу не только в Анголе. Например, в Сомали уже с 1974 года служило более двух тысяч солдат и офицеров советской армии, а армия Сомали была настолько хорошо вооружена, что советские офицеры докладывали в Москву: «Товарищ генерал, с таким оружием, что мы поставили, они могут хоть до Берлина дойти». Эфиопия, которая в то время воевала с Сомали, также имела армию, обученную советскими специалистами и построенную по советскому образцу. Советские инструкторы побывали и в Йемене, Мозамбике, Гвинее Бисау и других африканских странах. Однако гражданская война в Анголе стоит особняком. И вот почему.

Согласно официальным цифрам, только за 1975–1991 гг. в Анголе прошли службу более 11,5 тысяч служащих советской армии — рядовой состав, прапорщики, матросы, морские пехотинцы, а также члены семей военнослужащих. По подсчетам Союза ветеранов Анголы, всего в этой стране в разное время служило более 50 тысяч советских граждан. Однако точное число убитых и раненых в той далекой войне, увы, до сих пор неизвестно. Кто-то погиб от пуль солдат-оппозиционеров, кто-то стал жертвой артиллерийских обстрелов армии ЮАР, а кого-то убил африканский климат: болезни, засуха, высокая влажность и укусы насекомых. Мы можем поискать данные об убитых советских военнослужащих в Анголе, и везде мы найдем одно и то же: «Согласно официальным данным, в Анголе погибло 54 советских гражданина». Но подлинные цифры до сих пор хранятся в архивах под грифом «секретно».

Тысячи советских военнослужащих прошли службу в Анголе, возможно, сотни погибли или пропали без вести. А как их звали? Кем они служили? Как они погибли? И как долго подробности войны в Анголе будут скрываться от народа? Увы, ответы на эти вопросы, друзья, мы получим нескоро.