Основной инструмент историка — источник. К сожалению, он иногда оказывается ненадежным, а подчас — хрупким и не сохраняется до наших дней. Тогда приходится использовать запасной инструмент — фантазию. Дмитрий Левчик, обращаясь к очередному эпизоду из жизни Московского князя Дмитрия Ивановича, прибег именно к этому средству и предлагает рассказ об одной из важнейших для князя Дмитрия битв.

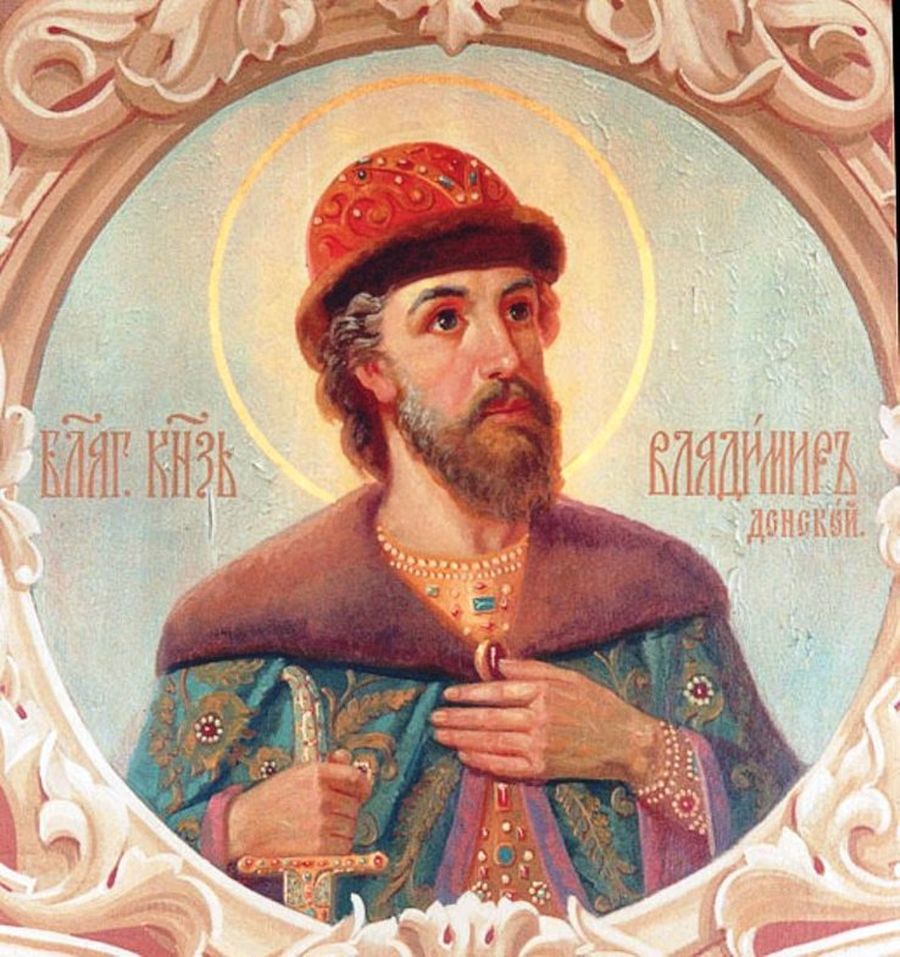

С восточной стороны от Московского Кремля, в конце улицы Варварки, уже на Старой площади расположен великолепнейший храм Всех Святых в Земле Российской Просиявших, или Храм Всех Святых на Кулишках. Чуть дальше, если идти по прямой к Старосадскому переулку, стоит не менее чудный, но более камерный храм Святого Владимира в Старых Садах. В храме Всех Святых особо почитается Дмитрий Донской. Говорят, что этот храм тесно связан с победой князя в Куликовской битве, что храм построен в честь его победы над Мамаем.

Я не уверен, что это так. Расскажу свою версию.

Вернёмся во времена Дмитрия Донского ещё до Куликовского сражения. В ноябрь 1368 года.

В том году шла жестокая война Московского и Тверского княжеств. Москвичи никак не желали мириться с тем, что Тверь вновь после погрома 1327 года подняла голову и вновь правдами и неправдами добивалась от Великого хана (от ставленника гурагана Мамая хана Ахмада) признания за своими князьями титула Великих. Естественно, наследственно Великому князю Дмитрию (пока ещё не Донскому) это не нравилось. Великий князь должен быть один! Вспыхнул конфликт. Как всегда, из-за ерунды — парочки спорных приграничных сёл. Поначалу даже не между Москвой и Тверью, а между двумя маленькими княжествами Микулинским и Кашинским.

В конфликт микулинцев и кашинцев из-за двух сёл сразу вмешались богатые и агрессивные соседи — Москва и Тверь. Соседи, естественно, поддержали разные спорящие стороны. Конфликт перерос в стычки. Стычки — в сражения. Поначалу москвичи попытались решить дело малой кровью: попросту обмануть тверского князя. Под гарантии неприкосновенности, данные митрополитом Алексием, тверского князя Михаила пригласили в Москву урегулировать территориальный спор. Михаил поверил двум уважаемым людям: Дмитрию Московскому и митрополиту Алексию (как не поверишь — они же святые, как стало сейчас известно), — поверил и приехал в Москву. Там его схватили, заковали в железа и устроили судилище.

И сел бы Михаил на многие годы в московскую тюрьму, да Мамаева Орда не позволила твориться беспределу. Прислала аж трёх послов с требованием отпустить тверича. Делать нечего! С Мамаем в тот год воевать Дмитрий не мог. Отпустил. Однако в отсутствие Михаила Тверского московская армия вторглась в пределы Твери и начала грабить её предместья. Вернувшийся из плена жутко обозлённый на москвичей тверской князь обратился за помощью на Запад — и Запад помог. То есть помогло расположенное к западу от Твери Великое княжество Литовское, чей правитель Ольгерд был женат на дочери тверского князя. Армия Ольгерда отбила москвичей от Твери и быстро двинулась на Москву.

Известно, что литовская армия атаковала Кремль, но была отбита. Ольгерд ушёл, и последующие его походы 1370 и 1372 годов на Москву были неудачны.

Что произошло под Москвой? Как складывалась битва литовцев и москвичей ноября 1368 года? Реальных данных об этом нет. Мы предлагаем реконструкцию события. И исходим скорее из логики военной истории, нежели из данных источников.

Я полагаю, для Москвы это была нелёгкая битва и важная победа. Почему? А потому что разгромили воины Дмитрия армию, которая и по численности, и по техническим характеристикам была лучше московской.

Что же было у литовцев такого, чего не было у москвичей? Ответ прост — огнестрельное оружие. Лёгкое, совсем новое огнестрельное оружие — «ручницы» (вес — 2–3 кг, длина ствола — 30–45 см, калибр — 20–33 мм) и «гаковницы» (вес — 5–8 кг, длина ствола — 40–100см, калибр — 20–30 мм) — появилось в Литве почти одновременно со всей Европой и ранее, чем в Московии: примерно, в конце 60-х годов XIV века. То есть наступающая армия Ольгерда наверняка имела в своём составе отряд воинов-«пищальников», вооружённых ручницами и гаковницами. У Дмитрия сего невиданного «огнестрела» не было.

Полагаю, что Ольгерд наступал с юго-запада. Он подошёл к Москве-реке и решил сразу, без серьёзной подготовки, атаковать Кремль. Плавсредств у него не было, а потому, очевидно, он обошёл Москву с юга и перешёл реку вброд рядом с нынешней Беклемишевской башней. Ольгерд, вероятно, построил войско где-то между современным Васильевским спуском и Старой площадью, между тогдашней торговой площадью и садами, тянувшимися на месте современных Старосадского и Петроверигских переулков. Ну, естественно, порох для ручниц убрал в тыл, подальше от стрел москвичей и сырости Москвы-реки. Изготовился Ольгерд и начал штурм.

Москвичи Кремль явно бы не удержали. Литовцы готовы были уже расстрелять из ручниц ворота Константино-Еленинской и Спасской башен (это эффективнее таранного удара и проще) и войти в крепость, как вдруг за мгновения ситуация изменилась. Подвела самоуверенность Ольгерда и убеждённость литовцев в том, что все русские войска заперлись за стенами. Видно, не провели литовцы разведку! Слишком спешили.

А в это самое время на помощь Дмитрию шли войска Владимира Серпуховского (об участии Владимира Серпуховского в этой войне известно). Полагаю, что они шли с севера или с востока, иначе бы литовцы их заметили. Они и нанесли удар в тыл литовцам со стороны садов. Литовцы опешили и побежали. Удар «засадного» (из-за садов) полка решил битву. А самое главное — в ходе сражения, наверное, захватил Владимир Андреевич пороховые запасы литовские. И ещё отступающие ручницы-гаковницы свои побросали, ведь несподручно вброд назад с такой тяжестью бежать. Вот это был настоящий подарок судьбы! Великий князь Дмитрий даже не знал, кто из святых помог ему захватить литовское чудо-оружие! Все святые, наверное, сразу были на его стороне! Так наверняка и повелел Дмитрий Иванович Московский поставить на том самом месте, где литовцы оставили свой порох, церковь Всех Святых, а рядом, там, откуда началась атака князя Владимира Серпуховского — храм Святого Владимира.

Церкви были сначала небольшие, деревянные, а в XVI веке их перестроили. Стали каменные. И так как к тому времени стёрлась из памяти победа на Кулишках (так исстари зовётся место между современной Старой площадью и Старосадским переулком) — стали считать церковь Всех Святых на Кулишках посвящённой самой значительной победе князя Дмитрия — победе на Куликовом поле.

А что же произошло с теми самыми гаковницами-ручницами? Захватить-то их захватили. И порох захватили. А пользоваться как следует москвичи сим оружием не умели. Не было спецов. Естественно, князь Дмитрий как опытный полководец, а паче митрополит Алексий как опытный политик, повелели те ручницы тщательно припрятать и никому не говорить, что у Москвы появилось огнестрельное оружие. И заодно князь явно дал задание своим командующим изучить возможности огненного боя малым числом пищалей и ручниц. Случай не преминул подвернуться.

Весной 1376 года Дмитрий Иванович послал воеводу Дмитрия Волынского в поход на татар. Московское войско подступило под Казань, и татары стреляли со стен города из луков и самострелов, и, как записал русский летописец, «з города гром пушаху страшаще русские полки». Ибо у татар было два тюфяка (пара маленьких орудий), которые не столько приносили вред войскам, сколько пугали («страшаще») лошадей. В конце концов, дело кончилось миром — московский воевода ушел, получил пять тысяч рублей отступного. Но главное — доложил воевода, что огнестрельное оружие в малом числе способно напугать даже приличное число лошадей, ибо технологии подготовки лошадей, включающей их «обстрел», тогда не было.

Дмитрий запомнил доклад Волынского. Он понял, что у него за оружие и как может он его эффективно применить. И, как увидим позже, применил. В главной битве своей жизни — в битве с Мамаем на Куликовом поле.