Я слышала много рассказов о том, как убивали евреев. Каждый — это мир содранной кожи. Каждый — свидетельство того, что сам факт, что мы живы — чудо. Огромная отлаженная машина работала над уничтожением евреев, и не справилась. Сегодня делюсь одним давним рассказом. Потому что 27 нисана по еврейскому календарю отмечается День Катастрофы (ивр. יום השואה, Йом ха-Шоа) — национальный день траура в Израиле и за его пределами, установленный Кнессетом в 1951 году. День, в который по всему миру вспоминаются евреи, ставшие жертвами нацизма во время Второй мировой войны.

Мой Бабий Яр

В Бабий Яр меня впервые привезли, когда мне было лет 11-12, году, стало быть, в 1963-1964-м. Уже все было известно о Сталине, но еще оставался на посту Хрущев. Уже можно было открыть рот, но еще озирались, ожидая, что его кто-нибудь заткнет. Думаю, этим общим ожиданием окрика и был энергетически подпитан кремлевский переворот: народ сам выпрашивал того «отката», который даровал Брежнев. А прозвучала команда «заткнись» — и все встало на свои места: социальные ожидания граждан были удовлетворены и снова начался шепот.

В паузе между двумя шепотами, когда уже были опубликованы «Один день Ивана Денисовича» Солженицына и «Бабий Яр» Кузнецова, но оба автора еще не покинули родину, моя боязливая мама, равно напуганная гестапо и КГБ, посадила меня на трехпалубный туристический корабль с большими колесами, который плавал по Днепру по маршруту Херсон — Киев, и довезла до Киева. А там — до Бабьего Яра. Помню шелест зеленых крон, в которых гулял ветер. Помню, как подобрала белый камешек под ногами, который привлек внимание нерукотворной правильностью форм и мамин сдавленный крик: «Не трогай тут ничего! Это не камешки — косточки!» И что-то добавила о том, что здесь были расстреляны тысячи людей…

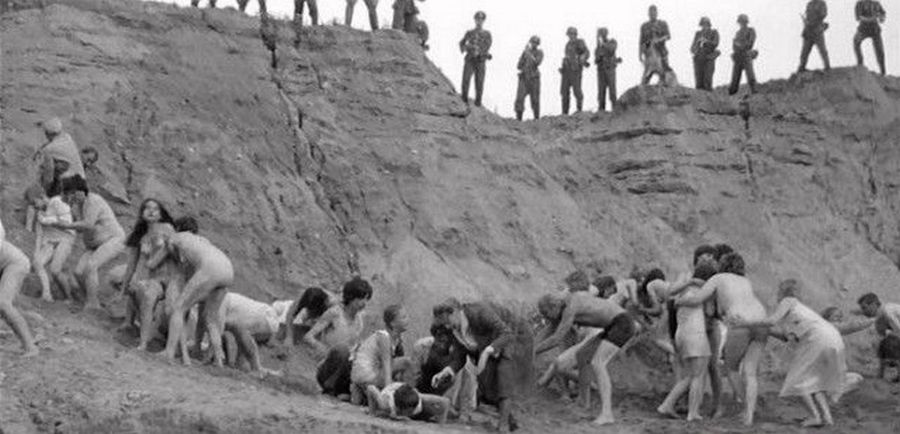

Воображения моего не хватило ни тогда, ни потом, когда уже видела фотографии обнаженных женщин, инстинктивно-стыдливо прикрывающих руками грудь за миг до пули. Я уже знала к этому времени, что фашисты убивали евреев только за то, что они — евреи. Уже знала, что так убит мой дед. Но чувство растерянности и недоумения — все перенеслось на камешек: какие кости, если я ясно видела белый камешек в зеленой траве ложбины Бабьего Яра?! Представить трудно, что это могла быть косточка. Человеческая.

И прошла жизнь. Я уехала из Херсона. Окончила в Москве институт кинематографии и ничем, кроме кино, никогда не занималась. А в перестройку пахнуло свободой, и когда мои товарищи стали сколачивать первые самостоятельные кинообъединения — отмежевываться от студий и редакторов, сами решать, что снимать, — я пришла к своему товарищу Роману Н. в канун пятидесятилетия расстрела в Бабьем Яру, и попросила дать мне камеру на денек. Он дал. Прекрасный новенький «Бетакам» нельзя было взять просто так: камера шла «в комплекте» с оператором. Даже с двумя: один — оператор, второй — видеоинженер. Я подивилась такой заботе о технике, но горевала, что предстоит работать не со «своим» оператором, который понимает все с полуслова.

Впереди была ночь в поезде, и я надеялась, что успею втолковать, что должно быть в кадре. До полуночи я рисовала им раскадровку на ресторанных салфетках, в блокноте. От крупного плана булыжника на проезжей части дороги — до перспективы самой дороги: воссоздать дорогу к Яру с точки зрения идущего на смерть, человека.

Мальчики слушали меня внимательно, но с недоумением непрофессионалов. Я не выдержала и спросила, что они снимали до этого. Оказалось, что камера была арендована в каком-то НИИ космонавтики и авиации, где простаивала без дела с тех пор, как сняли с двух самолетов приземление первого советского «шаттла» — корабля, который не только слетал в космос, а еще и вернулся. Прежде все космические ракеты выстреливали в небо навсегда. То ли в целях экономии железа, то ли от зависти к американцам, советская инженерная мысль сподвиглась соорудить корабль, который вернется на Землю. Это и был их «операторский» опыт.

По сценарию «народного гуляния» в Киеве предполагалось, что граждане рано утром стройной колонной пройдут тем же путем, которым шли евреи 50 лет назад в Бабьем Яру. Мы выскочили из поезда рано утром, и я истерически заметалась по площади в поисках такси, которое довезет нас туда, где собралась колонна.

Какой-то частник с интересом выслушал меня, сказал, что ни про какую колонну не слышал, но в Бабий Яр отвезет. И отвез.

Колонны действительно не было. Были люди, много людей. Разрозненные и неорганизованные, они слонялись по зеленым холмам и кручам над Яром. Бегали нарядные дети. А на дне Яра стояла на коленях группа других детей. Как я потом узнала, были они из Германии, — служили поминальный молебен и просили своего Бога простить преступления своих дедов и отцов. Я была потрясена, но к детям не приблизилась: не было языка, на котором я бы могла с ними говорить. Склонялись над Яром с двух сторон знамена с черными траурными лентами — желто-голубые — «самостийной» Украины с одной стороны, и белые с голубой лентой знамена Израиля — с другой. Я шепотом давала команды снять панораму — чтоб от флага до флага, и Яр посредине.

Это было редкое зрелище: флаг Украины и флаг Израиля в одном кадре, одинаково склоненные в траурном поклоне. Я металась с холма на холм, выбирая ту самую «точку», которая всегда решает все. Мальчики без особого энтузиазма следовали за мной. Я стащила их вниз — к подножию монумента, где десятки людей ставили горящие свечи. Просила снимать свечи…

Оператор выразил недоумение: как? Я, сдерживая раздражение, объяснила, что надо встать на колени, поставить камеру в траву, и сама уже ползала на четвереньках, выбирая «точку». Операторы плохо скрывали недовольство. Было трудно, но следовало терпеть: прийти завтра с другими не было возможности.

Народ расступался, освобождая мне место, и я не уставала благодарить.

Терялись среди деревьев люди с портретами своих близких, погибших в Яру. Извиняясь, я просила их разрешения снять и их, и портрет. Они называли имена.

Первая «Книга памяти» с подворным списком погребенных в Яру, продавалась здесь же. Первое издание «Черной книги» на территории СССР — тоже. Издатель Измаил Заславский с гордостью рассказывал, как он «достал» бумагу и все успел: и напечатать книгу, и переплести. Уговаривал меня признаться, что я приехала из Америки на съемки, а я уверяла, что я из Москвы. Он кивал: «Я понимаю, что вы так должны отвечать, но мне-то вы можете сказать правду».

Потерянный, слонялся неузнанным по Яру Алесь Адамович в клетчатой байковой рубахе на выпуск, с лицом землистого цвета и невидящими глазами, в которых застыла боль. Ни с кем не общался, не здоровался, не разговаривал — только пил глазами лица вокруг себя, и был в этот день там, где ему надлежало быть.

У подножия памятника снималась выжившая свидетельница — Мария Пальти-Гринберг, подростком простоявшая целый день в Яру в ожидании расстрела, спасенная загадочным человеком в штатском, который вывел ее за руку из строя голых женщин и объяснил командованию, что она украинка, попавшая сюда по недоразумению. Был мужчина, которого ребенком законопослушная нянька вела к Яру, пока кто-то ее не остановил, и не велел бежать прочь…

Поодаль от монумента, около узкой расщелины, стояли немолодые мужчины и женщины, и объясняли съемочным группам Германии, что на самом деле все было здесь: убивали здесь, стреляли здесь и об этот скальник, проглядывающий из-подо мха и травы, разбивали головы грудных младенцев. Там блестела на солнце монументальная Менора и стояли не в почетном карауле, а так просто группкой дети Киева — девочки и мальчики лет 13-14 с большими бумажными желтыми звездами Давида на груди, на которых была нарисована фломастером цифра — 6 000 000. У меня сжалось сердце. С такой звездой на пальто в последний раз видели соседи моего деда. Я спросила ребят, не страшно ли им с этими звездами ходить по Киеву, где антисемитизм посвистывал в воздухе, как сквозняк. Одна веснушчатая девочка прямо посмотрела мне в глаза и с полуулыбкой ответила: «Нет». Выдержала паузу в ожидании, не будет ли еще вопросов, и закончила: «Мы все скоро уедем».

И действительно, многие уехали. А в тот день уезжала из Киева я.

До поезда оставалось еще пару часов, и мы прошли по Крещатику — главной улице столицы Украины. В центре города в сумерках я увидела митинг и снова — колышущиеся на ветру желто-голубые знамена. Подошла поближе и услышала страстную речь, общий смысл которой не уловила, может, потому, что его и не было, а может, потому, что была оглушена зычной фразой, которую выкрикивал оратор: «Жидив и москалив — геть с Украины!»

Я стояла парализованная, и не укладывалось в голове, как можно в один и тот же день с одним и тем же флагом стоять скорбно над братской могилой расстрелянных евреев утром, и кричать «геть» — то есть «прочь» — вечером. В сумерках казалось, что это одни и те же люди. Я опустила глаза долу и позорно бежала подальше от этого места. Стыдно было, что не могу возразить, восстать, что-то сделать, чтобы он замолчал, этот оратор. Я была дважды тем, кого они хотели «геть»: «жидом» по крови и «москалем» по месту проживания.

Мои спутники следовали за мной.

В поезде на обратном пути разговаривать было не о чем: мы устали друг от друга, и разбрелись по своим купе. Утром с вокзала поехали прямиком на студию. Они отдали пленку, пока я пила кофе. Ушли, получив деньги, а мой товарищ Роман нашел свободную монтажную, чтобы вставить кассету — посмотреть, что удалось. На экране бежали полоски. Потом появилось изображение: размытое, искаженное, непригодное. Только по общему колористическому ходу я могла угадать, и потом — сквозь слезы — объяснять Роману, что это украинские и израильские знамена с двух сторон Яра. Операторы сместили объектив. Это долго объяснять, техническую сторону вопроса, да и не в ней суть. Важно было, что ни одного кадра увидеть было нельзя.

Я плакала, а все мотали пленки — в надежде, что хоть кадрик сохранился. Увы! Мальчики с Байконура сработали на славу. Пятидесятилетие в Бабьем Яру осталось только в памяти. Многие из тех, что были на том траурном митинге, нынче здесь, в Америке. Вы просили «геть» — вот и живите теперь без нас.

Я уехала тоже. И тут, в Америке, встретилась со многими, кто был на том памятном митинге. И самого невероятного свидетеля мне выпало снять. Интервью с Марией Пальти может увидеть нынче любой человек — архив Шоа Фаундейшен сохранил его на долгие годы. Ее уже нет на свете, а голос ее звучит.

Мария

Ей семьдесят в тот день, когда мы встречаемся, но выглядит она прекрасно: светлые голубые глаза смотрят молодо, доброжелательно, и интерес в них такой неподдельный, искренний и жадный, какой свойствен, скорее, юности, чем старости. У нее украдено детство, а потому и старости ей не видать. Сегодня их на земном шаре — двое-трое свидетелей. Всем выпало видеть разное. Марии достался уникальный опыт: долгий день простоять голой надо рвом Бабьего Яра и выйти оттуда живой. И спустя 60 лет долгий день в Филадельфии я слушаю — КАК.

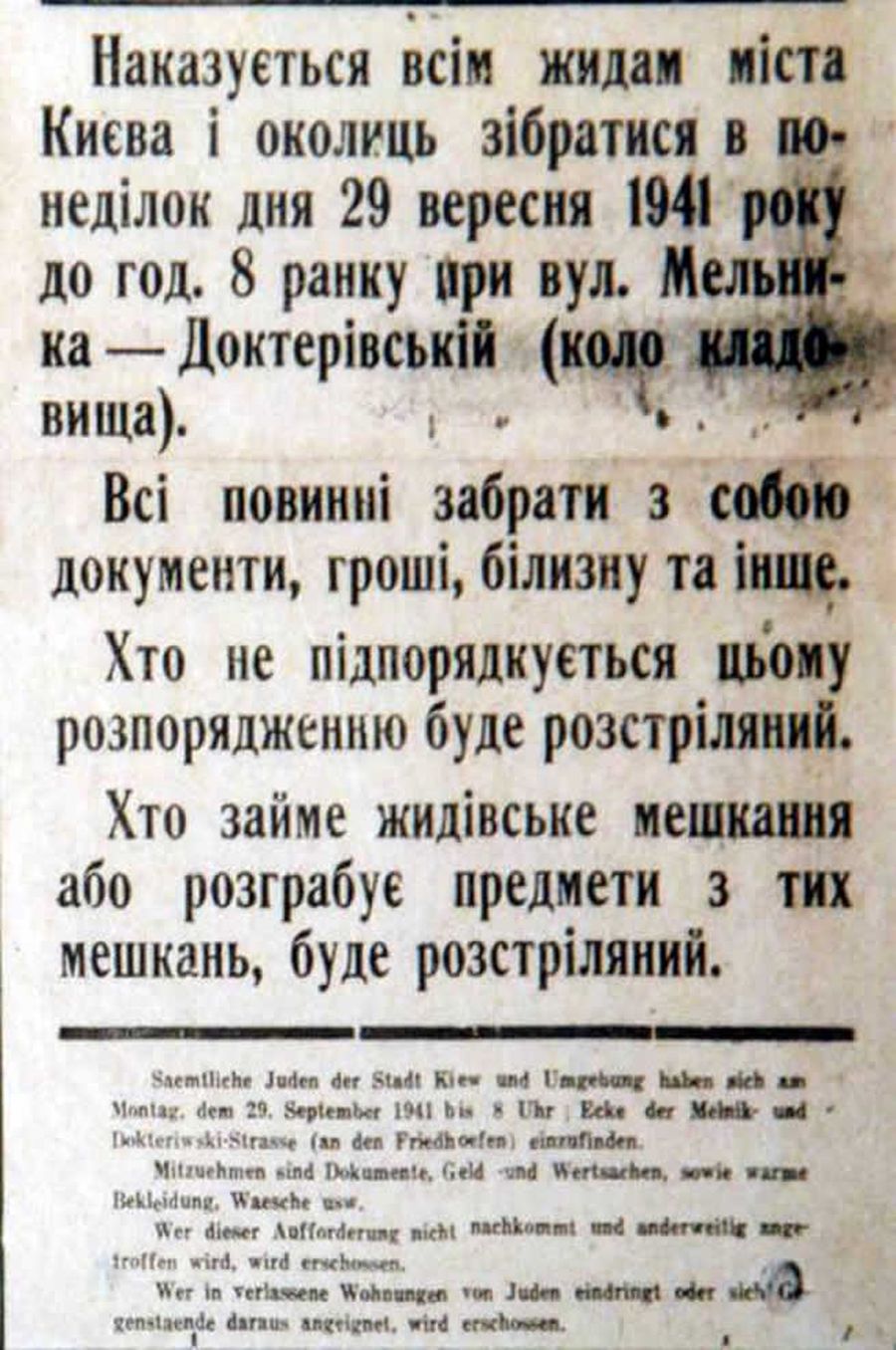

Возникает из небытия довоенный Киев, дом и двор на Тургеневской, дружная семья, в которой есть папа, мама, Мария, которой в декабре 1940 исполнилось 12, ее младший брат Абраша, ему семь, сестричка Поленька, ей три. Будет лето 1941-го, в которое грянет слово «война» из черной «тарелки» радиорепродуктора на стене в комнате. Растерянность, но не страх: она не понимала, что значит слово. Видела только, что мама плачет и складывает папины вещи: на следующее же утро папу забрали по повестке военкомата, и всей семьей они пошли проводить его. Потом появятся самолеты в небе с черными крестами на крыльях, потом сами немцы на мотоциклах, а на столбах улиц города расклеят объявления с приказом немецкого командования «Жидам города Киева собраться на улице Мельника с вещами…»

И поползут слухи о том, что евреев куда-то повезут.

Никто не будет спать, только Поленька. Мама будет раскладывать по маленьким вещмешкам что-то для Поленьки, что-то потяжелее — для Абраши, узелок для Марии и что-то для себя.

И будет утро… Удивительно тихим оно осталось в памяти Марии — ни ветерка: природа замерла в ожидании. Нежаркое солнце, листва деревьев, которая не шелохнется. И группка евреев во дворе. Соседи выйдут с ними проститься: с семьей Марии (тогда еще Пальти), с семьей Гени Б., с которой Мария знакома, но ни о какой дружбе в те годы речи быть не могло: Геня — десятиклассница, ей 17, и что ей дружить с 12-летней девчонкой? У Гени есть сестра-близняшка и соседка по дому — подружка и одноклассница Оленька, иначе Мария ее не называет: только ласково, «Оленька»…

И Оленька Рожченко пойдет провожать Геню. И семья Гени уйдет первой, а маму Марии остановит в воротах сосед дядя Коля и спросит: «Куда вы идете?» и строго велит им не выходить со двора, он сам сходит — узнает, что там такое. И мама подождет какое-то время, но будет нервничать: велено же очень строго быть утром на улице… И дядя Коля куда-то убежит и вернется, и велит еще подождать, потому что пока не очень понятно, что там будет — в районе улицы Мельникова…

Но кто-то помнит какую-то колею железной дороги, а потому растерянное воображение дорисует на рельсах поезд, стук колес и дорогу неизвестно куда… И мама ждать дядю Колю не станет — пойдет. Поведет за руку Поленьку, а Мария — Абрашу. И дети будут сонные и плаксивые. Поленьке трудно идти, а маме — трудно нести ее на руках, и так они вольются в огромное людское море, которое стечется ручейками со всех улочек города. И люди будут спешить и толкать друг друга. На каких-то тележках будут катить стариков, которые не могут идти. Будут телеги, запряженные лошадками, и на телегах будут сидеть дети, лежать баулы. Улица заполнится встревоженным гулом, гамом, плачем детей…

— И вы не чувствуете — что там впереди? — спрашиваю я.

— Нет, — честно ответит Мария.

Люди будут торопить друг друга. Спешить занять места получше в вагонах того поезда, который они напредставляли себе на ржавой узкоколейке… И чем ближе к улице Мельникова, тем плотнее толпа — уже плечом к плечу. А на тротуарах будут стоять и смотреть жители других национальностей, и кто-то успеет сказать, а Мария — услышать, что уже давно пора показать им — жидам, — кто в городе хозяин!

А на улице Мельникова, у самого Бабьего Яра, окажется, что стоят там рядком, отрезая Яр от улицы, огромные заграждения из связанных снопом ржавых рельсин — «ежи» — и оставлен только узкий проход… Не из рельсин ли той узкоколейки вязали, по которой никуда теперь не уехать, потому что нет ее — разобрали?.. И загоняют в этот узкий проход уже дубинками свои же — советские! — соседи-украинцы в немецкой форме, а по ту сторону «ежей» уже черно от немцев в форме, с собаками…

Толпа сожмется совсем, протискиваясь в узкую горловину западни. Закричат, заголосят люди, заподозрив, что поезда не будет. И мама бросит все мешки, как многие другие, и ее саму отбросит волной чужих спин — и Мария останется одна: потеряется…

Она закрывает глаза, запрокидывает лицо и тихо — чтоб не спугнуть соседей в мирном городе Филадельфия, не кричит, не плачет, а подвывает брошенным щенком: — Мама! Мама! — рассказывая мне, как она звала маму, потерявшись.

Ее бьют дубинкой по плечам, по голове, покуда она протискивается в это ущелье-горловину между «ежами», а я все спрашиваю, что она успевает увидеть.

И Мария рассказывает.

Про горы вещмешков, которые бросила не одна мама, а многие другие, которые поняли, что поезда не будет, и еще — гору младенцев! Живых, новорожденных, орущих на земле… Сегодня Марии кажется, что матери оставляли их в надежде, что кто-то подберет… Может, так оно и было — как узнаешь теперь? У матерей не спросишь, фашисты вряд ли расскажут… Они теперь благообразные старцы на пенсиях, неповинные в преступлениях: они выполняли приказ.

А в тот сентябрьский тихий день без ветерка она успевает увидеть, как оставленных на земле младенцев деловито поднимают с земли крепкие молодые руки с закатанными черными рукавами униформы, и бьют головой о камень невысокого скальника у Яра…

И кто там украинский полицай, а кто немец — уже не разобрать…

— И вот тут стало все понятно… — говорит она. — Стало понятно, что никуда не поедем, что сейчас убьют…

И еще стало слышно, что там — впереди — стреляют… И только страх: ледяной холод в животе, по рукам, по ногам. И — паралич.

— А дальше я просто не помню, — словно извиняясь, разводит руками Мария. — Но сразу — я уже голая и почему-то распущены волосы…

Как разделась, по чьей команде, сама ли — не знает она ничего вот уже более полувека. Стоит только голенькая и худая в толпе других голых женщин с распущенными волосами и все… Мужчины голые стоят в другой веренице — отдельно. И горы вещей по обе стороны от двух колонн — слева и справа…

А сзади все напирают, напирают сзади… Им-то там сзади не видно, что поезда нет. А Марии видно впереди, что там небольшой пригорок над Бабьим Яром… Видно, как поднимаются на этот пригорок на одну секундочку люди и — падают вниз, в Яр. Откуда стреляют — она не знает, не видит. То ли снизу, из Яра, то ли с другой стороны Яра. Там расстояние невелико: в том месте, где убивали на самом деле, а не там, где высится огромный уродливый монумент. Кто был в Яру — знает, что убивали совсем в другом месте: там, где стоит другой памятник — поскромнее правительственного — Менора…

Никто не плачет уже, не кричит по эту сторону заграждения. Люди просто воют.

— Да и не люди уже, — говорит Мария. — Тени людей…

Но она все зовет: «Мама!» — пока не видит на этом последнем пригорке и маму, и маленького Абрашу, и Поленьку. Поднимаются они на пригорок и тоже — падают… Звать больше некого… Остается камень… Камень вокруг и внутри — камень. Она сама становится каменной и холодной в этот солнечный полдень. И движется в веренице таких же каменных людей к последнему каменному пригорку.

И вдруг ее трогает за плечо человек… Спокойно, властно вытаскивает из этой очереди и, отведя на два шага в сторону, склоняется к ней и говорит по-русски, как ей кажется теперь, с украинским акцентом:

— Девочка, что ты здесь делаешь?

И отводит подальше, подальше… И как-то сам объясняет ей, что она попала сюда по ошибке: что здесь украинцев не убивают — только евреев.

— Ты, наверное, пришла кого-то провожать?

Она ничего не отвечает.

Он обнимает ее большой рукой. Молодой, с синими глазами, в штатском костюме в такую жару.

— И эта рука, — говорит Мария, — была такой… — и она не находит слов. — Не было такой силы, которая бы могла вырвать меня из его рук…

Подходит немец. В форме. «Офицер» называет его Мария. И «переводчик», как она думает о своем спасителе, спокойно по-немецки объясняет офицеру, что произошла ошибка. Офицер согласно кивает. И только тут ее начинает трясти… От лютого холода, который пробрался под кожу.

Офицер, дослушав переводчика, подходит к горе вещей и в солнечном августе выдергивает из горы какую-то шубу и набрасывает ее на плечи Марии. Потом уходит и приходит вновь — уже с блокнотом и через переводчика, выясняет у Марии ее домашний адрес, и она — непонятно как — проговаривает «улица Тургеневская».

Но где-то в паузе между его приходом и уходом она успевает остаться на минуту одна и на нее налетает украинский полицай и кричит:

— Что ты стоишь здесь? — он имеет в виду, что в стороне от колонны. И не дождавшись ответа, бьет ее что есть силы сапогом в живот.

Мария скручивается, задыхается, падает на колени и снова громом среди ясного неба звучит голос ее спасителя, который строго говорит полицаю:

— Что тебе надо от нее? Оставь ребенка в покое. Она здесь по ошибке, сейчас разберутся…

И поднимает ее с колен.

А где-то в следующей паузе, пока офицер дал шубу, ушел, но второй раз еще не пришел, к ней подходит сзади, не голая, а в летнем платье, соседка Геня и шепчет на ухо:

— Скажи ему, что я твоя сестра…

И Мария говорит.

Переводчик снова совершенно спокойно переводит это немецкому офицеру. Офицер оглядывает девчонок и говорит «нет» — они непохожи: Мария светловолосая, в веснушках, а Геня брюнетка.

— Мы двоюродные, — не сдается Геня, и диктует офицеру в блокнот тот же самый адрес: улица Тургеневская…

А выстрелы гремят над Яром, день стекает к вечеру, и нет веренице людей конца, и нет в горле воя. Только паралич, холод и озноб. Только страх. Но в сумерках откуда-то возьмется машина — то ли ее подгонят поближе к девочкам, то ли девочки дойдут до нее, но их усадит в машину немецкий офицер с несколькими перепуганными настоящими украинками, и так — голая, с шубой на плечах, забившись на заднем сиденье, Мария медленно покатится прочь от бездонной ямы Бабьего Яра. Назад — по улице Мельникова, на улицу Тургеневскую. А на обочине будут сидеть люди… Нет, не люди — ТЕНИ ЛЮДЕЙ… И их будет очень много. Старики с длинными белыми бородами, с остановившимися глазами и женщины с распущенными волосам… Вот все, что успеет она увидеть из окна медленно ползущей по дороге машины…

Сегодня известно, что в Бабьем Яру было расстреляно не тридцать, как говорили раньше, и даже не пятьдесят тысяч людей. Сегодня подсчитано, что их было сто. СТО ТЫСЯЧ евреев. Не только города Киева, но и других городов, и даже других стран, согнанных к Яру со всей Европы. Это был первый опыт массового расстрела евреев нацистами.

…А тогда немецкая машина проползла по ночному Киеву, остановилась неподалеку от дома девочек на Тургеневской, они вышли и остались одни в пустом городе. И Геня сказала:

— Давай постучим к Оленьке.

И постучала.

Ольга

Мария называет ее только Олечкой.

По паспорту она Ольга Захаровна Рожченко. В девичестве Лущеева. Русская. Из бедной семьи: папа мальчишкой остался сиротой, потому никогда нигде не учился — неграмотный грузчик, мама — уборщица. Все, чему учили ее родители — «не бери чужого». Детство прошло в бедности, потом — школа, смерть отца в 1940 году. 22 июня. Поэтому в годовщину его смерти — 22 июня 1941-го — Олечка утром уехала с теткой на кладбище, проведать могилку. Посидели, погрустили, помянули и — домой. А вошли в трамвай — говорят, война…

Глаза у нее серо-голубые, яркие, чистые, пронзительные.

— Я была в шоке. В полной растерянности. Не маленькая — девятый класс окончила, но поверить не могла. Мы же как были воспитаны? Мы же патриоты были, верили во все, что нам говорили. Я же и пионеркой была, и комсомолкой, и очень этим гордилась. И верила, что договор у нас с Германией, что не нападут, что если война, то воевать будем только на территории врага. И вдруг! Только сказали «война», как уже бомбы падают. Чтобы без единого выстрела сдать Киев — да это же крушение всех идеалов! Я же комсомолка, я понимала, что если немцы придут, меня убьют только за то, что у меня комсомольский билет!

Дальше — пробел: она не помнит, что там было — июнь, июль.

О себе не говорит — только «наш двор».

— Очень дружные соседи, и человек 50 детей всех возрастов. И по квартирам мы ходили друг к другу, как к себе домой. С Маней я, конечно, особенно не дружила: какая дружба может быть, если Мане 12, а мне 16? Я с Баташевыми дружила — с Геней и Лизой. Мы ровесники, в одном классе были. И, конечно, их отцов сразу призвали. Сборы, слезы, проводы. И что с того, что это не мой отец? Все наши… Сентябрь настал, в школу пошли, в десятый класс. Но недолго ходили, и учителя растерянные были, и дети — плохо соображали. А 19 сентября пришли — в школе вообще никого. И никого в городе: вся власть исчезла. А к обеду немцы вошли. Красивые, молодые, на мотоциклах, на машинах, в формах, с закатанными рукавами: жарко было. Люди, надо сказать, грабили все, тащили — кто что мог. Противно смотреть было. Многие ведь эвакуировались, так люди не только из пустых магазинов и со складов все тащили, но из этих пустых квартир тоже. Да и сами квартиры занимали.

— А вы где жили?

— Подвал у нас был. Сырой, махонький: две крошечные комнатки, где мы с мамой и тетей жили. Окна на уровне тротуара.

— А почему не перешли в освободившуюся квартиру?

— Была такая мысль у кого-то, так я сразу сказала: «Нет. Эти люди, что дома свои пооставляли, они там — неизвестно где — будут плакать, вспоминая родные стены, а слезы их по мне течь будут. Зачем мне это нужно? Мне своих слез хватит». Так мы и остались в своем подвальчике. Дверь под лестницу выходила. А 27-го сентября появились на улицах города объявления «Всем жидам города Киева собраться…» И это была жуткая ночь. Слезы, сборы. И Манина семья, и Генина — все по узелкам раскладывали. Велено было иметь с собой паспорта, драгоценности и небольшой узелок с вещами — на смену. Такая печаль была: гонят людей неизвестно куда, неизвестно за что. Но все думали, что куда-то отправят. И я утром пошла девочек провожать. Мама моя очень просила не ходить до конца: чтобы полдороги — и назад. Я послушная была: обещала, что так и сделаю. Весь двор провожать вышел…

— Какие слова говорили?

— Ну, какие слова говорят, когда прощаются?

— Например, просили писать оттуда, куда они едут? Говорили, что ждать будете…

— Нет. Прощались навсегда. Знали, что уже не увидимся. Куда гонят — неизвестно, но то, что назад они не вернутся, это было ясно. Выселяют же. Но что убивать будут — этого ни у кого даже в мыслях не было.

— Кто-нибудь, кроме вас, провожал?

— С нашего двора — нет. Но вообще в толпе были провожающие. Не только соседи — были же и семьи, в которых кто-то один еврей, а другой — муж или жена — русский или украинец. Детей на руках несли и плакали. На двуколочках везли стариков, больных. Шли-шли, а ближе к улице Мельникова, к Яру, толпа стала такой плотной, что я решила прощаться. Чтоб людям не мешать. Я же видела, что место занимаю. Обнялись в последний раз, и я повернула обратно.

Олечка рассказывает, как шла против течения. Видела, как тащили эти двуколочки дети, впрягаясь, как лошади: оглобли под мышки. Как плакали дети, и никому не удавалось их утешить. Как матери прижимали к груди орущих младенцев, кормили на ходу грудью. Как мужчины из колонны сходили на обочину — прятались в подворотнях, стыдливо справляя нужду. Ни души на тротуарах не было. Люди свешивались из окон, разглядывая толпу евреев. И уже никто не выкрикивает гадостей, которые Олечка даже повторять не хочет. Она старательно искала лазейки в людском потоке: обходила людей, стараясь не задеть, не помешать им.

— Они плакали?

— Нет, — помедлив, говорит Олечка. — Это не плач. Они выли и стонали. И такие все измученные: вышли-то рано с дальних окраин.

Она пришла домой, спряталась в своей полуподвальной комнате и не могла смотреть в окно, за которым — ноги, ноги, ноги и колеса двуколочек.

Дальше — сумерки, и мама завесила на ночь окно темной тряпкой: светомаскировка. Каганочек горел. И только слезы. И совсем ночью тихий стук в окно. Не задув каганочек, она приподняла полог темной тряпки и увидела подружек — Геню и Маню. И не побежала к двери, а распахнула окно.

— Они просто упали на пол, перевалившись с улицы через подоконник. Рухнули и сказали: «Наших всех убили», — и заплакали. Мама с тетей подняли их с полу, усадили, водой отпоили. Выкупали, переодели, накормили и уложили спать. И так прятали их ровно два года войны.

Но в первую ночь, как, задыхаясь, говорит сегодня Мария, самое трудное было плакать так, чтоб соседи не услышали… И она плакала, зажимая себе рот подушкой. И все плакали, уткнувшись в подушки, чтоб соседям не слышно было. И первыми слушали страшный рассказ о том, что происходило в Яру.

— Вы знали, что прятать евреев опасно?

— Конечно. В этом же приказе, где «жидам Киева собраться», в самом было сказано, что если кто вздумает их прятать — расстрел.

— Неужели вам страшно не было?

— Нет, знаете, я надеялась, что пронесет, что Бог помилует. Просили очень: «Спаси, Господи, пронеси, Господи!» Как Христос просил: «Да минует меня чаша сия». Так и мы. Его не миновала, а нас — пронесло. Правда, обида была большая, не на немцев — на своих: как же так они всех нас бросили? Меня же тоже убить могли, если бы узнали, что я — комсомолка. Так чего тут бояться, что евреев прячешь? Да и не были они для меня евреями: подружки были, соседи.

И все долгие два года в тайну был посвящен только сосед дядя Коля Сорока, которого оставили в городе по заданию. Он подкармливал детей. Именно ему в конце сорок третьего дворник доверительно скажет, что, похоже, семья Ольги кого-то прячет: больно часто за шторами светомаскировки видит он по ночам свет…

И дядя Коля велит девчонкам бежать в сторону фронта, навстречу Армии, которая уже рядом — в районе Харькова. И они побегут, ни минуты не задумавшись, потому что не может быть такого, чтобы Олю, ее маму и тетю убили из-за них. Дядя Коля взял у Олечки маленький атлас, вырвал страничку и начертил, куда идти в сторону фронта. Фальшивые документы принес. И вывел их за город. Так ушли Маня и Геня.

— Теперь уже знали, что увидимся. Но все равно плакали, а мама и тетя крестили их на дорожку, крестили.

…Они сидят рядышком полвека спустя в Филадельфии, на диванчике, прижавшись плечом друг к другу, и я представляю эту картину, и дорого бы дала, чтобы воспроизвести ее и другим показать — ортодоксам всех конфессий, — как в центре украинского города Киева крестят две русские православные женщины на дорожку двух еврейских девочек, а те благодарно подставляют лбы и уходят в ночь под пули в сторону фронта. И тетя еще долго стоит в распахнутых дверях и благословляет пространство ночи, в котором тают они.

Дядя Коля вывел их за город и так точно указал путь, что дошли они по этой страничке из атласа и до линии фронта, и до наших войск.

— Я атлас с той вырванной страничкой Гене отдала, чтобы она подарил музею Яд-Вашем в Иерусалиме.

Девочки дойдут. Проберутся зимними заснеженными полями, прячась в стогах. Отморозив внутренности, руки и ноги. Простуженные, с температурой они выйдут к Армии, и их спасут. Отмоют, натолкают таблетками, дадут магическую бумагу, в которой велено брать их всем поездам и увозить вглубь страны, чтобы спасти. А армия пойдет дальше на Запад, дойдет до Киева, а к сорок пятому до Берлина. Мария будет уже в детском доме. Ее найдет дядя и заберет домой.

— Потом наши войска взяли Киев, — говорит Олечка и облегченно вздыхает. — Потихоньку вернулась советская власть, заработала почта, и сразу письма пришли — и от девочек, и от их отцов!

Олечка Маниному папе Манин адрес послала и Гениному — Генин. А потом папы приехали и девочек привезли.

— И счастью не было конца. Я так и жила в Киеве, и все друзья у меня самые близкие — евреи. Как соберемся на праздник какой, так все начинают пить за мое здоровье. Даже неловко. А потом Маня с Геней куда-то писать стали, что я их в войну спасла…

В 1992 году Яд-Вашем присвоил Олечке звание «Праведник мира», и в Иерусалиме премьер-министр Израиля ей документ вручил, и диплом почетного гражданина Израиля.

— Я даже теперь не знаю, кто я: наполовину еврейкой себя чувствую, — говорит Олечка. — У Мани детей нет, так моя Зоя для Мани, как родная. Родные мы…

Она говорит это ровно, спокойно, а я не выдерживаю и плачу. Олечка терпеливо ждет, когда я вытру слезы.

— Ну, что уж теперь, — говорит она. — Все позади…

— Нет, — возражаю я. — Я не знаю, как бы я поступила на вашем месте.

— Да точно так же, — уверенно говорит Олечка, словно заговаривая меня на будущее от возможных сомнений. — Так же.

— Пытаюсь представить себя на вашем месте, и страшно: боюсь накликать.

— Да не приведи Господь! — взмахивает двумя руками Олечка, словно отгоняя черную тучу. — Не приведи Бог, чтоб такое еще когда произошло, что мы пережили.

— Вы знаете, что вы не такая, как все?

— Да, — кивает она. — Мне люди говорили. Я такие слова про себя слышала, что повторять неловко. И святой меня называли, и героем…

— А если бы люди не сказали, — вы сами не могли бы почувствовать, что вас что-то отличает от других?

— Могла бы, — спокойно отвечает Олечка. — Отличаюсь я от других людей тем, что уже знаю, что моя жизнь была прожита не зря. А другие — еще думают, что бы такое сделать, чтобы жизнь была прожита не напрасно.

— Что бы вы могли пожелать нынешним молодым людям?

— Делай добро. Кому можешь и когда можешь. Просто бери и пользуйся каждой возможностью сделать добро другому человеку. И не важно, кто он, еврей или не еврей. Оно тебе же добром вернется.

— Что бы вы могли сказать антисемитам?

— Чтоб они уже, наконец, поняли, что другие люди такие же ЛЮДИ, как и они. Ну, а если не поймут, и в Киеве начнутся погромы, я бы хотела их попросить, чтобы они начали с меня.

Она говорит это ровно, спокойно, со святой верой в собственную правоту, и я не выдерживаю — плачу. А она утешает меня.

А тогда в сорок пятом, медленно наладится жизнь. Мария вырастет красавицей и выйдет замуж. Но горькой памятью о том дне в Бабьем Яру останется для супругов Гринберг бездетность: отбито у Марии все внутри ударом сапога полицая. А что не отбито, то отморожено в украинских полях, которыми бежали навстречу Армии.

Жизнь сложится так причудливо, что с мужем-военным доведется Марии выехать на службу в Германию. И среди белого мирного дня в купе их поезда войдет на границе немецкий солдат, и она рухнет: второй раз в жизни увидит на миг немецкую форму, и сознание выберет отключиться. Мария останется жива. И в день пятидесятилетия расстрела в Бабьем Яру уже сможет говорить с немцами. И потому, что они будут в штатском и потому, что это будут… дети.

Я видела этих детей. В тот день я тоже была в Яру. Над Яром склонялись в траурном поклоне желто-голубые флаги независимой Украины с черной траурной лентой наверху, и белые с голубой полосой флаги Израиль. А в Яру стояли на коленях дети и читали свою молитву. И кто-то мне объяснил, что это дети Германии, которые приехали отмаливать грех своих дедов — не отцов: такие они были маленькие. Наверняка, ровесники Марии 1941 года. Консул Германии обратился к ней с просьбой выслушать детей, которые только того и хотели, что низко поклониться ей и попросить прощения. Марии перевели их слова.

— Легко сказать «простите»! А как простить? Что я вам всем сделала, что вы меня оставили в 12 лет сиротой? — сказала она консулу.

А детям сказала, что если они просят прощения искренне, то она прощает.

И консул Германии там, в Яру, предложил Марии уехать в Германию. Сказал, что она давно уже символ для них — символ национальной вины. Для тех, кто взял вину на себя. И раскаивающаяся Германия готова сделать для нее все возможное, во искупление греха перед миллионами безвинно убиенных.

— Нет, — не задумываясь сказала Мария.

И консул понял.

А Мария помедлила еще несколько лет, послушала речи украинских националистов, и собралась в путь. Приехала в Америку, в Филадельфию и поселилась в доме неподалеку от городского кладбища, где установлен единственный в мире мемориал Памяти жертв Бабьего Яра. Белая расколотая надвое мраморная стена с прорубленной в ней Звездой Давида. «Расстрелянным, повешенным, замученным евреям на территории Советского Союза», — написано на стене. И две даты: 1941—1945. Его задумал и осуществил, найдя спонсоров и скульптора Леона Ханяна, киевлянин Дмитрий Ганопольский.

Мне трудно поверить, что в Америке никому нет дела до нее, и нет у нее ни пенсии от Германии, ни каких-либо льгот, а живет она, еле сводя концы с концами. Не помнит имен ни консулов, ни журналистов, не знает, где искать их и к кому обращаться. И нет детей у нее, которые помогли бы. И меня она ни о чем не просила. Разве что найти того «переводчика» из Яра, который спас ей жизнь…

— Он не должен, не может забыть этого случая. Так же, как никогда не забуду его я.

Спасший одну человеческую жизнь — спасает Вселенную.

Тот «переводчик» вывел из Яра двух девочек. Значит, две вселенные…

Я слушаю Марию и думаю о нелегкой ее миссии: 60 лет она свидетельствует о страшном злодеянии века — первом в истории массовом расстреле евреев. И на память приходит строка из Библии: «Труба к устам твоим: свидетельствуй!»

Мне трудно писать эту строку, так как Мария в упор спрашивает меня: «Где он был, этот Бог, если он смог все это допустить?»

Но когда я спрашиваю, что бы она хотела пожелать потомкам, оглядываясь на свой опыт, она обращается к главам всех конфессий, и просит их научить свою паству видеть в другом человеке такого же человека, как ты сам. Я согласно киваю, потому что знаю, что каждую секунду каждый человек решает для себя САМ, с кем ему быть, и по какую сторону: вести ли другого человека в Яр, или выводить из Яра. Прятать его или выдавать полицаям.

В траурный День Памяти жертв Бабьего Яра я склоняю голову в скорбном поклоне и, как немецкий подросток, мысленно прошу прощения у всех погибших в Яре перед лицом выжившей, известной мне Марии Пальти-Гринберг за тот великий грех, который совершили одни люди по отношению к другим.

— Простите, Мария.