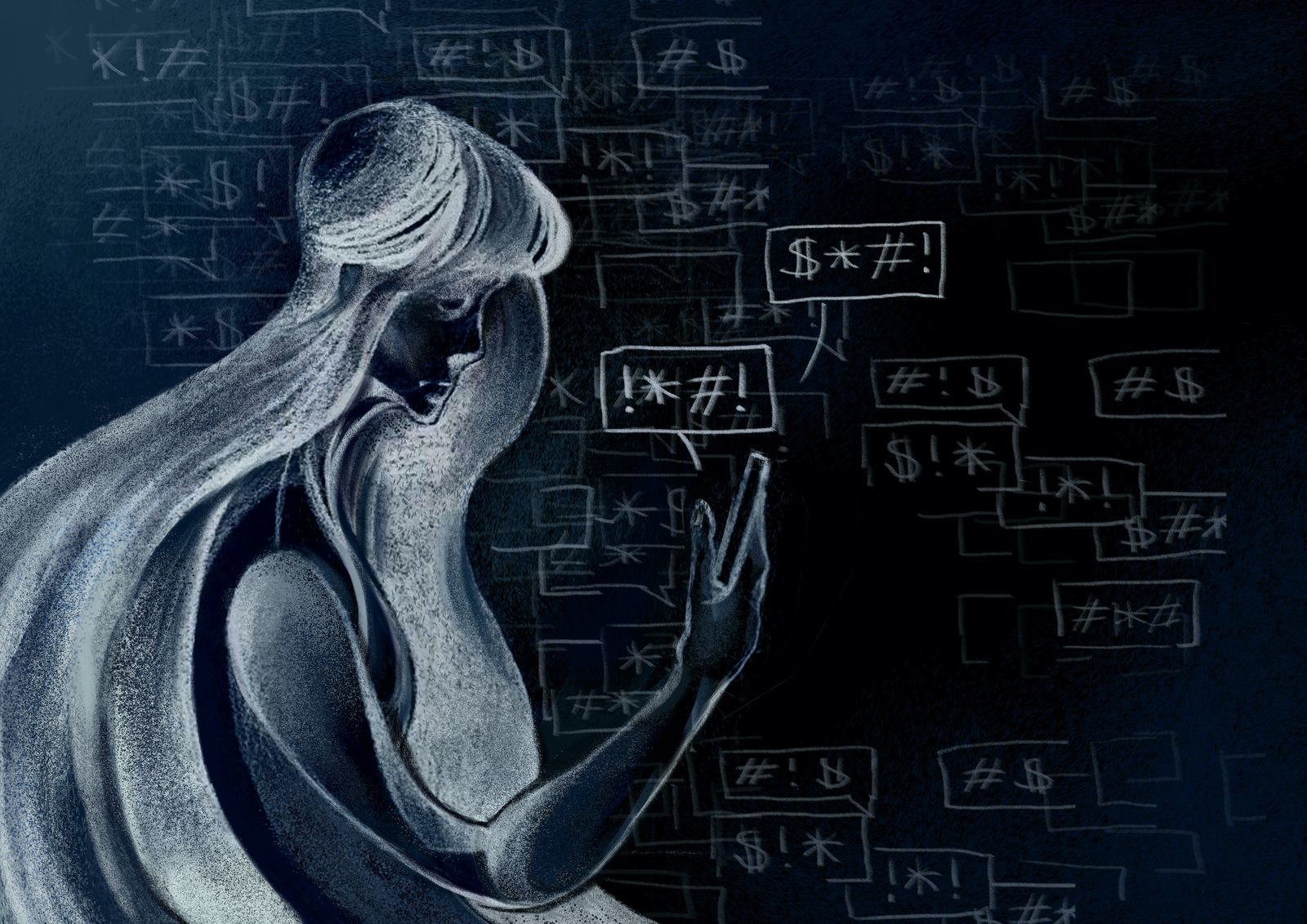

Откуда взялось женоненавистничество? Почему женщины недолюбливают друг друга, а мужчины часто строят свою идентичность на противопоставлении себя другому полу? Как мизогиния провоцирует кризис маскулинности? Не секрет, что с проблемой гендерного неравенства чаще сталкиваются женщины, причем не всегда угнетение исходит именно от мужчин. Воспитание и стереотипы, циркулирующие в коллективном бессознательном, запускают колесо женоненавистнических взглядов, которым, как ни странно, не важен пол их носителя. Любого рода сексизм препятствует созданию равноправного общества и рушит личную жизнь индивида, ограничивая его в правах, подвергая агрессии и буллингу, делая окружающий мир недружелюбным и даже опасным.

В рамках FemFest прошла дискуссия, участницы которой углубились в истоки мизогинии и рассмотрели это явление с точки зрения социологии, философии, политики, экономики и истории. Экспертки рассказали, как зависть, ревность и комплексы формируют особый вид агрессии — внутреннюю мизогинию — и каким образом она влияет на поведение женщин; почему неумение девочек драться в песочнице мешает их здоровой конкуренции в будущем; по какой причине стереотип о мужчине-добытчике ограничивает женщин в зарплате; с чего началось историческое и философское отделение «неполноценного пола»; из-за чего постулируемые европейскими странами права зачастую не реализуются в действительности, а также как с помощью диалога о равенстве можно сформулировать новую национальную идею России.

Спикеры

Саша Бабкина — директор социальных проектов VK, руководитель сервиса Добро Mail.ru.

Кьяра Конди — гендерный эксперт из Франции, Италии. У Кьяры есть некоммерческая организация Led by her, которая помогает женщинам, пострадавшим от домашнего насилия, построить собственный бизнес. Кьяра поддерживает женщин через экономический эмпауэрмент.

Оксана Пушкина — государственный и общественный деятель, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва.

Ольга Шнырова — кандидат исторических наук, директор Ивановского центра гендерных исследований, который Минюст РФ недавно признал выполняющим функции иноагента.

Татьяна Левина — исследовательница женщин в философии, окончила философский факультет МГУ.

Модератор дискуссии — Ирина Изотова, основательница и программный директор фестиваля FemFest, специалистка по гендерным исследованиям.

Ирина Изотова: Часто женщины не любят других женщин. В этой дискуссии мы попробуем разобраться, в чём корни мизогинии, женоненавистничества, откуда вообще у женщин появилась эта нелюбовь, которая влияет на женский образ жизни и мышления, а также как она пронизывает быт современных людей. Передаю слово Саше Бабкиной.

Саша Бабкина: Да, Ирина, спасибо огромное. Безумно рада быть здесь, непонятно почему первый раз в жизни, хотя уже столько раз был FemFest, поэтому это правда большая честь.

Ещё я никогда не думала, что буду говорить про мизогинию. Честно. Эта тема, конечно, была в моей личной жизни, но никогда не думала, что я буду об этом высказываться хоть чуть-чуть профессионально. Почему это вдруг случилось в этом году? Дело в том, что VK в 2019-м, тогда mail.ru Group, 11 ноября запустила очень важную инициативу — День борьбы с кибербуллингом в России. До этого такой даты вообще не было. Вот за три года она появилась. Я этим очень горжусь.

И откуда, собственно говоря, тема мизогинии? Каждый год ко Дню борьбы с кибербуллингом мы проводим очень большое исследование. В первый год (2019) мы изучали просто масштаб явления и ужаснулись, потому что 58% пользователей Рунета сталкиваются с хейтом. Во второй год мы изучали роль наблюдателя, то есть практически каждого из нас, потому что мы все видим, как кого-то травят в Сети, и делаем что-то с этим или не делаем, это уже другой вопрос. А в этом году мы занялись изучением роли агрессора. Если вам интересно, на сайте опубликована полная версия исследования. Так вот: мы поняли, что, кажется, есть отдельная штука, отдельный вид агрессии, который называется мизогиния, или внутренняя мизогиния. Поделюсь цифрами.

Во-первых, эту проблему не считают проблемой. Большинство участников исследования говорят, что женщины и мужчины буллят одинаково. Но вместе с тем все говорят о том, что есть некоторые особенные черты агрессии женщин по отношению к женщинам. Что же это за черты? Во-первых, о причинах. Самые распространённые причины, по мнению тех, кто прошел наши исследования, — это зависть (25%) и комплексы (24%), то есть именно поэтому женщины прежде всего буллят других женщин. Но это не всё. Например, ревность, обвинение других женщин в излишней откровенности — это касается и высказываний, и внешнего вида. Разница в религиозных мировоззрениях: «Ты другого вероисповедания, поэтому я буду тебя буллить. Почему нет?» Повышенные требования и идеализация — то есть идеальная женщина должна быть… Дальше мы знаем, как правильно продолжать этот ряд. Если вы вдруг не вписываетесь по той или иной причине в образы добропорядочной женщины, матери и вот этого всего, то это [становится] повод[ом] буллить. 14% считают, что другие женщины не заслуживают того, что имеют: «Понятное дело, откуда у этой конкретной девушки какие-то материальные блага. Ясно, откуда взялось». И еще женщины считают, что от публикации негативного, хейтерского поста наступает «облегчение после высказывания» и «удовлетворенность от общественного осуждения виновника». Так считают 37%.

Мужчин мы тоже изучали, чтобы вам не казалось, что мы вдруг сфокусировать только на агрессии женщин в отношении женщин. Интересно, что для них [во время хейтерства] важнее результат — восстановление справедливости. 33% мужчин считают так.

Что ещё? Женщины осознают, что травля ранит. 44% из них понимают, что буллинг может нарушить эмоциональное состояние жертвы, то есть объекта агрессии. А 45% осознают, что травля приводит к репутационным потерям для той женщины, на которую направлен хейт. Проблема в том, что это все не про каких-то женщин в сферическом вакууме, это всё про каждую из нас.

Главный вывод, который мы в этом году сделали из исследования, заключается в том, что агрессор — это не человек «с рогами и копытами», плохо воспитанный, с дурным жизненным опытом и так далее. К сожалению, чтобы составить образ кибербуллера и вообще агрессора, надо посмотреть в зеркало.

Иногда мы хейтим не нарочно даже, а просто потому, что нас, возможно, не учили управлять своими негативными эмоциями и, если мы злимся, нас бомбит по полной. А ещё нас в детстве учили, что злиться нехорошо: «Чего ты злишься? Какая плохая девочка». Есть запрет на выражение негативных эмоций. Мы все не очень умеем это делать — и мальчики, и девочки. Поэтому уж когда мы это делаем, мало не кажется никому.

Собственно, меня поразило то, что это правда про всех нас. И именно поэтому мы можем остановить агрессию в Сети, если начнём с самих себя.

Ирина Изотова: Спасибо большое, Саша. Действительно, результаты этого исследования многогранны. Здесь можно каждую цифру разбирать отдельно, но я бы хотела поговорить о двух или трёх ключевых моментах. Проблему мизогинии не воспринимают серьёзно, как фундаментальную проблему. Кажется, что это проявление чьего-то негативного характера или плохого состояния. Но [мысли] про негативную репрезентацию женского начала в культуре, в истории человечества многие не допускают.

Я бы хотела дать слово Оксане Пушкиной и для начала просто помочь нам еще раз сориентироваться и объяснить, что такое мизогиния и как она проявляется сейчас в повседневности, может быть, через ваш опыт. И далее мы бы пошли уже в историческую перспективу.

Оксана Пушкина: Когда я пришла в Думу, попала в комитет по вопросам семьи, женщин и детей, и спустя год я заказала торт коллегам, но пришли одни женщины.

Я искренне подняла тост чаем и говорю: «Дорогие подруги, я так рада, что мы не скатываемся в „бабизм“ и помогаем друг другу, поддерживая, собственно, помогаем всей стране. Мы делаем правильные законы. Мы за каждого из наших сотоварок по цеху». Я была искренне убеждена в том, что говорю.

Спустя год пришел закон в Думу «О профилактике семейно-бытового насилия». Через год я стала бороться за бэби-боксы, которые, как мне кажется, должны существовать в тех регионах, в которых они должны быть, чтобы дети не гибли. Воспитывать женщин бессмысленно, надо спасать детей. Дальше законопроект о гендерном равенстве… И так я стала отодвигаться от своих сотоварок по комитету, что мы в какой-то момент вообще разошлись по разным углам.

Самое мучительное было прийти на заседание комитета. Я была в той самой малой оппозиции. Я, как человек, который 30 лет рассказывает истории на экране, говорила про женщин (это моя журналистская, так сказать, история). Я привыкла встраиваться и подстраиваться под всех своих героинь, потому что была на стороне их адвоката, никогда их не осуждала. Поэтому «Женские истории» и «Женский взгляд» были про то, как вытащить из человека позитив и как можно дальше убрать негатив — истории со светом в конце тоннеля. И я так же отношусь к женщинам. Я не понимала, почему другие — иначе. Но, попав в эту агрессивную для меня среду Госдумы, я поняла отчего — и началось это с закона о домашнем насилии, когда я слышала от самых приятных для меня женщин, моих героинь в том числе, которые тоже в Госдуме: «Сама виновата. Нечего так одеваться было, поэтому он к ней пристал». А еще же был «Слуцкий-гейт», когда осудили всех журналистов.

Я вдруг стала разбираться, что и сама ведь госпожу Мизулину терпеть не могу, и Ирину Яровую в том числе. Сегодня я понимаю: это не потому, что у нее плохая прическа или она [невнятно] говорит, а потому, что мы идеологически абсолютно на разных сторонах. Я стала дальше углубляться в такие вопросы, о которых, может быть, лучше расскажут психологи.

Знаете, женщин с детства не учили конкурировать. Смотрите что происходит в песочницах: вот парни дубасят друг друга, вот я — мама мальчика (ему сегодня 33) — стою и смотрю, как они додубасят, контролирую процесс, но мы стоим и смотрим. «Парни, — говорим мы, — должны разобраться в своих чувствах, потому что они парни». Вот пошел первый стереотип. А когда мы [девочки] в детстве дрались, то начинались крики: «Вы же девочки. Так же нельзя! Как же вы?»

Мы вырастаем, не умея конкурировать, и наша дальнейшая конкуренция не легитимна, она болезненна. Отдаляясь, мы не приближаемся.

Мне кажется, на приемах [у депутата] происходит то же самое. Ко мне приходит многодетная мама с восемью детьми, просит лучше машину, больше квартиру. По закону она уже ни на что не имеет права. И я сижу и говорю: «А когда рожала (вот это типично), ты думала, чем будешь их кормить?» А потом думаю: «Оксана, замолчи. Как ты можешь? Пусть это другой говорит, а ты не можешь. Потому что ты понимаешь женскую природу». В этом смысле нам всем лучше быть адвокатами — помочь, чем можешь, но не осуждать. Это такая колоссальная работа с собой. Люди моего поколения… Мне 58 лет, и мне не поздно [эту работу над собой проводить], но это бесконечная работа. Вот поколение моего ребенка уже иное. Они не смотрят, кто во что одет, гей ты или гетеро. Они смотрят на проект, который делают вместе. Они ценят дружбу совсем не потому, что ты мальчик или девочка, и идут вместе по жизни, опираясь друг на друга и в личной жизни тоже.

Есть внутренняя и внешняя мизогиния. Я вам сейчас рассказываю про внутреннюю, это когда девочки с девочками. Но ведь мы сталкиваемся и бесконечно живем во внешней. Это еще хуже… Не хочу про ваше поколение тридцати- и двадцатилетних, но мое поколение, мои парни, бесконечно нам говорят и в Думе тоже: «Главное предназначение женщины — рожать детей». Понимаете? Так мы и так это делаем. Мы можем рожать. Но еще мы можем созидать и творить. Не надо нам указывать (с некоторых пор), что мы можем, а что мы не можем.

А коль уж мы пришли в такую временную, историческую как бы перспективу — сегодня вот такой раздел между отцами и детьми, между нами, — то мы должны, конечно, бережнее относиться друг к другу.

Слово «эмпатия», которое в нашей стране с некоторых пор отсутствует, должно быть ключевым. Вот национальная идея — эмпатия. В агрессивном мире в целом и в нашей стране сегодня я иначе не вижу, каким образом избавиться от мизогинии в том числе.

Вот я призываю всех: начать с себя, подумать и разобраться в самой себе <…> Мы можем только, объединяясь, пропагандировать свои идеи, не включая мизогинию.

Ирина Изотова: Оксана, это особенно ценно звучит, потому что один из лозунгов FemFest — «Осознанность и эмпатия спасут мир». И мы к этому пришли не в первый год FemFest, а, наверное, где-то на четвертый, когда поняли, что доносить гендерную повестку и говорить — важно именно с позиции такой эмпатичной коммуникации, когда ты понимаешь, что человек может оказаться в [определенных] условиях, и не даешь ему вредить. То есть в любом случае эмпатия не предполагает нарушение твоих собственных границ или согласия с тем, что тебе причиняют вред.

Еще один важный момент, который я тоже отметила в вашей речи, — ценно, [что] вы хорошо объяснили колесо воспроизводства мизогинных мыслей, высказываний, ощущений, которые впитываются очень глубоко и в женское самоощущение женщинами, и очень сложно это отслеживать. Конечно, это проявляется и в мужской сфере, о чем мы активно говорим.

Опять же, я считаю важным прояснить, в чем разница мизогинии и сексизма. Может быть, Кьяра смогла бы внести здесь свою лепту. Если у тебя есть информация про то, каким образом мизогинный дискурс развернулся в пандемийном контексте, то я бы тоже была бы рада, если бы ты кратенько поделилась.

Кьяра Конди: Да, я работаю в Европе, и люди думают, что у нас проблем нет. Это, конечно, далеко от правды, потому что часто путают права женщин в Европе сегодня и реальность, в которой существуют женщины. Около 100 лет назад в Европе у женщин прав не было. В правовой сфере нас не существовало. За последние 100 лет женщины приобрели множество прав. Во многих странах Европы они не имели права голосовать и получили его только после Второй мировой войны. И это значит, что у женщин прав не было вообще. Получается, что примерно со Второй мировой войны мы пытаемся ускорить процесс приобретения прав, но, конечно, прогресс не происходит быстро.

Права можно приобрести быстрее, чем изменить реальность. Конечно, можно продвинуть законы, но культуру изменить нельзя. Это требует десятков лет, если не сотен.

То, как люди думают и мыслят, за одну ночь изменить невозможно. Мы, конечно, по-прежнему работаем над тем, чтобы выровнять правовую и нашу жизненную реальности. Мы хотим получать равную зарплату, присутствовать в правлении. Это то, что говорит закон.

Но почему женщин все время дискриминируют при этом? Почему мы получаем важные должности последними? Почему нам платят на 20% меньше, чем мужчинам? Почему беременные женщины часто теряют работу и их не берут обратно? Почему дискриминируют, чтобы они уходили с работы? Почему женщинам на важных должностях доверяют меньше? Просто потому, что у них есть дети, например. Разница в зарплатах увеличивается после рождения первого ребенка и очень сильно увеличивается после второго ребенка. Это значит, что рабочие места не адаптированы к женщинам, общество не адаптировано к женщинам. Мы тратим деньги на войны, но мы не тратим на общую заботу о детях, на детские сады и так далее. Эта разница между правовой и жизненной реальностью порождает неосознанные предрассудки, которые в свою очередь приводят к дискриминации и неравенству прав, которые мы наблюдаем в наших обществах сейчас.

Именно поэтому нам нужно разрабатывать много разных мер и программ, которые помогли бы выйти за пределы предрассудков. Важно понимать, что мужчины и женщины могут делать одинаковые вещи. Культурные предрассудки, прививаемые с детства, по-прежнему влияют на решения, которые мы принимаем каждый день. Это могут быть простейшие решения, выбор, совершаемый в повседневной жизни. Если у нас дети, например, то мальчиков и девочек мы просим о разной помощи, и это воспроизводит систему предрассудков и мизогинии, которая создает и порождает неравенство. Поэтому нам нужно бороться против этих культурных предрассудков и стереотипов и создавать новые модели, которые делают нас ближе к равноправному обществу. Мне кажется, самое важное, что мы могли бы сделать — работать над приближением к такому обществу.

Возвращаясь к вопросу о том, почему мизогиния и сексизм — это очень важные проблемы и как пандемия обострила эти проблемы, я скажу следующее: сексизм и мизогиния всегда очень сильно отражаются на женщинах. Все ситуации стресса вообще влияют сильнее на женщин, чем на мужчин, потому что мы, как женщины, находимся в уязвимом положении. Наши права гораздо более молодые и свежие, чем права мужчин. Нам приходится больше бороться. И мы существуем в обществе, которое только-только привыкает к тому, что женщины могут быть равными партнерами, равными игроками на рабочем месте и в других областях.

Во время кризиса уже существовавшие в обществе неравенства только усиливаются. Кризис не порождает новых — он их углубляет, потому что подчеркивает проблемы и высвечивает их с новой точки зрения. Поэтому во время пандемии повысился уровень домашнего насилия, и не только в России. В каждой стране — от Китая до США и Европы — мы наблюдаем рост показателей домашнего насилия. Кризис откинул нас назад, и мы должны сейчас стараться еще активнее прийти к более равноправному обществу, к тому, чтобы дать женщинам больше места и прав в обществе после пандемии. Люди, которые обладают властью, казалось бы, должны понимать нас и принимать правильные законы, но это не всегда так. Мы должны быть проактивными и менять мир к лучшему.

Я сама много сделала для того, чтобы разработать меры по защите жертв домашнего насилия на рабочем месте: если женщина подвергается насилию дома, она теряет работу и никогда не сможет вернуть себе независимость, поэтому мы должны продвигать равенство. Наше общество не было создано для того, чтобы в нынешних условиях мы были равны, поэтому мы должны менять его, чтобы создавать мир, свободный от мизогинии и сексизма.

Ирина Изотова: Кьяра отметила значительную часть вот этого мизогинного дискурса — она формируется откуда-то из подсознания, как-то абсолютно неконтролируемо. Для меня различие между мизогинией и сексизмом в том, что мизогиния — это некая глубинная база, основание. Это даже, может быть, негативная эмоция восприятия женского, которая потом трансформируется в сексистские практики в нашей жизни.

Я хочу сейчас передать слово нашим онлайн-участницам. У нас есть историк Ольга Шнырова. Попытаемся понять, как получилось, что в историческом развитии человечества женщина заняла непривилегированную позицию? Какие есть гипотезы, идеи, обсуждения по этому вопросу?

Ольга Шнырова: Я бы хотела в большей степени остановиться не на женской, а на мужской мизогинии, то есть как мужчины воспринимают женщин на протяжении веков. Нужно исходить из того, что мужчины и женщины — это две самые первые социальные группы, которые появились в истории. Что это разные группы, со своими интересами и особенностями, в общем-то, стало понятно достаточно быстро. В древних культурах женское начало всегда ассоциировалось с репродукцией, с воспроизводством и сотворением живого, то есть с тем, чего мужчина в принципе был лишен. С этой точки зрения в древних культурах прослеживается страх именно перед женским началом в природе. Но если вспомнить, например, того же Аристотеля, то уже древние греки понимали, что в создании потомства принимают участие и мужчина, и женщина. Аристотель полагал, что именно мужчина является в данном случае животворящим началом, а женщина — это просто сосуд, который вынашивает. Исходя из этого… женщина трактуется как неполноценная. То есть полноценный человек — это мужчина, а женщина — неполноценный пол.

Эта трактовка женщины как второго пола была потом и в XIX веке в викторианском обществе. Известная работа Симоны де Бовуар так и называется — «Второй пол». [Здесь прослеживается] восприятие женщины как Другого, отличного. С одной стороны, она обладает такими качествами, которыми мужчина не наделен. А с другой, [у мужчин возникает] стремление контролировать ту же самую репродукцию, чтобы, если вспомнить Энгельса, «быть уверенным в том, что твой наследник — это твой наследник». Это в значительной степени исторические корни мизогинии.

В истории человечества мизогиния развивалась всегда. Очередная волна поднималась, когда серьёзно менялись экономические, социальные, культурные отношения в обществе.

Одной из наиболее ярких волн [является] фактически фемицид женщин в период охоты на ведьм в XVI–XVII веках. С одной стороны, это эпоха Ренессанса, идёт подъём культуры, обращение к античной традиции, человек становится мерой всех вещей. Но с другой стороны, встает вопрос о том, какой человек становится мерой всех вещей и как это повлияет на отношения между мужчиной и женщиной. В принципе, феминистские историки считают, что стремление со стороны мужчин в изменяющейся картине мира удержать контроль над женщинами и привел к тому, что начались попытки очень серьёзно нормализовать и регулировать поведение женщины. Мы знаем, что была охота и на колдунов. Но практически 90% пострадавших были женщины — огромное количество таких, которые отличались тем, что были более интересными, более яркими, красивыми, вели себя самостоятельно, как-то по-другому. Они были обвинены в ведьмовстве, колдовстве и просто физически уничтожены.

Можно, например, вспомнить серьезную волну мизогинии в идеологии, философии, медицине, психологии, которая имела место в начале XX века, перед Первой мировой войной, — потому что это период подъема феминизма, развития суфражизма, первой волны сексуальной революции. Как ответ на это [случился] первый серьёзный кризис маскулинности, в связи с которым появились проблемы и неуверенность у большого количества мужчин [из-за того], что они как бы стали опасаться за свое господство: считается, что предоставление женщине права голоса — крупное перераспределение власти между мужчинами и женщинами. Это и породило известные работы, например, Вейнингера или Пауля Мёбиуса «О физиологическом слабоумии женщины», где «доказывается», что (возвращаясь к Аристотелю, это от него, по большому счёту, всё пошло) женщина — неполноценный пол и она просто в силу своей физиологии, связанной, опять же, с репродукцией, менструацией, не может быть таким же полноценным актором, как мужчина. Она не может делать нормальную карьеру, быстро стареет и так далее, и так далее.

Таким образом, если мы обратимся к нынешним временам, то увидим, что переживает сейчас общество: происходят очень серьезные трансформации, меняются модели семьи, рынок труда. Женщина в очень многих сферах деятельности становится вполне себе конкурентной по отношению к мужчине, и в силу этого общество очень серьезно меняется, а в связи с новыми технологиями изменения будут происходить еще быстрее. Из-за этого начинается новый кризис маскулинности и новая волна мизогинии, насилия в отношении женщин, которая очевидна и в нашей стране тоже. Она связана с новыми гендерными контрактами, новыми отношениями, которые складываются между мужчинами и женщинами. Внутренняя и женская мизогиния — это, по большому счету, в определённой степени реакция на мизогинию между полами. С другой стороны, мизандрия — это тоже реакция на мизогинию, только когда уже женщины начинают влиять на мужчин. Эти вещи связаны.

Ирина Изотова: Мне очень хочется поговорить по этому поводу и с Таней, потому что я сама изучала философию и помню, что философы о женщинах в основном высказывались не лучшим образом. А философы — это ведь те самые люди, которые формируют направление движения культуры. Они осмысляют его и «орудуют» всегда буквально на границе познания, и таким образом выстраивались, по моим ощущениям, проторенные дороги для щедрых рек мизогинии и ее проявлений во всех сферах жизни человечества. Таня, правда ли, что философы так ненавидят женщин или это просто мое впечатление?

Татьяна Левина: Я бы сказала, что философы и учёные — действительно те люди, которые в нашем обществе протаривают эти дорожки и имеют большое значение. Среди философов и ученых прошлого в основном мужчины. Вот Ольга уже [говорила] об Аристотеле, и здесь мы можем вспомнить даже и о Пифагоре — в связи с [его идеей] о бинарных оппозициях: женское и мужское, добро и зло, чёрное и белое и так далее. Эти бинарные оппозиции известны, и еще в древности на них акцентируется внимание, они отделяют границы реальности, и в гендерной перспективе важно, что женское противопоставляется мужскому. Собственно, это довольно странно. Тем не менее потом философия развивается таким образом, что женские имена приходится добывать специально, историки женской философии стараются раскрыть альтернативную историю, что произошло не так давно, в XX веке. Но [еще до этого] даже сам Сократ, главная фигура платоновской философии, ссылается на Диотиму — на женщину, которая высказывает философские идеи. То есть он её называет. Правда, здесь у историков вопрос: действительно ли она существовала? Но тем не менее он называет женщину, ссылается на неё. Здесь мы переходим к тому, что такое мизогиния и как она проявляется в культуре, философии, науке.

Мизогиния — это необязательно прямо ненависть к женщинам, это может быть недооценка женского, предубеждения к женщинам определенного рода или занятости.

Например, если мы возьмём такую фигуру, как Иммануил Кант, то не увидим у него такого ужасного отношения, раньше нас это не очень волновало, пока мы не стали задумываться. О чём говорит Кант? Что есть достоинства, присущие женскому полу, а трудные учения — слишком отвлеченные рассуждения, они сводят на нет эти достоинства. Поэтому [хорошо образованные] женщины, например маркиза Дю Шатле — довольно важная фигура Просвещения, — перестают обладать женскими достоинствами. Так что у женщин в философии и науке был действительно «комплекс самозванства». Даже если мы вспомним Ханну Арендт, довольно известную философку XX века, — она сама открещивалась от того, чтобы её называли философом, и говорила: «Нет, я не философ. Я занимаюсь политической теорией». Потому что философ — это что-то такое очень серьезное… некие великие фигуры.

И вот это величие заставляет вспомнить о других важных вещах: когда сравниваем мужчин и женщин (об этом говорят современные феминистские философки), мы должны понимать, что языком, на котором мы говорим об этом, является язык власти, иерархических отношений. Когда мы говорим о женщинах, то говорим о людях, находящихся в непривилегированном, а значит, угнетаемом положении, а когда говорим о мужчинах, то говорим о людях, которые находятся иерархически на более высокой ступени, то есть в привилегированном положении, и они являются угнетающими. Симона де Бовуар как раз размышляла на тему этих бинарных оппозиций с точки зрения философии Другого и экзистенциализма. Она говорила о том, что «он» — это субъект, абсолют, а «она» — нечто другое. То есть мы думаем, что можем определить женщину без референции к мужчине, но на самом деле [пока] не можем — женщины всё время существуют с точки зрения референции относительно мужчины.

Как раз по поводу конкуренции — мы не умеем конкурировать, не умеем спорить. Вот коллеги написали сборник про женщин в философии, и они там тоже говорят, что женщин так мало в философии, потому что их с самого детства не учат конкурировать, не учат спорить. А в философии и в науке именно это нужно, необходимы аргументативные способности, которые [развиваются] с самого детства. Но сегодня мы видим, что такие способности вполне можно приобрести.

Ирина Изотова: Таня, спасибо огромное за эту позитивную нотку. Идея про отстаивание, выстраивание мужского в принципе через отрицание женского, что озвучила Симона де Бовуар в своих работах, является вообще фундаментом феминистской философской мысли, это очень важная тема, о которой стоит говорить открыто. Сейчас есть фестиваль про мужчин и маскулинность: мужчины тоже выступают и говорят, что маскулинность, то есть представление о мужском, действительно выстраивается через либо уничижение, либо отрицание женского. Мальчикам говорят: «Не будь, как девчонка. Девчонка — это плохо. Не плачь, как девчонка. Плакать плохо», и это действительно влияет на благополучие вообще всех полов. Обсуждение проблемы мизогинии — это не только женская проблема. Мы сейчас собрались не для того, чтобы огульно в чём-то обвинять мужчин, мы говорим про системные, структурные, культурные проблемы, которые касаются всех независимо от пола.

[На эту тему поступил] вопрос из Telegram: «Почему феминизм рассказывает о насилии мужчин к женщинам, но отрицает проблему насилия женщин над женщинами и детьми или же ставит обвинение вновь мужчинам за поведение женского пола? Женщины должны нести ответственность за свое поведение, как и все, согласно моральным принципам и законам». Вот такой вот комментарий. Кажется, многие воспринимают нашу дискуссию в штыки, думая о том, что мы сейчас обвиняем всех мужчин в том, что они плохи. Давайте расскажем, что мы вообще-то не про это здесь собрались.

Оксана Пушкина: Да, мы не про это здесь собрались. По поводу насилия — у насилия нет пола. Просто статистика такова: Санкт-Петербургский университет выяснил, что 80% среди жертв домашнего насилия — женщины. Затем идут старики и дети. 4% мужчин. …Других цифр у нас нет. У нас нет цифр МВД — не потому, что они плохие, а потому, что побои декриминализировали.

Поэтому, говоря о насилии, мы говорим в общем и целом и сегодня уже являемся экспертами. Закон [о профилактике семейно-бытового насилия], который мы подготовили, защищает всех. Мне удалось отстоять и настоять, и господин Володин подписал. Я надеюсь, что он всё-таки будет принят. Валентина Ивановна Матвиенко, я надеюсь, слов своих на ветер не бросает. Совет Федерации должен внести в Госдуму законопроект, карту готовят в осеннюю сессию, ждём.

Теперь что касается мизогинии. Мне кажется, что убеждать всех присутствующих нам не надо. Уважаемые эксперты рассказали про наши с вами взаимоотношения на современном этапе — потрясающий исторический и философский экскурс, но жизнь идёт вперёд. Слава богу, мы всё-таки прогрессивные люди. Мы должны встраиваться в систему координат.

30% матерей-одиночек, то есть мамы воспитывают и мужчин, и женщин. Мы должны помогать [и объяснять] этим мамам, которые говорят: «Не плачь, как девчонка». Вот ведь мы про что, если уж совсем просто и выражаясь фигурально. Дорогие мамы и папы, и будущие мамы и папы, мы про то, что надо смириться с тем, что если мы не возьмёмся за руки и будем бесконечно выяснять отношения даже в семье и с собственными детьми, то мы закончимся как цивилизация.

Мы живём в экономическом кризисе, который усугубляется с каждым днем, и легче не будет. Уважаемые парни, присутствующие здесь, передайте своим товарищам, к девочкам я тоже обращаюсь — без ролей мы сегодня. Мы люди, которые, опираясь друг на друга, идут в этом огромном океане. Завтра она, ваша жена, останется без работы, вы её подхватите, воспитывая её ребёнка, вашего ребёнка, потому что вы оба ответственны. Завтра он [муж] останется без работы, а она, своей ролью забитая веками, с предназначением сидеть на кухне и воспитывать детей, не сможет ему помочь, и поэтому начнётся домашнее насилие и тому подобное.

Мне кажется, платформы, которые у нас есть, — замечательные, [но] это табуированные темы сегодня. Если вчера уважаемый мной Владимир Легойда сказал, что если вы принимаете противозачаточные таблетки, то идите в церковь и отмаливайте их, то нас [с вами сейчас] можно запаковать и увезти, потому что мы не звучим в тренде. Мы должны, вы должны, ваше поколение — яркое, современное, образованное, вот с этим всем, чего у нас не было (мы в библиотеках сидели, чтобы нарыть информацию), — должны сами сотворить свою реальность. Поэтому мы опытом с вами делимся, я вам рассказала, что происходит в данном случае в законотворческом органе, а вы уже слушайте и берите самое лучшее.

Из «телеги» этот вопрос… Либо человек недопонял, либо он уже изначально в штыки берёт то, что здесь происходит. Понимаете? С такой огромной ролью, которую сегодня играет Русская православная церковь, проникнув во все структуры государственной власти и госуправления, очень сложно искать смыслы. Каждый раз вы и я, и мы будем натыкаться [на вопрос]: это на самом деле божья воля или всё-таки философия, наука, техника, биология, астрономия и так далее? Мы не против веры, и я в том числе, но всё-таки я за поиск смыслов, и в данном случае мы их пытаемся искать. Мы ошибаемся, пытаемся спорить и сказать этому человеку из «телеги», о чём наша история. Это самое главное.

Кьяра Конди: Когда я делаю тренинги в компаниях, часто встречаю вопрос: «Как же насчёт женщин, которые не поддерживают женщин?» Понимаете, это не проблема, это упрощение некоторое. Что происходит в действительности? Мы растём в одном обществе предрассудков мужчины и женщины, смотрим одни и те же мультики, у нас у всех родители с предрассудками, мы получаем одно и то же образование, впитываем одни и те же стереотипы со всех сторон. Это всё внешние импульсы, которые получают и мужчины, и женщины одинаково в нашем обществе.

Мы, женщины, должны делать столько же работы, чтобы преодолевать свои внутренние стереотипы. Например, среди отделов кадров в разных компаниях проводили исследование — как правило, такие отделы состоят из женщин, но при этом директора платят мужчинам больше, чем женщинам, потому что у них есть образ и представление о том, что мужчины снабжают, они охотники и должны обеспечивать семью, они кормильцы, а женщины зарабатывают только для себя. Это показывает, что мы должны все работать сообща.

Когда я говорю это в Европе, люди чувствуют себя некомфортно, потому что мало кто может признать свой внутренний сексизм или расизм.

Мы все так или иначе сексисты или расисты. Если мы не признаем этого, то не сможем решить проблему. Исправление такой ситуации требует работы со всех сторон.

Отдельная проблема — это невидимый сексизм, невидимая мизогиния, которая существует в обществе. В компаниях с venture capital мне говорят: «У нас нет женщин, которые присылали бы нам проекты» и спрашивают: «Что нам делать? Мы так верим в гендерное равноправие…» Даже одна партнерка, например, сказала: «Мы верим в равенство полов, равенство гендера. Мы хотим исправить ситуацию». Я иду на их сайт — и там ни одной женщины. Тогда я спросила: «Как вы вообще смеете говорить о гендерном равноправии, если на деле вы не внедряете эти принципы?» Вот эта разница по-прежнему существует между тем, во что люди действительно верят, и между тем, что они говорят. Серьёзные перемены придут только тогда, когда мы сможем изменить то, во что люди действительно верят. Это долгосрочная и очень тяжёлая работа.

Саша Бабкина: Я согласна безусловно с моими коллегами. Мне кажется, нам всем безумно не хватает понимания и ощущения партнерства. На самом деле особенно сейчас, как мне кажется, должно происходить как раз укрепление этого партнерства — между мужчиной и женщиной. Мы должны быть готовы бэкапить друг друга, потому что не знаем, что произойдет с нами завтра. Если мы на это неспособны, то мало что может получиться. Мы все в состоянии неопределенности. А что нужно для партнерства? Нужно равно ценить каждого, кто перед нами, иначе партнерство не получается. Это просто какое-то неравновесное состояние. Вот это первая мысль.

А вторая как раз про совпадение того, во что мы верим и что мы делаем. Я сейчас вдруг осознала очень забавную штуку. Пока мои коллеги говорили, я подумала вот о чём: как только началась пандемия, меня и моего мужа перевели на удаленку… У меня прекрасный муж, замечательная семья. Знаете, что произошло? Он работал, а я работала, готовила еду, следила за тем, что происходит с ребёнком. И знаете, кто это придумал? Я сама. То есть не то чтобы мой муж отказался и сказал: «Нет, я работаю, я не буду варить суп». Не было такого. Это просто я считала, что я так должна и это нормально.

А знаете, что ещё хуже? Что мой сын всё это видит. Что получается? Вот это самое гендерное равенство, за которое я топлю так же, как и многие здесь сидящие, — в своей обычной семейной жизни не то чтобы я этому хорошенечко следовала. Иногда я одергиваю себя и говорю [мужу]: «Знаешь что? Сегодня обед готовишь ты». И он соглашается, если что. Не то чтобы он сопротивлялся. Но почему-то по дефолту я считаю, что это моя такая задача женская. Да, я должна успеть и вот это, и вот то, и зарабатывать больше, чем он. Но ещё вообще-то суп. Провела совещание — иди вари борщ.

Я и многие это говорили — начинать нужно всё время с себя. В нас столько этого опыта, архетипов, всех этих штук, что если мы сами себе не объясним, что мы равные партнёры и надо просто по-нормальному договариваться, обсуждать, а не придумывать себе и ещё обижаться при этом. Это я придумала, что я варю суп. Если что, я не поговорю с тобой об этом, я просто буду обижаться на тебя и считать, что у нас неравенство. Разговаривать — это вообще хорошая идея.

Поэтому мне кажется, что, во-первых, партнерство безумно важно, а во-вторых, нужно отлавливать в себе в том числе вот эти странные моменты, когда мы зачем-то берём на себя больше или меньше по каким-то очень важным причинам, потому что так кажется, мы сможем быть устойчивее.

Ирина Изотова: Спасибо большое. К сожалению, нам надо закругляться. На эту тему можно говорить бесконечно. Спасибо нашим потрясающим участницам дискуссии.