Как крупнейшие революции изменили Европу и какими их плодами мы пользуемся до сих пор? В масштабном историческом разборе на примерах нидерландской, английской, французской и русской революций рассказываем, чему научили мир народные государственные перевороты: что является необходимым фундаментом для вступления граждан в борьбу народа за власть? благодаря чему голландцам удалось совершить первую в мире буржуазную революцию? как гражданская война в Англии привела к буму научного прогресса и свободе предпринимательства? почему именно Французская революция изменила европейскую ментальность и стала эталоном для новых поколений? как феномен 1917 года разоблачает распространенные мифы о том, что россиянам нужна «сильная рука» и «вертикаль власти»? и возможна ли в XXI веке настоящая революция?

Усилия революционеров приближали будущее: желаемое для современников становилось обыденным для потомков. Обильно проливаемая кровь вряд ли должна вызывать наше одобрение, но такова плата, регулярно вносимая несовершенным человечеством в копилку долгожданного завтра. При этом гримасы прошлого отражаются во многих современных конфликтах — будь они «розовыми», «оранжевыми» или окрашенными в другие цвета. Не покушаясь на богатейшую хронику восстаний, остановимся только на нескольких крупных революциях, после которых Европа уже никогда не могла бы стать прежней.

Больше революций, хороших и разных!

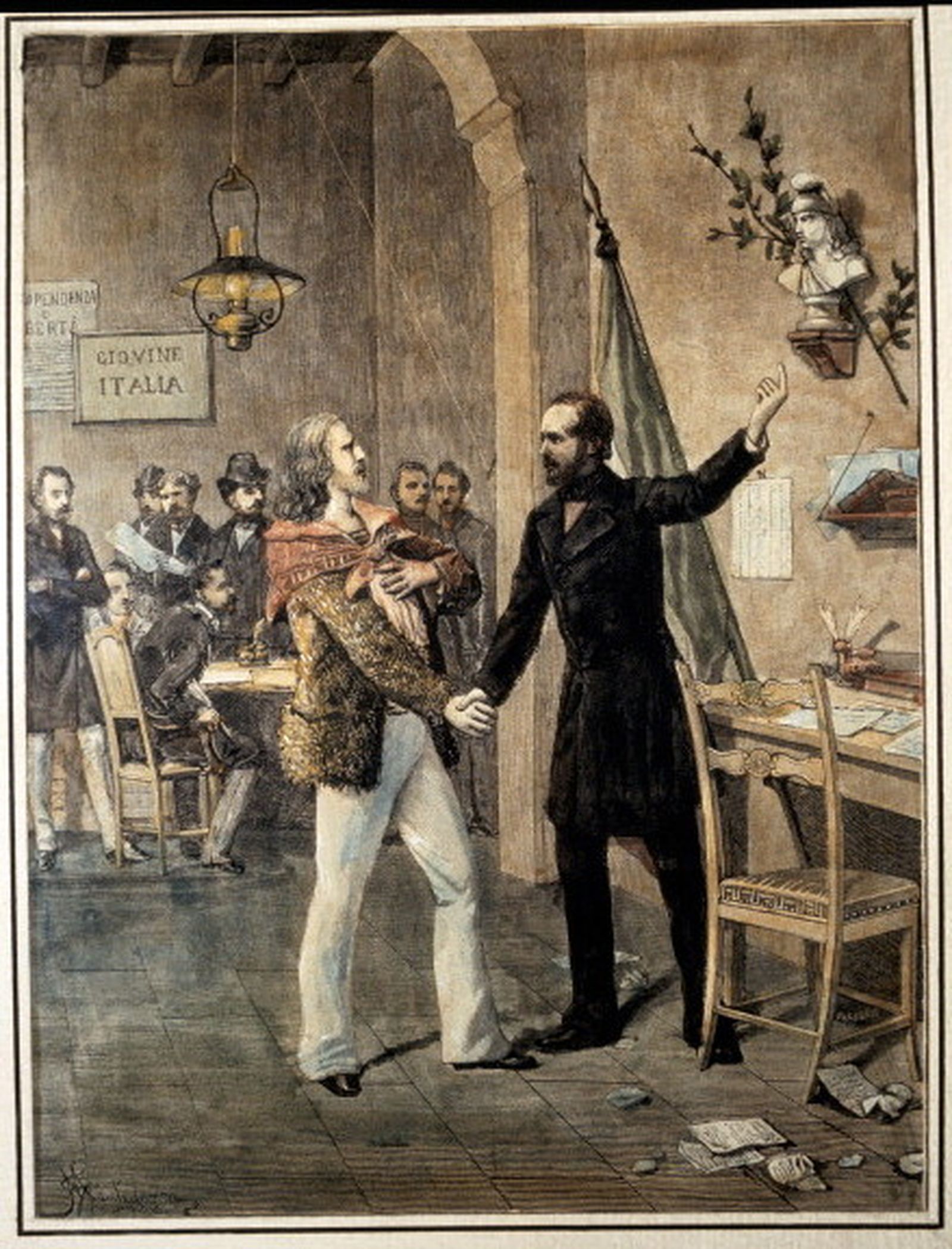

«Реформы — дело королей; революция — вот секрет народов!», — восклицал великий итальянец Джузеппе Мадзини, соратник Гарибальди по национально-освободительной борьбе. Энергичная фраза, которая дышит вековой яростью, ещё могла бы вписаться в дискурс советской эпохи, но явно выламывается из нынешнего государственного контекста, будто бы отрицающего сам феномен революционной легитимности. Давно привыкнув к прославлению целого пантеона «государственников» от Грозного до Николая Первого, мы точно так же привыкли слышать дежурные речи про отвратительную сущность любой революции (тем более, «лимит давно исчерпан»). При этом каждый поборник стабильности знает, что революция не спрашивает у народа разрешения посетить благословенную страну: подобно цунами, она приходит и бесцеремонно сметает устоявшийся порядок, если только эпоха не оставляет иного варианта для снятия социальных противоречий. Отталкиваясь от традиционного понимания революции как насильственного изменения с переходом к более прогрессивному строю (общественному, экономическому и политическому), скажем пару слов о классификации, ведь революции — как и их творцы — бывают удивительно разными.

Марксистская мысль — созревшая в недрах девятнадцатого века, но не позволявшая игнорировать запутанный характер мировых конфликтов — выработала довольно стройную типологию революций, разделив их на буржуазные, буржуазно-демократические, народно-демократические и социалистические. В качестве главного критерия здесь берётся общественно-экономическая формация, то есть способ производства плюс система отношений между классами. Скажем, голландцы подняли на щит торговлю и совершили первую буржуазную революцию. То же самое вслед за ними проделали свободолюбивые англичане — правда, потом снова откатились к монархии Стюартов. А русские рабочие совершили пролетарскую (социалистическую) революцию, отринув уже капитализм.

Всё логично, однако жизнь сложнее любой схемы, и поэтому национально-освободительные движения (например, итальянское Рисорджименто, не посягнувшее на буржуазные основы) историкам пришлось рассматривать уже как нечто отдельное. К тому же, признавая фундаментальность марксистского подхода, исследователи подчёркивали вариативность критериев: любая революция подразумевает такое количество значимых факторов, что изучение лишь одной из выбранных сторон (экономической, религиозной, культурной и т. д.) обедняет мозаичную картину. Человек всегда шаблонизирует реальность и мыслит стереотипами, о которых писал ещё Уолтер Липпман — так нам проще воспринимать окружающий мир. В тех же случаях, когда учёный пытался быть менее категоричным, схема становилась слишком абстрактной и размытой: такова, например, типология Баррингтона Мура с выделением буржуазных, консервативных (из них вырастает фашизм) и… крестьянских революций. Среди прочих стоит упомянуть несколько бинарных классификаций, на которые обратил внимание отечественный исследователь Эдуард Шульц: это «ранние» и «поздние» революции (Хобсбаум), «революционные» и «реакционные» революции (Михельс), западные и восточные революции (Хантингтон). Весьма интересен взгляд О. Розенштока-Хюсси, который в качестве критерия взял масштаб революции: так появилось деление на городские, страновые, цивилизационные и мировые (к последним относится русский 1917 год, что не может не быть предметом нашей гордости).

В итоге десятки попыток оригинально препарировать феномен революции завели историков в бескрайнее поле интерпретаций; разрубить этот теоретический гордиев узел взялся уже упомянутый нами Э. Шульц, чья обобщённая концепция «базовых» и «корректирующих» революций выглядит так:

«Базовые революции, как правило, бывают первыми революциями в стране, демонстрирующими возможность изменений и обозначающими их вектор. Корректирующие революции происходят там, где в результате базовых революций и последующих реформ не были осуществлены те или иные назревшие преобразования. Базовые революции распадаются на три типа — национально-освободительные, классические и смешанные. Типов корректирующих революций тоже три — революции „баррикад“, „демонстраций“ и „военного переворота“».

Любопытно, что взгляд на революцию как на двусоставный процесс во многом перекликается с идеей А. Майсуряна о сочетании «великой» революции и последующей «малой», между которыми проходит этап Реставрации (так было в Англии и Франции, о которых пойдёт речь ниже).

В любом случае, не превращая в догму ни один из имеющихся подходов, нам стоит выдохнуть и сойтись хотя бы на нескольких пунктах, делающих экскурс в революционную Европу более осмысленным: а) революция — процесс сложный и во многом иррациональный; б) в революции почти всегда действуют разные группы общества со своими интересами, поэтому состав действующих лиц изначально смешанный; в) зачинщиком революции обычно бывает наиболее прогрессивный класс, которому становится «тесно» в одеждах эпохи.

К этому стоит добавить, что само по себе обнищание и озлобление не является необходимым фундаментом революции; важно, чтобы общество ощутило своё историческое право на более достойную жизнь, соответствующую новым реалиям.

Как мудро заметил американский социолог Джеймс Дэвис, антиправительственная борьба начинается благодаря «невыносимому разрыву между тем, чего люди хотят, и тем, что они получают».

Голландия и Англия: тяжёлое бремя первопроходцев

«О нидерландцы, будьте начеку!», — распевали мятежники из бессмертного романа о Тиле Уленшпигеле. Фламандец Шарль де Костер оставил нам, пожалуй, главный литературный памятник, где отразился дух антииспанского восстания. В далёком XVI веке судьба распорядилась так, что именно голландцы — богатеющие, предприимчивые, умеющие плавать и торговать — стали пионерами европейского революционного процесса. Король Филипп Второй, окончательно превративший Нидерланды в дойную корову прожорливой Испанской империи, ещё не понимал, что время активно играет против него и никакие карательные экспедиции герцога Альбы не способны повернуть реку истории вспять.

Важно, что вспыхнувшая в 1566 году революция по сути являлась освободительной войной, а стремление нидерландских купцов к национальной независимости и религиозной автономии подпитывалось объективными экономическими успехами, ведь сам бог дал труженикам-протестантам полный карт-бланш на ведение бизнеса (здесь впору вспомнить фундаментальный труд Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма», где подробно объясняется прямая зависимость делового успеха от ментально-религиозных установок). Но как раз коммерция оказалась в Нидерландах под угрозой, потому что испанцы в лице Филиппа закручивали гайки всё сильнее, забыв отключить опцию «феодализм» и вовремя перейти на новый тариф.

Точкой невозврата оказался 1571 год, когда посланный королём герцог Альба нанёс по буржуазии крайне болезненный удар, вводя новые грабительские налоги и де-факто парализуя торговлю в зависимых от Мадрида провинциях.

Рыбаки и торговцы, которых пышно разодетые гранды из свиты Маргариты Пармской презрительно называли «гёзами» (аналог нашего слова «нищеброд»), к тому времени уже давно пиратствовали в прибрежных водах, захватывали испанские корабли, выступая в тактическом союзе с дворянами-протестантами и сплотившись вокруг фигуры умного и проницательного принца Вильгельма Оранского. На суше морским гёзам помогали лесные, совершавшие партизанские вылазки против ненавистных оккупантов. Дополнительной «скрепой», которая позволила нации собраться в единый кулак, стало сопротивление инквизиции и жесточайшим репрессиям. Тут стоит помнить, что XVI век был временем религиозного сознания, и ежели «добрые католики» идут на тебя войной, озаряя улицы кострами и бросая еретиков в тюрьмы, ты чувствуешь искреннюю ненависть к врагу, нивелирующую любые классовые противоречия.

Таким образом, базис (говоря языком Маркса) соединился в сознании большинства мятежников с не менее значимой надстройкой: и торговля, и вера, и политика превращались в арену многолетней битвы за идентичность. Впечатляющие успехи нидерландцев — начиная с судьбоносного захвата города Брилле и заканчивая снятием осады Лейдена — были прологом к новому миру: из кровавого хаоса Тридцатилетней войны выпорхнула первая ласточка буржуазного мироустройства, и на европейской карте возникла Республика Соединённых провинций (испанцы, скрежеща зубами, признали её только к 1648 году). Храбрые соотечественники Тиля подали соседям пример, который оказался заразительным.

Англия, вступая на буржуазную тропу уже в XVII веке и сильно раздражённая политикой Карла I Стюарта, разыгрывала революционный сценарий в несколько этапов. Неизбежный конфликт короля и Долгого парламента быстро перешёл в военное противостояние и вывел на историческую арену Оливера Кромвеля, отличившегося в легендарных сражениях при Марстон-Муре и Нейсби. Вскоре Кромвель, талантливый вождь армии «железнобоких», доказал свою дееспособность и выдающиеся лидерские качества: сперва добился полного подчинения парламента своей воле (сторонники компромисса с королевской властью были арестованы либо изгнаны под нажимом полковника Томаса Прайда), а затем довёл дело до логического конца, отправив законного монарха на тот свет. Кто-то, вероятно, вспомнит знаменитый рисунок роялистов, где Кромвель срубает дуб — символ королевской власти.

Хотя реки крови, лобовые столкновения пеших и конных войск имеют большое значение, за военной драмой скрывалась предельно сложная комбинация, и чтобы лучше понять механику одного из главных конфликтов в истории Европы, стоит присмотреться к главным акторам революционных перемен и к палитре их воззрений. Помимо противостояния по линии «король — парламент», в лагере противников монархии вскрылись разногласия религиозного толка: умеренные пресвитериане выступали за выборность священников, а индепенденты — их вождём и был Оливер Кромвель — вообще стояли за упразднение духовенства и независимость всех религиозных объединений (кроме католиков, разумеется). В политической плоскости индепенденты выражали интересы зреющего класса буржуазии, обосновывая расширение полномочий парламента и распределение избирательных округов пропорционально сумме уплаченных налогов.

Аппетиты семнадцатого века обострили вражду между новым дворянством (джентри) и родовитой аристократией, не желавшей иметь ничего общего с теми выскочками, которые просто купили себе желанный титул. В 1648 году, отвечая на вызовы эпохи, многообещающий проект государственного устройства выдвинули вышедшие из военных кругов левеллеры (буквально — «уравнители»): создав документ под названием «Народное соглашение», они заговорили о всеобщем политическом равноправии и принципе уравнивания голосов.

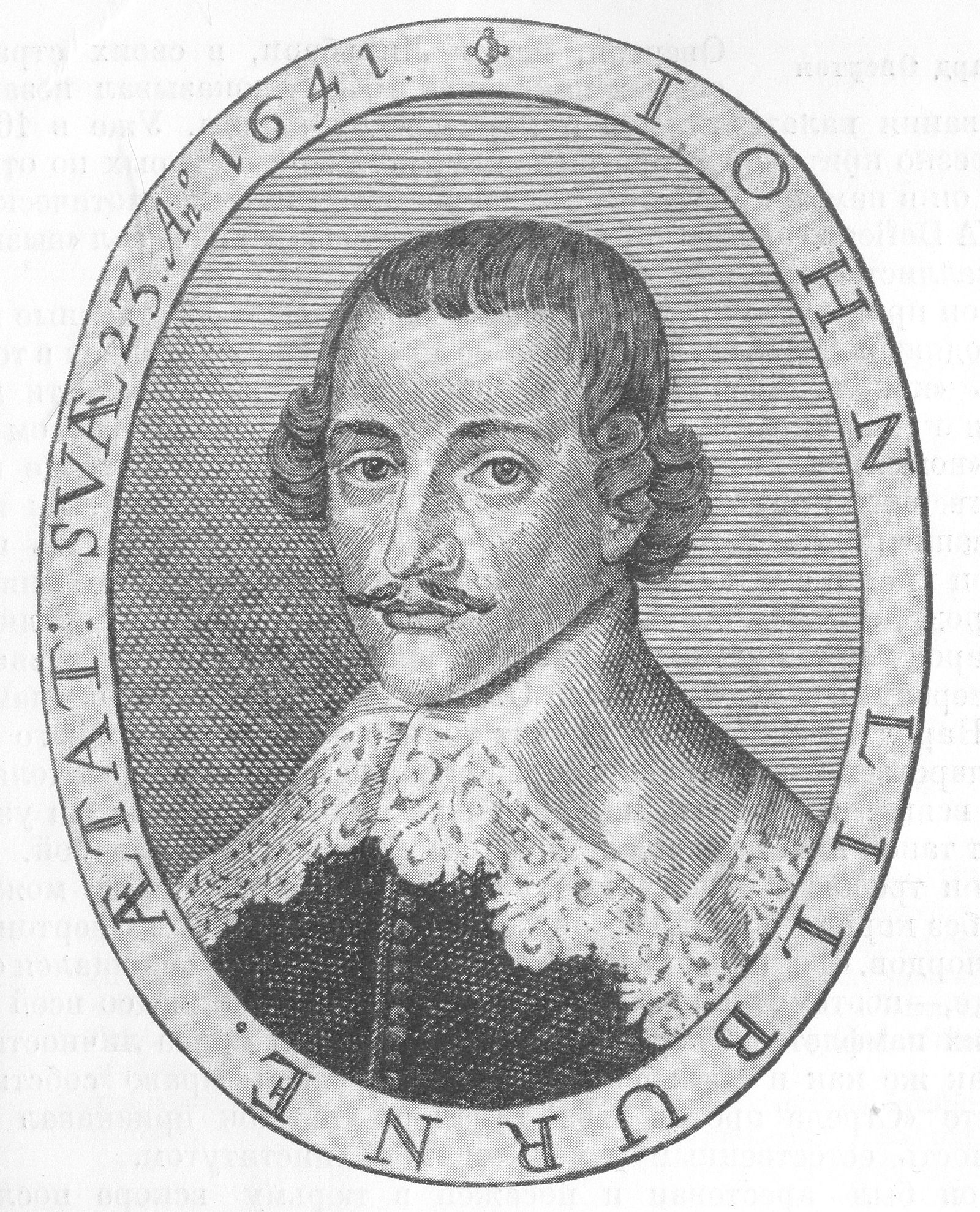

Талантливый политик и публицист, автор замечательных памфлетов Джон Лильберн, будучи вождём тех самых левеллеров, чувствовал необходимость построить свободную от монополий республику, которая будет управляться однопалатным парламентом — по тем временам идея довольно-таки смелая. Заметим: как и в биологии, в истории всегда возникает несколько «ростков» эволюции / революции (нужное подчеркнуть), то есть несколько потенциальных вариантов развития.

Радикальнее всех оказались диггеры (они же «копатели»), которые, объявив себя «истинными левеллерами», предложили поистине коммунистическую программу в защиту крестьян и социальных низов: никакой частной собственности, совместный труд на земле, максимально широкие права и свободы для каждого члена общества. Диггеры не ограничились лозунгами и отважились проверить свои идеи на практике, организовав экспериментальное поселение на холме Кобхэм — нечто вроде коммуны.

Окажись эти революционеры современниками Бакунина и Кропоткина, перед ними, быть может, открылись бы интересные перспективы. Но в тот момент правительственные войска задумку не оценили, крамольное поселение разогнали, и копатели вскоре сошли с исторической арены, равно как и левеллеры, разгромленные армией Кромвеля в 1649 году. Кто теперь скажет, какой была бы Англия, если бы самые радикальные сценарии воплотились в жизнь?

Слишком много ростков революционной мысли гибнут под каблуком века; слишком многие начинания растворяются в пучине событий и оседают только на страницах школьных учебников.

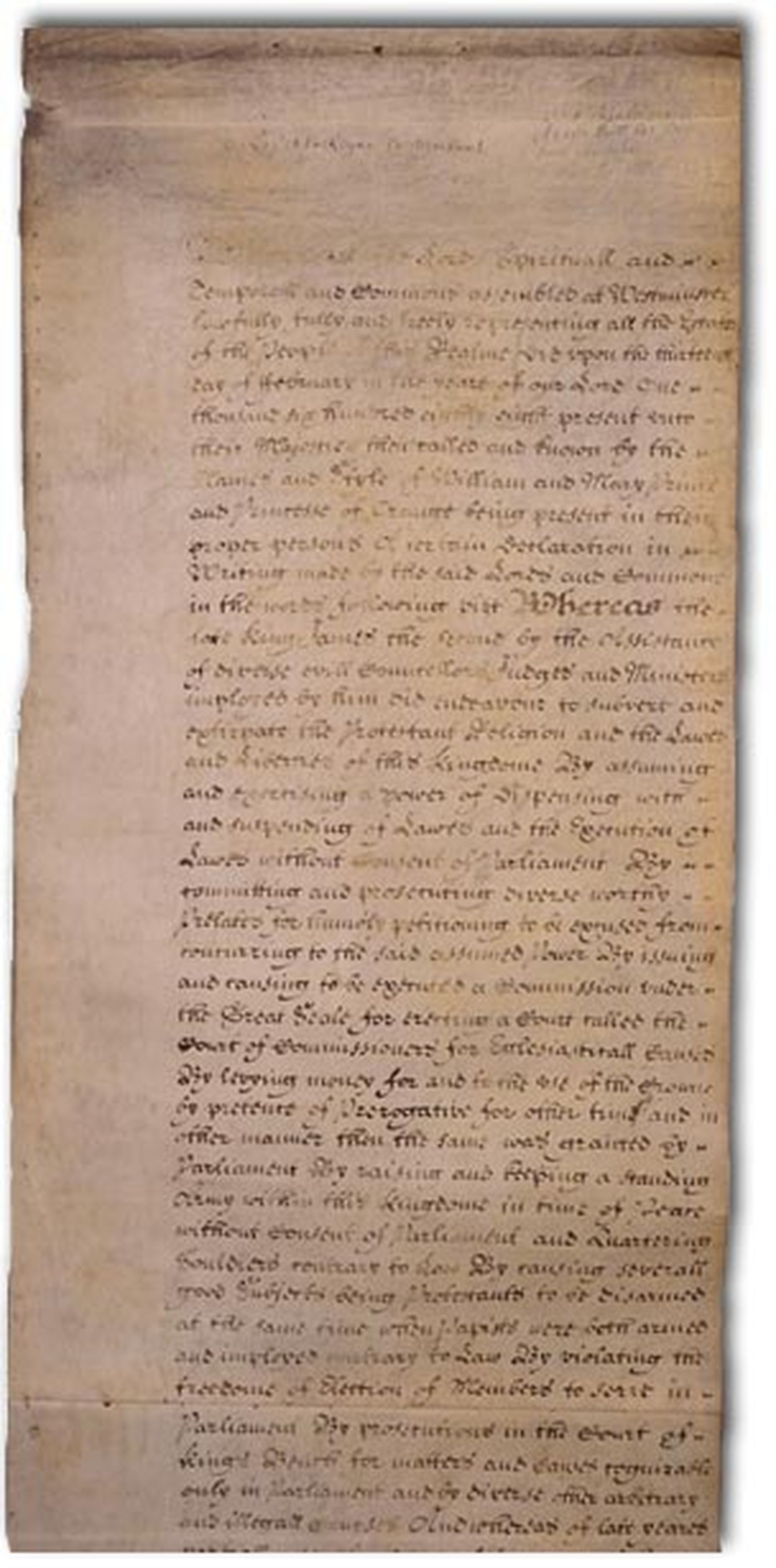

Впрочем, было бы ошибкой впадать в тотальный пессимизм и сравнивать революционную Англию с гаршинской пальмой Attalea princeps, которая старалась пробить стеклянный потолок оранжереи и замёрзла на холоде с чувством жестокого разочарования. Пусть часть консервативных историков считает революционные события напрасными (за что, мол, боролись, если потом опять вернули короля?), но ни военная диктатура Кромвеля с подавлением ирландских и шотландских мятежей, ни последующая реставрация Стюартов не смогли полностью перечеркнуть главные достижения середины века, среди которых парламентаризм, бум научного прогресса и свобода предпринимательства. В итоге, переболев островной лихорадкой длиной в два десятилетия, туманный Альбион обеспечил себе Славную революцию и выстраданный Билль о правах (1689). В сложной игре участвовали почти все, но бенефициаром оказалась буржуазия. А иначе тогда и быть не могло.

Под звуки Марсельезы: опыт Франции как часть революционного канона

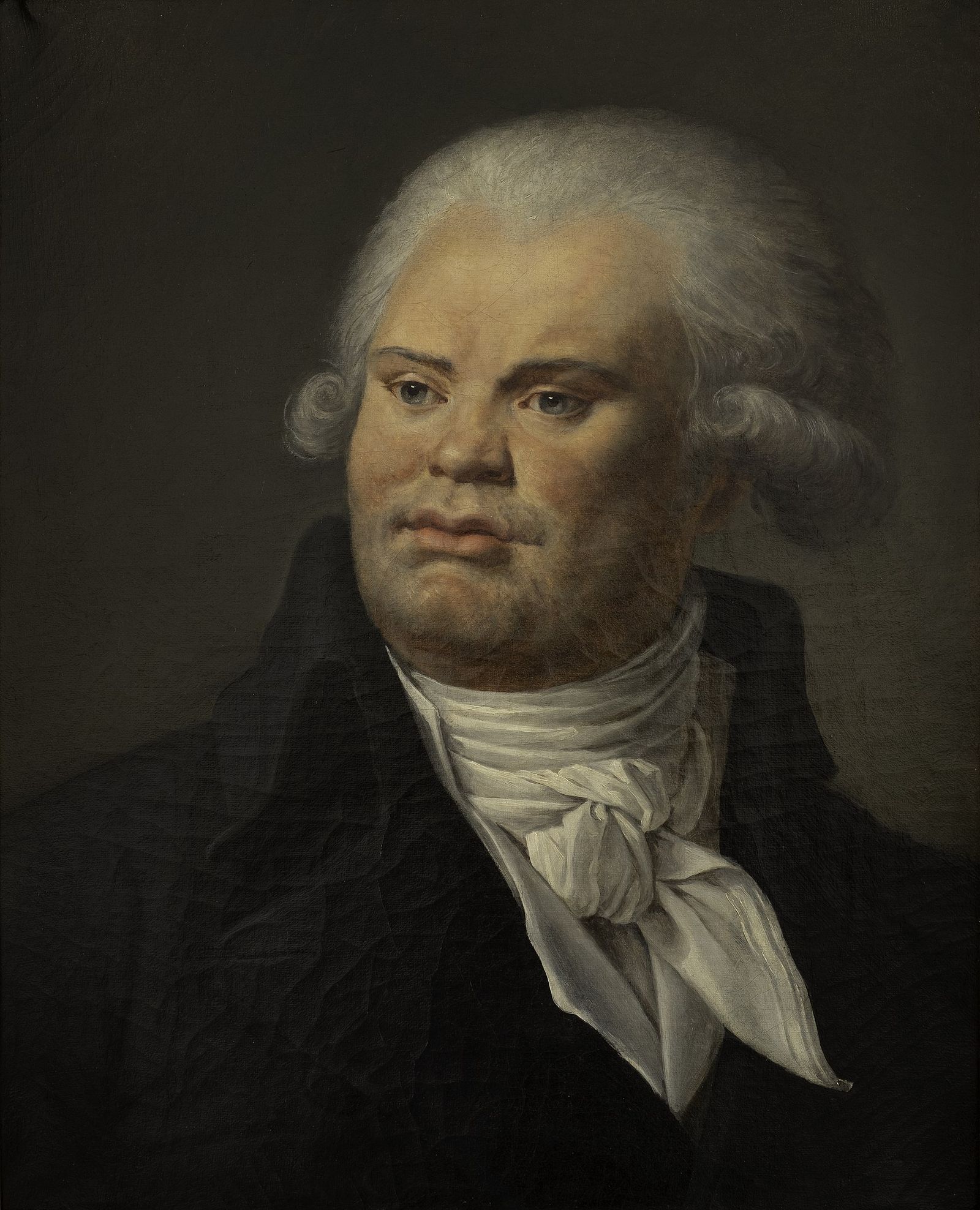

«Мне в каждом зипуне мерещится Дантон, за каждым деревом — Кромвель», — писал русский футурист Велимир Хлебников. Второй из упомянутых героев потрудился во славу Англии, а первый навсегда вписал своё имя в мартиролог Великой Французской революции. Передовая Франция, читавшая в салонах труды Руссо и Вольтера, освоившая в XVIII веке идеалы Просвещения, подарила остальной Европе не только образцовую моду, но и образцовую («классическую») революцию, громко заявляя: «Учитесь! Вот так нужно свергать прогнивший строй!» Хотя в революции есть явная логика, ею руководит не только разум. Мы можем прочесть уйму книг, исходить весь Париж, добраться до музея в городе Визий неподалёку от Гренобля, но так и не понять, каким образом за ничтожный по историческим меркам период, с 1789 по 1794 год, гуманистический проект справедливого общества обернулся поэзией террора, а инструментом решения главных вопросов стала гильотина — тяжёлое косое лезвие, способное всего за сутки пятьдесят раз отделить буйную голову от агонизирующего тела.

Чертовски эффективное изобретение профессора анатомии оказалось тем самым инструментом, который уравнивал в правах мелкого лавочника и саму Марию Антуанетту: в какой-то миг их жизни действительно были равны.

Хроника революции хорошо известна: конституционная монархия — власть жирондистов — якобинский террор — термидорианский переворот — Директория. За каждым из сухих терминов, вызывающих зевоту и сонливость, скрывается великая драма. Как и в Англии, во Франции буржуазия и передовая аристократия не были единственными игроками на шахматной доске: выступая с политическими и экономическими претензиями, они потянули за собой и средний класс, и крестьянство, и городскую бедноту.

Французская революция отлично показала, что трансформация быта происходит гораздо быстрее, чем трансформация духа. Неслучайно уже после взятия Бастилии городские рабочие воевали за достойную заработную плату и человеческие условия труда, но по-прежнему соблюдали «чувство ранга» и никак не претендовали даже на мизерный кусок политического пирога, заказанного буржуазией. Знаменитый историк Е. В. Тарле писал:

«…отсутствие живых политических интересов у рабочего класса в период Учредительного собрания нужно понимать в том смысле, что никакой программы рабочий класс за эти 2 1/3 года не выдвинул, никак на обсуждение в Собрании конституционных вопросов самостоятельно не реагировал и даже тени претензии на какое бы то ни было влияние в текущей политической жизни не предъявлял. И это особенно ярко сказывается именно потому, что огромное участие городского пролетариата во взятии Бастилии и в походе в Версаль 5 и 6 октября признается самыми разнообразными современниками решающим обстоятельством. Начиная с Мирабо, продолжая Камиллом Демуленом и кончая Маратом, все приписывали народной массе <…> колоссальную роль в этих событиях, решивших участь старого режима».

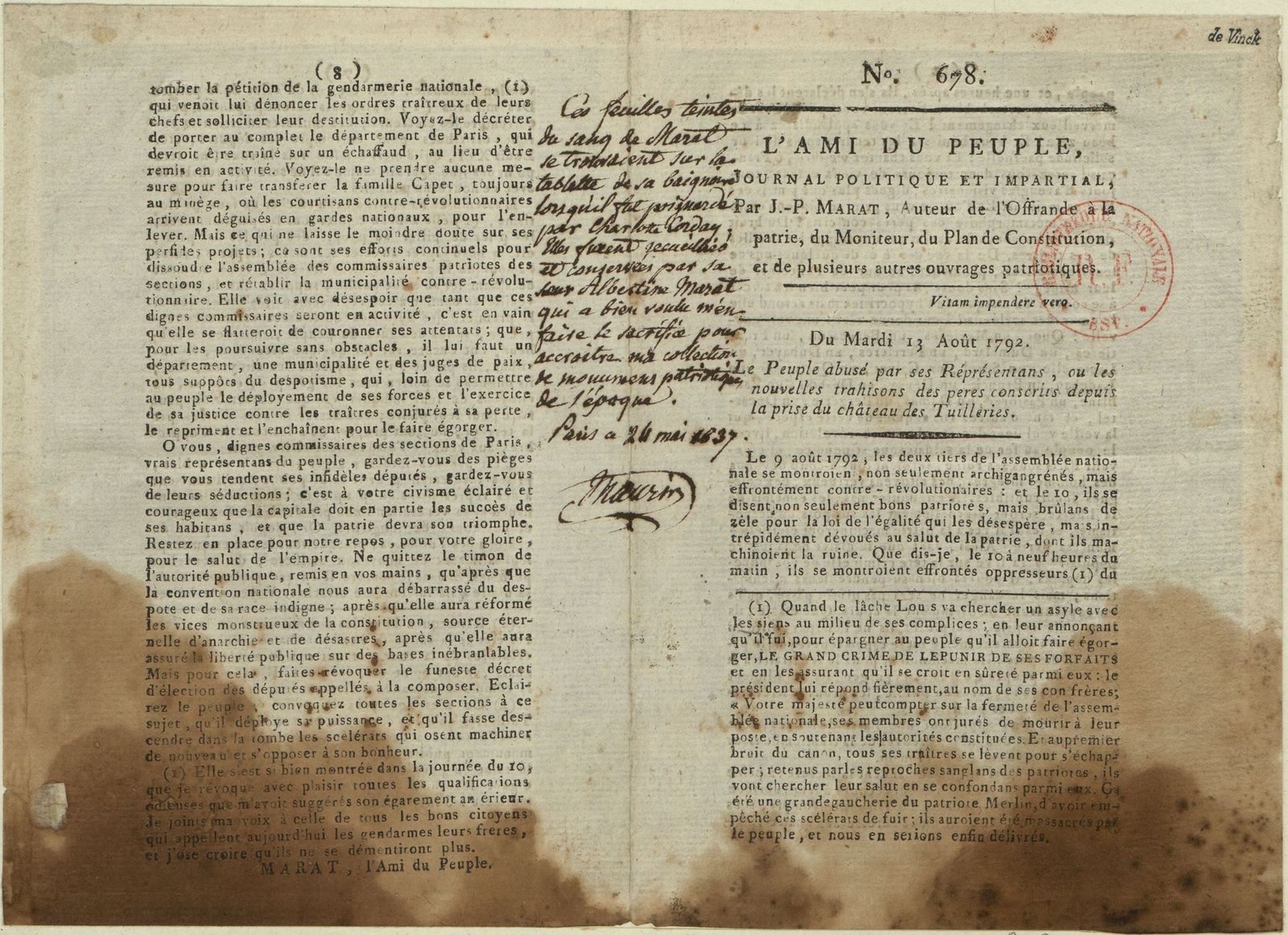

Таким образом, налицо объективный факт: сокрушив прошлое с помощью обозлённых крестьян и пролетариата, буржуа мгновенно сделали всё возможное, чтобы не допускать «плебеев» к государственному управлению. Значит ли это, что рабочий класс был совсем неактивен? Конечно, нет, просто его энергия играла на руку другому классу. Читая радикальную прессу, — например, газеты «Друг народа» и «Папаша Дюшен» — городские низы пропитывались гневом и искренней ненавистью к богачам.

Конечно, сельское население не смогло добиться долгожданной свободы, ведь даже самые последовательные вольнодумцы-буржуа молились на частную собственность и хотели потеснить зажравшуюся аристократию, а вовсе не делиться с малоимущими.

Поскольку у каждого класса была своя справедливость, рента никуда не делась, а на смену старым землевладельцам довольно быстро пришли новые. С другой стороны, на селе выросла прослойка фермеров, надёжная опора нового строя. Так или иначе, Французская революция, утвердившая капитализм, навсегда останется великим этапом биографии человечества — хотя бы потому, что разные слои общества ежедневно творили историю, обретая свою субъектность. Самый бурный этап национальной драмы удивительным образом соединил пафос гражданских прав с резким удешевлением отдельно взятой жизни. Мифический Сатурн, не слишком привередливый в вопросах гастрономии, мог охотно сожрать любого своего ребёнка — и ультралевого (например, Эбера или Жака Ру), и умеренного (например, Дантона или Демулена).

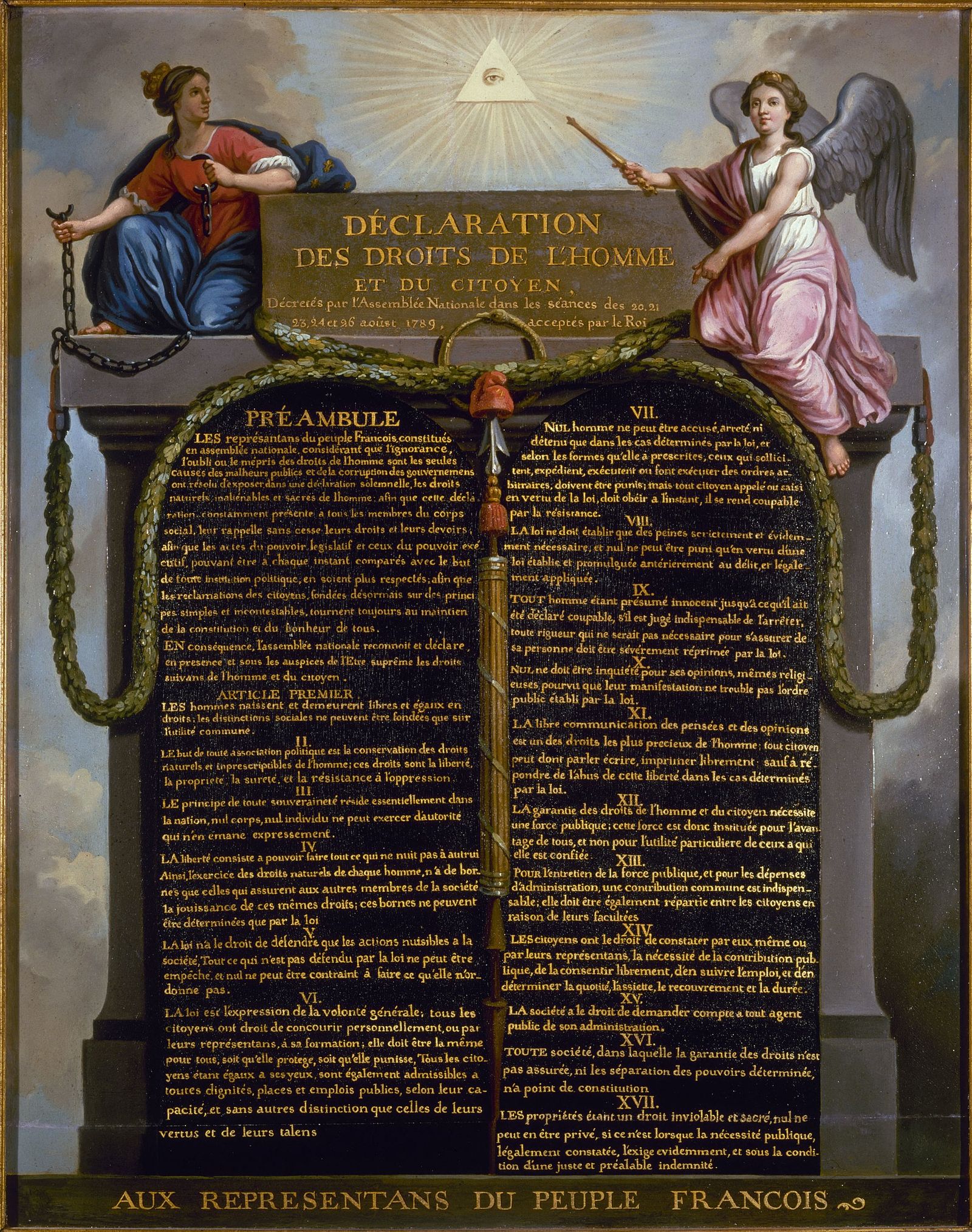

Но чем же Французская революция прогрессивнее Английской? Что нового она продемонстрировала urbi et orbi? Во-первых, Декларация прав человека и гражданина навсегда изменила дух Европы, определив контуры будущих законодательных систем. Во-вторых, уничтожение сословий объективно изменило французскую и европейскую ментальность: жить в мире, где твой успех хотя бы на 50 процентов зависит от личных достижений, всё равно лучше, чем в том, где правильная фамилия (например, Бурбон) служит главным аргументом и пожизненной индульгенцией. В-третьих, без Французской революции не было бы ни трагедии Парижской Коммуны, ни триумфа Октября 1917 года, потому что все этапы мировой борьбы за гражданские и политические права связаны неразрывной цепью.

Каждая новая революция, оглядываясь на опыт предыдущих, выдвигает новые требования к эпохе и расширяет горизонты возможного.

И если бы в воображаемой вселенной появилась Революционная палата мер и весов, Франция, вероятно, стала бы в ней главным эталоном: в конце концов, она не только вдохновляла новые поколения, но и заметно обогатила мировой революционный нарратив.

Теперь мы сами забываем, что до сих пор говорим на языке конца XVIII века, но именно Франция научила нас делить политиков на правых, левых и центристов; именно Франция ввела в обиход выражение «враг народа» (есть, впрочем, и «друзья народа»); именно Франция подарила нам лозунг «Свобода, равенство, братство», который ничуть не потерял актуальности. Канон, заложенный событиями 1790-х годов, органично вплетался в реалии будущих катаклизмов. Лев Троцкий любил при случае процитировать Дантона, а русские рабочие, запевающие «Отречёмся от старого мира», снова и снова повторяли знаменитый мотив из далёкого прошлого.

Русский эксперимент: новый уровень, новые требования

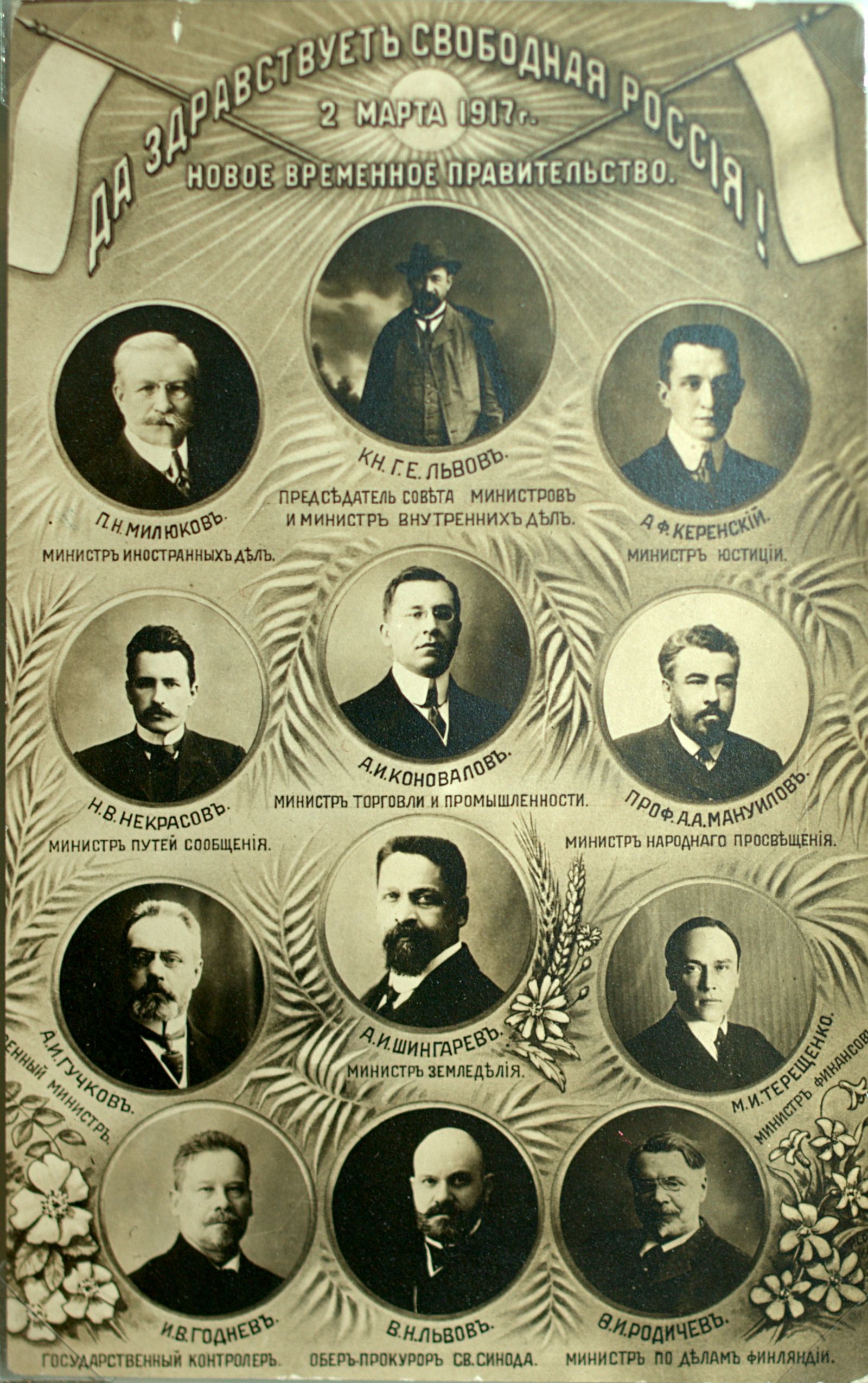

Русская революция во многом была похожей на французскую — и одновременно совсем не похожей на неё. Если рассматривать события 1917 года как единый процесс (не забывая о том, что в 1905-м состоялась «генеральная репетиция»), то легко убедиться в наличии всех стадий «развёртывания», о которых многократно писали историки. Видный специалист по политическим идеям Крейн Бринтон считал, что революция движется по следующей схеме: а) кризис старого режима и его крах; b) власть «умеренных»; c) «царство террора и добродетели»; d) термидорианский переворот. Таким образом, этапу «b» соответствовала у нас буржуазная политика Временного правительства, которая привела к полной государственной импотенции; этапу «c» — политика большевиков после прихода к власти и вплоть до смерти Ленина; этапу «d» — укрепление государства под руководством Сталина.

Конечно, эта условная схема (далеко не единственная) имеет свои недостатки; как бы то ни было, сложный и многоступенчатый характер революции повторился на русской почве, одновременно создав перспективу для контрреволюционного этапа: 1991 год можно рассматривать только как абсолютный антоним 1917-го. Вековая дистанция лишний раз позволяет убедиться, что русская революция, равно как и французская, породила идею всемирного масштаба, и в этом состоит одна из главных её заслуг. Если XIX век попал под тотальное влияние прогрессивного на тот момент либерализма, то многие люди XX века искренне поверили в социалистический проект — по крайней мере, увидели, что у «красных» имеется стратегия, а не воздушные мечты в стиле Томаса Мора и Томмазо Кампанеллы.

Как и французы, русские революционеры покончили с феодализмом и подписали приговор монархии; при этом большевики пошли дальше, чем якобинцы, т. к. решили построить не бессословное, а полностью бесклассовое общество.

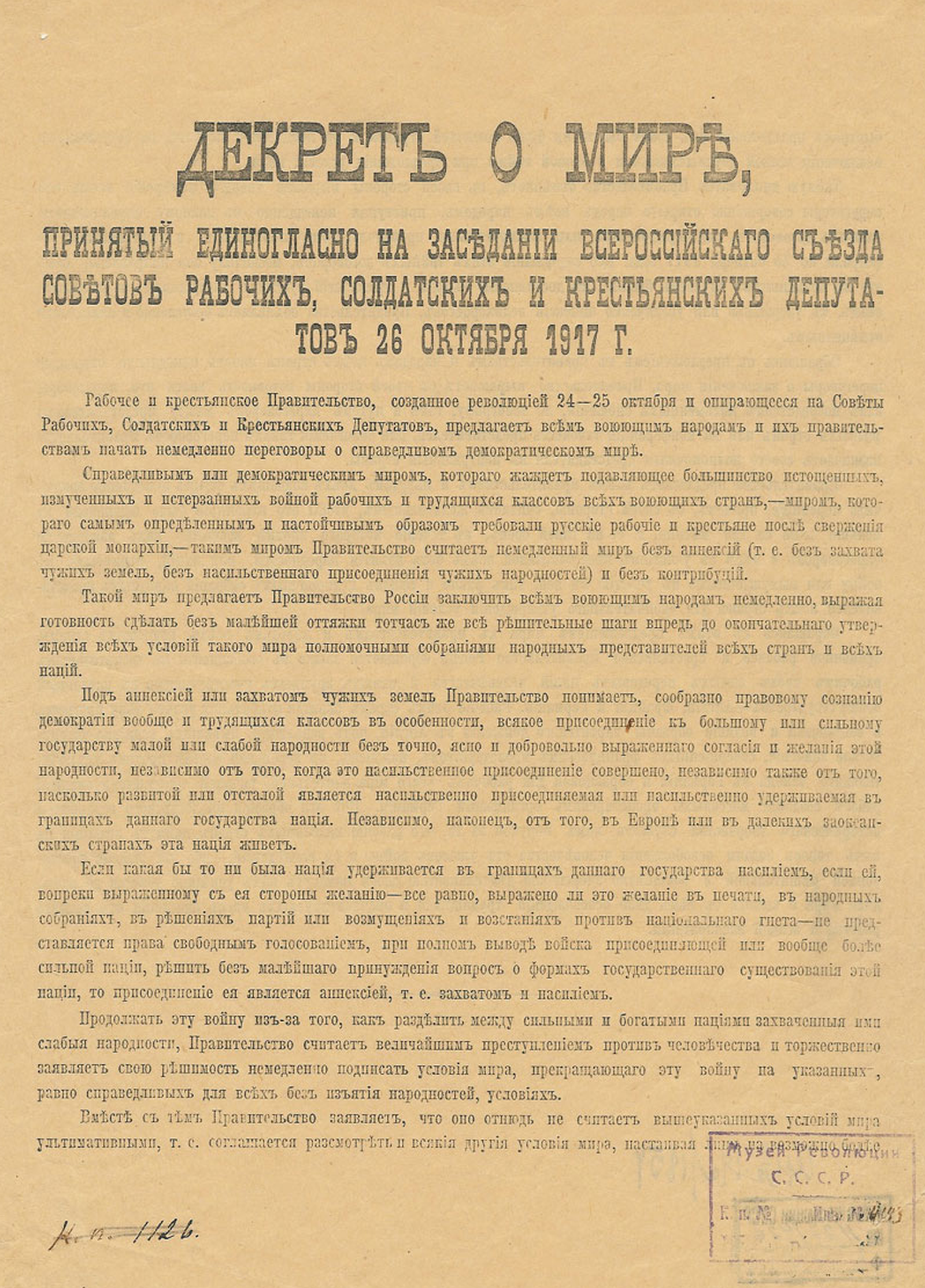

Оставляя за скобками проблему затянувшейся войны и долгожданный Декрет о мире (хотя это чрезвычайно важно), вспомним, какие стратегические вопросы сумели решить «красные». Ответив на требования крестьянства вторым же декретом, они чётко заявили о своей готовности предоставить землю трудящимся. Тут можно вспомнить уйму шокирующих фактов периода колхозного строительства и самые разные эпизоды административной вакханалии, но невозможно отрицать, что озвученный большевиками лозунг («землю крестьянам!») попал аккурат в центр мишени, потому что был куда убедительнее и конкретнее, чем профессорские речи Милюкова или пышное словоблудие усыпанного хризантемами Керенского.

Опираясь на аграрную программу эсеров, большевики действительно сумели соотнести свою политику с давними традициями крестьянской общины, причём до колхозов некоторые крестьяне имели опыт сельскохозяйственных коммун, создаваемых «снизу» уже с октября-ноября 1917 года. Вот что вспоминали о трудовой коммуне имени Розы Люксембург жители Подмосковья (текст размещён на сайте местного краеведческого общества, записан уроженцем Химок В.Г. Воробьёвым):

«…Питались все вместе, вместе выполняли крестьянскую работу. За каждым коммунаром был закреплён определенный участок — кто отвечал за конюшню, кто за коровник, и так далее. Коммуна получала регулярно газеты, журналы, политическую литературу. Все коммунисты были грамотными людьми. Регулярно проводились митинги, демонстрации, обсуждение государственных и личных событий, посещали и железнодорожные мастерские. Жили весело, дружно и сытно. Урожай собирали в полтора-два раза больше, чем окрестные крестьянские хозяйства. Основную часть выращенных продуктов оставляли себе, а излишки отправляли в железнодорожные мастерские».

Цитата, разумеется, понадобилась нам не для восхваления трудовых коммун (в конце концов, мало ли было контрпримеров), а только для уточнения представлений об экспериментальном быте и для иллюстрации очень простого тезиса: революция, идя навстречу требованиям народной массы, создавала условия для самоорганизации и для того самого «великого почина».

В современной России давно циркулирует довольно вредный и усыпляющий миф, согласно которому наш богоспасаемый народ не умеет решать свои проблемы самостоятельно, поэтому ему хронически необходима «сильная рука» и «вертикаль власти».

Нет жёсткой пирамидальной структуры — значит, всё пропало. Такое представление, весьма выгодное любым «верхам», полностью опровергается феноменом 1917 года и постреволюционным опытом коммун (да и первых колхозов тоже). Ещё убедительнее этот миф разоблачается опытом русского пролетариата, который совершенно самостоятельно (без указаний кровавых комиссаров) придумал советы и превратил их в эффективный орган рабочего самоуправления. Возвращаясь к вопросу о требованиях эпохи, добавим, что пролетарий образца 1905 года (и уж тем более 1917-го) заметно отличается от рабочего времён Робеспьера — и поэтому от базовых экономических требований он перешёл к политическим, постепенно преодолев стадию так называемого «тред-юнионизма». Что было дальше, мы знаем, поэтому просто процитируем Ленина:

«Февральская и Октябрьская революции 1917 года довели Советы до всестороннего развития в национальном масштабе, затем до их победы в пролетарском, социалистическом перевороте. И менее чем через два года обнаружился интернациональный характер Советов, распространение этой формы борьбы и организации на всемирное рабочее движение, историческое призвание Советов быть могильщиком, наследником, преемником буржуазного парламентаризма, буржуазной демократии вообще».

Ильич нисколько не преувеличивал, говоря о всемирном характере — поскольку и само слово «soviet», равно как и слово «bolshevik», перекочевало во многие языки мира, раздражая уважаемых сэров и напоминая народам о первой пролетарской диктатуре.

Трагедия революции и гражданской войны, выражаемая в миллионах человеческих жертв, никогда не будет забыта; размах кровавого конфликта заставляет относиться к теме предельно серьёзно.

Да, русский эксперимент обошёлся нам чрезвычайно дорого, но именно благодаря этому эксперименту в Советской России заработали социальные лифты, де-факто упразднившие классовые перегородки и поднявшие многих крестьян и рабочих на такие высоты, которые их предкам и не снились (биография Горбачёва — всего один хрестоматийный пример).

В то же время, раскачивая маятник справедливости и сводя юридические счёты со старым миром, коммунисты оттеснили на периферию общественной жизни так называемых «лишенцев»: уцелевшие в вихре гражданской войны торговцы, священники, лица без трудового дохода и ещё несколько категорий граждан не могли избирать и быть избранными, пока это право не вернулось к ним в соответствии со сталинской конституцией 1936 года — и может быть, только с этого момента в «плавильном котле» социализма стала рождаться принципиально новая идентичность.

Но самое главное, что русской революции удалось выиграть для страны периферийного капитализма тот набор социальных гарантий, который вызвал восхищение цивилизованного мира и вынудил капиталистические страны по крайней мере «порозоветь», чтобы не попасть в глупое положение. Именно наша страна — дерзкий ревизионист замшелого миропорядка и главный enfant terrible Евразийского континента — впервые в Европе разрешила аборты и позволила женщинам голосовать; впервые в мире добилась официального 8-часового рабочего дня, ежегодного оплачиваемого отпуска, а также права на бесплатное жильё, образование и медицинское обеспечение (и это лишь половина впечатляющего списка, воспринимаемого как априорная норма).

Кроме того, окрасив существенную часть глобуса в красный цвет, русский Октябрь стал новым каноном и новым вдохновляющим примером для нескольких поколений революционеров: от китайских маоистов до кубинских партизан, от испанских героев 1936 года до никарагуанских сандинистов и теоретиков городской герильи. Сегодняшний мир совсем не выглядит левым, но популярность левых идей неуклонно растёт, а значит, и слово «революция» однажды снова может стать понятным и знакомым.

Что дальше? Вместо эпилога

Дальше — неизвестность. Вряд ли сегодня вы встретите человека, который всерьёз будет рассуждать о революции как о реальной перспективе смены власти в той или иной стране. Большинство левых партий, оправившись от синдрома начала 1990-х годов, живут и действуют в предлагаемой им системе координат, то есть, ведут более чем благопристойный образ жизни в духе умеренного реформизма. Если и заходит речь о революциях, то имеются в виду только «цветные», прокатившиеся по целому ряду стран в первые десятилетия нашего века. Аналитики муссируют вопросы о природе политических протестов и об отточенных технологиях «режиссуры» возможных социальных взрывов. Но если всякую революцию можно организовать и срежиссировать извне, то вопрос субъектности как будто бы отпадает автоматически: мы все не более чем марионетки в руках ловких и опытных кукловодов с острым умом и внушительными финансами. Мысль сколь печальная, столь же и абсурдная, поэтому её, не отрицая «внешнего» фактора, стоит отбросить как пример пораженчества и фатализма. Вероятно, величие современного политика — если он решит возглавить какую-нибудь революцию — будет состоять в том, чтобы гнуть свою линию и не упустить штурвал, доверенный обществом. И если мы ещё застанем в отдалённом уголке Земли настоящую революцию XXI века, мы наведём на неё телескопы, запишем симптомы в объёмную тетрадь и сразу поймём, насколько изменились. А может, и не поймём.

Читайте также

Зачем истории нужно насилие? Гегельянцы, модернисты и марксисты о цене прогресса, вечной борьбе и локальной разумности

Путеводитель по главным книгам о русской революции. Подлинная история крушения империи

Правила жизни Ленина: 50 высказываний о войне, эмиграции и революции из дневников и выступлений вождя большевиков

Парадоксы демократии: почему она нереализуема и что может прийти ей на смену

Как испанские левые СМИ выживали при военной диктатуре? Борьба Франко с «иноагентами» и подпольное сопротивление

Право народа на восстание. Можно ли защищать демократию силой?