Демократию зачастую понимают узко и шаблонно — просто как «власть народа». Но это не имеет ничего общего с тем, как демократия реализуется в реальном мире.

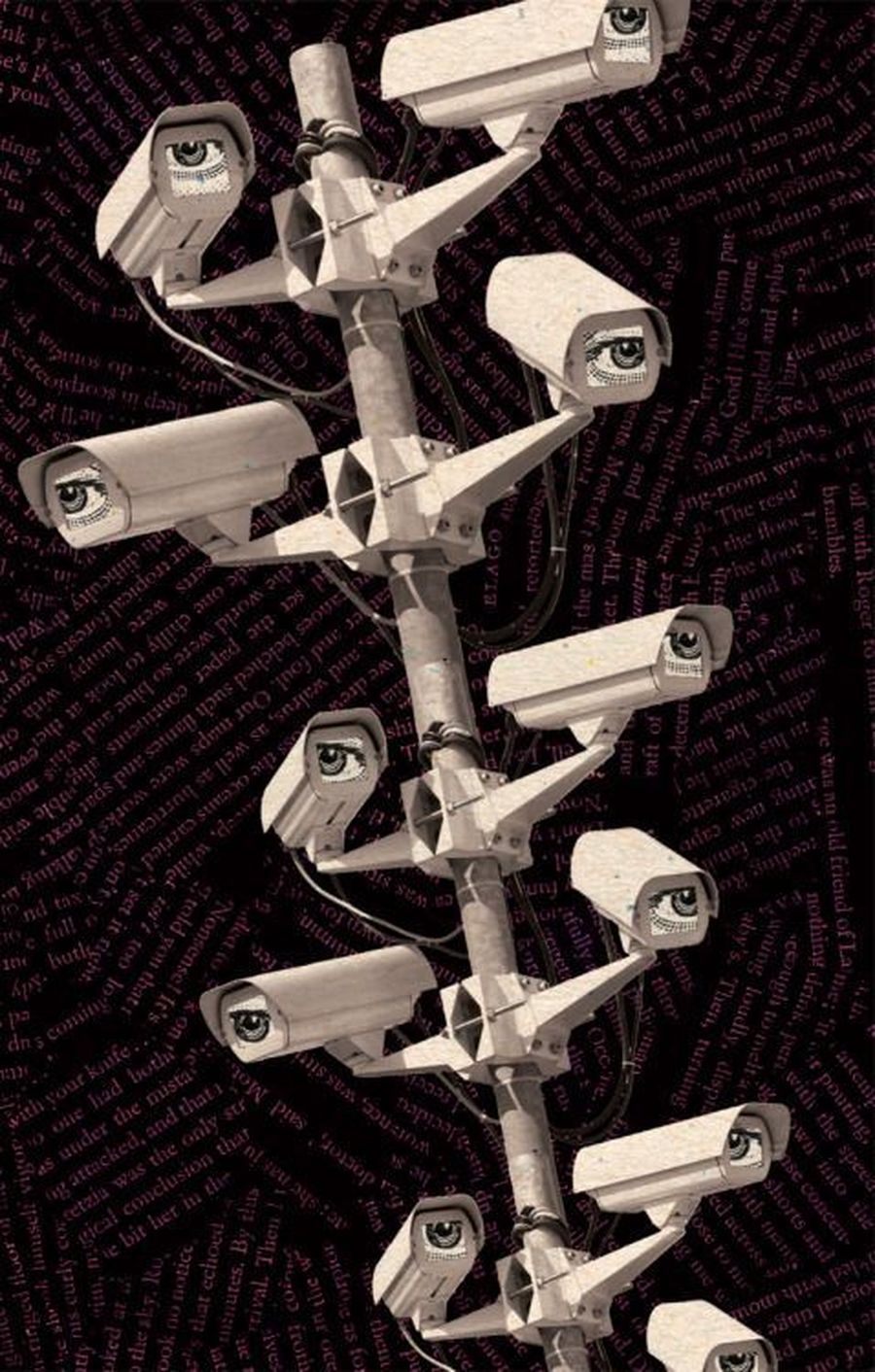

По уровню демократии в рейтинге The Economist Россия находится на 134 месте, Куба — 144-м, Иран — на 151-м, а Северная Корея — на последнем, 167-м. Однако эти государства зовут себя демократическими. Три парадокса демократии позволяют им делать это и сохранять свои суровые режимы годами — как лазейки, с помощью которых демократия становится формой тотального общественного контроля: народ превращается в единую массу, от лица которой говорит государство.

О парадоксах демократии рассказывает историк политической мысли Владислав Демидкин: почему демократию считают плацдармом для новых свершений, что такое позитивная и негативная свобода, о чем заботится государственная монополия на насилие, что движет революцией, почему митинги — это прямое проявление демократии, зачем народу нужны посредники и кто народом не является, а также что может прийти на смену демократии и возможно ли всеобщее глобальное государство?

Демократия — не то, чем кажется

Сейчас демократия как политическая идеология звучит очевидно и естественно. «Демократия — это хорошо», — говорят во всех медиа. Дефолтная речь политика — о счастливой демократии. В школах учат тому, что раньше было «грязное средневековье», а теперь — «век чистой демократии». Но у неё есть исторический и интеллектуальный контекст: то, что о демократии говорят, как о самоочевидной форме политической жизни, — не имеет ничего общего с мыслями философов.

Многие философы к идее демократии относились скептически. Например, Платон считал, что демократия — это рынок пестрых тканей с большим разнообразием политических режимов. По его мнению, она — Вавилонское столпотворение, неразобранный материал, которому необходимо придать форму. Для Платона демократия — лишь плацдарм для дальнейших свершений: как стабильный политический режим она невозможна. С ним можно согласиться: в самом ли деле в современных сообществах царит демократия? До сих пор сложно сказать, какую страну можно назвать по-настоящему демократической.

У нас есть исламская демократия в Иране, социалистическая — у Кубы и Северной Кореи, либеральная в Европе, плебисцитарная — в России. Но что их объединяет? Как к демократии относились XIX веке и почему разговор о ней принял массовый характер лишь в прошлом столетии?

От демократии к либерализму: монополия на насилие и формальная власть большинства

Как реализовывать демократию?

Людям прошлых столетий словосочетание «либеральная демократия» показалось бы странным. А Джон Локк, как и многие его современники, негативно относился к идее всеобщего политического равенства. Мыслители-классики Нового времени писали свои политические памфлеты: они не были согласны с идеями сословного общества, при котором представители среднего сословия, горожане-предприниматели, не имели доступ к власти. Их интересовала такая политическая модель, где каждый человек имел бы возможность занять место под солнцем, исходя из своих талантов и предприимчивости. Но как реализовать подобную?

По Томасу Гоббсу для реализации демократии достаточно существования государственной монополии на насилие — мы не можем тронуть друг друга или обидеть: для таких случаев мы обращаемся к общей власти, которая решает разногласия между людьми. И неважно, кто у власти: главное — она выполняет функцию «все мы под одним Богом ходим». Для многих стран принцип государственной монополии на насилие является основополагающим, и любое желание представить власть именно как народную здесь излишне. Это стало следствием изобретения того, что принято называть либерализмом.

Откуда в демократии либерализм

Либеральная теория обособленно развивалась на протяжении всего Нового времени. Либерализм всегда был связан с вопросами благосостояния и защиты частных интересов. Демократия же стояла в стороне от авангарда политической мысли Европы. В те времена она была маргинальным радикальным проектом. Демократы были за массовую политику и против статус-кво и ставили акцент на тех, кого не спасает частная собственность и у кого её просто-напросто нет. Представительная демократия стала лишь результатом эволюции мысли — скрепления либеральных и демократических принципов друг с другом в XX в. Но что послужило причиной этому?

Чтобы избежать революционных потрясений со стороны масс, интеллектуалам и политическим деятелям пришлось сменить идею прямой демократии идеей демократии представительной. Лучшим режимом посчитали формальную власть большинства и парламентскую форму политического участия вместе с принципом разделения властей. Такое изобретение не допустило бы «власти толпы»: критики прихода массового общества в конце XIX века боялись его. Так, например, американские политологи Йозеф Шумпетер и Уолтер Липпман считали, что демократия XX века — это политический режим, при котором к власти приходят путем политической конкуренции и прохождения институциональных ограничений: по возрасту, доходу, социальному статусу и т. д. Жесткие критерии отбора спасают общество от внезапных катаклизмов, например, прихода оппозиции к власти, — но при этом создают узкую группу мудрецов, созревших для политики.

Демократия для равных и несвободных: женский банк в Финляндии и хлеб, объединяющий народ

Свобода: негативная и позитивная

Общепринято демократию видят так: волеизъявление народа реализуется без разделения на тех, кто управляет, и кто управляем. В первую очередь демократия предполагает равенство, в то время как либерализм — свободу. В каком-то смысле демократия — это всегда про эгалитаризм, а остальные её ответвления вроде либеральной демократии — лишь побочный продукт истории. Можно ли сказать, что демократия всегда подавляет свободу в пользу равенства?

Политический философ Исайя Берлин считал, что существуют два типа политических свобод — негативная и позитивная.

Негативная свобода — «от» государственного вмешательства,

Позитивная — «за» государственное регулирование.

Так, демократия затрагивает проблему всеобщего равенства, которое достижимо только путем искусственной регуляции взаимоотношений между людьми — через ограничения частной свободы, действующей в ущерб другим: например, бизнесов, загрязняющих окружающую среду или монополизирующих рынок. То есть демократии социалистического толка склоняются в сторону равенства, в то время как либеральные демократии предполагают крен в сторону свободы — она выражается в неприкосновенности частной собственности, заслуг и привилегий.

Североевропейский социализм — прекрасный пример того, как на практике вместе уживаются сразу две концепции свободы. В Финляндии существуют «отдел равенства» и «совет по равенству», и даже есть «женский банк», который спонсирует женщин-предпринимателей. Но не меньшую роль, как и в Норвегии, например, играет частный сектор экономики. В сторону либерализма, скажем, двинулась Великобритания при Маргарет Тэтчер, которая урезала государственное финансирование уязвимых слоев общества и отдала проблему общественного неравенства на откуп системе свободного рынка.

Так что же важнее для демократии — равенство или свобода?

О свободном политическом участии: что движет революцией?

Политический теоретик Ханна Арендт считала, что свободное политическое участие в делах государства имеет мало общего с практикой демократических перемен, провозглашаемых революционерами в XVIII–XIX веках.

В рамках своей критики Арендт противопоставляла республиканские опыты США и Франции. Если в США революция основывалась на признании свободы граждан Америки как свободы публичного участия в политике, то во Франции свобода граждан заключалась лишь в риторике свободы и единства нации.

Арендт анализирует программы французских демократов и приходит к выводу, что они сводили все революционные задачи к удовлетворению социальных (а не политических) нужд, например, раздавая хлеб бедным вместо того, чтобы их просветить. Ведь каждый человек «из народа» хочет хлеба, и только в этом народ может быть един. И это не имеет ничего общего с политикой свободного обсуждения.

Вырождение соучастия в публичной политике в массовое скандирование «Хлеба!» нашло во Франции идеологическое подкрепление в лице Жан-Жака Руссо — обратила внимание Арендт. Какие же коллизии ожидают демократию при ее реализации?

Руссо — это Сталин, Руссо — это Гитлер: первый парадокс демократии или как тождественность народа и власти ведёт к диктатуре

Как Руссо стал архитектором Французской революции и почему его считают отцом тоталитаризма

Парадоксы демократии можно объединить единой проблемой — проблемой самоопределения. Говоря теоретически, истинная демократия — та, в которой субъект власти и объект ее воздействия являются одним и тем же лицом. И этим лицом, как ни странно, должен быть сам Народ (именно с большой буквы, как в случае американской традиции использования понятия «People»). Метод построения такой теоретической игрушки можно найти у Жан-Жака Руссо в труде «Об общественном договоре».

Руссо отличался от его современников-просвещенцев и политэкономистов, для которых демократия не стояла в повестке дня. Руссоистский взгляд на политику по сей день можно считать радикальным: иногда Руссо даже называют создателем современного тоталитаризма, предвосхитившим появление ассоциаций, отождествляющих жизнь и интересы гражданина с жизнью государства.

На самом деле Руссо размышлял о неделимом и неотчуждаемом суверенитете Народа в контексте его освобождения от оков сословного общества Франции. Он сам напрямую утверждал, что настоящая независимость народа возможна только при отсутствии какой-либо представительной власти вообще. То есть Руссо с нами честен: когда за вас решает какой-то представитель — это уже не демократия. Однако эта теория стала моделью для архитекторов Французской революции, которым удалось учинить первый общегосударственный террор в истории, истреблявший «неверных». Здесь мы подходим к первому парадоксу. Мы назвали его парадоксом идентичности.

Первый парадокс демократии: для чего нужны посредники?

Цитируя Руссо, Карл Шмитт писал, что демократия склонна ко всякого рода тождествам. По его мнению, сама демократия невозможна без тождества всех ее институтов и живых участников.

Вообще сама логика демократии основана на тождествах:

тождество правящих и управляемых,

господина и подданных,

субъекта и объекта,

народа и его репрезентации,

государства и закона,

и наконец, тождество количественного (численности большинства или единогласия) и качественного (правильности закона).

Другими словами, демократия — это и есть мы с вами: живые люди, которые могут собраться вместе и обсуждать, как нам жить дальше. Посредник, который ретранслирует и интерпретирует наши желания — это уже государство с его законами. А существуют ли общества, тождественные сами себе?

Да! Такие сообщества хорошо различимы на локальном уровне. Сообщества людей из одного района, жилого комплекса или поселка способны решать свои вопросы самостоятельно: для этого у них есть чаты в социальных сетях, возможность собраться в одной аудитории и т. д. Но стоит понимать, что аналогия такого локального уровня с государственным — не совсем релевантная. Тем более, эти сообщества принимают решения на основе государственных законов. Это особенно важно, если речь заходит о политической демократии, а не экономической, хозяйственной, — как в случае с правами обитателей жилого городка. Вопрос о том, кто будет принимать политические решения, уже не так однозначен. Как можно реализовать такое тождество, если люди будут судить сами себя — без участия посредников?

В первые десятилетия Советской России продвигали идею, что партия — и есть власть рабочих. Потом ее стали прямо называть властью народа. А практически всех политзаключенных называли не врагами государства, а «врагами народа». Государства при этом как такового не было — был комитет делегатов от народа.

Комсомол должен знать, чем ты занимаешься у себя дома

Можно выделить два варианта политического развития. Либо мы выбираем представительство народа, которое замещает его своим постоянным политическим присутствием, и тем самым заменяет сам принцип прямого участия граждан. Либо мы идем по пути тотального отождествления, когда народ лишь делегирует свою власть некоей учредительной власти, которая будет выступать от его имени на Советах и народных собраниях.

Первого варианта придерживается либеральный лагерь: он аполитичен и не желает смешивать публичную жизнь с частной — в этом проявление негативной свободы от государственного вмешательства.

Второй вариант более радикальный: народ всегда присутствует в форме ассамблей и готов вынести политические решение «здесь и сейчас», реализуя свою позитивную свободу за государственное регулирование. К последнему, кстати, могут относиться комсомольские собрания в СССР, на которых политизировался любой аспект частной жизни человека: ведь его частная жизнь становилась жизнью народа.

Что такое Народ и почему настоящая демократия — это перманентная революция

Многие теоретики от Руссо до современной French Theory продвигают идею, что настоящая демократия — это демократия постоянного переучреждения. Проще говоря, — это перманентная революция. Например, Аббат Сийес во время Французской революции писал о том же принципе тождества, который противоречит идее представительства: «Нация существует прежде всего и в начале всего. Ее воля всегда законна, она — сам закон». Но что же такое Нация, что такое Народ?

С «народом» можно встретиться на улицах или на площадях. Он скандирует лозунги и выражает желания, которые становятся законом. Но то была Французская революция: в революционные моменты нет ничего, что не было бы сиюминутным волеизъявлением.

На общегосударственном уровне влияние народа сводится к приходу к избирательной урне. Демократы используют логику сиюминутного решения проблемы в противовес долгосрочному планированию — именно так завоевывается внимание масс. В современных условиях плебисциты популярны как примеры «демократической» коммуникации — они становятся мейнстримом, находясь вне абстрактного законодательства, и поставляются как чрезвычайная мера со стороны «близких народу» правителей. Политолог Питер Майер статистически показал, что с начала 2000-х количество проводимых плебисцитов в Европе резко увеличилось. Однако, этот принцип может использоваться в злых целях. Злободневным примером будет «обнуление» сроков Владимира Путина — слияние со страждущим народом в обход законодательства. Представительство в этом случае — итог закрепления народной власти, переданной политической элите. На этом демократия заканчивается?

Современный французский философ Ален Бадью считает, что настоящая демократия возможна в «событии». Другими словами, демократическая власть возможна только как учредительная — находящаяся в самом зарождении порядка. А итальянский философ Антонио Негри прямо утверждает: «Говоря о конституирующей власти, мы говорим о демократии».

Парадоксальность существования демократии заключается в ее экстраординарном несогласии с вертикалью политических отношений. Как только вертикаль распадается, появляется потребность сделать прямую демократию самодостаточной и постоянной.

Что же, любое представительство при демократии для народа неуместно?

Портрет Путина и кепка Трампа: общественный раскол и защита демократии «от врагов»

Второй парадокс демократии: почему всех мнений не учесть

Здесь мы подходим к парадоксу универсальности демократии. Когда демократия осуществляется, скажем, путем революции — необходимо понять, кто является или будет являться субъектом этой демократии. Борьба за какое-то благо — это всегда борьба с кем-то.

Любой народ хранит свою субъектность, существуя среди множества других народов, ведь глобальный народ планеты Земля пока невозможен — у нас нет инструментов для его создания. Так, французский философ Жак Рансьер анализирует понятие «демос» и приходит к выводу, что народ предполагает деление на сам народ и тех, кому с ним не по пути. Это всегда раскол — разделение на тех, кому нашлось место в Народе как субъекте, и аутсайдеров, требующих признания и возможности быть учтенными.

Следуя за логикой футуристического манифеста «Искусство шумов» Луиджи Руссоло, можно сказать, что демос — это классическая симфония, а неучтенные, обездоленные и «несуществующие» — это «неопределенное пространство шумов». Прогресс демократии состоит в том, что эти шумы будут включаться в музыкальную практику и становиться новыми звуками.

Можно утверждать, что истинная демократия — та, в которой признается раскол. Власть дается представителям, которые разделяют множество людей на большинство и меньшинство. В таком случае сами рамки демократии всегда будут оспариваться и расширяться, принимая все больше живых агентов.

Представление о народе же поддерживается полицией, задача которой — исключать «тех, кого нет» из общественной жизни. К примеру, в публичную жизнь советских людей не допускали инвалидов, а диссиденты становились жертвами «карательной психиатрии» из-за несоответствия образу «нового человека» — винтика глобальной машины, интересы которого тождественны государственным. Полиция — это консервация последних политических решений, в то время как прогрессивная демократическая политика — это выход за рамки норм, принятых лишь большинством.

«Свои» и «чужие»: как популисты и консерваторы используют демократию для заморозки социального фундамента

Всякий раз, когда в конституции утверждается народ, мы приходим к проблеме: как учесть всех?

Говоря политическим языком, демократическое равенство негативным образом ведет к обязательному вычету неравных. Проще говоря: там, где существует равенство, должно быть и неравенство. Здесь и разыгрывается парадокс универсальности. Так, в Афинской демократии к народу относились лишь эллины-мужчины, имевшие голос, в отличие от женщин и рабов. Если существует сформировавшийся демос, необходимо исключить из него (на самом деле придумать) тех, кто не имеет к нему отношения.

Революционные демократии всегда находились в положении радикального разделения общества на «своих» и «чужих». Рабочие против буржуазии, французы против европейских династий, турки против османов, сапатисты против США. Если мы хотим понять, кто относится к Народу, — необходимо понять, кто им точно не является.

Джеффри Беннингтон описывает власть демоса как «предельный случай правительства <…> Демократия остаётся политической лишь поскольку она никогда не является собой». Поэтому в нынешних глобальных условиях к демократии часто обращаются народные популисты и консерваторы, которые не хотят размытия границ между политическими народами, а хотят «заморозки» давно устоявшегося социального фундамента. Виктор Орбан в Венгрии, Марин Ле Пен во Франции, Реджеп Эрдоган в Турции, Маттео Сальвини в Италии. У последнего, кстати говоря, в кабинете висели портрет Путина и кепка Трампа. Риторика всех популистов довольно проста и прямолинейна: нужно защитить демократию от ее врагов. У демократии есть враги — она находится в опасности, а значит, ее необходимо защитить. Здесь мы подходим к третьему парадоксу.

Аутоиммунные демократии — ключ к спасению от врагов?

Наверное, все сталкивались с проблемой, когда приходилось выбирать между целью и средствами. Борясь за свободу, нам приходится пожертвовать этой свободой на неопределенное время. Речь идет о парадоксе аутоиммунности. Аутоиммунность демократии — это ключ к ее спасению от врагов. В истории существует немало примеров, когда неэффективным демократиям приходилось жертвовать своими принципами, чтобы защитить Народ от саморазрушения. К ним можно причислить «обнуление» законов Веймарской республики при Гитлере, чрезвычайные поправки Дж. Буша-младшего в США, а также реваншистские настроения популистских партий Евросоюза — они хотят сделать демократии «снова национальными», чтобы усилить самостоятельность государственных решений.

Философ Жак Деррида связывал аутоиммунность с идеей «грядущей демократии». Демократия существует только тогда, когда она еще не реализовалась как режим, а живет в моменте созидания чего-то нового. Не народ приходит к власти при демократии, а скорее он стремится к ней, а вместе с этим стремится к формированию себя как политического субъекта.

Двойная ловушка (double bind) заключается в невозможности демократии реализовать две священные задачи: всеобщее равенство и свободу для всех. Людям, живущим в постсоветском пространстве, знакома такая политика. Находясь на отшибе современного мира, нашему обществу приходилось принимать на веру заявления и идеи политиков, которые предвещали приход демократии.

Многие демократии сегодня живут фантомом грядущего. Также и с революционным характером этого порядка. Мы покончили со старым миром, но пока еще не пришли к чему-то другому. Демократия по своей логике открыта к либерализму, но при этом ей необходима самоидентификация, оформление через прямую демократию.

Современный мир сталкивается с проблемой неразрешимости демократического идеала. «Грядущая демократия» никогда, возможно, и не придет, но как регулятивная идея она всегда находится на горизонте. Выходит, пока формируется политический режим, — демос не равен самому себе. Он стремится к тотальной тождественности, саморазрушается, полагаясь на авторитарные решения. В то же время идеальный принцип демократии будет всегда где-то вдали от политических притязаний. Грубо говоря, демократию нельзя будет пощупать, как нельзя пощупать любой народ.

Демократия в моменты горизонтального участия и будущее «правление экспертов»

Народ нельзя пощупать, его нельзя измерить и обозвать. Поэтому и само слово «Народ» в конституции ведет к многочисленным колкостям по поводу того, кого именовать этим народом. Народ настолько разнороден, что проблема политического признания вступает в конфликт с фундаментальными правами человека. Поэтому и возникают повсеместные протесты, на которых люди выходят на улицы, смотря друг другу в глаза. Им для этого не нужен никакой транслятор в виде парламента. Но как только люди разойдутся по домам, они же будут нуждаться в «ночном стороже». Поэтому существовать демократия может лишь в такие радикальные моменты — моменты горизонтального участия. На улицы или на площади может выйти человек из любой социальный группы. Таким образом, оптика народа становится естественной, когда народ — это всего лишь собрание разнородных агентов.

Политизация и демократия — это по сути своей синонимы. Демократия всегда представлялась рупором пересборки социального — создания новой коллективной воли. В будущем понятие демократии наверняка устареет, и на его место придут новые формы совместной жизни.

На смену демократии может прийти режим, основанный на деполитизации и демобилизации населения. В наше время политика становится чем-то постыдным и опасным, в то время как личные границы и индивидуализм победоносно шествуют в умах молодых людей. Новые режимы можно будет назвать «правлением экспертов». Сама политика, вероятно, будет заключаться в рациональном и эффективном управлении отношениями между людьми.

Чиновник становится главным субъектом политики. Его тип — стремящийся к нейтралитету и поддержке закона. Последнее выливается в фарисейство — следование букве закона, которое рано или поздно запустит новый демократический виток.

Демократия как массовая политика уходит с авансцены, но лишь потому, что становится исключением, которое время от времени будет возвращаться в жизни граждан — в моменты, когда коллективные сиюминутные решения необходимы обществу.

Иллюстрация: Елизавета Давыдова

Редактор: Яна Климова