Независимая журналистика, испытывая трудности внутри крупных изданий, в наши дни все чаще переходит в формат «малых медиа» — независимых, зачастую некоммерческих СМИ, которые не обладают большими бюджетами и порой делаются командами из всего нескольких человек, но нередко становятся более популярными чем официальные издания. Дискурс уже разговаривал с редакцией альманаха moloko plus перед презентацией первого номера, посвященного терроризму. В августе 2017 года вышел второй номер — «Наркотики». Последний пока номер, «Революция», вышел в мае, после чего редакция провела серию публичных презентаций «Революции» в разных городах России.

Но представители власти в некоторых регионах, похоже, не рады таким гостям. Начиная с июля на их мероприятия из раза в раз приходят полицейские. В Краснодаре перед презентацией на журналистов напали с газовым баллончиком неустановленные лица, возможно, связанные с местными силовиками. Само мероприятие сорвала полиция, конфисковав все привезенные альманахи. А после презентации в Нижнем Новгороде одного из создателей moloko plus арестовали на двое суток.

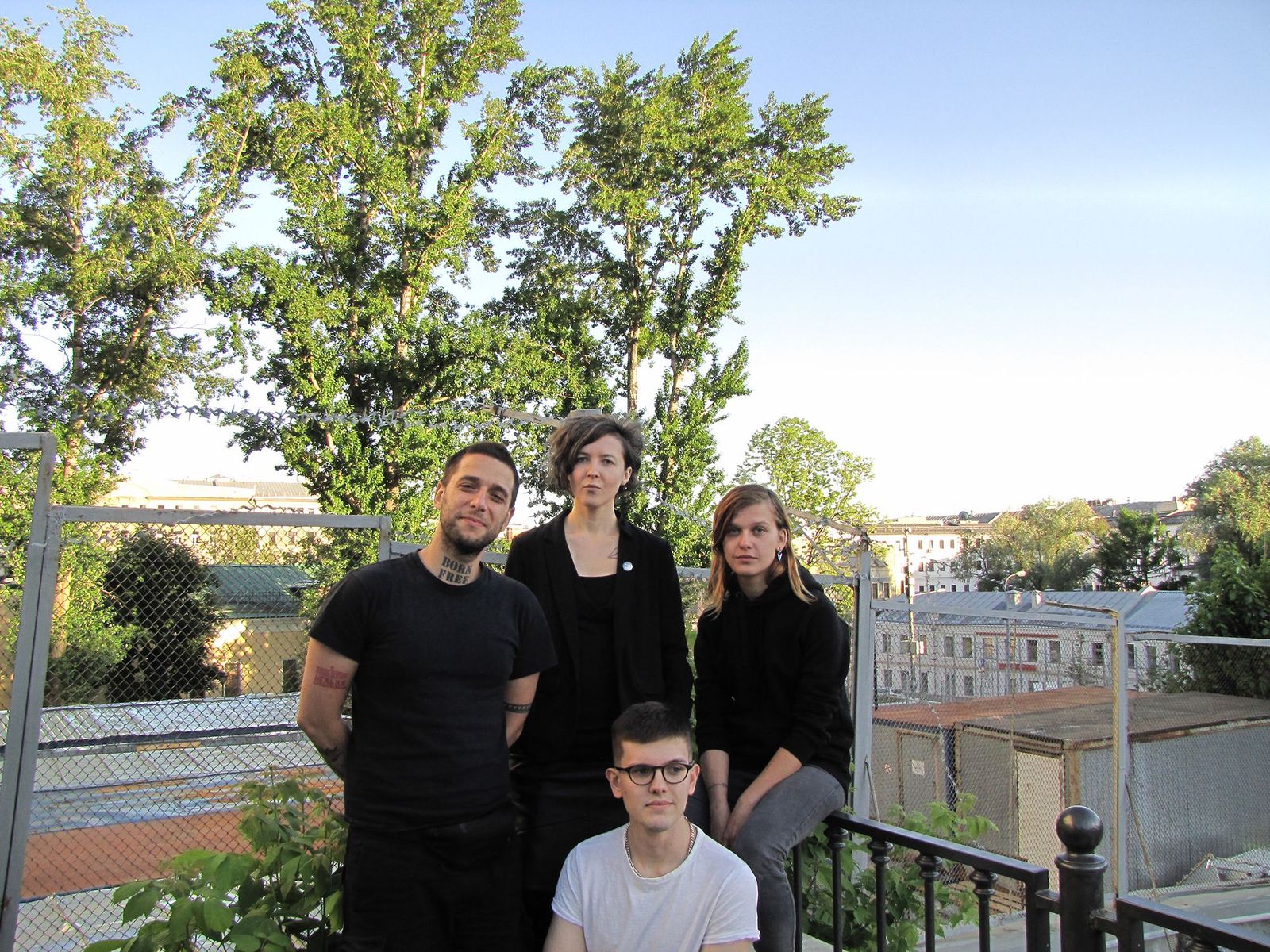

Мы встретились с редакторским составом альманаха, чтобы поговорить с ними об их приключениях и противодействии властей, о протесте и революции, а заодно обсудили беды и надежды российской журналистики. В беседе приняли участие Паша Никулин, Юлиана Лизер, Софико Арифджанова и Ян Потарский.

— Как получилось, что на вашу презентацию в Нижнем Новгороде опять приехали полицейские?

Паша Никулин: Да так же, как и в прошлый раз. Был донос. На этот раз донёс координатор местного НОДа физик Роман Овсянников. Написал полицейским, что в альманахе «Терроризм» опубликована статья «Из Калуги с Джихадом». Что в этой статье были выявлены признаки публичного оправдания терроризма, а это не так. Все напутал, короче. Ещё написал, что мы призываем людей наркотики употреблять. Теперь из-за этого стукача целый год на экспертизе будут наши номера, а ещё альманахи «Транслит» и книги издательства Common Place, которые изъяли в библиотеке бара.

А ещё менты отправили на лингвистическую экспертизу газовые баллончики, которые лежали в сумке с альманахами. Потому что их запаковали в один пакет. Абсурд, короче.

— Это не отбивает у вас желание проводить презентации?

Ян Потарский: Наоборот, все эти ситуации со срывами косвенно доказывают, что мы всё делаем правильно. И будем делать дальше!

— Почему полиция уделяет вам так много внимания?

Я. П.: В России любая деятельность, связанная с выходом из поля государственного влияния — организация горизонтальных структур, кооперация сознательных людей, — может быть поводом для внимания со стороны силовиков. В сумме с «палочной» системой это даёт печальный результат, что можно увидеть на примере дела «Сети».

Софико Арифджанова: Здесь нет ничего удивительного, с точки зрения полицейского формализма, все звезды сошлись. Начиная с того, что некоторые члены нашей редакции придерживаются анархических взглядов и не стесняются в этом признаваться. Заканчивая тем, что полиция всегда очень любила неформалов. А еще они сразу видят наши альманахи, где белым по черному написано «терроризм», «наркотики», «революция». Все это с их точки зрения интересно и может подарить пару звездочек на погонах.

— Как была выбрана тема нового номера — революция?

П. Н.: Мы хотели поэксплуатировать юбилей. Все-таки 100-летие революции бывает лишь один раз. Мы увидели, как весь мир к этому готовится. Я был в Европе: там все книжные ломились, афиши были с Лениным, Сталиным, Марксом, Энгельсом. Понятно, что тема выигрышная, плюс общественные настроения были такие. Само слово постоянно мусолили, в том числе и какие-то властные чуваки. Было очевидно, что может сыграть.

Ю. Л.: С самого начала было понятно, что 100-летие Октябрьской революции и следующее за ним 50-летие мая 1968 года — важные юбилеи. Я жила в Греции в 2016-2017 годах, и меня очень беспокоило такое несоответствие между тем, как действительно всерьез относятся к этому люди в других странах и тем, как у нас, в России. Там весь 2017 году на каждом шагу напоминали о том, что сейчас у нас столетие этого великого события, проходили всякие фестивали, книжные ярмарки, какие-то активистские и академические мероприятия. В некотором роде, если говорить о Европе, то наследие «красного мая» повсеместно распространено. Во многом, я думаю, форму современных студенческих и молодежных протестов предопределили как раз те события. Они установили даже какие-то конкретные форматы протеста, в частности, оккупацию университетов...

П. Н.: ...и некую карнавализацию. Протесты превратились в хэппенинг, какой-то праздник, то есть не только в баррикады и столкновения с полицией, но просто в неповиновение, которое может быть праздником. Протест — это не обязательно самосожжение на центральной площади города или кидание бомб в чиновников (хотя тоже почему бы и нет), но и просто изменение той привычной картины жизни, того хода событий, которую предполагает повседневность. Нарушение самой повседневности, переламывание ее — это очень революционно. Мне кажется, что это, конечно, заслуга «красного мая».

— А в России такой праздник для молодежи возможен, на ваш взгляд?

С. А.: Возможно, события 2012 года могли стать этим праздником непослушания, Абай с его ассамблеями…

П. Н.: Мне нравится созвучие Абай и Obey. Насколько я знаю, какое-то из издательств даже быстренько выпустило сборник стихотворений Абая про свободу. Это было очень забавно. Вот эта атмосфера мне казалось классной. Когда я впервые там оказался, мне это напомнило молодежные аполитичные тусовки, которые были у разных субкультур, когда я еще учился в старших классах школы, в университете — тусовки в Парке Горького, на Октябрьской, в Филевском парке. Огромное количество людей. Ты попадаешь в такую большую дружелюбную атмосферу, можешь заниматься своими делами, вокруг все время что-то происходит. А потом на улицах стало бессмысленно тусить, потому что подешевели бары. И все переместились туда. Но я помню, те, у кого не было денег на выпивку, очень долго и часто собирались в книжном магазине при кафе «Билингва». Для меня это был социальный центр. Там можно было слушать лекции и говорить обо всем, что интересует.

Ю. Л.: Но если говорить про Абай, мне было очень любопытно, потому что на моей памяти это был первый опыт коллективного политического действия в форме оккупации какого-то общественного пространства. Это было важно и круто на тот момент. Это один в один повторяло опыты движений 15 мая, которые были в Испании и в Греции в 2011 году, «Оккупай Уолт-Стрит», естественно. Все эти движения с оккупацией площадей нашли какое-никакое, а воплощение и в Москве.

Я. П.: Для меня это было в 2015-2016 году после очередного Первомая. В Питере всегда была традиция идти на Малую Конюшенную, петь революционные песни ранних советских лет, «Марсельезу» какую-нибудь. Это был первый раз, когда меня повязали. 30 человек просто стоят и единодушно поют песни, все радуются. И тут начинают вязать. И я понял, что, наверное, уличное движение уже не будет таким, каким оно было в моем детстве.

С. А.: После болотного дела протест пришел в очень серьезный упадок. Я только-только начинаю видеть, что как-то люди начинают более-менее приходить в себя после тех событий. Люди, в первую очередь, за счет того, что нет возможности и желания, а есть только страх выйти на улицы, начинают реализовывать какие-то свои собственные пространства: такой маленький альтернативный мир. Ты можешь прийти в какое-то конкретное место, где будет совершенно другая атмосфера. Просто маленькие анклавы на уровне «давайте, мы снимем помещение».

— Возвращаясь к вопросу и ко всему из этого вытекающего, журналист, независимые и оппозиционные СМИ, могут сыграть роль в организации такого праздника непослушания?

П. Н.: Цитируя классика: «Газеты — главный организатор». Если люди читают то или иное СМИ, я предполагаю, что они доверяют мнению этого издания. Это тот ресурс, который можно использовать для создания праздника. Но при этом надо, например, понимать, что даже газета «Лимонка», которая в 90-х была одним из первых контркультурных изданий, первые несколько лет своего существования не призывала никого к конкретным действиям. Она в меньшей степени занималась политической пропагандой и в большей степени своеобразным просвещением своих читателей. То есть для того чтобы говорить с читателями на одном языке, надо было сначала им привить этот язык. Вот несколько лет им его и прививали.

— Вы можете сказать, что вы занимаетесь привитием этого языка?

Ю. Л.: Концепция наша какая — объяснять значение слов, деконструировать, то есть пересобирать заново смысл конкретных слов. Я не могу сказать, что мы занимаемся прямо-таки привитием языка. Мы говорим на русском литературном языке, достаточно простом для того, чтобы нас понимал широкий круг читателей. Мы стараемся не усложнять. Потому что интеллектуальщина задолбала. Задолбало то, что очень многие хорошие полезные политические теории и явления, переосмыслены, докручены уже до такого состояния, что человек, который начинает этим интересоваться, может с ума сойти просто от обилия какой-то терминологии и прочей всяческой высоколобости, которая там, в принципе, не нужна.

П. Н.: Нам хотелось бы, чтобы наша аудитория понимала, о чем мы говорим, без дополнительной подготовки, без Google. Когда мы произносим какие-то идеологемы, хотелось бы, чтобы они вызывали в голове людей тот же образ, который вызывают у нас. Просто для взаимопонимания. У нас нет какой-то конкретной цели — через пять лет взять власть в этой стране, альманахами закидать правительство или что-то подобное. Мы хотим создать общее поле для дискуссий, общее интеллектуальное поле с общим каким-то количеством символов.

— Говоря о журналистике как культурном явлении в стране, какие проблемы она сейчас испытывает, на ваш взгляд?

П. Н.: Очень большая корпоративность. Это самая большая проблема российской журналистики. Корпорация создается даже не вокруг бренда, а вокруг определенного медиаменеджера, и часто журналисты кочуют вместе. То есть медиаменеджеры в журналистской среде становятся персоной и объектом культа. Определенные бренды тоже остаются объектом культа. И корпоративные стандарты замещают собой общие стандарты профессии. Из-за этого, как мне кажется, журналисты теряют просто свои навыки.

Например, мне еще очень нравится премия «Редколлегия». Нам пообещали, что она будет поддерживать независимых журналистов, а в итоге они оценивают те материалы, которые можно выполнить только ресурсом редакции. Хотя они хорошие, эти материалы, я не пытаюсь наехать на кого-то и сказать, что кто-то не по заслугам получил. Но при этом у нас еще очень мало нормальных рабочих мест. Я знаю до хрена людей, которых не берут на работу, потому что они якобы не дотягивают до каких-то определенных критериев. Вы что, не готовы учить что ли людей? А где им учиться? Если вас не устраивают журфаки, если вы не признаете какие-то зарубежные программы стажировок? Как человеку профессиональных навыков набираться? С вами тусить что ли просто? Хотите быть членами клуба, тусуйтесь у порога клуба какое-то время? Это неправильно.

Ю. Л.: Нормальных мест работы мало объективно. Их стало гораздо меньше. Я в журналистике довольно давно. На моих глазах все становилось хуже, хуже и хуже.

Кроме того, поведение государства напрямую создает проблемы журналистам. Классический тому пример — поведение сотрудников полиции по отношению к журналистам, которые делают свою работу во время акций протеста. Мы постоянно сталкиваемся с ситуациями, когда журналисты, несмотря на наличие всех необходимых документов, оказываются в автозаках и в ОВД, и никакие пресс-карты и редакционные задания на сотрудников полиции почему-то не действуют, хотя должны. Другая серьезная тема здесь — поступательное законодательное движение, направленное на то, чтобы скрывать информацию о людях, информация о которых должна быть достоянием общественности. Это, конечно, усложняет нам работу, но мы все равно будем ее делать.

— А что именно вам не нравится в современных изданиях?

П. Н.: Заебали антикоррупционные расследования. Очень! Я о расследованиях уровня: «Мы умеем пользоваться Спарком, с данными кадастра. Сейчас мы нагуглим и напишем, что “подозрительно, что сын какого-нибудь чиновника владеет какой-нибудь землей”». Да, владеет, и что? Этот формат просто бесит. Иногда кажется, что это какая-то отработка образовательного гранта. Вот вас научили, и вы как станок работаете и выпускаете эти материалы. Нормальных расследований мало.

С. А.: Нарушения профессиональной этики очень бесят.

П. Н.: Постоянно, да. При этом у каждого СМИ она своя почему-то.

П. Н.: Фейки еще заебали. Фейкньюс, новости из разряда «немецкая газета поддержала Путина». Что касается зарубежной повестки, можно просто открыть твиттер журналиста Алексея Ковалева, почитать его претензии к российским медиа, — я готов подписаться под всеми. Бесит, что при этом есть огромное количество всякой псевдо-политологической блевотины и прочего. Нет нормальных публицистических текстов — не призывающих к чему-то, а ставящих важные вопросы. Не знаю, у меня четкое ощущение, что мир балансирует на грани Третьей мировой. Почему об этом никто не может сказать? Почему ни одна газета не может об этом написать так, чтобы мы задумались? У нас что, нет писателей, нет интеллектуалов? Я не понимаю.

Ю. Л.: Я вспомнила еще один важный момент. Мне уже очень давно не хватает нормально отработанной международной повестки. Я сама читаю международные новости и пишу про это постоянно, но я специализируюсь на Юго-Восточной Европе, в конце концов. Ведь куча всего интересного происходит. Те темы, о которые я предлагала раньше, когда еще думала, что можно написать о них на русском, почему их не берут? Потому что кликов мало.

Например, антикоррупционные митинги, которые были в Румынии. Это охренительно интересно, потому что это был самый массовый протест в стране, на минуточку, с момента падения режима Чаушеску. Был ли хоть один текст на русском языке об этом событии? Я не нашла. Таков уровень журналистики в России сейчас, что серьезное событие, как минимум, регионального, а может быть, и европейского масштаба у нас просто практически не освещается.

— То есть одна из главных проблем современной журналистики — то, что темы определяются по просмотрам?

Ю. Л.: Это одна из проблем.

П. Н.: Еще хорошие репортажи очень сложно найти. Проблема в том, что медиа могут рекламировать сами себя. Они вполне могут сформировать определенный запрос [у своей аудитории]. Но самое простое экономически — это всегда снижать стандарты человека. Давать человеку материал, который дешевле производится, который дает больше кликов и так далее.

— Если «золотой стандарт» журналистики как бы утерян, только где-то проскакивают его осколки, то, в принципе, каково будущее независимой журналистики в нашей стране? Есть ли оно?

Ю. Л.: Будущее всегда есть. Вопрос в том, кто это будущее будет выстраивать, и в чьих руках оно окажется. Сейчас это все, мне кажется, как раз под вопросом. Потому что не нужно забывать о том, что с приходом Интернета произошла информационная революция. Все постоянно трансформируется и быстро меняется. Невозможно прогнозировать, куда дальше повернется использование технологий в журналистской работе. Непонятно, что будет дальше с аудиторией. Возможно, будущее будет как обычно за тем, кто сумеет в тот данный конкретный момент точнее всех понять, что происходит, и как с этим обращаться.

П. Н.: Я сейчас учусь в магистратуре РГГУ на журналистике. Я хочу стать преподавателем. По сути, меня не интересуют мои коллеги, мои ровесники. Меня интересуют их дети, потому что этим детям я, наверное, буду преподавать. Я сделаю все, чтобы они не повторили ошибок своих родителей: не оправдывали цензуру, сделки с совестью, на которые шли их родители, не говорили об «уникальном политическом моменте», который всегда уникален, на то он и политический момент. Всегда найдется миллион оправданий.

Я сделаю все от меня зависящее, чтобы очередное поколение журналистов было в хорошем смысле отмороженным и безбашенным, не боялось той работы, которую надо делать, и понимало, какая ответственность перед ними стоит.

Ведь люди, которые сейчас говорят о своей неподкупности и непредвзятости, говорят не потому, что у них какой-то социальный долг, а потому что пытаются набить себе котировки. Та же догма «Ведомостей» существует не потому, что «Ведомости» — это охуенный стандарт профессионализма, а это просто доказательство того, что их тексты непредвзяты с точки зрения либерализма. Меня это абсолютно не впечатляет. И любой коммерческий профессиональный стандарт для меня — это просто такая затянувшаяся рекламная кампания, попытка продать мне это издание не напрямую через интернет или через ларек, а вот таким способом.

Я на такие вещи не покупаюсь. Люди просто зарабатывают деньги. Я сделаю все, чтобы журналисты, если и зарабатывали деньги, то делали это без стыда, и им не приходилось потом приходить в бар по пятницам и нахуяриваться, чтобы забыть все, что они делали в течение недели.

Я. П.: Поддержку Юлю в этом вопросе. Мне кажется, будущее журналистики еще будет очень сильно зависеть от того, как сильно изменится вид информационного поля в будущем, в зависимости от развития технологий.

Вот есть довольно актуальная проблема фейкньюс, которую все очень любят обсуждать. Что мы будем с этим делать? В чьих руках окажется самая эффективная технология создания фейковых новостей, производства ботов, несуществующих мнений, тот и будет управлять медиапространством. Потому что с 90-х годов вокруг каждого человека на земле появился информационный бабл, в котором он находится. Ему приносят какие-то мнения, какие-то новости, и за несколько десятилетий медиа очень хорошо научились управлять этим информационным пузырем и наполнять его тем, что им нужно. Если мы сможем с этим справиться — например, научимся наконец создавать нейросети, которые умеют автоматически отличать фейкньюс от не фейкньюс, то, возможно, все будет хорошо.

Еще классно было бы, если бы медиа научились реактуализировать информационную повестку. В том смысле, что у нас есть какой-то инфоповод — например, домогательство депутата Слуцкого. Безразлично, сколько медиа написали в один из дней статью о том, что Слуцкий — мудак. Важно, чтобы эти медиа могли умело периодически встраивать в свою информационную повестку напоминалку: «А вы знаете, что Слуцкий мудак?»

П. Н.: Все еще мудак!

Я. П.: Да, он до сих пор мудак. И это важно! Только таким образом медиа могут хоть как-то повлиять на ситуацию в отдельно взятой стране или в мире. Потому что в таком информационном потоке, о котором сейчас говорила Софико, очень сложно удерживать информацию в голове, когда вокруг тебя милые выдры играют с мячиками. Потому что новость о выдре встречается чаще, чем новость о том, что депутат Слуцкий мудак.

П. Н.: Часто вообще милые выдры играют с мячиком с депутатом Слуцким во время разгона оппозиционного митинга под новый хит певицы Гречки. А в это время какой-то день голодает режиссер Олег Сенцов. И, вообще, можно было бы каждый день публиковать, что идет такой-то день голодовки Олега Сенцова. Но все очень боятся занять какую-то позицию. Хотя когда медиа выбирают, о чем писать, а о чем не писать, они уже говорят: «Мы считаем, что это важно!» Если медиа считает, что важно написать про депутата Слуцкого, я, например, могу понять, что по каким-то стандартам это не новость. Но не по моим! И я не думаю, что здесь есть люди, по чьим стандартам это фигня. Но я могу представить себе, что чисто по формальным причинам это где-то может быть сочтено абсолютно проходной темой. Если медиа может заявить, что вообще сексуальное домогательство в ГД — это важно, то почему бы не говорить об этом каждый день?!

Все боятся управлять той силой, которая у них есть. Все боятся быть ответственными. И ведь это не вопрос уголовной ответственности. Вряд ли кто-то тебе предъявит за то, что ты каждый день пишешь, сколько голодает Сенцов. Или за то, что подводишь какую-то статистику по приговорам, то есть занимаешь какую-то явную позицию. Все боятся, что они просто потеряют аудиторию. Потому что есть какой-то странный золотой стандарт, что СМИ абсолютно нейтральны. Такого не бывает. Это в принципе невозможно! Это невозможно не только с точки зрения медиа, это невозможно даже с точки зрения философии, с точки зрения нашего языка. До хрена слов в XIX веке значили одно, а уже в ХХ начинают значить другое и так далее. Я не знаю, может быть, действительно всех на журфаки отправить, может, действительно недоучились?

Может быть, в этом проблема. Но именно страх занять позицию приводит к какой-то абсолютной идеологической пустоте, к абсолютному отсутствию смысла.