Природные и техногенные катастрофы, бунты и теракты, войны и эпидемии — испытания, через которые проходит современное общество, ежегодно уносят миллионы жизней и заставляют многих людей чувствовать беспомощность и одиночество. Но кто или что — причина всех бед? Людские ли ошибки прошлого, жажда власти и радикальные взгляды на мир? Нежелание мириться с мыслью, что наш вид совершенно случайно и временно несётся впереди эволюционной гонки? Или же всему виной добровольное отрешение людей от веры во всевидящую силу, контролирующую жизнь на планете?

Философ Анатолий Вайнштейн считает, что господство зла стало для человечества естественным фоном жизни, и люди испытывают дискомфорт от одной идеи обращения к Богу, потому что современная культура не позволяет им серьёзно относиться к религиозным традициям и обрядам, хотя вера могла бы предотвратить множественные преступления и встать на пути у других порочных действий. В трактате «Если вам интересно» писатель рассуждает, почему человеческое родство с природой постепенно перерастает в конфликт, что такое божественная справедливость и на каких людей она распространяется, в чём заключается универсальный путь к вере, подходящий даже критически настроенным сторонникам науки, и из-за чего поиски Бога превращаются для некоторых людей в такие невыносимые муки, что они предпочли бы вовсе не существовать.

Почему зародился антинатализм, считающий дальнейшее размножение людей неэтичным, и чем сторонники добровольного вымирания человечества аргументируют свою позицию? Что такое культурный каннибализм и по какой причине он является неотъемлемой частью нашего бытия? Как законы физики связаны с Божественным началом? Какие фрагменты Священного Писания приобретают новый смысл на фоне нынешних национальных и религиозных столкновений? Каковы аргументы против существования совершенного Бога и какие доводы разбивают их? И что не позволяет человечеству отпустить прегрешения прошлого и шагнуть наконец к просветлению?

когда объявил нам: «Бог умер».

Бог умереть не может, пока жив человек.

Бог милостив, Он позволяет мне не верить в него. Так до поры до времени я отшучивался, когда кто-то затрагивал вопрос об отношении к вере и религии. Но однажды пришло понимание, что эта наигранная двусмысленность — лишь малодушная попытка утаить от себя собственные страхи, или, говоря попросту, боязнь взглянуть правде в глаза. И захотелось, наконец, разобраться…

Однако у меня нет особых иллюзий насчет того, что всё изложенное на этих страницах способно кого-то увлечь всерьез или пусть ненадолго заинтересовать. Обычно круг заявленных здесь тем, по мере того как мы обретаем зрелость, создаем семью, втягиваемся в житейскую рутину, заметно сужается и иссякает сам собой — так что даже одно упоминание о некоторых «высоких материях» способно вызвать недоумение, а порой и чувство неловкости. Вдобавок мы живем в век узкой специализации, когда выше всего ценится конкретность и компетенция. Что толку, в самом деле, возбуждать эти невразумительные разговоры про то, к примеру, отчего люди не способны жить себе спокойно, как прочие одушевленные существа, не растравляя душу мыслями о неизбежном конце и не спрашивая многозначительно: «по ком звонит колокол»? И вообще, насколько наши представления о гуманности, о добре, о непреходящих ценностях согласуются с реальностью, и не входят ли они в острое противоречие с суровыми законами природы, порождением которой мы являемся; или пусть о том, как наше космическое одиночество и «великое молчание вселенной» делается всё более загадочным, если не предательским, и в этой связи, насколько важна для нас идея абсолютного Начала, или Бога, а если важна, то можем ли мы представлять для Бога какую-то ценность, если ежечасно столько всего ужасного и шокирующего творится в нашем подлунном мире.

Конечно, трудно надеяться услышать что-то новое в ответ, а тем более избежать в разговоре невольной патетики, градус которой обычно тем выше, чем неуместнее кажутся проблемы, вроде бы никак не связанные с прагматикой жизни. Не потому ли выглядит таким безнадежным штампом словосочетание «непреходящие ценности»?

Однако мне по-прежнему кажется, что человек, сколь бы он ни мнил себя умудренным и жизненным опытом и знаниями, никогда не перерастет эти темы, не без иронии когда-то названные «вечными вопросами». Мне даже представляется, что неустанно «вопрошать» и сталкивать в своем сознании самые разные и даже взаимоисключающие идеи — прямая человеческая обязанность, поскольку за этим стоит не какой-то неизжитый максимализм или интеллектуальная претенциозность, а, наоборот, заявляет о себе потенциал очень важной, нас изнутри распрямляющей пружины. Не зря, наверное, Книги «Иова», «Экклезиаста», «Псалмов Давида» с их экстатическим вопрошанием вошли в канонический текст «Священного Писания».

Впрочем, чтобы читателю не пришлось зря себя утруждать (вдруг покажется малоинтересным), попытаюсь вкратце обозначить направление мыслей, развиваемых дальше.

Начну с наиболее общего (и уж точно не имеющего никакого отношения к повседневным нуждам) с того вызывающего всё большее изумление обстоятельства, что между нами и природой, той самой, что поражает нас своим могуществом и, как принято думать, порождает нас, существует не только очевидная родственная связь, но и неослабевающий конфликт, истоки которого вряд ли постижимы до конца. Но по крайней мере, одно свидетельство такого рода антагонизма легко просматривается — оно в том, что совсем рядом, что непосредственно нас окружает и привычно именуется технологическим обществом или постиндустриальным миром, со всеми его удивительными достижениями и стремительной, буквально, взрывной динамикой распространения по всей планете. На первый взгляд, столь уверенное поступательное движение, наглядно демонстрирующее неотменимость прогресса, должно бы говорить об успешном нашем «сотрудничестве» с материальным миром, с той самой окружающей природой, или даже свидетельствовать о полной «совместимости» с ней нашего интеллекта — то, что иногда называют антропным принципом, из которого должно бы следовать, что мир устроен не менее разумно, чем мы сами. И почему бы не согласиться с этим вдохновляющим выводом!

Однако не может не смущать вот что: неужели и все те испытания, что за долгую историю выпадали на долю homo sapiens, «человека разумного», испытания, не прекращающиеся ни на один день, так же санкционированы неким Высшим разумом — все ужасы геологических катастроф, разрушительных наводнений и цунами, засухи, повального голода, эпидемий и жесточайшей борьбы за выживание? Неужели разумность, если она присуща бытию, никак не связана с нашими людскими представлениями о добре и зле? Почему-то именно сегодня, когда человеческий интеллект проник в тайны материи, замахнувшись даже на то, чтобы воссоздать «сценарий» рождения Вселенной, когда он сумел побороть голод, страшные болезни и обуздать (по крайней мере, в Европе) демонов хаоса и войны, еще навязчивее и острее это ощущение, что не какое-то разумное начало, а именно иррациональная слепая воля движет мирозданием.

Сегодня не может не закрасться подозрение, особенно если вглядеться в фотографии отдаленных участков Вселенной, что наше необычайно сложно устроенное общество, осуществившее гигантский технологический рывок и дерзнувшее нарушить заповедную целину космоса, должно было стать полным сюрпризом для той самой первозданной природы: со всей ее необузданностью, с безотчетной игрой космических стихий, с аморфными сгустками материи и скоплениями звездных масс, с клубящимися, будто в наркотическом бреду, туманностями и неряшливо разбросанными всюду галактиками, со всем этим, прямо скажем, бесцельно колобродящим веществом, с безумными в своем расточительстве пиротехническими шоу и, главное, с полным безразличием к стройному и осмысленному порядку, а уж тем более — к представлениям о том, что такое хорошо, и что такое плохо.

Поэтому нельзя не поражаться тому, что, вопреки ничтожнейшему положению, которое занимает в картине мира наша затерявшаяся в межзвездной пыли Земля, «человек разумный» сумел каким-то образом, укротив в себе первобытную дикость, создать на «отдельно взятой» планете и разумный порядок, и условия для поступательного развития, и культуру с её рефлексией о добре и зле, и в моменты вдохновения сотворить такие идеалы красоты, которые природа отродясь не знала. Более того, вглядываясь в звездное небо и не встретив оттуда никакого дружественного отклика, человек дерзнул бросить глухоте мира отчаянный вызов, провозгласив себя «мерилом всех вещей» и «венцом Творения».

Вот здесь и крылся самый коварный из подвохов. Полное ощущение, что природа, вовсе на такое не рассчитывавшая и поначалу только присматривавшаяся к странному своему детищу, словно дожидалась момента, когда человек, наконец, уткнется в последнюю точку, к которой он век от века двигался с необъяснимым упорством. Вожделенная точка эта — наше представление о том, что всякая человеческая жизнь не только абсолютно уникальна, но и заслуживает, чтобы провозгласить ее наивысшей ценностью. И вот, казалось бы, цель близка как никогда: сегодня эта максима не только декларируется, но она и законодательно закреплена в международных документах, сделавшись базовым принципом высокоразвитого общества. Что, с одной стороны, безусловно, справедливо, поскольку реально «работает»: именно раскрепощение творческого потенциала, заложенного в свободном индивидууме, преобразило нашу планету до неузнаваемости.

Однако чем дальше мы пытаемся продвигаться в этом направлении, тем тревожнее ощущение тупика от осознания, что ведь никакими законами природы такое доминирование человеческого разума не было предусмотрено — наш мозг, наша способность к мышлению, как и сама биологическая форма жизни, существуют в бескрайнем океане материи словно вопреки всему. Судя по недоуменному «молчанию вселенной» это совершенно не входило в планы Матери-природы, и в доказательство своего безраздельного господства она приготовила нам, «незаконнорожденным», мучительное испытание, которое должно окончательно убедить в том, что человеку не только бессмысленно претендовать на свою исключительность, но и весьма опрометчиво. Если бы Природа захотела это озвучить, она бы высказалась примерно таким образом: «Ты, человек, слишком неугомонен и задаешь много ненужных вопросов, чтобы я могла признать в тебе свое детище. Но коли ты продолжаешь настаивать, тогда знай, горделивое и заносчивое существо, тебе никуда от правды не уйти. Ты должен твердо усвоить, что рождение любого человека, будь он император, философ или последний босяк — событие одинаково ничтожное и не обязательное, поскольку к нему, как ты догадываешься, приводит стечение обстоятельств абсолютно случайных. Зато смерть каждого, кто осмелился родиться на свет, становится для него делом не только обязательным, но и неотвратимым. Поэтому и для тебя тоже всё закончится тем большим фиаско, чем упорнее ты будешь настаивать на своих мнимых привилегиях: запомни, самозванец, ни бегством твоим в поэтические фантазии, ни смешными вылазками в космос, ни тем паче заклинаниями по поводу сверх ценности всякой человеческой особи ты не уйдешь от того простого факта, что конец твоего жизненного пути будет неизбежно связан с возвратом в самое презренное и пошлое, самое безличное и позорное состояние — в состояние мертвенного праха, ничем не отличимого от обычной пыли и грязи, что налипает к твоим подошвам. Мало того, в отличие от всех живых тварей, ты будешь вечно мучиться этой мыслью и от нее сходить с ума».

Трудно было б с этим не согласиться: ничего более отрезвляющего для деклараций о непреходящих ценностях, чем горстка безжизненного праха, остающаяся после нас, чем облака пыли и пепла, миллионы лет гонимые ветром, невозможно себе представить. Но только почему-то не хочется соглашаться с такой плоской, хотя и очевидной для многих «правдой жизни». Жизнь слишком прекрасна, но и слишком ужасна, чтобы венчаться окончательной смертью. И если уж продолжать всерьез говорить об особой ценности человеческого существования, то со всем этим хорошо бы разобраться: неужели природа во всем права, и от нас, и от наших близких со всеми их дорогими и неповторимыми чертами, от нашей способности боготворить жизнь и восторгаться той же природой ничего больше не останется, кроме горстки безжизненного, аморфного вещества? Дело не в том даже, что нам предписано навсегда покинуть этот мир, а многим и в расцвете лет, невыносимо другое: в жерло какой-то безличной, вздорной и не осознающей себя силы безостановочно бросается то, что обладает самосознанием, индивидуальными чертами, способностью ощущать, творить, любить и взращивать новую жизнь. Вот что вызывающе бессмысленно и заставляет подозревать, что смерть не может обладать законной силой — не должна. Проблема, то есть не только в том, что бесчувственное вещество неведомым образом сумело «доиграться» до появления живых организмов, а в том как раз, что по слепой прихоти материи возникло сознание, силящееся найти смысл в этой тотальной бессмыслице.

Когда-то для древнего человека, связанного по большей части с культурой земледелия, такой «вердикт» Матери-природы не таил в себе ничего «незаконного» или катастрофического, поскольку сама земля, бескрайняя и плодородная, навсегда оставалась для него лоном жизни, и в каждом земледельце было это естественное убеждение, что и после смерти смешавшееся с землей бренное тело продолжит свое существование, причем в таком же внеличностном состоянии, в каком каждый ощущал себя внутри своей многочисленной общины. Однако для нас, рискнувших возвести собственную «штучность» в особое достоинство, противопоставивших себя вещественному миру с его приверженностью закону больших чисел, всё это уже не может восприниматься как нечто само собой разумеющееся, поскольку создает болезненное напряжение между статусом бесспорных ценностей, откуда-то взявшихся в нашем сознании, и безапелляционной наглядностью опыта, гласящего: что из праха выходит, в прах возвращается; что осознавало себя личным, поглощается анонимным; всё сложносочиненное неизбежно рассыпается на части, а наполненное энергией «обнуляется», буквально заземляется, поскольку всему высокоразвитому и кичащемуся своей неповторимостью предписано, как и всему на свете, не отменимое и не обратимое: ветшание, старение, разрушение, фрустрация, деградация, деструкция, энтропия, распад, смерть.

Хотя, с другой стороны, если всё так до банальности очевидно, то откуда это упрямое желание возвращаться к столь безнадежной теме? И неужели вправду, кроме шумного потомства, кроме «личного вклада» в общие достижения и недолгой коллективной памяти, так ничего не остается после нас, в чем бы наша неповторимая сущность могла найти иное продолжение, не столь, прямо скажем, издевательское — или, в самом деле, только горстка праха?

Вот с этого пункта и начинается та развилка, что одних ведет «сдаваться» в божий храм, других повергает в хронический скепсис, третьих приводит в стан упертых атеистов с их безоглядной верой во всесилие прогресса, оставляющего за порогом всё «неконструктивное» — в том числе и проблему неоспоримых ценностей или бессмертия души.

Казалось бы, действительно, современная среда обитания, комфортная и надежная, по сути, ставшая для нас второй природой, должна бы сделать такого рода проблематику неуместной, поскольку на все самые сложные вызовы сегодня предписан эффективный технологический ответ: занесли в компьютер, присвоили номер, привезли, отвезли, подключили, откачали, зашили, накормили, поставили на ноги — а не вышло, сняли с баланса, списали и освободили место. Но постепенно обнаруживается, что вырвавшийся из безличного природного существования, создавший оптимальные условия для самореализации человек, оставивший было позади все неконструктивные, все «гамлетовские» вопросы, снова оказался под властью того же безличного начала — сложившегося нового стандарта жизни, урбанистической волной накрывшего все континенты. Теперь, куда ни глянешь, всюду однотипная разметка автобанов, всё та же примелькавшаяся реклама, всюду на одно лицо, как клоны, автозаправки, не отличимые друг от друга супермаркеты и кристаллические, достающие до облаков стеклянные соты офисов, банков, внутри которых, в стерильно холодном пространстве, у среднестатистического жителя мегаполиса уже редко когда возникает желание ощутить в себе свое неповторимое, свое лирическое «Я» и где, в окружении цифровой техники, кажутся особенно неуместными все «вечные вопросы» и сложная, сокровенная жизнь души. В такой атмосфере могут возникнуть самые эффектные идеи и прорывные технологии, но трудно представить себе то, что вкладывалось когда-то в понятие «романтической натуры», «возвышенной души» или «благородной личности», без которых нет ни большого стиля, ни художественного потрясения, ни проникновенной мелодии, надолго остающейся в культурной памяти.

Однако и назад пути нет: человек уже не в состоянии вернуться в те далекие, кажущиеся такими уютными города с их национальным колоритом, разве что в качестве туриста, ни тем более в «натуральное» состояние, где бы он в окружении дикой природы оставался в блаженном неведении своего истинного «Я». Вектор нашего исторического развития уже не повернуть. Что с одной стороны, безусловно, благо: мы во многом переросли наше далекое прошлое, в силу чего с позиции нынешних норм вся прошедшая история — со всеми ее привилегированными сословиями и художественными открытиями — справедливо предстает чередой насилия и бесправия. Сегодня изысканным манерам и рыцарской отваге предпочитают простую человечность, и это, несомненно, великое завоевание. Тем не менее, в одном мы нисколько не преуспели — нам всё еще нечего противопоставить вердикту, раз и навсегда вынесенному природой всему живому: горстка аморфного вещества в качестве неизбежного итога жизни.

Впрочем, если у нас не возникает принципиального несогласия с этой природной «нормой» и желания подать «апелляцию», то можно бы и поставить точку.

Но если в душе что-то противится, восстает против подобного «естественного» исхода, тогда просто нельзя не сделать следующего решительного шага, твердо осознав, что ответом на приговор и тотальное уничтожение будет — нет, не обнаружение нищенских крох органической жизни в метеоритах, и не встреча с инопланетными монстрами, а другое: вера в продолжение неповторимой человеческой личности где-то там, уже за порогом жизни, и этим продолжением может явиться только такое же осознающее себя личное начало, а никакая не индифферентная к представлениям о добре и зле субстанция или что-то вроде «фригидного» супер компьютера, куда некоторые фантазёры предлагают вложить параметры любого желающего, дабы обеспечить его виртуальное «бессмертие». И значит, если что-то в душе возмущается, тогда воистину никуда не деться: мы можем доверить свое единственное «Я» только другому «Я», столь же единственному, но при этом такому, с кем издавна связывалось представление о высшем и совершеннейшем Источнике всего на свете — то есть доверить свое существование Богу, видя в нем не только могущественную сверхличность, не только средоточие блага и абсолютного знания, но и то Начало в мире, которому каждая на земле душа не безразлична.

Быть может, сегодня мы нуждаемся в таком Боге сильнее, чем когда-либо, поскольку именно теперь приходит осознание, что человечество буквально зависло между двух бездн: между безразличным к нашим чаяниям естеством природы и рукотворным индустриальным миром, движимым прагматикой и, по сути, несущим в себе новую угрозу дегуманизации и закрепощения личности. Причем бездны эти уже не раз смыкались над головой: когда хаос вырывался наружу в виде радикальных протестов, мега терактов или обретал характер техногенных катастроф — в любом случае урбанистическое пространство превращает нас, тотально зависимых от супер технологий, в еще более легкую добычу разрушительных стихий, которые никуда не деваются, а лишь, затаившись до времени, ожидают очередных наших промахов. Но достаточно ли прочности в современном нашем обществе, чтобы ответить на подобные вызовы? Достаточно ли мы уверены в том, что надежно контролируем темные инстинкты, которые каждый из нас наследует от далеких предков? И вообще есть ли что-то в нашем безначальном мире, способное дать нам уверенность в том, что мы не остаёмся один на один со всеми безумными проблемами, растущими лавинообразно и готовыми накрыть с головой?

Не может не удивлять, что при попытке ответить на эти вопросы неожиданно обнаруживается следующее: если у нас и есть надежная опора, то она не в концептуальных выкладках, а в самом эфемерном, что только можно представить, в самом безосновательном с точки зрения придирчивого рассудка, но зато и в самом сильном и безоговорочном из всего, что движет нашими поступками — это всегдашняя потребность в любви, в совершенной красоте, в свободном выражении воли, потребность в постижении законов миропорядка, в обретении истины и собственного достоинства, в вере в свои силы и не в последнюю очередь — в счастливый жребий, будь то веселая игра или серьезный вызов, связанный с жизненными обстоятельствами. Причем одержимость, с которой мы следуем этим стимулам, и даже готовность приносить на этом пути максимальные жертвы, говорят о том, что здесь сказывается связь с самыми сущностными сторонами бытия и с какой-то неуничтожимой его основой, хотя теоретически осмыслить такую связь — по-прежнему одна из труднейшей задач философии. Сложно себе представить развитого человека, у кого совершенно отсутствует потребность в подобных безусловных и неуничтожимых ценностях, что, если разобраться, и есть подлинная основа религиозности. С ней, вероятнее всего, мы рождаемся, хотя редко о том догадываемся, полагая к тому же, что место пребывания Бога строго очерчено границами религиозных конфессий.

Поэтому современный человек испытывает немалый внутренний дискомфорт, когда пытается обратиться к идее Бога, поскольку сложившаяся к нашему времени культура, пройдя через Ренессанс, Просвещение и школу светского воспитания, не позволяет безоговорочно, не идя на определенные компромиссы, принимать традиционную обрядовую сторону религии — ту, без следования которой, впрочем, не сложились бы все известные верования, сохранившие и донесшие до нас образ Творца. А там, где возможны компромиссы, там трудно что-либо противопоставить бескомпромиссности зла, кроме упрямого, граничащего с фанатизмом слепого послушания, которому всё меньше места в нынешнем обществе. Ведь если прежде религиозная вера находилась под защитой догматов и ритуалов, и Бог в церковных стенах мог чувствовать себя в безопасности, (в силу того хотя бы, что на каждый вопрос был предусмотрен ответ у клириков), то сегодня, за пределами сакрального пространства своих храмов, Всемогущий рискует оказаться беззащитным — ему предстоит столкнуться с тем самым человеком, им же выпестованным, но теперь свободным и сильным своими познаниями и считающим себя вправе уязвлять Его всё теми же неподъемными вопросами, главный из которых продолжает звучать не менее радикально, чем тысячу лет назад: если Ты существуешь, если Ты всеблаг и всесилен, то откуда столько зла в нашем мире, и почему Ты, Всемогущий, не берешь под защиту хотя бы малых детей, когда они безвинно мучаются от болезней, нашей несправедливости и злобы?

При этом все больше начинает казаться, что бессмертный Бог, в ком единственном можно было бы искать спасения от тотального уничтожения, вряд ли теперь захочет вернуться в свой храм, даже если стены храма раздвинутся настолько, что в дружественном экуменическом пространстве все Его лики найдут свое отражение. Ему там всё равно и душно, и тесно. А возможно даже, храмов и верований должно быть много больше, если не столько же, сколько существует людей, ведь сказано в Писании: «не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу \….\ поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине».

Сегодня, на фоне новых национальных и религиозных конфликтов, эти слова обретают особый смысл, поскольку набирающий силу фундаментализм, воздействуя на огромные массы людей, снова силится встать между человеком и Богом: пытаясь подменить глубоко интимное чувство веры и «поклонение истине» коллективным ритуалом — по сути, разворачивая историю вспять, опрокидывая сознание в архаику.

Но, быть может, чтобы Творец больше не «множился», дробясь на Иегову, Христа, Ормузда, Аллаха, Тенгри, Шиву, а предстал бы для всех воистину Единым, таким Храмом для Бога, как ни покажется это странным, должен становиться каждый человек. И тогда следовало бы не ретироваться назад к «спасительным корням», уступая коллективным страхам и увязая в обрядовой архаике, а, наоборот, вопреки расхожим представлениям, упрямо продвигаться в прежнем направлении — быть может, до предельного обострения чувства особости каждой личности и в надежде открыть в себе самих глубоко интимное чувство Бога. Только такой путь, как представляется, вновь способен сделать идею Бога по-настоящему насущной, позволяя заодно взглянуть иначе и на многие противоречия, связанные с существованием в «божьем мире» зла во всех его ужасающих обличиях. Причем, особая личность — это не только Сократ, Тициан, Ньютон, Моцарт или Чехов, не только состоявшиеся и успешные, но и все те безымянные и отринутые, все обойденные милосердием и ввергнутые в беду, о которых никто никогда не вспомнит, но на которых тем более должно распространяться благо высшей справедливости, если оно уместно в нашем мире, а не является туманной иллюзией, с которой боязно распрощаться.

Итак, если сказанное вызывает интерес, то можно было бы предложить в развитие темы небольшой монолог, а затем полемическую часть — по типу платоновских диалогов.

Сетуя и местами поучая

Меня всегда это озадачивало. Когда из чьих-то уст слышишь горькое признание: «я разочарован в жизни, жизнь обманула мои ожидания», то поначалу возникает подозрение, что, наверное, я сам что-то в нашей жизни недопонял, поскольку никакого «обмана» заметить не успел. И все же задаю свой вопрос: а когда, скажите, вы сумели настолько «очароваться» жизнью, что перестали обращать внимание на всё то, мягко говоря, негативное, что неизменно сопутствует нашему существованию: на беды, случающиеся где-то рядом, на сообщения о кровавых, длящихся столетия конфликтах, коими переполнены мировые СМИ, на все шокирующие исторические свидетельства и, в конце концов, на невосполнимые утраты среди друзей и близких? Неужели вам не хватило воображения осознать однажды, на какой горькой закваске замешана человеческая жизнь?

Впрочем, стоит за вас порадоваться: вероятно, вы в какой-то момент были настолько оглушительно счастливы, что не расслышали с трудом сдерживаемый стон, стоящий над землей и, как могли бы догадаться, ни на минуту не прекращавшийся с той поры, как на нашей планете воцарилась жизнь и появились разумные существа. И вы были по-своему правы: стремление к счастью, к полноте жизненных ощущений — подлинное призвание, данное всем людям от рождения. Потому вы имели полное право радоваться без оглядки. И конечно, тем больнее ваше теперешнее «разочарование», чем упрямее вы верили, что счастье вам на роду написано. Хотя уже в самом слове счастье можно было бы заметить созвучие с участью, то есть с уделом, с судьбой. Наша счастливая доля — это, по сути, лишь колоссальная удача, персональный выигрыш в нескончаемой борьбе за жизнь, во что были вложены немалые усилия и всех предшествующих поколений. Но на то оно и счастье, что порой падает на нас без разбору, как и беда. Если вы однажды счастливо уцелели, вспоминая свое чудесное спасение, то оттого, что под снежной лавиной, сорвавшейся со склона, оказался кто-то другой, а не вы, за что вы и возблагодарили Бога в приливе чувств. Тут тоже вас можно понять — даже если, забыв о своем воинственном безбожии, вы начнете искать глазами ближайший храм, чтобы поставить благодарственную свечу, а может, и сделаться отныне верным прихожанином. По крайней мере, в ответ на сакраментальное: «неисповедимы пути Господни» — вам вряд ли будет чем возразить, кроме: «воистину».

И всё же, я вовсе не уверен, что единственный путь к Богу — покорное следование одной из тех религиозных традиций, что нам достались от предков. Мне кажется, что справедливость Творца должна предполагать и право сомневаться в его справедливости, как и право ставить в самый центр проблему добра и зла, взгляд на решение которой, кто знает, способен столь же одних приблизить к Богу, сколь других навсегда разлучить с Ним. В том-то и дело. Слово «прогресс» можно отнести к чему угодно — к области научного знания, к развитию социальных отношений, но только не к поиску ответа на этот, возможно, самый главный и неподъемный из «вечных» вопросов, коими озадачивались люди во все времена: почему судьба, небесные силы — назовем как угодно — бывают к человеку столь немилосердны, и что ими движет, когда одним, независимо от заслуг, они явно благоволят, а других обрекают на непереносимые испытания. При том что человеку ведь так много дано: казалось бы, сама природа вложила в его создание столько старания, что проявляемое ею безразличие к его судьбе выглядит невероятным расточительством, не говоря уж о том, что во всем обозримом мире человек — единственный, кто наделен способностью понимать всё с ним происходящее, в том числе и задаваться подобного рода вопросами.

Всё, однако, говорит о том, что в решении этого трагического парадокса человечество за все века не продвинулось ни на шаг. Наоборот, чем ощутимее прогресс во всех сферах жизни, тем болезненнее разрыв между привилегиями, данными человеку как единоличному хозяину на Земле и его незавидной участью: испытывать всё тот же атавистический страх перед неизбежной смертью, всё тот же ужас при мысли о потери близких, осознавать само глумление природы, со всей беспощадностью толкающей нас, независимо от добродетелей и заслуг, в смердящую бездну распада со всеми его отталкивающими подробностями. Складывается впечатление, что ум нам дан не только для того, чтобы понимать и осваивать окружающий мир, но и чтобы всё отчетливее осознавать, насколько мир этот бесчеловечен, античеловечен — именно с точки зрения тех ценностей, которые сами же люди шаг за шагом старательно культивировали, дабы не только внести разумный порядок в свою жизнь, но и постичь ее подлинный смысл, а то и отыскать в мире всеобщую гармонию.

Понятно, что в этом пункте мы неизбежно сталкиваемся с альтернативным мнением людей искренне верующих — то есть верящих в то, что, как бы то ни было, но миром правит всемогущий и справедливый Творец, и что где-то за порогом жизни непременно отыщутся ответы на все «трудные» вопросы, если, конечно, сподобимся, а пока должны смиряться, доверяя авторитету церковных канонов, радоваться погожим дням, проявлять благочестие и верить в мистическую сущность религиозных обрядов.

Можно принимать эту точку зрения или не принимать, но в принципе невозможно привести никаких неопровержимых доводов в пользу того или другого. Давно стало общим местом, что ни доказать рациональным образом, ни логически опровергнуть существование Бога невозможно. Бог, как и его отсутствие — вопрос веры. И, быть может, благоразумнее всего было бы, заручившись успехами научно-технического прогресса, распрощаться с этой величавой мечтой: найти разумные основания для существования за видимым «фасадом» Вселенной такого Начала, которому наше земное существование не безразлично.

Однако, вопреки тому, что вера в прогресс должна, по здравому размышлению, вытеснять веру в сверхъестественное куда-то на периферию сегодняшних интересов, мы, судя по всему, присутствуем при рождении «нового средневековья» — нового разворота сознания в сторону мистики и самых диких форм оккультизма, причем в кругах людей довольно образованных и вполне, казалось бы, состоявшихся. Конечно, нынешняя наука, поставляя нам сведения о черных дырах, о непознаваемой «темной материи» и рождении Вселенной из некой сингулярной точки, вряд ли способна по-прежнему служить мерилом здравого смысла. Но в повсеместном возрождении интереса к магии угадывается нечто новое: наука, потеснив идею единого Творца, (пусть и оставив ее суррогат в виде теории «большого взрыва», согласно которой мир «сотворён» буквально из ничего), не только не смогла предложить никакой новой опоры, но она, как оказалось, еще и расчистила дорогу, ведущую вспять, в глубокую архаику, к самому свирепому мракобесию, из-под власти которого мировые религии, и прежде всего монотеистические, сумели, казалось бы, вызволить человеческое сознание. В самом деле, парадокс: оказывается, старая, во многом наивная вера в единого Бога как всесильного и справедливого владыку, несмотря на все законные сомнения, возникающие вокруг религиозного мифотворчества, несмотря на мрачные страницы церковной истории (к чему причастны все конфессии), смогла стать на пути такого тотального зла, как магия заупокойных культов с их изуверскими ритуалами, человеческими жертвоприношениями и безраздельной властью колдунов и шаманов.

Почему же монотеизму, пусть и не свободному от серьезных противоречий, оказалось под силу уберечь сознание верующих от обрушения в пещерное прошлое со всей его хтонической жутью? И может ли тогда вера в единого Бога столь же благодатно воздействовать сегодня? — а тем более вне церковных ритуалов, суть которых все меньше понятна современному человеку, склонному видеть в них не столько сакральное, сколько театрализованное действие и дань особого уважения предкам и их обычаям. Можно ли сегодня сохранить веру в благое Начало мира, тем самым надежно защитив себя и от безбожного позитивизма науки, и, с другой стороны — от новых соблазнов погружаться в атмосферу мрачных языческих ритуалов и камланий? Но тогда нельзя не задаться и другим вопросом: что останется от идеи всемогущего Творца, если попытаться вынести ее за пределы церковных стен? И не лучше ли вообще обойтись без Бога, доверившись одному лишь разуму и естественному ходу вещей?

Но прежде, чем попытаться ответить на эти вопросы, следовало бы сказать о том, что побудило меня взяться за эту тему.

Поводом к подобным размышлениям послужило однажды испытанное чувство, в котором и себе самому не хочется признаваться. Но противиться ему было непросто: когда время от времени появляется известие, что кто-то из палачей, особо отличившихся в нацистских лагерях или в карательных органах НКВД, мирно почил в кругу семьи в весьма почтенном возрасте, при том, что его стараниями тысячи людей были когда-то зверски замучены и лишены жизни, во мне поднимается мутная волна — жажда возмездия, и душит злоба от своей беспомощности, от гримасы торжествующего зла и осознания, что даже если завтра мы проснемся в мире, где «перекуют мечи на орала» и людям станут неведомы прежние ужасы, выпавшие на долю невинно погибших, — не только в застенках, но возьмем шире: в кровавых междоусобицах, в религиозных и колониальных войнах, — а всё минувшее покажется неправдоподобным кошмаром, этот груз неизжитого прошлого, не осмысленного до конца и не отмщенного, будет и дальше угнетать сознание, не позволяя принять жизнь во всем ее богатстве, а тем более испытывать уважение к себе самим, несмотря на все успехи цивилизации, хитроумные девайсы, полную расшифровку генома и безвизовый режим по всей планете.

Но тогда, может, стоит понять, что наша человеческая жестокость — всего лишь малая часть мирового зла, что каждый из нас — скрытый за облаками вулкан, способный пробудиться, как только горячая магма ударит из-под земли, и все сетования тогда иссякнут сами собой? Или вообще не гневить судьбу неуместными вопросами и согласиться с тем, казалось бы, очевидным фактом, что, увы, всегда были и есть те, кому серьезно не повезло: погибшие в результате природных и техногенных катастроф, в автомобильных авариях или в шахтах, или те не отпетые, не упомянутые ни в каких списках, кто сгинули в безымянных могилах и в морской пучине, засыпаны вулканическим пеплом, заметены вьюгой, чья жизнь угасла в чумном бараке, загублена на лесоповале или разорвана в клочья снарядом во время боевых действий.

Разумеется, никто из нас, добропорядочных обывателей, ни в чем не виноват. Разве что в одном: мы редко отдаем себе отчет в том, что нам достаточно комфортно жить так в атмосфере оппортунистической терпимости в отношении мирового зла, которым, как гнилостными бактериями почва, пропитана человеческая жизнь. Мы к этому достаточно адаптировались и притерпелись, и, не разобравшись толком в том, что это за странный мир, который нам довелось «посетить в его минуты роковые», слепо и покорно следуем зову природы, создавая семейный очаг, рождая себе подобных и мало задумываясь о том, насколько мы рискуем новыми жизнями. Впрочем, уже оформилось целое движение (к нему еще вернусь) ратующее за добровольное вымирание — за отказ создавать потомство, дабы не растить новых мучеников.

Казалось бы, если мы сами продукт такого родительского «риска», в праве ли мы вообще подвергать сомнению то, что нам самим дало жизнь? С другой стороны, почему жизнь не застраховала себя от подобного рода срывов, не заблокировала саму возможность такой крамолы, а, наоборот, будто постоянно провоцирует на бунт, который ни к чему, в сущности, привести не может. Странно и то, что даже и в моей беспомощной досаде по поводу несостоявшегося возмездия тоже затаилось зло, причем в его особо изощренном виде: иллюзия, что справедливость в случае наказания истязателей и палачей могла бы восторжествовать. Выходит, это всё, на что мы способны? — око за око, жизнь за жизнь — последнее и единственное реальное средство, прибегнув к которому мы изо всех сил пытаемся убедить себя в том, что суд справедливости рано или поздно восстановит баланс сил добра и зла. Но ведь все равно повисают вопросы — не только о том, как примириться с тем фактом, что палач «навсегда» ушел от ответа, но куда важнее другое: а что с теми миллионами жертв, которых «всё равно не вернешь» — их что, время спишет со счетов как отбраковку, зачеркнет как черновик, который в лучшем случае послужит нам назиданием, чтобы на «неудачных примерах» учиться писать свою жизнь сразу «набело»?

Не мешает вспомнить, однако, что многим из числа этих «невезучих», кого жизнь начисто списала, мы в той или иной степени обязаны своим везением — и тем, что весьма умело используем их негативный опыт и что частенько живем в домах, построенных их руками, ходим по дорогам, ими когда-то мощенным под палящим солнцем, под взглядом надсмотрщиков. Ничьей тут вины, опять же, нет — так повелось, что мы, не слишком это осознавая, весьма плодотворно сотрудничаем со злом, конвертируя его в личное благо. Более того, каждый из нас потому и благоденствует сегодня, что наши предки сумели проявить в свое время не только острую смекалку, но и свирепую жестокость в отношении соплеменников. О животных, забитых на скотобойнях, замученных на работах в рудниках, загубленных на бесчисленных войнах или на забаву публики в корридах, и говорить не приходится. Отчаянные акции в защиту прав «братьев меньших» не могут в корне поменять дело — всё равно физиологическая зависимость наша от потребления животного белка вряд ли преодолима. Отсюда двойная мораль: мучить зверье плохо, но убивать в промышленных масштабах и носить кожаные сумочки — вполне даже. Так повелось. Но не осознавать этого и принимать как норму, как должное — одна из форм нравственной амнезии, если не сказать безумия. Мы всерьез увлечены идеей прогресса, возможностью продлевать свою угасающую жизнь путем замены износившихся органов; мы озабочены идеей колонизации соседних планет, но пытаемся при этом не замечать неподъемного груза так и не решенной проблемы: если в принципе с человеком можно сделать всё что угодно, и даже то, о чем и помыслить страшно, и это может происходить в каких-нибудь десяти шагах от места прогулки, за стенами ближайшего дома, и при этом будет меланхолически светить луна, плескаться волна и заливаться в роще соловей, и по-прежнему даже некому задать вопрос, не с кого спросить ни на земле, ни на небе, а любое недоумение по сему поводу будет выглядеть, по меньшей мере, чудачеством, то как с таким грузом, как вообще с такими «привходящими» условиями существования пытаться рассчитывать на благополучный транзит в будущее? Мы что, заберем всё это с собой?

А отпустит ли нас прошлое, позволит ли шагнуть в сияющие дали накопленный за века груз человеческих бедствий? — тяжесть, пригибающая к земле неумолимее, чем сила гравитации. Или религия уже взяла на себя этот труд — вести нас к благодати, осторожно и умело обходя все углы и слишком пристальные вопросы? Может, и стоило бы последовать за ней, не прибегай она к одному и тому же лукавому доводу: ответственным за всё зло в мире «назначается» сам же человек, которому до скончания веков предстоит нести повинность за свое мифическое грехопадение, чем безнадежно затемняется истина, хотя и успешнее поддерживается власть духовенства над людскими душами.

Однако человек с его краткой жизнью, в течение которой он порой не успевает увидеть ничего, кроме унижения и череды напастей, разве не достоин большего к себе уважения? — хотя бы потому, что он не устает размышлять о подобных вещах, надеясь рано или поздно на всё получить ответ: и не важно как — путем ли честных рассуждений, либо через откровение, либо даже предполагая, что ответ может содержаться в самом вопросе.

Итак, давайте отдадим себе отчет в том, что мы существуем в мире, где в силу законов природы — а где взять другие? — добро, при всем отважном его противостоянии злу, имеет несопоставимо меньше привилегий, нежели зло, которое обладает, по сути, абсолютной властью. Почему абсолютной? Понятно, что в отличие от весьма прихотливого в своих предпочтениях добра, зло демонстративно и неотвратимо — скажем прямо: раз смерть живого организма генетически предопределена, то это предполагает и его неминуемое разрушение, болезнь, страдания и унизительную беспомощность. И, по сути, всё в нас наиболее ценное и традиционно причисляемое к сфере добра, рано или поздно становится заложником этой враждебной силы, которой в наблюдаемом мире даны исключительные привилегии — ведь как ни изворачивайся, за болью и окончательным распадом остается последнее слово. При этом добрая архаическая вера в то, что мы продолжаемся в жизни будущих поколений, закономерно иссякает по мере того, как современный человек всё увереннее осознает себя не только звеном в воспроизведении рода, но и самоценной личностью, исчезновение которой с лица земли не восполняемо никаким многочисленным потомством. Тем более что и уничтожение потомства тоже вполне гарантировано: человечество, как обещает наука, неизбежно разделит судьбу нашей планеты, которой предстоит эффектно вписаться в череду космических катастроф. Значит, вдвойне бессмысленно оправдывать смерть индивида такой «высокой» целью, как совершенствование рода, даже если результатом научного прогресса станет создание «эликсира бессмертия». Итак, человек, уверовавший однажды в свою самоценность, вдруг обнаруживает, что нигде вера эта не находит ни оправдания, ни поддержки — ни на небе, ни на земле, ни в далеком космосе. И потому смерть — это навсегда.

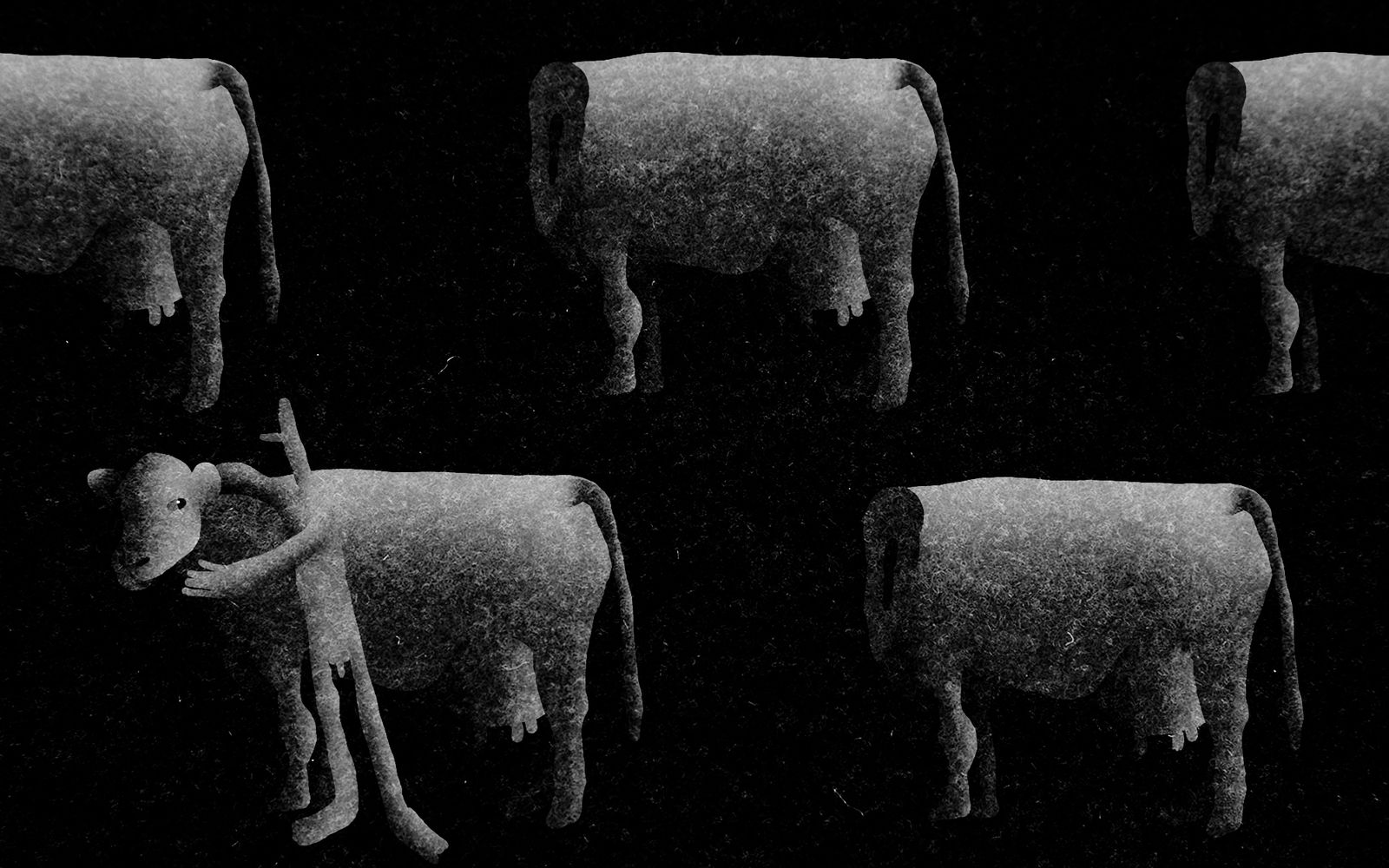

Более того, даже если личная судьба складывается вполне счастливо, в глубине души не может не затаиться тревожная мысль, что все мы чуть ли не в долгу у смерти, и даже что в наблюдаемой реальности это зло способно не только разрушать, но и успешно созидать, сотрудничая с нами: мы как биологический вид и как общество в целом вынуждены жить в соответствии с правилами, по которым восполнять свои ресурсы приходится за счет других жизней, и не только благодаря гигантской индустрии убоя животных. Нам приходится обеспечивать свое существование буквально за счет вытеснения предыдущих поколений — всем же «тут» не уместиться! — при этом пользуясь плодами их трудов и на благо себе учитывая их трагические ошибки, отчего еще печальнее, неся в себе эту невольную и странную вину, наведываться в места, где упокоились ближайшие предки. Но такова именно стратегия, вложенная в нас: «перерабатывать» другие жизни, беря смерть себе на «временную» службу, прекрасно осознавая при этом, что «слуга» рано или поздно обернется «господином», и в результате каждому придется платить тем же — исчезновением полным и окончательным.

Нам не укрыться от этого саднящего душу диссонанса даже в культурной нише, поскольку, если говорить откровенно, потребление «духовной пищи» тоже в некотором роде является культурным каннибализмом — мы с наслаждением питаем себя тем великим, радостным и трагическим, что выношено и рождено другими людьми и стало свидетельством их порой драматического поединка с собственной судьбой. И даже язык, на котором мы говорим, как и очертания национальных границ — всё это исторический результат жесточайшего противоборства множества племен, этносов, народов, империй. Мы аранжируем зло, ритуализируем его в памятных стелах и монументах, и они составляют важную часть нашей среды обитания, торжественно и неусыпно напоминая, что мы всегда перед кем-то в долгу и что наше благоденствие оплачено жизнью других.

Итак, нам явочным порядком дарована жизнь, которая изначально обручена со смертью, окольцована с ней, раз уж смерть в разных своих обличиях просто жизненно необходима нам для самоподдержания — и на биологическом уровне, где мы представляем собой целую фабрику по переработке и «обмену веществ», и тем более на уровне социальном. По сути, смерть со всем ее зловещим реквизитом, глубоко встроена в технологию жизни. И уже ничего не изменить. Даже если генная инженерия снабдит нас кодом бессмертия, нам вряд ли будет уютно «коротать» вечность, так и не ответив на вопрос: с какой это стати, за какие особые заслуги мы удостоились привилегии бессмертия, обеспеченного трудами и невзгодами предшествующих поколений? Как бы то ни было, но смерть остается самым гнетущим воплощением зла, даже если она избавляет от другого зла — от мучительной болезни и немощи.

Удивительнее всего то, что мы со всем этим вполне примирились, хоть и не без печали, но говоря себе: не мы это придумали, и не нам судить. Наука тем временем выдает лишь новые подтверждения того, что жизнь и сознание возникли вполне случайно, хотя и без всякой науки понятно, что мы на этом свете в гостях у некой странной субстанции, называемой материей, где на законных основаниях верховодит энтропия, по-простому — та же смерть, подводящая черту подо всеми человеческими деяниями. Даже религия, если она, как христианская, обещает нам вечную жизнь, то опять же ставя непременным условием всеобщую погибель. Отсюда неизменный эсхатологический подтекст, звучащий всё настойчивее с приходом Новой эры: напряженное ожидание Конца времен как великого торжества справедливости — непременно, то есть с «карающей десницей» и казнями, совершаемыми с эпическим размахом.

Итак, чем больше комфорта, чем больше у нас досуга осмысливать свою жизнь, тем неизбежнее понимание, что мы, по сути, притерпелись к тотальному господству зла как к естественному фону. Латентное состояние нашей психики — вытесненное в глубокое подсознание (надсознание, околосознание) чувство беспомощности перед всевластием зла, что, впрочем, до определенного момента компенсируется витальной силой природных инстинктов и выплесками творческой энергии, а еще чаще обнаруживает себя в виде до странности обостренного интереса к криминальной хронике, к катастрофическим сюжетам; они-то и приносят основной доход киноиндустрии, плодящей триллеры и фильмы ужаса.

Неужели при достаточной очевидности сказанного, можно принимать жизнь «такой, какова она есть» — во всём ее естестве, величии и беспощадности? Нет, человек со всей своей проблематикой явно не вписывается «в натуральную картину» мира: то странное обстоятельство, что ему приходится столько всего испытывать в течение жизни, наблюдая при этом самого себя, настолько ненатурально, именно противоестественно, что временами кажется каким-то подвохом. Гармония, которую мы, озирая мир с высоты альпийских лугов, приписываем природе, никак не соответствует её сущности: предоставленная себе собой, природа это какое-то бесцельное клокотание вещества, бездумное томление протоплазмы и неутихающая вражда всех против всех, а в лучшем случае — совершенствование способов убийства и пожирания, так что если всё природой и исчерпывается, то все наши подвиги и метания — лишь куцые попытки огрызаться в ответ на её брутальность и провокации. Нет, если ничего больше за этим не стоит, то воспетое поэтами «лоно природы» никак не может приниматься за эталон гармонии; сочетающий в себе великую красоту и не менее великую беспощадность, такой образ природы, возведенный в идеал, становится скорее эталоном имморализма, если не аморальности.

И всё-таки что-то дает основание думать, что мрачная картина, здесь нарисованная, далека от истины, что это не окончательная правда, и так на самом деле быть не может — не должно. Мы это даже наверняка знаем: и в нас самих и в мире есть нечто такое, сверх важное и неуничтожимое, за что мы готовы отдать дарованную нам жизнь, и это не просто выработанные в процессе эволюции нормы морали — своего рода «приспособительные» механизмы выживания в условиях дарвинистского отбора, нет, их статус для нас настолько высок, что в наших глазах становится соизмерим с законами мироздания. Нужно только отыскать то, что можно было бы противопоставить естеству природы или даже поставить над ней, чтобы кардинально перевернуть всю картину, где зло и смерть лишились бы своих безграничных привилегий, где у блага появился бы шанс одолеть то непоправимое бедствие, которым так часто и так несправедливо оборачивается жизнь. Значит, что-то над-природное — сверхъестественное? Но тогда опять же: мировой Разум, Логос, Демиург, то есть именно Бог, а еще лучше — Бог исполненный совершенства, то есть самых благих намерений.

Казалось бы, причем здесь Бог, на что он нам сегодня, если мы и сами научились играть с нашим ДНК, словно это детский конструктор, или заглядывать в такие углы мирового пространства, куда и свет не долетает? Но отказаться слишком не просто. По сути, Бог, особенно в том понимании, которое с приходом монотеизма утвердилось много веков назад — это, если подумать, то лучшее в нас, что мы с удивительным упрямством пытаемся проецировать на бескрайнюю Вселенную. Каким-то образом так вышло, что однажды люди отдали Творцу на «вечное хранение» то наиболее ценное, что порой, вперемешку с чем-то демоническим и темным, обнаруживают в себе самих, словно не надеясь уберечь этот непонятно откуда взявшийся дар: и нашу свободную волю, и упорное стремление к истине, и страсть к творчеству, и потребность в любви, в справедливости, в совершенной красоте, а еще мужество, милосердие и способность к самопожертвованию. А Бог-де сумеет сберечь всё это, поскольку Он всесильный и всезнающий, ибо совершенен во всем — и потому не может быть несправедлив.

Однако Бог почему-то не торопится выказать свою праведную волю и своё заступничество, дабы засвидетельствовать, что Он действительно на стороне правды и добра. Более того, самый сильный аргумент против всесовершенного Бога состоит в том, что Вседержитель не выдерживает собственного совершенства, поскольку при вменяемом ему всесилии Он постоянно демонстрирует подозрительное непротивление злу, из-за чего создается впечатление, будто Его милосердие сильно преувеличено, или Он «недостаточно» всесильный и, значит, не совершенный, и вряд ли тогда милосердный, и, следовательно, вообще не тот самый Бог. От столь подозрительного альянса с мировым злом подвергается эрозии сама идея всемогущего и справедливого небесного Отца — наша психика попросту не справляется, впадая в биполярное расстройство, а интеллект буксует в досадных противоречиях. Например: если Бог абсолютно свободен в своем выборе, то, значит, он волен предпочесть и зло, если того пожелает. Разве «обязывая» Его быть на стороне добра мы тем самым не покушаемся на Его исключительные права, не связываем Его волю — абсолютную и непререкаемую?

Так мы и по сей день, как и тысячи лет назад, стоим перед выбором: что лежит в начале начал — Вечный Источник жизни или вещество, готовое сравнять любые проблески сознания с безжизненным прахом? Мы несем в себе не просто проблему — именно конфликт, в котором мир природы и мир Бога, если уж он Бог добра, противостоят друг другу столь радикально, что сосуществовать им на равных попросту невозможно: кто-то должен уступить свои притязания на доминирующее положение. Это в полном смысле слова вопрос жизни: либо в основе всего вечная жизнь и радость существования, а смерть — явление локальное, присущее лишь органической природе, либо первична неодушевленная субстанция, способная навсегда похоронить в себе упования наши на то, что мы кому-нибудь нужны в этом мире. Как ни парадоксально, но по мере того, как наука своими успехами узаконивает привилегированное положение разума в природной мастерской, всё безнадежнее выглядит картина сиротского положения человека во Вселенной. Непонятно, чего больше во всем этом, ехидства или назидания: мол, смотрите, чем развитее интеллект, тем больше свидетельств бесполезности какого-либо поиска за пределами отведенного вам пространства жизни. Похоже, впрочем, что и этого «знака внимания» сегодня неоткуда ждать. На что тогда надеяться?

Однако вот что обнадеживает: почему-то все попытки ниспровергнуть идею Бога, признав ее с рациональной точки зрения несостоятельной, неожиданно приводят к обратному результату — не только к поиску и приятию идеи Бога, не только к Его «оправданию», но и к потребности особой духовной близости с Ним. Пытаясь выставить нравственный счет Творцу и поняв, что из прежней затеи — сотворить Бога из всего лучшего, что в нас есть, ничего не выходит, что зло слишком отягощает нашу и Его вину, и потому лучше бы отказаться думать на эту тему, я вдруг обнаружил, что Бог не только не сдает свои позиции, не только не желает вытесняться из сферы мышления в область чистой веры, но даже многократно усиливает свое сопротивление — в том числе, возбуждая с новой силой полемику вокруг идеи вечных ценностей. Словно оживает легенда о праотце Якове, боровшимся с ангелом — посланником неба, который повредил тому бедро в доказательство своего могущества, но в результате и наградил, и возвысил, благословив весь его род. Похоже, что идею Бога тем труднее в себе победить, чем сильнее наш скептицизм и интеллектуальные усилия на этом пути. Мне даже кажется, что самый короткий путь к Богу — через попытку Его отрицания, причем не с позиции строгой науки, которой давно уже не до Него (ей бы самой разобраться со своими «чудесами»), а исходя из потребности прямо, не боясь «повредить бедро», вполне рационально взглянуть на некоторые острые проблемы.

Беда только в том, что покуда нашу пытливую мысль заклинило в подобных противоречиях, жизнь продолжает испытывать на прочность, и многие, к кому зло подступило вплотную, не выдерживают. Не так давно один тяжело больной индус подал в суд на своих родителей за то, что, подарив ему жизнь, они обрекли его на невыносимые муки. Возникло и такое явление, как антинатализм — движение за добровольное вымирание человечества путем отказа от семьи и рождения детей. Книга «Лучше никогда не быть» Девида Бенатара начинается с таких слов: «жизнь так ужасна, что было бы лучше вовсе не появляться на свет. Но кому же тогда повезло? Ни одному из сотен тысяч!».

Что можно было бы сказать в ответ на этот невеселый пассаж? Должно быть, что-то в таком роде: да, мы подвергаем опасности каждого появившегося на свет ребенка, но сегодня успехи науки и медицины намного снижают все риски, и потому не стоит себе отказывать в том, чтобы изведать родительское счастье. Так думает большинство людей, и, наверное, слава Богу. И всё же хорошо, что нам не дано предугадать будущее, иначе, боюсь, многие, увидев картину предстоящих бед, отказались бы от своего родительского призвания.

«Когда мы вышли из гетто и оказались в Черной Пуще, он сказал мне: ты хотела бы, Эстер, чтобы у нас было сейчас трое детей? И я честно ответила — нет». (Людмила Улицкая: «Даниэль Штайн, переводчик»). Кто-то сказал, что при рождении ребенка к его виску будто приставляют револьвер, где, как в русской рулетке, в барабане спрятан один боевой патрон.

Так что же ответить?

Итак, первое, что приходит в голову: те, кто, как представители движения наталистов, отказывается создавать семью, вряд ли люди верующие — религиозная вера, неважно языческая она или авраамическая, потому так мощно обосновалась на земле, что веками позволяла большинству людей переносить тяготы жизни, принимать ее со всеми бедами и радостями, проживая весь жизненный цикл — от рождения до смерти — как единую мистерию, не переча природе, не задавая лишних вопросов, на многие из которых ответов все равно не найти.

С другой стороны, им можно было бы ответить следующее: по сути, вы уже сделали шаг к религиозной вере, поскольку в основе вашего протеста — нравственное неприятие мира в том его обличии, в каком он зачастую предстает перед нами. Значит, в вас живет глубокое сочувствие и понимание ценности человеческой жизни. И если оно способно отвратить вас от радостей семейного очага и вынуждает призывать к милосердию неучастием во всеобщем пире зла, значит, в основании вашего протеста очень весомые мотивы. В вашем отрицании слышится великое милосердие, хотя, как мне кажется, вы останавливаетесь где-то на полпути.

Учитывая, однако, тот факт, что идея Бога помогла человечеству выжить, может, и нам стоит поискать в этом направлении? Для меня ведь тоже многое остается неясным. Не будучи атеистом, я в то же время не связываю свое представление о Боге ни с какой конфессией. Если у меня есть вера, то она строится на упрямом неверии в окончательность смерти, как и на неверии в то, что существует принципиальная разница между фамильным склепом и безымянной могилой, между крестом на надгробии или Звездой Давида, полумесяцем или диким ковылем, покрывшим поле боя. Но хотелось бы продвинуться дальше. Или вам авторитет науки не позволяет? Дело, опять же, обстоит таким образом, что чем грандиознее успехи науки, тем почему-то более проблематичным становится построение цельной, непротиворечивой картины физического мира, в чем всё чаще признаются ученые. Так что, судя по всему, путь к вере, к Богу открыт и для таких, как вы, настроенных достаточно критически. Не хотите ли попробовать вместе?

Какой смысл, спросите вы, если существование Бога — вопрос чистой веры или таинственного мистического опыта? И всё же я уверен, что здесь есть место и вполне рациональным аргументам, поскольку, как ни странно, между религиозной тайной и человеческим «Я», независимо от субъективного отношения к вере, существует настолько прочная связь, что наш интеллект не может ее не высветить, сколь бы тонкой она ни казалась.

Подобного рода воображаемый разговор с представителем упомянутого движения антинаталистов может иметь свое продолжение. И если читателю это интересно, тогда вот каким образом мог бы строиться наш дальнейший диалог.

Между абсурдом и преступлением

Я: — Надеюсь, вы понимаете, что наш разговор имеет смысл в том лишь случае, если для вас вопрос еще не закрыт, если вы не окончательно сказали «нет» и тема существования Бога вас всё еще волнует. Иначе все мои аргументы окажутся бессильны.

ОН: — Мне кажется, я здесь вполне определился. Впрочем, если хотите, давайте попробуем. Я надеюсь, у вас в запасе есть что-то более существенное, чем ссылки на извечные страхи перед неизведанным, перед природными стихиями и неизбежностью смерти — короче, всё то, на чем подлавливают нас заступники религии.

Я: — Вы правы, я не стану говорить и о том, что в окопах не бывает атеистов, и тем более сводить к избитому тезису: человеку, мол, непременно нужно верить во что-то светлое. Однако мне действительно хочется понять, что мешает нам, людям современным и вполне продвинутым, принять идею существования всемогущего Творца как средоточия всего, что мы называем благом. ОН: — Но, помилуйте, тогда о каком Боге пойдет речь, о том, который слывет у вас источником добра и света, но за которого в религиозных войнах были пролиты моря крови? Неужели можно предположить, что толпы головорезов и грабителей, участвовавших в нескончаемых Священных войнах, были движимы идеалами веры? Это для блаженных. А в основном-то истребляли друг друга ради одного: овладев всеми этими реликвиями — терновым венцом, плащаницей, наконечником копья, следом ступни — обладатели священных трофеев, как верило большинство, заручались поддержкой чудодейственной силы, что сулило успех во всех делах своему племени, своему королевству, государю, полководцу или султану. Заметьте, и до сих пор самые болезненные конфликты возникают вдоль границ религиозных конфессий — никто ни на йоту не хочет уступить право находиться вблизи небесного Престола, точнее — вблизи источника силы и могущества. А еще лучше навсегда бы присвоить себе Всевышнего — и тогда врагам точно несдобровать!

И вы хотите заманить меня туда, откуда я бегу как от наваждения? Вы только вникните — это какое-то непрерывное помрачение: то святые отцы стращают адом и вечными муками, то вовсе отменяют и ад и чистилище, но кликушествуют о конце света; то признают таинство причастия и исповеди, догмат о непорочном зачатии и обрезании Господнем, то отметают всё это начисто, объявляя сакральным лишь текст Священного писания. Да и в какую церковь предлагаете наведываться — к католикам с их инквизицией и кострами, к православным, истреблявшим единоверцев? Или в синагогу с ее этнической озабоченностью, в мечеть с проклятиями в адрес неверных, в дацан, где верхом желаний провозглашается отказ от всех желаний?

Я: — Именно: к католикам с их ажурными готическими сводами и органной мессой, к православным с их иконописным чином и величественными распевами, в синагогу с торжественным возжиганием свечей, в мечеть с головокружительной красотой резных сводов, в дацан с тихой и всепонимающей улыбкой Будды. У каждого есть потребность в храме, где освящается причастность человека к вечности, где, пусть ты сам и не верующий, но не можешь не проникнуться доверием и уважением к тем, кто искренне верует. Неужели вас никогда не озадачивал тот факт, что культовое искусство, церковное зодчество — во всех странах это самое впечатляющее проявление художественного гения?

ОН: — Ну да, узнаю эту культурную всеядность — вечный зуд и желание всюду поспеть, всем повосхищаться, обойти не только храмы и могилы знаменитостей, но заодно и модные галереи, да еще потискать все книжные новинки, лишь бы поскорее обменяться впечатлениями и, конечно, пофоткаться на каждом углу. А что касается именно культового искусства, то за ним, как вам известно, стоит такой дикий вандализм, что, если посчитать, то из всех уничтоженных фанатиками артефактов можно было бы создать не одну сотню музейных коллекций. А вы из культуры сделали заповедник добродетелей. В результате вы и детей своих, рожденных, как вы возомнили, им на радость, втягиваете в наш гибельный мир под видом «приобщения к прекрасному». Неужели вас нисколько не коробит от того, что всё искусство пропитано ядом меланхолии, миазмами чахоточной тоски, поэзией рухнувших надежд? Куда ни глянешь, всюду вздыхают о несчастной любви и упиваются темой безвременной смерти: от бедной Муму до истории Ромео и Джульетты, от «Тристана и Изольды» или «Вертера» до «Пира во время чумы» и «Унесенных ветром» — всюду смертная истома и приторный запах склепа. Хлебом не корми, дай пролить слезу над невинной жертвой!

Я: — Вы, мне кажется, преувеличиваете. Сколько в искусстве вдохновенных произведений, выражающих чувство восторга, самой непосредственной радости, нежности, озорства!

ОН: — А что над всем этим? Взгляните, какие самые помпезные здания в городах Европы: церкви и колокольни, увенчанные чудовищным орудием пытки — римским крестом, с которого сняли труп замученного человека. Вы с восхищением говорите о Колизее, где арена пропитана кровью рабов гладиаторов; вы восторгаетесь древним амфитеатром, где, забавляя грубую толпу, актер, игравший Эдипа, каждый день «выкалывал» себе глаза, восклицая: «О, лучше бы я не родился!»; а сколько повсюду этих Триумфальных арок в честь какого-нибудь маньяка полководца! Или тот же роскошный театр с шампанским в антракте и тонким дурманом духов — а на сцене восемь трупов, поскольку сегодня, видите ли, дают «Гамлета». Всюду соединение изысканного удовольствия и мучительства. И что, вы хотите вырваться из этих смертных объятий, пренебречь культурной традицией и, воспарив как ни в чем не бывало над религиозными барьерами, отыскать чистую благодать? А куда вы денете библейскую эсхатологию с ее Судным днем, Откровением Иоанна богослова и грёзами о Конце света? Вы хотите на этой основе синтезировать нечто светлое и духоподъемное? И что тогда вы отыщите, кроме всеобщего пути к погибели? Вы, конечно же, восхищаетесь, как и положено в культурных кругах, рафаэлевской Сикстинской Мадонной. Но неужели при виде этого шедевра вас никогда не охватывал страх — сколько смятения в глазах у молодой мамы, уже знающей о предназначенной казни сына, сколько недетской грусти в глазах ребенка, прижавшегося к ней!

Я: — Если говорить об искусстве, то я бы делал акцент не на тяге к трагической стороне жизни, а именно на таинственной способности искусства восстанавливать в душе гармонию, приводить к катарсису как средству очищения. Я надеюсь, мы еще подойдем к этой теме — и, поверьте, с самой неожиданной стороны. Но пока я бы хотел вернуться к главной мысли. Меня не покидает уверенность, что сама идея Бога выше и богаче тех специальных методов и средств, с помощью которых каждая из конфессий воспитывает свою паству. Есть нечто безусловно общее во всех религиях — живущая в людях глубокая догадка о том, что такие важные в нас качества, как чувство любви и гармонии, как милосердие, совестливость и стремление к истине каким-то образом соотносятся с вечностью и масштабами космоса — что где-то там есть запрос на них. Согласитесь, если бы у нас не было основания соизмерять себя с вечностью, мы вряд ли были бы наделены способностью столь упорно об этом размышлять. Это что-то врожденное в нас, тогда как клерикальные институты — уже вторичное, как теорема Пифагора первична по отношению к школьной дисциплине и к тем не всегда приятным преподавателям, которые посвящают детей в тайны науки. Поэтому, когда вас научили размышлять о Боге, научили дисциплине духа, правильнее всего отворить тяжелую дверь и сказать: отныне вы свободны — больше ничего не стоит на пути между вами и небом! Вот чего не хватает.

ОН: — Не помню от кого я впервые услышал эту фразу: «пусть существует множество религий, но Бог-то у всех один, и церковные перегородки с земли до неба не достают». Красиво — как раз в вашем духе. Но, скажите, если вы попытаетесь выйти из-за всех «перегородок» или приподняться над ними, что в результате останется? — нечто среднеарифметическое между Буддой, Яхве, Аллахом, Заратустрой, Иисусом, между Троицей и Инь-Янь, между приятием страданий у христиан и отказом от всех земных чувств у буддистов? Что общего между воинствующим духом Магомета и непротивлением злу в учении Христа, кроме стремления безраздельно властвовать над умами и желания свалить вину за все беды на самого человека? Да, сейчас пытаются наладить диалог, как будто бы множество верований это сплошной дискуссионный клуб, в котором хоть и говорят на разных языках, но при грамотном «переводе» все в результате смогли бы договориться. Но можно ли искать согласие там, где всем заправляет страх — не дай бог ослушаться, нарушить заповедь или даже не так подумать. «Не мудрствовать лукаво» — в этом смысле простой народ мудрее нас: наивная, доставшаяся от предков вера, с ее обрядами, песнопениями, заклинаниями и магическими символами, крестными ходами, целованием мощей и священных реликвий — во всем этом есть некое мрачное величие, позволяющее людям наполнить жизнь хоть каким-то смыслом, забывая о повседневных тяготах. Видите, мне настолько претит всякая эклектика, что я неожиданно для себя встал на защиту религиозной традиции. Но, может, и вправду главное в том, что веками складывавшая церковная культура была по-своему цельной и защищенной от сектантской безвкусицы, неизбежно возникающей на обломках традиционных верований. А вы хотите отнять у людей последнее прибежище — их сумеречные чувства, в которых они пытаются утопить опостылевшую реальность. Но зачем искать рациональное зерно там, где иррациональность — главное прибежище и достоинство? Или вы думаете, что вне вековых традиций можно отыскать для людей нечто утешительное?

Я: — Я бы охотно принял сравнение религиозных течений со множеством языков, выражающих общий смысл, в существовании которого я ничуть не сомневаюсь. Беда, однако, в том, что «переводы» с одного догматического языка на другой, как и признание условности самого священнодействия, невозможны, ибо каждая религия претендует на монопольное право владеть «магическим ключом» к истинному Богу, оградив себя от других, непосвященных, стеной отчуждения, если не враждебности. Когда кто-то из верующих, исповедующих широкие взгляды, убеждает нас, будто обрядовые особенности не столь существенны, и все виды вероисповедания — лишь разные пути, ведущие к общей вершине, к единому Богу, мне не верится, что это сказано вполне искренне. Ведь это означало бы, что каждый тогда вправе посещать любые храмы, свободно молясь в кирхе, в синагоге или в мечети, и самое главное — он не должен бояться в том признаться окружающим. Но ни одна религиозная конфессия с такой вольностью никогда не согласится и в лучшем случае, предав «отступника» анафеме, тут же выдворит его из общины: ведь все прекрасно осознают, что главное для прихожанина — верность, принадлежность к сообществу посвященных в сокровенное знание, герметически охраняемое системой обрядов. Поэтому я не думаю, что путь к обретению Бога, которого бы признали все, предполагает широту взглядов и взаимное согласие между богословами. Речь о другом — не об умозрительном синтезе различных схоластических систем, не об экуменическом сращивании, а о нахождении общего зерна или общего корня, из которого начало расти и ветвиться древо всех верований.

Неужели вы думаете, что ничего содержательного не останется при попытке двигаться к Богу напрямик, без суеверного страха, без спеси и фанатизма, без этих «профессиональных» посредников — «наместников на земле», жрецов, талмудистов и магов с их тайными знаниями, жертвенниками, воскурениями и причастиями, с их обрядовой символикой и почитанием святых мучеников? Шииты, сунниты, католики, лютеране, ортодоксы, старообрядцы, алавиты, хасиды, буддисты — неужели нельзя, не вникая в суть их застарелых конфликтов, напрямую пробиться к Богу? Само это желание подняться над всеми барьерами, взяв с собой лишь наиболее ценное — сегодня уже не прихоть. Мне кажется, исторически люди давно переросли обрядовую фазу. Если Творец существует и если Он однажды дал о себе знать, то, думается, для того как раз, чтобы постепенно, проводя нас через церковные штудии и системы послушания, потом, уже без пастыря и общей литургии, без соборности и трусливого конформизма, установить с каждым человеком глубоко личную связь — в обход всех храмов и молельных домов.

Первый шаг был сделан как раз в начале эры монотеизма. В ту пору Творец помог нашей душе высвободиться из теснот природной души-плаценты, где мы, человеческие особи, долго перед тем созревали в сумеречной тайне. Конечно же, природа сопротивлялась и ревниво пыталась нас удерживать в плену суеверий и родоплеменной архаики, для которой человек — лишь звено в цепи воспроизводства, статистическая единица, и потому навсегда обручен со смертью: вечное колесо Сансары должно было безостановочно крутиться, поставляя новые жертвы Молоху смерти. И обряды с обильными жертвоприношениями внушали каждому, кто в них участвовал: так будет всегда. Вот с чем не могло мириться всё более крепнущее в людях чувство особой, ни с чем не сопоставимой ценности человеческой жизни.

ОН: — Вы говорите о чувстве? Но, мне кажется, ваш метод, если вы с его помощью намерены выбраться из всех культовых «перегородок», никакому чувству не оставляет места. Речь у вас, похоже, идет о какой-то интеллектуальной вере, стерильной, очищенной от аффекта, а заодно — и от присущей всем верованиям обрядовости, без чего, согласитесь, невозможны ни яркие экстатические переживания, ни красочные литургии. А они, признаюсь, и меня когда-то привлекали — мне казалось, что они способны сообщать тот эмоциональный заряд, с помощью которого можно осилить реально испытываемое страдание. Боюсь, ваша умозрительная вера, наоборот, способна в конец обезоружить человека. Вы не можете предложить настоящую защиту тому, кто корчится от боли, и уж тем более беспомощному ребенку, попавшему в беду. А чего тогда стоят ваши поиски? Чем бы вы могли утешить несчастного — того, кто из-за навалившихся бед проклинает час своего рождения? Тут требовалось бы не что-то умозрительное, а действенное — как аптечка, которая всегда при себе: открыл, наложил на рану и полегчало. Кстати, почему ваш Отец небесный не расщедрился настолько, чтобы снабдить каждого при рождении такой аптечкой? Нет, ему бы только спрашивать с людей, стращать и растравлять раны! И вы надеетесь найти такому Богу оправдание?

Я: — Я вовсе не имею в виду осторожную и рассудочную веру-доверие, а именно упрямое, как инстинкт, знание, твердое и непреложное, но одновременно способное вызвать сильный эмоциональный отклик. Только оно и могло бы противостоять нашим аффектам, физической и душевной боли, напоминая заодно, что миром правит не какой-то вздорный начальник, а воистину благое Начало. Если в повседневных заботах можно доверять Творцу «по умолчанию», довольствуясь слабой надеждой, то в кризисные моменты, действительно, потребна именно такая знающая вера. Но она-то как раз находится в заложниках у религиозного ритуала, почему и требуется интеллектуальное усилие, чтобы аккуратно отделить зерно веры от атрибутов культа и всего, что мне представляется производным и ставящим личность в полную зависимость от традиции и коллективной психологии с ее способностью превращать в фетиш всё, что позволяет сбиться в однородную массу, фанатичную, исступленную, а если придется, то и погибнуть в давке на религиозном празднике, как бывало не раз. Я вовсе не собираюсь умалять огромное значение человеческой общности, святости кровных уз, но нельзя не понимать, что коллективное начало, будь оно под знаком племенной общности, соборности или державности, всегда ненасытно и готово жертвовать индивидуумом ради безраздельного своего доминирования, воспевая охотно подвиги, совершенные «во имя» и «во благо». Всё это восходит к глубокой архаике, где всему, что связано со смертью, отводилась едва ли не главенствующая роль.

Тогда могилы предков почитались как некие сокровищницы, хранительницы общих корней, причастность к которым позволяла каждому ощущать себя частью рода, то есть, определять свою идентичность опять же через связь с заупокойным миром. Для архаического сознания было лишено всякого смысла то, что мы вкладываем в представление об уникальности индивидуума, неповторимого и невосполнимого. Если статус личности кому-то и принадлежал, то исключительно главному жрецу или вождю племени, который как угодно мог распорядиться жизнями соплеменников. Понадобились века, чтобы человек отважился на бунт против всевластия рода, а тем самым и против всесилия смерти, ощутив мощный порыв к свободе и к тому, чтобы отыскать свой личный путь к вечно живому началу — к Богу. Хотя я прекрасно понимаю, что от срывов в доисторическое, пещерное состояние ума даже сегодня никто не застрахован.

ОН: — Меня, признаться, смущает ваша безоглядная уверенность, будто в наших, человеческих силах со всем этим разобраться и увенчать свои старания чем-то вроде акта примирения между землей и небом. Но неужели ваш личный опыт, да и трагические свидетельства, оставленные историей, не убеждают вас в отсутствии хоть каких-то признаков «всемирного» к нам сочувствия? К тому же, сдается мне, что вы, заявляя на словах о своем внутреннем протесте, на самом деле вполне смирились с так называемым «ходом вещей», раз готовы подыгрывать природе, согласившись с рождением себе подобных и подвергая детей, ни о чем не подозревающих, тяжелейшим испытаниям. Разве вы тем самым не присоединились к покорному большинству, тупо из века в век повинующемуся стадному чувству и инстинкту размножения?

Я: — Наоборот, именно неприятие того, что считается в порядке вещей, позволяет мне видеть в продолжении рода благо, а не власть инстинкта и потакание злу. Как раз глубоко личное несогласие с добродетелями покорности и конформизма — то именно, что прямее всего способно вести к Богу и к защите ценностей, без которых жизнь и вправду может показаться наваждением, а в некоторых случаях — предательской ловушкой. Даже не декартовское сомнение, а именно упрямое несогласие, отчаянный протест должны задавать направление поиска. В противном случае, большинство смиренных и «благочестивых» ответов на главный вопрос: зачем Бог с таким упорством попустительствует злу, — неизбежно разоблачают самих себя, демонстрируя удивительную нашу беспомощность. И чем больше в такого рода «подобающих» ответах желания отстоять любой ценой «честь» Творца, тем более они оскорбительны для Него и тем сильнее изобличают нашу обывательскую узость. Вот несколько характерных примеров.

«Мучения людям для того даны, чтобы воспитывать в них сострадание к другим»: выходит, можно мучить и убивать одних, с тем чтобы вызвать в других сочувствие и желание помогать тем, замученным и несчастным.

«Бог наделил нас свободной волей, а мы использовали свободу во зло — впали в первородный грех»: выходит, что всезнания Творца оказалось недостаточно, чтобы предвидеть последствия, и Он решил прикрыть свой промах, свалив всё на человека, а заодно устроив ему какой-нибудь потоп или землетрясение, тем самым отыгрываясь на потомках за грехи прародителей.

«Тебе дано Богом великое благо жить, а ты, неблагодарный, поносишь Творца и свою жизнь»: но неужели щедрый на добро Творец настолько жестокосерд, что ждет от солдата, умирающего в окопе от гангрены, еще и слов благодарности?

«Наши страдания — это карма, расплата за невыученные уроки в прошлой жизни»: выходит, что некая высшая справедливость требует награждать человека бедами за те проступки, о которых он не имеет ни малейшего представления. Трудно представить себе большее извращение, чем эта видимость справедливого воздаяния, санкционированная столь несправедливым миропорядком.

«Человек уходит из жизни только тогда, когда выполнит до конца свое жизненное задание»: получается, что все умершие в младенчестве (недавно они составляли большинство из всех родившихся) вполне успели справиться с «жизненным заданием».

«Мы не должны из сочувствия или страха примерять судьбу других на себя, поскольку у каждого свой индивидуальный договор с Всевышним»: но при этом нам вполне позволено не только «примирять на себя», но и использовать трагический опыт других людей себе на пользу.

«Каждому человеку даются только те испытания, которые ему по силам»: выходит, что именно по этой причине палачу, скрывшемуся от правосудия, отмерено было дожить на свободе до глубокой старости, а то ему оказалось бы «не по силам» отбывать пожизненный срок в тюрьме, тогда как его жертвам, наоборот, оказалось вполне «по силам» умереть под пытками или в газовой камере.

«Человек сам творит свою судьбу, поэтому он заслуживает всего того, что сознательно или бессознательно сам же и выбирает»: если даже не принимать во внимание всю несостоятельность этого тезиса в отношении детей, то одно уже фарисейское самодовольство, сквозящее в подтексте — мол, мною-то сделан правильный выбор, раз мне дано «со знанием дела» высказываться подобным образом — само себя разоблачает.