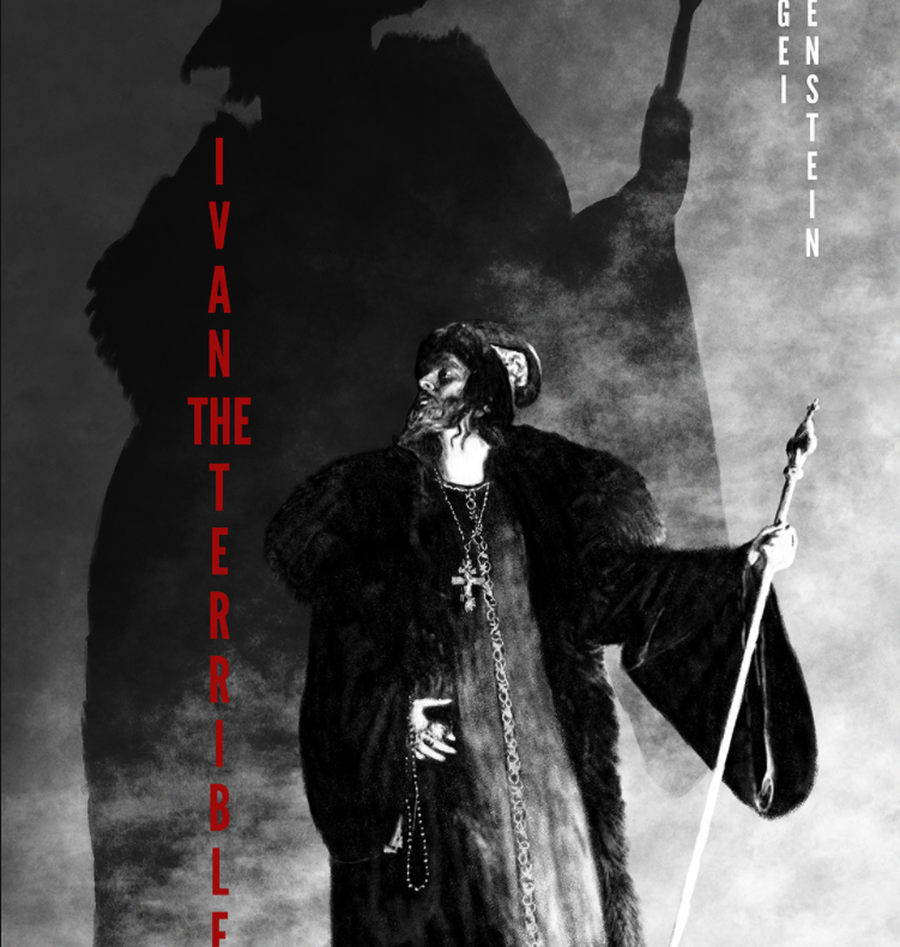

Cкандальную эпопею «Иван Грозный», свой последний фильм, Сергей Эйзенштейн снял по заказу Сталина. Вождь понимал, что реабилитация жестокой исторической фигуры сможет оправдать безжалостность советского режима, поэтому ещё с 30-х годов власти начали переписывать учебники истории, называя Грозного великим завоевателем.

Генсек лично одобрил первую серию фильма об Иване IV к всесоюзному прокату и наградил съёмочную команду главной премией — сталинской. Однако, вторую часть картины цензура запретила к показу: Эйзенштейна обвинили в самовольной трактовке истории — царь в фильме больше походил на инквизитора, чем на прогрессивного лидера, каким его хотели видеть партийные заказчики. Картина могла стоить режиссёру жизни: был ли фильм сознательной политической провокацией и обличительной пьесой-ловушкой, придуманной Эйзенштейном для Сталина, или вождь и художник трагически неправильно поняли друг друга?

Чтобы понять роковой замысел всемирно известного советского режиссера, научный сотрудник Литературного музея Тимур Хайрулин разобрался в символике и истории создания «Ивана Грозного»: для чего Эйзенштейн взял в основу конфликта пушкинскую трагедию «Борис Годунов», что общего у опричнины и Ку-клукс-клана, почему фильм снимали по ночам, узнал ли Сталин себя в «кающемся неврастенике», и какие детские травмы определили кровавый стиль Эйзенштейна?

Эвакуация, творческие планы и госзаказ: как в Грозном разглядели героя

Годы войны Сергей Эйзенштейн провел в Алма-Ате — туда направили эшелоны с работниками «Мосфильма» и «Ленфильма» в октябре 1941 года.

В эвакуацию Эйзенштейн отправлялся признанным классиком советского авангарда, лауреатом Сталинской премии за фильм «Александр Невский» (1938). Точное попадание: Сталин, главный цензор советского кинематографа, одобряет картину и рассчитывает использовать гениального режиссёра в своих пропагандистских планах.

После успеха «Невского» Эйзенштейн полон идей: собирает материалы по «Делу Бейлиса», изучает пушкинскую биографию, работает над замыслом картины о строительстве Ферганского канала в Узбекистане и точно не ждёт от властей предложений вновь снимать историческую картину. В начале 1941 года Андрей Жданов передает режиссеру идею Сталина: снять фильм об Иване Грозном. Эйзенштейн просит дать ему две недели для размышлений: затея не вызвала немедленного восторга.

Идеологический контекст заказа прозрачен — режиссер должен внести свою лепту в реабилитацию фигуры Ивана IV. Все началось с Роберта Виппера: в 1922 году тот издаёт монографию-апологию об эпохе Грозного, где полемизирует с «буржуазными историками», которые изображали исключительно патологические наклонности русского царя:

Если бы Иван IV умер в 1566 году, в момент своих величайших успехов на западном фронте, своего приготовления к окончательному завоеванию Ливонии, — историческая память присвоила бы ему имя великого завоевателя, создателя крупнейшей в мире державы, подобного Александру Македонскому.

Ревизию образа Грозного подхватили советские историографы в 1930-е годы. В учебнике «Краткий курс истории СССР» Иван IV, наряду с Петром I, предстал триумфальным завоевателем, объединившим русские земли в централизованное государство, а опричнина — прогрессивным инструментом укрепления самодержавия. Сталин лично вычеркнул из «Краткого курса» картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Историческое прошлое превращалось в аналогию современности, а Петр Первый и Иван IV — в предшественников Сталина. Культ самодержца на страже государственного единства в борьбе с иностранными захватчиками соответствовал конъюнктуре момента — руководство страны готовилось к войне и нуждалось в убедительных образцах «мобилизации». В кинематографе растет число исторических картин «на злобу дня». Одна за одной выходят ленты, прославляющие полководцев прошлого: «Александр Невский» (1938), «Минин и Пожарский» (1939), «Суворов» (1940), «Богдан Хмельницкий» (1941). Разумеется, новый фильм Эйзенштейна должен был стоять в этом ряду.

Коллизии сценарного замысла: пушкинский «Борис Годунов» как прототип «Ивана Грозного»

Эйзенштейна убеждают: текст сценария должен писать он. Режиссёр просиживает ночи в Историческом музее, проводит дни под сводами собора Василия Блаженного. Его помощник, кинематографист Лев Инденбом, выписывает цитаты переписки Грозного с Курбским, штудирует биографию Фёдора Басманова, фаворита и возможного любовника царя.

Первые сцены фильма в черновых набросках — исповедь и покаяние Грозного у фрески Страшного суда. Еще в 1940 году Эйзенштейн работает над планом биографического фильма о Пушкине, центральный эпизод которого ー монолог царя из «Бориса Годунова». У Пушкина царь винит себя в преступлениях: в галлюцинациях ему являются «мальчики кровавые в глазах». Вероятно, в сознании Эйзенштейна оба замысла «смонтировались»: в результате история о Грозном, пропущенная сквозь пушкинские контексты, стала классической трагедией, а не апологией, как того требовал заказчик.

К февралю 1942 года двухсотстраничный сценарий, написанный стилизованным стихом, окончен. Фильм задумывался как трилогия: первая часть изображает воцарение Ивана IV и его первый поход на Казань, вторая — создание опричнины и разоблачение боярского заговора, а в третьей серии царь продолжает экспансию и завоевывает Ливонию. Вариант Эйзенштейна имел мало общего с реальной историей: достаточно вспомнить, что в сценарии предательство Курбского мотивировано его страстной любовью к жене Грозного Анастасии Романовой, а сцена убийства переодетого в царя Владимира Старицкого, вероятно, заимствована из оперы Дж. Верди «Риголетто».

Эйзенштейн отправил текст на утверждение в Кремль. Съемочные планы сдвинулись: началась Великая Отечественная, и отклик Сталина Эйзенштейн получил лишь в сентябре 1943 года:

Сценарий получился неплохой. Т. Эйзенштейн справился с задачей. Иван Грозный как прогрессивная сила своего времени и опричнина как его целесообразный инструмент вышли неплохо. Следовало бы поскорее пустить в дело.

Съёмки: почему Эйзенштейн снимает по ночам и не торопится

Глава кинокомитета Большаков наседает на Эйзенштейна: надо выпустить фильм как можно скорее. Съемки идут тяжело и по ночам: всё дневное электричество в Алма-Ате — военным заводам. Снимали в неотапливаемых помещениях: если присмотреться, в нескольких кадрах можно разглядеть пар изо рта актеров. Декорации строили из казахских матов — спрессованной травы.

Исполнителю главной роли Николаю Черкасову накладывают грим по три часа: для съёмки эпизодов юности царя сорокалетний актер перевоплощается в шестнадцатилетнего молодца. А для сцены в Александровской слободе, в которой народ просит Грозного вернуться на царство, Эйзенштейн набирает массовку из инвалидов-солдат, эвакуированных в Казахстан с фронта.

Режиссёр требует переснимать одну и ту же сцену сотни раз, и вот что об этом говорит Михаил Названов, сыгравший в картине Курбского:

Человек делает труд всей своей жизни. Историко-художественную диссертацию в виде фильма. Он не торопится, явно поставив последнюю и очень большую для себя ставку на работу эту. Он пробует, экспериментирует, варьирует, снимает, переснимает и явно издевается надо всеми, смакуя медлительность и неторопливость своей работы.

Начальство не устраивает подобный темп. Большаков шлёт в Казахстан гневные телеграммы. Ежедневная напряженная работа и суровые условия подкосили здоровье Эйзенштейна: тот слег с сердцем на несколько недель. Режиссер пишет Сталину, просит урезонить Большакова и дать ему больше времени.

Сталинская премия и провал второй серии: Грозный-неврастеник и опричники-фашисты

К декабрю 1944 года фильм представили совету Государственного комитета по кинематографии. Коллегам режиссёра — Пудовкину, Ромму, Герасимову поручили обсудить картину и решить, соответствует ли она заказу. Все готовились к очередному «Александру Невскому», но, вопреки ожиданиям, фильм показал бескомпромиссную самостоятельную трактовку фигуры Грозного. Мнения рецензентов разделились: поэт-фронтовик Симонов сказал, что «Иван Грозный» не возбуждает в нём никаких чувств, кроме зрительского любопытства, а Пудовкин и Александров поддержали эксперимент Эйзенштейна с высокой трагедией: «Он решил восстановить утерянный в нашем искусстве жанр».

Совет все же единогласно проголосовал за выпуск картины. Кремлевский заказчик тоже оказался доволен первой серией — в фильме историческая концепция вполне соответствовала идеологической конъюнктуре. Картина вышла в январе 1945 года: в газетах восторженно писали о политической важности ленты — образ Грозного, боровшегося с ливонцами на берегах Балтийского моря, стал актуален как никогда.

Спустя год всю съемочную группу наградили Сталинской премией. На торжественном приеме, устроенном в честь лауреатов, Эйзенштейн танцует с актрисой Верой Марецкой и падает на пол с сердечным приступом. Следующие несколько месяцев он проведет в Кремлевской больнице, не зная о негативной оценке второй серии. Члены худсовета вынесли противоположный приговор второй части фильма: картина дает ложное представление об Иване Грозном. Все режиссеры понимали: Эйзенштейн крупно подставился, допустив явные идеологические промахи — во второй серии царь изображен мрачным неврастеником, а его опричники — шайкой бандитов. Режиссер Пырьев сказал о фильме так: «Царь выглядит здесь не прогрессивным царем, а лишь великим инквизитором, собравшим вокруг себя этих страшных молодых людей, которые похожи в своем поведении на фашистов в XVI веке».

Фильм заклеймили за «нерусскость». Актер Алексей Дикий назвал вторую серию «Ивана Грозного» «переряженной Испанией, перенесенной на Потылиху».

Как сделан «Иван Грозный» и что не устроило заказчиков

Что так смутило коллег Эйзенштейна в фильме? Дело в том, что «Иван Грозный» — не только кинематограф. Это и опера (без пения), и театр, и ожившая живопись, и спектакль марионеток. Режиссёр сделал слова сценария «удобными» для цензуры, а весь подрывной посыл вложил в визуальный ряд.

«Иван Грозный» — включенная на полную мощность визуальность. Историк кино Наум Клейман доказывал, что во многих сценах фильма изобразительный ряд часто опровергает то, что произносят герои — смысл скрывается между строк. К примеру, в одном из эпизодов Иван IV обращается к самому себе: «По какому праву меч карающий заносишь?», — и замахивается рукой так, словно перед ним действительно стоит злейший враг. Этот жест подготавливает зрителя к восприятию будущих казней. В другой сцене царь передает свиток для английской королевы своему послу. В кадре видна тень от его руки и небесный глобус. Образ Грозного приобретает вселенские масштабы — он правит миром.

Эйзенштейна мало заботила историческая достоверность — он подчинял всё эстетически изощренным приемам. В каждой сцене возникают детали-иероглифы, метакомментарии к происходящему. К примеру, на щите у Грозного изображено солнце, а на щите Курбского — луна, потому что Курбский лишь отражает свет царя. Косы у царевны Анастасии заплетены так, будто они выходят из висков: так в ту пору никто не мог заплетать волосы. Эйзенштейн оправдывался: это требовалось для «вытягивания» лица актрисы Людмилы Целиковской. Режиссер хотел придать портрету героини тонкие черты «византийской фрески».

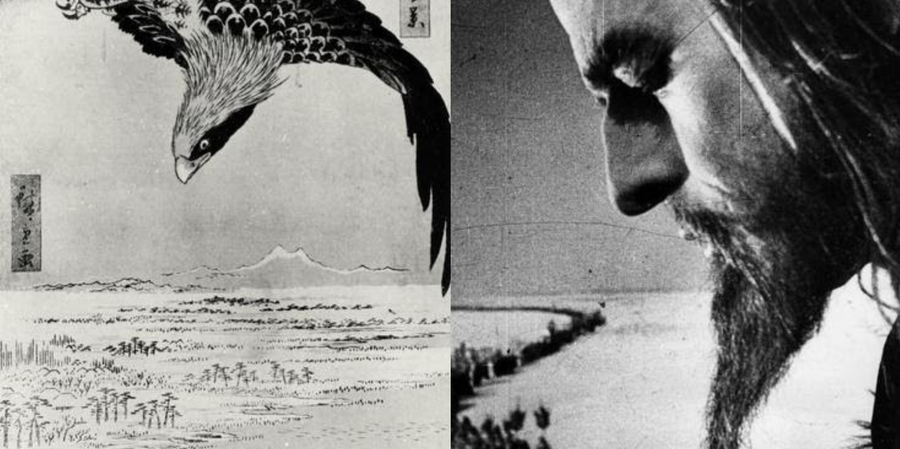

В фильме множество прямых или скрытых цитат из живописи: от барочных Эль Греко и Алессандро Маньяско до японской гравюры: в сцене, где к Ивану приходит народ и просит вернуться на трон, сверхкрупный план демонстрирует отнюдь не смирение царя, а его хищническую волю к власти. Композицию кадра режиссер позаимствовал из гравюры Хиросигэ «Орел над Фукугава».

Картина Эйзенштейна бросила вызов плоским, оптимистичным лентам советской агитпропаганды даже на уровне цвета. Черно-белая архитектура, выстроенная оператором Андреем Москвиным, взрывается цветным эпизодом с «пиром опричников», когда царь решает убить юродивого претендента на трон — Старицкого. Опричники с криками «Гойда!» пляшут на фоне красных стен, зрителя постепенно погружают в инфернальный мир царских интриг. Да и сам Грозный под конец второй серии скорее напоминает Мефистофеля, чем помазанника Божьего.

Запрет второй серии: почему Эйзенштейн боялся снимать дальше и при чём здесь Шекспир

В сентябре 1946 года вышло «Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) О кинофильме “Большая жизнь”», где вторую серию «Ивана Грозного» разгромили:

Режиссер С. Эйзенштейн во второй серии фильма "Иван Грозный" обнаружил невежество в изображении исторических фактов, представив прогрессивное войско опричников Ивана Грозного в виде шайки дегенератов, наподобие американского Ку-Клукс-Клана, а Ивана Грозного, человека с сильной волей и характером, — слабохарактерным и безвольным, чем-то вроде Гамлета.

Сталин, посмотрев вторую серию, возмущался: «Не фильм, а какой-то кошмар!». Картину запретили к показу. Многие киноведы считают, что Сталин узнал себя в эйзенштейновском Грозном, дескать, режиссер поставил перед тираном зеркало: обнажил его преступления — подобно Гамлету, разыгравшему пьесу-«Мышеловку» об отравлении отца. В такой интерпретации Эйзенштейн предстает чуть ли не радикальным акционистом, устроившим изобличительный перформанс, поставив на кон собственную жизнь. Историк советской культуры Илья Венявкин считает, что с подобными трактовками событий стоит быть осторожнее: «Навряд ли кто-либо после середины 1930-х реально хотел художественно высказываться против Сталина. Единственное, о чем могла идти речь, — о попытке художника усложнить высказывание и поднять в нем вопросы, не вместившиеся в идеологическую повестку. В таких историях «антисталинский акционизм» оказывается непонятен никому из современников — ни съемочной группе, ни актерам, ни цензорам, ни самому Сталину. Более того, Эйзенштейн не оставляет никаких письменных свидетельств — прямых высказываний о намерениях. В итоге акционизм виден только потомкам, которые свободно интерпретируют художественное высказывание».

Вероятно, вторая часть фильма вызвала обратный эффект – Сталин не узнал себя в одиноком, «кающемся неврастенике». В сталинской концепции власти этика и политика по-макиавеллиевски разведены: это две параллели, которые никогда не пересекутся. На встрече с Эйзенштейном «вождь народов» говорил, что репрессии показывать можно, «но нужно показать, почему необходимо быть жестоким». Советам кремлевского кинокритика Эйзенштейн следовать не собирался, как и возвращаться к работе над картиной.

Проблемы со здоровьем никуда не делись, и из-за суеверий режиссер боялся собственного героя: «кровавый царь» свел в могилу Алексея Толстого перед премьерой его пьесы об Иване Грозном в МХТ, а исполнитель роли царя Николай Хмелев умер прямо на сцене во время репетиции. Последний год жизни Эйзенштейна поглотили работа над мемуарами, старые статьи об искусстве и преподавание во ВГИКе.

Власти предпочли забыть об «Иване Грозном». Пока шла война — исторические образы прошлого работали на современность. Но когда война окончилась победой СССР, современность перестала нуждаться в исторических подпорках. Иван Грозный, Петр Первый — все они быстро потеряли актуальность: появилась возможность снимать мифологизированные фильмы и про самого Сталина — к примеру, «Падение Берлина» М. Чиаурели.

«Шестидесятники» против Эйзенштейна: сочувствие к деспоту — преступление

После смерти Эйзенштейна в 1948 году все материалы третьей серии уничтожили (сохранились лишь несколько коротких сцен). Вторая серия вышла на экраны только в 1958 году и сразу вызвала споры интеллигентов. На волне десталинизации категоричные «шестидесятники» восприняли картину негативно: выполнение госзаказа они считали преступлением. Достаточно вспомнить гневные пассажи героя повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича» в адрес фильма Эйзенштейна: «Так много искусства, что уже и не искусство. Перец и мак вместо хлеба насущного! И потом же гнуснейшая политическая идея — оправдание единоличной тирании…Так не говорите, что гений! Скажите, что подхалим, заказ собачий выполнял». Литературный критик Илья Кукулин так объясняет отношение поколения XX съезда к фильму:

Иван Грозный, изображенный в виде изъеденного рефлексией одинокого героя, напоминавшего пушкинского Бориса Годунова, у «шестидесятников» вызвал, может быть, не меньшее отторжение, чем прежде у Сталина, но если Сталина фраппировала попытка приписать его предшественнику память о детских травмах и сомнения в собственной правоте, то советскую либеральную интеллигенцию — сквозившее за этими сценами сочувствие к деспоту.

Скорректировала представление «шестидесятников» об Эйзенштейне статья Михаила Ромма «Вторая вершина» (1957), в которой тот объявил «Ивана Грозного» «антитоталитарным памфлетом», а за режиссёром закрепила статус «борца с деспотией».

Грозный и зеркало детских травм Эйзенштейна

В исследованиях встречается психоаналитическая версия, по которой Эйзенштейн в процессе съемок не избежал соблазна отождествить себя со своим героем. Погружаясь в сознание русского царя, режиссер искал оправдание его жестокости в детских травмах. Фрейдистская подоплека флешбеков из детства царя, когда тот стал свидетелем убийства матери, — очевидна. Причины патологий лежат в прошлом. Репрессии против бояр получают личностную мотивировку — это месть за пережитое страдание.

Эйзенштейн писал, что в его комнате в Алма-Ате нет ни одного зеркала. А связано это с тем, что он целый день наблюдает за своим отражением в фигуре Ивана IV на съемочной площадке. Между режиссером и самодержцем обнаружились родственные черты: детские травмы, интерес к физическому насилию и одиночество. Вот что Эйзенштейн сказал об этом в мемуарах:

Жестокость, не нашедшая своего приложения к мухам, стрекозам и лягушкам, резко окрасила подбор тематики, методики и кредо моей режиссерской работы. Действительно, в моих фильмах расстреливают толпы людей, дробят копытами черепа батраков, закопанных по горло в землю, после того как их изловили в лассо [«Мексика»], давят детей на Одесской лестнице, бросают с крыши [«Стачка»], дают их убивать своим же родителям [«Бежин луг»], бросают в пылающие костры [«Александр Невский»]; на экране истекают настоящей кровью быки [«Стачка»] или кровяным суррогатом артисты [«Потемкин»]; в одних фильмах отравляют быков [«Старое и новое»], в других ー цариц [«Иван Грозный»]; пристреленная лошадь повисает на разведенном мосту [«Октябрь»], и стрелы вонзаются в людей, распластанных вдоль тына под осажденной Казанью. И совершенно не случайным кажется, что на целый ряд лет властителем дум и любимым героем моим становится не кто иной, как сам царь Иван Васильевич Грозный. Прямо надо сказать — неуютный автор! Но интересно, что как раз в сценарии о Грозном имеется как бы скрытая авторская самоапология.

При работе над «Иваном Грозным» Эйзенштейн стремился представить свое понимание феномена власти: его волновали трагические мутации советского режима. Однако, анализируя симптомы сталинизма, режиссёр не готов был дистанцироваться от эпохи, в которой жил. Личная судьба Эйзенштейна состояла из того же взрывчатого материала, что и время. И потому «Иван Грозный» оказался ещё и «скрытой самоапологией» — зашифрованным автопортретом режиссера, чьи черты характера, вместе с патологическим интересом к насилию, оказались кстати в деле «революционного преображения действительности». Сталин желал увидеть свое отражение в фильме, но увидел себя в разбитом зеркале. Госзаказ не был выполнен, потому что Эйзенштейн сам начал смотреться в образ Ивана Грозного. И образ взял верх над художником.

Что почитать, чтобы лучше понять «Ивана Грозного»

- Зоркая Н. Вещие сны Алма-Аты // История кино, 1999. №7

- Шкловский В. Эйзенштейн. М.: Искусство, 1976

- Жолковский А. Поэтика Эйзенштейна: диалогическая или тоталитарная? // Киноведческие записки, 1992. №16

- Марголит Е. Живые и мертвое: заметки к истории советского кино 1920–1960-х гг. М.: Сеанс, 2012

- Платт К. Репродукция травмы: сценарии русской национальной истории в 1930-е // НЛО, 2008. № 90

- Булгакова О. Эйзенштейн. Судьба Броненосца. СПб: изд. Европейского университета, 2017

- Виппер Р. Иван Грозный. М.: Дельфин, 1942

- Добренко Е. Поздний сталинизм. Т.2. М: НЛО, 2020

- Лекция Н. Клеймана «Как смотреть “Ивана Грозного”», 2015

- Эйзенштейн. Pro et contra. М.: Пальмира, 2017

Иллюстрация: Иван Перовский

Редактор: Яна Климова