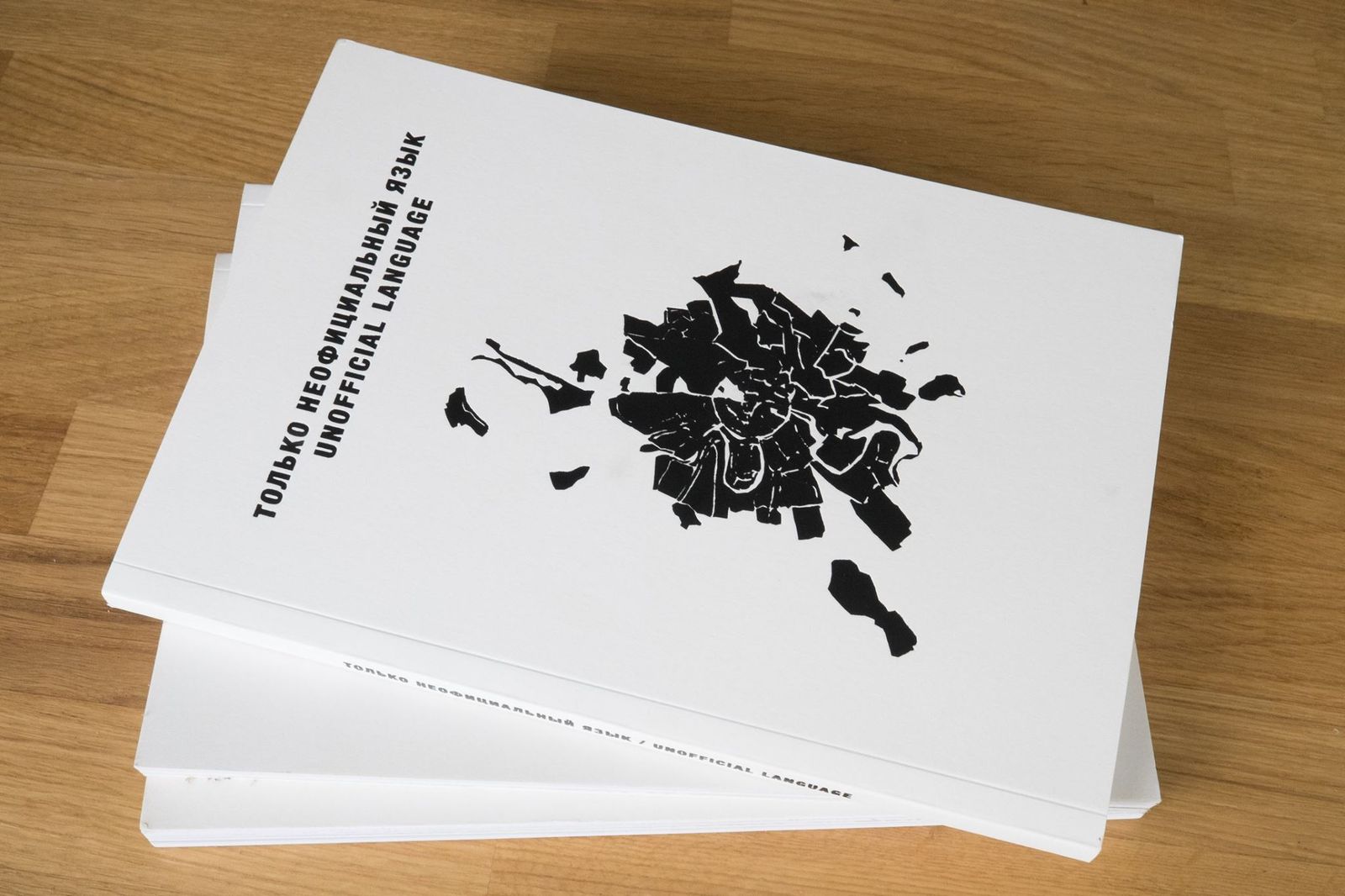

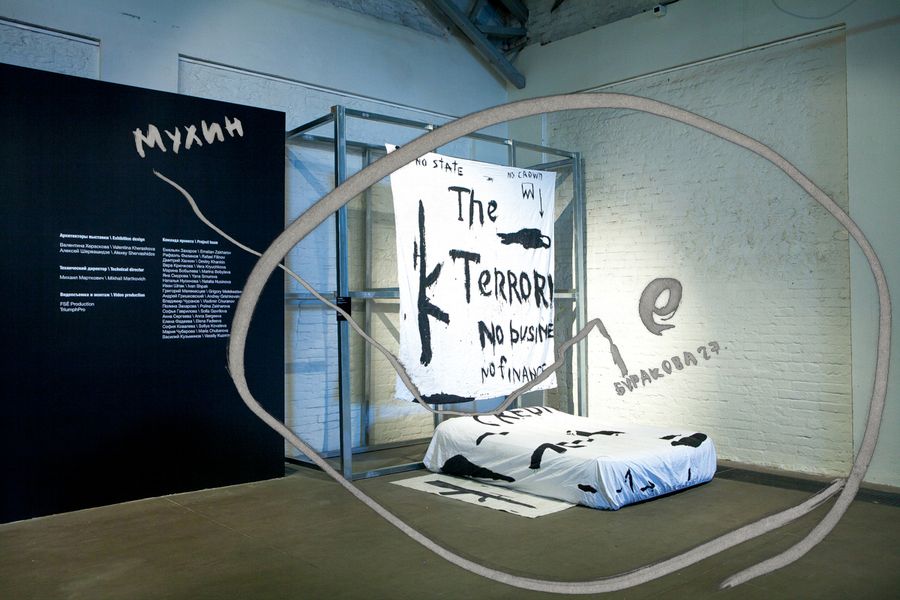

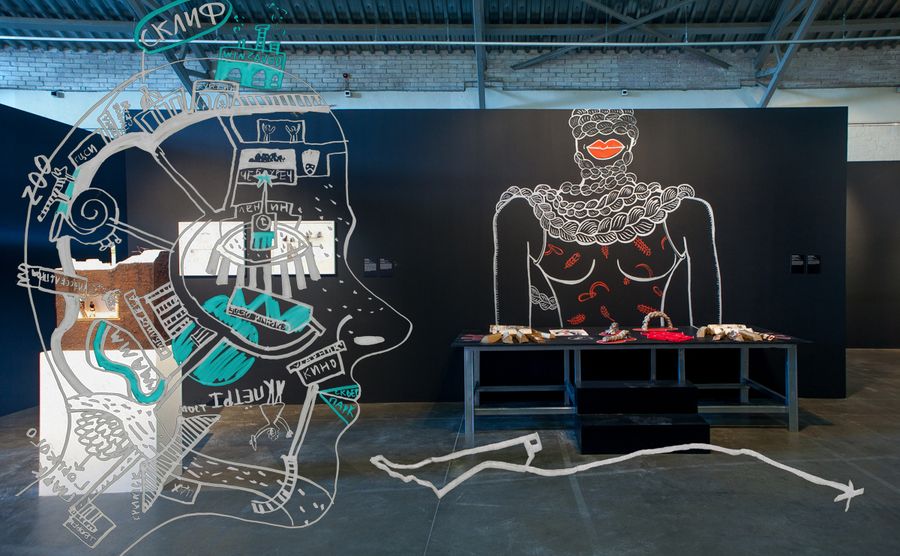

С 29 июня по 31 июля Цехе Белого Центра современного искусства «Винзавод» был представлен экспериментальный проект «Только неофициальный язык», который помимо работ участников показал то, что обычно остается за кадром: условия, сопутствующие их творчеству и бэкграунд самих художников. Проект организован Department of Research Arts совместно с Галереей «Триумф» и Центром современного искусства «Винзавод».

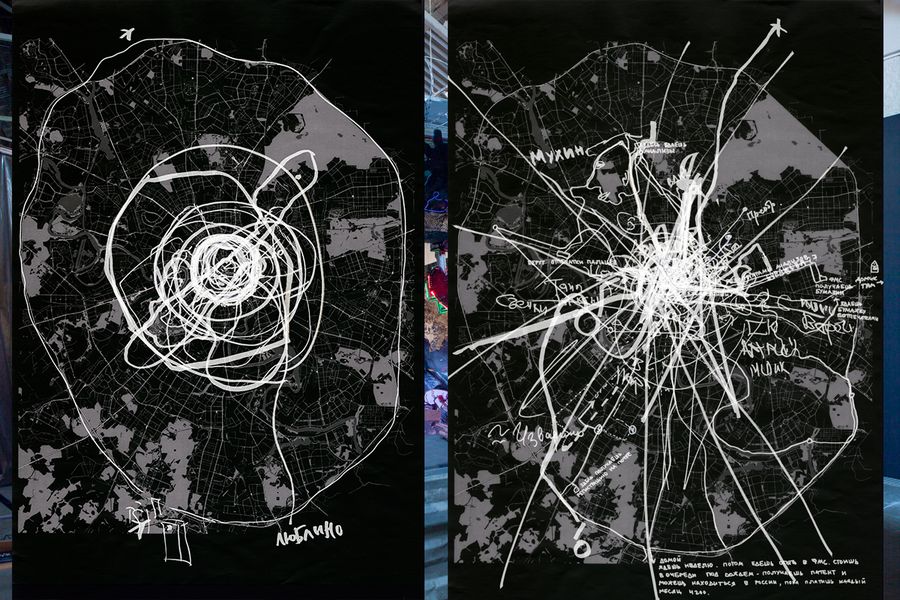

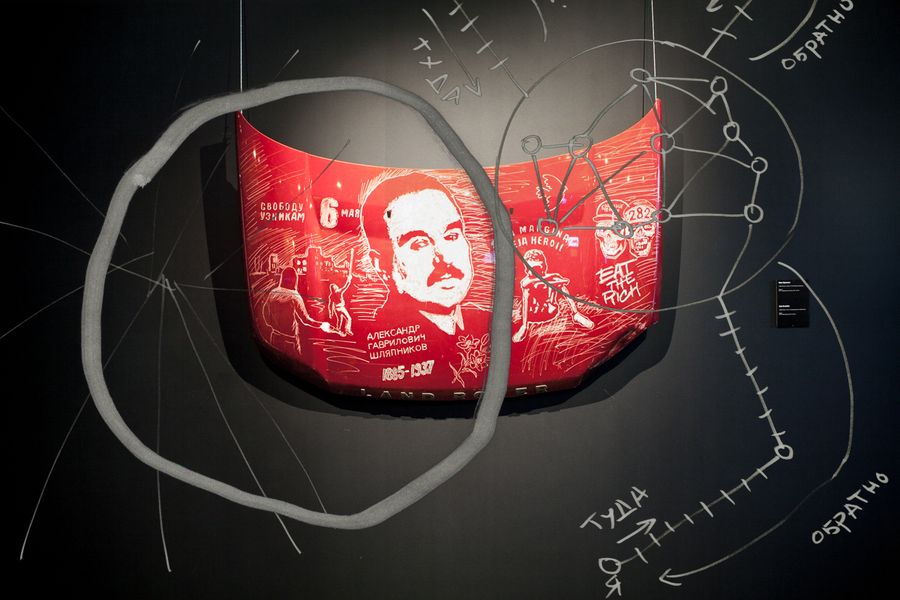

В экспозиции – досье более двадцати молодых художников, живущих в Москве и работающих с различными медиа. Каждому участнику было предложено обозначить на карте города свои маршруты, представление о центре, а также эмоциональное отношение к различным районам. Вторая часть выставки сформирована художниками, что позволило уйти от привычного кураторского отбора и дало возможность художникам самим представить работу, репрезентирующую их творчество. Из серии видеоинтервью, вошедших в экспозицию, зритель мог узнать об основных темах, с которыми работают художники, их отношении к искусству, городу и особенностях визуального языка нынешнего поколения

«Дискурс» публикует запись открытой дискуссии, прошедшей в рамках выставки «Только неофициальный язык». В ней приняли участие кураторы проекта Кристина Романова и Наиль Фархатдинов, его участники Мария Сакирко и Саша Пирогова, а также урбанисты Софья Першина и Петр Иванов, проводившие исследование креативного пространства Москвы. Круглый стол состоялся 13 июля 2016 года.

Наиль Фархатдинов сказал несколько слов о самом проекте:

– Одна из идей проекта состояла в том, что Москва не является городом, в котором созданы условия для развития искусства. Как живой организм или, напротив, неодушевленная машина, Москва, нам казалось, всячески препятствует художественному процессу. И это проявляется в том, как живут художники. Мы хотели выявить какие-то особенности города, важные для художников, которые составляют отдельную группу «креативного класса» и, следовательно, занимают особую позицию по отношению к Москве.

Мы взяли 34 небольших интервью с художниками, в том числе с Сашей Пироговой, Марией Сакирко и Кристиной Романовой. Кроме интервью, мы также использовали метод ментального картографирования (адаптированный под наши задачи) и составили досье из карт для каждого художника. Каждое досье описывает некоторые аспекты жизни в Москве. Таким образом, в досье вошли эскиз центра, набросок повседневного маршрута, а также эмоциональные карты города: каждый художник обозначил определенным цветом те или иные районы города в соответствии с эмоциями. Мы хотели понять, есть ли какие-то места в городе, которые вызывают схожие эмоции.

Четких и ясных ответов на вопрос, удобно ли художнику жить в Москве, мы не получили. Безусловно, есть специфические проблемы, о которых говорят художники и которые связаны с профессией (например, отсутствие выставочных пространств, дорогая аренда мастерских), наряду с которыми стоят и проблемы, знакомые каждому жителю мегаполиса (ритм жизни, большие расстояние и т.д.). С другой стороны, мы отметили тенденцию: возникновение так называемых креативных пространств в городе, которые, считается, призваны решать какие-то профессиональные проблемы сообщества.

Петр Иванов:

– Мне бы хотелось начать с исследования Софьи Першиной, которое показывает пространственную специфику этих креативных пространств. Соня проводила интервью не только с резидентами этих пространств, но и с жителями прилегающих к арт-кластерам районов.

Софья Першина :

–Я расскажу вкратце об исследовании, так как выводы у нас могут оказаться общими, а точка зрения – разной. Мы начинали с идеи креативных кластеров как специфических локаций. Мы попытались посмотреть, какое влияние они оказывают не только на людей, которые активно вовлечены в креативные кластеры, но и на жителей районов – например, жителей и сотрудников офисов Басманного района Москвы. Мы хотели понять, как они воспринимают территориальную близость к креативным пространствам? Является ли это преимуществом для досуга, опасностью или чем-то еще в их представлении?

Мы исследовали конкретную территорию Басманного района, на которой частично расположился проект «Aрт-квартал». Исследование было посвящено не выявлению креативных кластеров на карте, а анализу существующих, их влиянию на то, как люди воспринимают городскую среду.

Мы проводили интервью и строили аналогичные ментальные карты с художниками, архитекторами, сотрудниками офисов, расположенных на территории Винзавода и ARTPLAY. Конечно, карты людей, которые непосредственно работают на территории кластера, отличаются от карт тех, кто просто живет в том же районе и рядом. Люди, работающие там, воспринимают район строго в рамках кластера, как плотное городское ядро; при этом за периметром кластера мир для них фактически не существует.

Получается, что, с одной стороны, мы ожидаем, что креативные кластеры дадут мощный импульс к трансформации городской среды и активно на нее повлияют, а оказывается, что созданные креативные кластеры – это «вещь в себе». У нас есть яркие цитаты это подтверждающие: «Винзавод – это остров в дерьме, потому что вокруг очень неприятно и ничего не происходит».

Если вы посмотрите на ментальные карты, например, офисных сотрудников бизнес-центров близлежащих районов, то креативный кластер там даже не появляется. Многие говорят: «Да, я там был, но мне там не очень интересно». Получается, что, Винзавод – хорошо известное в узких кругах место тогда, как Курский вокзал является единицей общегородского масштаба и выступает как серьезный негативный фактор.

Исследование наглядно показало, что кластеры являются основной пространственной доминантой лишь для людей, которые вовлечены в эту индустрию.

Ситуация в Москве сильно отличается от других крупных городов за рубежом. В некоторых других странах креативные кластеры являются локомотивами развития больших территорий.

Наиль Фархатдинов:

– Есть ли у вас предположение, почему это так работает в Москве? Почему импорт этих креативных пространств дает сбой?

Софья Першина:

– На мой взгляд, креативные пространства не работают из-за замкнутости самой системы. В разговорах с нами резиденты кластера отмечали, что их окружает «недружелюбная среда», при этом добавляли, что не хотят привлекать широкую аудиторию, опасаясь, что это может разрушить особую атмосферу. Они сразу определяют «своего» посетителя и боятся смешения с другими людьми.

Кристина Романова:

– Было ли изначально задумано, что структура должна быть открытой для всех?

Софья Першина:

– Да, но в нашем случае это не кварталы Берлина или Нью-Йорка. Там креативные пространства возникали в результате инициатив «снизу», они привлекали арендаторов, потом появились галереи и в результате – повышение цен на аренду в этих районах. В Москве же инициатива скорее шла от владельцев помещений.

Мария Сакирко:

– В этом смысле большое значение имеет место, где были созданы кластеры. Можно предположить, что если бы они находились на окраинах, то им пришлось бы ориентироваться на жителей районов, а не только на узкую арт-аудиторию.

Кристина Романова:

– Но есть сеть выставочных залов по всей Москве, которая создавалась, как раз чтобы привлечь местных жителей районов.

Мария Сакирко:

– Да, галерея ГРАУНД или библиотеки как раз пытаются придумать программы по привлечению местных жителей. Например, проект в ГРАУНДе – «Заземление». Кураторы выставки приглашали художников для изучения легенд и историй района – и стремились тем самым наладить взаимодействие с общественностью.

Саша Пирогова:

– Мне кажется, чтобы привлечь местное население, нужна соответствующая рекламная компания. И инвестиции – скорее всего, государственное финансирование. Но государство не представляет ценность этих мест и возможностей их облагородить.

Петр Иванов:

– Речь идет о том, что сами креативные кластеры ориентированы на художников и на замкнутую тусовку, которая помимо художников, конечно, также включает архитекторов и других представителей художественных профессий. Однако они не проживают в районе кластера, поэтому не очень ясно, зачем им взаимодействовать с пространством вокруг. В моем районе в какой-то момент появился Центр современного искусства, у которого в уставе одной из целей было прописано взаимодействие с жителями. Я ничего про него не знал, несмотря на то что у нас есть мощное районное сообщество, которое интересуется искусством и культурой и прекрасно знает, что у нас жили, например, Стругацкие и Вячеслав Глазычев. И однажды, заинтересовавшись строительными лесами за забором педагогического института, мы увидели, что там, на территории, была организована резиденция художников, которым мы как жители района были не сильно нужны. При этом мы были готовы общаться, помогать и что-то делать вместе.

Другой пример. Я изучал районную Галерею на Котловке. Ее кураторы пытаются найти интересные проекты и выставить их у себя. На мой взгляд, местные жители не были заинтересованы в ней: у них нет контакта с художниками, а без этого поход в галерею «на районе» кажется малопривлекательным. Люди даже жаловались: «Почему у нас вот это выставляют, ведь у нас живет художник, отличные пейзажи рисует?» В такой ситуации должен быть некий посредник между жителями района и галереей, например, местный художник, которого все знают.

Но я бы хотел вернуться к ментальным картам. Есть в них удивительный перекос. Обычно Москва «строится» у людей в зависимости от района проживания. Однако, на тех картах, которые я видел на выставке «Только неофициальный язык», есть очевидное смещение в сторону Басманного района, центра и района Стрелки. По картам видно, что для художников Москва – это что-то еще дополнительно к району проживания. Это скорее перемещение между этими узлами – Винзавод, Стрелка, ARTPLAY.

Софья Першина::

– В процессе исследования у меня был интересный разговор с депутатом Басманного района. Она рассказывала, что они активно работают с айдентикой района и для этого пытаются выявить его уникальные места. В этот список попали Бауманский университет и технологическая среда вокруг него, церкви, усадьбы, культурно-историческое наследие, но был совершенно исключен мощный потенциал, связанные с креативным кластером. Мы выносим за скобки торговые площади, арендаторов и т.д., но даже крупные галереи, выставочные залы, в которые ходят люди, не попали в этот список. На уровне города это никак не артикулировано.

Кристина Романова:

– К узлам, о которых говорит Петр, я бы сразу отнесла не только выставочные пространства и созданные «креативные кластеры», но и образовательные институции – Базу, ИПСИ, Школа Родченко, Свободные Мастерские, а также конечно другие музейные и галерейные пространства. Сами же пространства Винзавод и ARTPLAY совершенно разные: прежде всего теми арендаторами, которые на их территориях работают. Художественной средой эта разница легко считывается.

Саша Пирогова:

– Я не очень понимаю, что мы называем «креативным кластером». Как художник я не причисляю себя к креативному классу. Я понимаю, о чем говорит Кристина, и мне очевидно, чем между собой отличаются Винзавод и ARTPLAY. Несмотря на это, они не имеют никакого отношения к художникам. И там, и там это просто набор арендаторов. И я не совсем понимаю, почему у этих арендаторов должна быть задача взаимодействовать с окружением. Наверное, это задача скорее владельца всей площадки, если ему это вообще нужно. Почему это должно быть ему интересно?

Софья Першина:

– Изначально была задача не просто скопировать зарубежный опыт по созданию креативных кластеров. Речь шла об определенной концепции, которую хотелось опробовать, а не просто построить офис класса А, В или С. Однако прошло 5-7 лет, и мы видим, что концепция сработала минимально. Расписали туннели, сделали навигацию, которая не работает, – и все, хотя это могло бы стать уникальной характеристикой, лицом района, его спецификой.

Мария Сакирко:

– Мы исходим из общего понимания, что культурная индустрия – это в первую очередь место работы в творческом секторе. Креативные и арт-кластеры создаются сознательно в надежде, что им удастся привлечь художников или людей творческих профессий для работы на их территориях. Это отражает тренд, который появился в других странах, и он постепенно приходит в Россию.

Петр Иванов:

– На самом деле никто не ставил задачу сделать жизнь лучше, задача состояла в том, чтобы капитализировать свои активы. На территории с низкой стоимостью недвижимости и земли создается креативный кластер, приходят все самые модные люди города, и на карте города, в ментальных картах жителей этого города это место становится центральным. Соответственно растет стоимость недвижимости. Все истории джентрификации конечные. Нет арт-кластера, который бы появился 50 лет назад в Париже и по сей день там бы находился.

Кристина Романова:

– В идеальном мире разработчиков заданная модель должна функционировать исходя из того, что первоначально «креативный кластер» создается для художников, а уже затем привлекаются иные представители креативных индустрий в качестве арендаторов. Все должно перемешаться и превратиться в движуху под названием «креативный кластер», но, как мы видим, это не всегда работает. На тех площадках, о которых мы говорим, например, нет мастерских – площадки не созданы для этого. А художники там являются такими же гостями – возможно, более модными, чем другие. Безусловно, там есть места, где художники могут выставляться, но больше для художников там нет ничего. По сравнению с этими креативными пространствами иные объекты городской инфрастуктуры играют более важную роль в художественной жизни. И выставочные залы, и образовательные институции, и музеи тоже можно рассматривать как художественные кластеры, и они более успешны, чем большие постиндустриальные искусственно заселенные пространства.

Петр Иванов:

– За этими постиндустриальными пространствами стоит определенная механика, которая используется для развития этих территорий. Креативный класс, который туда приходит, увеличивает конечную стоимость за счет практик, которые лежат не в сфере промышленного производства, а являются культурными инновациями. Они производят дополнительную стоимость Винзавода за счет того, что там есть художники.

Кристина Романова:

– Но в том-то и дело, что там не художники, а галереи, т.е. с художественной средой эта механика имеет минимальную связь. Их количество мало, и это выражается в том, что связь между выставочными залами, мастерскими и самими кластерами оказывается слабой. В итоге они являются лофт-пространствами, где работает креативный класс, с аудиторией, лишь отчасти связанной с современным искусством.

Петр Иванов:

– Галереи в какой-то степени помогают существованию художников? Это вполне креативная индустрия, где возникает сообщество художников, – не место, где они создают работы как отдельные индивиды, а пространство практик, которые делают художников сообществом для внешнего наблюдателя. Такими местами, как видно на ментальных картах, являются ARTPLAY, Винзавод и другие подобные им. И неважно, кто там арендаторы. Важно то, что они ходят к друг другу на выставки, танцевальные мероприятия или концерты, в бары, в конце концов. И это примерно один и тот же список, который показывает принадлежность к этому сообществу.

Другой важный момент: сама идея постепенно деградирует . Например, на этапе создания ARTPLAY подразумевал организацию живого сообщества, которое потом встречается в местах досуга и общается. Такая идея сталкивается с реальностью, и ничего не происходит. Наши исследования показывают, что у креативного класса нет свободного времени, чтобы встречаться после работы. Конечно, хорошо, когда подобная идея хотя бы закладывается. Зачастую подобные проекты по переустройству промышленных площадок под модные офисы не имеют никакой идеи или концепции. И у арендаторов нет понимания, куда они приходят, а у администрации – кто к ним приходит.

Кристина Романова:

– Мне кажется, что в такой ситуации художники все больше отдаляются от таких мест. Чем больше происходит финансовых влияний и соответственно роста в цене на пространства, тем меньше там становится художников.

Саша Пирогова:

– У меня, например, была мастерская на Электрозаводе, и это место было в большей степени для работы. Везде есть финансовый вопрос, но кроме него еще важно отношение к художникам и современному искусству в целом. Когда на Электрозаводе узнали, что мы – художники, наши отношения с администрацией резко ухудшились, нас всячески пытались выжить, что в результате и произошло. И отношение здесь являлось более ключевым фактором, чем финансы. Многие перешли на другую площадку – НИИДАР. Сюда художники пришли первыми и подтянули остальных, сложились отношения с администрацией, образовалась приятная атмосфера.

Кристина Романова:

– Выходит, пространство Москвы делится между креативным классом и художественной средой. Мы пытаемся их скрестить и найти точки, где они стыкуются?

Наиль Фархатдинов:

– Получается, что есть три условных пространства Москвы: Москва креативная, Москва жителей и Москва художественная, не связанная с рабочими местами креативного класса и креативных групп. Как и Москва креативная, Москва художественная, т.е. места работы художников, не интегрирована в районы их расположения. Жители этих районов не имеют представления об их культурной значимости и о том, что происходит за стенами той или иной площадки.

Саша Пирогова:

– Это вопрос коммуникации с местным пространством районов. На мой взгляд, это просто никому не нужно. Не нужно властям районов, не нужно художникам, которые работают, потому что они заняты работой.

Кристина Романова:

– То есть три Москвы существуют, и никому не нужно, чтобы они скрестились, чтобы у местных жителей появился интерес к искусству? А есть ли у самого художественного сообщества желание привлекать массовую аудиторию?

Саша Пирогова:

– Это вопрос к каждому художнику – какой у него фокус в работе. Я против элитарности, я считаю, что искусство должно быть доступно каждому. Если же говорить в целом, то искусство живет в закрытых сообществах, при этом государство не рассматривает современное искусство как важный фактор в развитии культуры.

Петр Иванов:

– Приведу пример. Какое-то время назад я был в Варочном цехе в Мытищах. Когда там пытались понять, что необходимо делать для привлечения местных жителей, то испугались: им предложили делать мастер-классы по созданию берестяных фигурок.

Саша Пирогова:

– Мне кажется, что они очень успешно делают стрит-арт воркшопы, и у них здорово получается, это крутой проект. Могу рассказать про Варочный Цех. Их идея заключается в том, чтобы наладить взаимодействие с Мытищами. Образовательная программа и их проекты связаны с городом, в рамках резиденций они делают проекты, направленные на исследование города. Людям это интересно. Жаль, конечно, что не так много людей приезжает туда из Москвы, а идея свежая и интересная. Важна именно специфика проекта: здесь встречаются финансы производства, территории вокруг и искусство – прекрасный симбиоз, которого не хватает.

Петр Иванов:

– В Москве художественное сообщество очень замкнуто, и оно производит искусство для людей, которые производят искусство, это арт-мирок, который не будет ездить в Мытищи, и поэтому Мытищи в него не войдут.

Софья Першина:

– Кроме того, в мегаполисе много других доминант, поэтому шанс заинтересовать человека намного меньший, чем в городах поменьше. В том же Басманном районе есть Атриум, недалеко Чистые Пруды, можно пойти гулять по центру, кататься по Яузе и так далее.

Петр Иванов:

– Я бы хотел отметить очень важную дистанцию между точками, значимыми для художественной среды, и местами, которые ассоциируются с художественной средой.

Наиль Фархатдинов:

– Важно зафиксировать, что есть профессиональное – художественное – сообщество, которое определяет то, что для него является достойным и хорошим местом для работы, учебы, жизни. Выстраивается определенная иерархия. При этом есть социальный факт: как бы мы этого ни хотели, Винзавод, ARTPLAY и другие креативные кластеры воспринимаются как места искусства, поэтому люди пойдут именно туда, а не куда-то еще. Им по большому счету все равно, что зачастую это выглядит часто как бизнес-центр. Не включенные в сообщество не поедут в выставочные залы или куда-то еще далеко, даже если там что-то очень крутое с точки зрения сообщества. Если люди не знают, как устроена жизнь сообщества, они не поедут в Мытищи.

Петр Иванов:

– Чтобы быть активным потребителем, надо быть в тусовке.

Кристина Романова:

– У меня был опыт работы с выставочными залами в Галерее ГРАУНД Песчаная, галерее Беляево (метро Беляево) и галерее Загорье. И все вернисажи стабильно посещает наш уютный арт-мирок. Местный житель, может быть, зайдет посмотреть, заинтересовавшись афишей или названием, а вот из другого района уже вряд ли кто-то поедет. Остаются верные художнику критики, друзья и локальное сообщество. И это не решается локальным пиаром и местными газетами, должен быть пиар на уровне масс – буквально реклама в метро.

Петр Иванов:

– Есть две классные истории в связи с этим. В галерее «Печатники» в Курьяново мои друзья делали исследовательскую выставку «Топография счастья. Курьяново» и активно общались с местными жителями. Приехало все исследовательское сообщество и зашел один местный житель – участник исследования. Удивительно, но даже те, кто делился своими представлениями о счастье, не пришли.

Другая история связана с Галереей «Нагорная»: в одном исследовании многие жители, с которыми мы общались, говорили : «Мы там уже были» или «Мы туда приходили, там все меняется, и мы ничего не понимаем». Людям было бы интересно ходить в галереи, если бы они понимали, как это все устроено.

Кристина Романова:

– Выходит, нет понимания на самом базовом уровне – как функционируют галереи, выставки и художественные практики? И нужна базовая арт-медиация?

Петр Иванов:

– Да, конечно. И это так же справедливо по отношению к сотрудникам – смотрителям, которым не успели объяснить, что затеял молодой куратор. И, конечно, многие жители хотели сами бы участвовать и, возможно, что-то предлагать для выставочных залов, а сейчас нет доверия к институции.

Мария Сакирко:

– В ответ на сюжет с выставкой в Курьяново хочется привести другой пример. Есть художница в Чехии, Катерина Шеда, которая своими работами содействует общению жителей между собой. А в случае выставки про счастье это, видимо, были просто интервью с жителями, не предполагавшие взаимодействия. В одном из своих проектов Шеда, например, рассылала жителям футболки с изображением многоэтажных домов, в которых были их квартиры, и указывала обратный адрес соседей. Жители стали выяснять, кто им отправил посылку, и через месяц все пришли на выставку и встретились там друг с другом. Искусство в данном случае становится способом объединения жителей, своим проектом художница создает условия для их взаимодействия. Там, конечно, был маленький городок, но я думаю, что и у нас жители могут быть заинтересованы, если их как-то привлечь и объединить через подобные практики. Более половины жителей Москвы любят проводить свободное время в своем районе. И районная галерея – это очень удобно. Речь не идет о том, что все обязаны полюбить современное искусство. Но мне кажется, что интерес к районным выставкам современного искусства может возникнуть, если придумать какой-то способ вовлечения жителей: с помощью экскурсий, общения, встреч и других доступных мероприятий.

Наиль Фархатдинов:

– Мы говорили о пространствах в городе и о зрителях и аудиториях как о социальных группах, которые нужно развлечь, обучить, привлечь и так далее. То, о чем сейчас сказала Мария, немного по-другому позволяет на это посмотреть, а в перспективе избежать патерналистского подхода по отношению к зрителям и таких классификаций как «снобы», «необразованные», «закрытые» и т.д. Пример, который она привела, показывает потенциал художественного процесса, который может способствовать диалогу и общению.

Со схожей проблемой столкнулись и мы в Department of Research Arts. Все стремятся отнести себя к той или иной стороне – художники, кураторы, исследователи, социологи – и с этих позиций рассматривать других: например, социологи исследуют аудитории или задают вопросы художникам, чтобы что-то о них понять. При этом упускается из виду то, что все могут пытаться сформулировать вопросы и ответить на них вместе, сообща. Отчасти в нашем проекте «Только неофициальный язык» нам удалось это преодолеть, но не во всех ситуациях. Художники скорее сами себя представляют через интервью, нежели вместе с исследователями пытаются ответить на вопросы. В этом смысле можно отказаться от ожиданий: «художник должен делать то и то» и т.д. и уйти от объективации.

Художником может быть не только тот, кто принадлежит сообществу, поскольку практики взаимодействия не имеют границ: ни профессиональных, ни территориальных – как культурный кластер. Возможно, это какая-то еще одна условная Москва, в которой различные практики иногда пересекается с друг с другом. Например, такой может быть фигура городского партизана, который видоизменяет городское пространство и среду, ожидая, что кто-то на это среагирует. Такая работа лежит за пределами галерей, музеев, институций, кластеров. Это ситуационная практика.

Кристина Романова:

– Это акт прямого или опосредованного взаимодействия с средой и с жителями.

Петр Иванов:

– У нас получился разговор о том, что «расслоение» Москвы и формирование культурных кластеров не всегда однозначный процесс. Очевидно, что это расслоение есть, и оно происходит по разным причинам. Креативная индустрия как бы выпадает из структуры Москвы, и внутри нее тоже есть сообщества и деление. Это формирует сложную систему иерархий, по-разному релевантных для художников, девелоперов и местного сообщества. И это важный исследовательский вопрос. Сама креативная среда не оказывает влияния на ценообразование. Джентрификация по-московски превращает художников и креативный класс в средство, благодаря которому инвесторы получат прибыль. А в действительности на капитализацию территорий это никак не влияет. Внутри территории кластера цена растет, и, как следствие, художники туда не приходят. И вот поэтому джентрификации в классическом понимании не получается, получается безжизненное пространство. Почему в Москве сложилась такая структура? Почему креативные кластеры так легко превращаются в бизнес центры? И преодолима ли в целом эта история с джентрификацией?

Подготовка материала: Кристина Романова, Наиль Фархатдинов

Информация о проекте «Только неофициальный язык»

Выставка «Только неофициальный язык» состоялась в рамках параллельной программы V Московской международной биеннале молодого искусства.

В выставке приняли участие: crocodilePOWER, Megasoma Mars, Мария Агуреева, Антонина Баевер, Кирилл Басалаев, Иван Бражкин, Анна Брандуш, Арнольд Вебер, Софья Гаврилова, Артем Голощапов, Дима Горбунов, Зина Исупова, Алиса Йоффе, Полина Канис, Павел Киселев, Алексей Корси, Вик Лащенов, Роман Мокров, Александр Образумов , Николай Онищенко, Иван Петрокович, Саша Пирогова,Ульяна Подкорытова, Анастасия Потемкина, Кристина Романова, Анна Ротаенко, Мария Сакирко, Игорь Самолет, Наташа Тимофеева, Илья Федотов-Федоров, Дима Филиппов, Лена Цибизова, Валерий Чтак и Ильдар Якубов.

Кураторы: Кристина Романова, София Симакова, Наиль Фархатдинов.

Интервью с участниками доступны на Youtube канале Department of Research Arts.