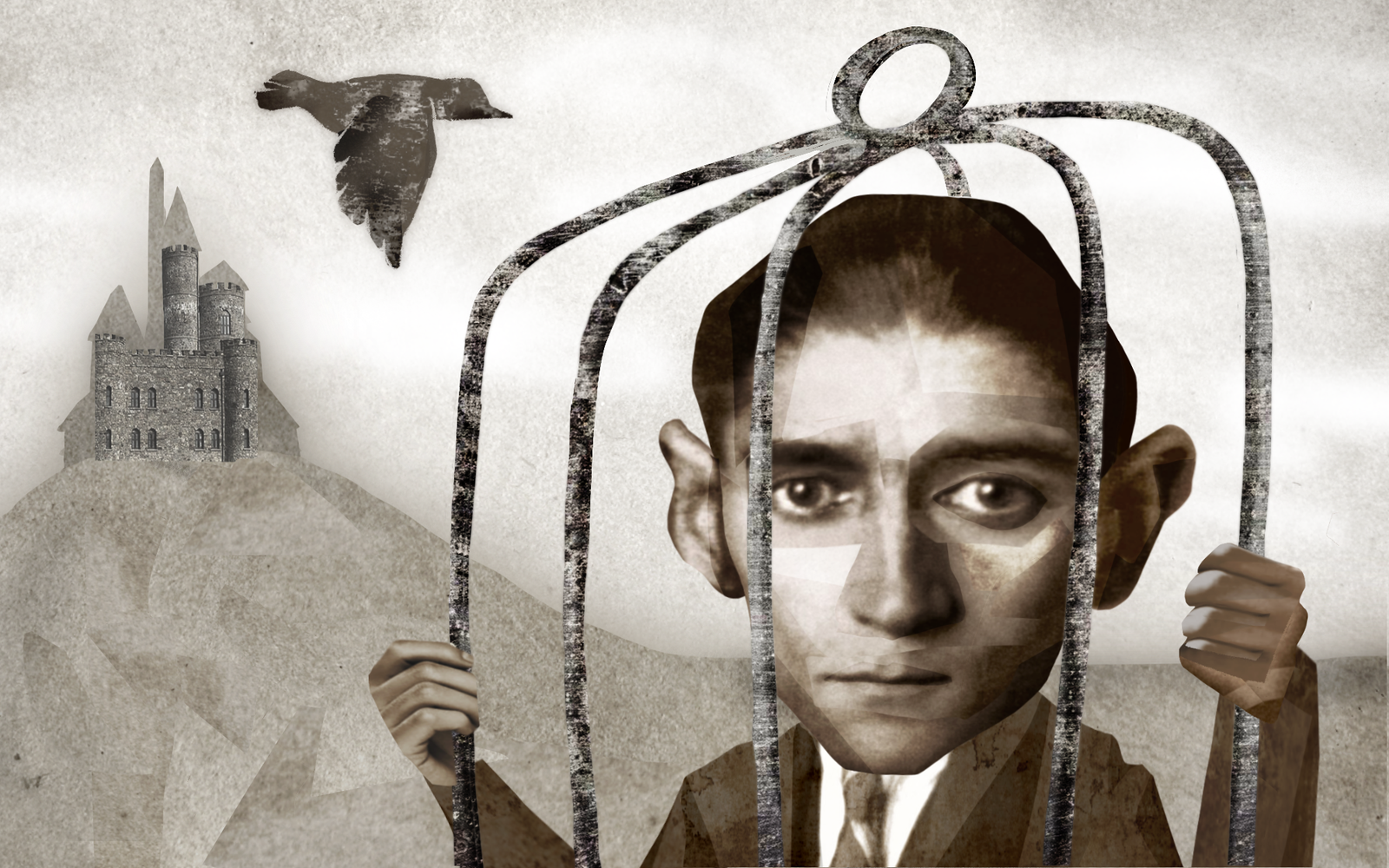

В абсурдных, болезненных историях Франца Кафки порой легко узнаётся наша современность, однако подступиться к этим текстам бывает непросто: его произведения работают по особым кафкианским законам. Никита Саруханян рассказывает, как читать его сложные, насыщенные тревожными образами тексты, что писали о нём современники и на какой философской и исторической почве возникли гнетущие, депрессивные произведения писателя.

Взгляды исследователей относительно творчества Кафки во многом не сходятся, и для этого есть причины: единственно верного толкования своих трудов писатель не оставил. Его произведения можно трактовать и с теологической, и с политической, и с экзистенциальной, и с мистической точек зрения. Они как мозаика, при взгляде на которую с разных углов можно получить разные изображения. Ещё Герман Гессе считал, что содержание произведений Кафки — не однозначно религиозное, метафизическое или моральное, они скорее представляют собой поэтические высказывания, и их скрупулёзные интерпретаторы играют в интеллектуальную игру, далёкую от искусства.

Кафку не стоит разгадывать, но стоит разглядывать. Тот, кто пытается расшифровать тексты Франца, обречён на провал; мы же можем понять предпосылки и причины, которые послужили формированию его писательской проблематики.

Поколение без почвы под ногами

Франц Кафка — очень «неуверенный» писатель. Его тексты полнятся словами «возможно», «кажется», «казалось бы», одно утверждение ставит под сомнение другое, создавая неустойчивые нагромождения слов. Герои борются с окружающей их враждебной действительностью, пытаясь понять её, обставить понятными категориями, но непременно терпят поражение. И причина этой неуверенности кроется далеко за пределами личности самого Франца: он лишь выразил конфликт человека того времени с миром. «…благодаря Кафке ясной стала неясность человеческого существования», — писал Макс Брод, близкий друг Франца.

Пик писательской деятельности Кафки пришёлся на эпоху модернизма, зародившегося на исходе XIX века. Человечество стояло на грани социального, культурного и политического кризиса, приближалась Первая мировая война, всё больше распространялось мрачное, декадентское умонастроение, религия и наука перестали быть гарантами ответов на важные экзистенциальные вопросы. Популярными стали идеи Шопенгауэра и Ницше, которые ставили под сомнение возможность объяснить мир с религиозной точки зрения. Учёные посвящали целые трактаты тому, как необуздана и непонятна окружающая реальность. Всё это не способствовало лучшему пониманию мира: звучало всё больше вопросов, ответы на которые лишь предстояло найти. Безрадостное мироощущение эпохи модернизма с его потерянностью и обречённостью во многом вторило тем проблемам, которые поставил перед собой датский философ-экзистенциалист Сёрен Кьеркегор в XIX веке, оказавший сильное влияние на Франца. Он писал о неспособности человека осознать собственное существование и о необходимости обращения к Христу ради спасения.

В творчестве Кафки такая разрозненная картина мира ко всему прочему оборачивается в абсурдистскую форму: литература больше не отражает действительность реалистически, поэтому писатель становится необъективной призмой, через которую мы видим мир, а причинно-следственные связи перестают работать привычным образом. Читатель, привыкший к логическому обоснованию происходящего в книге, оказывается не готов к кукольному театру, в котором относительно всё: пространство и время изменчивы, действия героев едва ли поддаются хоть какому-то объяснению, и полностью доверять им нельзя.

Так, землемер К., на протяжении всего романа «Замок» пытающийся доказать, что он действительно землемер и прибыл в деревню из абстрактного далёка по просьбе Замка, возможно, вводит в заблуждение всех, в том числе и читателя: в тексте нет ни единого доказательства его слов.

В текстах Кафки оживает тяга к притчевости. Позднее такую разновидность символистской притчи филологи назовут «параболой». Парабола тяготеет к символам и иносказательности, которые читатель принимает как данность. Почему в новелле «Превращение» Грегор Замза проснулся в своей постели жуком? Очевидной причины нет, но мы не ищем объяснения этой трансформации, как и не ищем логического обоснования старым притчам и сказаниям: просто знаем — так есть.

Винтик в бездушной системе

«Кто-то, по-видимому, оклеветал Йозефа К., потому что, не сделав ничего дурного, он попал под арест». Так начинается роман «Процесс», главный герой которого незаслуженно становится объектом судебной тяжбы.

Макс Брод в статье «Отчаяние и спасение в творчестве Франца Кафки» писал: «Кафка умер ещё до кошмара неограниченных диктатур и атомной бомбы, до апокалипсиса порабощённого индивида, — но он предчувствовал все эти ужасы, пророчески предвосхитил их».

Во всяком случае, Кафка точно интуитивно чувствовал беззащитность человека перед режимом и миром, в котором тот становится маленьким беспомощным винтиком. Так, Йозеф К. обвиняется в преступлении, которое даже не называется: на него просто ложится груз вины и судебной тяжбы как на носителя первородного греха и в метафизическом, и в практическом смыслах. Или же герой романа «Замок», не способный прорваться через сложную бюрократическую систему, принципы функционирования которой не до конца осознают даже чиновники Замка. Заведённые дела, назначение которых зачастую не понятно ни жителям деревни, находящимся в благоговейном страхе перед Замком, ни самим служащим, механически выполняющим свои функции, тянутся годами, а документы доставляются из деревни в Замок на тележке, из которой то и дело вылетает парочка-другая бумаг.

Поэт упадка

Кафку сложно причислить к жизнерадостным писателям, для многих его произведения — это сочетание болезненной тоски и безнадёжности. С этим, однако, был не согласен Макс Брод: «…[Кафка] не поэт сугубого пессимизма, у него можно найти и выходы к надежде, выходы к спасению, которые тем тоньше, искреннее, убедительней, чем реже встречаются».

Но и подход Брода к творчеству Кафки подвергался жёсткой критике. Например, немецкий философ и литературный критик Вальтер Беньямин вменял ему в вину предвзятость из-за их близких отношений с Францем: «Книга ["Франц Кафка"] отмечена фундаментальным противоречием, зияющим между главным тезисом автора, с одной стороны, и его личным отношением к Кафке — с другой… Это тезис о том, что Кафка находился на пути к святости. Отношение биографа к этому тезису есть отношение безоговорочной умилённости».

Идею о «святости» не принимал и Набоков: «Я хочу решительно отмежеваться от идеи Макса Брода относительно того, что для понимания Кафки надо исходить из категорий святости, а отнюдь не литературы».

Так или иначе, страдания — важная часть мировосприятия Франца; в них он находил скрытое удовлетворение. Он писал в дневнике: «Мой духовный упадок начался с детской игры, честно говоря, осознанно детской. Например, я прикидывался, что у меня дёргается лицо, или прогуливался, заложив руки за голову, — отвратительное ребячество, но имевшее успех».

Французский философ Жорж Батай в своей работе «Кафка» утверждал: «Ему хотелось быть несчастным, чтобы себя удовлетворить; в укромном уголке этого несчастья была спрятана такая неуёмная радость, что он говорил, что умрёт от неё».

«Отец мой был птицей, еврейкою — мать»

Корни такого мироощущения во многом уходят в детство, а именно в отношения с отцом. Франц родился в 1883 году в Праге, которая на тот момент принадлежала Австро-Венгрии. Рос будущий писатель в районе Йозефов, неблагополучном квартале, населённом еврейской диаспорой. Мать Франца была дочерью пивовара, а отец, подаривший сыну фамилию, образованную от чешского ‘kavka’, что переводится как «галка», — торговцем. Отношения с родителями у Кафки были сложными: отец не признавал в нём писателя, игнорировал творчество сына и требовал от него более практического взгляда на мир. Ещё поступая в университет, Кафка, чтобы угодить отцу, выбрал направление права, соответствующее, в отличие от занятий литературой, статусу «профессии». Первой и единственной работой Франца был пост чиновника в страховом ведомстве, где он продержался более пятнадцати лет. Он ненавидел эту работу, о чём неоднократно писал в дневниковых заметках.

Холодные отношения с родителем угнетали Франца до конца жизни, даже когда он стал жить обособленно. Осенью 1919 года, находясь в Железене (Богемия), в письме отцу Кафка написал: «Ты недавно спросил меня, почему я говорю, что боюсь Тебя. Как обычно, я ничего не смог Тебе ответить, отчасти именно из страха перед Тобой, отчасти потому, что для объяснения этого страха требуется слишком много подробностей, которые трудно было бы привести в разговоре».

«Во всех написанных мною книгах речь шла о Тебе, я проливал там слёзы, которые не смог выплакать у Тебя на груди. Это было освобождением от Тебя, намеренно долго затянутым», — обращался Кафка к отцу, раскрывая его влияние на своё творчество.

До адресата письмо так и не дошло: по словам Брода, Франц отправил письмо матери с просьбой передать отцу, но та выслала его обратно, ограничившись парой утешительных слов.

Образ чего-то большого, властного, способного в любой момент растоптать тебя, преследовал Кафку: «Спустя годы я всё ещё страдал от мучительного представления, как огромный мужчина, мой отец, высшая инстанция, почти без всякой причины ночью может подойти ко мне, вытащить из постели и вынести на балкон, — вот, значит, каким ничтожеством я был для него», — описывал Кафка ужас, испытанный в юности.

Через всё творчество Кафки протянулся нитью след детской травмы. Всё в том же «Превращении» в одной из сцен отец семейства в порыве ярости швыряет в сына-жука яблоками, загоняя того в комнату. Одно из них застревает под панцирем и приносит Грегору страдания и боль так же, как старая травма приносила страдания самому Францу.

Ребёнок в мире взрослых

Отношения с отцом — это миниатюрная картина отношений писателя с обществом. Закрытый, мыслящий образами Франц был не способен жить в обществе материалистов и практиков.

«В характере Кафки странно то, что он в общем-то хотел, чтобы отец понял его и примирился с детскостью его чтения, а позже — с занятиями литературой, чтобы её не выбрасывали за пределы общества взрослых…», — считал Жорж Батай.

В «деятельном» мире, ориентированном на постановку и достижение цели, нет места «ребячеству», свойственному настоящему писателю. А кроме литературы Кафка ничего не мог, да и не хотел:

«Нет у меня наклонностей к литературе, я просто из литературы состою, я не что иное, как литература, и ничем иным быть не в состоянии», — писал он в одном из писем своей первой невесте Фелиции Бауэр.

Кафка до конца дней страдал от противоречий: в мире литературы он признан не был, будучи известным в крайне узких кругах, а во «взрослом», по меркам отца, мире, жить попросту не мог. Противоречие это особенно явно отразилось в рассказе «Голодарь».

Голодание по Кафке

Рассказ Ein Hungerkünstler, переведённый на русский как «Голодарь», или «Голодающий человек», вошёл в одноимённый сборник, который содержал 4 рассказа и был напечатан в 1924 году, посмертно. Правки в его вёрстку Франц вносил уже находясь в больнице, будучи больным туберкулёзом гортани.

Рассказ вошёл в список произведений, которые Кафка пожелал сохранить. Остальные рукописи, часть из которых была оставлена Максу Броду, а часть — Доре Диамант, последней возлюбленной, Франц завещал сжечь. Дора с задачей справилась, а вот Брод воле усопшего не последовал, вследствие чего сегодня на полках магазинов можно найти и «Замок», и «Процесс», и «Америку», и множество рассказов, также подлежавших преданию огню.

Сюжет «Голодаря» снова напоминает притчу: посаженный в клетку голодающий человек становится предметом интереса людей. Он выступает в роли артиста, а акт голодания — это некое представление. Клетка — важный символ для Кафки, часто встречающийся в его рассказах. Исследователи трактуют его как ловушку. Например, в рассказе «Отчёт для академии», где повествование ведётся от лица обезьяны, прошедшей путь до осознания самой себя, клетка выполняет функцию сдерживающего барьера между ней и людьми, выход за пределы которого символизирует освобождение от животной натуры и вход в мир людей.

Непонимание между Голодарём и миром проявляется на нескольких уровнях: уже то, что дежурные у клетки допускают, что по ночам Голодарь тайком принимает пищу, расстраивает его: «…случалось, что ночной караул нёс службу нерадиво; караульщики нарочно устраивались в дальнем углу зала и резались в карты, с явным намерением позволить голодарю немного подкрепиться: они не сомневались в том, что где-нибудь в тайнике у него припасена еда. Никто не причинял голодарю таких мук, как эти снисходительные сторожа; они приводили его в уныние, и голодовка превращалась для него в сущую пытку».

Однажды интерес к голодарю падает. Тогда он перемещается в цирк, собирает там последние крохи внимания, пока про него не забывают вовсе. Несмотря на то, что зрителей больше нет, а «искусство голодания» давно вышло из моды, голодарь не покидает клетки — другую жизнь и другую роль он не может принять. Однажды шталмейстер задаётся вопросом, почему клетка пустует и стоит без дела. Тогда он проверяет её и обнаруживает совершенно истощившегося Голодаря, в котором едва теплится жизнь:

— Ты всё ещё голодаешь? — спросил шталмейстер. — Когда же ты наконец перестанешь голодать?

— Да простят мне всё, — прошептал голодарь, и только шталмейстер, приложивший ухо к клетке, расслышал эти слова.

— Конечно, — ответил шталмейстер и постукал себя пальцем по лбу, чтобы дать понять служителям до какого состояния дошёл голодарь, — мы тебя прощаем.

— Мне всегда хотелось, чтобы все восхищались моим умением голодать, — сказал маэстро.

— Что ж, мы восхищаемся, — с готовностью согласился шталмейстер.

— Но вы не должны этим восхищаться, — произнес голодарь.

— Ну, тогда мы не будем. Хотя почему бы нам и не восхищаться?

— Потому что я должен голодать, я не могу иначе.

— Скажи пожалуйста! — заявил шталмейстер. — Почему же это ты иначе не можешь?

— Потому что я, — голодарь приподнял высохшую голову и, вытянув губы, словно для поцелуя, прошептал шталмейстеру в самое ухо, чтобы тот ничего не упустил, — потому что я никогда не найду пищи, которая пришлась бы мне по вкусу. Если бы я нашёл такую пищу, поверь, я бы не стал чиниться и наелся бы до отвала, как ты, как все другие.

Смерть становится избавлением для Голодаря, а мир, лишившись одной отмершей частички, продолжает жить дальше, не заметив её исчезновения. Из клетки выметают ненужную теперь солому и запускают туда молодую и сильную пантеру, которая приковывает к себе внимание толпы. Возможно, что так Франц представлял уход из жизни: забытье и ненужность. Но творчеству Кафки была уготована совсем другая судьба.

Нестареющий ровесник

Франц умер в 1924 году, не дожив до эпохи, когда его потаённые страхи стали воплощаться в реальность: он не увидел расцвета фашизма, уничтожения несогласных с идеологией, уничтожения тысяч книг неугодных авторов и, наконец, главного «кровавого разочарования» XX века — Второй мировой войны.

Интерес к Кафке появился уже после Второй мировой, когда человечество заново осмысливало себя и своё будущее. То, что когда-то казалось дорогой к процветанию, в очередной раз привело к геноциду.

Технический прогресс, заменивший на стыке веков религию, не приблизил человечество к утопическому миру, где нет болезней и нужды, но послужил диктатуре и насилию — той самой бесчеловечной «машине», проглядывающей у Кафки.

Сегодня отчётливо видно, почему Кафка прочно укоренился в культуре, став своеобразным «брендом» от литературы. Споры относительно того, о чём писал Кафка, утихли давным-давно, и некогда полифоничная картина кристаллизовалась в довольно чёткий образ — образ писателя, совместившего в себе все возможные точки влияния и тщательно их перемешавшего, чтобы даже век спустя читатель не нашёл прочной опоры в тексте и не поддался соблазну сказать: «Я всё понял».

Кафка удивительно близок по духу сегодняшнему человеку, привыкшему видеть мир в разрозненных калейдоскопических цветах. Мы, кажется, всё так же ни в чём не уверены, но успешно свыклись с этим. Недалёкое прошлое уже не кажется незыблемым, и люди то и дело спорят о том, что совсем недавно считалось неоспоримым фактом. Настоящее давно не в состоянии собраться в сколько-нибудь упорядоченную систему, а о будущем и говорить не приходится: мы скорее опасаемся его, нежели уверенно ждём благоприятного сценария. Сегодняшний мир часто абсурден в своей полифоничности и заставляет сомневаться буквально во всём, и Кафка, живший и писавший век назад, по-прежнему остаётся нашим нестареющим ровесником.