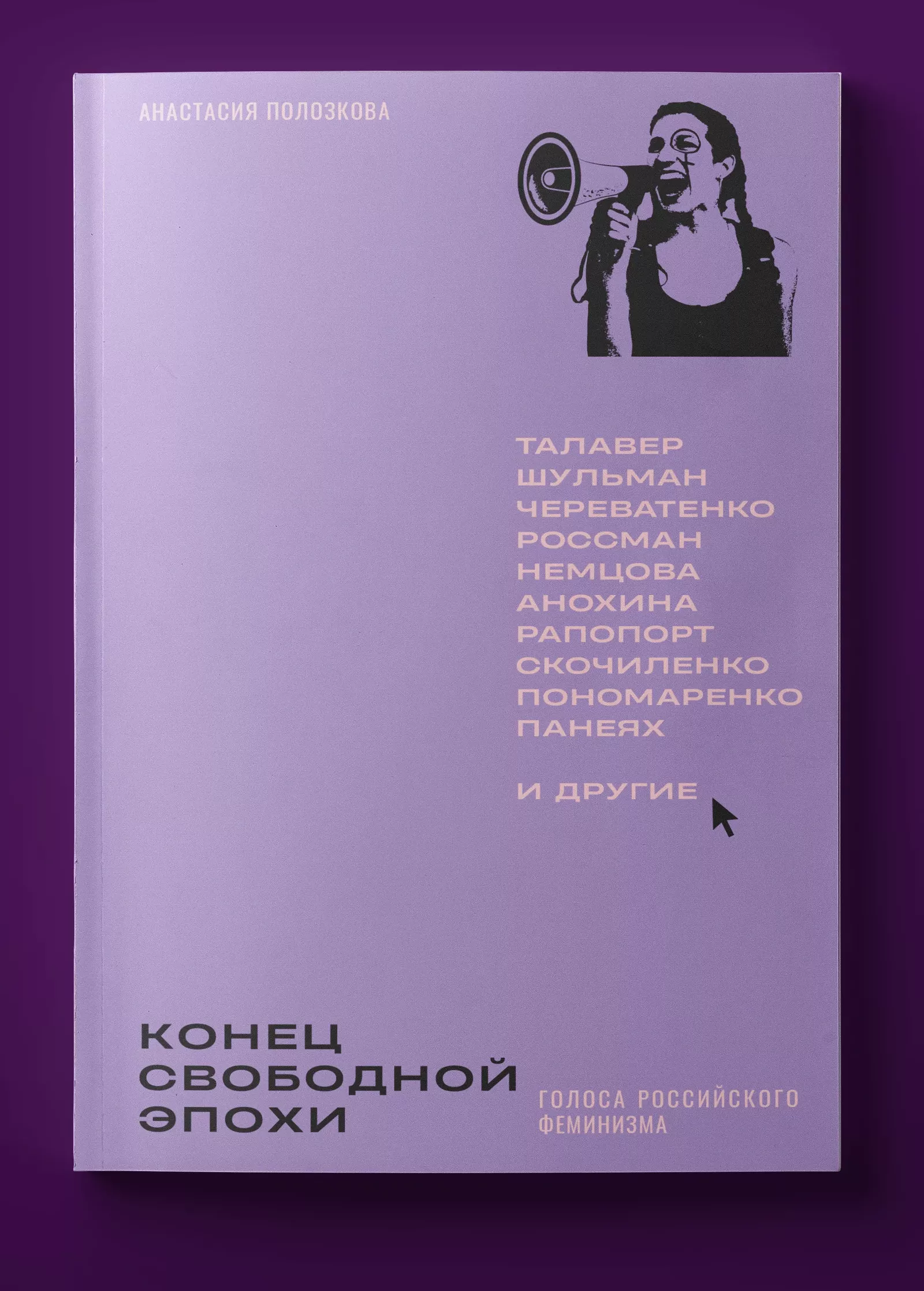

Историю женского движения в России исследует журналистка Анастасия Полозкова в книге «Конец свободной эпохи: голоса российского феминизма». Беседы с гендерными историкессами, активистками, издательницей первого советского фемиздата, политзаключенными и правозащитницами помогают понять, как развивалось женское движение в СССР и после его распада: как женщины в Союзе боролись за равенство, почему власть видит в феминизме угрозу и как региональным фемобъединениям удается продолжать борьбу.

Одно из таких объединений — «Женщины Дона» — старейшая правозащитная инициатива в России, защищающая права уязвимых групп. Активистки движения одни из первых начали заниматься миротворческой деятельностью во время войны в Чечне и сформировали мобильные бригады психологической помощи, которые оказывали поддержку семьям после теракта в Беслане. С 2015 года союз сотрудничает с украинскими женскими инициативами.

Публикуем фрагмент «Голосов российского феминизма» с монологом Валентины Череватенко, которая на протяжении 30 лет была председательницей «Женщин Дона», а в 2005-м стала номинанткой на Нобелевскую премию мира. Активистка рассказывает, как из «комитета женщин завода» в начале 90-х выросла правозащитная организация, участвовавшая в обмене пленными в Чечне и реабилитации военных с ПТСР, как власти препятствовали женским движениям и в чем специфика работы на Северном Кавказе.

С 1993 по 2023 год Валентина Череватенко была председательницей-координаторкой по уставу «Союза “Женщины Дона”» (СЖД) в Новочеркасске — региональной общественной организации, которая защищает права женщин, детей и пожилых людей. Союз появился по инициативе десяти работниц Новочеркасского завода синтетических продуктов на основе комитета женщин завода, который действовал в 80–90-е годы. В середине 1990-х «Женщины Дона» стали одной из первых женских организаций в России, начавших активно заниматься миротворческой деятельностью во время войны в Чечне и после теракта в Беслане. Активистки инициативы участвовали в поиске пропавших без вести, обмене пленными, встречались с представителями женского движения Чечни, мирными жителями и родственниками, военными из Грозного и российскими солдатами. С 2015 года «Женщины Дона» участвуют в диалоге с украинскими женскими инициативами для установления мира.

Валентина Череватенко в 2005 году была номинирована на Нобелевскую премию мира, в 2009-м инициировала создание «Альянса женщин-миротворцев России и Грузии», а в 2016-м вместе с другими членами организации в составе общественной наблюдательной комиссии побывала в колонии, где содержали Надежду Савченко, потом неоднократно посещала заключенную и, вероятно, могла повлиять на решение Савченко прекратить голодовку и начать переговоры.

«Женщины Дона» действуют по сей день, несмотря на попытку Минюста включить союз в реестр иностранных агентов, обыск и уголовное дело против самой Валентины Череватенко.

Интервью состоялось 31 июля 2023 года.

«Женщины Дона»: одна из старейших женских правозащитных инициатив в России

Я работала на заводе электриком, была членом Компартии и в парткоме отвечала за работу с женщинами, которые позднее инициировали «Женщин Дона». Мне было примерно 30–35 лет, все эти женщины были значительно старше меня (50–60), поэтому сейчас многих из них уже нет в живых. Поскольку тогда я была членом партии, то коммунисты старшего поколения избрали меня лидером партийной организации цеха [комитет женщин завода]. Это было удивительно.

Перестройка повернула все иначе и заставила нас быть активнее. На одной из конференций мы делали огромный стенд во всю стену, на котором разместили фотографии мест завода, требующих приведения в порядок. Директор заметил, и ситуация начинала меняться.

Позднее мы [комитет женщин завода] занимались разными вопросами: от жилья для многодетных семей до акций протеста против отправки работников завода и жителей поселка в Азербайджан. Мы посылали телеграмму в правительство, а завод для этого разрешил воспользоваться телетайпом. В итоге наши вернулись, но один человек погиб. Это был первый звонок: беда может прийти незнамо откуда и в любой момент.

Тогда мы не анализировали, что нам позволило сплотиться. Для нас было важным менять среду вокруг себя. Нам хотелось, чтобы завод, на котором люди работали по 40–50 лет, оставался красивым.

Для администрации города [Новочеркасск] это было непонятно. Так, однажды на предприятие приехал глава администрации и расспрашивал директора о деятельности комитета. Тогда одна из женщин [трудившихся на заводе] обратилась к нему с запросом по поводу жилья, а он перенаправил ее ко мне, и комитет решил ее проблему.

Дальше мы уже сами выбирали, чем хотим заниматься. В том числе взялись за работу с семьями с детьми под опекой. В основном это были детки с бабушками и дедушками. Мы организовали для них новогоднюю елку, на которую участницы комитета сами заработали деньги. Бабушки и дети были очень благодарны, потому что, как оказалось, первый раз для них сделали такой праздник с подарками.

Мы постоянно сталкивались с определенным кругом проблем, но еще не назывались феминистками. Мы занимались делами женщин и семьей, а о правах стали говорить несколько позже, когда женщины решили выдвинуть меня в местный совет. В 1989 году в одном из округов поселка Октябрьского я стала депутатом. Потом случился ГКЧП, и я видела, как происходило разрушение органов местного самоуправления.

Дело в том, что тогда на Новочеркасск с населением в 200 тысяч жителей было 150 депутатов: в каждом поселке с 30 тысячами жителей работали 8–10 депутатов, которые в лицо знали своих избирателей и могли напрямую решать их проблемы. Однако с таким количеством было неудобно работать, и администрация предложила уменьшить число депутатов. Тех, кто понимал, куда эти рельсы ведут, было не так много. Решение приняли. Депутатов становилось все меньше и меньше, и на сегодня в Новочеркасске их всего 20.

Это было начало 90-х — время, когда мы верили, что можем многое изменить, и хотели это делать. Мы пытались сотрудничать с журналами «Советская женщина», «Работница», «Крестьянка», которые описывали разный опыт самоорганизации женщин. Они в том числе рассказывали об инициативах, как наша. Так нам казалось. Поэтому комитет просил директора завода нас отправить познакомиться [с другими женскими объединениями, о которых писали в журналах]: нам хотелось узнать, как им удалось организовать низовую инициативу и что еще мы можем сделать.

Мы съездили пару раз и увидели, что все не так, как написано, и за крупными проектами стоят большие деньги, которых у нас не было. Гдето были деньги мужа, например, а мы начинали с другого: все простые работницы, только свои руки, свои головы и много забот о том, как выжить. У нас не было ни денег, ни власти, только уверенность в том, что можем что-то изменить. Поэтому в конце концов мы решили, что в такие поездки больше ездить не будем.

Становление женского движения и Комитет солдатских матерей

Я — феминистка. Мне важно так себя называть. Мой муж, кстати, тоже считает себя феминистом. Когда я стала депутатом и пришла в Совет народных депутатов с требованием создать комиссию по делам семьи, материнства и детства, то в ответ услышала смешки, мол, мы женщин замуж тут будем выдавать. Заместитель председателя совета задал вопрос, который тогда поставил меня в тупик: «Как вы относитесь к феминизму?» Я в этом ничего не понимала и ответила, что к идее феминизма — хорошо, а к самому слову — плохо. Потому что в то время под этим подразумевалось нечто негативное, женщина легкого поведения.

Однако идея равных прав и возможностей для меня была важна изначально, поэтому я стала искать информацию и вливаться в женское движение страны, которое в 90-е начинало активно расти. Проходили первый и второй независимые форумы женщин России. Я знаю многих из тех, кто их готовил. Потом мы долго шли вместе если не плечом к плечу, то по крайней мере в одну сторону. На тот момент я лично не думала о политической деятельности. Работа была связана с тем, чтобы помогать людям в тяжелом положении — вплоть до того, что мы распределяли вещи из немецкого города-побратима между многодетными семьями.

Однако, по моим воспоминаниям, женское движение было многосложное, многоярусное, многоаспектное. Именно это мне очень нравилось. В движении были и ученые, которые изучали рынок труда, возможности пенсионной реформы, оплату труда женщин, занимались гендерными вопросами, просвещением в области прав человека или разработкой механизмов решения проблем. Московский, петербургский центры гендерных исследований и разные феминистские группы организовывали семинары. Это было очень важно и нужно. Так, попав в струю женского движения, мы начинали расти интеллектуально.

В это же время появился и Комитет солдатских матерей, чтобы защищать своих сыновей. Они были очень сильны и активны. Но так получилось, что, кроме солдатских матерей и «Женщин Дона», тема войны и военных конфликтов оставалась для женского движения в стороне. Это меня сильно настораживало несколько лет, потому что противоречило моему мировоззрению: мне казалось, что для женщин установление мира должно быть главным.

Чтобы сама идея миротворчества и борьбы за мир стала массовой, не должно быть никого, кто бы эту идею не поддерживал. СЖД занимался практическим миротворчеством: работал с людьми. А вот просвещение и привлечение сторонниц не было нашим основным занятием. Теперь, наверное, это можно расценивать как одну из ошибок. Нужно привлекать на свою сторону, нужно показывать, в чем заключается интерес всех и каждого. Иначе нами можно воспользоваться.

Так и произошло. Государство испугалось силы Комитета солдатских матерей, поэтому вскоре в организации стали появляться группы под таким же названием, созданные государством, которые допускались даже в Министерство обороны. Однако на местах, в городах, еще работали женщины, лично столкнувшиеся с потерей сыновей на войне и в армии из-за дедовщины, поэтому их отношение к решению проблем было совершенно другим. Постепенно все сходило на нет: заменяли женщин, у которых был личный опыт утраты и сильная мотивация помочь другим. Во всяком случае я наблюдала это в Ростове и Ростовской области. Было очень больно.

В чем именно выражалось подавление инициативы? В армии, как и в стране в целом, всегда замалчивался уровень насилия. Настоящие комитеты солдатских матерей вскрывали ящик Пандоры, состоящий из издевательств и смертей. Иногда насилие происходило случайно, но в основном было спровоцировано, и солдатские матери занимались тем, что предавали огласке такие случаи. Деятельность солдатских матерей меняла лицо армии, поэтому в конце 90-х государство стало бороться с Комитетом солдатских матерей и, по сути, на мой взгляд, уничтожило его. Это был не быстрый, но уверенный процесс. Он шел в течение десяти лет, не меньше. Потом в Москве еще оставались какие-то группы, но в регионах уже были в основном те, кто просто сидел в военкоматах. Стратегия «разделяй и властвуй» сработала.

Общественная приемная: защита особенно уязвимых групп

У «Женщин Дона» есть общественная правозащитная приемная, которая действует с 1995 года. Самый большой процент обращений связан с насилием в семье: в отношении женщин или детей. Так, женщины часто обращаются, чтобы защитить ребенка от насилия со стороны родственников, например мужа или отчима. В попытках найти решение порой приходится отправлять их к юристам и/или психологам. Еще одна значительная часть обращений поступает от выпускников детских домов, которые оказываются на обочине жизни из-за отсутствия жилья и опыта.

Много проблем связано с пожилыми. В основном — отъем имущества: часто они добровольно отписывают квартиры, а потом остаются на улице. Иногда хочется кричать: «Не делайте этого! Не дарите! Оставляйте на момент, когда вас не станет». Но люди приходят, когда уже сделали... И, как правило, с таким запросом обращаются пожилые женщины. Пожилые мужчины, скорее, приходят, когда поспорили с администрацией [города], например по вопросу благоустройства, тогда мы тоже консультируем, помогаем.

В моей практике были случаи, когда, как говорится, анафеме предавали — старушки отписывают квартиры священникам. В одном из таких случаев я просила юриста поговорить со священнослужителем, а тот наотрез отказался с нами общаться. Бабушка все время приходила и плакала. Пришлось написать [в РПЦ], и квартиру вернули.

В другом случае женщина переписала квартиру на племянника. Он жилье продал и купил дом, в котором пожилая женщина не могла жить, потому что строение находилось далеко от города, бабушка была все время одна. Мне пришлось говорить с ее племянником и его женой. В итоге (может, это не совсем то, чего хотела обратившаяся) племянник снял ей квартиру в городе. Однако в таких ситуациях не всегда удается помочь, и тогда мы обращаемся в соцзащиту.

Психологическая работа после теракта в Беслане

Что касается наиболее успешных и важных направлений нашей деятельности, то я бы выделила реабилитацию, работу с [психологической] травмой. Когда мы впервые соприкоснулись с этой темой, то поняли, что воевавшие, например, в Чечне потом остаются жить с ПТСР и приносят свою боль домой. «Женщины Дона» собрали статистику и организовали презентацию результатов исследования в Министерстве образования РФ в Москве. После презентации ко мне подошли женщины, у которых в семье были афганцы [ветераны Афганской войны] и подтвердили все, о чем мы говорили. Ведь с советских времен лучшая семья — военный и учительница, соответственно, женщина несет на своих плечах груз травмы [мужа-военного], все остается в семье и непременно сказывается в том числе на ее работе.

![«Работали и на стихийных акциях и митингах, потому что люди требовали проведения расследования [теракта], и это могло причинить много боли или привести к столкновению. А иногда мобильные бригады трудились в семьях, куда они приезжали по приглашению и «Работали и на стихийных акциях и митингах, потому что люди требовали проведения расследования [теракта], и это могло причинить много боли или привести к столкновению. А иногда мобильные бригады трудились в семьях, куда они приезжали по приглашению и](https://assets.discours.io/unsafe/1600x/production/image/90c12760-e758-11ee-81b1-b1b4f457de91.JPG)

Направление реабилитации было очень важным, потому что мы не просто столкнулись с проблемой, но и стали создавать сеть специалистов, способных работать с ПТСР. Это был совместный проект с петербургским институтом психотерапии и консультирования «Гармония», где обучались наши специалисты. Так появились подготовленные люди, которые могут работать в критических ситуациях, например после техногенных природных катастроф, терактов и в случае военных конфликтов. Такую работу «Женщины Дона» выполняли в разных регионах России.

У нас была большая база подготовленных специалистов и соответствующий опыт, поэтому мы не могли остаться в стороне [от тяжелых ситуаций]. Начали вести переговоры о возможности работы в городе и стали формировать группы специалистов (мобильные бригады). К сожалению, наш опыт и сеть специалистов оказались востребованными очень скоро, когда случилась трагедия в Беслане. Так, мы начали подготовку добровольных помощников психологов. Их задача — не оказание помощи, а определение, какого уровня специалиста надо привести в семью. По этой причине мы сотрудничали с соцработниками Министерства труда и социального развития Северной Осетии — Алании.

Мобильные бригады состояли из трех человек: два приезжих специалиста и один местный соцработник. Команда общалась с людьми в специально оборудованных кабинетах, куда приходили родители с детьми. Работали и на стихийных акциях и митингах, потому что люди требовали проведения расследования [теракта], и это могло причинить много боли или привести к столкновению. А иногда мобильные бригады трудились в семьях, куда они приезжали по приглашению или вместе со скорой помощью. Однако просто так прийти в семью [в Беслане] невозможно, поэтому и понадобилось сотрудничество с местными социальными работниками, у которых был доступ в семьи, и они понимали, какого уровня психолог нужен в конкретном случае.

Первыми деньгами нас поддержала СУАЛ [ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания»], структура [Виктора] Вексельберга, потому что к тому моменту они уже знали о «Женщинах Дона», и финансирование позволило создать эффективные условия работы для специалистов. Но все равно через полгода я увидела, что наши психологи выгорают, и мы организовывали для них «помощь помогающим»: вывезли в санаторий, где с ними общались другие специалисты.

В мобильных бригадах много завязано как на профессиональном уровне специалистов, так и на самой организации процесса. У нас получилось. Этот труд в Беслане, на мой взгляд, не имеет аналогов. Наши бригады проработали здесь больше года, и потом мы пробовали такой же формат в Крымске.

Миротворчество в Чечне

Миротворческую работу «Женщины Дона» начали в 1995 году. В 1996, 1998 и 2001 годах состоялись международные постоянно действующие конференции «Женщины за жизнь без войн и насилия!». Здесь мы обсуждали миротворческую работу и принимали стратегии. Так, первые поездки «Женщин Дона» в Чечню были решением первого форума конференции, на которую приехали почти 300 человек. Результатом второго форума стала [специализирующаяся на опознании тел погибших в Чечне военнослужащих] «124-я лаборатория», психосоциальная лаборатория и т.д.

Миротворческая деятельность в первую очередь про людей. Наш серьезный опыт — реабилитационный семинар для чеченских вдов и российских офицеров. Стороны максимально антагонистические. Они смотрели друг на друга с разных сторон, очень прицельно. Такой опыт, будто с меня шкуру содрали, потому что ты понимаешь, что пережил каждый из этих людей. Почему мы решили собрать вместе такие противоположные группы? Во время одной из своих командировок я увидела, что моя коллега-чеченка организовывает концерты чеченских детей для [российских] военнослужащих. Я поинтересовалась, зачем она это делает, и она ответила: «Я надеюсь, что это поможет им [военным] видеть, что это дети и что они не будут в них стрелять».

И с той и с другой стороны есть люди. Трагедия заключалась в том, что никто не хотел умирать и стрелять, никто не понимал, что происходит. Даже военные. Потому что сама по себе война внутри страны — это очень страшно. Как мы видим теперь, и не внутри страны это не менее страшно.

Итак, в 1996-м первая рабочая группа «Женщин Дона» отправилась в Чечню. Помимо нас, конечно, там еще работал Комитет солдатских матерей. До какого-то момента еще ходил поезд Москва — Грозный, и мы [в составе первой группы было семь человек] сели в Ростове-на-Дону. Помню, тогда я очень удивилась, увидев, что проводница чеченка, она догадалась по моей реакции и сказала: «Почему это в нашем поезде должны быть проводники не чеченцы?» Это было мне большой наукой. Но потом мы с ней много разговаривали, пили чай, а ночью в вагон вошли вооруженные люди. Они требовали, чтобы им освободили купе. Проводницы стояли перед нашими купе и не пускали их, они так кричали, что мне казалось, их вот-вот застрелят.

Неизвестные люди с оружием заставили прийти начальника поезда, я услышала его слова: «Мы для людей чистим вагоны, а не для вас». Стало еще страшнее. Потом начальник поезда увел их в другой вагон, а мы так и доехали, не выходя из купе. Как говорил Петр Иваныч Березуцкий, который находился тогда в соседнем купе: «Я только молил бога, чтобы вы не вышли».

Во время той поездки в Чечню мы первым делом пошли в школу и увидели, что от нее остался только спортивный зал, в котором одновременно учились несколько классов: одни что-то читали, у других шел урок химии... Это меня убило.

Работы было много. Мы встречались и с [российскими] женщинами, которые искали в Чечне своих без вести пропавших сыновей. Это направление работы потом было с нами все время. Встречались мы и с чеченками, которые боролись против войны, и с чеченками, которые искали своих без вести пропавших детей и близких.

Еще у нас была горячая линия [заработала в августе 1995 года], на которую звонили родственники, разыскивающие людей из разных мест бывшего СССР в Чечне. На месте мы обращались с полученной информацией в Министерство внутренних дел Ичкерии, потом разбивалась на группы: один-два человека от нас и один чеченец. Мы ходили искать людей и находили.

Из этой работы рождались следующие шаги. Так, вернувшись, дома мы стали рассказывать об увиденном. Однажды мой младший сын вернулся после уроков и сообщил: «Мама, учительница сказала, что чеченцы сами виноваты». Тогда мы начали рассказывать в школах о Чечне. Я предложила говорить с детьми, вдруг кто-то захочет передать письмо или посылку для нашей следующей поездки. Мы так и сделали. Через некоторое время мне позвонили знакомые и рассказали, что их второклассница-внучка собирает посылку для второклассницы в Грозном: «Валя, ты когда едешь? Когда нам все это собрать надо?» В итоге нам с Петром Ивановичем пришлось выкупить купе, в которое загрузили огромное количество коробок и писем [от детей].

Для нашей второй поездки в Чечню класс моего младшего сына нарисовал выставку «За мир». Когда я смотрела на эти рисунки, у меня сердце кровью обливалось: дети чувствовали, что происходит. Выставку мы разместили в Грозном на конференции [«Женщины за жизнь без войн и насилия»] прямо перед президиумом в то время, как со сцены говорили, что [чеченские] дети хотят быть боевиками и никогда не будут дружить с русскими. Однако вечером мне стали приносить ответные письма от чеченских детей. На следующий день на той же конференции я сказала, что наши дети умнее нас с вами. Я очень надеялась, что такого [войны] больше никогда не повторится...

Еще мы возили письма нашим [российским] солдатам. Многих из них искали родные, но ребята часто боялись отвечать. Тем, кто все же решил отправить письмо, другие говорили: «Что ты делаешь? Куда эти письма попадут? А если по ним найдут и убьют твоих родителей?»

Я участвовала также в обмене пленными. Это был долгий процесс с участием ОБСЕ и представителями обеих сторон конфликта. Как пригласили меня? Дело в том, что участниками нашей международной конференции были разные представители, самые большие группы — чеченцы, русские, ингуши. Все хотели быть услышанными, у многих создалось ощущение, что их судьбы никому не интересны.

И один из участников конференции предложил мне принять участие в обмене пленными в качестве наблюдателя. Я, конечно, согласилась. Это эмоционально очень сложный процесс, особенно если ты не утратил способности понимать чужую боль.

Пока мы ожидали [передачи людей], я решила, что стоит увидеть наших ребят, спросить их, что с ними, как они настроены. Когда я наблюдала процесс, то вдруг поняла, какая разница между двумя сторонами. У российских солдат при обмене не было никого из родных, это сильно отличало процедуру с чеченской стороны, где присутствовали близкие.

Во всей этой работе было много всякого, очень непростого и страшного. Это большой и ответственный труд. Как-то мой коллега сказал, что миротворчество — это как ходить по лезвию бритвы кошачьими лапами. Мне сначала было непонятно, но потом я осознала, что так и есть. Миротворчество — это очень болезненно, трудно, и ты всегда виноват для всех сторон.

Семья меня поддерживала, а в первые миротворческие поездки в Чечню муж ездил со мной. Я никак не могла убедить его этого не делать, ведь у нас дети. Они, кстати, потом участвовали в семинарах: им было важно осознать глубину происходящего. Я знаю, что рано или поздно начавшаяся война постучится в каждый дом и чем раньше мы ее остановим, тем лучше.

Важная часть миростроительства—диалоговые встречи. На одной из наших конференций [в 2006 году] была создана межрегиональная общественная организация «Эхо войны», председателем совета которой стала [чеченская правозащитница] Зайнап Хамитовна Гашаева.

В рамках организации происходил очень важный диалог между теми, кто искал своих детей в Чечне, и чеченскими активистами, которые боролись за мир. Никто из них никогда не отказывался разговаривать, потому что обе стороны хотели мира. По большому счету, мы ведем диалог до сих пор, хотя некоторые теперь живут в других странах. Поддерживаем настоящие отношения, не заискиваем друг перед другом и не посыпаем головы пеплом.

Для молодых чеченцев и ростовчан «Женщины Дона» организовывали диалоговые группы. Мы пытались выстроить для них работу на будущее. Когда случился «Вагнер» со своей «акцией» по России, то мне стали звонить коллеги, дружба и диалог с которыми у нас начались во время нашей работы в Чечне. Мне в душе было очень тепло оттого, что мы, наверное, действительно делали что-то важное и правильное.

Конечно, тут присутствует моя [личная] оценка, но я точно понимаю, что мы это делали, потому что были заинтересованы. Нам хотелось это [войну] прекратить. Важно, что и та сторона чувствовала так же, и они до сих пор это помнят несмотря на то, что жизнь каждого из нас совсем не проста.

«Женщины Дона», Украина и отношения с властью

В свете сегодняшних событий про актуальную работу «Женщин Дона» сложно говорить. До 24 февраля 2022 года шел диалог между женщинами из Украины, в том числе с территорий ОРДЛО [отдельные районы Донецкой и Луганской областей, аббревиатура из Минских соглашений] и России. Это была огромная и продуктивная работа. Конечно, мне понятны возгласы о том, какое это имеет значение теперь, раз идет война. Но для меня и тех, кто был в этом процессе, даже тех, кто только соприкасался с ним, это имеет значение. Это имеет значение, чтобы быть готовым к вопросу «А где вы были восемь лет?», но и не только. Это имеет значение и для настоящего, и для будущего.

Я больше не лидер организации «Женщины Дона». Сегодня для меня Союз — собирательный образ, это теперь не столько организация, сколько единомышленницы и миротворицы. Они продолжают деятельность. О том, что именно и как они делают, я предпочитаю не говорить, потому что мирный процесс и протест сейчас страшнее немирного. Что происходит с теми, кто стоял с [антивоенным] плакатом в одиночном пикете? Что происходит с теми, кто просто сказал, что он или она против войны и агрессии? Их штрафуют, в отношении них возбуждают уголовные дела, их сажают на жуткие сроки. Агрессивные действия [со стороны полиции и власти] практически всегда безнаказанны, этому есть десятки подтверждений, поэтому нам надо беречь наших миротвориц.

В разное время мы по-разному взаимодействовали с теми, кого называют властью. Это всегда было непросто, но я считаю, что нужно быть честной.

Во-первых, существуют разные уровни власти: федеральная, региональная и местная. С каждым уровнем удавалось взаимодействовать и даже поднимать сложные темы, решать вопросы, проводить совместные мероприятия. Во-вторых, в зависимости от времени эта работа тоже была разной, но все взаимодействие постепенно сходило на нет, и началось это еще до принятия законов об иноагентстве.

В кулуарах власти принимали решения, согласия с которыми невозможно было получить от гражданского общества страны. Соответственно, началось медленное его удушение. На каком-то этапе я начала замечать, что даже региональные власти не сразу понимали, что происходит и почему им нужно клеймить или не сотрудничать с теми организациями, с которыми они давно и эффективно решали проблемы.

Однако «непонимающих» постепенно убирали, появлялись новые люди, у которых не было опыта взаимодействия с нами или присутствовали другие интересы. С местным уровнем это случилось гораздо быстрее. Так что почти за 30 лет работы организации мы видели разное отношение к себе. Неизменно было лишь одно: мы были нужны людям.

Очень бы хотелось сказать, что внесение «Женщин Дона» в список иноагентов и возбужденное против меня уголовное дело никак не повлияло на нас. Но это совсем не так. Нам разбивали окна, писали на стенах офиса, выстраивались на акции против Союза, организовывали его дискредитацию. У всего этого было, вероятно, несколько целей: испугать нас, привлечь местных людей к процессу обструкции [препятствие деятельности] и, вероятно, чтобы люди тоже испугались и не приходили к нам ни за помощью, ни поддержать нас.

То, как работают «Женщины Дона» до настоящего момента, демонстрирует, что ни одна из этих целей не достигнута. Организация работает, и еще как. Людей к нам стало приходить значительно больше. Это не только те, кому нужно помогать, но и те, кто приходит сам помочь или [поучаствовать] в мероприятиях: дискуссионном клубе, показах [фильмов] или даже форум-театре.

Что касается меня лично, то и я все это пережила, хотя были ужасно тяжелые и страшные моменты. Но поддержка моей семьи — мужа и сыновей, друзей и коллег помогла мне устоять и не сломаться.

Читайте также

Феминистская публичная политика в России. Как развивался женский активизм на фоне авторитарного отката 2010-х

Вооруженный и политический феминизм в Рожаве: как курдским женщинам удалось отнять власть у патриархального милитаризма

Почему провалилась революция на Болотной? Монолог политика Сергея Удальцова о закулисной политике и деградации власти из книги «Конец свободной эпохи. Лица болотной»