Владимир Ленин стал не только выдающимся идеологом эпохи и удивительно плодовитым публицистом, но и одним из самых переводимых авторов в мире. Тексты вождя мирового пролетариата, сыгравшего ключевую роль в истории XX века, изучали вдоль и поперек. Марксисты и революционеры черпали в его выступлениях энергию и вдохновение, а диссиденты обнаруживали жёсткость авторитарного лидера.

В статье, анализирующей ленинскую полемическую манеру, журналист Алексей Бодяшкин разбирает речевые приёмы Ильича и объясняет, чем полемика революционера похожа на игру в шахматы и пинг-понг, зачем он сочетал высокий стиль с просторечными фразами, какие литературные отсылки использовал и почему так хорошо умел спорить и убеждать.

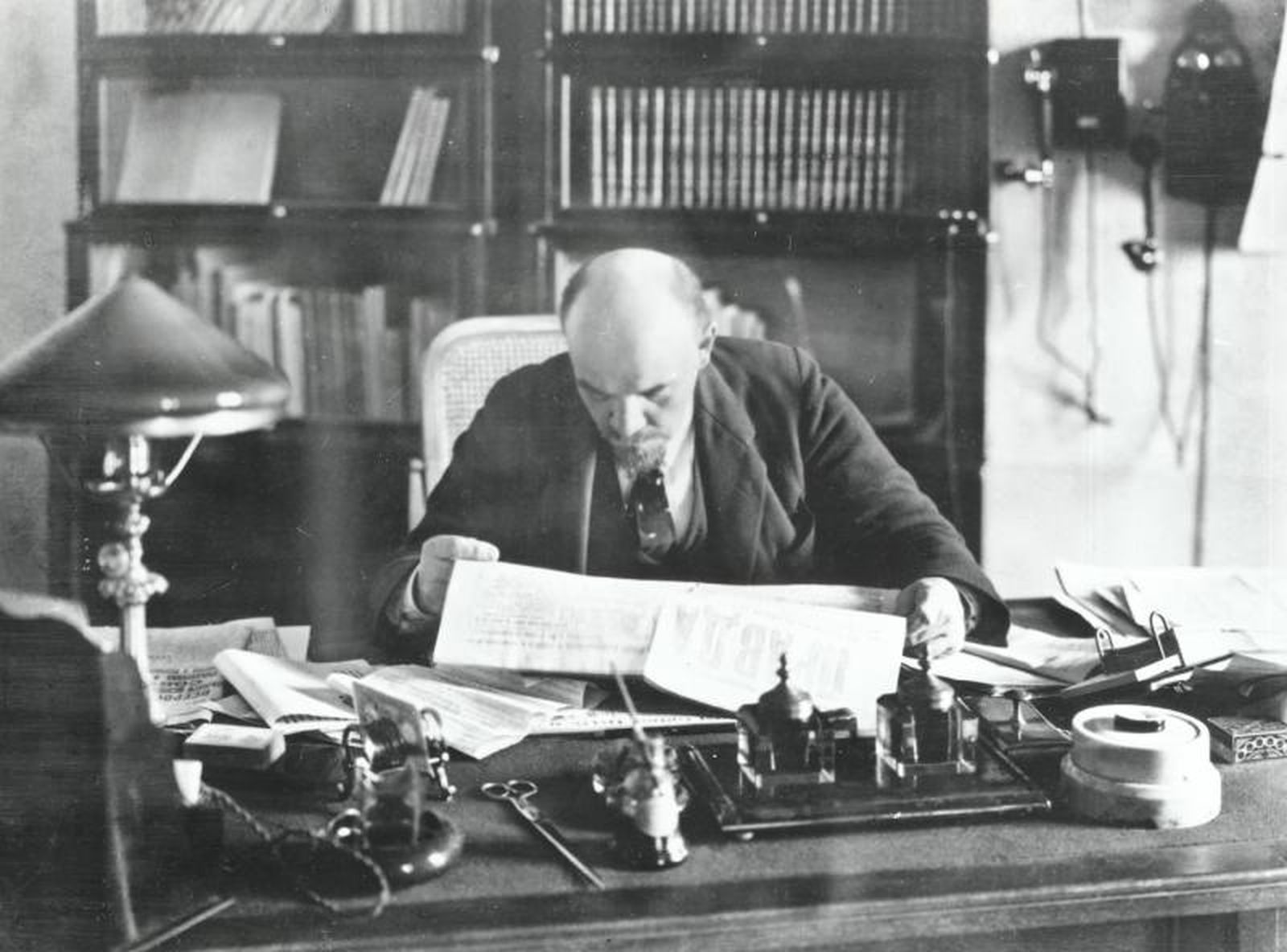

«Есть в Ленине керженский дух, игуменский окрик в декретах!» — написал знаменитый поэт. «Он управлял теченьем мысли — и только потому страной», — написал другой знаменитый поэт. Оба попали в яблочко. По воле эпохи Ленин стал не только талантливым и удивительно плодовитым публицистом (318 книг, общий тираж только в СССР — 630 миллионов экземпляров), но и одним из самых изучаемых идеологов в мире. Из-за титанической роли Владимира Ильича Ульянова в истории двадцатого века его тексты анализировались вдоль и поперёк, скрупулёзно рассматривались под коммунистическими лупами и под антисоветскими микроскопами. Их отважно препарировали русские формалисты (поколения Тынянова, Шкловского и Эйхенбаума), пытаясь разгадать речевую механику. Строго говоря, после всего написанного и сказанного о Ленине глупо стараться добавить что-то весомое: это будет лишняя кружка воды, выплеснутая в Атлантику. Но поскольку Ленин интересен нам как неординарная личность, мы снова (пусть и по-дилетантски) обратим внимание на некоторые слова, фразы и речевые приёмы вождя мирового пролетариата. Что ни говори, Ленин — это человек, который точно умел спорить, доказывать и убеждать. А нам остаётся учиться, учиться и учиться.

Март 1918 года. Разорённая Россия измотана четырёхлетней войной. Ленин выступает в холодном Петрограде на Седьмом съезде РКП (б), где обсуждается больной вопрос о заключении мира с Германией. Его доклад пестрит историческими примерами, риторическими вопросами и яркими цитатами. Лидер большевиков, несмотря на отсутствие компромисса в партии, сумел обосновать перед соратниками крайне тяжёлое решение ЦК — подписать «похабный» Брест-Литовский договор. Процитируем фрагмент из того выступления:

«…Только дети могут не понять, что в такую эпоху, когда наступает мучительно долгий период освобождения, которое только что создало Советскую власть, подняло на высшую ступень ее развития, только дети могут не понимать того, что здесь должна быть длительная, осмотрительная борьба. Позорный мирный договор подымает восстание, но когда товарищи из „Коммуниста“ рассуждают о войне, у них, в сущности, только апелляция к чувству. „Позорный, неслыханный, унизительный мир!“ Они апеллируют к чувству, позабыв то, что у людей сжимались руки в кулаки и кровавые мальчики были перед глазами. Что они, в сущности, говорят? „Никогда сознательный революционер не переживет этого, не пойдет на этот позор“. Эта газета носит кличку „Коммунист“, но ей следует носить кличку „Шляхтич“, ибо она смотрит с точки зрения шляхтича, который сказал, умирая в красивой позе со шпагой: „Мир — это позор, война — это честь!“ Они смотрят с точки зрения шляхтича, но я подхожу с точки зрения крестьянина. Если я иду на мир, когда армия бежит и не может не бежать, не теряя тысячи людей, я беру его, чтобы не было хуже. Разве позорен договор? Да меня оправдает всякий серьезный крестьянин и рабочий, потому что они понимают, что мир есть средство для накопления сил. История скажет, кто прав. На нее я ссылался не раз, такова история освобождения немцев от Наполеона».

Ленин убедил всех в своей правоте. Значимость его слов стоит на трёх китах: а) огромный авторитет и личная харизма говорящего; б) абсолютная рациональность содержания при абсолютной эмоциональности формы; в) перенос внимания аудитории с трагического настоящего на перспективы будущего. Последний аспект тут особенно важен, ведь в условиях полного краха очень трудно не посыпать голову пеплом, а находить позитивно окрашенные фразы. Ленин даёт своей речью ценнейший урок, заражая скептиков верой в завтрашний день (хотя далеко не всех). Он говорит: «дай бог отступить в полупорядке, выиграть малейший промежуток времени, чтобы больная часть нашего организма хоть сколько-нибудь рассосалась. Организм в целом здоров, он преодолеет болезнь». Исторически он оказался прав.

Что касается апелляции к разуму, это ещё один ключ к пониманию Ленина: чувства должны быть отброшены в сторону, и только беспощадная логика может служить надёжным компасом.

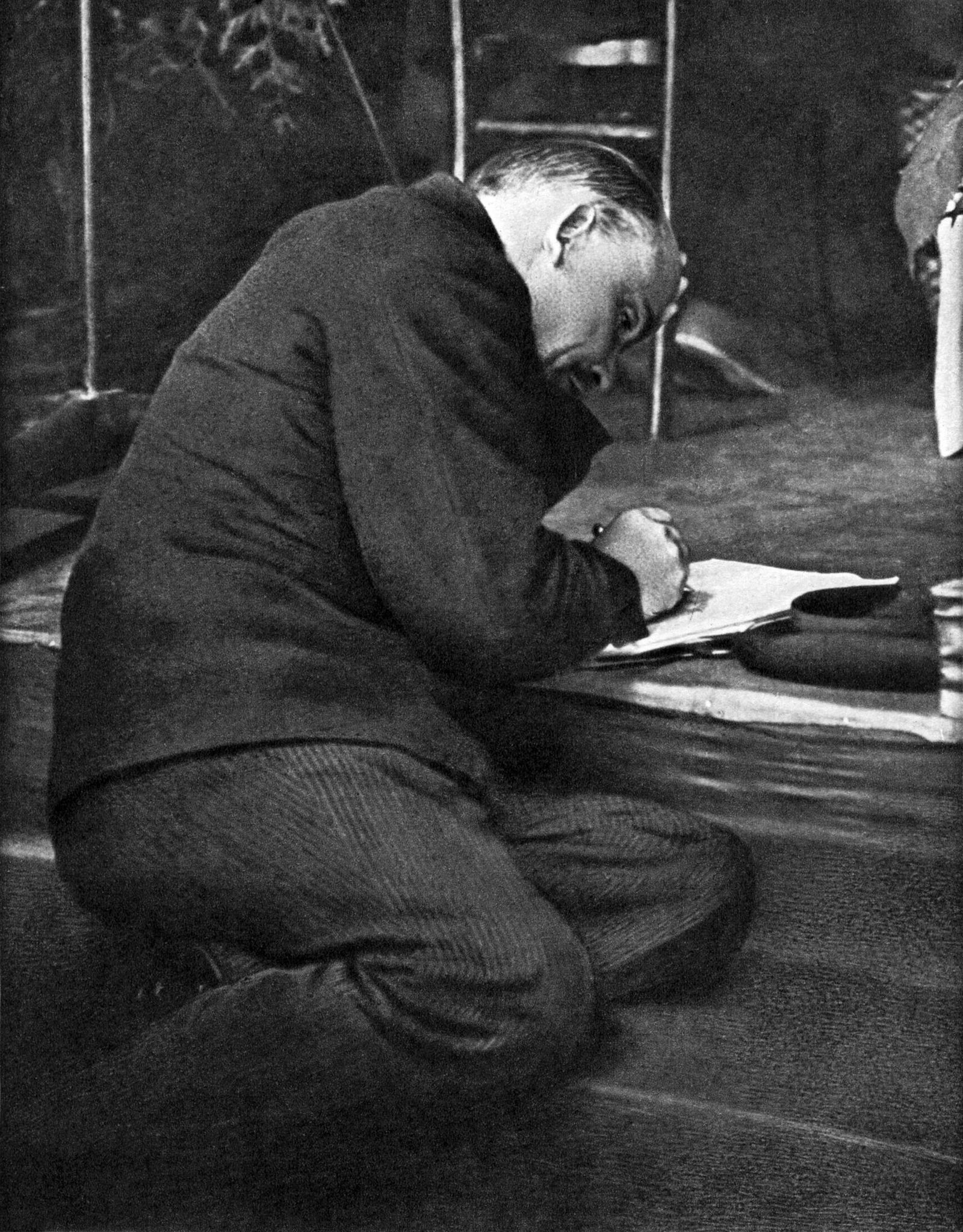

Письменная речь не сильно отличалась от устной. Логическая строгость и последовательность находили отражение в структуре огромного количества произведений. При этом Ленин очень любил нумеровать важные тезисы и раскладывать всё по пунктам. Зримый путь от первого номера ко второму и от второго к третьему должен был показать, что у автора есть чёткий план и конкретное представление о положении дел. Не только аргументы, но и простые опорные мысли тоже выстраиваются в цепочку, как мы видим в работе «Ещё раз о профсоюзах»: «…требование всесторонности предостережёт нас от ошибок и омертвения. Это во-1-х. Во-2-х, диалектическая логика требует, чтобы брать предмет в его развитии <…>. В-3-х, диалектическая логика учит, что абстрактной истины нет, истина всегда конкретна…». Такой стиль рассуждений (и устных, и письменных) можно сравнить с речевым поведением вымышленного сыщика Эраста Фандорина, героя детективов Бориса Акунина (вспомним характерное для Эраста Петровича «это — раз», «это — два…»).

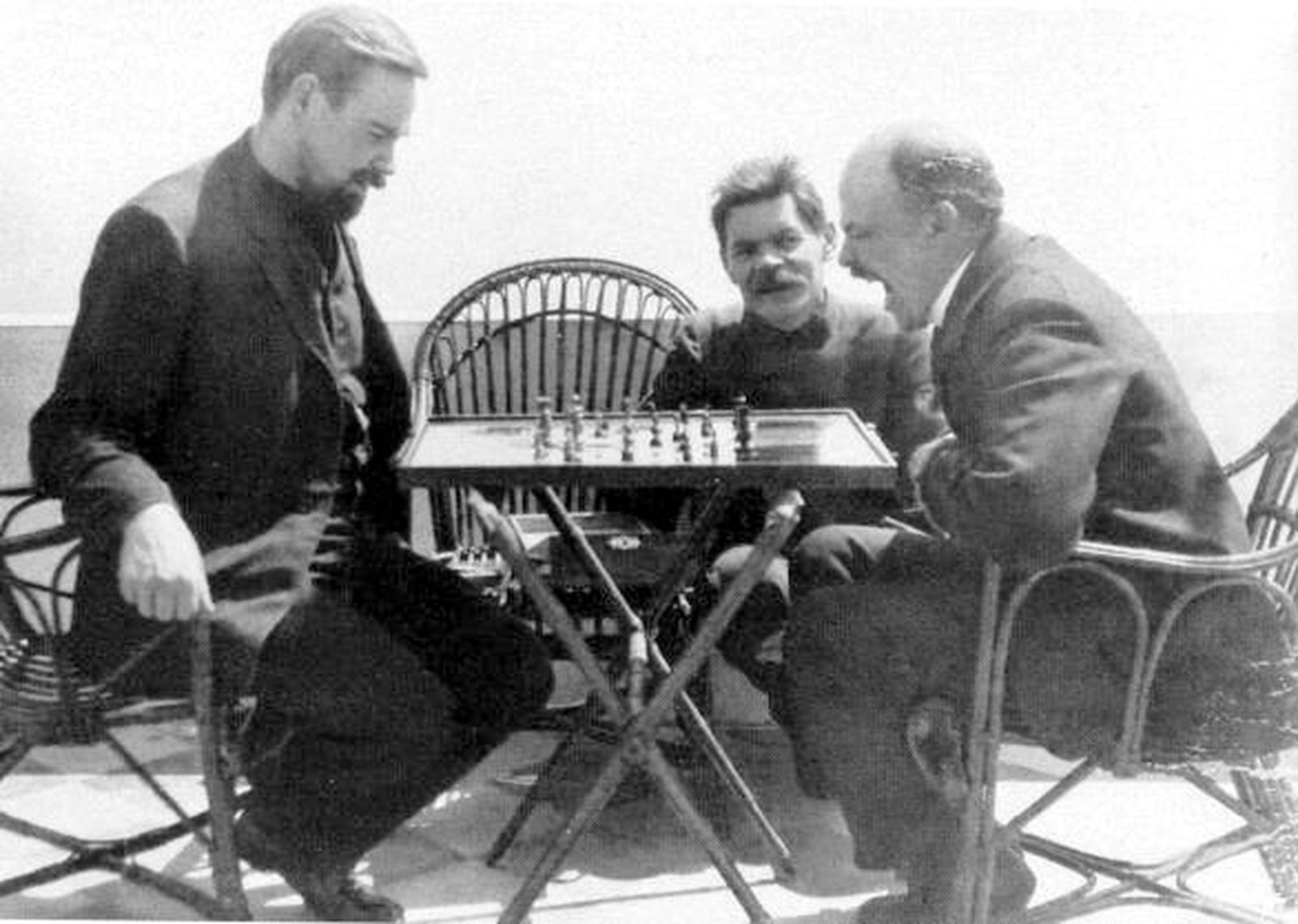

Добавим, что аналитическое мышление Ильича предопределяло не только стиль его письма, но и некоторые хобби, включая игру в шахматы. Потребность тактика и стратега в войнах на чёрно-белой доске подтверждалась документально (широко известны фотографии с Капри, где Ленин играл в шахматы с большевиком Богдановым), да и в искусстве нашла отражение (вспомним у Маяковского: «Скажем, мне бильярд — отращиваю глаз. Шахматы ему — они вождям полезней…»).

Как известно, в шахматах можно закрываться от атаки чужих фигур, одновременно создавая угрозу для противника. В текстах Ленин предпочитал обезоруживать врага с помощью ядовитых или насмешливых кавычек, на что обратил внимание выдающийся лингвист и литературовед Юрий Тынянов: «Из фразы противника изымается слово и ставится под кавычки (графические или интонационные). Стоит просмотреть статьи и речи Ленина, чтобы увидеть, что они пестрят этими кавычками. Ленин любит говорить словами противника, но он их заставляет заподозривать, лишает их силы, оставляет от них шелуху». Кавычки стали таким же неотъемлемым ленинским атрибутом, как его характерный прищур.

Помимо «шахматных» образов при анализе ленинской полемической манеры на ум приходит метафора пинг-понга. Видимо, всё дело в умении правильно отбивать летящий шарик, то есть ставить риторические вопросы и сразу же на них отвечать. Автор априори открыт для диалога с читателем, а не замыкается в башне из слоновой кости; он приглашает нас к совместным рассуждениям. «Почему рассуждение Бухарина есть мёртвый и бессодержательный эклектицизм? Потому, что у Бухарина нет и тени попытки самостоятельно, с своей точки зрения, проанализировать как всю историю данного спора <…>, так и весь подход к вопросу». Похожий пример — один из сотен — видим в речи на десятом съезде РКП (б): «…можно ли остаться непременно при теперешнем положении? Нельзя. И связывать себе этим руки будет безусловно ошибкой».

Признаем, что Ленин мог быть многословным и довольно заумным, если речь заходила о принципиальных для него нюансах политической жизни — это вам не Сталин с его гранитной простотой и многократными повторами лапидарных мыслей. В то же время именно Ленин (тут советская пропаганда ничего не исказила) хорошо умел чередовать «высокий» и «низкий» регистр для более эффективного убеждения. И если с соратниками по партии он общался на птичьем наречии марксисткой науки, то с народом говорил «на простом и понятном тебе языке» (как пела о Ленине солистка группы «Барто») — достаточно прослушать знаменитую сохранившуюся речь «Что такое советская власть?»

«Что такое Советская власть? В чём заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять ещё в большинстве стран? Сущность её, привлекающая к себе рабочих каждой страны всё больше и больше, состоит в том, что прежде государством управляли так или иначе богатые или капиталисты, а теперь в первый раз управляют государством — притом в массовом числе — как раз те классы, которых капитализм угнетал».

Когда будущий вождь революции конфликтовал с оппонентами, он любил сочетать высокий стиль с просторечными и разговорными фразами, пропитанными едкой иронией. Яростная заочная полемика, встроенная в ленинские рассуждения, становилась ужасно похожа на устный спор. Да, Ильич — философ, но философ азартный. Читая «Крах Второго Интернационала», мы так и видим возмущённого Ленина, который будто бы прохаживается по кабинету вдоль стола, поворачиваясь на пятках штиблет и высмеивая ренегата Каутского:

«Новый софизм и новый обман рабочих: война, изволите видеть, не „чисто“ империалистская! По вопросу о характере и значении современной войны Каутский колеблется поразительно, причем все время точные и формальные заявления Базельского и Хемницкого съездов обходятся сим партийным вождем так же осторожно, как вор обходит место своей последней кражи. <…> Каутский утверждал, что война „все же в последнем счете империалистская“ (стр. 64). Теперь вносится новая оговорочка: не чисто империалистская — а какая же еще? Оказывается, еще — национальная! <…> Вот вам ещё образчик проституирования марксизма!»

То, что монолог по сути подменяется воображаемым диалогом, очень важно: получается живо и более непосредственно. Ленин, надо сказать, почти всегда выражается вполне литературно и не опускается — кто бы что ни говорил! — до грубой площадной брани (пресловутое «говно» в письме Горькому — скорее исключение из правил).

Даже оскорбления у него выходят по-своему изящными, по сегодняшним меркам вполне умеренными: «тупые педанты и крючкотворы», «лакеи», «кумушки советских учреждений», «тупоумие», «прислужники немецкой буржуазии», «эклектическая пустышка», «примирительно-слащавый шовинизм».

В отличие от современных полемистов, вождь мирового пролетариата не скупился на литературные отсылки — что, безусловно, было эффектным приёмом. При этом культурный бэкграунд Ленина был преимущественно традиционалистским, поэтому вождь — как справедливо напоминал читателям The Guardian писатель и публицист Тарик Али — опирался на классическое наследие, от Гоголя и Пушкина до Чернышевского и Толстого (русские титаны влияли на формирование личности так же сильно, как Шекспир или Гёте). Революционность мышления диалектически переплеталась с консерватизмом на уровне эстетики. В самом деле, в нынешних политических дебатах не так часто услышишь аллюзии на какого-нибудь Салтыкова-Щедрина: «Вот вам третий и главный „мальчик без штанов“, г. Семковский, который на страницах ликвидаторской газеты перед великорусской публикой „разносит“ § 9-й программы и в то же время заявляет, что он „не разделяет по некоторым соображениям предложения“ об исключении этого параграфа! Невероятно, но факт». Мальчик без штанов! Не просто обзывательство, а именно отсылка к «тому самому» мальчику. Кто читал, тот поймёт.

Как видим, к рациональным аргументам Ильич непременно присовокуплял хлёсткие эмоциональные выражения, призванные заранее разоблачить противника. И нельзя не заметить, что Ленин — будучи противником «трескучих» фраз и любой излишней «художественности» — время от времени сам придумывал остроумные образы и яркие сравнения: «…это бесподобное рассуждение есть такое безграничное издевательство над социализмом, что лучшим ответом на него было бы заказать медаль с фигурами Вильгельма Второго и Николая Второго на одной стороне, Плеханова и Каутского на другой. Истинный интернационализм, видите ли, состоит в оправдании того, чтобы французские рабочие стреляли в немецких…!»

Один из крайне важных компонентов ленинского успеха в качестве оратора и публициста — почти полное отсутствие самолюбования.

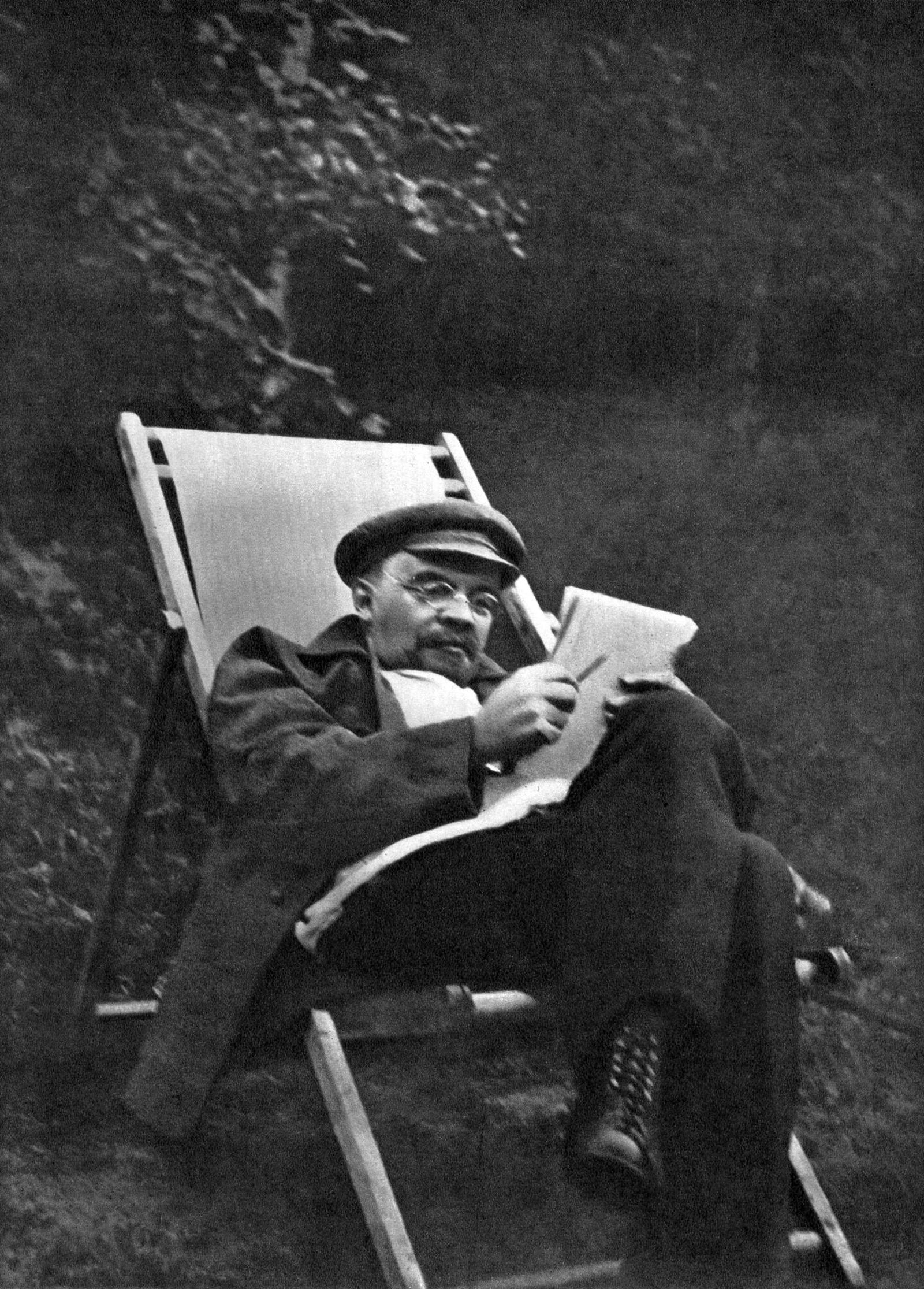

В современных медиа резвится целый табун самовлюблённых нарциссов, для которых скорее важна эффектная самопрезентация, а не содержание высказывания. Ленин же, несмотря на ошеломляющую эрудицию, нарциссом никогда не был. Более того, поучая и обличая врагов, он мог признавать свои ошибки или недостаток какой-то информации (например, о проблемах революции в Китае в 1911 году). Согласитесь, что это подкупает и внушает некоторое уважение к оппоненту. Даже противники признавали, что ни на бумаге, ни на трибуне, ни в быту лидер большевиков никогда не занимался конструированием собственного культа; наоборот — страшно ненавидел любой вождизм. К слову, именно поэтому в 1920 году Ленин покинул зал президиума, когда восторженные делегаты собрались устроить пышное празднование его 50-летнего юбилея.

Напоследок нельзя не сказать пару слов… о самих словах. Как мы знаем, убедительность текста зависит не только от фактуры и обилия аргументов (без этого «каркаса» конструкция просто рассыплется), но и от красоты речи, от стихии живого языка. И здесь наблюдается явный парадокс. С одной стороны, Ленина отличала прагматическая сухость и аскетичная манера излагать мысли (в отличие, скажем, от Керенского). С другой стороны, Ленин умел очень образно «припечатать» кого нужно — да так, что слово запоминалось надолго и убеждало самой оригинальностью. Молотов, например, получил в своё время выразительное прозвище «каменная задница».

Владимир Ильич страшно не любил футуристов и изобретателей нового дискурса (однажды сделал строгий выговор наркому Луначарскому за предложение опубликовать поэму Маяковского «150.000.000»), но это не помешало ему использовать в полемическом азарте собственные меткие неологизмы: чего стоят только «комврун» (коммунистический врун) и «комсановник». Исследователь К. В. Наумов ещё в конце 1960-х годов показал, насколько свободно Ильич распоряжался суффиксами и приставками, изобретая такие слова, как «возбудировать», «глупизм» и «шарлатанизм». Это хороший урок для современных журналистов и публицистов, которые ищут собственный стиль: слово, повёрнутое под другим углом, уже играет новыми красками.

Закономерно, что Ленин был хорошим литературным критиком (ипостась, о которой многие теперь забывают), да и в партийных анкетах напротив слова «профессия» скромно писал «литератор». И когда Ильич признавался, что его «перепахал» роман Чернышевского «Что делать?», это тоже, как ни крути, было маркером авторской самобытности. Наконец, читая Ленина, мы не только узнаём его самого, но и купаемся в языке того времени — а этот язык способен по-настоящему удивлять и даже ставить в тупик. К примеру, автор статьи долго не мог понять, почему в одной из работ после слова «демонстрировать» у Владимира Ильича нет никакого существительного. Оказалось, что это слово означало «участвовать в демонстрациях» — сегодня уже никто так не скажет и не напишет. Ленин, конечно, не был непревзойдённым мастером изящной словесности, но ценил красивую русскую речь и сформулировал ещё одно замечание, весьма актуальное в наши дни: если хотите быть убедительными, будьте аккуратны с иностранными заимствованиями.

«Русский язык мы портим. Иностранные слова употребляем без надобности. Употребляем их неправильно. К чему говорить „дефекты“, когда можно сказать недочеты, или недостатки, или пробелы? Конечно, когда человек, недавно научившийся читать вообще и особенно читать газеты, принимается усердно читать их, он невольно усваивает газетные обороты речи. Именно газетный язык у нас, однако, тоже начинает портиться. Если недавно научившемуся читать простительно употреблять, как новинку, иностранные слова, то литераторам простить этого нельзя. Не пора ли нам объявить войну употреблению иностранных слов без надобности?»

Вот уж правда: всё новое — хорошо забытое старое! Но главное, что капитализм снова ждёт у двери, стоит только покинуть комнату и совершить ошибку. А вот Ильича нет. Во всяком случае, пока. Но всякого лидера, как учат нас марксисты, выковывает революционная ситуация. Tempora mutantur, et nos mutamur in illis.