Каждый день я попадаю в ситуации, в которых вместо тысячи слов хочется дать одну ссылку. Я решил написать простой материал не про деривативы и валютные свопы — не экономический ликбез, но нечто поясняющее происходящее в современном мире через призму поиска финансового благополучия каждым отдельным человеком. Нет, я не составляю учебник и не провожу аналитическое исследование. Я просто пишу то, что, как мне самому кажется, было бы здорово понимать, независимо от того, кто ты — тайный поэт или врач-педиатр. Вдруг пригодится.

Венчурный капитализм

За этими словами все, что раздражает тебя в бородатых парнях со смузи, в поколении бездельников, в миллиардерах, которые ничего не сделали. За ними же — SpaceX и Google сегодня, лечение от старости и мир без границ завтра, но дело не в этом.

Венчурный капитализм, как, думаю, понятно из названия — это рискованный капитализм. Если быть до конца прямолинейным — это практически случайный капитализм, то есть капитализм игрока в казино. Казино, ставки в котором исчисляются десятками и сотнями миллионов долларов, а выигрыши — миллиардами. И вся Кремневая Долина, Сингапур, Финляндия, Израиль и многие другие страны и территории обязаны этому казино своим благосостоянием. И, да, уже вижу твою саркастичную ухмылку: одно дело игроки, другое — владельцы казино. Но, нет, мой друг, все перечисленные мной выше — игроки.

Как это работает? Просто и почти абсурдно. Суть в том, что лучше всего большие деньги работают в «не тех руках». Биографии лидеров стартап-индустрии – лучшее подтверждение. Недоучки, сумасброды, достаточно посмотреть Социальную Сеть или Пиратов Силиконовой Долины. Если дать огромные, непропорциональные возможности странным, совершенно не заслуживающим этого типам, которые от всей души хотят «поиметь эту реальность», — у них это может получиться. Шанс исчезающе мал, но умные, рассудительные, хорошо образованные элитарии с этим не справляются вовсе.

Так зачем я тебе это рассказываю, какой в этом прок? Поясню. Представь себе свою жизнь. Теоретически, у тебя всего три варианта:

Первый. Ты входишь в пару процентов населения, которым повезло родиться в семье с очень высоким уровнем достатка. Ты финансово свободен, имеешь доступ ко всему, к чему только можно захотеть. Но ты несчастлив. Профессор Мансел Айлвард объяснил бы лучше меня, но говоря по-простому, если ты не работаешь — ты ощущаешь свою бессмысленность и никчемность, а если работаешь, то попадаешь в густую тень достижений успешных родственников и становишься заложником привилегий, а в результате чувствуешь то же самое. Твои предки, так вышло, люди выдающиеся, а ты — нет. И никаких оправданий.

Второй. Ты — представитель широкого среднего класса. У тебя приличная работа, есть где жить, есть что есть. Путешествия и хороший автомобиль тоже вполне могут быть. Но, что называется, уже либо-либо. И в этот момент становится понятно, что вот это «неплохо» — это все. Больше ничего не будет. Твои доходы, может, и будут расти, но лишь пропорционально тому, как будет теряться потребность в них. Возможно, ты немного улучшишь свой уровень жизни, но ничего особенного. Ты можешь работать больше, но тогда твой заряд сил иссякнет быстрее и всю избыточную прибыль ты потратишь на лечение. В итоговом балансе, стоимость часа твоего труда уже вычислена, и цифра безжалостно объективна. Умножь ее на всю предполагаемую оставшуюся жизнь, и ты узнаешь, сколько ты стоишь. Ты застрял и чем дальше, тем больше будешь увязать в трясине повседневности. Это — твой персональный День Сурка, тепловая смерть вселенной в масштабах личного микрокосма, кафкианский ад и все прочее, что ты сам прекрасно понимаешь, только называешь почему-то не реализмом, а затяжной депрессией.

Третий. Ты — маргинал. Жизнь мало что тебе дала и ты убедил себя, что не очень-то и хотелось. Кому нужны эти ценности отупелого общества потребления, если закат каждый день бесплатно. Или — что ты себе говоришь, когда понимаешь, что поездка на концерт любимой панк-группы тебе не по карману, а вместо закатов у тебя тяжелая работа, да и с ней скорее повезло, если сравнивать с положением многих знакомых. Да, материальные блага, быть может, и переоценены, но сам факт, что ты читаешь эти слова, доказывает, что живешь ты не в иной, прекрасной и непостижимой мне реальности, а в этой — меркантильной и жестокой, — просто внизу. И было бы странно на твоем месте отказываться понимать, что оставляя в своем мире место компьютеру и интернету, ты открываешь щелочку, через которую его давно пропитал весь тот буржуазный смрад, который ты так ненавидишь. И поменять ничего, увы, не выйдет. Никакая революция низов не приведет тебя наверх, всеобщее равенство — мечта, проданная тебе маркетологом вместе с футболкой «fuck the system», прибыль с которой, кстати, в три конца.

Нет, искренне надеюсь, что у тебя все не так мрачно, как я описываю, но все же, кое в чем я наверняка угадал. Так, и причем тут венчурный капитализм? Венчурный капитализм — это форма социальных взаимосвязей в обществе, при которой люди, корпорации и даже государства с огромными деньгами вдруг решают отдать эти деньги тебе. По сути, система пускает тебя наверх ровно потому, что таких, как ты, до последнего времени никто ни о чем не спрашивал. А если спросить — может получиться все что угодно. Никто, мне кажется, не сказал об этом лучше, чем хиппи наркоман, основавший самую дорогую корпорацию в мире: «Нет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать. Мы нанимаем людей, чтобы они говорили, что делать нам».

Какие выводы из этого стоит сделать? Я вижу два.

Первый. Всегда стоит искать возможности сорвать куш. Сейчас раздача больших кусков пирога поставлена на поток. Мы наконец живем в такое время, когда не надо быть, «как они», чтобы иметь то, что имеют «они», — и речь не только о деньгах. Кстати, бородатые парни — это тоже «как они». Это карго культ странности. К реальной личной востребованной уникальности имеет мало отношения. Быть, как эти парни, — не путь наверх, ровно настолько же, насколько не путь наверх пиджак и галстук. Не будь, как эти парни. Удача уже ищет тебя, просто не дай ей перепутать тебя с кем-то другим или не заметить.

Второй. Риск — это выгодная инвестиция. Времени, сил, средств. Рискуй хотя бы на 5% своих ресурсов. Если это и не принесет успех, то по крайней мере даст на него надежду и прибавит сил. Лотерейный билет, что ли, купи хотя бы.

Общество потребления

Да, брось — наверное, думаешь ты, — уж про консюмеризм-то я точно знаю и без тебя. Понты, гламур, айфон в кредит — все понятно. Да, согласен, вряд ли это понятие будет для кого-то в новинку. Но все же, я думаю, о нем тоже стоит написать.

Первое, о чем говорят незаслуженно мало, — это об альтернативе обществу потребления. Само по себе, оно возникает довольно естественно. Человеку в жизни постоянно чего-то не хватает. Это биология. Нам надо охотиться, чтобы выжить. Даже если у тебя еще сохранилась добрая половина мамонта, а в пещере тепло и сухо — тебя тянет вновь идти на охоту и поиски. Ты не удовлетворен. Если бы мы были устроены иначе, любая непредвиденность приводила бы к почти неизбежной гибели. Добыть мамонта не так просто с первого раза, а пещеры имеют свойство приходить в негодность без предупреждения. Без запасного плана никак. У природы было два пути подтолкнуть нас к выживанию: сделать нас параноиками, постоянно ощущающими опасность и зыбкость нашей жизни, или превратить в ненасытные, рыскающие порождения алчности. Природа выбрала второй, более гуманный, вариант, и так появление общества потребления стало вопросом времени. Набить холодильник и прогреть жилье — уже не проблема, а мы все еще рыщем, чего бы еще приобрести. Но мы не роботы, запрограммированные раз и навсегда. Мы можем влиять на свою природу. Рассмотрим варианты.

Что если научиться управлять собственными желаниями? Вот чувствуешь, на охоту тянет, — и сразу говоришь себе: успокойся, это просто консюмеризм. У тебя все хорошо, поводов суетиться нет. Со временем это, конечно же, получится. Но что именно получится? Как далеко продвинулось бы наше общество без неутолимой жажды? Нам ведь почти ничего не нужно. Давайте расселимся все по теплым странам и будем кушать кокосы и дары моря. Ведь так сегодня уже многие делают — почему бы не признать, что именно они правы? Но, постой, а кто будет шить нам одежду, лечить нас, плести веревки и вязать гамаки? Ну, тут все просто, что-то — мы сами, а что-то пусть делают те, у кого призвание. Ой, секундочку, но разве это призвание — не зов того самого инстинкта, который мы с таким трудом побороли? Разве жажда знаний — не та же жажда потреблять что-то сверх меры?

Мы хотим учиться и осваивать навыки тем же самым чувством, которым хотим айфон. Мы хотим обладать. Подави эту потребность, создай тепличные условия — и получишь общество, которому не нужно вообще ничего. Социум, который ждет своего голодного года, чтобы наконец вымереть в полном составе. Невозможно отделить полезную ненасытность от бесполезной, а если универсального правила нет, нет и системы.

Хорошо, если так просто искоренить общество потребления не выходит, давай попробуем его приручить: то есть из общества индивидуального потребления — а именно таково его полное название — создадим общество контролируемого потребления. Знания и умения — хорошо, барахло и тусовки — плохо. И так мы плавно переходим ко второму важному и мало афишируемому аспекту общества потребления: общество потребления — общество свободы. Вот, например, знания хорошо, но любые ли знания? Знание всех серий очередного сериала — это полезное знание или просто жажда контента? Ограничим-ка мы ненужные знания, а книги с ними сожжем.

Чувствуешь, к чему я веду? Да, все верно: к тому, что нет принципиальной разницы, что уничтожается — книги великих писателей или банки кока-колы. Нет принципиальной разницы, что ограничивать и публично осуждать — авангардизм в искусстве или «Дом-2» какой-нибудь. Запрет и ограничение — это всегда плохо. Всегда. Будь то детская порнография или не религиозная живопись.

Это самый грубый, самый бесчеловечный, самый варварский инструмент общественного контроля. Мы вынуждены — именно вынуждены — использовать его, так же как вынуждены воевать. Каждое внесенное ограничение без чувства сожаления — это маленький шаг к тоталитаризму, Оруэллу и прочему подобному.

А особенно ужасно радоваться победам на поле запретов и подавлений. Искоренить проблему — не равно решить ее. Даже в случае с педофилией, будь она неладна, уничтожить ее полностью — значит уничтожить людей, которые ею болеют: уничтожить Набокова с его «Лолитой» и «Камерой Обскура», ведь нельзя же делить Зло на сорта. Все в печь! Не жалко? А что жалко? И, главное, кому решать, что заслуживает жалости и, соответственно, помощи, а что уничтожения?

Вот лично ты, читающий эти строки повелитель судеб мира, готов был бы вынести на суд даже самой демократичной и гуманной системы, вопросы — кого тебе любить или кем тебе быть? Или все же свобода хотеть и реализовывать свои желания без оглядки на взвешенное мнение жюри — это неотъемлемая часть здоровой системы? Хочешь свободы воли — добро пожаловать в число сторонников общества потребления. Потому что весь гламур, все понты, все кредиты и все барахло — это лишь тень от реющего знамени свободы. Свободы хотеть и свободы исполнять свои желания.

Так какие выводы? Их не так уж и много.

Тебе не нравится не общество потребления, тебе не нравится, что потребляют. Хочешь это исправить — предложи альтернативу, сделай ее вкусной, сделай ее массовой, сделай ее доступной. Ни один большой бизнес, как, впрочем, и ни один малый, не стремится сделать мир хуже. Бизнес стремится к выгоде. Не просто так автопроизводители борются за безопасность и экологичность своих машин. Это выгодно. Мнение, что экология — это хорошо, поданное в красивой упаковке для общества потребления, бесконечно эффективнее запретов на вредные машины.

Когда ты видишь запрет — ты видишь зло. Знаешь эту популярную поговорку «лучше строить мосты, чем заборы»? Вот она правдива. Если ты встречаешь мнение «надо запретить» без обоснования, почему никак иначе не получится отложить проблему до лучших времен, или, еще хуже, с обоснованием, что это решит проблему, — помни, с кем ты разговариваешь. Нет, понятно, внутри каждого из нас живет запретитель, но если дать ему право решать — катастрофа неизбежна. Как внутри себя, так и снаружи.

Активы и Пассивы

Ну, что ж, думаю, в двух предыдущих пассажах я достаточно подробно рассказал, как перестать бояться современной капиталистической реальности и начать жить в ней.

Теперь осталось рассказать о некоторых принципах, по которым жить будет не просто можно, а еще и комфортно. И начну я с удивительного факта: все то, что я собираюсь рассказать, — не домыслы, не тайна, даже не высшая математика. Этим знаниям очень много лет, в свое время в их продвижение вкладывались приличные деньги, но не в коня корм. Все то, что я расскажу коротко, уже подробно рассказал Киосаки в своем бестселлере «Богатый Папа, Бедный Папа».

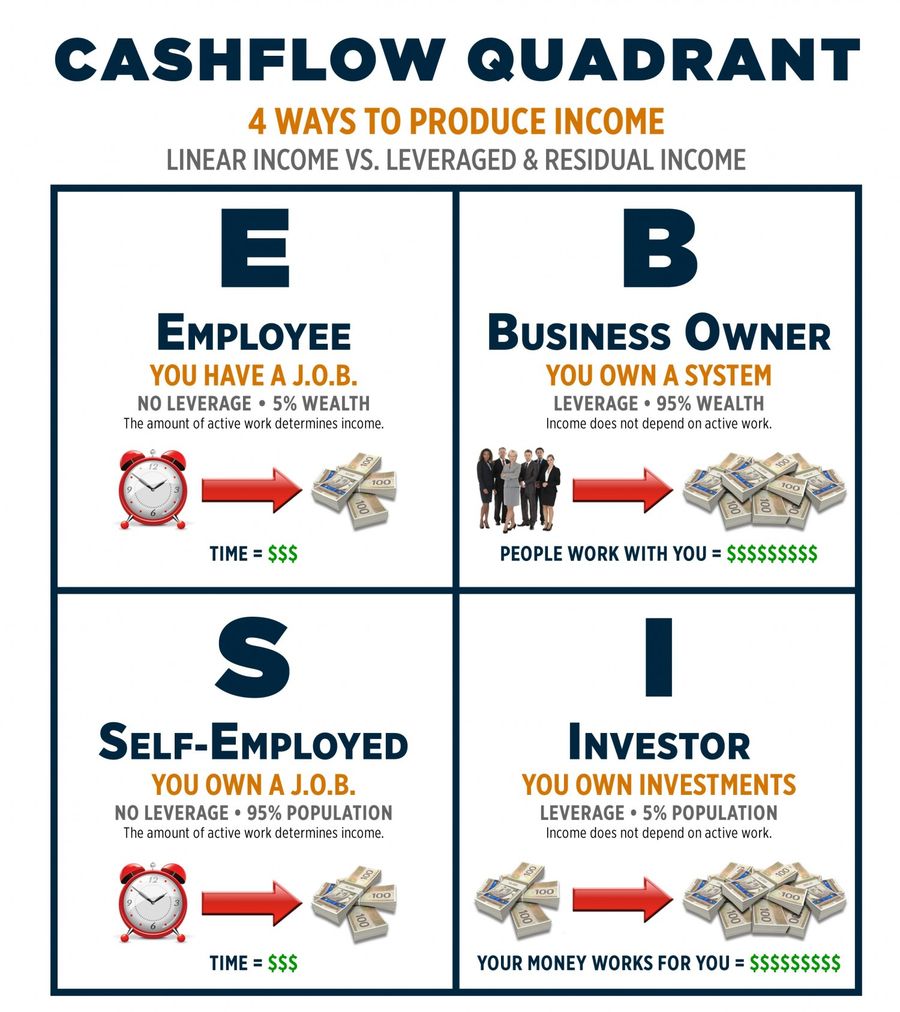

Капитализм — как понятно из названия, это не про деньги сами по себе (иначе он был бы монетаризмом), а про капиталы. Капитал — это такая кучка лишних денег, которая уже работает не как деньги (обеспечивает обмен на товары), а одновременно как источник власти и как генератор еще большего количества денег. Чтобы представить себе различие между капиталом и деньгами, достаточно просто вообразить, что деньги в твоем кошельке периодически размножаются, а для получения доступа к многим услугам — не надо их платить, достаточно показать.

Секундочку, наверное, думаешь ты, мои деньги тогда тоже капитал. Они лежат в банке и размножаются сами. Да, не как кролики, но все же. И будешь совершенно прав, банковский вклад — уже капитал. Но, согласись, как-то этого недостаточно для ответа на все вопросы. В частности, а что ж тогда банк делает?

А для этого ответа нам потребуется ввести еще одну переменную: понятие активов и пассивов.

Начнем с более знакомого всем пассива. Пассив — это расход, несущий в себе постоянные дополнительные расходы. Самые популярные формы таких скрытых расходов — это уход и амортизация. То есть если ты что-то покупаешь, ты не становишься просто счастливым обладателем этого навсегда, ты становишься заводчиком, постоянно занимающимся купленной собственностью. Разница в том, что ты не распоряжаешься, а администрируешь, то есть приписываешь к своему бюджету еще одну статью постоянных расходов и то же самое делаешь со своим календарем. Работаешь на свои вещи.

Любопытно, что в общих чертах эта концепция вполне понятна автомобилистам, но совершенно непонятна, например, владельцам недвижимости. Это приводит к парадоксальному явлению, при котором жилье становится не частной собственностью, а государственным пособием. То есть сама идея, что квартира — это источник постоянных расходов, включая здравую оценку того, что дом надо чинить или рассчитывать на покупку нового жилья, просто непонятна владельцам. Однако, это так. В наш век дешевых и краткосрочных вещей — особенно.

И вот из таких пассивов состоит жизнь большинства из нас. В бизнесе такой подход называется «топкой», приходится постоянно вкладывать новые и новые средства и время просто для того, чтобы что-то продолжало существовать. В твоем случае, мой дорогой читатель, твой бизнес — это буквально твои дела, твоя жизнь. Ты «работаешь на дядю», как это принято называть, а заработанные деньги бросаешь в «топку».

Ради интереса можешь провести небольшой расчет. Переведи свои доходы и расходы из рублей и долларов в часы. Это неожиданно перевернет всю ситуацию с ног на голову. Твой расход теперь — часы, которые ты отдаешь работе. Что-то типа 11 часов в день, если у тебя обычный рабочий день (не забывай дорогу и обеденный перерыв, которые формально твои, но на самом деле, конечно, нет). А что ты получаешь? Еду на столько же времени, сколько имеешь (сомневаюсь, что у тебя есть большие запасы), одежду в лучшем случае на год, фитнес и медицину на полгода. Что в сухом остатке? Остается ли у тебя что-то в плюсе от этого обмена? По статистике — ничего.

Минимальное число наших сограждан способны после прекращения обмена продержаться пару месяцев, принципиально не ухудшая свой уровень жизни. При этом минимально эффективный бизнес начинает получать прибыль с такого обмена практически сразу. Как? Ну, конечно, через активы.

Актив — это то, что приносит тебе деньги. Например, если ты сдаешь квартиру — это актив. Вернее, актив в том случае, если прибыль покроет обслуживание, привлечение новых жильцов и амортизацию. Остаток средств — твоя чистая прибыль. Прелесть активов в том, что доход с них — не плод обмена средств на твое время. Проще говоря, если тебе мало денег, которые ты получаешь на работе, ты можешь взять еще одну или набрать подработок, — но ресурс твой почти сразу будет исчерпан. К 11 часам остается в лучшем случае еще 5, которыми ты можешь распоряжаться.

А с той же квартирой ты можешь прибыль вложить в еще одну, затем еще — и в итоге стать владельцем целой квартирной империи. Настоящим капиталистом.

Но недвижимость, разумеется, — не единственная форма активов.

Есть, например, интеллектуальные активы. Ты умеешь что-то делать, и тебе за это платят зарплату, пока ты это делаешь, но стоит тебе записать обучающее видео — и вот твой доход уже построен на активе, ты можешь вообще больше не ходить на работу: деньги будут поступать тебе от тех, кто хочет научиться у тебя. А полученное время можешь потратить на еще одно видео, тогда их станет два. Твой капитал начнет расти, вместе с ним будет расти и объем прибыли.

Оглянись, сколько твоих вещей, навыков, знаний, которыми ты обладаешь, приносят тебе прибыль? А как скоро в каждый из перечисленных объектов собственности придется вложить деньги или заменить? Вот тут и источник богатств.

Вместо вывода тут будет уместно простое резюме. Ни одна покупка не является чем-то финальным. У всего, что покупается, есть срок жизни, количество требуемых затрат и объем приносимой прибыли. Попробуй не покупать себе лишние источники затрат, а вместо этого купи или сделай что-то, что принесет хоть немного денег без твоего участия. На этом все и строится.

Самозанятость и предпринимательство

Если на работе не хватает денег — иди в бизнес. Очень популярный нынче совет. Допустим, ты решил им воспользоваться. Теперь надо определиться, чем ты будешь заниматься. Путь тут у всех примерно один: сначала — размышления об общепите или чем-то подобном. Кажется, что все очень просто: открой общепит, и пусть он работает. Но потом выясняется, что есть много тонкостей и сложностей, и хорошо, если не прыгнул в это с головой, заложив квартиру.

Тут взгляд бизнесмена устремляется на собственный бэкграунд. Делать то, что умеешь, но только на себя — действительно, хорошее решение, но теперь остается не попасть в ловушку самозанятости. Собственно, именно о ней и хочу рассказать.

Как ни странно, первая мысль в этой череде размышлений, хоть и более сырая, — более правильная. Общепит — это бизнес. Он работает. Самозанятость — это когда работаешь ты. Фактически получается, что ты отказываешься от безопасного обмена времени на деньги с работодателем, а вместо него выбираешь более сытные свободные луга, которые обещают большие возможности, но несут и соответственные риски. Быстро приходит осознание, за что работодатель, собственно, брал свой процент с твоего труда.

Выше я писал, что у тебя есть всего пять часов, которые, в принципе, еще можно продать. В случае самозанятости именно это ты и делаешь. Теперь ты не просто, допустим, программист, но еще и администратор, менеджер, бухгалтер, продавец и уборщица.

Для кого-то гнет найма на самом деле так невыносим, что работать больше, а получать иногда и меньше — малая цена, которую надо заплатить за свободу. Но, будем честны: скорее всего, ты работаешь не в рудниках, получая по пять ударов плеткой в начале и конце смены. Современная работа — не так уж утомительна. И многие начинающие предприниматели возвращаются на работу, разочаровавшись в бизнесе. Надо сказать, неплох даже такой вариант: самозанятость хорошо учит, но все же для развития предпринимательства такой расклад не на пользу. А ошибка тут всего одна: ты воспринимаешь себя так же, как воспринимал до бизнеса: ты остался наемным работником. Это срочно надо поменять.

Для начала нужно осознать очень важную мысль: работающий бизнес работает сам. Временно ты погружаешься в его механизм, чтобы построить и наладить его, но, в отличие от наемной работы, ты — не винтик этой системы. В процессе это очень легко забыть, но цель, с которой люди создают бизнесы, в первую очередь в том, чтобы они работали на тебя, а не наоборот. Безусловно, огромное количество предпринимателей всю жизнь работают в своих компаниях. Причина этому и в том, что предпринимателям нравится их работа: они ее сами под себя сделали, и в том, что некоторые вещи совершенно не хочется оставлять без присмотра. Но бизнес в любом случае работает не на ручной тяге. Себя нужно серьезно подготовить к освобождению. Теперь работа должна будет проходить, как ты скажешь, но не как ты сам сделаешь.

Тут опять же поможет вычисление стоимости часа. Допустим, все идет очень хорошо в твоей самозанятости, и цена часа выходит выше, чем на работе, но вряд ли она так хороша, что в обозримой перспективе ты заработаешь себе на всю оставшуюся жизнь. Математика подсказывает, что если тебе 30 лет и у тебя нет никаких особых накоплений, то, начав зарабатывать сегодня в два раза больше чистыми и не увеличивая своих расходов, к 40 ты будешь располагать деньгами еще на 10 лет. Если же ты решишь улучшить бытовые условия, то в лучшем случае — на пять лет. То есть в идеале — а я еще раз скажу, что для старта это вариант практически невероятный, — весь переход на самозанятость — это возможность заработать на приличную пенсию. Добавим к этому переменчивость обстоятельств и то, что большинство предпринимателей много лет зарабатывают столько же, если не меньше, чем на обычной работе, — и все это перестает иметь вообще какой-либо смысл, кроме внутреннего удовлетворения, которое, кстати, с лихвой компенсируется нервами, которые на работе ты тратишь меньше в разы.

Так что же делать предпринимателю? Для начала надо нанять человека вместо себя — работника. Для этого надо тщательно посчитать, сколько тебе платили и сколько ты приносил денег в компанию, где работал, посчитать, сколько денег уходило на контроль и обеспечение эффективности твоей работы, сколько оставалось в прибыли. Начать делать это лучше, еще работая на кого-то, — так проще, но это не обязательно.

Затем схему трудоустройства себя надо повторить на ком-то постороннем. Это тяжело. Посторонний хочет больше денег, работает хуже, а тут еще и выяснится, что расходов больше, чем ты предполагал. Срочно потребуется все это наладить.

Добро пожаловать в предпринимательство — теперь ты на своем месте. Это куда больше похоже на то кафе, которое ты планировал в начале.

Если получится сейчас, можно будет снова вернуться к этому проекту, но скорее всего с первого раза не выйдет. Не выйдет и со второго. Но на горизонте появится цель. Смог организовать работу одной своей копии — сможешь и двух. Да, тоже свои сложности, но преодолевать их будет уже проще. Затем пять, десять — людей, не похожих на тебя по занятости, людей, в работе которых ты вообще ничего не понимаешь, — это уже дело предпринимательского навыка. В конечном итоге ты научишься создавать то, что работает само. А пределов тут нет никаких. Будучи даже самым лучшим работником, Илоном Маском стать невозможно, но предпринимателю доступно практически все. Посмотреть хоть на Маска.

Выводов снова два.

Первый. Предприниматель отличается от наемного работника вовсе не тем, что у него нет начальника. Более того, нанять себе хорошего начальника — для предпринимателя вообще большая сложность. Так что предприниматель с начальником — это очень крутой предприниматель.

Второй. Стать предпринимателем формально — очень просто: открывай фирму, продавай услуги на фриланс-площадках, делов-то. Убедить себя, что это и есть бизнес — еще проще. Но это не так. Разница между предпринимателем и самозанятым фрилансером примерно такая же, как между плотником и воспитателем. Буратино, в этом смысле, был так себе соструган, но как бизнесмен Папа Карло оказался вполне успешен.

Пивот и ребрендинг

Говоря о предпринимательстве как особой культуре, понятию ребрендинг, наверное, стоило бы посвятить отдельную статью. Но не в этот раз. Просто разберемся, что же это такое. Со стороны — понятное и простое действие, изнутри — беспрецедентное для не-предпринимателя явление, в целом показывающее иной тип мышления бизнес-среды.

Звучит вызывающе. Но сначала о терминах.

Пивот — это дословно разворот или ось этого самого разворота. В деловой среде — это частое явление, когда компания меняет вид деятельности. Примеров очень много, но самый наглядный, пожалуй, Twitter, начинавшийся как приложение, отвечающее знакомым пользователя на вопрос «где я сейчас», а ставшее новым форматом СМИ. Пивот иногда требует от компании каких-то изменений в своей деятельности: порой только изменить описание, но по сути — это просто решение «не хочу быть столбовой дворянкой, а хочу быть владычицей морскою».

Ребрендинг — это пивот наоборот. Деятельность компании не меняется, или меняется незначительно, но меняется название, визуальная стилистика, позиционирование и вообще все или почти все, что гарантирует узнаваемость компании. Это — по простому: смена имени. Но к этому надо мысленно прибавить: компании, меняя имя, меняют еще и возраст, происхождение и вообще становятся новыми, просто на базе все того же производственного процесса.

Так почему же все это так принципиально не похоже на нашу обычную, скажем так, жизнь? Да, очень просто, потому что несмотря на весь нулевой уровень стоимости репутации в нашей повседневности (ну, серьезно, ты бы перестал ходить в ближайший магазин, потому что там неприятное обслуживание?), ты все еще убежден, что жизнь — радикально линейный процесс, а кардинальные изменения, в лучшем случае — удел мечтателей, если не откровенно дурной поступок. Это отношение проглядывается во всем.

Плохо уходить из нелюбимой семьи, плохо бросать плохой институт, но еще хуже заводить новую семью или получать образование под старость лет. Особенно, конечно, плохо ошибаться, причем ошибаться тихо и тайно более-менее приемлемо, но ошибаться и признавать свои ошибки — это совсем за гранью. Можно день ото дня на протяжении многих лет выслушивать от знакомого, как он ненавидит свою работу, но попробуй сказать ему, что у него паршивая карьера и ему стоило бы освободить место для того, кому это все будет по душе, — услышишь много интересного про себя и свое мнение. А главное: все у нытика классно, не в кино живем, так что не хуже, чем у остальных, а требовать большего — с жиру беситься. Такой типичный подход, в медицинских терминах — это хординг, патологическое накопительство: стремление ни в коем случае не отказываться от всего нажитого за жизнь. Поэтому даже ты предпочтешь иметь плохую квартиру в ипотеку, но свою, чем за те же деньги снимать лучшую, а когда твой достаток улучшится — улучшить и жилищные условия. Почему? Потому что не ждешь, на самом деле, что что-либо улучшится, а так хоть квартира есть. Плохая, но есть. И образование есть, хоть не нужное, но все же, и работа — и личная жизнь. И вообще, пусть лучше все будет какое есть, плохое, но свое. Поэтому пивот, наверное, тебе понятен, но кажется решением критическим, кризисным и таким, которое принимают, когда уже все.

Но когда уже все, решения принимать поздно.

То же самое с ребрендингом. В один день прийти и заявить, что ты — больше не ты, проработавший в компании 10 лет парень, оставшийся после институтской практики по случайности, медленно доросший до своей позиции младший менеджер, а совершенно другой человек, кандидат на должность директора с глубинным пониманием рынка, компании и десятилетним стажем, — это за пределами понимания.

Прыгать выше головы, играть не по правилам, перепридумывать себя — это не серьезно. Все и так понятно. Ты — то, что ты есть, а имидж — это просто ерунда, позерство. Все помнят твои ошибки, помнят и видят, что ты собой представляешь и будешь соответственно представлять. Напомню, правда, что первым логотипом прекрасного VW была свастика, а саму компанию организовали едва ли не по прямому распоряжению Гитлера. Это не мешает компании быть самым большим автоконцерном в мире? Тем же, но, разумеется, совершенно другим.

И вот мои последние выводы в этом рассказе:

Первый. Если тебе что-то не нравится — это надо менять. Если не нравится совсем — менять резко и жестко. Нет ничего плохого в переменах. Если в жизни что-то срослось неправильно, поступать надо так же, как поступают врачи — ломать и сращивать заново. Это не крайняя мера — это необходимость. Привыкнуть можно ко всему: просто не стоит.

Второй. Ошибаться можно. Меняться можно. Если тебя определяют твои недостатки — не надо принимать себя таким, какой ты есть. Надо изменяться до неузнаваемости. Если вообще никто из твоих друзей и близких тебя не поддерживает — найди новых. Тебя не определяет твой круг общения, твоя история, твое происхождение, твои оценки, твой возраст или пол. Тебя определяешь ты сам.

Определяйся.

Заглавную иллюстрацию нарисовала Анна Катамари.

Пока никто не предлагал правок к этому материалу. Возможно, это потому, что он всем хорош.

Предложения

Оригинальный текст

Просто надо для себя чётко определить, чего ты хочешь. Денег? Славы? Популярности? Богатства? А главное, когда хоть чуть-чуть достигаешь желаемого, то понимаешь, что всё это: деньги, слава, и т.п. , - тоже инструмент для чего-то, а не цель. Вот в чём главный жизненный прикол...

А вот в том, чтоб почувствовать себя свободным. Хоть попробовать.

Дмитрий, безусловно.

Но очень бы хотелось, чтобы деньги, популярность и слава были доступнее. Это ведь не нечто невероятное, образование, медицина, информация же в какой-то момент стали, почему бы и деньгам не стать.

Спасибо за материал, но хотелось бы более аналитичного стиля письма, а также исключить обращения к абстрактному "читателю" - читатель журнала определен достаточно ясно. И еще хотелось бы увидеть следующий материал, посвященный месту прекария в описанной вами схеме посткапиталистического пространства.

У нас очень разный читатель, Ян. И мне не кажется, что он определен. Один сечет в истории, другой в экономике, третий, допустим, в литературе. И каждому присущ свой стиль письма. Я не уверена, что о сложных экономических понятиях нужно писать, придерживаясь строго аналитического стиля. А доверительное отношение к читателю, поддерживающее и сочувственное, делает материал более ценным - а читателя более открытым.

Катя, в этом тексте имеется в виду не обращение к читателю, а определённое сказывание - стиль письма, который сильно устарел. А читатель журнала совершенно разный, бесспорно.

Ян, спасибо большое.

Вообще, признаюсь, в быту я так не общаюсь, но захотелось как-то разнообразить стиль именно в интересах читателя. Ну ведь скучно же читать холодно вежливые материалы.

На мой взгляд, "Лолита" имеет к педофилии такое же отношение, что и "Хладнокровное убийство" к убийству. То есть тематическое. Автор, действительно ли вы считаете, что детскую порнографию нужно декриминализировать? За ней стоит реальное насилие над детьми.

Степан, спасибо за вопрос, очень хорошо, что могу окончательно прояснить свои взгляды по этому вопросу. Нет, ни в коей мере не считаю, что надо декриманилизировать. Это тот самый случай, когда мы не знаем другого пути как решать проблему. Поэтому, собственно, несмотря на запреты, она остается не решенной. И останется таковой до нахождения решения, какими бы жесткими небыли репрессивные методы. Считаю, что надо запрещать, преследовать, предотвращать, наказывать, но понимать, что это не "праведная война", а решение проблемы через насилие по причине неспособности решить иначе со всеми вытекающими выводами.