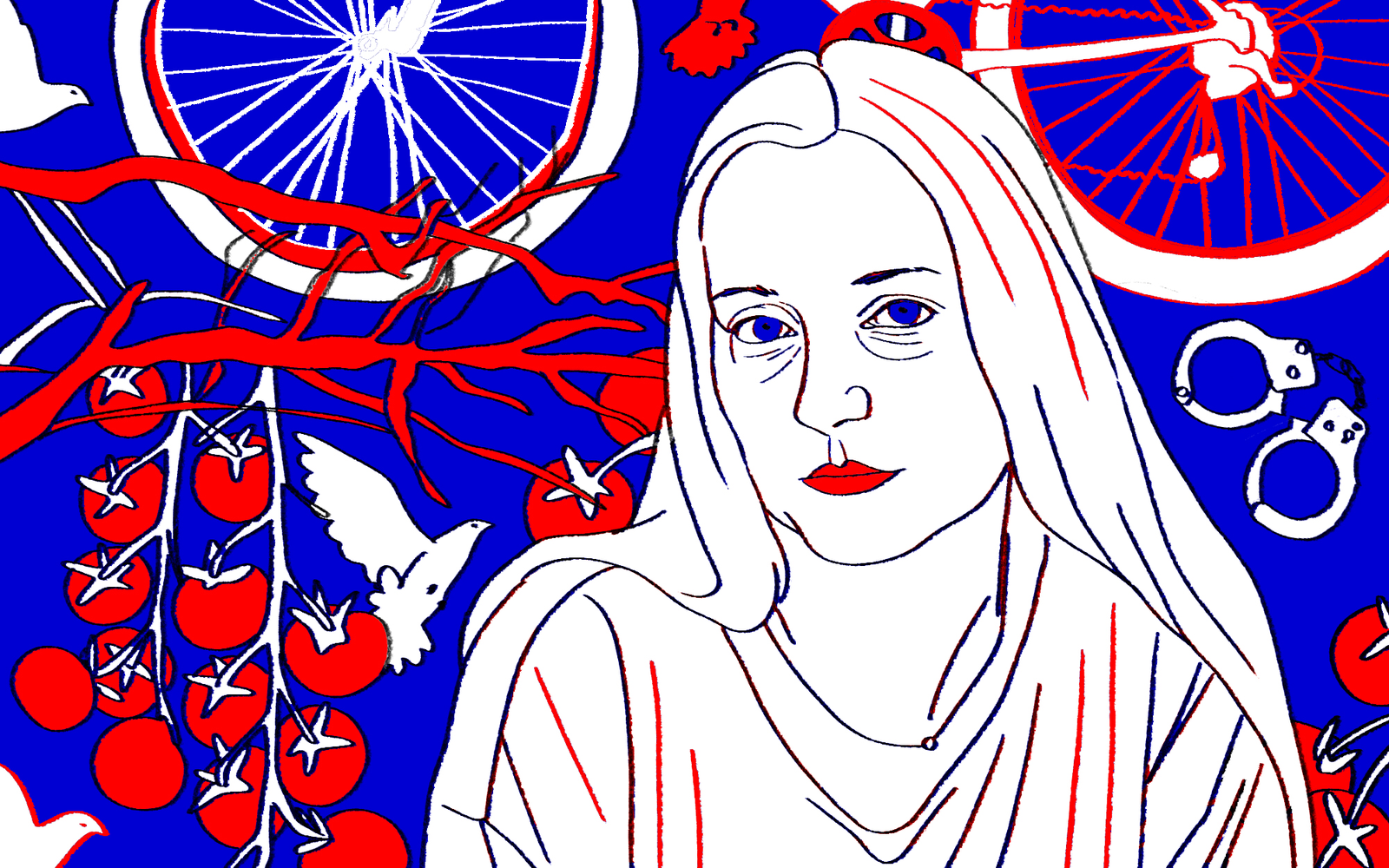

Светлана Прокопьева стала первой в России журналисткой, осуждённой «за оправдание терроризма». В феврале 2019-го на неё завели громкое уголовное дело: за несколько месяцев до этого в своей авторской радиопередаче на «Эхо Москвы в Пскове» Прокопьева рассуждала о причинах, сподвигших 17-летнего анархо-коммуниста Михаила Жлобицкого взорвать себя в здании УФСБ Архангельска. Светлана связала теракт с тем, что парень, родившийся в путинской России, не увидел другого способа донести до людей свой протест против пыток и фабрикации уголовных дел. Свидетелями обвинения в суде стали сотрудники Роскомнадзора, несколько недовольных мнением Светланы читателей и засекреченные свидетели. Прокурор запрашивала для журналистки 6 лет лишения свободы, а 6 июля 2020-го суд признал Прокопьеву виновной и назначил ей наказание в 500 тысяч штрафа. На днях прошёл суд по кассации, и решение осталось прежним.

К годовщине приговора журналист Антон Боровиков отправился во Псков — на родину Прокопьевой, где она живёт и работает всю жизнь, чтобы взять у неё масштабное интервью о лжи и правде, терроризме и репрессиях, художественном и политическом акционизме, настоящей журналистике, чувстве морального авторитета и жизни на природе. Светлана рассказала, как сегодня работает государственная машина устрашения, почему самосожжение Ирины Славиной — это жертва ради россиян, чем журналисты отличаются от правозащитников и почему им нужно дружить, из-за чего она не хочет уезжать из Пскова и любит свою работу несмотря на опасность, в чём разница между чувством собственной важности и достоинством, чему можно научиться у Кастанеды, в чем героизм людей, которые заводят детей, и когда Россия станет безопасной.

Встретились мы со Светланой у фонтана на бульваре. Она приехала на велосипеде — не потому что так модно, а потому что так удобнее. Мы сели на веранду столовой за сбитые из досок кресла, ничего не заказывая, — и нас погнали, когда веранда стала закрываться. Мы были не связаны с заведением удовлетворением (и болью!) от заказанного кофе — затратного маркера элегантности и легитимации в городском пространстве. Если часто придерживаться подобного поведения, подумал я, оно может спровоцировать недовольство собой, которое захочется превратить в легкую иронию. Когда нас погнали («закрываемся»), с не уничтожающей легкость незначительной обиженностью Светлана спрыгнула с веранды, — не приступила к демонстративному поведению, а слегка буркнула под нос: «Всегда так». Совсем без гонора — и даже больше: ведь она готова принимать условия, которые другие люди «на пафосе» восприняли бы как оскорбление. Вот пример журналистики без примести гламура, столичности, всякого богатенького. Ощущение широты реальности, которую описывает Светлана, может быть не формой чего-то модного, а попыткой встроиться в небогатую экономную жизнь, основанную на вере в правду и своё дело. Это показывает настоящий профессионализм, которому всем нам следует учиться у тех, кто к очерчиваемому ощущению близок: кажется, Светлана близка.

О лжи и правде, терроризме и репрессиях

— С какой целью вы обычно врете?

Когда лень объяснять. По работе я не вру.

— Журналистика связана с тем, что надо говорить правду?

Конечно! Я вообще считаю, что всегда надо говорить правду.

— Всегда?!

Бывают моменты, когда проще сказать маме: «Конечно, я дома. Да, я приеду обязательно», — в том смысле, что потратишь гораздо больше времени, чтобы объяснить ту правду, которую от тебя не хотят слышать. Но в важных вещах, кажется, если ты перестаешь говорить правду, то все вокруг перестают, — оказываешься в зазеркалье. Россия пришла к тому, к чему пришла, — если про политику говорим — завравшись. Путин заврался, все эти спикеры заврались и сформировали дикую картину мира, в которую сами верят. Ну, а как не верить? Каждый человек хочет верить в то, что он хороший и на правильной стороне. И он формирует тот мир, объясняет себе, что он прав.

— Как началось завирание?

Это постепенно нарастало: шаг за шагом. Для меня первым важным моментом был арест Ходорковского и дело ЮКОСа в 2003 году. Почему-то именно тогда мне показалось, что это край. Совсем… Все же так уходят от налогов! Почему же тогда всех не сажают, а его сажают? Ну, как это — «он украл всю нефть»? Это, может, был первый пример лжи, на сторону которой встало государство. И пример злоупотребления силой. Меня всегда бесит, когда обижают слабых — так не должно быть никогда. Это необоснованное преимущество. У государства этих преимуществ — во! На каждом шагу. Армия у них есть, сила у них есть, законы они принимают сами под себя. Сдержек и противовесов нет — и они этим пользуются. Кажется, это просто несусветная подлость. Так я отношусь к своему государству — оно подлое. По-подлому относится к тем, кто не может сдачи дать. Что мы можем с вами против государства? Против полицейского, у которого значок, дубинка — и начальник его прикроет? Вообще ничего.

— Много людей в вашем окружении говорят правду?

Люди в принципе стараются говорить правду. И мои друзья — честные хорошие люди. Человек врет, когда из чего-то выкручивается. Председатель избиркома врёт [смеясь]. Мне скучно с людьми, которые врут. Есть у меня один знакомый, который любит приврать, рассказать какую-то байку. Первый раз это прикольно, а потом ты понимаешь, что он опять сочинил, а потом ты понимаешь, что он опять сочинил, а потом ты понимаешь, что он опять сочинил [смеется]. Понимаешь, что тебя держат за идиота, которому скармливают байки. Но жизнь гораздо интереснее.

— А у вас всегда было такое позитивное отношение к жизни, гармоничное существование? Удивительно, потому что это редкость.

Я не думаю, что это удивительно, но не буду говорить об этом, потому что знаю людей с реальными проблемами и боюсь их обидеть неосторожным словом. Я опасаюсь, что иногда люди себя загоняют, накручивают, по привычке утрируют проблемы. Я довольно часто вижу страдания, которые мне кажутся фигней, но это скорее ошибки моего восприятия.

— Как вам кажется, художественный акционизм или даже политический — это сродни какой-то накрутке, когда человек идёт на радикальные действия?

Нет, это же творчество. Говоря о накрутке, я имела в виду такое «варение в своих проблемах», когда ты не можешь разорвать круг, в который сам себя поместил, и ты в нём себя же перевариваешь.

— Ну, скажем, акции Павленского могли принести ему спокойствие или наоборот — как-то разрушить его?

Я не знаю, как он это воспринимает, и как это сказывается на нём, но его акции имеют смысл сами по себе. Современное искусство — оно же в объяснении — не только в том, как ты это увидел, а в том, как ты это проговорил, что ты из этого понял, что поняли другие люди. Это длящийся во времени процесс. В этом смысле акции Павленского успешны, конечно же. Они до сих пор имеют резонанс. У нас в стране с современным искусством сложно — не теплица, прямо скажем. Рефлексии мало, мало объяснений, поэтому мало целей и прекрасных людей, которые это всё делают.

— А если не художественные акции, а тот случай, о котором вы…из-за которого все проблемы произошли. Подобные истории, как вам кажется, — что это?

Теракт никогда не бывает эффективным. Теракты, которые устраивали народовольцы, привели к усилению репрессий, к заворачиванию тех моментов, которые только начали прорастать в стране. Последствия архангельского теракта дают о себе знать до сих пор, и сколько судеб уже сломано — не сосчитать.

Когда я говорю, что не оправдываю терроризм, — так и надо понимать. Я попыталась понять, почему Жлобицкий это сделал — и получила за это 500 тысяч штрафа, но это не оправдание. Я не одобряю. Эти уголовные дела, а их десятки, — абсолютно беспредельная история. Моё получило резонанс, но другие уголовные дела по комментариям к теракту Жлобицкого возбуждаются до сих пор и будут возбуждаться дальше. Было возбуждено дело против Саши Меркулова, Хадада в Хабаровске, против Нади Беловой… В этом же году закончилось дело Владимира Бобошина — взрослый мужчина написал, что жалко наших детей, и тоже получил штраф.

Эти дела возбуждаются сейчас, потому что срок привлечения — 10 лет. Человек взорвал себя в приёмной ФСБ, и все такие: «Блин, нифига себе, погнали обсуждать». Высказались в духе, что парня довели — и всё. Кто-то высказался о том, что человек пострадал за свои убеждения, а кто-то — что ФСБ сама напросилась. Они сохранили все посты, все эти комментарии прекрасные — и просто идут по ним. И если ты попался на чем-то ещё — вот, пожалуйста — тебе 205.2. Какие-то майоры просто рубят палки на выдуманных уголовных делах: ни в одном из этих кейсов не было оправдания терроризма, не было никакой общественной опасности, состава преступления — 2-3 просмотра и столько же комментариев. Но люди успевают посидеть. Платят стотысячные штрафы. Это было вредное событие: можно понять его мотивы, можно посочувствовать, пожалеть, но ни в коем случае нельзя оправдывать.

— Советская власть называла именами террористов улицы, и это терроризм легитимизировало, а предыстория советской власти — террористическая. Не может получиться так, что в числе разных террористических акций, которые сейчас происходят, через какое-то время кто-то будет это череду подтягивать (условно, Навальный, который придёт к власти)?

Нет, я так не думаю, потому что, во-первых, нет преемственности, нет единой силы, которой бы совершались теракты. Во-вторых, нет терактов. Кроме подрыва Жлобицкого — вспомните хоть один политический теракт.

— Ну это всё к 90-м годам отсылает.

Те не были политическими. Там был терроризм абсолютный, который ни к чему не ведёт. Если говорить об этих акциях, символизме — сравним два события: самоподрыв Жлобицкого и самосожжение Ирины Славиной. Есть же разница, да? По поводу самосожжения Ирины нет ни одного уголовного дела — ни против кого.

— А почему?

Потому что она никого не подставила. Она пожертвовала собой. Это чистая жертва, абсолютный символ горя — того положения, в которое поставили её, в которое поставили журналистику, в которой оказалась страна. Она это выразила своей жертвой, и к этому не подступишься. Это как Павленский, который себя прибил за мошонку к брусчатке. Что ты с ним ещё сделаешь? Что можно сказать тем, кто жалеет Славину? Она не совершила преступления, она никого не пыталась убить — она убила себя. Глубочайший свет, глубочайшая рана в душе тех, кто ещё что-то чувствует. Я думаю, что тогда все были в шоке абсолютном. Это были очень тяжелые переживания. Никого не осудят за её поступок. И это большая разница.

— Вы помните, что чувствовали, когда узнали новость о Славиной?

Невозможно было поверить. Хотя я не знала её, и мы никогда не пересекались, я не смогла посмотреть видео: я знаю, что оно есть — с камер наблюдения. Это сложно даже проговаривать, на самом деле. Я не представляю, какой силой воли нужно обладать, чтобы сделать такое. Я думаю, что это войдет в историю России большой страницей. Людям, которые довели её до самосожжения, это зачтётся, и они будут жариться на отдельной сковородке в истории. Как жить-то после этого?

— Многие просто сказали бы, что она ненормальная.

Всегда проще сказать, что человек ненормальный, чем признать, что ради тебя понесли жертву, потому что тогда тебе как-то нужно с этим жить и соответствовать, что ли. Жертва — это всегда «ради».

— А ради самого себя — демонстративно?

Я думаю, из эгоистических соображений такое сделать невозможно. Из таких соображений человек собирает вещи и уезжает, и это тоже правильное решение. Но она решила умереть «ради», чтобы показать, что Российская Федерация из себя представляет сейчас. И показала.

— У государства есть право на репрессию, а у человека, получается, этого права нет?

Я не думаю, что у государства есть право на репрессии.

— Обычно говорят: вот, нелегитимное насилие.

Нелегитимное насилие. У государства есть силовой аппарат. Но «аппарат» не для того, чтобы устраивать репрессии, а для того, чтобы поддерживать порядок. Этот порядок обеспечивает безопасность, но государство перестало обеспечивать безопасность, а начало заниматься репрессиями. Не надо считать, что это нормально.

— А как вам кажется, как смирение с репрессиями влияет на состояние общества?

Всё усугубляется. В 30-х годах всё тоже начиналось с расстрелов кого попало, когда надо просто выбрать какое-то количество людей. Начиналось с обвинений по политическим вещам, но в 34-м, 36-м годах расстреливали уже не политических противников, а своих. Всё это люди проглатывали и получали чудовищные жертвы.

— С какими сегодняшними можно сравнить события 1936-го, 1937-го годов?

Думаю, нельзя сравнивать это. Все смирились с делом ЮКОСа, потом — с провалом «Стратегии-31», смирились с самим понятием «санкционированный митинг», хотя нет в законе такого понятия. И сейчас дошло до того, что за одиночные пикеты штрафуют. Дальше будут сажать за одиночные пикеты — уже сажают. Это вырастает так, что ты уже не замечаешь. Скажите кому-нибудь в 2005 году, что человек будет оштрафован и посажен под административный арест за пикет — никто б в жизни не поверил. Сейчас с этим смирились, поскольку это шаг за шагом происходит. Ну вот признали, что ФБК — экстремистская организация, но Навальный вообще-то политик, а не экстремист. Он выдвигал политические требования, фактически пытался организовать политическую партию — это законно. А его взяли и назвали преступником. Это, собственно говоря, клевета. Совершили клевету государственного масштаба — и вписали её в закон. Я всё жду, когда до людей, которые у нас по улицам ходят, дойдет, что их тоже могут назвать преступниками и просто так начать преследовать.

— Вы думаете, может дойти до этого?

Для меня это вопрос — дойдёт или не дойдет. Может, принудительная вакцинация заставит людей задуматься, хотя мне обидно, что они проснулись на этом моменте, а не когда граждане выходили на митинги. Когда показывают кадры, на которых тащат девочку за руки и за ноги, закидывают её в автозак просто потому, что она попалась под руку, — вот это у нас не повод… а сделать прививку — обалдеть.

— Сталинское время часто называют государственным террором. Где, как вам кажется, проходит грань между репрессией государства и террором? Можно ли такую провести?

Честно говоря, я думаю, это одно и то же.

— То есть, когда мы говорим, что в России действуют репрессии, мы говорим, что в государстве происходит…

Что мы понимаем под актом терроризма? Это акция, призванная напугать и вынудить к определенным действиям, — болевое воздействие на определенную точку. Оно производит впечатление за счёт резонанса. С этой точки зрения можно понять, что государство наносит урон. Точечные посадки, необоснованные аресты — это акции устрашения.

О деле: реакция семьи, суд и следователи

— Как ваша семья реагировала на уголовное дело?

С возмущением, конечно.

— Не с ужасом за вас, а с возмущением?

Скорее с возмущением. Я не то, чтобы нагрузила их своим делом: какие-то вещи я рассказывала, но не перекладывала на семью всю историю. Короче, они были на моей стороне.

— Вы как-то готовили себя к тому, что посадят?

Ну… да. Я себя настраивала на то, что такое тоже возможно, и придется пережить, что ж делать. Гоняла в голове все время мысль о том, что это тоже пройдём. При этом я надеялась, что не будет никакого реального срока, потому что у нашей дурацкой правовой системы всё-таки есть своя логика. Включается уголовно-процессуальный кодекс, в котором есть простые закономерности: если ты не судимый, скорее всего, тебя не будут сажать. Ты не рецидивист, у тебя нет в анамнезе какого-то отягчающего обстоятельства, а у статьи есть опция штрафа — будет штраф. Если у тебя не было меры пресечения с лишением свободы, то, скорее всего, у тебя не будет наказания, связанного с лишением свободы.

К сожалению, все истории про 205.2 можно объяснить логически. Например, Саше Меркулову ещё повезло: его осудили на штраф в 200-250 тысяч рублей. Судья зачла то, что он сидел в СИЗО (а он сидел в СИЗО полгода). Возвращаемся к тому, что изначально он совершенно незаконно там находился, и это уголовное дело было возбуждено также незаконно — без состава преступления. Но логика сработала: человек посидел в СИЗО — благодаря этому ему срезали штраф. То же самое с делом Ивана Любшина из Калуги: он уехал на 5 лет в колонию — это наименьший срок по этой статье. Но он реальный, потому что до приговора у него были условные дела — побои или что-то такое. Вообще поразительная история: ну, да, кого-то бил и не сел, а за выдуманное преступление против личности он получил условный срок. Но логика у следствия всё равно есть, поэтому я всех жертв произвола этим успокаиваю.

— Бывает ли приказ — «Вот этого — посадить»?

Ну, Иван Сафронов. Есть приказ его посадить — он сидит. Совершенно непонятно за что. Доказательств преступления никакого нет. В чём оно заключается — никто не понял. И он сидит.

— То есть, когда вы успокаиваете людей, то говорите: «На самом деле, да, сажают, но бывает и по-другому»?

Ну, знаете, когда тебя сажают, то сажают сразу, никто тебя уже не успевает успокаивать [смеется].

— На протяжении всего времени вы чувствовали опасность? Когда ждали приговора, готовились к судам.

Я чувствовала гнев и злость, потому что так поступать нечестно: брать нормального законопослушного человека, который ничего не сделал, и делать из него преступника. Меня это возмущало. Я сейчас человек с судимостью — ну обалдеть просто… Это и морально нехорошо, и в анкете некрасиво. Есть же целый ряд ограничений для людей с судимостью. Счета у меня до сих пор заблокированы. Ещё вопрос, как я буду выходить из-под следствия, потому что у Кати Мурановой, например, подошел срок оттуда выходить, судимость снята, год прошел с момента уплаты штрафа — её не исключают. Что тянут, куда тянут — нет до неё дела. Но сейчас у меня нет чувства опасности.

— Сейчас у вас есть судимость. Вторая судимость по логике работает тяжело. Чувство опасности могло появиться.

Я не занимаюсь политикой — я не враг напрямую. Я журналист и даже, скорее, редактор. Меня не видно и не слышно. Захотят сожрать — сожрут, конечно, не подавятся, это же понятно… Мне обидно, что из меня делают врага моей страны.

Я в этой стране живу, я тут собираюсь жить дальше, в отличие от многих людей, которые свои деньги и своих детей выводят за границу и сами туда мечтают свалить.

— Что это за люди, которые вас опрашивали, вносили в табель? С какими вы сталкивались людьми из системы?

Я все это время терзала Следственный комитет. Там вроде бы интеллигентные товарищи, которые занимаются делами по мошенничеству. В основном-то они нормальные. Но мне было с ними сложно. Первый следователь, который у меня был, пытался понять ситуацию: мы о чем-то спорили, какие-то вещи я даже могла ему объяснить спокойно. Но следователь, который заканчивал дело, будто всё время был в маске. Мы так мило общались, шутили, подкалывали друг друга постоянно, а когда касались дела — общение становилось сугубо формальным. Нацеплял на себя следователя и всё. Ни в какие разговоры не вдавался: «Ну вы-то сами, Алексей Сергеич, как будете воспринимать? Вы из меня преступника лепите, вам нормально?». Я уже была злая, меня довели, спрашиваю: «Меня сейчас посадят. Вы нормально будете себя чувствовать?», — а он: «Это не я вас посажу». Он был неглупый человек со своим чувством юмора, поэтому иногда о чем-то перешучивались, иногда я какие-то резкости говорила. Они тянули, в принципе долго вели это дело. Два года практически... А что там расследовать-то?

— А ухудшение приговора по кассации возможно?

Да вроде нет. Тем более, если по нашей жалобе. Кассация — это последняя инстанция, уже была апелляция. Но они уже не слушают возражения. Нужно политическое решение, чтобы рассмотреть это дело, потому что оно политическое. Мы не то чтобы на что-то рассчитываем. Просто с тех пор, как они ввели обязательные сроки прекрасные, кассация стала считаться необходимым этапом в правосудии.

— В ЕСПЧ как думаете — всё затянется? Скажут, что невиновны?

Честно говоря, не знаю. Возможно, да. Россия все-таки дорожит своей репутацией. Ну, а как — выйти из Совета Европы? Возможно, что нас выгонят из Совета Европы, но я думаю, что сама Россия не будет выходить. Очень много платят, чтобы содержать ЕСПЧ. Всё за наши деньги. Это часть российского правосудия, просто многонациональная.

О журналистских стандартах и отношении к профессии

— Не замечали в себе негативных качеств, которые журналистика в вас сформировала? Цинизм, некоторую жестокость — что она вам плохого принесла?

Я докапываюсь до людей. В соцсетях, конечно, больше — живьём я редко себе это позволяю, слежу. Начинаешь высказываться, когда тебя особо не просят. Может быть, появилась излишняя склонность задавать вопросы, и я перестаю рассказывать. Обычно же спрашиваешь — и человек чувствует себя не очень комфортно, когда ему задают 11-й вопрос подряд без перерыва. А я на автомате спрашиваю. Не делишься — а вытягиваешь из человека: привычка такая?

— В этом нет потери себя? Когда про другого интереснее, чем про себя.

Я остаюсь на месте. Со мной ничего не происходит: я не превращаюсь в другого человека, наоборот — отгораживаюсь от него стеной вопросов. Узнаю его, встаю на его сторону — у меня нет проблемы в том, чтобы принять точку зрения собеседника. Может быть, потому что у меня нет множества своих точек зрения…

Я не из тех, кто будет уперто доказывать: если человек говорит разумные вещи, я услышу, пойму и соглашусь.

С той же прививкой, например: у меня было очень осторожное отношение к «Спутнику», когда его резко разработали… И чего? Сейчас я пошла и сделала её. Меня переубедили, да. Ничего, потемпературила денек. Я еще вторую дозу не приняла.

— Независимость является для вас ценностью?

Да. Журналистика прикольна тем, что это мастерство, навык: ты научаешься собирать информацию, сопоставлять источники, приводить точки зрения. А когда: «Так, вот это пиши, а вот это не пиши» — это уже не журналистика. Когда тебе не дают делать твою работу правильно — это, конечно, неприятно. Тебе не дает работать учредитель из своих представлений, которые пытаются донести до остального населения через «свое СМИ», как они считают.

— Вы, много лет работая, примерно понимаете, что скажет спикер-1 и спикер-2, — зачем к ним идти?

Во-первых, спикер говорит не то, что ты ждешь. Во-вторых, ты должен дать ему возможность высказаться. Он-то не знает, что ты знаешь, что он скажет. Мы не можем придумывать за героев.

— Думаю, что журналисты, которые занимаются пропагандой на федеральных каналах, рассуждают, будто они и так всё знают и заранее готовят новости...

Они же пропагандой занимаются, а не журналистикой. Это разные вещи.

На самом деле никто ничего не понимает заранее. Всегда всё по-разному. Всегда есть неожиданные аспекты, которые ты не заметил, мог не знать. Есть разные поколения людей, у которых вообще разные картины мира. Их тоже надо спрашивать.

— У вас нет ощущения, что вы бьётесь об стену? Наверняка кто-то со стороны может сказать, что это так.

Ну, что ж теперь… Лечь и помереть, что ли?

— Ну да, например, или чем-нибудь другим заняться…

Всегда есть такой выбор: биться головой об стену или лечь и помереть. Или уйти куда-то в другую сторону. Я пока ещё пободаюсь.

— А в какой момент работа «узнать» превращается в работу «бодаться»?

Ну не то, чтобы оно превращается в это «бодаться». «Бодаться» — это уже правозащитная деятельность. Я не ухожу в правозащиту, я просто общаюсь с людьми, пишу о том, о чём мне говорят. Если бы я ходила всюду и была правозащитницей, и у меня был бы какой-нибудь кризисный центр для женщин или реабилитационный центр для наркоманов — тогда да, тогда ты бодаешься, тогда ты постоянно борешься с чем-то, с системой — это более знаковые вещи, которые отнимают гораздо больше сил.

Журналистика — это всё-таки позиция наблюдателя. Ты фиксируешь то, что видишь.

Обидно, конечно, что мало что меняется, что твои умные, хорошие, правильные слова не долетают до ушей в кабинетах. Ну ладно, что уж.

— А вообще журналистика и правозащита — это резко различные вещи?

Не резко различные, потому что они нуждаются друг в друге, они должны быть вместе, друг другу помогать, но это разные работы.

— Вы работали волонтером у Навального. Расскажите. Что там вам нужно было делать?

Я вела соцсети, занималась SMM. Писала посты на фрилансе: у меня тогда не было постоянных зарплаты и места работы, поэтому для меня это был один способов заработка, в том числе.

— А журналист может заниматься PR?

Журналист должен понимать, чем он занимается в каждый конкретный момент.

Если он работает в пресс-службе — он занимается PR, если он пишет какую-то джинсу — он пишет джинсу, работает на копирайте — не надо называть это журналистикой. Если ты работаешь журналистом — используй стандарты журналистики, соблюдай их. PR тоже нужен, как без этого? Не надо манифестировать, что это не так: если ты пиарщик, так и говори, мы будем воспринимать тебя как пиарщика — это честно. Не надо этого стыдиться и скрывать.

Есть люди, которым претит пиар, и они в него никогда не пойдут. Есть люди, которые по натуре правозащитники абсолютные. Есть те, кому нравится писать, и они могут быть журналистами, потому что выполняют стандарты профессии, а могут быть и пиарщиками. Я могу быть пиарщиком вполне, но мне не нравилось зависеть от того, кого пиаришь, не иметь возможности распоряжаться фактами, знаниями и эмоциями, потому что они тебе не принадлежат. Мне было легко работать с компанией Навального — я его поддерживала тогда и поддерживаю сейчас. Я считаю, что он герой, совершенно выдающийся человек, и горжусь тем, что он мой современник. Мне было легко работать в его штабе, потому что я верила в то, что делала, но понимала, что это не имеет отношения к журналистике.

— В PR обычно за деньгами идут…

Да нет, господи, какие деньги… Хорошая добавка к основному заработку, гарантированная. А все остальное всё равно надо заработать.

— Вы работали спичрайтером в Саратове? Как вы там оказались?

Мой знакомый поехал туда работать и позвал меня. Мне надо было писать речи для банальных мероприятий — поздравления, выступления, открытие конференций. Релизы надо было писать: в правительстве очень много письменной работы. Спичрайтеры есть почти у всех чиновников. Ведь это профессионал, он лучше владеет словом, знает, как донести мысль. Тебе говорят: «Так, мне нужно сказать то-то. Напиши это красиво». Ты пишешь это красиво. Им некогда: губернатор не формулировками занят, а делом, он не обязан ничего писать. Мне кажется, это нормально. Губернатор, на которого мы работали, Ипатов, был технократом — бывший директор атомной станции. Он, кстати, творчески переосмыслял тексты и переделывал под себя.

— В какой момент журналистика стала радикальной профессией?

В последние годы, с Болотной, наверное. Я думаю, что всё гниёт с головы — государство завралось до такой степени, что правда стала слишком диссонировать с официальной картиной мира, и само озвучивание, произнесение правды, честное описание картины стало уже просто демаршем.

Когда ты честно показываешь мирный митинг, который разгоняют полицейские, бьющие людей, то ты как бы не на стороне власти.

Когда правда становится слишком неудобной, чтобы терпеть её — журналистика становится опасной профессией.

— Как думаете, настанет когда-нибудь безопасность? Когда это произойдет?

Власть же когда-то поменяется, правда?

— Да, конечно.

Я очень давно этого жду. Мне всё время казалось, что это случится вот — сейчас, и всё будет хорошо. Теперь я уже не знаю, не верю, — понимаю, что сменить власть на выборах уже невозможно, а если не на выборах, то как? Боюсь, что вся эта тягомотина может длиться бесконечно. Это очень удручает.

— То есть могут пройти десятилетия?

Да, если режим настолько гибок, если он так удачно подстраивается подо всё, если он всё в себя впитывает, если люди имеют опцию уехать, и те, кому неуютно, этим пользуются. Остаются те, кому уютно. Остаются конформисты — люди, у которых порог чувствительности очень высокий — у них нет достоинства, которое даст сказать: «Нет! Все, хватит!» — мы будем держать фигу в кармане, покупать справки о вакцинации, врать в ответ на вранье…

— Вы говорили, что вам нравился Невзоров, «60 секунд»?

Да, в детстве мне нравился Невзоров. Да и сейчас мне тоже нравится. Он яркий, интересный, делал динамичные репортажи — они завораживали. Это была хорошая журналистская работа. Конечно, в нём в какой-то момент появился пропагандист. Кони, пламя, какая-то имперская патетика — вот это мне уже не очень нравилось. Когда он просто делал репортажи, например, про бомжей — это было очень живо и увлекательно. Когда он начал учить жизни, рассказывать, что правильно, а что нет — стало скучновато. Потом он пропал из публичного поля надолго — вернулся удивительным циничным мастером. Он очень колоритен. Потрясающе владеет словом, его просто приятно слушать. Базово это человек хорошего ранга, нормальный, несмотря на весь тот показной цинизм, который он провозглашает. Он всегда отделяет добро от зла. И он всегда на стороне добра. Мне кажется, он человек большой внутренней свободы, достоинства. Он этим дорожит и уважает это в других людях.

— Как вы себя видите дальше: будете заниматься журналистикой?

Пока есть возможность — да.

— А какой горизонт надежды? Несколько лет? Бывают люди, которые по молодости занимаются журналистикой, а потом куда-то сбегают.

Вот это «по молодости» у меня уже прошло, я уже давно в журналистике, занималась этим и раньше.

Об интроверсии, профессиональном становлении, жизни в Пскове и любимом огороде

— Расскажите про свой журналистский путь. Вы заканчивали исторический факультет. Как вы решили быть историком?

Слушайте, Антон, в провинции с этим всё очень просто — ты заканчиваешь школу и думаешь, куда пойдешь учиться: есть Политех, где всякая математика и физика — и ты в этом не шаришь; есть Вольный университет, где платное обучение, а денег у тебя нет; и пединститут, а школу ты ненавидишь вообще. Всей душой, с детства.

— Ненавидишь?

Школа — это отвратительная институция совершенно.

Ну… а куда ещё идти? Ну что в педе есть приличное? Или иняз, или истфак. На истфаке люди казались интереснее, знакомые были со старших курсов. Это реально очень хороший факультет — крутые преподаватели и атмосфера — нисколечки не жалею, что там отучилась. Я никогда не хотела быть учителем истории, но в Питер я не поступила в ЛГУ. Я туда, честно говоря, сразу ломанулась на юрфак после школы — [со смехом] завалили ваще, на истории. Я сдавала на пять, мне поставили три, я дико обиделась — и, может быть, поэтому с тремя пятерками поступила здесь.

— После университета вы жили в основном здесь? Или хотели в Петербург-Москву?

После института я сразу пришла в «Псковскую губернию». Увидела объявление, что газета ищет сотрудников: надо написать два эссе, прийти, пообщаться — написала, пришла, куда было сказано, —– в центр Возрождения, где сидел Лев Маркович Шлосберг и принимал людей. Мне очень понравилось узнавать город с другой точки зрения, новый образ жизни и люди, которые вокруг. Повезло, была свободная независимая от органов власти редакция. Замечательный редактор Шлосберг: он ещё не был политиком — руководил Центром Социального Проектирования «Возрождение» — занимался проектами, выигрывал гранты, зарубежные в основном, и реализовывал здесь… Шакалил у посольств, говоря нынешним языком.

— Какие-то люди сильно определили ваше движение? Шлосберг?

Да, конечно, он научил меня писать, резал нещадно все мои тексты. И объяснял, почему их режет. Настраивал всех своих журналистов: можешь жить в Пскове, но должен выезжать, чтобы понимать, где ты живешь. Очень хорошая школа — плюс он очень эрудированный человек, у него всегда был широкий круг общения: музейные сотрудники, прекраснейшие архитекторы, искусствоведы, музыканты — он меня сводил с людьми, у которых я потом брала интервью.

— Где вы впервые увидели Шлосберга?

Я знала, что есть такой известный человек. Мы могли пересекаться в театре «Слово». Это самодеятельный народный театр, существовавший с 70-х годов, им руководил Леонид Иванович Изотов, который, к сожалению, умер недавно (он был 38-го года рождения), и театр вместе с ним. Офигенский человек был, просто невероятный. В брежневское душное время он был отдушиной: к нему шли за свободой, самовыражением, всем тем, чего в Совке не было. Шлосберг был одним из тех людей, кто в студенческие годы в этот театр попал. И все, кто попадал, там потом варились. Я пришла уже в 90-е, другую эпоху, когда всё ломалось, сыпалось, а там всё равно было здорово: классная тусовка, творчество постоянное.

— Что вы делали в театре?

Играла и занималась несколько лет. И Шлосберг тоже в свое время. У Изотова была совершенно уникальная школа: он удивительным образом работал с людьми, заставляя непрофессионалов выглядеть лучше, чем профессионалы. И это была не потогонка, когда каждый день играешь спектакль, должен быть всегда идеален — нет, это было чистое творчество и невероятная работа над собой. Он заставлял актёров говорить словами Есенина, Маяковского, Ахматовой, но о себе. Если тебе есть, что сказать, — ты скажешь это любыми словами. Это были невероятно мощные спектакли: на сцену выходит человек и читает стихи, которые ты знаешь с детства, но слышишь в них другое, потому что актёр… сердцем говорит. Сама эта работа — чтение стихов даже не на сцене, а когда сидишь и разбираешь их с Изотовым час, два, три — невероятное удовольствие. Даже не для того, чтобы выйти и со сцены прочитать — вообще пофиг: спектакли могли не выходить, хотя проходили репетиции. Помогало себя, что ли, выстроить. Понять… Загадочная психотерапия поэтическая.

— Журналистика, в которой вы сейчас работаете, агрессивна и гендерно маркирована как мужская. Не чувствовали, что вас в Пскове ущемляют — поначалу или теперь?

В 90-е годы вся гендерная тематика была вообще не на острие. Меньше было всего этого осознания — и меньше рефлексии. Девочка — и девочка, мальчик — и мальчик. Девочки учились точно так же, как и мальчики — женщины работали точно так же, как и мужчины.

Я всегда ощущала паритет более-менее нормально. Может быть, мне везло — но я никогда не стала бы общаться с человеком, который смотрит сверху вниз просто по признаку пола. Если человек, у которого ты берёшь интервью, видит, что ты не дура, то говорит с тобой, как с не дурой, серьёзно. В журналистике всегда больше девчонок.

— От вас не требовалось в самом начале работы проявлять характер — не то чтобы агрессию, а какое-то усилие, чтобы социализировать себя, выходить к людям? Вы же говорили, что интроверт. Как интроверсия и журналистика совместимы?

В принципе, жизнь в России — сплошной бой. Сражение, битва. Если ты интроверт и выбираешь профессию, связанную с общением с людьми, — ты делаешь эту битву ещё тяжелее для себя. Так что привыкать не приходится. Вся наша жизнь такова — чуть сложнее, чуть проще. Я не то, чтобы критический интроверт, — но да, мне комфортно быть одной. Мне комфортно проводить время в замкнутом пространстве, где никого, кроме меня, нет. В этом плане меня не парит ни пандемия, ни самоизоляция. Зато я с вниманием отношусь к другим людям, и слушаю, что они мне говорят.

Мне не приходилось заставлять себя коммуницировать с другими. Мне это всё в удовольствие было, увлекательно. Да бросьте, ну, интроверт… Это просто излишняя психологизация сегодняшней жизни — все теперь доморощенные психологи, ходят на тренинги, говорят птичьим языком про, блин, ресурс, который есть — или которого нет. Для меня «интроверт» — это просто определение из книжек по психологии 90-х годов: есть те, кому комфортнее с людьми — и те, кому наедине с собой… Не вижу смысла излишне усложнять.

— Но профессиональное-то выгорание может быть?

Точно может быть. Тем более сегодня, когда журналистика под прессом чудовищным. Зато останутся самые сильные, абы кто уже не пойдет.

— Не покалечатся по дороге?

Кто мог покалечиться — уже покалечился и ушел. Я знаю много людей, которые ушли из журналистики в социальную сферу, в пиар, бизнес. Потому что реально устали.

Это нормально — никто не обязан за небольшие деньги заниматься сложным, тяжелым делом с риском лишиться свободы. А я ничего другого не умею, и мне нравится работать.

— Могло быть больше денег, легче, спокойнее.

Не факт. Спокойнее — да. Но ходить в офис и сидеть с 9 до 6 — сразу нет! О чём я действительно мечтала — это спать, сколько угодно. Меня всегда дико напрягало, особенно в старших классах, вставать в полседьмого утра и ездить в школу довольно далекую, 40 минут езды. Я не высыпалась дико, я — сова, меня трясло. И вуаля! У меня такая работа! Сплю те же 7-8 часов, но когда захочу: могу лечь в два часа ночи, встать в 10 часов, и никто меня никуда не погонит. Когда привязан к рабочему месту — начинаешь тратить всё время на ерунду. Ты же не можешь всё это время работать. А так делаешь полезные вещи: по дому полезное сделал, теплицу прополол.

— У вас много на участке овощей?

— [смеясь] Да, но не так много, как туда можно было бы впихнуть. Я не маньяк. Мне нравится ковыряться в земле: меня с детства мама таскала на дачу, заставляла в огороде работать — и теперь проще заниматься этим снова. Мне нравится жить на природе — свежий воздух, деревья, тишина, зелень, нет людей… Очень комфортно. А раз ты на природе, то почему бы что-нибудь не посадить? Вот, посадила. Раз посадила — ну, прополи. Прополола? Выросло? Ну, маринуй! Одно за одно цепляется.

— Что у вас растёт?

Все растёт. Картошку — я больше никогда в жизни… слишком геморройно. Всегда обламываюсь с этой картошкой: она требует много физических усилий за дёшево: надо посадить, окучить, потом ещё выкопать… Последний раз она у меня посажена — да ну нафиг. Сейчас у меня большой участок, но я его весь превращаю в газон — просто чтобы не сажать картошку. А все остальное — да: лук, капуста, огурцы, помидоры, перцы, баклажаны.

— Вы покупаете продукты в магазине?

Да, конечно. Макароны же не растут! Всё, что не растет. Вот, рис можно посадить. Я уже об этом подумала. Но крупы — это тоже геморройно. Есть вещи, которые гораздо проще купить. А салат у нас растёт. Помидоры домашние. Ну, как же жить на земле — и не посадить помидоры? Это гораздо вкуснее, чем-то, что есть в магазине. То же самое с огурцами. Домашние огурцы — это прекрасно.

— Я давно не пробовал и очень плохо представляю. Что они?

— [с чувством счастья]: Они хрустящие, если огурцы. Сочные. В них нет ощущения, что жуешь траву. Берешь огурец — у него есть вкус. Помидоры — ароматные. Сла-адник. Сахар. Это имеет смысл, потому что-то же самое такого качества покупать — уже очень дорого.

— Животных вы не хотите?

Не-ет, там нужен постоянный уход, уже никуда не денешься. И животных практически всегда заводят, чтобы съесть потом. Я ничего не имею против того, чтобы есть мясо, но не хочу убивать животное своими руками. Жалко, конечно. Привязываешься, жалко. Как же это — съесть того, кого кормил? Сложно. Определенная чёрствость должна быть… Корова — член семьи, она требует очень большого ухода.

— Это контраст с журналистикой? Умиротворенность, регулярная работа.

Смена видов деятельности, которая идеально сочетается и хорошо разгружает голову: пойти подёргать сорняки, вернуться в интернет — ахнуть, как все ужасно — и снова пойти подёргать сорняки.

— Почему вы всё-таки остались жить в Пскове? Это очень тихий и бедный город.

Какая-то атмосфера свободы, резкости. Псков же был одним из немногих городов в стране, высказавшихся резко против истории с Крымом или с законом Димы Яковлева — это требовало определенной смелости. Псков всегда создавал атмосферу свободомыслия и, соответственно, вызывал встречные желания бороться за это свободомыслие. Может быть, с этим связано, а может быть, с тем, что рядом ФСБ. Усиленная борьба всегда возникает в ответ на что-то.

Мне нормально здесь [смеется]. На самом деле, людям здесь жить нелегко, просто потому что даже работу продавцом не всегда найдешь. Да и средняя зарплата здесь 15-20 тысяч. Многие работают в лавках, уезжают куда-то на заработки, оставляя детей с бабушками и дедушками. Непросто, да. Главное, что люди привыкают к минимальному образу жизни, минимальному доходу, и считается, что если ты получаешь деньги в райцентре — уже молодец.

О моральном авторитете, чувстве собственной важности и достоинстве

— Навальный сейчас для вас является моральным авторитетом?

Сейчас Навальный является моральным авторитетом, безусловно. Он заслужил. Но я бы не сказала, что он был для меня моральным авторитетом всегда. Мне нравилось, что он делает, я уважаю это, он впечатлял своими работами, но статус морального авторитета он заслужил буквально в последние годы.

— У вас тоже есть моральный авторитет?

Не претендую.

— Могли бы. Вы не претендуете, но теоретически он мог бы быть. Вы несправедливо осуждены, резонансное дело, тяжелая статья, все об этом говорят…

Мне было бы неудобно в этой роли.

— Вы могли бы как-нибудь её применить?

Сложно применить то, в чем тебе неудобно [смеется].

— Когда вы собирали деньги на штраф, вам собрали больше. Как вы их применили?

Всю сдачу я отдала Центру защиты прав СМИ. Воронежская организация, НКО, иноагент. С 2015 года иноагент — были одними из первых. Это организация, которая делает очень много для обучения и защиты журналистов. Один из их адвокатов, Тумас Мисакян, защищал и продолжает меня защищать. Они делают очень много правозащитного добра, но не такие популярные и известные, как ОВД-Инфо. Для журналистов это, наверное, самая надежная опора, поэтому я все деньги отдала им. Просто потому что по профилю. Просто потому что «Агора» до этого нормально получила с Диминого аукциона. Как и «Апология протеста», «Мемориал». У них есть, кому собирать донаты, и я подумала, что надо поддержать организацию, которая меньше на виду, но столь же полезна и важна.

— Что вы думаете об анархизме?

Это не моё.

— А ваше — это?

Не знаю… Кастанеда [смеется].

— По-разному же бывает, человек такой свободной профессии может найти себя в бытовом анархизме.

Да, знаю, среди журналистов есть анархисты, но я никогда не увлекалась политическими теориями: я не политик, поэтому не могу сказать, что у меня есть своё убеждение на этот счёт. Мне очень нравится программа Навального, потому что она простая. Не врать и не воровать — и всё. Я считаю, что это идеально для сегодняшней России.

— Не слишком ли абстрактно для того, чтобы это можно было реализовать?

Вполне конкретно. Любой момент можно разложить по этим пунктам.

— Что именно у Кастанеды вам нравится?

Кастанеда попался мне в студенческие годы. Его полезно читать. Во-первых, ты учишься видеть жалость к себе и не идти у неё на поводу. Во-вторых, у него есть замечательная концепция домашнего маленького тирана. У каждого человека есть маленький тиран, который уничтожает чувство собственной важности и даже само представление о нём.

— Почему жалость к себе — это плохо?

Потому что она делает слабым.

Если тратить свои силы на то, чтобы себя жалеть, не остаётся сил на что-то другое, на жизнь.

— А достоинство важно для журналиста?

Достоинство важно для любого человека. У меня большой вопрос к моим согражданам — где их достоинство? Мне бы хотелось, чтобы у жителей России было больше не чувства собственной важности, а именно достоинства. Ведь за чувством собственной важности прячется напыщенность, что ли. Ты просто такой важный… А достоинство — это когда ты не позволяешь с собой обращаться так, чтобы тебя смешивали с грязью. Здесь больше политического.

— Насколько оно — достоинство — в Советском Союзе существовало?

Думаю, оно было весьма принижено: люди всё время слышали какое-то вранье и мирились с ним, принимали его за чистую монету. Нужно было самим врать, участвовать в бессмысленных мероприятиях, тратить своё время на полную ерунду, а это же ниже чувства собственного достоинства. Коллективные собрания, которые на самом деле ни к чему не приводят, какие-то акции, которые ничего не означают…

О семье, детях и 90-х

— Не хотите своих детей отправить за границу?

У меня нет детей, только муж, поэтому я никого не хочу отправить за границу [смеется].

— А если бы были?

Думаю, было бы другое ощущение. Я могу за себя отвечать, а если ты отвечаешь за будущую жизнь очень близкого тебе маленького человечка, то, конечно, ты желаешь ему только лучшего, и гораздо проще лучшее дать ему не здесь, поэтому я понимаю людей, которые так делают

— Тяжелое ли это состояние, когда ты отвечаешь только за себя?

Нет, это очень легкое состояние, отвечаешь только за себя.

— То есть такая логика: у обычных людей — дети, а те, у кого детей нет, — смелые, но им стакан воды никто не принесет.

Да плевать на этот стакан воды. За свою журналистскую практику я встречала множество историй одиноких стариков, брошенных инвалидов, у которых пятеро детей, и все — в разных городах, и эта несчастная бабка зимой топит лед, потому что воды нет, и никто ей колодец не почистит. Полно таких историй. Дети — не гарантия никакой светлой старости. Жить без детей намного проще — ведь этот спиногрыз от тебя зависит полностью. Мне кажется, родители — это люди, которые решаются. Они мужественные, сильные, заслуживают всяческого уважения. Родители постоянно оказываются в ситуации, когда ты что-то от этого государства ждешь и тебе нужно постоянно с ним коммуницировать. Они сами, быть может, об этом не рефлексируют — для них это обычно и нормально. Я восхищаюсь людьми, которые заводят детей в этой стране, растят их: они смелые, молодцы.

— Без семьи легче или сложнее?

Думаю, вообще без семьи, конечно, сложнее. У меня есть семья и близкий круг друзей, которым я очень дорожу. В полном одиночестве не может человек находиться, ведь он социальное существо. Одиночество травмирует. Не с кем поговорить, не на кого положиться, никто тебя не поддерживает. По-моему, это может вылиться в депрессию, беспокойство. Для человека нормально общаться с людьми.

— Ваши родители говорили, что они плохо относились к советской власти и были очень рады 90-м годам? Как во Пскове переживалось это время?

Они не сильно тосковали по Советскому Союзу. У меня «продуманская» мама — всегда имела возможность создать запас еды. Родители работали на птицефабрике, и им могли выдать зарплаты курами, что было неплохо. Можно было поменяться с теми, кому выдали зарплату колбасой [смеется]. Всегда был огород: голода я не помню. Но всё время было ощущение несправедливости.

— Почему?

Все же видели ваучеры, которые во что-то превращались, все видели финансовые схемы. Мы всей семьей в прямом смысле просрали ваучеры. Была возможность вложить деньги во что-то, что никогда не возвращалось. Машина, на которую копили родители, превратилась в две буханки хлеба буквально за одну ночь. Деньги обесценились, пропали, улетучились — больше их никогда не было. И при этом мы видели новости про мерседесы, деньги в коробках из-под ксерокса, и это создавало ощущение несправедливости. Путин хорошо зашёл, все сразу: «О, порядок». Мне же почему-то сразу не понравилось, когда он к власти пришел [смеется].

— Вы помните этот момент — 2000-й год?

Да. Мне показалось, что ему нельзя доверять. Но мои родители поверили.

Читайте также

Открытое письмо Светланы Прокопьевой «Семь лет за две страницы текста» о том, почему её дело — убийство свободы слова.