Новые поправки в закон об образовании, благодаря которым власти смогут контролировать любую просветительскую деятельность, вызвали скандал в научном обществе: весь президиум РАН подписался под петицией с требованием отозвать законопроект. Предварительная цензура действительно лишит нас множества важных и интересных проектов: от онлайн-журналов и лекций в пивных барах до сексуального образования в школах. Но так ли нам нужна популяризация науки?

В День российской науки философ и независимый исследователь культуры Сергей Стрельников рассказывает, почему слово учёного — не истина в последней инстанции, чем религиозное мировоззрение похоже на научное, как неверная интерпретация исследований приводит к неминуемым ошибкам, почему в современном обществе наступил кризис научного знания, и заменит ли научпоп полноценное образование.

Стремление к знанию и обучению считается априори похвальным. Родители хотят побыстрее сдать своих отпрысков на курсы «ускоренного развития», не задаваясь вопросом — куда так торопиться, если продолжительность человеческой жизни растёт? В резюме на соискание должности принято писать о своей готовности совершенствоваться, хотя на практике значительная часть работ требует преимущественно собачьей исполнительности, которой быстро учат на месте. Многие гонятся за высшим образованием, несмотря на то, что оно обесценивается. При этом развивается популяризация науки: книги на пальцах объясняют нам устройство вселенной, работу мельчайших клеток головного мозга и влияние экономики на экологию, а учёные становятся такими же известными, как звезды шоу-бизнеса. Иными словами, интересоваться наукой стало модно, ведь это новые и ценные знания. Так ли это? Попробуем разобраться.

Истинна ли наука?

Будем исходить из того, что наука не тождественна знанию — она всего лишь один из видов знания, который помогает сделать мир лучше. Чтобы это понять, нужно обратиться к философии познания.

Как классифицируется знание? В учебниках философии обычно упоминают как минимум три значимых системы знаний: науку, искусство и религию. Иногда в этот перечень добавляются философия, мифология, политика и загадочные «др.», которые авторы учебников предпочитают не конкретизировать. Границы этих систем подвижны, проницаемы, зависят от позиции исследователя, духа эпохи и массы других факторов. Сами системы предполагают одну и ту же цель своего существования — объяснить законы, по которым существует этот мир и положение человека в нём, хотя способы и предпосылки существования у них разные. При этом фраза «популяризация науки» воспринимается адекватно и привычно, «популяризация искусства» — встречается реже, а «популяризация религии» выглядит как-то уж совсем неуместно. В чем здесь дело?

Ценность религии в секулярном мире

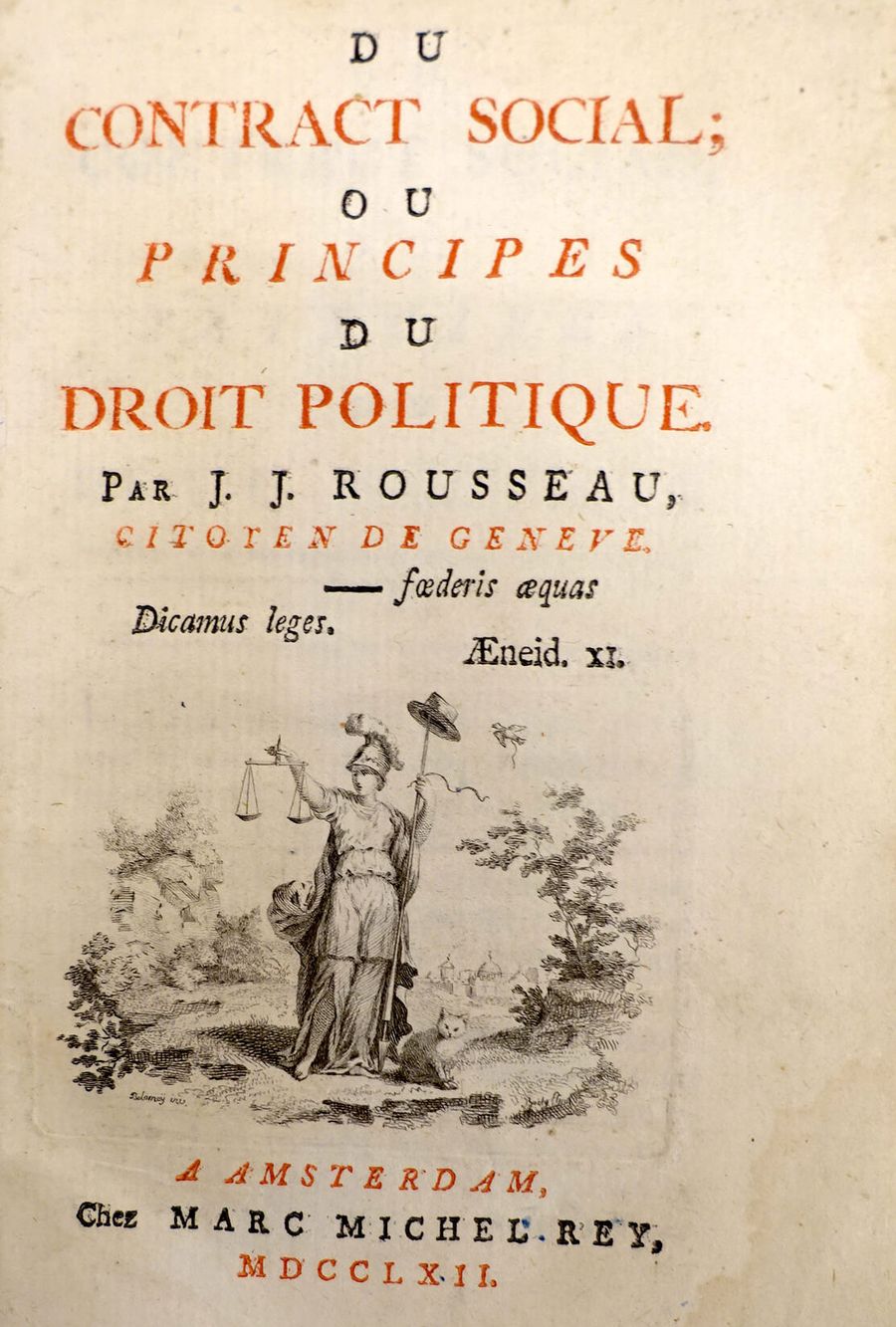

Принято считать, что просвещение в целом связано с продвижением науки как совокупности неких рациональных способов познания мира, основанных на устойчивом методе в противовес безусловно ошибочным религиозным или мифологическим представлениям о мире. В предельной своей форме это прослеживается в марксистской теории, полагающей, что религия — средство классовой борьбы между собственниками производственных сил. При этом нельзя утверждать, что религия хуже искусства, а искусство лучше науки: сциентизм, особенно распространявшийся в XVIII-XIX веке, считается пройденным этапом общественного развития.

Даже в социалистических странах политические системы быстро адаптировали, а кое-где и вполне выработали собственные квазирелигиозные практики, что дало благодатную почву и материал для исследований сторонникам теории «гражданской религии» как некой идеологической системы ценностей в секулярном мире. Сейчас противоборство религии и науки в целом воспринимается менее остро, чем ранее, хотя в некоторых «сферах влияния», например, в сфере наук о человеке и его высшей нервной деятельности, они продолжают соперничать — особенно остро дискуссионность проявляется в вопросах жизни и смерти, определения критериев живого и неживого, происхождении мира и судьбы сознания человека после его физической смерти.

За религией признается позитивный вклад в формирование этических норм, она может выступать адекватным средством для определения смысла жизни и решения экзистенциальных проблем. Демократия и стремление к правовому государству в отношении личности и свободы совести только расширяют возможности распространения религиозного мировоззрения: во-первых важным элементом свободы совести выступает свобода распространения своих убеждений, а во-вторых, демократическое государство предполагает определенные гарантии прав меньшинств, недопустимость их дискриминации.

Не стоит забывать и о важных социальных инициативах, которые продвигаются религиозными организациями: если человек задумывается о том, как сделать лучше жизнь бездомного, не всё ли нам равно, чем он при этом руководствуется — светской или религиозной этикой? Ведь положения последней для него могут быть более понятны и мотивированы. По сути, нет разницы, перестаёт ли человек совершать преступления из-за стремления «очистить душу» или потому что рациональная наука криминология становится более эффективной в деле его поимки.

Несмотря на то, что для философии познания религия и наука как виды знания равноценны, количество верующих по всему миру, согласно последнему исследованию Рональда Инглхарта снижается, а вот количество научных публикаций растёт. Следует ли из этого факта, что религия ещё сильней нуждается в популяризации, но это обстоятельство игнорируется?

Улучшают ли наука и религия жизнь человека?

Если мы продолжим сравнивать науку и религию в этом отношении, то закономерно возразить, что помимо позитивных последствий, религия может нести в мир раздор, войны и притеснения по какому угодно произвольному признаку. Особенно выделяются религиозные фундаменталисты, чья деятельность подпитывает террористов и радикалов различных сортов — распространение радикализма во многих странах признано глобальной проблемой и преследуется по закону, в том числе России.

Раздоры происходят из-за того, что не бывает религии как таковой. Распространяя религию, мы всегда придерживаемся какой-то системы ритуалов, воззрений и священных текстов. В мире религий существуют много течений, конфессий, состоящих из последователей и обслуживающих потребности иерархического культово-обрядового аппарата. Течения противоборствуют друг с другом, претендуя на истинность мировоззрений, правильность и эксклюзивность молитв в коммуникации с сокровенным. Словом, утверждают исключительный характер собственного коммуникационного канала с трансцендентным. Иными словами, не существует абстрактной «религии».

Но науки это тоже касается в полной мере — она не существует в вакууме.

Принято считать, что наука — комплекс относительно упорядоченных систем знаний со своими методами формирования и приращения знания, его распространения и обязательной проверки. Однако и здесь не все так просто, ведь даже классификация наук представляет исследовательскую проблему теории познания: порой сложно сопоставить человеческую деятельность с конкретной наукой или подтвердить научность направления — в этом отношении особенно «везёт» гуманитарным наукам. У наук выделяются объекты, предметы, происходит разграничение по дисциплинарным направлениям, что также часто вызывает ожесточенные дискуссии среди ученых: например на заре становления рыночных отношений в России исследователи долго дискутировали, можно ли считать анализ финансово-хозяйственной деятельности отдельной дисциплиной, или это всего лишь метод микроэкономики. Кроме того, в рамках одной дисциплины развиваются научные школы, представляющие порой противоположные точки зрения на предмет той или иной науки. Более того, существуют национальные научные системы, которые постоянно конкурируют между собой.

Дискуссионность научных вопросов может легко запутать, а правильных ответов может и вовсе не существовать. Наука постоянно прогрессирует, знания мигом устаревают и на их место приходят новые. Не удивительно, что крупные открытия и изобретения, например, обнаружения атомов, кардинально изменяло не только работу исследователя, но и всю человеческую картину мира.

Очевидно, что наука, как и религия, существует в форме очень сложной системы. Но если результативность действия последней постигается индивидуально тем самым «религиозным чувством», то в случае с наукой требуется строгий отчёт о проделанной работе. И популяризации как раз стала ответом на запрос общества о таком отчёте.

Как формируется представление о науке в обществе?

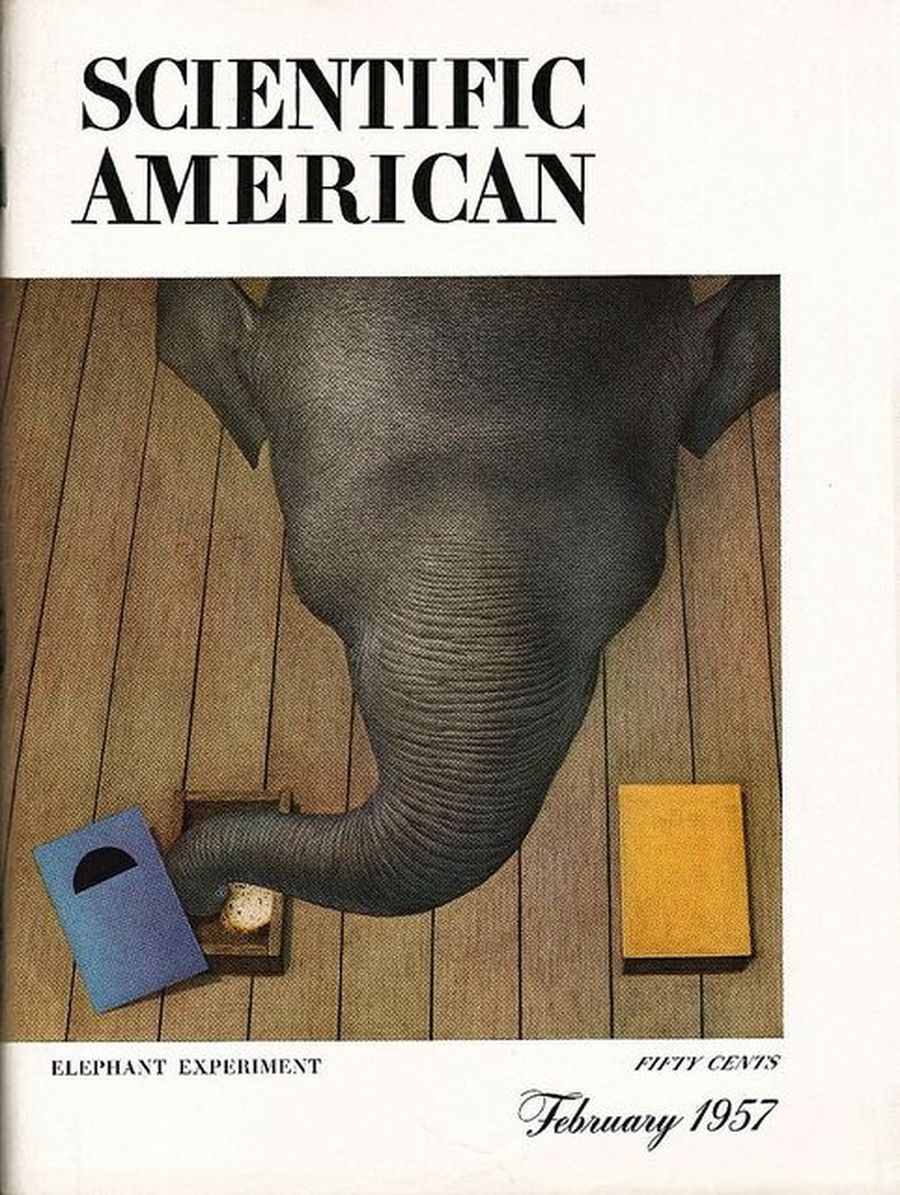

В качестве отчётов в научном мире используются тексты, результирующие исследования: от кратких сообщений и докладов на конференциях до масштабных монографий. Они строятся по определенным принципам, написаны специфическим научным стилем и служат, в основном, средством коммуникации в профессиональной среде — то есть, среди людей, обладающих определенным социальным статусом учёного и компетенциями, в норме позволяющими этот статус получить. В свою очередь, для всех «неспециалистов» (назовем их потребителями научно-популярного контента) требуются отчёты иного характера: изложенные более простым языком, снабжённые поясняющими иллюстрациями, словом, имеющие то же самое сущностное содержание, но облечённые в ясную форму. Именно популяризация переводит результаты исследований как отдельных учёных, так и крупных научных институтов со специального языка на доступный каждому. На основе полученного отчёта в обществе формируется представление о науке: чем занимаются учёные, чтобы сделать жизнь человека лучше, и насколько хорошо у них это получается.

Такова идеальная модель, которая в реальности, увы, не работает.

Вульгаризация науки и проблемы научпопа

Прежде всего, при переводе на «обычный язык» неизбежны искажения, которые могут существенно повлиять на интерпретацию результатов. Такие искажения могут допускаться как сознательно, например, с целью умалчивания очевидно неудачных результатов экспериментов, так и бессознательно в силу глубокой погруженности в сам предмет исследования. Все усложняется тем, что у потребителя отчёта также имеются искажения восприятия, которые мешают адекватно воспринять текст. В итоге, значимое научное достижение может пройти мимо, остаться незамеченным теми, от кого может зависеть его дальнейшая судьба или, напротив, повлечёт вмешательство до момента его завершения. Последняя проблема особенно характерна для стран, где контуры науки задаются при влиянии политических институтов, определяющих повестку.

Другое обстоятельство заключается в том, что у учёных нет времени на популяризацию, так как они параллельно преподают в университетах или работают над несколькими проектами одновременно. Популяризацией занимаются научные журналисты, которые пишут отчёты для широкой публики. Здесь, однако, существует определенная несоразмерность требований. Ученый обязан иметь квалификацию или подтверждение компетенций со стороны коллег, например, при защите работы на соискание ученой степени, его публикации рецензируются, а изложенные в них факты подлежат проверке. Требования к современному научному журналисту существенно ниже: контент, который он производит, не рецензируется, а читателям достаточно ссылок на англоязычные исследования, которые всё равно практически никто не прочитает. Именно поэтому социальные сети и блоги завалены мусором — квалификацию авторов порой сложно подтвердить, а вот распространить их продукт, напротив, чрезвычайно легко.

Следующая проблема связана с лукавством автора при формировании отчета Содержание честного отчета не должно сводиться к рапорту об успехах, но даже в научных публикациях манипулируют статистикой и притягивают неподходящие данные «за уши», чтобы получить желаемый результат. В популярных текстах в силу упрощений и искажений такую манипуляцию практически не распознать. Исключительно позитивное освещение исследования превращается в рекламу, а реклама необъективна по умолчанию. В результате некачественное исследование и его автор приобретут свою сомнительную славу, а объективная картина мира так и не сформируется.

Верно и обратное: даже честное описание проблем научного сообщества в устах популяризатора может сформировать негативное мнение. Например, проблема плагиата в научных публикациях может привести к ложному впечатлению о повальном характере плагиата в современной науке, хотя это далеко не так.

Еще одна проблема связана с тем, как популяризацию науки видит сама целевая аудитория: зачастую люди приходят на лекцию из-за моды, как на новый блокбастер в кино. Популяризация науки превращается в шоу, часто неотличимое от остальных, а усвоение каких-либо научных фактов становится непредсказуемым и слабо управляемым. Особенную опасность в этом отношении имеет научпоп, посвящённый медицине или воспитанию, — ведь неверное усвоение практик может привести к самым неприятным последствиям.

Не всякое распространение знания может считаться просвещением, и не каждое потребление такого знания может считаться образованием.

Получение образования — это труд, на который замотивирован и способен не каждый. Приобретение компетенций предполагает тренировку и закрепление навыка, а не только «прочитать статью/послушать лекцию». Именно поэтому важна обратная связь, которой в популяризации не предполагается в силу односторонности процесса. Ложное впечатление о собственной образованности может сыграть с потребителем научно-популярного контента злую шутку, показав лишь верхушечную эрудицию как результат такого просвещения. Популяризация может подтолкнуть к дальнейшему изучению какой-либо темы, научной литературе, но массовость такого явления сомнительна: к исследовательской деятельности должна быть определенная склонность характера, и не каждый к ней предрасположен, если верить профориентационным методикам.

Кризис научного знания в массовой культуре

Неизбежное искажение достижений науки и кризис гуманитарных дисциплин отлично видны на примере скандинавского фильма «Ещё по одной».

Герои — четверо мужчин среднего возраста, работающих в школе учителями. На вечеринке в честь сорокалетия Николая, преподающего психологию, юбиляр вспоминает о «теории» норвежского психиатра и психотерапевта Финна Скэрдеруда, которая в устах героя звучит так: для полноценного существования человеку не хватает ежедневно 0,5 промилле алкоголя в крови. Друзья решают проверить эту «теорию» на практике.

Сразу следует оговориться, что это не факт, а всего лишь предположение, которое сам Скэрдеруд публично опроверг еще в 2015 году. Обычно психотерапевты и философы призывают к осознанности, а свойства алкоголя как депрессанта хорошо известны и изучены. Скэрдеруд пояснил, что он не давал никаких рекомендаций, что это соображение вырвано из контекста и является частью его предисловия к книге Эдмондо де Амичиса «О психологическом воздействии вина», где он в свободной форме рассуждает об алкоголе. Следовательно, ни о какой научной теории мы говорить не можем. Это всего лишь идея, носящая статус предположительного утверждения и преследующая художественные, а не научные цели.

Однако никто из компании не воспринял эту идею критически, вероятно, доверившись профессионализму своего друга. Вместо этого они начинают рассуждать о том, насколько она справедлива. Уже на следующий день герои, решают вести отчёт, чтобы в дальнейшем опубликовать эти данные в научной статье. Спойлер: статья так и осталась недописанной, хотя мы знаем, что в современном научном мире может быть опубликована любая чушь.

Интересно, что алкотестером для контроля тех самых 0,5 промилле в крови регулярно пользуется только один из героев. «Эксперимент» предсказуемо выходит из-под контроля, когда друзья решают увеличить дозу. Заметим, что увеличения дозы изначальные условия «теории» не предполагали, суть была в поддержании определенной дозы алкоголя на протяжении длительного периода времени.

Тот факт, что в кинорецензиях практически не затронута (и не проверена) ложность теории, служит доказательством справедливости основного посыла фильма: даже в самых типовых жизненных ситуациях люди будут игнорировать те возможности, которые им даёт наука, в частности, наука гуманитарная, что косвенно свидетельствует о кризисе науки как таковой — её значимые достижения по какой-то причине не востребованы обществом.

В чем же здесь кризис научного знания? Все четыре персонажа — ровесники со схожими типовыми проблемами, присущими людям среднего возраста. Кто-то справляется с ними сам, кто-то прибегает к помощи священника, кто-то — к помощи психотерапевта. Психоанализ и психотерапия — инструмент для решения этих проблем, который к началу XXI века выработали гуманитарные науки, изучающие человека. Преподаватель психологии Николай об этом наверняка в курсе, так же как и о том, что систематическое употребление алкоголя с повышением дозы ни одной научной школой не признано средством лечения депрессии или сходных проблем. Почему это знание не очевидно профессионалу, и будет ли оно очевидно обывателю, если учесть, что в скандинавских странах борются с употреблением алкоголя?

С другой стороны, в фильме очень хорошо показано, как вне зависимости от истинности идеи она может быть воспринята массой, если подана как «образовательная услуга» с должной степенью эмоциональности. Практически все вступления к лекциям второго героя — учителя истории Мартина — начинаются с упоминания о роли алкоголя в жизни великих исторических деятелей. Кроме того, (и спасибо за это европейскому кинематографу, потому что в современном американском или российском кино мы вряд ли увидим такой сюжетный момент), одним из учителей-участников «эксперимента» на уроке озвучивается идея «выпей — полегчает» — один из школьников, переживающий из-за экзаменов, воспринимает её как действенный совет и тут же применяет на практике.

Несмотря на всё богатство теоретических знаний, при решении проблем на практике человек склонен применять простой и наименее затратный метод.

Так нужен ли нам вообще научпоп?

Современный научно-популярный контент не обладает должным качеством, чтобы считать его адекватным источником образования, но это не проблема самой популяризации как явления. Даже если Госдума примет закон, по которому все просветительские лекции, вне зависимости от источника их финансирования, надо будет согласовывать в специальном ведомстве, качество контента не улучшится. Дело здесь в том, что лекция и текст не предполагают обратной связи, позволяющей проверить, как потребитель усвоил материал и будет применять его далее.

Вопрос качества этого материала зависит и от позиции потребителя, которому следует дистанцироваться от ценности науки как таковой и ответить для себя на вопрос — «Зачем наука нужна лично мне?». Вряд ли чтение всех подряд научно-популярных книжек или работающий фоном TED на ютубе приведет к качественному изменению мировоззрения. Как вид досуга в условиях повальной гиподинамии такой отдых носит весьма специфический характер — гораздо полезней провести это время на свежем воздухе.

Сейчас научное знание в форме отчётов, особенно на иностранных языках, доступны практически каждому. Популяризация могла бы стать навигатором, проводником по миру научного знания, который находил бы нужные и при этом качественные научные материалы. Однако нужно признать, что в таком навигаторе сейчас остро нуждаются сами учёные. Для тех же, кто хочет избрать науку как будущую профессиональную деятельность, популяризация не сработает в силу изначально невыполнимой задачи объективной презентации всех проблем, происходящих в научном сообществе. Из-за этого популяризация науки в современных условиях становится массовым развлечением, а не обучением.