На детях гениев природа отдыхает. Конечно, это малоутешительно для отпрысков выдающихся людей, да и не бесспорно. Однако иногда оказывается верным. И если это касается кончины великого государя, обидная пословица может обернуться для его земель и подданных сокрушительными потерями.

Тень великого отца

Иван Третий скончался в 1505 году. Перед смертью он стандартизировал систему управления недавно включёнными в состав московского государства княжествами, развивал практику применения своего «Судебника», законодательно усилил права основного наследника престола. Одним словом, занимался правовыми реформами, за что наряду с «Грозным» и «Горбатым» получил — точнее, заслужил от подданных ещё одно прозвище: Иван Правосуд. Достойное прозвище.

Однако перед смертью Иван заболел. И фактически сдал свои полномочия сыну от Софьи Палеолог — Василию. Так Василий Третий в 1502 году стал соправителем Ивана Третьего и соответственно после смерти отца в 1505 году начал править единодержавно.

На мой взгляд, Василий был жестокий, слабохарактерный и несчастный человек, которого, не будь он царём, можно было бы пожалеть. Но он был царём. А потому жалости не достоин. И наш рассказ о нём потому будет правдив и беспощаден.

Судя по поступкам, всю свою жизнь Василий хотел превзойти своего великого отца, но это ему ни разу не удалось. Возможно, он даже ненавидел отца — именно за то, что тот был удачливее его, умнее и счастливее, в конце концов!

Отец, решив отдать власть ему, а не Дмитрию, загодя начал готовить Василия как нового царя к царствованию, вводить в царские дела, знакомить с основами правления. В 1504 году, уже после смерти Софьи Палеолог, скончавшейся в 1503 году, Иван позволил молодому соправителю расправиться с ненавистными новому царю невесткой Ивана — царевной Еленой Волошанкой и бывшим соправителем Горбатого, Дмитрием Ивановичем–внуком. Казнь сторонников Волошанки как еретиков укрепила трон Василия, но произвела тягостное впечатление на москвичей и ту часть московского боярства, которая чтила традиции, в кои не входила публичная казнь через огненное сожжение.

Василий неприятие почувствовал. Наверное, почувствовал, примерно, также, как в своё время почувствует то же самое и Пётр Первый Романов, которому в Москве неприятен будет каждый камень. Даже и сам воздух московский, пропитанный духом старины, будет раздражать. И, как впоследствии и Петру, Василию пришлась по душе идея переноса столицы из Москвы в другое место. Нет, конечно, Москва продолжала считаться столицей, но реально столичные функции в государстве с 1513 года стала выполнять Александрова слобода, куда Василий переехал окончательно в 1526 году. Для украшения и укрепления новой столицы призван был из Италии со своей артелью мастер Алевиз Новый, известный строитель дворцов, который накануне приезда в Россию завершил строительство дворца Великого хана в Бахчисарае.

Это был архитектор-новатор. Его руке принадлежит первая в России шатровая церковь — церковь Покрова в Александровой слободе. Наберусь наглости предположить, что на идею создания шатровых церквей его натолкнули виденные им татарские и турецкие мечети.

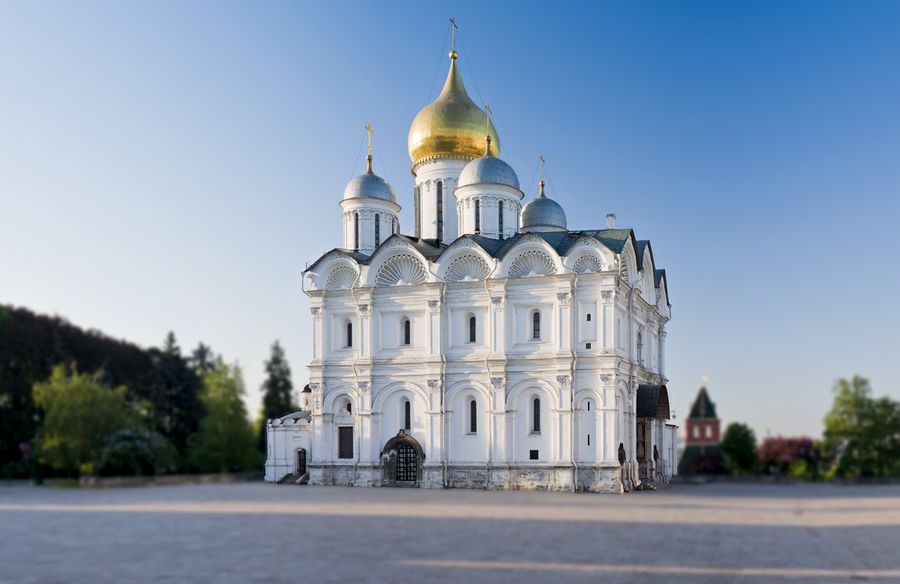

Считается, что Алевиз Новый с 1505 по 1518 годы построил семнадцать церквей и соборов. Из них тринадцать в Москве и четыре в Александрове. Самое знаменитое строение Алевиза — Архангельский собор московского Кремля, замечательное творение, во внешнем убранстве которого, точнее, вокруг дверей явно видны следы архитектуры итальянского раннего Возрождения, нетипичный для Московии морской стиль с раковинами и чудными морскими гадами.

В той или иной мере, большинство построенных Алевизом Новым церквей повторяют черты Архангельского собора, кроме церквей святого Петра в Высоко-Петровском монастыре и Рождества Иоанна Предтечи у Боровицких ворот (снесена в XIX веке).

Они совсем не похожи на алевизовский же храм Святого Владимира в Садах или тот же Архангельский собор. Строгие линии этих небольших церквей просто полемизируют с квадратными большими соборами. Это настолько очевидно, что я сомневаюсь, что эти церкви принадлежат руке одного мастера.

Выписан из Италии был и ещё один мастер, Бон Фрязин (настоящее имя, скорее всего, Бонифаций Мастробан), итальянский зодчий, специализировавшийся на фортификационных укреплениях двойного (военного и гражданского) назначения. Он был прислан папой Юлием Вторым для окончания строительства московского Кремля.

Кремлю как крепости в начале 16 века не хватало наблюдательной башни, позволявшей стрельцам обозревать окрестности и предупреждать нападение неприятеля. Таковая башня была построена. Это — колокольня Ивана Великого, колокольня церкви Ивана Лествичника. Она несла в себе соединение военной и религиозной задач, то есть была колокольней с наблюдательным пунктом. А также традиционно для московской кремлёвской архитектуры соединяла в себе итальянскую традицию строительства кампанил и русскую — колоколен. Колокольня церкви Ивана Лествичника, возведённая в 1505–1508 годы, — единственное строение Бон Фрязина в Кремле.

Возможно, потом архитектора послали укреплять стратегически важную крепость Дорогобуж, открывавшую дорогу на Смоленск, на запад.

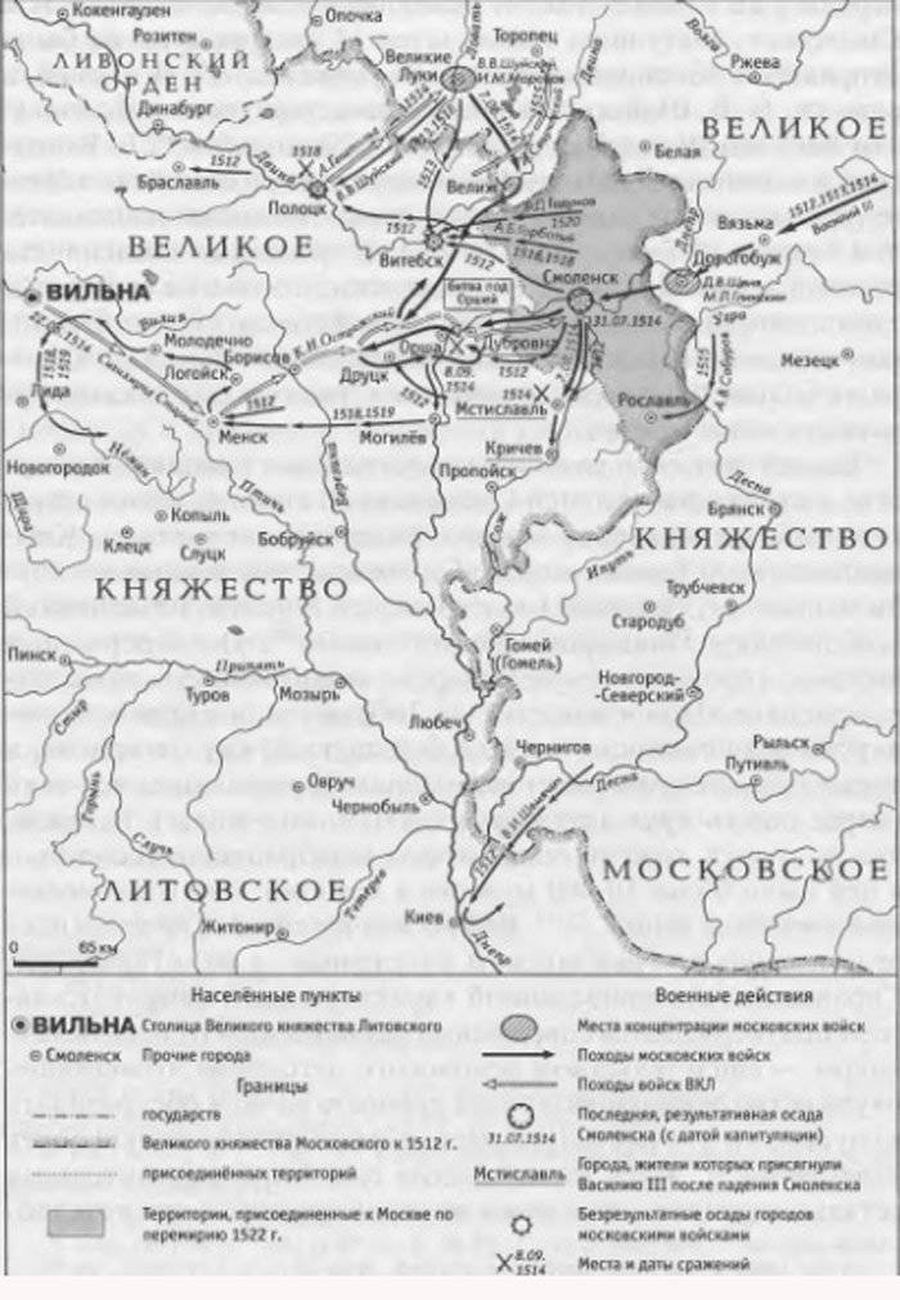

Там, на западе, Василий неоднократно воевал с Литвой, но если Иван Третий в ходе своих литовских войн отнял у соседей треть их территории, то Василий Третий едва ли не каждый раз войну проигрывал, отдавая понемногу литовцам земли, ранее отнятые отцом. В ходе войны 1507–1508 годов Василию не помог даже мятеж рода Глинских в Великом княжестве Литовском. Не смог он воспользоваться тем, что Глинские били в спину литовцев и поляков. Проиграл войну. Неприятель занял Любеч, спалил Чернигов и Дорогобуж. Не смог Василий воспользоваться и тем, что на его сторону вынужденно, пытаясь спасти свой, находившийся в прифронтовой зоне, домен от постоянного разграбления, перешли князья Мстиславские, потомки Гедимина по младшей линии, претенденты на литовский престол. Единственной удачей Василия была смоленская война 1514 года, в ходе которой москвичам удалось занять Смоленск.  На северо-западе Василию удалось бескровно и мирно занять Псков. В сущности, город и до этого, со времён Ивана Третьего, управлялся московскими наместниками. Однако формально там сохранялась республика. Но в 1509 году Василий вызвал к себе псковских бояр и посадника и обвинил их в «измене». После чего посадника казнил, а 300 боярских семей выселил из города. Естественно, в 1510 году псковичи «добровольно» ликвидировали республику. При «разборке» Пскова Василий абсолютно копировал поведение своего отца, точно также разгромившего Вятскую и Новгородскую республики.

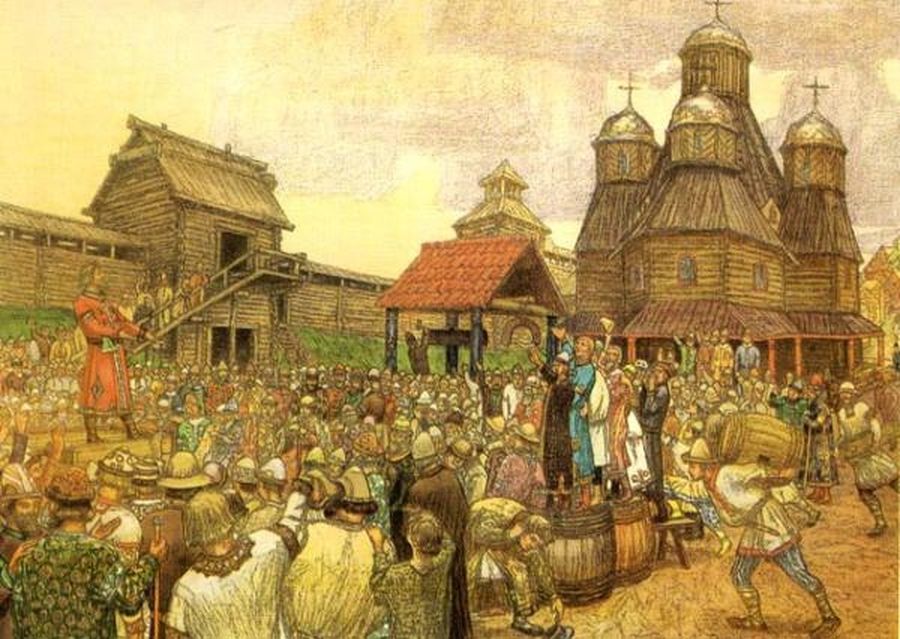

На северо-западе Василию удалось бескровно и мирно занять Псков. В сущности, город и до этого, со времён Ивана Третьего, управлялся московскими наместниками. Однако формально там сохранялась республика. Но в 1509 году Василий вызвал к себе псковских бояр и посадника и обвинил их в «измене». После чего посадника казнил, а 300 боярских семей выселил из города. Естественно, в 1510 году псковичи «добровольно» ликвидировали республику. При «разборке» Пскова Василий абсолютно копировал поведение своего отца, точно также разгромившего Вятскую и Новгородскую республики.

На востоке Василия преследовали неудачи. Потомки Орды усилились. От Московии отложилась в очередной раз Казань, где восстал, вроде бы, московский ставленник Мухаммед Амин (на московской службе имевший в своё время чин князя Каширского), который и правил Казанью до 1518 года. Попытки московитов вновь подчинить Казань кончились на этот раз даже не неудачей, а полным разгромом войск Василия Третьего в войне 1505–1507 годов. Потом к власти пришла, вроде бы, промосковская династия Али, точнее — её основатель Шах Али, который тоже на русской службе был Каширским князем. Но всерьёз промосковскую политику он не проводил. А в 1521 году в Казани воцарились крымские Гиреи, поддерживаемые турками. Они и разбили Василия Третьего ещё раз в русско-казанской войне 1523–24 годов. И только незадолго перед смертью, в 1530 году, Василию Третьему удалось ненадолго занять Казань, взять реванш за свои проигрыши, привести к власти свою марионетку хана Джан Али.

А в начале 20-х годов XVI века крымцы и казанцы, восстановившие Золотую Орду под знаменем Гиреев и османов, настолько осмелели, что даже потребовали от московского царя вернутьуплату дани. И недостойный сын великого Ивана Третьего (к стыду нашему!) согласился! Согласился после крымско-казанского набега на границы Руси в 1521 году.

Точнее, согласился выплачивать так называемые «поминки» по дани (по-татарски — «тыш»). Формально «тыш» платили и ранее. Но если при Иване Третьем «тыш» на Руси откровенно называли «жалованием», которое выплачивалось русским царём крымским ханам за конкретные услуги, например, за атаку литовских границ, то со времён Василия Третьего «тыш» стал безусловным. Он стал той же выплатой дани, правда, без политической составляющей.

Ну, и, естественно, видя позорище войск московских под Казанью, сибирские Шибаниды запросто отбили у московитов все те территории, которые были оккупированы при Иване Третьем за Уралом: Пелым, Югору и Обдору, переподчинив их Сибирскому ханству.

Что ещё можно добавить о Василии Третьем? Как и отец, он в начале царствования издал свой «Судебник». Но и тут ему не повезло. Его «Судебник» до нас не дошёл, и историки считают, что он мало чем отличался от «Судебника» Ивана Третьего.

Одним словом, выглядит Василий Третий полным неудачником.

Главная беда царя

Ну, что там ходить вокруг да около! Все мы люди взрослые, а потому сразу скажу о главной беде царя. Он не мог. Не мог, и всё! Не получалось у него. Ни наследника, ни наследницы. Никого. И на богомолье царь с царицей ходил, и иконы чудотворные в опочивальню ставил. Не помогало. И за море посылали за тайными-секретными зельями, и лекарей со всего мира привечали, и даже, говорят, колдунов, а ничего не работало!

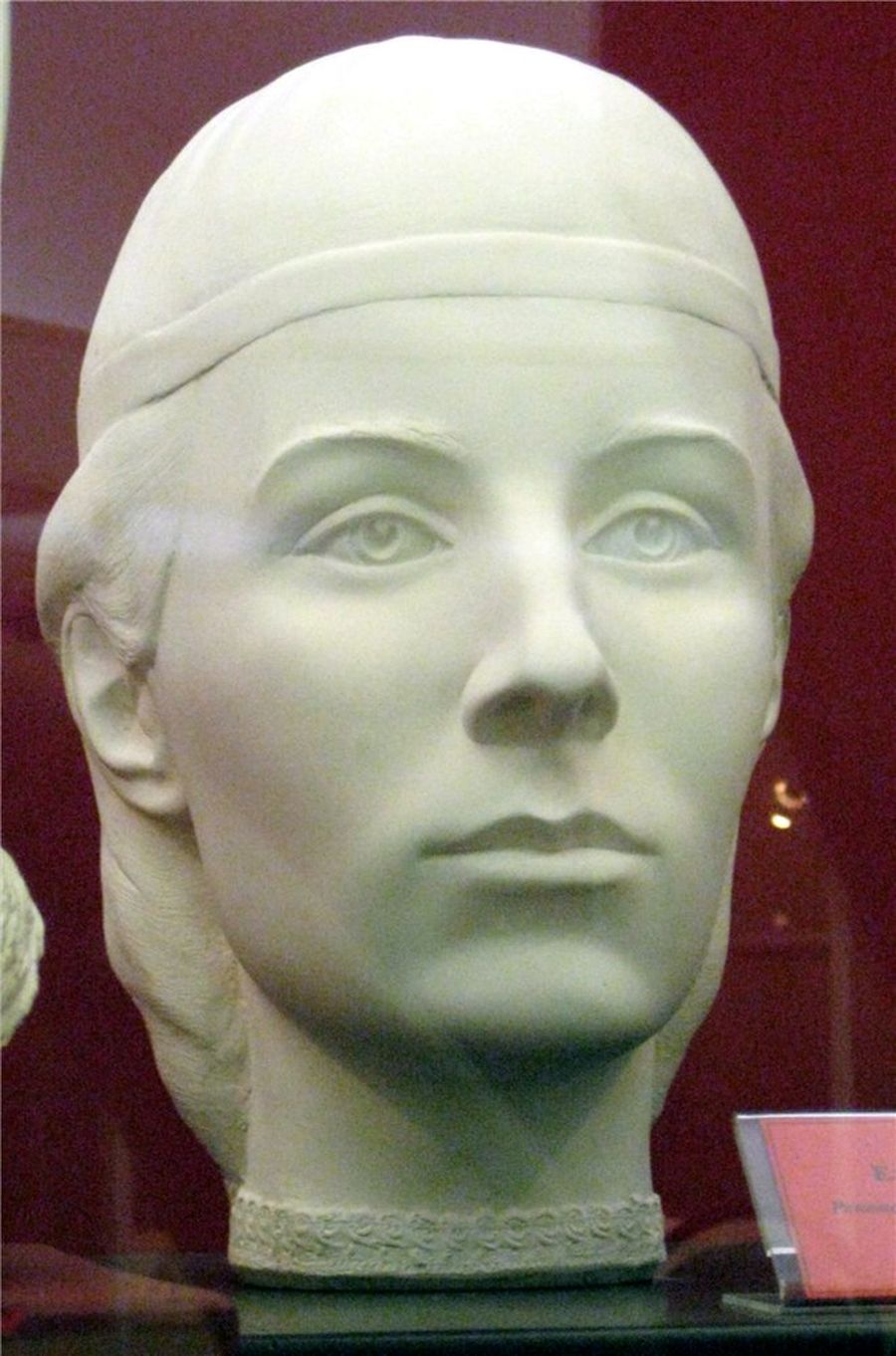

И бесился царь. И в наговорах обвинял всех вокруг. И себя корил. И недобрым словом поминал свой первый брак. В двадцать шесть лет он женился на пятнадцатилетней красавице Соломонии Сабуровой. Целый конкурс красоты проведён был. Выбирали невесту для царя из сотен раскрасавиц и взяли полутатарку Соломонию Сабурову из клана Сабуровых-Годуновых-Стародубских. Да напрасно. Якобы за бесплодие царь после двадцати лет брака в монастырь красавицу сослал. И на старости лет на молоденькой восемнадцатилетней литовке Глинской Елене женился. А всё равно! Четыре года в браке с Глинской прошли вхолостую!

И бесился царь. И в наговорах обвинял всех вокруг. И себя корил. И недобрым словом поминал свой первый брак. В двадцать шесть лет он женился на пятнадцатилетней красавице Соломонии Сабуровой. Целый конкурс красоты проведён был. Выбирали невесту для царя из сотен раскрасавиц и взяли полутатарку Соломонию Сабурову из клана Сабуровых-Годуновых-Стародубских. Да напрасно. Якобы за бесплодие царь после двадцати лет брака в монастырь красавицу сослал. И на старости лет на молоденькой восемнадцатилетней литовке Глинской Елене женился. А всё равно! Четыре года в браке с Глинской прошли вхолостую!

А главное — видел, видел государь злобное торжество, а не сочувствие в глазах братцев своих единоутробных: Юрия, Дмитрия, Семёна и Андрея. Очевидно, что у всех у них были тайные жёны-полюбовницы, женищи невенчанные. И дети наверняка были. В секрете они их наверняка держали, прятали от царя, но царь не столько знал, сколько чувствовал — есть, есть у него племянники! Наводнил он шпионами и соглядатаями дворы братцев. О каждом шаге их велел докладывать, о каждом входящем к ним, а особенно — о входящей.

Гады подколодные! Думали, небось, что после смерти государя Всея Руси их семя станет продолжением рода царского… А накось выкусите! И последовал указ царя. Издевательски-дурацкий указ. Вспомнил он о батюшкином «Судебнике». А по «Судебнику» удел бездетного князя после смерти передаётся старшему брату-правителю. Писалось это для усиления власти старшего наследника и возможного предотвращения смуты из-за дележа уделов. Но Василий решил это положение «Судебника» использовать в репрессивно-стяжательских целях! Он просто всем своим братьям запретил жениться и обзаводиться детьми, пока у него не родится наследник.

Тут уж в истерике забились братцы!

Вот Юрий Иванович, удельный князь Дмитровский, даже в Литву хотел уехать, где наверняка и спрятал своих отпрысков с женищей! Как его ненавидел Василий! И жене Елене завещал ненавидеть. И та его в тюрьму посадила сразу же, как регентшей стала. И сгноила там. Опасен был князь Юрий. А почему? Да потому что, видно, были у него потомки. Потомки с большими правами на престол, нежели у Глинской.

И бабник Симеон Иванович, удельный князь Калужский, тоже был опасен. И тоже он в Литву намеревался бежать. Тоже там, небось, ждала его ненаглядная с незаконным сынишкой! Пришлось Василию всех его бояр арестовать, а самого, сказывали, вообще отравить. Не справил братец царя свой тридцать второй год рождения. Скоропостижно скончался Симеон. Объявили, что бездетным скончался.

Похожая история произошла с бездарнейшим Дмитрием Ивановичем, удельным князем Угличским, погубившим под Казанью всю русскую рать. Он, видимо, где-то в Угличе мог прятать полюбовницу с отпрысками. Его вообще пришлось держать под боком царя, в Москве. И в свой удел не пускать! И всё равно для надёжности, видимо, тоже отравили князя. Не дожил брат царя до сорока лет. Помер внезапно. Официально — бездетный.

Не меньше хлопот доставляли царю мысли о князьях Новгород-Северском и Великом князе Рязанском. Они тоже имели права на русский престол.

В своё время отец Василия, Иван Горбатый, по доброте душевной и в щедрости своей разрешил именоваться титулом великого князя мужу своей любимой младшей сестры Анны, Василию Ивановичу Рязанскому. Нежно любил братской любовью Иван Третий Аннушку. Вот и возвысил её мужа. От брака этого и родился Иван Васильевич, а уж от него и Аграфены княгини Друцкой появился в 1500 году на свет молодой Великий князь Рязанский Иван Иванович. И Рюрикович, и великий князь… При Василии Третьем этого было достаточно для опалы. В 1519 году, как только Рязанский князь вошёл в мужскую силу и брачный возраст, вызвал царь князя в Москву, да посадил в железа. И владения его забрал. Но недоглядел. Во время татарского набега 1521 года, когда царил в Москве бардак несусветный и все ждали незваных гостей-крымцев под стены Кремля, удалось князю Ивану бежать. Бежал в Литву, где ему дали малый удел Стоклишки. Туда Василий ну никак шпионов заслать не мог! И требовал он у Сигизмунда выдать ему Ивана, да Сигизмунд всегда отказывал. Видно, были у польско-литовского короля виды на пусть опального Рязанского, но всё же Великого князя. Может, наследники у Великого князя появились, претенденты на престол русский. А может, нет. Тоже говорят официально, что бездетный…

Почти та же участь постигла и князя Василия Ивановича Новгород-Северского (Шемятича), внука Великого князя Московского Дмитрия Шемяки, наследника Великого князя Ивана Красного по младшей ветви Московских князей. В 1525 году его арестовали по ложному доносу и уморили в тюрьме четыре года спустя. Его жену, дочерей и сына Ивана заточили в разные монастыри, где они и скончались. По официальной версии от этой ветви московских правителей не осталось наследников. А неофициально кто же слухам поверит о наследниках Ивана Васильевича, сына Шемятича?

Не пожалел Василий Третий и мужа своей сестры Феодосии, князя Василия Холмского. Не посмотрел на его заслуги перед Отечеством (а тот был славным полководцем, лихо бившим литовцев). Посадил в 1508 году в железа, да и сгноил через 15 лет в монастыре. В чём виновен князь Василий? Да явно только в том, что имел слабые права называться Великим князем Тверским, да и тем, что был женат на царевне, что в браке скончалась. То есть были у него очень незначительные права на русский престол. Но и этого оказалось достаточно для смертного приговора. Официально, кстати, он тоже наследников не оставил.

А слабость мужская продолжала мучать Василия. И до тех пор это было, пока, видно, не посоветовали ему сменить обстановку с московской душной дворцовой на привольную коломенскую и александровскую. И там, то ли в Коломенском, то ли в Александровой слободе, видно, нашёлся кто-то, кто посоветовал царской чете не налегать на иноземные лекарства и отечественные молитвы, а изменить ролевой сценарий брачных игр в царской постели. Просто очень странно выглядит получение права свадебного дружки царя князя Ивана Телепнева-Оболенского почивать в царской опочивальне, а также его арест в 1531 и внезапное возвышение до окольничего боярина и конюшего в 1532-м. А вдруг царь кандуализмом страдал и был потентен только в присутствии постороннего? Или только если демонстрировал прелести жены кому-то? (А может, князь Иван сначала отказывался от «игр» царя (грех-то какой!), а потом был арестован и…согласился? Потому и возвысили…) Ну, что-то вроде того. И вдруг в этой ситуации встрепенулось в чреслах у царя. И он в пятьдесят лет смог! Зачала Елена. Один раз, потом второй. Сыновья! Иван да Юрий! Как же был счастлив Василий Третий! На радостях даже разрешил жениться своему брату Андрею Старицкому!

Стоял! Стоял у царя!

…Ой, видно, не зря в Коломенском упирается в небо мощным стоячим высоким шатром церковь Вознесения! Ой, не зря потом запретила церковь строительство столь «греховных» храмов…