С древнейших времён правители и государства искали способы вовлечь людей в войну — через миф о долге или обещание выгод. Классическая военная риторика опиралась на архетипы мужества и инициации, превращая убийство в символ доблести. Но как властям удается вовлекать молодых людей в войну сегодня, в постмодернистскую эпоху, когда большие нарративы утратили убедительность, а человеческая жизнь стала цениться гораздо выше?

Чтобы понять, какие механизмы мобилизации молодых солдат используют власти и как они вплетены в массовую культуру и идеологию, корреспондент самиздата, социолог Азат Капенов разбирает дискурсы, которые использует госпропаганда разных стран для оправдания массовых кровопролитий, и рассказывает, как трансформировалась риторика войны — от возвышенного долга до коммерциализированной «игры» — и какую роль в этом сыграл кризис мужественности.

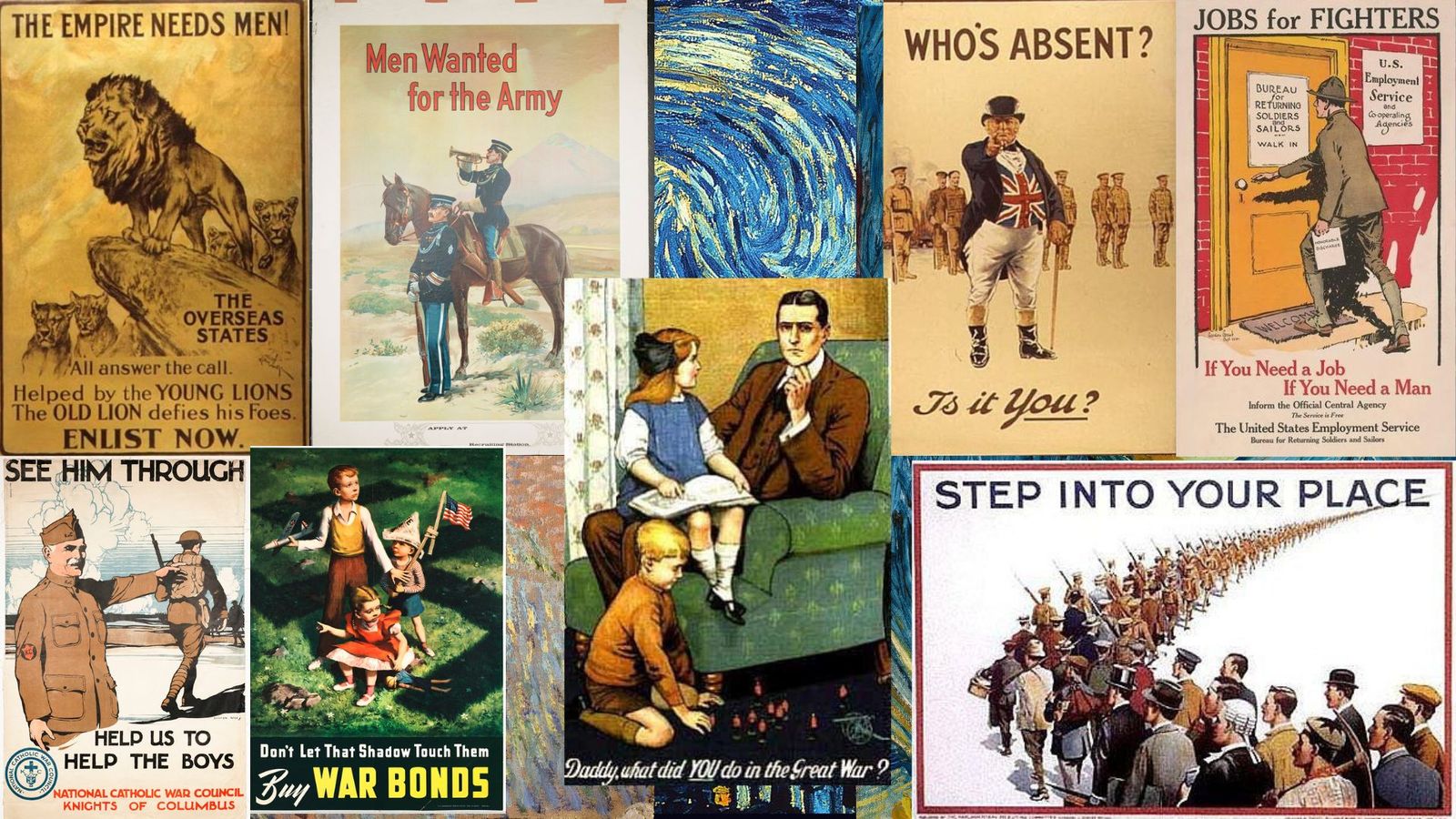

Классическая риторика, связанная с вовлечением масс в военные действия, выражается в двух видах.

Первый вид риторики основывается на спекуляциях долгом перед родиной, заветами отцов, великим реваншем и возможностью доказать свое мужество, пройдя инициацию во время боевых столкновений.

Эта риторика активно использует архетипические паттерны, глубоко укоренившиеся в человеческом сознании, связанные с инициацией и встраиванием индивида в более масштабный, «глобальный нарратив».

Война как призыв к долгу и коммерческое предприятие: два дискурса для вовлечения масс

Различные теоретики так или иначе изучали эти идеи. Примеры такой риторики можно найти, например, в работах Мирчи Элиаде, который в своих трудах подробно описывает роль инициационных ритуалов в архаичных обществах. Эти ритуалы, часто включающие испытания, страдания, символическую смерть и возрождение, были необходимы для перехода индивида из одного социального статуса в другой. Военные действия, по сути, могут быть представлены как форма такого инициационного процесса, где столкновение со смертью и борьба за выживание служат трансформационным опытом, призванным «выковать» из человека воина, доказавшего свою смелость и преданность. Вовлечение в войну часто подаётся как высшая форма инициации, обещающая индивиду выход за рамки его обычной жизни и включение в пантеон героев.

Идеи Клода Леви-Стросса о структуре мифов и бинарных оппозициях также могут быть применимы. Военная риторика часто создает четкую оппозицию «мы против них», «добро против зла», где участие в войне становится единственно верным выбором для сохранения порядка и справедливости. Индивид, вступая в ряды армии, становится частью этого великого мифа, обретая смысл и цель в коллективной борьбе.

Джеймс Джордж Фрэзер в своем монументальном труде «Золотая ветвь» исследовал ритуалы и верования различных культур, включая жертвоприношения и героические подвиги. В контексте военной риторики это может проявляться в представлении о героическом жертвоприношении ради высшей цели — родины, свободы, будущего потомков. Смерть в бою часто интерпретируется не как трагедия, а как акт искупления и славы, увековечивающий имя человека в великом нарративе истории.

Карл Густав Юнг с его концепцией коллективного бессознательного и архетипов предлагает еще один ракурс. Архетип Героя, проходящего через испытания и преображение, является центральным. Военная риторика апеллирует к этому архетипу, предлагая каждому стать героем своей нации, пройти через «путешествие героя», столкнуться с тенью (врагом) и выйти победителем, тем самым реализуя свой внутренний потенциал.

Таким образом, первая форма риторики искусно использует глубоко укоренившиеся психологические и культурные механизмы, превращая войну из акта насилия в символический путь к самореализации, чести и бессмертию в коллективной памяти.

Второй вид риторики — это сугубо капиталистический дискурс о войне как возможности заработать деньги. На втором дискурсе преимущественно основываются ЧВК и службы по контракту. В этом случае война представляет собой еще один элемент коммодификации.

Стоит отметить, что эти риторики могут прекрасно сосуществовать вместе, и они не всегда взаимоисключают друг друга. Наоборот, возможность стать мужчиной и не посрамить заветы отцов могут быть гораздо привлекательнее, если еще в дополнение к этим возможностям служащий сможет улучшить свое финансовое положение благодаря заключению контракта.Это старейшие методы вовлечения в войну, которые достаточно эффективно работают и по сей день.

Первая риторика основана на классическом дискурсе, отсылающим к периодам власти метанарративов, которые детерминировали социальную и политическую реальности. Второй дискурс в большей степени основан на капиталистическом нигилизме и малых нарративах собственной индивидуальной выгоды. При этом данный дискурс подразумевает, что возможность получения финансовых благ может быть привлекательнее чем риск потерять здоровье или даже жизнь.

Эрозия метанарративов: постмодернизм и вызовы традиционной военной риторике

Метанарративы, основанные на долге большим структурам или историческом долге, примерно после середины двадцатого века были в некоторой степени уравнены с нарративами свободы от долга перед какой-либо макроструктурой. Постмодернистский период деконструировал большие истории в контексте их важности с историями маленькими (личными).

Капиталистический же дискурс, сосредоточенный исключительно на динамике капитала и проникающий через все социальные структуры и акторов, столкнулся с идеями гуманизации и ценности жизни. Примечательно, что сам этот дискурс отчасти стимулировал данные идеи для оправдания потребления в обществе. В результате, хотя вовлечение через капиталистический дискурс и остается сильным, его эффективность, возможно, уже не так высока в сравнении со страхом смерти.

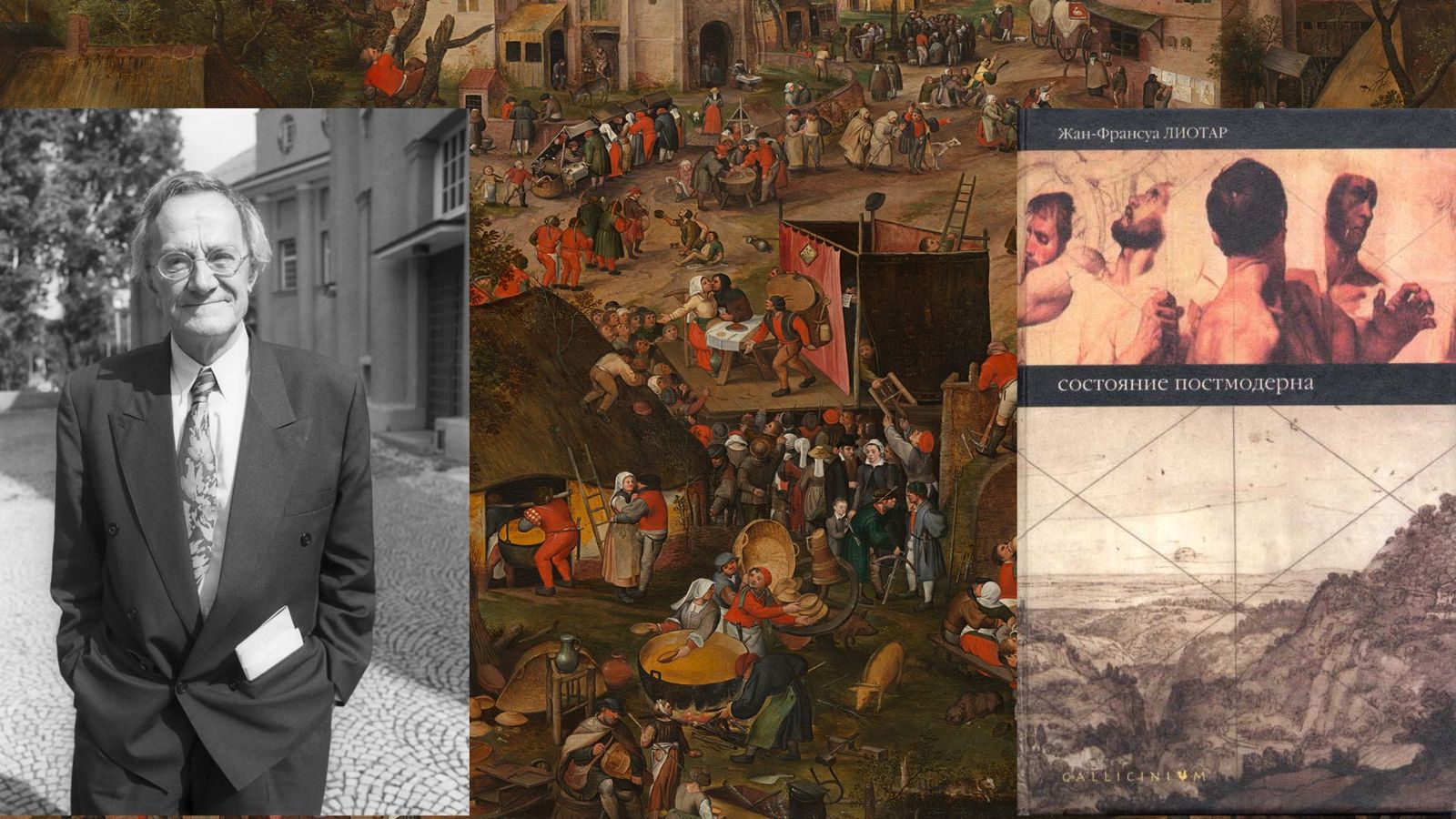

Эта трансформация мышления тесно связана с постструктуралистскими и постмодернистскими теориями. Жан-Франсуа Лиотар в своей работе «Состояние постмодерна» одним из первых провозгласил «недоверие к метанарративам», утверждая, что большие объяснительные истории — будь то Просвещение, марксизм или либеральный прогресс — потеряли свою легитимность. Вместо них возникают множественные, фрагментированные, локальные нарративы, которые не стремятся к всеобъемлющей истине, а скорее отражают плюральность опыта и знаний, приводя к «дифференциации» и «атомизации» знания и ценностей.

Идеи Жака Деррида о деконструкции также подчеркивают эту фрагментацию. Деррида показал, что любые бинарные оппозиции, на которых строятся метанарративы (например, добро/зло, свой/чужой, свобода/рабство), являются внутренне нестабильными и неиерархичными, а их деконструкция выявляет множественность значений и отсутствие фиксированного центра. Применительно к военной риторике это означает, что попытки однозначно определить врага или высшую цель войны становятся проблематичными в условиях, где «истина» не является монолитной.

Жиль Делёз и Феликс Гваттари также создали антииерархичную концепцию «ризомы» как альтернативу иерархическим, древовидным структурам. Ризома — это нелинейная, нецентрированная, множественная система связей, которая может расти и развиваться в любом направлении. В контексте общественной жизни это означает, что попытки навязать единый метанарратив, будь то идеология или «долг», сталкиваются с сопротивлением молекулярных желаний и автономных, децентрализованных потоков, формируя «микрополитики» и «малые нарративы».

Мишель Фуко же в своих работах о власти-знании показал, как различные дискурсы (включая военную риторику) являются не просто отражением реальности, но активным инструментом формирования субъектов и социальных практик. Он утверждал, что власть не является чем-то, что принадлежит кому-то, а скорее является сетью отношений, пронизывающих общество на всех уровнях. В этом контексте риторика долга перед Родиной становится не просто призывом, а частью обширной дисциплинарной техники, формирующей индивида в послушного солдата. Однако с ослаблением метанарративов эти дисциплинарные механизмы также сталкиваются с большим сопротивлением.

Наконец, Фредрик Джеймисон в своих работах, особенно «Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма», проанализировал, как постмодернизм является не просто стилем, но культурной доминантой, отражающей глубокие изменения в капиталистическом производстве. Он говорил о «фрагментации» и «исчезновении исторического смысла», что ведет к неспособности воспринимать «большие» исторические события как единое целое. Это затрудняет мобилизацию на основе исторических долгов или грандиозных планов. Культура потребления, со своей акцентом на сиюминутность и поверхностность, также способствует ослаблению долгосрочных обязательств перед абстрактными структурами.

Таким образом, если классическая риторика опиралась на мощь унифицирующих мифов и обязанностей перед коллективом, то постмодернистский сдвиг ослабил эту силу. Ценность личной экзистенции, индивидуального опыта и свободы выбора приобрела сопоставимую, а порой и большую значимость, чем следование предписаниям макроструктур. Это не означает полного исчезновения старых форм вовлечения, но значительно усложняет их применение, поскольку люди стали более критичны к попыткам подчинить их жизни «великим» целям, не связанным напрямую с их личным благополучием и самореализацией.

Вовлечение в войну в постмодернистскую эпоху: слияние с массовой культурой

Но какая же риторика может быть применима для вовлечения в войну в рамках работы с поколением, взрощенным в постмодернистский период в атмосфере развлекательного контента, виртуального гедонизма и т.д?

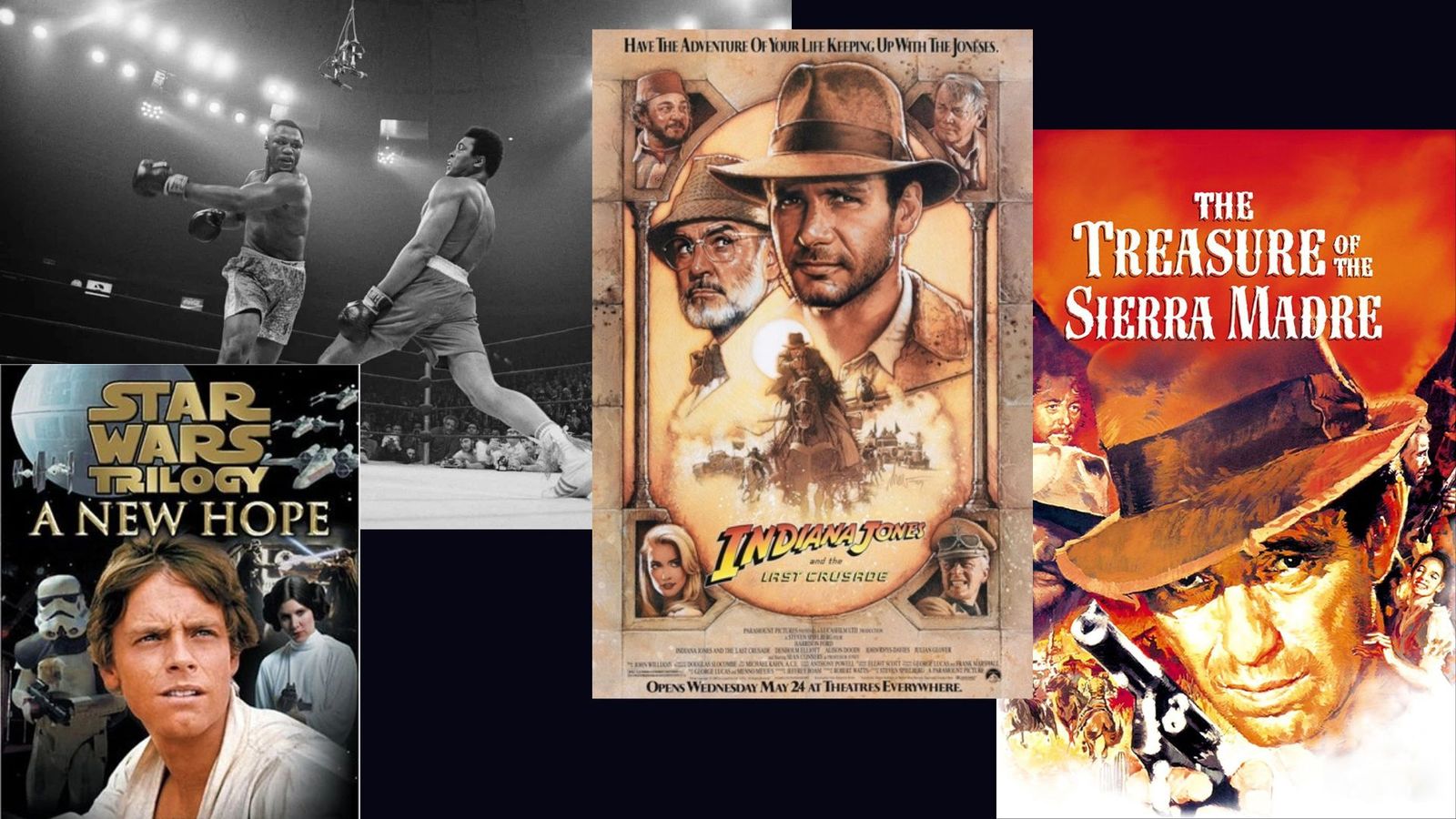

Синхронизация военных действий с элементами массовой культуры является характерной особенностью для современности. «Орлиный коготь», «Триллер в Маниле», «Возрождение надежды», «Новая надежда», «Классическая решимость», «Буря в пустыне», «Скрытая угроза», «Грохот в джунглях», «Порывистый ветер», «Яркая звезда», «Космическая одиссея», «Каньон Эльдорадо», «Сокровища Сьерра-Мадре», «Обдуманная сила».

Стилистически сложно отличить названия, связанные с элементами массовой культуры, и названия военных операций. В этом перечислении есть броские названия и для боксерских поединков Мухаммеда Али, и для голливудских фильмов, и для военных операций США.

Это важная особенность указывает на то, что в рамках наименований такого рода разных сфер человеческой деятельности нет различий. Во-первых, потому, что это одна и та же плоскость человеческого мифотворчества и жизни, опосредованной воображаемым и символическим значениями. Во-вторых, конечно же, здесь имеет место вовлечение дискурсов о войне в пространство массовой культуры наравне с кино, боксерскими боями и т. д.

Почему военные дискурсы сливаются с массовой культурой развлечений?

Для чего же нужны дискурсы о войне, которые имеют схожие символические элементы с дискурсами, связанными с массовой культурой, а именно с массовой культурой развлечения? Это необходимо, чтобы сильная сторона могла удерживать свою аудиторию (аудитория развитых стран) в рамках дискурсов, неотличимых от обыденных, или же дискурсов, характерных для развлекательных медиа. Если символические границы между массовым кино, спортом и войной малоотличимы, то увеличивается шанс вызвать такой эффект реакции у аудитории, который выгоден для власти (эффект спокойного принятия войны).

Здесь проявляется трансгрессия — концепция, которая означает выход за пределы установленных границ, нарушение запретов. В данном случае это трансгрессия между различными дискурсивными полями: война, которая традиционно ассоциируется с серьезностью, трагедией и жертвами, переходит в сферу развлечений и мифотворчества, стирая привычные рамки восприятия. Эта размытость границ делает войну менее чуждой и более «усвояемой» для массового сознания.

Также можно добавить связанное с этой темой понятие трансверсальности, которое разрабатывал Феликс Гваттари. Оно описывает способность соединять различные сферы и измерения реальности, создавая новые конфигурации.

Здесь трансверсальность проявляется в том, как дискурсы о войне пронизывают и пересекаются с дискурсами массовой культуры, создавая некий гибридный, «гиперреальный» феномен. Война перестает быть отдельным, замкнутым событием, а становится частью непрерывного зрелища.

В целом, происходит эстетизация насилия и нарративизация конфликта, где война встраивается в знакомые и комфортные для потребителя культурные паттерны. Это позволяет снизить критическое восприятие и создать благоприятную почву для «спокойного принятия войны», превращая её из чего-то ужасного и трагического в элемент привычного медийного ландшафта.

Называя войну иначе: от ослабления означаемого к конструированию реальности

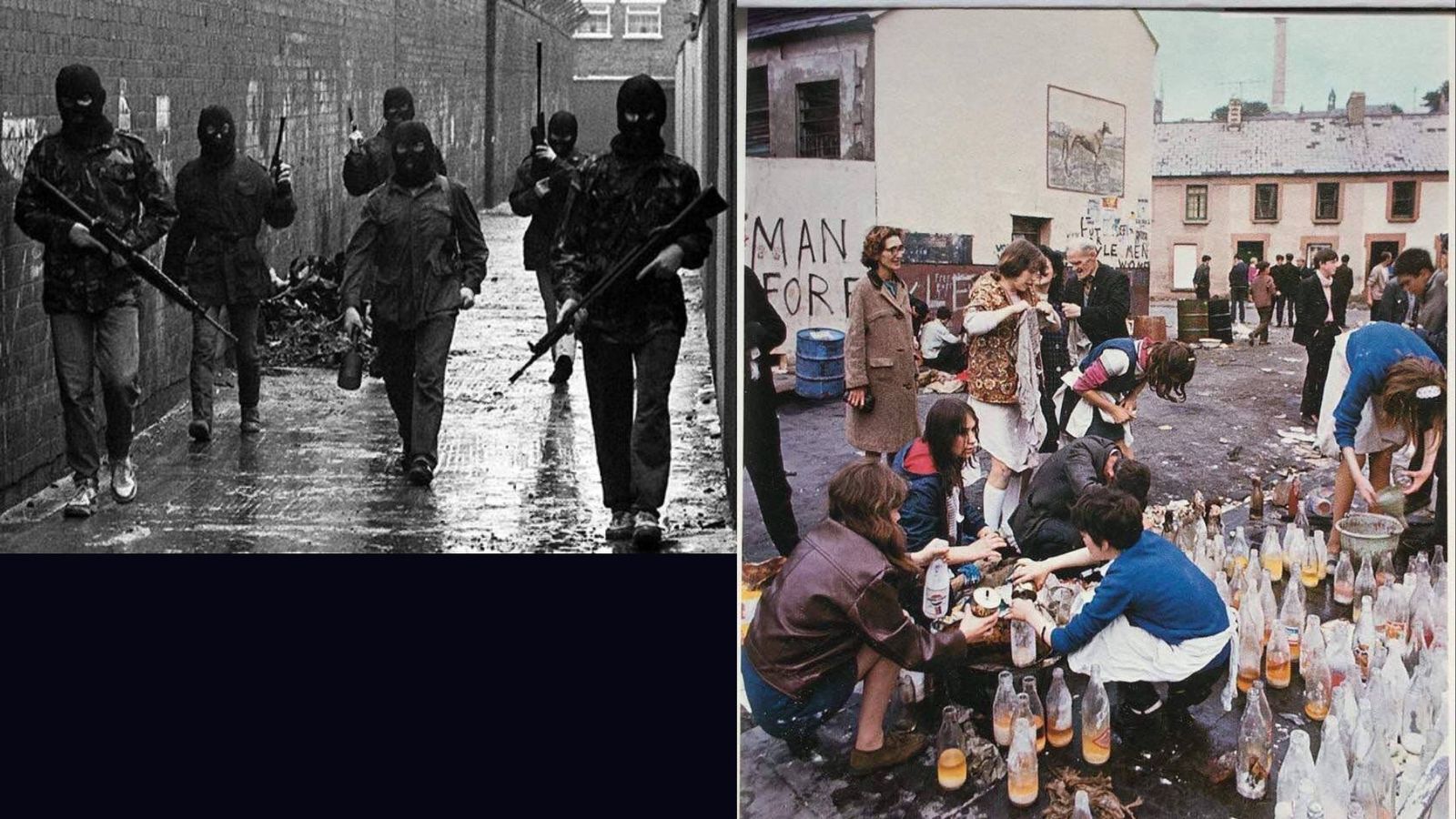

Войну зачастую не называют войной. Зачастую войну называют по имени страны, не превосходящие по силе своего оппонента. Привилегия же стран, доминирующих в военной и экономической мощи, — называть войну как угодно. Например, США использует названия, похожие на захватывающие наименования голливудских блокбастеров, а Великобритания использовала размытое понятие «The troubles».

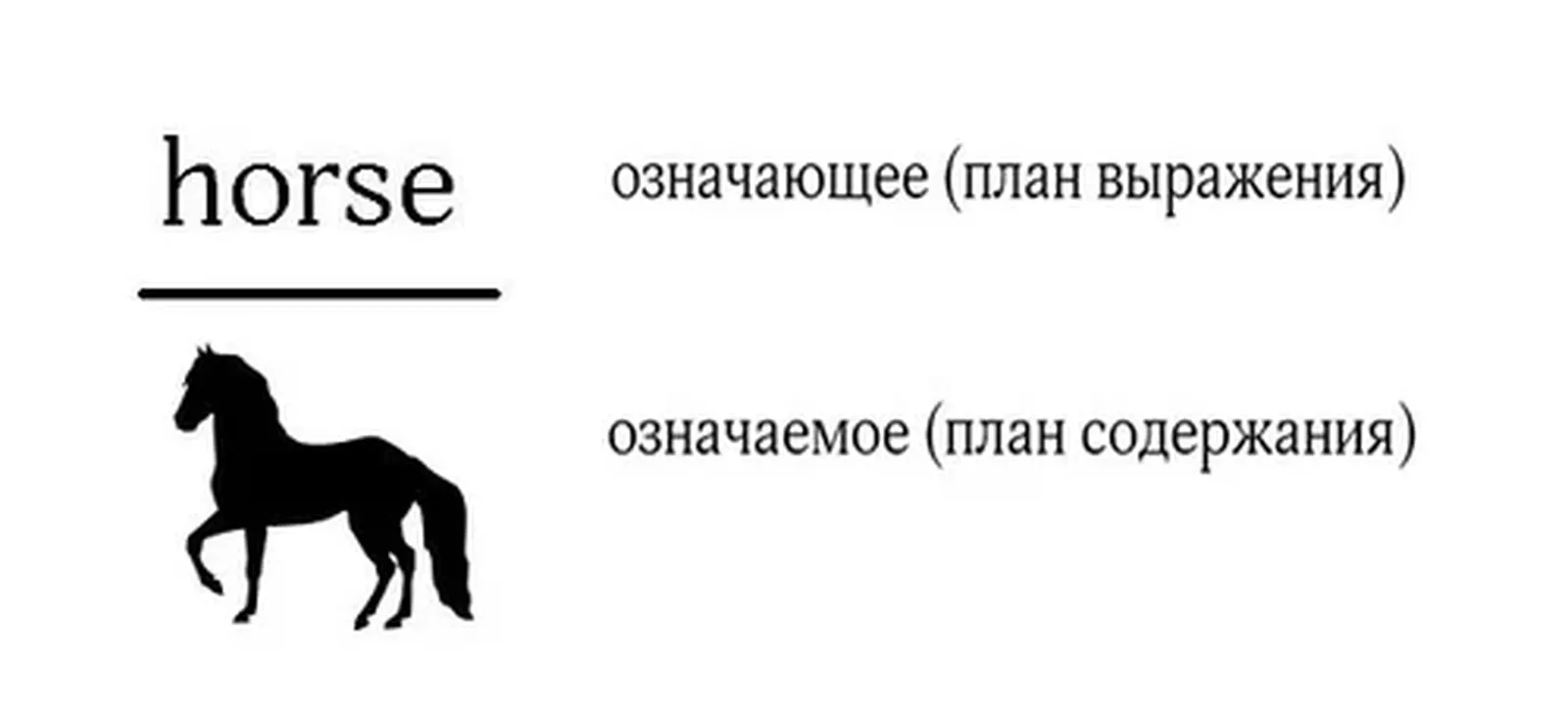

Сильный стремится придать войне будничный или даже развлекательный тон. Смешение дискурса о войне и дискурсов о развлечениях неразрывно связано с этой все более и более слабой связью означающих и означаемых. Означающие что-то символы уже не обязательно должны означать что-то конкретное или же постоянное. Означающие перестают быть фиксированными относительно конкретных означаемых. Такое явление характерно для психически больных людей: например, когда субъект использует означающие, которые не отражают то, что он хочет обозначить. В культурной области это характерно для постмодернистского периода, где означающие не просто более свободны от означаемых, а вообще могут доминировать в качестве главенствующей структуры реальности (невозможность узнать правду в СМИ, виртуальная реальность). Постмодернистская реальность усиливает власть имманентного над трансцендентным (релятивизация дискурсов и т.д.). Для лучшего понимания этого процесса необходимо обратиться к лингвистическим и психоаналитическим теориям.

В основе исследований связи означающих и означаемых лежит теория Фердинанда де Соссюра, одного из основоположников современной лингвистики. Он выдвинул идею о том, что языковой знак состоит из двух неразрывно связанных частей: означающего (акустического образа, звучания слова) и означаемого (понятия или идеи, которую это звучание вызывает). Важнейший аспект его теории заключается в произвольности этой связи: между звучанием слова «стол» и понятием «предмет мебели с плоской поверхностью на ножках» нет естественной, «природной» связи. Эта связь устанавливается конвенционально, в рамках определённой языковой системы. Однако в классической лингвистике Соссюра эта связь, хоть и произвольна по происхождению, считается фиксированной и относительно стабильной в рамках данной языковой общности.

Постмодернизм же и постструктурализм, опираясь на эти идеи, но развивая их дальше, утверждают, что эта связь становится всё менее фиксированной и всё более подвижной. Это особенно ярко проявляется в дискурсах, где слова используются не столько для обозначения конкретной реальности, сколько для создания определенных эффектов или конструирования желаемой версии реальности.

Жак Лакан, ключевая фигура в психоанализе, радикализировал идеи Соссюра. Для Лакана означающее доминирует над означаемым. Он представлял их как два кольца, которые могут скользить друг относительно друга, создавая эффект «скольжения означаемого под означающим». Это означает, что одно означающее может вызывать множество означаемых, и наоборот, одно означаемое может быть обозначено множеством означающих. В своей теории Лакан также вводит понятие «точки стёжки» или «точки фиксации», которая временно останавливает это скольжение, придавая означающему относительную стабильность значения в определённом контексте. Однако в условиях постмодерна и массовой культуры эти точки стёжки становятся всё более хрупкими и временными.

Когда военные операции называются как развлекательные шоу, происходит именно такое скольжение. Означающее («Каньон Эльдорадо») изначально связано с разрушительным конфликтом, но его намеренная «развлекательная» окраска позволяет ему отключиться от первоначальных, тяжёлых означаемых (смерть, страдания, разрушения) и привязаться к новым означаемым из сферы развлечений (стилистически это название больше похоже на названия одной из частей фильмов об Индиане Джонсе, например).

Таким образом, название становится мощным инструментом, который не описывает реальность, а создаёт её воспринимаемую версию, способствуя «спокойному принятию войны». Это позволяет сильному актору манипулировать восприятием, используя язык, который уже не столько отражает, сколько конструирует реальность в выгодном для него свете.

Означающее «свобода», например, уже может означать все что угодно. Зачастую как раз означаемым у означающего «свобода» могут быть явления, прямо противоположные свободе. Дискурсы, связанные с массовой культурой, могут проникать в дискурсы о войне, тем самым оказывая социальный седативный эффект на аудитории из-за работы рефлекса, связанного с переживанием, которое обычно испытывает киноаудитория. Возможно, именно такого эффекта добиваются власти США, нарекая свои военные операции звучными названиями, похожими на названиями блокбастеров.

Будничность войны: деформация означаемого и эффект спектакля

Великобритания выбрала размытый и многоинтерпретируемый вариант «The troubles», который вообще лишен четкого определения. Эта смутность лишала аудиторию твердой смысловой почвы под ногами, заставляя оставаться пассивными в состоянии ожидания того, когда же им разъяснят, как реагировать на эти смутные времена «The troubles».

Означающее для означаемого «война» не должно иметь по возможности означающих элементов, непосредственно связанных с войной и ее ужасами. Означающее не должно отсылать к голоду, смерти, насилию, пыткам, разрушениям, кризису и т.д. Это можно делать лишь для дегуманизации стороны противника или же для усиления реваншистских настроений («они разрушают, убивают, насилуют, грабят, но не мы»).

Блокбастеризация же войны со стороны США вклинивает ее в один ряд с большим мифом массовой культуры в этой стране. Если это часть массовой культуры, как и очередные блокбастеры, которые позволяет окунуться в мир диких приключений, то и война — это еще один блокбастер, транслирующийся не в кинотеатрах, а в виде репортажей.

Данная психологическая уловка создает возможность заставить аудиторию переживать очередную войну США как что-то близкое к кинематографу. А так как в основном свои войны США ведет, как правило, за океаном, то этот эффект вполне может седативно влиять на какую-либо аудиторию.

На службе у данной идеи находятся (возможно, случайно) и техники, связанные с иммерсивными переживаниями войны: прямые трансляции, документальная съемка, кадры с камер солдат во время перестрелок и т.д. Все это должно усилить социальную активность и сделать аудиторию неспособной воспринимать войну как нечто абстрактное и далекое. Но стоит отметить интересную деталь: техники вовлечения через видеоряд, который стремится быть максимально реалистичным, начали применяться как раз для вовлечения аудитории в мир вымысла. Культура переживания чего-то через видеоряд неразрывно связано с культурой кино. Кино уже вовлекало аудиторию с помощью видеоряда в пространства вымысла, тогда как журналистика еще использовала текст и фото. Возможно, начало использования журналистикой видеоряда, который несколько десятилетий неразрывно был связан с кинематографом, не столько усилило ощущение реальности реального, а лишь перенесло психологические паттерны, связанные с отношениями аудитории с миром кино, но уже на реальные явления.

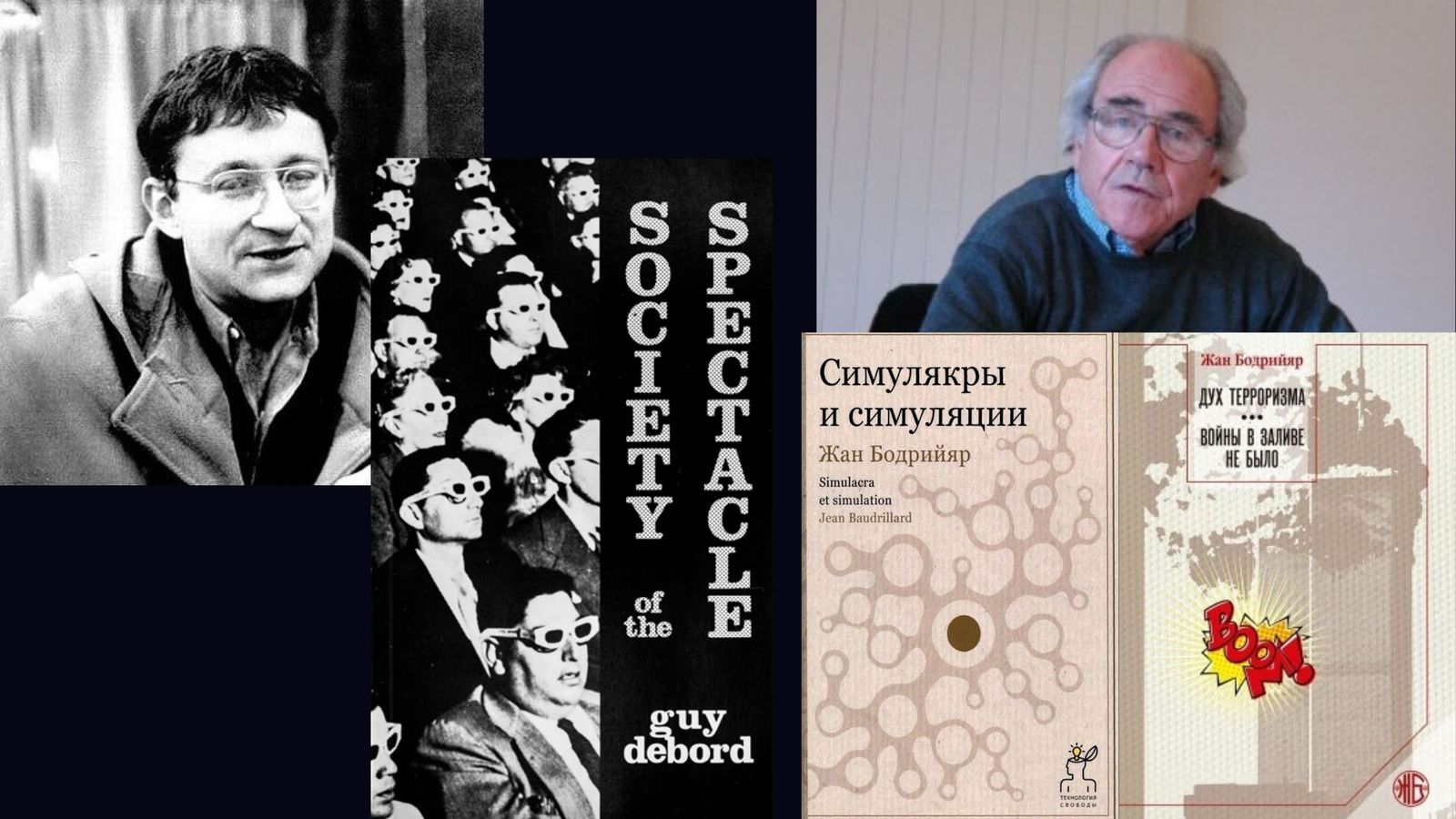

Это важная мысль, которую также исследовал Жан Бодрийяр, указывая на парадокс: тогда как информационные потоки увеличиваются и растет их иммерсивный арсенал, аудитория все меньше ощущает осмысленность этих потоков.

Конечно, можно просто высказать предположение, что эти механизмы так влияют на аудиторию, которая уже равнодушна. Но, возможно, выработанный несколькими десятилетиями рефлекс переживать то, что показывает видеоряд как нечто нереальное, развлекательное, гипнотизирующее продолжает функционировать и в рамках восприятия журналистских видеоматериалов. Тем более постмодернистское размывание границ между документальным стилем съемки и художественным усилило данный паттерн восприятия материалов.

Этот механизм восприятия, где нарастающая иммерсивность не приводит к увеличению социального протеста, а скорее встраивается как ещё одна функция заворожённости спектаклем или гиперреальностью, имеет теоретические обоснования.

Ги Дебор в своей работе «Общество спектакля» утверждал, что в современном мире вся жизнь сводится к зрелищу. Спектакль — это не просто набор образов, а социальные отношения, опосредованные образами. В условиях спектакля пассивное созерцание замещает активное участие. Чем больше реальность превращается в поток зрелищ, тем больше она отдаляется от истинного опыта. Военные действия, транслируемые через экраны, будь то прямые эфиры или кадры с GoPro, становятся частью этого всеобъемлющего спектакля. Аудитория потребляет их не как нечто, требующее непосредственного действия или глубокого сопереживания, а как ещё одно захватывающее зрелище, где смерть и разрушение превращаются в элементы драматического повествования. Выработанная годами привычка воспринимать видеоряд как поле вымысла и развлечения — пространство, где эмоции вызваны, но не требуют реального ответа — переносится и на информацию о войне. Зритель заворожен, но не обязательно мобилизован.

Идеи Жана Бодрийяра о гиперреальности и симулякрах здесь также актуальны. Бодрийяр утверждает, что в современном мире симулякры — копии без оригинала — стали настолько всеобъемлющими, что сама реальность растворилась в них. То, что мы видим на экране, уже не является отражением реальности, а само создаёт нашу реальность. Кадры войны, снятые с дронов или нагрудных камер, по своей «реалистичности» могут превосходить сам опыт реальной войны для тех, кто находится далеко от неё.

Однако эта «реалистичность» парадоксальным образом лишает события их реального, трагического веса, превращая их в часть непрерывного потока образов, где война становится лишь одним из жанров, наряду с боевиком или спортивной трансляцией. Чем больше «реалистичных» деталей, тем меньше истинного смысла, тем больше гипнотическая завороженность и слабее степень критического осмысления увиденного. Это создаёт эффект отчуждения, когда, несмотря на всю «иммерсивность», реальная трагедия и этические последствия событий остаются за пределами переживания.

Таким образом, десятилетия, в течение которых видеоряд был преимущественно связан с художественным вымыслом и развлечением, выработали у аудитории определённый психологический рефлекс. Этот рефлекс подсознательно «категоризирует» видеоматериал как зрелище, даже если он претендует на документальность. Постмодернистское стирание границ между документальным и художественным лишь усугубляет этот эффект, делая практически невозможным отделить «настоящую» реальность от её медийного представления. В итоге, даже самые шокирующие кадры могут быть восприняты как часть драматического перформанса, вызывающего эмоции, но не обязательно побуждающего к изменению поведения или социальному протесту.

Как же вовлекать в политические и военные дискурсы поколения, выросшие в постмодернистский период?

Нужно отметить, что в большей части массовая аудитория воспитывалась на примитивных проявлениях постмодернизма, выражающихся зачастую в иронии, игре, отстраненности от какого-либо вовлечения в какие-либо большие истории. Массовая культура подвергалась инфантилизации, и в ней все меньше можно было увидеть серьезно преподносимые большие модернистские нарративы. Если же они и показывались, то как объект для атаки иронией.

В некоторых случаях фрагментарное мышление выгодно власти. Люди не мыслят исторически и целостно, следовательно, в большей степени подвергнуты манипуляциям. Субъект, которого изобретали Делёз и Гваттари, который бы смог использовать спад всех границ в новой постмодернистской реальности, массовым человеком не воспринимался.

Массовый человек вобрал в себя элементы негативных сторон постмодернизма, такие как инфантильность, консьюмеризм и неспособность к самостоятельному анализу реальности. Такой тип людей уже в меньшей степени мыслит большими нарративами модерна, которые проявлялись в виде долга перед родиной, предками, восприятием себя как части истории, большого проекта и т.д.

Это время характерно ослаблением дискурса мужественности как важнейшего элемента в становлении мужчин. Инфантилизация социальных пространств затронула мужскую часть населения, вызвав девальвацию классических мужских паттернов. Инфантильный индивид, которым сложнее манипулировать дискурсом мужественности, в меньшей степени может быть подвергнут модернистской риторике для вовлечения в какие-либо выгодные для власти действия.

Геймификация войны: от виртуального полигона к реальному полю боя

Еще одной характерной особенностью является то, что технологизация войны подвергла размыванию границу между двумя разными явлениями. Некоторые из военных символов уже могут быть достаточно похожи на проявления знаков, связанных с индустрией компьютерных игр. Здесь имеется в виду, что компьютеризация войны очень приблизила различные дискурсы, практики и символы, связанные с миром компьютерных игр. Например, управление дроном, беспилотником и стрельба с него могут быть достаточно привычны даже детям. По крайней мере, схожи алгоритмы действий, управление и примерный интерфейс. Камера беспилотника, отслеживающая передвижения вражеских солдат, в большей степени является опытом не для солдат, а для миллионов геймеров в мире (миссии в «Сall of duty», например).

Более того, эти виды техники очень похожи на детские игрушки и вызывают схожие ощущения с теми, которые испытывали дети, управляя игрушечными дронами и т.д. Нужно отметить, что власть уже использует эту схожесть орудий и игрушек, чьи образы неразрывно связаны с детскими воспоминаниями об игре, приключениях и, возможно, о счастье.

Можно наблюдать репортажи с мест боевых действий, где солдаты «играют» с дроном, наводчик подтверждает огонь по движущимся фигуркам в прицеле беспилотника и т.д. Война стала все больше походить, в том числе благодаря журналистам, на продолжение реализации детских желаний с «игрушками», которые очень похожи на игровые предметы из детства (джойстики, пульты управления, мониторы с движущимися на нем фигурками, дроны, прицелы, реализация символов компьютерных шутеров и т.д.).

Именно эта символическая связь современных войн с тем, на чем были взращены постмодернистские поколения, может стать и уже становится новым элементом вовлечения молодых людей в военные действия. Репортажи, созданные для этого, ставят акцент, помимо эффективности новых видов техники, на схожести этих военных машин, с тем, чем уже управляли дети. Это уменьшает психологическое различие в переживании элементов войны и элементов, связанных с детством.

Можно сказать, что тактические компьютерные игры, шутеры, игры, где используется военная техника, сейчас неосознанно или осознанно играют роль виртуальных полигонов по подготовке будущих бойцов не виртуальных, а реальных войн. При все большей компьютеризации войны можно будет заметить, как будет упрощаться точка входа в пространство войны из пространства детского компьютерного развлечения.

Если представить, что города в будущем будут бомбить только беспилотники, управляющиеся дистанционно, а зачищать районы после бомбардировки будет техника, также управляющаяся на расстоянии, то можно предположить, что пропагандистская риторика все больше и больше будет ставить акцент на геймификации военных действий.

Новый рекрут: инфантильность, геймификация и отказ от зрелости в войне

Необходим ли классический дискурс о мужестве, который больше подходил для боев, где столкнуться с противником еще можно было физически? Новый инфантильно-игровой тип человека, любящий деньги (или же любящий просто игру) — это, возможно, именно тот облик рекрута для будущих боевых действий.

Все бо́льшая реалистичность виртуальных развлечений будет способствовать стиранию грани между инфантильным игроком и новым типом солдат. И именно дискурс игры и легких денег может становиться все популярнее в рамках вовлечения взрослых детей в войну.

Новых детей для постмодернистских детских крестовых походов сложнее привлечь дискурсами о мужественности. Возможность стать мужчиной в инфантилизированном мире уже не так сильно ценна. Но возможность оставаться ребенком, при этом еще получая за это деньги, — это та методика, которая сможет делать так, что взрослые дети постмодерна будут садиться за экраны мониторов, брать в руки пульты дистанционного управления, всматриваться в реалистичные пейзажи городов, лесов и полей, но уже не для того, чтобы провести время за увлекательной компьютерной игрой, а для того, чтобы убивать (осознавая или не осознавая полностью свои действия) в надежде пережить то, что было пережито в счастливом, полном игр и веселья детстве.

Эта тенденция к геймификации войны и её связь с детскими переживаниями открывает новый и тревожный ракурс проблемы через призму психоанализа и постструктурализма. Она указывает на возможность не просто непрохождения эдипальной стадии или отказа от формирования целостного субъекта в классическом смысле, но и на сознательное или бессознательное стремление оставаться в состоянии первичного ребёнка.

С точки зрения психоанализа, эдипальная стадия является ключевым моментом в формировании психической структуры. Прохождение через неё (и, в частности, через отказ от всемогущества раннего детства под влиянием фигуры Отца, представляющей Закон и социальную реальность) необходимо для формирования зрелого, автономного субъекта, способного к распознаванию других, принятию ответственности и различению реальности и фантазии. Если этот процесс нарушен или сознательно отложен, индивид может застрять в нарциссическом состоянии, где желания преобладают над реальностью, а границы личности остаются размытыми.

В контексте геймификации войны эти «новые дети» постмодерна, возможно, стремятся не столько стать полноценными субъектами, сколько оставаться инфантилизированными номадами в делёзовском смысле, но с изменённой целью.

У Делёза и Гваттари номад — это нефиксированный, постоянно движущийся субъект, разрушающий оседлые, иерархические структуры и увеличивающий продуктивность желаний, создавая новые связки и линии ускользания. Однако в данном случае этот «номадизм» приобретает патологический оттенок: он используется не для увеличения продуктивности или неуязвимости в созидательном смысле, а для сохранения инфантильно несформированного состояния.

Идея здесь заключается в том, что стремление к игре, лёгким деньгам и сохранению инфантильности превалирует над формированием зрелого, ответственного субъекта. Возможность управлять разрушительной силой, сидя в комфортном кресле и используя «игрушечные» контроллеры, позволяет дистанцироваться от последствий своих действий.

Опыт убийства, который для сформировавшегося субъекта неминуемо связан с ужасом, виной и ответственностью, здесь оказывается опосредованным экраном и джойстиком. Война превращается в симулякр игры, где смерть противника — это не трагедия, а «фраг», «очки», визуальный эффект, не несущий реального этического или эмоционального груза.

Таким образом, если классический дискурс о мужестве призывал к становлению субъекта через испытания, то дискурс игровой войны предлагает отказ от субъективации, сохранение инфантильности, где можно «играть» в войну, зарабатывать на этом капитал, но при этом избежать переживания ужаса и чувства ответственности, которые были бы характерны для субъекта прошлых времён. Это создает поколение, готовое участвовать в конфликтах, которые для них являются не столько трагедией, сколько высокобюджетной и высокооплачиваемой видеоигрой.