Язык выступает полем вражды в контексте военного времени — простые слова или буквы приобретают двойственные значения и используются конкурирующими сторонами в борьбе за власть в инфополе. Например, литера Z стала одновременно символом и пророссийского патриотизма, и нового фашизма. О враждующих дискурсах на улицах России и Украины, в соцсетях и журнальных публикациях рассказывает социолог из Харьковского национального университета Юрий Гурский.

В статье о том, как язык конструирует реальность и наделяет сообщества властью, ученый рассказывает, каким образом проводится дискурс-анализ, что помогает распознавать тонкие манипуляции пропаганды, как символический капитал языка конвертируется в экономический, о чём с точки зрения лингвистики говорят комментарии под постами о войне, почему образ Владимира Зеленского в западных СМИ за время войны прошёл путь от «духа нации» до «занозы в заднице» и как российская пропаганда повлияла на продажи кисломолочной продукции в украинских магазинах.

Имеет ли язык власть? А если имеет, то насколько велики её масштабы? Робкие междометия и глаголы, выброшенные за стопкой абсента, сгорают вместе с напитком и пьянят не меньше «высокоградусной» воды. Голос пропаганды — «рупор лжи» — впрыскивает в уязвимую когницию общества сложноподчиненные конструкции концентрированной ненависти… Как образуется лингвистическая власть? К каким социально-политическим последствиям она приводит? И как влияет на нашу повседневность?

В одном известном (хотя и в узких кругах) фильме французский социолог Пьер Бурдье уточнил важность языка в качестве содержимого символического капитала. Того или иного объема символический капитал, набор значимых в обществе символов (примером могут служить звания или должности), есть у каждого из нас. И, конечно же, каждый из нас владеет разным языком, а также — по-разному язык воспринимает. Преимущества, которые человек получает за счет символического капитала, можно назвать символической властью. На поддержание этой власти и ее воспроизводство воздействует такое явление, как дискурс.

Далее мы рассмотрим различные дискурсивные практики русско-украинской войны: выясним, как формируется такая диковинная «штука», как дискурсивная власть, определим, какова роль языка в конструировании реальности через современные медиа и социальные сети, а также разберемся, почему жители Украины перестали покупать кисломолочную продукцию в магазине «Березка».

Что такое дискурс и как он репрезентует мир посредством языка?

Понятие «дискурс» крайне сложно, многопланово и неоднозначно. Оно имеет не только длинную историю, но также подразумевает множество способов его трактовки. Стоит сказать, что разным научным парадигмам принадлежат, следовательно, различные «дискурсы». Дискурс отличным образом определяют философы, историки, социологи и, конечно же, лингвисты, которые впервые конституировали семантику термина — по сути, придумали его. Таким образом, можно с уверенностью заключить, что дискурсивная проблематика междисциплинарна. То есть, снова-таки, ею занимаются ученые самых разных теоретических воззрений, спецификаций и профилей.

Однако! Как отдельные слова получают власть, магическую способность управлять нашими ассоциациями и установками? Все дело в том, что дискурс — это язык (набор слов, предложений, абзацев или даже текстов), совмещенный с некоторым контекстом. Эту формулу — «язык + контекст = дискурс» — неоднократно излагал в своих работах нидерландский ученый Тён ван Дейк, специалист в области критического дискурс-анализа. Контекст (т. н. «экстралингвистические факторы») способен принимать самые разные модусы: язык может существовать в эфире новостей, на него может влиять окружающая обстановка, специфическая ситуация, количество участников на застолье. На представленной выше обложке журнала «The Economist», например, контекстуальным материалом является фотография украинского президента.

В процессе использования языка отдельные знаки (слова, буквы, словосочетания) приобретают особенные значения. Эти значения закрепляются за ними — таким образом создаются «сети» из разных лексем со взаимосвязанными значениями. Такой «сетью» и называется дискурс. Но дискурс непостоянен. В разных контекстах (в СМИ, на университетских кафедрах и на курилках около торговых центров) происходит борьба дискурсов. Борьба за «цементирование» значений, которые наиболее выгодны говорящему или говорящим. То есть отдельному человеку, ретранслирующему дискурс, или целой группе таких людей.

Иными словами, дискурс — это язык описания, «способ говорения о чем-то в уникальной манере». Это также язык в его конкретном употреблении. Дискурс формирует оттенок, семантический «окрас» того или иного события. Он влияет на репрезентацию мира посредством языка, ведь мы можем давать специфические описания тем или иным явлениям, происходящим вокруг, сколько угодно. И это, повторим, неразрывно связано с сотнями «внеязыковых» («экстралингвистических») параметров: от поведенческих привычек агента, воспроизводящего дискурсивные структуры, до форс-мажорного ливня на первом свидании…

Проиллюстрируем приведенную выше теорию простым незамысловатым примером. Во время русско-украинской войны особенное значение приобрело не слово-знак (вернее, не только многочисленные слова-знаки), а обычная буква латинского алфавита — «Z». Началась закономерная борьба дискурсов. С одной стороны, через пророссийский патриотический дискурс осуществлялось приписывание положительного значения символу — он прививался детям, использовался во многих сферах жизни, что освещалось российскими медиа и укореняло соответствующее значение пресловутой буквы. Однако во всем остальном мире большинство средств массовой информации начали «охоту» на букву «Z», ставшую фигурой поклонения российской агрессии.

И, действительно, ввиду такой массированной информационной атаки прежде обычная буква стала иметь сомнительный оттенок. От ее использования стали чаще отказываться. Невозможным также сделалось её творческое применение в художественной декорации, дизайне, архитектуре. Интересным примером служит небольшое кейс-исследование, проведенное автором данного материала в одном из украинским поселков, не затронутых деструктивными «лапищами» военных эскалаций. До начала войны в нем без каких-либо тревожных предчувствий люди заходили в продуктовый магазин. Все бы ничего, но…

Что же начало происходить с магазином после того, как в информационно-медийном поле случилась дискурсивная реноминация значений?

Буквально пары недель хватило для того, чтобы магазин заклеил спорный участок вывески и начал нести заметные финансовые потери: все чаще стали осуществляться «переучеты», всяческие проверки; параллельно с этим люди принялись активно обсуждать наличие буквы «z» на стенке продуктового магазина — их смущал её новый смысл, установленный в процессе дискурсивной борьбы…

Исходя из теоретических наработок Пьера Бурдье, мы можем заключить: произошла «конвертация» символического капитала в экономический. Что это такое? Бурдье считал, что размер каждого капитала (всего их он выделял четыре; кроме уже упомянутых, следует назвать культурный и социальный) может с определенной степенью эффективности менять свое значение в пользу другого капитала. Именно это произошло с учреждением в юридическом смысле и владельцем магазина — в индивидуальном. Символический капитал, представленный пресловутым лексическим элементом, сторонники которого утратили большую часть символической власти, значительно уменьшился, что повлекло за собой упадок и экономического капитала.

Интервоенный дискурс в соцсетях и СМИ. Как язык становится полем вражды?

Кроме проанализированной выше конъюнктуры, в которую угодил «небогоугодный» (по всей видимости) провинциальный продуктовый магазин, мы можем назвать множество других «полей», где разворачивается борьба дискурсивных оппозиций. Одним из них следует считать мессенджер «Телеграм», политические дискуссии в котором за последний месяц достигли совершенно ошеломительного размаха. Пользовательские сообщества, организовывающие в комментариях длинные полемические цепочки, зачастую играют очень важную роль в формировании т. н. «общественных мнений».

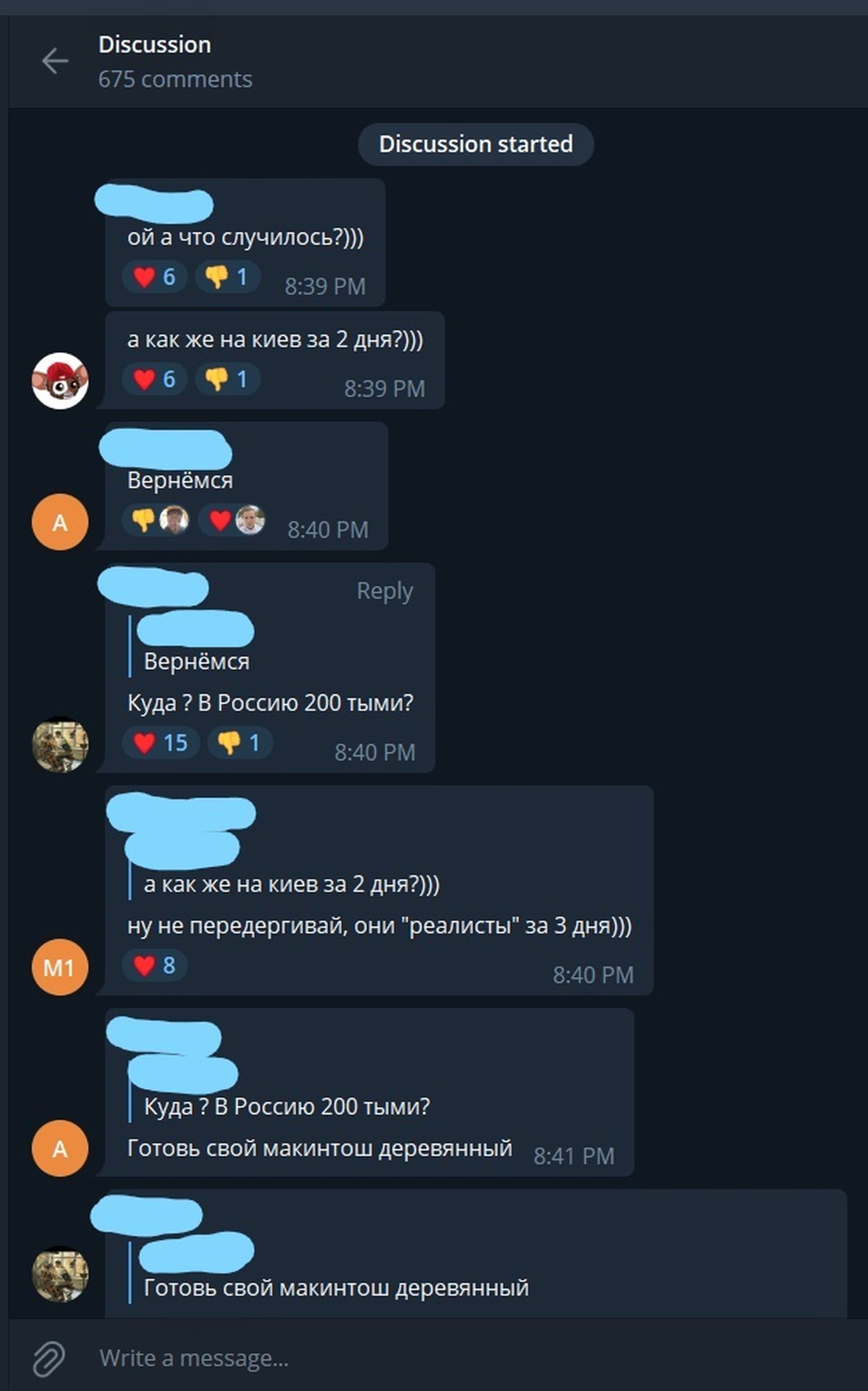

Рассмотрим ряд сообщений, написанных под одной из новостных публикаций об освобождении Киевской области украинскими военными. Как дискурс проявляет себя здесь?

Первые два сообщения пользователя написаны на русском языке (это, заметим, означает, что интервоенный дискурс существует в среде различных языков) с использованием т. н. «скобочек-улыбок» (круглых скобок). Используется междометие «ой» и риторические вопросы для создания обстановки злой комичности. Интегрируется пророссийский дискурс касаемо «плана» двухдневного захвата украинской столицы. Дискурс этот все чаще меняется в плане значения своих узловых точек, становясь более шутливым и издевательским и менее военно-героическим или даже политическим. Стоит также сказать, что российскими медиа подобные дискурсивные линии затрагиваются все реже — данное обстоятельство свидетельствует о постепенном «размывании» смысловых оттенков дискурса в пользу украинского националистического сообщества.

Ниже пользователь — наоборот — ретранслирует уже пророссийский патриотический дискурс, употребляя лексему «вернемся». Смысл высказывания как бы противопоставляется содержанию публикации. Слово «вернемся» типологически стоит в одном ряду со словосочетаниями вроде «можем повторить». Является маркером реваншизма и агрессии, характерным для языка российской пропаганды. Тут можно отчетливо проследить когнитивные «штампы», созданные информационной «машиной» Российской Федерации.

Следующим сообщением другой пользователь отвечает на третью реплику, иронизируя, подшучивая над ней. В конверсационной обстановке возникает специальный военный дискурс («200-тыми») [Имеется в виду Груз 200], нацеленный на поддержание тезиса о крупных потерях российской армии. Данный комментарий получает сравнительно более высокую оценку, нежели предыдущие (более пятнадцати реакций «сердечко»). Он укрепляет позиции проукраинского дискурса в коммуникативной ситуации. Кстати, реакции (дадим им условные названия: «сердечко», «палец вверх», «рвотный рефлекс») являются одними из «экстра- или прагмалингвистических факторов», упомянутых ранее. Исследование подобных элементов сетевой коммуникации — перспективная область в актуальной лингвистике.

Также довольно интересными оказываются результаты дискурсивного анализа при исследовании журнальных публикаций. В общем-то, неудивительно, что почти сразу же после начала русско-украинской войны внимание крупнейших мировых информационных агентов сфокусировалось на фигурах Владимира Путина и Владимира Зеленского. Ведь именно эти люди («политические акторы») играют ключевые роли в ходе международного «перетягивания каната» за получение больших символических ресурсов, за всеобщее признание и дипломатический авторитет. Дискурс, конструирующий реальность через язык, способен не только формировать наши перцептивные паттерны (т. е. механизмы, структуры восприятия) отдельных явлений, но и создавать ментальные образы людей. Именно ввиду протекания дискурсивных практик в социальной среде мы по-особенному относимся к различным персоналиям. Для примера давайте проанализируем дискурс об одном из лидеров враждующих государств, Владимире Зеленском, в иностранных (англоязычных) СМИ и выясним, как язык публицистики будет проявлять себя в данной интервоенной дискурсивной практике. По причине большого объема, мы не будем рассматривать все публикации целиком, а остановимся на наиболее любопытных моментах.

«Time»:

«Как Владимир Зеленский защитил Украину и объединил мир». Итак, перед нами заголовок-артикуляция. Что мы видим? Как журналист преподносит тему своей работы? В данном случае — подчеркивается значение украинского президента для всего мира, личность масштабируется как крайне важная в символическом ключе. Косвенно излагается глобализационная наднациональная идея, то есть показывается воздействие Зеленского как на республику, так и на целую планету. Заголовок (за счет своего расположения на обложке, кегля, сочетания с фотоматериалом) вносит априорное неравенство в процесс дискурсивной борьбы: с первых страниц проукраинский дискурс получает значительное преимущество. Через прошедшее время («united» и «defended») достигается ощущение завершенности процесса. Журналист доносит до нас: президент Украины уже объединил мир и уже защитил страну, пути назад быть не может, Россия — обречена.

«На дальней стороне провисших ЛЭП группа могла наблюдать начало российских позиций, находящихся в пределах досягаемости снайперов, которые за две недели до этого убили трех украинских солдат. Но Владимир Зеленский отказался останавливаться». В данной артикуляции описывается милитаристская агрессия россиян, их летальный контакт с украинскими военными (для потенциальной визуализации со стороны читателя вносится числительное; смерть, выраженная конкретной цифрой, реже воспринимается абстрактно), на фоне которого рисуется смелый и героический образ украинского президента. Неуклонный, непоколебимый и однозначный характер заявлений конституируется через резкое «but» в последнем предложении. Таким образом автор играет со средствами интонирования, которое может происходит через «внутренний голос» человека.

«The New Yorker»:

«Владимир Зеленский возглавляет защиту Украины своим голосом». В очередной раз образ президента ассоциируется автором с защитной функцией, с протекцией и обереганием государства от врага; словосочетание «with his voice» как бы персонифицирует Украину, отождествляет человека с целой страной. Зеленский посредством такого лингвистического хода преподносится медиа как центр сопротивления, фундамент республики, а это дает огромные символические ресурсы. С другой стороны — данная конструкция косвенно говорит о важности прислушиваться к «his voice» (его голосу), так как с его помощью президент обороняет целое государство. Стоит отметить, в предложении используется украинская транслитерация, чтобы усилить «пронациональный» характер артикуляции.

«В отличие от Зеленского, Путин становится все более оторвавшимся и бредовым. Его высокие рейтинги раздуты за счет непрерывной пропаганды, принуждения и отождествления национальной стабильности с неприкрытой военной силой». Создается оппозиция между двумя лидерами воюющих государств, негативную дихотомию по отношению к Владимиру Путину задает оборот «in contrast to…», после чего следуют прилагательные технологического свойства («disconnected») и медицинско-уничижительного («delusional»). Интегрируются медицинский и технологический дискурсы, подчеркивающие степень оторванности референта (т. е. Путина) от актуальных событий. Далее следует развернутое описание механизмов принуждения, приписываемых путинскому режиму и служащих эмоциональным триггером для читателей. В артикуляции задействуются яркие публицистические средства («bare-chested strength»), функциональное назначение которых — экспрессивный дизайн текста. Автор использует «язык чувств» для достижения эффекта солидарности с потребителем нарратива.

«BBC»:

«Ему известно, как воплощать дух нации», сообщает Джонатан Эйал из Королевского объединенного института оборонных исследований. «Не только на словах, но и в том, как он появляется, на каком фоне, а также в том, где он говорит». В данных артикуляционных актах (появившихся на несколько недель позднее предыдущих) дискурс о Зеленском уже деконструируется и «пересобирается» с изменившимися значениями. Выступления и «голос» президента теперь воспринимаются как нарушение коммуникативных правил, преступление условных границ дозволенного. Цитируются слова специалиста-эксперта, которые «впускаются» в высказывание ради увеличения его символического (выраженного социальным положением ученого) содержимого.

«В речи, обращенной к конгрессу США, изобилующей отсылками к Перл-Харбору, Мартину Лютеру Кингу и горе Рашмор, президент Зеленский упрекнул свою аудиторию в явно недипломатичных выражениях». Происходит прямое указание на непрофессионализм Владимира Зеленского, нарушение им дипломатических устоев. В статье детально рассматривается стратегия президента Украины на выступлениях перед парламентами. Действия ранее героизированной личности теперь — инструментализируются, рассматриваются с прагматической точки зрения. Заметен броский контраст между артикуляциями «BBC» и артикуляциями двух журналов, которые мы изучили прежде. Для демонизации «персонажа» упоминаются слова-символы американцев (вроде горы Рашмор и борца за права темнокожих Лютера Кинга), использование которых в речи должно быть чрезвычайно аккуратным, особенно на фоне антирасистских настроений последних лет.

Результаты проведенного дискурс-анализа наглядно показывают, что образ Владимира Зеленского значительно изменился в течение всего нескольких недель. Это похоже на те «метаморфозы», через которые прошла буква «z» и вывеска продмага «Березка» — вслед за ней. Если в начале марта зарубежные издания преподносили политика как героя и фигуру скорее сакраментальную для ревнителей европейских ценностей, то в конце того же месяца президент Украины стал уже «занозой» Запада; в информационном пространстве его фигура начала рисоваться как нечто излишнее и нежелательное. Однако следует помнить, что далеко не во всех публикациях репрезентирующееся мнение о Зеленском так радикально переменилось. Наоборот, доминирующей по-прежнему является точка зрения о героизме президента Украины, его решительности и стойкости в столь непростое для страны время. Мы взяли для анализа «антиукраинскую» статью для того, чтобы продемонстрировать контраст дискурсов, «языков описания», а также — с целью показать, насколько отличным может быть личностное конструирование в дискурсивной среде.

Итак, подытожим. Язык, а также его «дискурсивное измерение» — крайне важная часть социальной практики, всеобщего информационного пространства, формирующего сильные и слабые стороны, крупных лидеров, шутовских «профетов», проповедников, «крашей» и эстрадных кумиров. Дискурс дает власть одному сообществу, отнимая её у другого. Дискурс — есть непосредственная власть языка. Именно он участвует в репрезентации смыслов интернациональных медийных кампаний, политических акций и даже взаимоотношений в вашей семье. Феномен дискурса следует изучать, чтобы знать, где и когда нами пытаются манипулировать, подчинять доминантному взгляду, отнимать средства по защите личных границ. К несчастью, дискурс-анализ, по замечанию дискурсивного психолога Джонатана Поттера, есть «скорее развитие специальной ментальности, нежели следование готовым рецептам». Поэтому далеко не каждый способен распознать все тонкости языковых манипуляций, заполонивших почти все информационные «островки» нашей бытности. Такова чарующе-беспощадная власть слова, таков язык и таковы — правила нашего беспечного взаимообмана.