Из всех форм социальных когнитивных искажений, самым фундаментальным мне кажется ультиматум сложившегося предложения. Причем, совершенно не важно, говорим мы о сети супермаркетов, рынке образования или выборах в парламент. Везде, где есть предложение и спрос, действуют схожие правила, и сила ультиматума — одно из них: мы считаем свой выбор неотъемлемым свойством нашей самости, не замечая, что на деле выбираем не лучшее в существующих обстоятельствах, но оптимальное в предложенных ограничениях.

Основа такого выбора не объективные факторы, вроде стоимости и целесообразности, но организованные списки вариантов. Этот выбор целиком и полностью зиждется на существующем предложении. Не имея наглядных альтернатив, мы вынужденно соглашаемся на имеющиеся, но саму эту вынужденность практически не способны почувствовать. Это свобода крысы в лабиринте. Но куда мы бежим, и главное, кто и зачем построил лабиринт?

Начнем с того, почему это, собственно, ультиматум. Слово довольно эмоционально заряженное, но в данном случае совершенно корректное. Ультиматум — это требование, невыполнение которого влечет непропорциональное наказание. Отличие свободного выбора, имеющего последствия, от требования, невыполнение которого жестко карается, в подмене естественной причинно-следственной связи, системой правил и наказаний. Прыгнуть с третьего этажа и больно удариться, приземляясь — свободный выбор. Прыгнуть с третьего этажа и получить за это болезненную порку — последствие существования в обществе с такими правилами.

Ограничения выбора, о которых мы будем говорить — не следствие естественных законов мира. Они продиктованы и сформированы участниками рынка, и, по сути, транслируются на аудиторию именно как требования. Эти требования можно перевести в понятную форму: «бери что есть, или останешься ни с чем». Ешь кашу, или останешься без сладкого. Нужна просторная, но дешевая квартира? Прости, дешевая — значит, малюсенькая клетушка. Так уж повелось. Для тебя самое важное в телефоне качественные материалы и хороший дизайн, а платить за другие атрибуты флагманов ты не готов? Нет такой ниши. Даже OnePlus, некогда производитель доступных дизайнерских телефонов, только что запустил восьмое поколение своих смартфонов, которые уже не только выглядят, но и стоят как флагманы. И дело тут не в жадности. Хочешь подарить любимой роскошное алюминиевое кольцо с бриллиантом? Ты странный тип. Так не делают.

Вышеупомянутые участники рынка в данном случае — не злокозненные заговорщики. Правила диктуют не какие-то отдельные злодеи-монополисты, а сложившийся рынок в целом, состоящий из находящихся в непрочном равновесии игроков. Каждый из них по отдельности может не разделять сложившееся видение, но вынужден играть «по правилам» из страха потерять положение. Идти против потока — неоправданный риск, а ценность бунтарства серьезно недооценена потребителями.

Подобный ультиматум, озвученный прямо, был бы крайне неприятен и наверняка вызвал бы потребительский протест. К счастью для производителей, ничего озвучивать и не нужно.

Из невкусного, очень невкусного и терпимого мы выбираем терпимое, но называем терпимое — вкусным. Более того, если невкусное часто, а терпимое — редко, то мы называем терпимое даже не просто вкусным, а очень вкусным. И это естественно.

Однако пищевой вкус глубоко зашит в наш организм. У нас даже есть специальные отделы мозга, базальные ядра, которые отвечают за чувство отвращения к невкусной еде. А на уровне вкуса эстетического, всё куда как сложнее. Мы больше не можем пользоваться «зашитыми настройками»: мы не живем в естественной среде, где они актуальны. То есть, конечно, как и должно быть свойственно приматам, мы любим деревья, зеленый цвет нас успокаивает, а жить мы предпочитаем в уютных светлых пещерах — но для полноценной жизни этого уже недостаточно. Эстетический вкус — это в чистом виде конструкт. Созданная обществом и не существующая за его пределами сущность.

Да, кажется, что нам нравится то, что нравится потому, что мы — это мы, и наш вкус — это свойство нашей личности. Но вкус формируется через насмотренность, наслушенность, напробованность. Среда формирует сознание. Всякая объективность тут практически сведена к нулю и заменена критической рационализацией. Нужно очень постараться, чтобы создать произведение искусства, которое будет физиологически отторгаться человеком — но даже оно может порой оказаться эталоном красоты — вспомнить хотя бы «Сатурна, пожирающего своего Сына» Гойи или «Руки противятся ему» Стоунхема. Впрочем, сегодня уже многие жанры искусства заходят на эту почву и за примерами далеко ходить не приходится. Современные артовые ужастики (вроде «Солнцестояния» или «Неонового Демона») — это про идеальную красоту и отвращение сразу. То есть наш воспитанный вкус уже достаточно закрепился, чтобы можно было без всякого риска заходить на некогда тонкий лед «красивого, но отвратительного».

В самой такой рационализации, позволяющей формировать неприродный вкус, агрессивного навязывания или манипуляции нет. «Вкус надо воспитывать» — и мы все об этом не раз слышали. Критики просто объясняют нам теорию, воспитывая вкус к конкретным вещам. Вино, искусство, интерьер, одежда, кино — все нужно «уметь любить». Иначе попадешься в ловушку базовой манипуляции животными рефлексами: сладко — ешь, ярко и возбуждающе — смотри, дают — бери, бьют — беги. Вкус, не связанный с высшей нервной деятельностью, крайне предсказуем и, что уж, по современным меркам довольно вульгарен. Как бы ни была обоснована любовь к сладкому, необходимая нам когда-то для выживания (сахар — быстрые углеводы и бесценный редкий ресурс), говорить о развитом вкусе прямолинейного сладкоежки было бы странно. Совсем другое дело — почувствовать нотки табака в хорошо выдержанном коньяке.

Воспитанный вкус — это умение рационализировать и рефлексировать собственные вкусовые ощущения. Формировать к ним осознанное отношение. Но формировать это осознанное отношение приходится на базе примеров, основываясь на чьей-то практике. То есть, выбор заведомо навязанный, сформированный из представленных вариантов на базе определенных критериев.

Мы просто не знаем и не можем знать, является ли что-то действительно прекрасным, или к нам так и не смог пробиться кто-то, кто мог бы расширить наши горизонты. Наш пещерный предок не смог бы оценить прелестей вин. Его первобытный ум подсказал бы ему, что пить такое не стоит: испортилось, кажется. Точно так же он не смог бы оценить и прелесть гуманизма. Его представление о выживании, очевидно, противоречило бы им.

Адам Смит обещал, что спрос породит предложение, но объективная действительность показывает другую закономерность: сначала предложение формирует вкус и предпочтения, затем вкус и предпочтения рождают спрос, и лишь в конце цепи спрос наконец порождает предложение. Иногда это движение может занимать не одно столетие, и начальные его звенья будут теряться в веках, но само оно совершенно неизбежно.

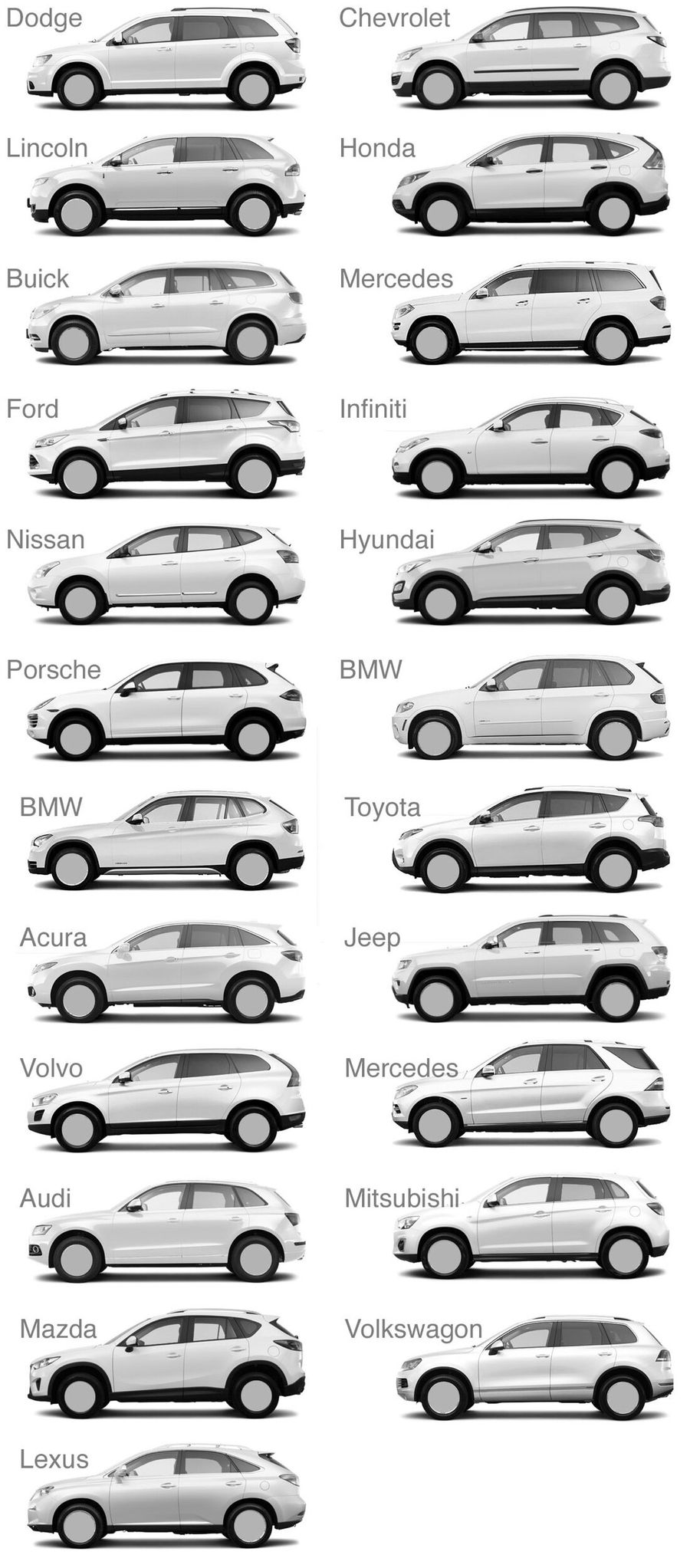

Кажется, эту ситуацию должен был изменить сам рынок. Многообразие личностей должно было бы создать многообразие уникальных вкусов, вкусы — создать многообразие запросов, а в итоге предложение стать почти безграничным. Но видите ли вы безграничное многообразие на каком-нибудь, скажем, авторынке? Нет, конечно. Похожесть авто разных производителей друг на друга — уже давно стала темой как для шуток, так и для серьезных размышлений. Но смеемся мы тут, по сути глядя в зеркало. Однообразие порождено нами же созданным рынком предложения, который возникает из нашего же собственного вкуса и предпочтений.

Постепенно, устоявшиеся нормы все больше закрепляются. Когда-то они были плодом смелых экспериментов, гипотез или существовавших на тот момент потребностей, но вот уже стали «проверенной годами практикой» — и не важно, нравится ли это кому-то и есть ли на то какие-то рациональные причины. Затем из проверенной практики они становятся рекомендациями к исполнению. Из рекомендаций — законами и общественным договором. Из общественного договора — моральным императивом. Новой норме достаточно просто удержаться на плаву какое-то продолжительное время. Оказаться пусть даже худшим, но стабильным вариантом. Так действует некогда очень модная модель под названием «Окно Овертона». Мы просто не обращаем внимание на то, как что-то на наших глазах становится нормальным, а затем и обязательным. Тем более, что не редко процесс этот оказывается довольно длительным. Неизвестно откуда взявшийся постулат становится законом за многие поколения и поскольку наш мир еще не рухнул, мы продолжаем тешить себя надеждой, что все идет хорошо и в перепроверке не нуждается.

В теории, подобная перепроверка должна была происходить из-за свойственного нам непомерного любопытства и недоверия к авторитетам, но в какой-то момент маятник ценностей качнулся из положения «стоило бы попробовать, может получиться что-то интересное» в положение «не надо ничего трогать, все сломаешь». Сегодня, имея доступ к почти безграничному объему человеческого опыта, нам кажется самоочевидной печальная закономерность: вмешательства редко идут на пользу. Попытки строительства утопий как правило оборачивались катастрофами. Попытки оспаривать методы прошлого имели слишком высокую цену. Образ творческой натуры с чертами лидера постепенно перестал ассоциироваться с Роджером Бэконом или Бенджамином Франклином, зато плотно сросся с диктаторами кровавого XX века. Человечество серьезно испугалось власти инноваторов, предпочитая их риторике человеческого величия осторожные и консервативные рассуждения о естественном и научно обоснованном пути.

Результатом такого доверия к естественному ходу вещей становится планомерное снижение влияние дизайнеров, архитекторов и прочих представителей «гуманитарно-рефлексирующих» профессий, компенсируемое экспоненциальным ростом уважения к поведенческим исследователям и маркетологам, как представителям «эмпирико-аналитических» профессий, что становится особенно заметно с появлением технологий big data и интернета полного проникновения. Мы все больше предпочитаем не создавать, но подмечать особенности собственного общественного устройства, а в итоге и самих себя. Это не злой умысел, просто на цифры и исследования того, «как есть на самом деле» равняться куда сподручнее, чем на представления художников о том «как оно должно бы быть».

Да, люди хотят то, что им когда-то предложили и научили любить, но вовсе не обязательно и отнюдь не всегда почетно быть тем, кто всем этим занимается. Вспомните хотя бы реакцию на Cybertruck от Tesla. Даже почти безграничного авторитета Илона Маска едва хватило на то, чтобы добиться спорности в вопросе, нужен ли рынку «другой» автомобиль. По большей же части, даже с учетом происхождения машины, дискуссия заметно смещена в сторону обсуждения «разводит» ли нас корпоративный гений, или «настоящий железный человек» окончательно свихнулся.

Вместе с развитием коммуникаций и общей глобализацией, проблема унифицированного человечества становится все менее абстрактной. Нам как виду свойственно стремиться к единообразию. Выученное легко считать своими мыслями. Лишенные необходимости на самом деле что-то выбирать и обдумывать, мы легко соглашаемся на все более безыскусное, техногенное бытие. Из индивидуумов и созидателей мы становимся наблюдателями, но, что куда страшнее, ещё и самим наблюдаемым процессом, придатком к изобретенным предками технологиям. Производство уже почти автоматизировано, скоро автоматизируется и наблюдение, и кроме голого процесса нашего существования не останется ничего.

Повальное увлечение самопостижением, разборкой человека на составные части, вывело нас на опасную дорожку деперсонализации. Сегодня уже невозможно отрицать, что мы не понимаем, что такое личность и существует ли она на самом деле. Созданные нами бездушные алгоритмы научились неплохо предсказывать и даже имитировать наше поведение, и не видя в этих пародиях «божественной искры», мы все более склонны переставать видеть её в себе самих. Препарируя собственную природу, мы обнаруживаем в ней занятные естественные механизмы, обобщающие нас с миром за пределами «я». В ходе прогресса, мы обретаем трансцендентное понимание реальности, которая все больше становится похожа на кислотный трип. За рациональным скепсисом и абстрагированием от субъективности мы незаметно теряем то, что их создает. Персонализированный, умеренно комфортный полу-виртуальный мир постепенно обтачивает нас, как камни, превращая в однородную пляжную гальку, а нам самим кажется, что это не нечто новое и жуткое, а всего лишь открытия в науке о человеке, который и так всегда таким был. Но, как сказал Виктор Пелевин в своем «Generation P»:

«Это не бусины решили, что они люди, а люди, что они — бусины».

Доминирующая парадигма миропонимания и миропостижения, опираясь на ультиматум сложившегося предложения, формирует в нас групповое диссоциативное расстройство, подсознательное убеждение в нашей неполноценности как индивидов, нашей ограниченности. Тут было бы уместно вспомнить высказывание Марио Ливио о теоремах Гёделя: «Из этих теорем не следует, что человеческие способности к познанию так или иначе ограничены. Нет, теоремы всего лишь показывают слабости и недостатки формальных систем». Чем более формально верным и научным мы делаем свой взгляд на вещи, чем меньше оставляем места в нашей жизни для неформальных подходов, тем уязвимее становимся для этих самых недостатков.

Спасением из текущей ситуации, в которой человечество боится себя и предпочитает самые знакомые и безопасные варианты во всем, подсознательно записывая их в собственный коллективный вкус, сегодня мне представляются независимые социальные институты видения и созидания. Уважаемые объединения представителей творческих, гуманитарных ремесел, способные одновременно формировать кросс-дисциплинарные концепции будущего, доказывать их востребованность и готовить выдающихся учеников, которые не дали бы забронзоветь, формализоваться и в итоге автоматизироваться всей институции, а кроме того, внушали бы естественный для нас восторг перед сильной и талантливой личностью.

Таким когда-то был немецкий Баухаус, сформировавший целые направления в архитектуре, дизайне, живописи, фотографии, и объединивший под своей крышей целую плеяду гениев. На протяжении уже более века они делают нашу жизнь чуть осмысленнее и чуть человечнее. Но одного Баухауса, конечно, мучительно недостаточно. Стойкость его идей сама по себе становится проблемой — и не просто так именно на основе научных методов этой школы мир приобрел, например, дома-муравейники. Таким институциям нужна конкуренция и сменяемость.

Проблема в том, что для возникновения подобных организаций в рыночной экономике нужен реальный спрос. Сформулированная потребность. Баухаус — не BMW, он не приспособлен для массового производства легко воспринимаемых товаров, к которому мы все так привыкли со времен индустриальной революции. Товар производимый институтом видения и созидания — не автомобили и одежда, а мнение обо всем этом, и штучные товары, созданные, чтобы вдохновлять, а не использовать повсеместно. Бесконечно реплицируемые и упрощенные модели уникальных находок таких институтов, едва ли не губительнее, чем отсутствие таких инноваций в принципе, но за особое мнение и особые товары кто-то должен платить.

Лидеры рынков иногда готовы рисковать и оплачивать свои собственные институции по производству мнений в надежде немного перекроить человечество под себя, или хотя бы раньше всех уловить важный тренд. Ради этого внутри почти каждой корпорации сегодня есть свой департамент R&D, НИОКР, дизайн-лаборатория, или еще какой-то подобный бизнес-инкубатор. Тоже своего рода институты видения и созидания, только в корне зависимые от воли своих нанимателей. В ядре таких структур не столько визионеры, сколько умелые, но ангажированные критики или, проще говоря, пропагандисты. Бывают, конечно, приятные исключения, но для их существования нужна чья-то ответственная воля, ведь создавать флёр прорывного и уникального для выверенных продуктов исследования общественного мнения — куда как проще и дешевле. Совсем не то, что может помочь преодолеть мрачную антиутопию, хотя внешне и похоже на искомое.

На государственном уровне также присутствует готовность платить за мнение и видение, но тут удачных примеров еще меньше. Успешные примеры конструирования нового видения на государственном уровне слишком часто имеют неприятный привкус — что ни возьми, от эстетики Третьего Рейха до пропаганды космическо-коммунистического будущего человечества для отвода глаз от разлагающейся экономики. Редкие положительные примеры в духе «американской мечты» или «шведской модели» все же погоды не делают. Это даже не говоря о том, что по приказу сверху гении в очереди как-то не выстраиваются, а без них все это начинание в целом теряет всякий смысл. Такое видение и созидание воспринимается как продразверстка и диктатура, чем, по существу и является.

Модные дома и журналы когда-то довольно успешно претендовали на роль носителей вкуса и видения — от этого времени нам остались выражения вроде «законодатели мод» и даже, наверное, само слово «мода». Сегодня однако и этот сегмент активно монополизируется супергигантами типа LVHM, а значит риск профанации в угоду простоте реализации товаров и предсказуемости спроса тоже растет. Уникальность необходима в условиях конкуренции на рынке, где подлинная уникальность является ключевым товарным преимуществом, а ее имитация — позором и поводом для высмеивания. Абсолютный же лидер, монополист от такой необходимости практически защищен непререкаемостью собственного авторитета в глазах аудитории и потому ничем не отличается от любой другой корпорации со своими аккуратными и ангажированными экспериментами на периферии и фокусом на автоматизацию проверенных процессов в ядре бизнес-стратегии.

Кроме того, независимость «трибунов высокой моды» сильно подкосила политика, которую они сами и поставили во главе угла: как бы это не было иронично, элитизм сегодня не в моде, и сами элиты скорее готовы подражать в поведении и стиле простому обывателю. Концептуальность и уникальность как свойства элитарности стали восприниматься как чванливая отчужденность от насущных проблем человечества, если не как прямой вызов ценностям прогрессивного общества. Теперь на острие актуальности sustainability, лагом и хюгге, что само по себе прекрасно, в контексте общих ценностей, но совершенно губительно для реальной уникальности, в противовес «уникальности каждого».

Видение и созидание сегодня по-прежнему остаются не институализированными и по сути почти героическими попытками отдельных людей рискнуть всем, прослыть романтиком и безумцем под сочувственными взглядами прагматичных коллег и насмешки громкоголосых обывателей, выдающих распространенность своих взглядов за всеобщность, защищающихся от всего непредсказуемого и сложноусвояемого. На рынке же ультимативно доминируют мнимое разнообразие цветов и логотипов, иллюзорные революции мегапикселей и терафлопсов, снова и снова возвращающиеся ретро-новинки и «давно ожидаемые» инновации. Человечество, как упавший в реку ёжик, спокойно плывет по течению, иногда вздрагивая судорогами хайпов и паник. С каждым днем всё более изученное, всё более понятное алгоритмам и всё более отчужденное от самого себя.

Иллюстрации: Ксения Горшкова