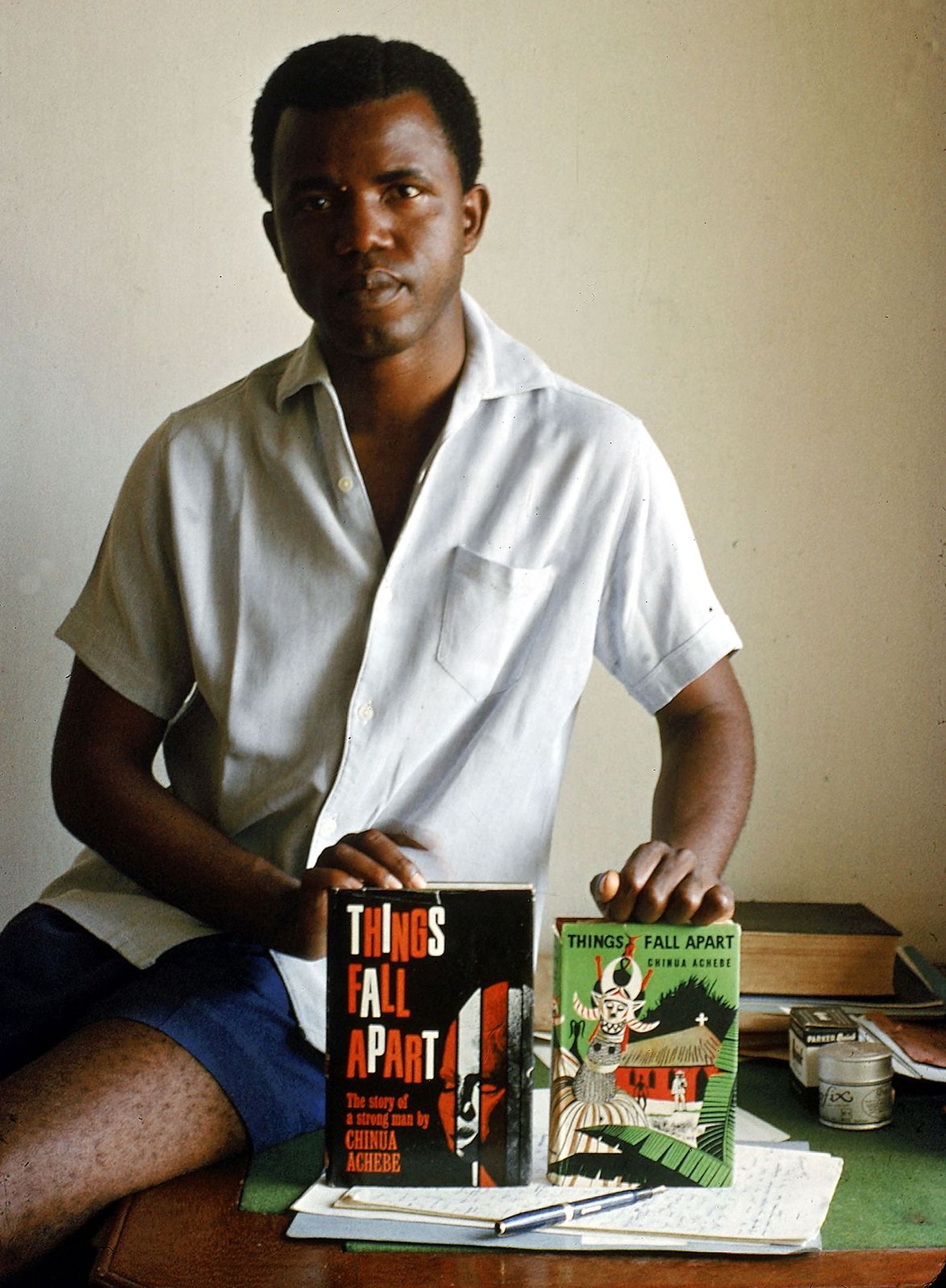

Чинуа Ачебе — нигерийский писатель, отец-основатель африканского романа, лауреат Букеровской премии, получивший признание за документальные описания травмы традиционных сообществ Африки из-за навязывания им западных обычаев и ценностей. На момент публикации дебютного романа «Всё рушится» (1958) Ачебе было 28 лет, и эта книга стала его самой читаемой и переводимой работой, а на русском впервые вышла в 1964 году. Совсем недавно произведение было переиздано в России и получило литературную премию «Ясная Поляна» в номинации «Пропущенный шедевр». Литературный критик Нонна Музаффар рассказывает о новом прочтении романа «Всё рушится» и объясняет, как Чинуа Ачебе удается избежать экзотизации национальных особенностей и чем он отличается от других писателей, репрезентирующих опыт травмы.

В 2023 году литературная премия «Ясная Поляна» впервые объявила о номинации «Пропущенный шедевр». Роман «Все рушится» (1958) признанного классика африканской словесности, лауреата Букеровской премии Чинуа Ачебе (1930–2013) назвать «пропущенным» язык едва ли повернется — впервые на русский он был переведен аж в 1964 году. Однако вручение ему упомянутой титульной награды дает повод вновь обратить внимание на этот хрестоматийный текст с актуальным деколониальным дискурсом.

Стоит ли в наши дни, когда все рушится — когда пошатнулись прежние ориентиры — читать роман «Все рушится»? Эта книга ведь не обещает забвения — того, что так часто мы ищем, а порой и находим в литературе. Нет в ней решения проблематики расового угнетения и культурных противоречий… Так зачем оказывать ей внимание? Пожалуй, потому, что перед нами редкий случай, когда исчерпывающий ответ в самой эстетике, а не в дидактике произведения.

«Все рушится» роман-инициация: на момент его публикации автору было всего двадцать восемь лет. Невзирая на это, написан он с мастерством поднаторевшего в ремесле прозаика, с мудростью сказителя. Вслед за успешным дебютом последовали «Покоя больше нет» (1960), «Стрела бога» (1964) и ряд других произведений крупной и малой прозы, но именно первый роман приобрел статус главного опуса в библиографии нигерийского писателя, поэта Чинуа Ачебе, чья общественная деятельность была направлена и на разоблачение сконструированного колонизаторами ложного образа Африки.

О чем же эта книга? О до банальности тривиальном. О том, как сменяются времена года. О том, как крестьяне — народ нигерийского племени игбо — пытаются усмирить стихию: вопреки своевольной природе возделывают поля, пожинают плоды своих трудов. О том, как растят детей, противостоят трудностям, оберегают свой мир. О том, как по крупицам возводит собственный быт один из храбрых мужей Оконкво — без снисхождения к себе и жалости к другим… Все это до тех пор, пока в жизнь африканской деревни не вторгается Британская империя, и в этом чужом «монастыре» насаждает свои уставы: несет как просвещение, так и произвол. Этой новой силе и пытается трагически противостоять центральный персонаж Оконкво.

«Вероятно, в глубине души Оконкво не был жесток. Но вся его жизнь определялась собственным страхом — страхом проявить слабость и оказаться несостоятельным. Этот страх был более глубоким и сокровенным, чем страх перед злыми и своенравными богами и волшебством, перед лесом, перед силами природы, жестокими, с кровавыми пастями и когтями. Страх, преследовавший Оконкво, был сильнее. Он не приходил извне, а таился глубоко внутри него самого. Оконкво боялся самого себя, боялся показаться похожим на отца. Уже в раннем детстве он презирал слабость и никчемность отца и по сей день помнил, какие страдания испытывал, когда кто-нибудь из сверстников называл его отца агбалой. Именно тогда он узнал, что агбала — не просто синоним слова „баба“, так называли мужчину, не заслужившего ни одного титула. Поэтому Оконкво обуревала одна страсть — ненависть ко всему, что любил его отец Унока. Одним из объектов его ненависти была доброта, другим — праздность».

Об авторской дистанции мы слышали много. Это, так сказать, bon ton. И правда, охотно верится в то, что равная ко всем протагонистам беспристрастность писателя расширяет пределы читательского видения. Если же пресловутая беспристрастность пронизана еще и эмпатией, то читатель получает целое комбо — где глубина, объем, где та самая завораживающая трехмерность. К тому же автор, избегающий оценочности, рассчитывает на самостоятельность читателя. В этом смысле Ачебе читателю доверяет вполне.

В копилку преимуществ романа добавим и реализм, но с оговоркой. Достоверность, с которой автор воспроизводит быт соплеменников, не имеет ничего общего с эксплуатацией национального компонента, хотя Ачебе и обращается к наследию фольклора — африканским сказкам, мифам, суевериям.

Реализм этого писателя про честность, а не прием, про объективность сердца, а не интеллекта, про укорененность в традицию, а не самоэкзотизация с целью признания за бугром.

В размеренном нарративе романа почти отсутствуют индикаторы времени. Только на подступах к его кульминации возникает подсказка: события происходят на излете правления королевы Виктории, в период так называемой «гонки за Африку». Это «пренебрежение» точностью, несоотнесенности драмы, разворачивающейся в деревне Умуофия, с отдельно взятой исторической эпохой, создает иллюзию безвременья — погружения в некое бескрайнее протобылое, в пространство без привычных координат. Маркеры времени вторгаются лишь с приходом британских миссионеров. Западная цивилизация поначалу словом (эскалация христианства), затем действием (экспансия власти) напрашивается в жизнь африканской общины гостем, которого не ждали. Так сопротивлявшееся внутренним реформам общество становится легкой добычей для внешнего вторжения и последующего разрушения.

Кровавый ширится прилив и топит

Стыдливости священные обряды;

У добрых сила правоты иссякла,

А злые будто бы остервенились.

Тут автор, подведя повествование к трагической развязке, вторит Уильяму Йейтсу, чье стихотворение «Второе пришествие» и послужило эпиграфом к произведению.

Чинуа Ачебе вглядывается в неприглядные ниши прошлого и воссоздает фрагменты исторической памяти. Однако, читая о злоупотреблениях привилегиями патриархата в африканской деревне, о человеческих жертвоприношениях, об убийствах новорожденных близнецов, мы отдаем себе отчет в том, что роман «Все рушится» — это рассказ человека, стоящего со своими соплеменниками на одной почве, а не на котурнах белого «спасителя» с его «благородной миссией», на деле обернувшейся банальным хищением природных ресурсов и работорговлей.

Писатели, репрезентирующие опыт травмы (будь то частной или коллективной), определяют, как правило, границу — между своими и теми, между жертвой и абьюзером, между субалтерном и угнетателем. Такое деление значительно облегчает путь к катарсису. К подобным упрощенным манипуляциям Чинуа Ачебе не прибегает — освещая одно, он не затеняет другое.

Сопереживание читателя тут вызвано не только эмпатией к народу, чьи силы в столкновении с захватчиками были заведомо в проигрышной позиции. Зло в романе «Все рушится» — стихия неуправляемая. Зло руководствуется логикой, в которой воля человека бессильна, и эта нефиксированность автора на ресентименте усиливает самобытность романа.

«Бой барабанов и танцы возобновились с яростной силой. Темнота была не за горами, и вместе с ней приближалось погребение. Ружейные залпы прогремели последним салютом, пушечная канонада разорвала небо. И одновременно, словно заклинание, из самого сердца этого исступленного неистовства прозвучал невыразимо страдальческий крик, сопровождаемый возгласами ужаса. Потом настала тишина. В центре расступившейся толпы, истекая кровью, лежал мальчик. Это был шестнадцатилетний сын покойного, который вместе с родными и единокровными братьями недавно исполнял традиционный танец прощания с отцом. Ружье взорвалось в руках Оконкво, и осколок металла пронзил сердце юноши.

Никогда еще Умуофию не охватывало такое смятение, какое наступило вслед за этим. Смерть от неестественных причин здесь не была редкостью, но такого не случалось никогда.

Для Оконкво оставался единственный выход — изгнание. Он совершил преступление против богини земли, убив соплеменника, а человек, учинивший подобное, должен был исчезнуть. Такое преступление имело две ипостаси: женскую и мужскую. Оконкво совершил первое, потому что оно было неумышленным. Это означало, что он мог вернуться в племя по истечении семи лет».

Мы воспринимаем мир далеких культур не в последнюю очередь через призму сочинений неоромантиков, таких как Джозеф Конрад, Редьярд Киплинг — авторов, в немалой степени причастных к формированию коллективного образа half-devil and half-child, проще говоря, дикаря «который имел не больше значения, чем песчинка в черной Сахаре». В результате и мы отводим им некое обособленное место: они словно застыли в резервации нашего сознания. Они не среди нас и уж тем более не на равных с нами. Творчество Чинуа Ачебе ценно тем, что дает возможность наконец увидеть не симулякр этого их мира, а подлинник без ангажированности чувством превосходства.

«Мы знали, что мир уже не будет прежним. Кто-то смеялся, кто-то плакал. Большинство молчали». Движение к катастрофе, о которой еще более полувека назад обмолвился Роберт Оппенгеймер, новость устаревшая. Но если с неизбежностью глобальных перемен мы примирились, то хочется надеяться, что замалчивание преступных инициатив одной группы людей против других не станет нашим выбором.

Инерция молчания — сила, умножающая произвол, тогда как творческое наследие Чинуа Ачебе — одно из талантливых и гуманистических примеров антиинерции. Жеста, обращенного к Другому.

Читайте также:

Чума у каждого своя. Уроки романов Камю, Дефо, Маркеса, Сарамаго, Памука о катастрофах эпидемий и массовых психозах

Летопись о России в слоновьем травелоге. Почему стоит прочитать новый роман Линор Горалик «Бобо»?

В поисках утраченного: 10 книг о ностальгии, которые показывают, как работает наша память