Дэвид Линч — один из самых непонятых и одновременно популярных режиссеров современности, автор «Головы-ластика», «Твин Пикса», «Шоссе в никуда» и других культовых картин. Ко дню рождения режиссера философ Павел Магута исследует глубинное содержание творчества Линча и принципы фантазийного в искусстве. Из киноведческого эссе вы узнаете, как сновидческие фильмы могут отражать реальность, почему персонажи Линча постоянно остаются неудовлетворенными, как с помощью кофе и пончиков режиссер доводит нормы американского общества до абсурда, в чем он принципиально расходится с другими авангардными кинематографистами и как Линч возвращает зрителю мечту о великом искусстве кино.

Импотенция кино: почему фильмы остаются всего лишь фильмами

Из всех искусств кино в наименьшей степени способно на величие. Ведь великое искусство, если мы все еще в него верим, должно менять нашу жизнь. Можно ли ждать от кинематографа того же откровения, что и от поэзии? Той же силы преображения, что и от литературы? Того же прозрения, что и от живописи?

Преобразующая сила искусства вызывает сомнения, а его влияние на ход человеческой истории представляется донельзя незначительным. Как говорил Морис Бланшо, результативность искусства мизерна, истории куда больше служат афиша, рецензия, газетная статья или научная работа. Искусство существует вне пределов Полезности. Поэтому нет ничего более жалкого и постыдного, чем проплаченное или заказное искусство — ведь, будучи изначально бесполезным, оно теряет свой исходный опыт, перестает быть. Быть искусством.

Разве не в эту начальную точку бытия нацелен взгляд поэта, живописца или писателя — в исходный опыт как таковой? Возможности кинематографа в передаче переживания этого одновременно основного и начального опыта, его способности к преобразованию бытия оказались весьма ограничены, несмотря на огромные надежды, возлагаемые не только кинематографистами, но и теоретиками, политическими активистами и пропагандистами. Никакой революции коллективного сознания он, похоже, не совершил — мы так и не дождались от него той звучной ноты, которая могла бы разрушить симфонию несправедливого мира. В этом проявляется близость кинематографа с одним из своих родителей — техническим прогрессом.

Это дитя развития техники и искусства не вызывало доверия даже у великих кинорежиссеров. Так, Орсон Уэллс, создатель величайшего в мире фильма «Гражданин Кейн», уверял своего почитателя, режиссера Питера Богдановича в том, что ни один фильм не достоин того, чтобы о нем говорить с тем же придыханием, что и о шекспировских пьесах. Жан-Люк Годар и вовсе называл кино «самым красивым в мире надувательством». Режиссер Вернер Херцог в одном из интервью по случаю своего эпизодического появления в сериале «Мандалорец» (созданного Джоном Фавро по вселенной «Звездных войн») признался, что не смотрел ни одного фильма «Звездных войн», и, видя замешательство журналиста, пояснил: «Я не смотрю кино — некогда. Я книжки читаю…»

Скептическое отношение к кино (такое богохульство самих служителей его культа) обусловлено тем, что оно появилось позднее других искусств, в период, когда культура активно шагала по пути секуляризации и практически исчерпала свой ресурс к сакрализации. В отличие от живописи, поэзии, скульптуры, архитектуры, театра и оперы, родословная кино не восходила к религиозным источниками, и оно не могло претендовать на статус высокого искусства.

Кино родилось в атмосфере скепсиса и с самого начала функционировало и воспринималось в контексте дешевых массовых развлечений.

Если у искусства и есть возможность менять мир, то только в те редкие моменты, когда оно вырывается за пределы своих рамок и перестает быть тем, чего от него ждут, перестает быть тем «искусством», которое ревностно охраняют искусствоведы, эстеты и философские идеи искусства. Но потенциал кинематографа совершить подобный рывок за свою магическую ограду представляется сомнительным.

Главное ограничение кинематографа заключается в свойствах его медиума: кино — это фильм, пленка (пусть сегодня и разменянная на цифру). Фильм представляется более могущественным по сравнению с традиционными медиа, поскольку он движется во времени. Как представляется, это делает его родственным духу. Кино больше других искусств напоминает функционирование человеческого сознания.

Как заметил Жиль Делёз, кинофильм, протекая в голове зрителя, замещает его собственный поток сознания, превращает зрителя в живой автомат.

Это одно из главных противоречивых свойств фильма: с одной стороны, он знаменует собой торжество движения, активной жизни, с другой, он превращает зрителя в автомат, помещая его в состояние небывалой телесной и духовной неподвижности. С самого начала кино превозносило все, что быстро движется: поезд, автомобиль, самолет, пуля; погоня и перестрелка стали характерными жанровыми элементами. Но в то же время кино обездвиживает, превращает зрителя в пассивного созерцателя.

Фильм проходит через сознание, захватывая на какое-то время его поток, но он никогда не обращается к нам лично, как это делают живая музыка или спектакль. Сидя в темном зале кинотеатра, мы погружаемся внутрь киносюжета, временно идентифицируем себя с персонажами; однако фильм не вовлекает зрителя непосредственно, как театральная пьеса или литературное произведение — они требуют от читателя активного участия его фантазии, без которого ни театр, ни литература не может состояться.

Мы наблюдаем за происходящим на киноэкране с безопасной дистанции. Темнота в зале обеспечивает зрителю комфортную анонимность: актеры видимы на экране, но не видят зрителя — зритель, наоборот, видит актеров, но остается невидим. Фильмы не влияют на нашу субъективность именно потому, что наша вовлеченность, наш эмпатический отклик на события на экране происходит на отдалении.

Возможно, этим объясняется популярность кино и телесериалов в эпоху примата безопасности, расцвета культуры здорового образа жизни.

Словно сбывается пророчество Ги Дебора: жизнь общества, в котором все большую роль играют информационные технологии, начинает напоминать один большой киносеанс. Мир превратился в огромный кинозал, в котором люди, невидимые друг для друга, изолированы от реальной жизни и обречены на абсолютную пассивность.

Дистанция между событиями на экране и зрителем порождает и общее дистанцирование людей от кинематографа как искусства. Кинематографу отведено в первую очередь место массового развлечения. Кино — это забава, способ отвлечься, короткий побег от реальности повседневной жизни. Даже кинокритики часто сравнивают фильмы с поездкой на аттракционе, восклицая в своих хвалебных рецензиях, что «это была прекрасная поездка» (a great ride!). Каким бы сильным ни было впечатление от кино, или даже шокирующим и травмирующим, мы неизменно повторяем себе: «Это всего лишь фильм!» Тем самым мы признаем и утверждаем фантазийный статус кино.

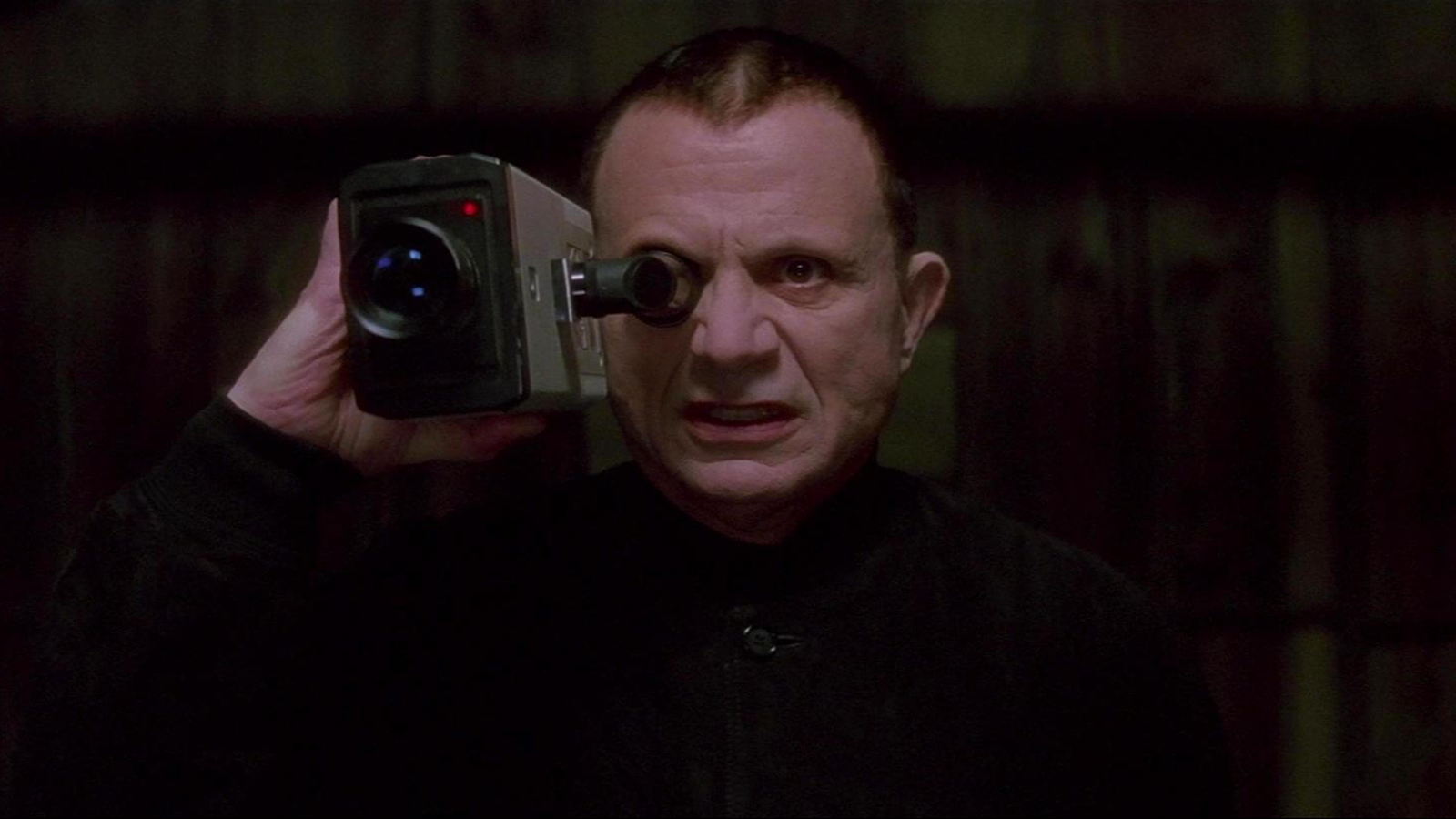

И эта фантазия имеет структурное сходство с вуайеризмом или визионизмом. Теоретики кино не раз указывали на «вуайеристский» характер кинематографа, а Хичкок провокационно выставлял напоказ эту основополагающую страсть зрителя к подглядыванию (Достаточно вспомнить взгляд Нормана Бейтса в финале «Психо» или фабулу фильма «Окно во двор», хотя я предпочитаю обыгрывание этой темы в фильме Майкла Пауэлла «Подглядывающий», или «Любопытный Том» (англ. Peeping Tom) 1960 года.)

Любой «любопытный Том» получает удовольствие от подглядывания за людьми в их «естественном состоянии», ничего не подозревающими о тайной слежке. Однако вуайерист упускает из виду важное обстоятельство: естественная структура любого «приватного момента» включает в себя наличие внешнего взгляда. Даже когда нас никто не видит, в самых интимных ситуациях нашей жизни мы бессознательно ведем себя так, словно за нами наблюдают, и этот воображаемый взгляд ждет вполне конкретных действий, соответствующих нашему представлению о самих себе — тому, какими мы себя видим со стороны. Поэтому та сцена частной жизни, за которой возбужденно наблюдает вуайерист, уже поставлена для внешнего взгляда, для взгляда подглядывающего. Как раз это вуайерист не способен или не хочет увидеть, в противном случае его удовольствие будет разрушено.

То же относится и к кино — нет ни одного фильма, который бы не предполагал наличие зрительского взгляда. Все фильмы, даже те, что режиссеры снимают «для себя», снимаются для зрителя. В самых интимных и откровенных своих признаниях, которые мы делаем наедине лишь с самими собою, например, исповедуясь личному дневнику, мы неизбежно обращаемся к предполагаемому читателю, пусть и надеемся, что эти откровения никто никогда не прочтет.

Кинопроизводство не просто включает внешний взгляд или его учитывает, оно от него зависит и под него подстраивается.

Нет другого такого искусства, которое устраивало бы предварительные показы перед своей премьерой, проверяло бы себя перед официальным явлением публике на «тестовой аудитории».

Этот вуайеристский взгляд из темноты кинозала, это формирование близости с обездвиженным, пассивным зрителем через безопасную для него дистанцию — и есть главное ограничение кинематографа.

Иллюзия и разочарование альтернативного кино: Жан-Люк Годар и брехтовское наследие

Ответом на эту ограниченность стали идеи теоретиков кино и радикальных кинематографистов 1960–1970-х годов, которые противопоставляли себя голливудскому кинематографу. Они акцентировали внимание на дистанции между зрителем и кино. Этот подход был созвучен театральной теории Бертольда Брехта. «Эпический театр» Брехта вместо присущей «театру переживания» Станиславского апелляции к чувствам пытался заставить зрителя задуматься и отчетливо увидеть то расстояние, с которого он наблюдает за театральным действием. Разработанные Брехтом «эффект отчуждения» (Verfremdungseffekt) и принцип «дистанцирования» позволяют представить явление с неожиданной перспективы, а актеру выразить свое отношение к персонажу, что приводит к разрушению так называемой «четвертой стены», отделяющей сцену от зрительного зала.

Зритель должен думать, а не машинально идентифицировать себя с героями пьесы. Одним из главных теоретиков и практиков такого альтернативного подхода в кино был Жан-Люк Годар.

Как и многие представители своего поколения, ставшие впоследствии известными как участники направления Nouvelle Vague (французской новой волны), Годар обращает свой пристальный взгляд к кино в решающий исторический момент для Голливуда. В пятидесятые годы зарождается новый мир изображений и коммуникации под влиянием телевидения, который должен был «подвинуть» классический голливудский кинематограф. Хичкок, по мнению Годара, был последним представителем умирающего Голливуда, его Золотого века, — «идеальный», по его мнению, режиссер.

Как однажды заметил Годар: «Мы родились в музее, до этого нас не существовало!» И в этом музее значительное место занимали картины признанных мастеров Голливуда — Орсона Уэллса, Говарда Хоукса, Фрица Ланга, Джона Форда, Николаса Рэя. Вместе со своим другом Трюффо и основателем журнала Cahiers du cinéma Андре Базеном Годар внимательно изучал музейные шедевры, предвидя и вынашивая кризис этой громадной фабрики, индустриализирующей образы.

Как и Делёз, Годар прекрасно понимал, что картинка захватывает и убаюкивает зрителя, увлекает его в эскапистское путешествие. Нужно лишить голливудскую фабрику грез ее ауры!

Чтобы разрушить чары визуального ряда, чтобы сделать видимой дистанцию между зрителем и экраном, нужно ее увеличить. Как? Через внешнее вторжение, через деконструкцию кино. И таким внешним вторжением становится комментарий.

Фильмы Годара постоянно напоминают зрителю, что он смотрит кино, являя ему собственные механизмы, обычно скрытые. Они чрезвычайно саморефлексивны и часто сопровождаются закадровым комментарием, раскрывающим структуру кинематографических миров, — смотря фильм, мы видим, как компонуются кадры, как подтасовываются эпизоды, как склеивается монтаж, как строится повествование и создается иллюзия. Прекрасным примером может служить сцена, открывающая «Презрение» (фр. Le Mépris) 1963 года. После титра с названием фильма мы видим актрису и сопровождающую ее небольшую съемочную группу — звукоинженер с микрофоном и ассистентом, помощник оператора, двигающий камеру с сидящим за ней оператором по рельсам — и слышим закадровый голос, который зачитывает титры к фильму.

Закадровый голос объясняет, что за фильм мы сейчас увидим, и когда камера с оператором выплывают на передний план, он цитирует слова французского кинокритика Андре Базена: «Кино дает по-новому взглянуть на мир наших грез. „Презрение“ — рассказ о таком мире».

Годар изобрел множество способов радикального разделения элементов фильма, чтобы уничтожить захватывающую близость между зрителем и кино. Он предлагает не просто отстраненный взгляд издалека, а косой диагональный взгляд. По известному утверждению Годара, в основе истинного художественного монтажа лежит ракурсная съемка — кадр, снятый под необычным углом, иногда даже против света.

По его замыслу, благодаря новому ракурсу зритель должен осознать, что картинка, которую он привык видеть в кино, сфабрикована и является продуктом общественных отношений. Увидев это, зритель должен отстраниться от фильма, почувствовать отчуждение и преобразиться в революционного субъекта, готового меняться и менять мир вокруг себя.

Проблема в том, что дистанция, присущая кино как медиуму, не может быть доведена до предела и обернуться тотальным отчуждением.

Зритель не может полностью дистанцироваться от фильма, который он смотрит, даже от фильмов Годара. Чтобы почувствовать отчуждение, он все же должен смотреть. То есть процесс отчуждения, отвращения от фильма не может быть абсолютным, даже в презрении сохраняется взгляд — «зрение».

Просчет теоретиков альтернативного кино заключается в том, что они исходят из убеждения, что зритель, чистый субъект, увидев то, как все устроено — обладая этим знанием — станет в том числе политически активным субъектом. Их вера в то, что, убрав ослепительный соблазн картинки, выставив напоказ структуру отношений (кинопроизводственных, производственных, общественных etc.), дав зрителю это знание, авторы добьются от него действий, оказалась заблуждением.

Важно задаться вопросом, как субъект вообще поддался очарованию кино, не было ли в этом желания самого зрителя? Знание без желания не способно породить любое, в том числе политическое действие. Зритель прекрасно осведомлен о структуре общественных отношений, породивших кинофильм, знает о доминирующей идеологии — и все же подчиняется.

Субъект, обладая этим знанием, лишь выбирает новую позицию дистанцирования, имя которой цинизм. Открывшаяся его взгляду прозрачность ситуации становится частью игры.

Поэтому даже такое радикальное кино, как годаровское, может стать жертвой господствующей идеологии. Разрушая фантазию как иллюзию и манипуляцию, адепты брехтовской эстетики упускают из виду то, что в любой фантазии есть момент истины, элемент реальности.

Что если пойти в обратном направлении — не пытаться увеличить дистанцию между зрителем и кино, а сократить ее? Если нельзя выйти за пределы киноискусства, устремившись за его границы, нужно уйти на глубину. Сократить безопасную дистанцию через увеличение опасной близости.

Режиссером, которому удалось это сделать, а также бросить новый вызов зрительскому взгляду и нащупать в кинематографической фантазии болезненное реальное, стал Дэвид Линч.

Примечание: Эта глава — дань уважения непревзойденному Жан-Люку Годару, но план мысли нисколько бы не пострадал, если бы вместо Годара мы сосредоточили свое внимание на Аньес Варда (предвосхитившей появление французской новой волны и подарившей ей главные художественные элементы), на Крисе Маркере (реформаторе документального кино и основателе жанра фильм-эссе), на Шанталь Акерман (яркой бельгийской авангардистке), на Стэне Брэкидже (одном из лидеров экспериментального кино) или обратились бы к другим представителем Nouvelle Vague, таким как Ален Рене или Жак Деми.

Странная и опасная близость Дэвида Линча

Начиная со своего первого полнометражного фильма «Голова-ластик» (Eraserhead, 1977), Линч методично рушит комфортное расстояние между кино и зрителем. Он меняет саму структуру киносмотрения, обнаруживая присутствие зрительского взгляда и обнажая самые потаенные его желания. Поэтому фильмы Линча невозможно смотреть как обычные голливудские фильмы или как альтернативное радикальное кино. При этом его исключительное место в кинематографе проявляется в том, что ему удается одновременно быть частью и мейнстрима, и независимого кино. Ему вручают высшие награды на международных кинофестивалях в Каннах и Венеции, и, несмотря на его острую критику в адрес Голливуда, Линча признает Американская киноакадемия — он трижды номинировался на «Оскар» за лучшую режиссуру, а в 2019 году был удостоен почетной премии за выдающиеся заслуги в кинематографе.

В отличие от Годара и режиссеров альтернативного авангардистского кино, Дэвида Линча не интересует деконструкция. Разрушение кинофантазии Голливуда через отчуждение смотрящего, через вторжение элементов реальности, документальности в художественное кино обречено на провал. Стремление увеличить дистанцию между зрителем и действием на экране игнорирует то обстоятельство, что восприятие кино строится как раз на оппозиции фантазии и реальности. Линч не борется с этой оппозицией, он не ломает бинарные связи, он намеренно в них остается, чтобы довести их до крайности.

Линч не борется с фантазией: он делает на нее главную ставку. Словно понимая, что неудача экспериментального кино совершить революцию в восприятии действительности коренится в недооценке того, насколько важным элементом реальности является фантазия.

Любое представление о реальном мире поддерживается воображением. Фантазия помогает нам справляться с окружающей социальной реальностью. И происходит это не только на индивидуальном уровне, но и на коллективном. Фантазия латает дыры, связывает нестыковки в картине мира и поддерживает то, что называется идеологией. Воображение дает ощущение реальности в ее полноте, цельности и слаженности. Разрушая фантазию, мы атакуем идеологию, однако главная сила воображения в том, что оно находит способ устранить всякое разрушение, любую нехватку или неполноценность реальности.

За восполнением неполноценности реального мира люди и приходят в кино. Основной поток кинематографа состоит из фильмов, которые предлагают зрителю побег в воображаемый мир. Такое кино дает зрителю возможность наслаждения, которое служит альтернативой неудовлетворенности и неудачам повседневной жизни. Осознавая несправедливость своего положения в обществе, зритель может, к примеру, насладиться картиной разрушения корпоративной финансовой системы в «Бойцовском клубе» или полюбоваться историей любви, преодолевающей любые социальные барьеры в «Титанике», может посмеяться над миром всеобщего консьюмеризма и оглупления в комедийной «Идиократии», чтобы, выйдя из зала, вернуться в систему потребления и несправедливости.

При этом эффект фантазматического обезболивания сохраняется только при сохранении дистанции между зрителем и кино. Зритель не должен воспринимать фильмы чересчур серьезно, погружаться с головой в фантазию, в конце концов, «это всего лишь фильмы».

По крайней мере, нормальный зритель.

Представления о нормальности, разумеется, могут отличаться от культуры к культуре, но их общим местом является акцент на способности человека различать реальность и фантазию: то, что действительно происходит, и то, что они воображают. Нормальность означает отсутствие смешения внешнего и внутреннего, например социальной реальности и фантазии.

Нормальному зрителю фильмы Линча кажутся абсолютно ненормальными, чересчур странными. Это чувство дискомфорта появляется от того, что творчество режиссера предлагает чистый опыт фантазии. Сохраняя все присущие медиуму кино внутренние противоречия, он намеренно утрирует любые противоположности, выкручивает их контрастность до максимума в характерах персонажей, в мизансценах, в структуре сюжета, в звуковом и музыкальном оформлении, в стиле монтажа своих картин. И этот контраст нивелирует дистанцию, подносит фантазию слишком близко к зрителю. Внутри фантазии становится чересчур различимым противоречие между миром фантазии и реальностью, реальностью наших желаний.

Фильмы Линча делают наш глаз чувствительным к неприличной связи между фантазией и желанием.

Привычные — «нормальные» — фильмы, с традиционной повествовательной структурой вращаются вокруг смешения фантазии и желания. Желание питает сюжетно-образное движение, обеспечивает поиск ответов и трудится над постановкой вопросов. Фантазия откликается на желание, на возникающий у желания (знать) вопрос и дает нам желаемое ощущение реальности, в которой события имеют фундаментальный смысл.

Как любой вопрос уже содержит в себе намек на ответ, как всякое сомнение не может возникнуть без хотя бы доли уверенности, так не бывает желания до появления фантазии о нем. Фантазия структурирует сам путь желания, она его режиссер. Фантазия не просто дает ответ на вопрос, который ставит желание — желание формулирует вопрос, который уже содержит ответ фантазии. Как сказал бы Славой Жижек: «Посредством фантазии мы учимся желать». И фильмы не просто дают то, чего мы желаем, они учат нас, чего желать.

Линч приходит в кино из «высокого искусства» как гениальный художник с неуемной фантазией, а не как кинокритик или выпускник киношколы. Он мало что знает об «искусстве кино», фильм привлекает его именно как все еще новый медиум, как художественный материал, имеющий могучий потенциал именно ввиду своей необремененности культурной памятью.

Давая волю фантазии, Линч освобождает ее от желания. И это желание предстает перед нами в своей непосредственности, оно уже формулирует вопрос без намека на ответ. На такое желание нет удовлетворительного ответа. Персонажи Линча постоянно неудовлетворенные, перенапряженные, они как будто не умеют формулировать вопрос желания, не могут получить удовольствие.

Фильмы Линча делают видимым то, насколько наше желание и фантазия структурируют реальность. Этот процесс вечной подпорки желания фантазией и есть нормальность жизни.

Наше представление о нормальности как способности четко различать вымысел и реальность — само по себе фантазия. Такая нормальность невозможна, поскольку никто не может воспринимать реальность без хотя бы минимальной поддержки фантазии.

Наша фантазия о том, что мы должны увидеть, формирует то, что мы видим. И она напрямую связана с нашим желанием (знать, понимать, etc.). Мы видим то, что мы хотим видеть.

Вот та «нормальность», в которой мы живем. Но это не та фантазия об «обычной» жизни, которую мы привыкли видеть в кино.

Ирония заключается в том, что странность фильмов Линча таится в их чрезмерной нормальности. Если Годар пытался найти альтернативу кино и буржуазной жизни, то Линч, напротив, пытается довести обывательскую фантазию до ее максимального предела.

Линч в своих фильмах создает мир до странности нормальный. Логика нормальности неминуемо приводит к осознанию того, что странность не есть что-то внешнее по отношению к нормальности, а ее врожденная часть. (И в повседневной жизни, и в своем творчестве Линч воспринимает норму американского общества с излишней серьезностью, доводя ее до абсурда — если пьет кофе, то только черный и целыми кофейниками, если ест пончики, то заполняет ими весь обеденный стол, если застегивает рубашку, то и на верхнюю пуговицу… Линч никогда напрямую не противопоставлял себя голливудскому мейнстриму, он просто идет до конца — он слишком мейнстримовый для самого мейнстрима.)

От встречи с ненормальной нормальностью возникает странное чувство — узнавания того, что кажется совсем диким и незнакомым.

Странное ощущение от линчевских фильмов — это чувство близости к реальности, чего, казалось бы, не стоит ждать от художника сюрреалиста и его театра абсурда. Линч дает почувствовать связь с тем, что не может уместиться в голове, с тем, что обычно, словно ластик, стирает кинематографическая фантазия.

Следуя до конца в желании воплотить на экране свою фантазию, Линч возвращает нам реальность. Он дарит откровение, о революционной силе которого мечтали Брехт и Годар, — исходный опыт реальности. И мы начинаем узнавать себя в другом, в своей полной противоположности.

Высокий контраст между привычными для нас противопоставлениями в итоге приводит не к дезинтеграции, а к преодолению разлома — к новой форме понимания и осмысления единства противоположностей. «Дух есть кость» — это выражение Гегеля находит свое воплощение в творчестве Линча. В то же время Линч с кантианской ясностью и беспощадностью демонстрирует то, что само существование противоречий указывает на ту брешь в реальности, которую разум тщетно пытается устранить.

Не бывает красоты и благоухания цветов без питающей их почвы, кишащей жуками и червями. Не бывает огненного пламени, дарящего лишь свет и тепло домашнего очага, оно обжигает и может поглотить твой дом. Не бывает рая на земле без преисподней. Одно переходит в другое… Странно не то, что ты видишь на экране, а то, что ты отказываешься признать в нем себя. Странны те противоречия, через которые ты пытаешься понимать мир.

Кино способно на величие, когда оно больше не стесняется себя и упорствует в своей фантазии. Тогда оно перестает служить человеческому эскапизму и уводит нас далеко за пределы искусственных ограничений, формирующих повседневную реальность.

Нет больше ухода в мир кино из мира реальности — одно лишь изнанка второго. Внутреннее перетекает во внешнее, мы одновременно существуем в нескольких мирах, под разными именами…

Видение, которое дарит Линч, дает возможность освободиться от громких обещаний кинематографа, которые, как мы знаем, никогда не будут сдержаны. Он дает нам шанс узнать действительное в фантазии, реальность в нереальности.

И мы начинаем видеть возможное там, где всегда было невозможное.

Послесловие

Искусство не может быть настоящим или даже возможным решением мировых проблем. Даже покидая свои собственные границы, очерченные эстетикой и философскими идеями искусства, оно не становится решением, а служит лишь предупреждением или констатацией нашего печального положения.

Современное искусство, contemporary art, отказавшись выполнять приписываемые ей функции искусства — быть тем самым «красивым привычным искусством», — полностью посвятило себя отправке сообщения, посылу, «месседжу». Но почему-то для отправки этого «послания» требуется пространное описание замысла автора, поэтому неслучайно в музеях актуального искусства посетители чаще заняты не разглядыванием экспонатов, а чтением табличек.

Таким образом, для того чтобы послание было доставлено, часто требуется подпорка старого доброго сюжета. Кажется, что современное искусство само в себе разочаровалось, не верит в свои силы и бесконечно само себя критикует. Его предупреждение, которое должно было бы сталкивать нас с наиболее значимыми измерениями наших проблем и мобилизовать новые возможности общественной жизни, очень быстро выявляет его озабоченность стоящими на повестке проблемами, его пристрастность, ангажированность. И довольно быстро провокационный посыл искусства нейтрализуется подозрением в желании следовать «повестке», в попытке «попасть в струю». То, что должно было быть призывом к ответственности, вдруг перестает восприниматься всерьез — претензия современного искусства становится отказом от реальных претензий, дисклеймером. Claim turns into disclaimer.

Особенность кинематографа заключается в том, что это первый вид искусства, художественный характер которого всецело определяется его технической воспроизводимостью. Такой диагноз кино ставит Вальтер Беньямин в своей знаменитой работе «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости»:

«В произведениях киноискусства техническая репродуцируемость продукта не является, как, например, в произведениях литературы или живописи, приходящим извне условием их массового распространения. Техническая репродуцируемость произведений киноискусства непосредственно коренится в технике их производства».

Беньямин приходит к неизбежному выводу, что кинематограф всегда будет находиться в зоне двусмысленности (двусмысленной зоне?) между искусством и производством, между революцией и контрреволюцией, между мыслью и глупостью. Техническая составляющая обозначает основополагающее ограничение кинематографа. Но не только потому, что технология кинопроизводства дорогостояща и предполагает вовлеченность большого количества людей, что отражается на художественном процессе. Сама технология создания и воспроизведения фильмов, развивающаяся вместе с технологиями, постоянно угрожает искусству внутри кинематографа. В техническом прогрессе все отчетливее проступает новость технологической власти, и любой художник в кино должен не только следить за новыми технологиями, но и за тем, чтобы эти технологии не возглавили творческий процесс. Но можно ли сохранить контакт с технологией, не потеряв себя?

Годар и представители французской новой волны пытались обезвредить технологию производства фильмов, сделав ее видимой, предоставив зрителю позицию стороннего наблюдателя в кинозале. Можно проследить связь между альтернативным авангардистским кино и современным искусством в его стремлении выйти за пределы искусства как такового и снабдить его комментарием (закадровый голос — таблички у экспонатов и так далее). Годар пытался лишить технологическую воспроизводимость кинематографического аппарата его магического влияния на зрителя, чтобы тот обратил свой взгляд к реальности. Годар пытался очистить медиум кино от его отравляющего действия.

Линч, как настоящий художник, привыкший использовать для создания своих картин (а также скульптур, фотографий, инсталляций, коллажей, фотомонтажа и ассамбляжа — этот ряд можно продолжать) любые материалы и самые разные техники, не страшится медиума кино и эстетического аспекта искусства. Единственное, что направляет его творческий процесс, — это желание узнать, как далеко его сможет завести его собственная фантазия. Результатом становится искусство, которое вписывается в расхожее представление об искусстве, но в то же время не укладывается в свои рамки.

Фильмы Линча возвращают кино мечту о великом искусстве. Это «не всего лишь фантазия», а фантазия во всей своей безудержной мощи, которая ничего не стесняется и подходит слишком близко к зрителю. Как только фантазия перестает быть привычным уходом от реальности, как только она начинает стирать границы между собою и зрителем, она вдруг обнажает структуру реальности. Кино Линча делает видимым то, насколько воображаемое участвует в создании нашего представления о реальности. Так, оказавшись в публичном пространстве — на экране кинотеатра — личная фантазия Дэвида Линча становится этическим актом.

Годар и его поколение кинематографистов пытались посредством нового ракурса, нового отстраненного взгляда на кино избавить кинематограф от культурного яда и обнаружить его лечебную функцию. Линч, как и в свое время Беньямин, понимает, кино подобно фармакону — яд и есть лекарство.

Другие статьи о театре и киноискусстве:

35 главных фильмов французской новой волны. Всё, что нужно знать об авторском кино 60-х

Насилие в искусстве: эстетика ужасного, театр жестокости Арто, киносадизм Ханеке и эффект «Тома и Джерри»

«Я смеюсь над плачущим, я плачу над смеющимся»: невыученные уроки войны эпического театра Бертольта Брехта